高职院校工科类大学生创新能力培养实践与研究——以无锡商业职业技术学院为例

林 瑾

(无锡商业职业技术学院 机电工程学院,江苏 无锡 214153)

创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。十八大报告指出要实施创新驱动发展战略,加快新技术、新产品、新工艺研发应用。在此情况下,培养具有创新精神和创新能力的应用型人才成为高职院校的主要任务。

一、高职院校工科类大学生创新能力现状

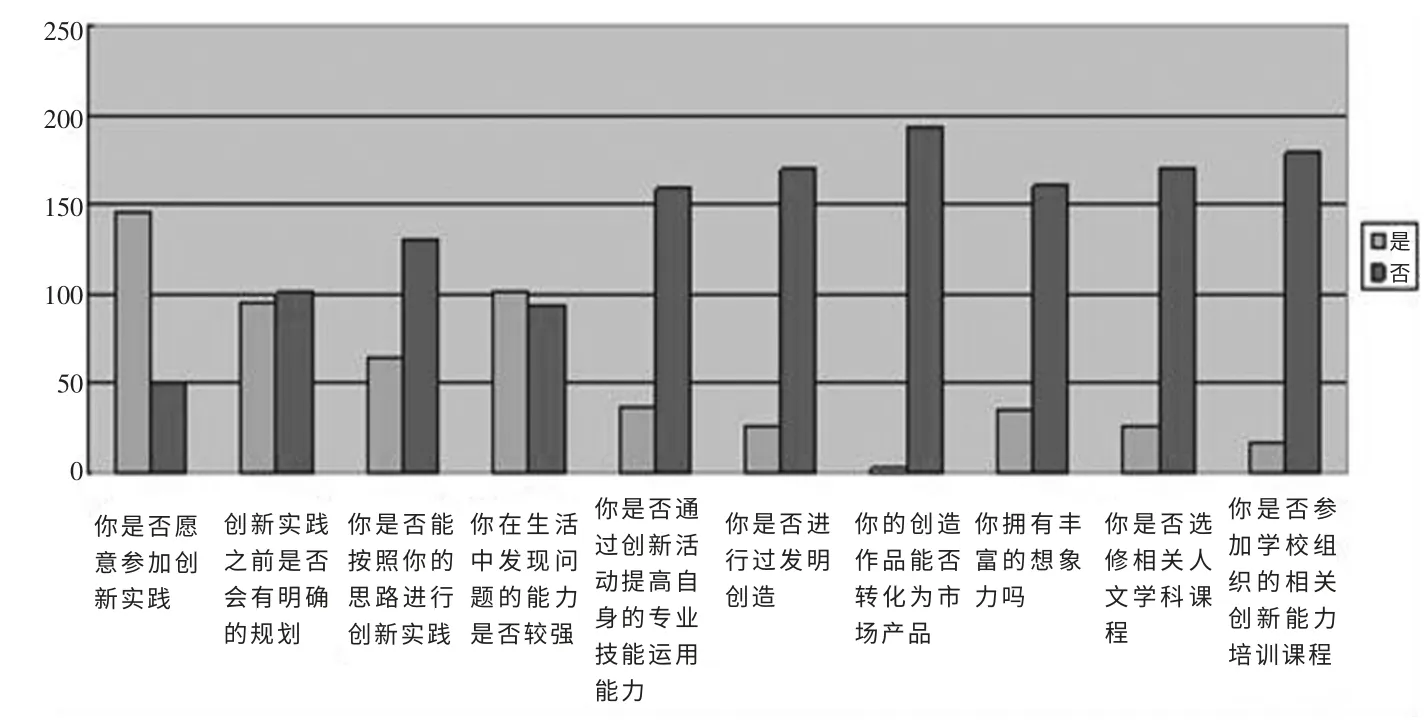

无锡商业职业技术学院2012 年组织两个二级学院的师生参加了江苏省大学生机械创新设计大赛,虽取得了良好成绩,但也暴露出不少问题,为此,课题组针对这两个二级学院的师生发放了调查问卷,进行数据采集和分析。调查过程分为两组进行,第一组是对参加机械创新设计大赛的学生及指导教师进行问卷调查,第二组是随机选取学生和教师参与问卷调查。第一组发出问卷70份,回收70 份;第二组发出问卷250 份,回收246份。图1 是对学生进行调查问卷的结果,结合各类创新活动中反馈的情况,主要体现在四个方面。

(一)创新意识觉醒,但主动性不强

创新意识主要表现为是否能够自觉地、有意识地、积极地进行创新实践活动。参与调查的196位学生中,愿意参加创新实践的占到81%,但处于创新尝试阶段,有意识地进行发明创造的学生不足20%。从这些数据中可以看出,虽然大部分学生对于创新活动表现出积极的意愿,但在执行的过程中缺乏主观能动性、缺乏创新毅力。在创新竞赛中主要表现为面对竞赛缺乏参与的欲望和勇气;面对竞赛选题抱着等靠态度,束手无策;创新竞赛中过于依赖指导教师,缺乏创新技能。

图1 无锡商学院工科类大学生创新能力调查问卷分析统计

(二)创新思维一般,缺乏发散性思维

创新思维是一种开创的、灵活多变的、求异的思维方式,表现为不受传统观念的束缚,敢于联想和想象,善于反复地分析思考。实际上,工科大学生由于缺乏合理的知识结构,特别是人文知识素养,思维方式往往呈现单一状态。调查中认为自己拥有丰富的想象力的学生不足25%,他们思考问题缺乏灵活性和全面性,不能破除惯性思维,普遍习惯采用传统、保守的思维方式,缺乏深入思考和发散思维,对所学的知识不敢质疑,没有独立的见解,致使很难有所创新。

(三)创新技能不强,知识基础薄弱

创新技能包括创新实践能力和创新学习能力,在创新能力要素中居于核心环节。调查显示,学生的创新技能不强,主要表现在只有近1/3 的学生能够按照自己的思路完成创新实践,大部分学生不能独立完成设计、实践,动手能力一般。创新学习能力方面,知识更新欲望一般,只有少部分的学生参加了学校组织的相关创新能力课程,对于创新竞赛等第二课堂的兴趣也不大,主要是老师指定才参与,自主性不强。知识体系比较单一,主要关注专业知识、专业技能,缺乏创新所需要的人文知识,只有少部分学生选修相关人文学科课程,以致作品中的人文精神难以体现。

(四)创新成果单一,市场应用性不足

十八大报告指出,深化科技体制改革,推动科技和经济紧密结合,加快建设国家创新体系,着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。创新能力的培养应该注重创新成果转化能力,适应市场经济的需求。本次调查中,只有极少数人认为自己的作品能转化为市场产品,而从参加竞赛的作品来看,有些成果,只是对别人成果稍微改进,缺乏明显的创新;有些成果,则制作粗糙,不能在实际中应用。这都反映了大学生创新活动的成果缺乏市场应用的附加值现状。

二、高职院校工科类大学生创新能力影响因素分析

高职院校工科类大学生创新能力之所以匮乏,是多种原因综合作用的结果。由于社会文化环境的影响、学校教育存在的问题以及部分学生认知存在偏差等原因,造成了创新活动中的种种问题出现。

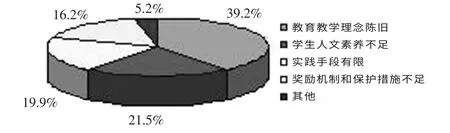

图2 工科大学生创新能力影响因素统计

图2 是对教师进行“工科大学生创新能力影响因素”问卷调查的结果,综合与学校部分创新社团指导教师的访谈内容,归纳出几方面的因素。

(一)教育教学理念陈旧

长期以来,我国高职教育虽提出要加强技能训练,然而在实际上仍基本沿袭了“以教为主”的传统教育模式。这种“以教为主”的单向灌输式教学,弱化了实践教学效果,也在一定程度上弱化了大学生学习积极性和主动性,同时造成了对学生创新思维、创新技能等能力培养的忽视,这就使学生虽有创新意识,却很难形成创新行为。就学生自身而言,高职院校中学生们轻实践的学习价值取向,也淡化了实践探索意识,使之虽思维敏捷,却缺少创造性思维能力。此外,在就业的压力下,学校和学生都重视证书教育,这种做法也加强了应试教育,使学校强化培养认知能力,而忽视实践能力的培养。

(二)实践手段有限,弱化了创新实践效果

理论联系实践,培养应用型人才一个重要的途径就是实践教学。从调查中看,近年来一些专业已经构建了“实验、实训、实习、竞赛”四位一体的实践教学体系,依托实训室、校外实训基地,增加学生的实践时间,让学生深入到生产的第一线,提高他们的实践能力。但是,由于资金、师资等软硬件方面的限制,工科类专业普遍存在实践指导教师不足、实训设备陈旧落后等问题,这就使得大学生在创新实践中动手能力、创新技能无法得到提高。

(三)人文知识素养教育不足

高职院校工科大学生知识结构中的人文素养和人文精神,有利于他们学好科学知识,增强对科学的兴趣,运用正确的思维方式和方法论探索,从而促进科技的进步与创新。而实际上高职院校人文社会科学在学校的地位不高,为了提高就业率,只注重专业知识的传授,忽视人文课程的安排,课程设置存在缺陷。这种轻人文的培养机制缺乏人文素质教育的回旋余地,从而使得学生人文知识缺乏,艺术欣赏和审美能力不强,直接抑制其自身的创造性思维。

(四)缺乏有效的长期的激励和考核机制

大学生创新能力的提高,离不开学校的重视和支持。由于学校在资金、场地、设备、监管等方面缺乏相应的扶持政策和措施,致使部分学生对创新积极性不高,在受访的学生中认为学校缺乏奖励机制和保护措施的占到16.2%,参加创新活动没有实际意义,对学业没有影响,创新作品专利难以得到保护等一系列问题,都成为学生积极参加创新的障碍。

三、高职院校工科类大学生创新能力培养对策

(一)改革教学模式,突破创新能力教育障碍

一方面,要加强教师自身素质的提高,转变教育理念,“授之以鱼,莫若授之以渔。”教师要由对学生的灌输式教学向启发式教学转变,由重视知识单向传授向重视师生对话、重视实践、重视创新知识转变,变革教学方法,加强导师制、问题讨论式等教学方法的应用,从而实现学生被动适应性学习向鼓励学生主动学习、创新转变。另一方面,学校要进一步加大“工学结合订单式”培养方式的力度,整合教学内容,强化校企合作,独立举行或参与各种技能竞赛。为此,高职院校要积极发动师生“走出去”,寻找企业与学校的利益共同点,建立健全校企合作持续发展机制,努力形成和企业之间长期稳定的联系制度。

(二)优化课程体系,调整知识结构,加大人文课程比例

一方面,要继续加大实践课程的比例,强化实践环节,加大实践考核在课程考核中的比例,改革传统考试方式,通过“平时+理论+实践+作品”的方式强化学习成果,促使学生由被动的学转向主动的学,由纯理论学习向理论实践双重视,由“学得好”转向“做得好”,以提高动手实践能力。另一方面,在加强理工科大学生专业技能训练的同时,夯实他们的人文基础知识,培养他们的创新思维。要使大学生成为应用型、创造性人才。帮助学生构建全新的知识结构,就必须打破学科之间的界限,实现文理渗透,建立有内在联系的知识体系,扩大学生的信息知识范围,适当增加人文课程的数量,允许学生跨系、跨学科选修和辅修,既要有自然科学知识的内容,又要有人文科学知识的内容,使文理知识相互渗透,为创新能力的发挥奠定基础。

(三)建立长效激励机制,完善管理制度

一方面,学校要加大对科技创新活动、科研成果的奖励力度。通过奖学金制度、免修制度、奖励基金、奖励学分等一系列激励措施使大学生在取得创新成果后得到合理的物质或精神奖励,充分调动大学生的创新热情,引导学生参与到创新实践活动中来。同时,必须制定相应指导教师奖励办法,将教师指导学生创新活动的情况列入职称、科研、年度考核中,对培养创新人才效果特别优秀的教师进行专项奖励,激发教师培养创新型人才的积极性,主动进行课程改革,优化课程教学效果,指导学生开展创新实践活动。另一方面,要完善管理制度,进一步建立和完善创新成果登记制度、申报制度、评估制度、转化制度。学校要及时引导学生对创新成果进行申报、登记,组织申报专利,同时对创新成果进行评估,对那些确有市场发展前景的创新成果,学校应出台相应的措施积极鼓励申请专利、开办公司,激励学生勇于创新,支持学生投身创新实践活动。

[1]段素菊.我国职业院校创业教育发展中的政策问题与对策分析[J].中国职业技术教育,2011(4):12-15.

[2]邵作仁.高职院校创新创业教育的现状及对策[J].重庆电子工程职业学院学报,2010(5):12-14.

[3]王彦勋,任素梅,申静.提高高校实践教学效果的对策研究[J].中国成人教育,2008(11):115-116.

[4]王祚桥,周培松,孟三爱.高校大学生科技创新激励机制研究[J].学校党建与思想教育,2007(2):52-54.

[5]李树珍.我国科技创新背景下大学生科技创新活动的研究[D].北京:中国石油大学,2009.