念生垦沟堆积体综合治理效果

陈 剑

(中国水利水电建设工程咨询西北公司 陕西 西安 710075)

1 堆积体地形地貌

念生垦沟堆积体位于金沙江中游某水电站坝前右岸的宽缓沟谷中,从前缘(金沙江边)至后缘呈长“喇叭”型分布,高程从1500m至1700m,地形上大致以高程1610m为界构成两级缓坡台地,属冲积、洪积、坡积、冰碛和崩塌及滑坡堆积等混合成因的堆积体,堆积物厚度一般30m~60m,总方量约1.7×107m3,堆积体天然状态处于稳定状态。堆积体前沿布置水电站导流洞进口明渠,底宽68m,底部高程为1500m,开挖成型边坡为1∶1 和 1∶1.5。

2 堆积体滑移过程及成因分析

2.1 堆积体滑移过程

2008年5月~8月,局部变形。右岸上游中线公路终端部位出现几处边坡鼓裂和路基开裂情况,EL.1690m平台出现不均匀沉陷和未贯通小裂缝。主要成因为导流洞进口明渠开挖对堆积体进行切脚开挖:6月、7月、8月共开挖1.1×106m3,明渠部位(堆积体前沿)最大切深约45m(EL.1565m→EL.1520m);

2008年9月份开始,堆积体出现了不同程度大面积的变形和滑移现象。堆积体后缘处裂缝错台30多cm,堆积体中部最大错台也超过30cm,主滑区(强烈变形区)水平位移速率最大约170mm/d。强烈变形区长度800m~900m,宽度180m~200m,厚度30m~60m,体积约9.0×106m3。主要原因为分析如下:

(1)导流洞进口明渠继续开挖:2008年底,堆积体前缘部位明渠已开挖至1510m高程,形成一个近SN向的深槽,长约350m,开口宽300m,槽底宽90m,最深处与原始地形高差35m,导流洞明渠外侧变坡部位开挖边坡已基本形成,最高开挖边坡坡顶高程1603.5m,高差93m,内侧边坡仍在开挖之中。

(2)堆积体冲沟、平台堆渣:堆积体右侧堆积了导流明渠弃渣,共1.0×105m3;堆积体右侧中下部堆积了1.5×105m3的导流洞洞挖料,前缘堆积高度约10m;堆积体中部堆积弃渣约2.0×105m3。同时在堆积体后缘原规划的1#承包商营地场地平整工作已完成,中、前缘部分为回填最大填方厚度15m~20m。

(3)此时,工区已经是雨季,地表水增加,导致堆积体地下水位明显上升。

综上,念生垦堆积体发生滑移,其主要成因是切脚、加载、地下水位升高及其它的如扰动等因素造成的。

3 堆积体综合治理方案

针对发生滑移的主要成因,采取了以下主要综合治理措施:

3.1 排水

排水措施是念生垦沟堆积体治理的重要手段,排水设施包括地下与地表排水,降低地下水位对堆积体的稳定有着很大的作用。地表排水主要采用排水孔、降水井、截水沟进行,地下排水主要采用排水洞,共3层,分别布置于在堆积体下部EL.1564m、EL.1614m、EL.1645m,洞径为4m×5m。

3.2 减载

(1)EL.1580m~EL.1700m之间堆积体减载,在堆积体EL.1580m设置平台,EL.1600m设置30m宽马道,两层之间坡度1∶2.5;EL.1600m以上在EL.1620m设置一台宽度6m的马道,开挖坡度为1∶2~1∶4。本区域减载总方量约1.5×106m3。

(2)EL.1580m以下边坡减载,本区域与导流洞进口明渠边坡连接,与导流洞进口明渠开挖同时进行,其水平开挖深度约20m~50m,平均综合开挖坡比1∶3,该区域开挖的主要原则为清除坡面较为明显的凸起,使坡面平顺。该区域减载总量约 1×106m3。

(3)堆积体左右侧局部减载 5.7×105m3。

3.3 抗滑支挡措施

(1)导流洞明渠右侧抗滑支挡措施。导流洞进口明渠位于念生垦沟堆积体上,明渠右侧长320m,衬砌后底板高程EL.1500m,为保证明渠右侧的念生垦沟堆积体在各种工况下的稳定,沿明渠底板右侧边缘布置两排抗滑桩,桩高在30m~48m之间,深入最低滑动面以下13m~16m。EL.1510m高程以下堆积体厚17m~32m,在导流洞明渠底板以上至桩顶EL.1510m之间设置3排3000kN级预应力锚索,锚索锚入强风化、部分弱风化基岩,长度50m~60m,形成桩锚结构。根据抗滑桩受力特点及施工条件,抗滑桩D=2.2m,布置成两排,桩顶使用钢筋混凝土联系梁进行连接,中心间距4.4m,共布置抗滑桩88根(其中Ⅰ期74根,Ⅲ期14根)。在EL.1510.0m~EL.1530.0m之间边坡上布置2000kN级预应力锚索和贴坡混凝土,形成锚拉板结构,分担滑动力,另外也可防止堆积体从EL.1510.0m以上滑出。

(2)EL.1600m高程抗滑支挡措施。在开挖形成的EL1600.0m高程平台上布置抗滑桩,桩长在26m~50m之间,深入最低滑动面以下10m~18m。抗滑桩型式采用导流洞明渠右侧采用的抗滑桩,孔径为2.2m,在桩顶EL.1600m~EL.1595m之间设置2排2000kN级预应力锚索,锚索锚入强风化、部分弱风化基岩,长度50m~60m,形成桩锚结构。根据抗滑桩受力特点及施工条件,抗滑桩布置成两排,两排桩之间使用钢筋混凝土联系梁进行连接,形成框架结构受力,中心间距3m和4m,共布置抗滑桩100根(其中Ⅰ期41根,Ⅲ期59根),每根桩桩顶设置2000KN锚索,形成桩锚结构。为增加抗滑力,在EL.1600.0m~EL.1640.0m之间边坡上布置2000kN级预应力锚索和贴坡混凝土,形成锚拉板结构。

(3)EL.1690m高程抗滑支挡措施。为了防止堆积体后缘部分的滑移体向下滑动时传递至EL.1600.0m的抗滑桩和锚拉板,致使EL.1600.0m的抗滑支挡措施受力过大,破坏已经形成抗滑支挡措施,于EL.1690m高程增加Ⅱ、Ⅲ期抗滑支挡措施,共设置26根截面尺寸为3m×5m和3m×6m钢筋混凝土桩,每根桩顶设置2000kN、3000kN锚索,形成桩锚结构。

4 综合治理前后监测变化曲线及分析

自堆积体滑移开始到综合治理全部完成,对堆积体进行全程监测,根据监测成果,分析堆积体的滑移状态,监测成果如下∶

监测成果分析:监测点最大水平位移为TP-09的16.653m,位移量较大的监测点主要位移方向向金沙江边位移;从观测时间上看,2008年11月底之前呈等速变形,12月初变形速率逐渐增大,进入加速变形,与导流明渠坡脚开挖和地下水变化有关。2009年1月以后位移速率明显下降,变形趋缓。

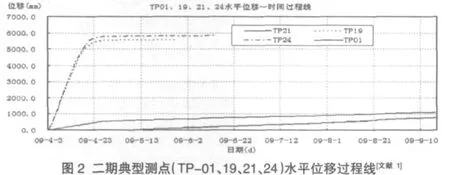

监测成果分析:监测点最大水位移出现在点TP24上,为5.838m,方向金沙江边位移;2009年4月份变形速率非常快,5月初开始速率趋缓,变形逐渐平稳,这是因为2009年4月始实施了应急回填压脚处理措施。

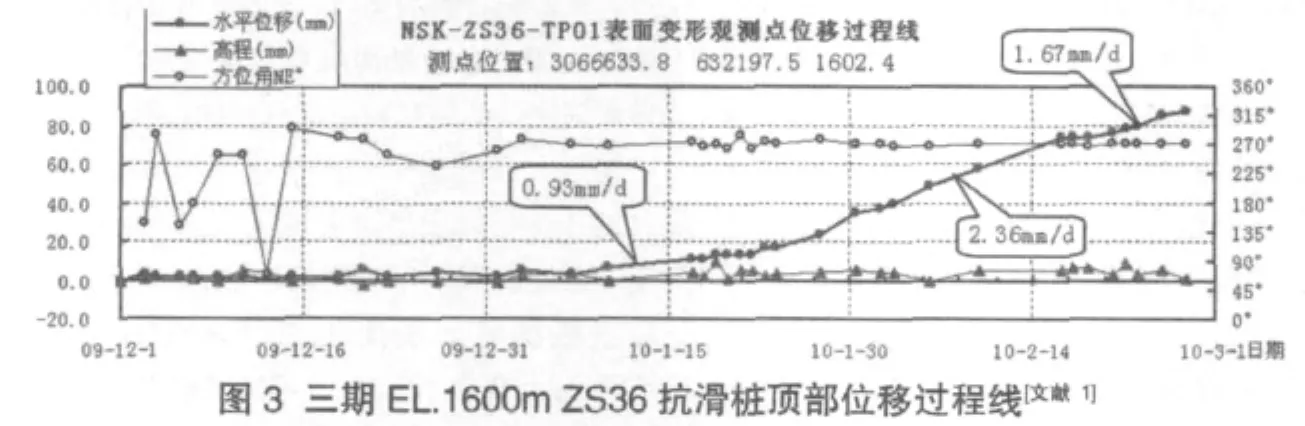

监测成果分析:在2009年12月底导流明渠恢复开挖之前,堆积体表面变形速率在1mm/d以内,变形过程线平稳;2010年1月堆积体变形加速发展,平均位移速率为2.36mm/d,与导流洞进口明渠重新开挖有关;2月初开挖完后位移速率逐步趋缓,位移速率在2.88mm/d以内;各高程抗滑桩的抗滑支挡作用较为明显。

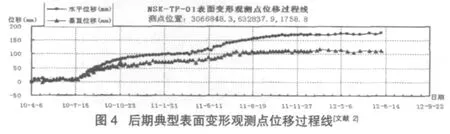

监测成果数据显示:随着综合治理措施的全部完成,堆积体已经稳定,典型监测点水平位移变化速率在0.18mm/d~0.33mm/d之间,变化不明显,堆积体滑移得以控制。

5 综合治理后效果及结论

念生垦沟堆积体地质条件复杂,地下水位高且分布不均,在工程扰动的情况下发生了变形滑动。根据对堆积体滑动原因的分析,主要采取的治理措施为三部分:卸载3.07×106m3,减少了滑动体的“原动力”,快速的降低滑动速率;排水:通过截水沟、排水洞减排地表水和地下水,降低了地下水位,增大摩擦系数;最大特点是通过抗滑桩和桩顶锚索联合进行分级支挡,在堆积体的上、中、下部分别进行支挡,有效防止滑动体作用力的传递,达到了控制滑移的目的。

从监测资料表明,综合治理方案合理,有效的控制了念生垦沟堆积体的变形及破坏。导流洞进口明渠最后一部分开挖过程中,1月中旬最大变形速率一度曾达到10.12mm/d,2月初开挖完后变形速率已减缓至2.88mm/d。经过念生垦综合治理措施的施工完成,后期的监测数据显示变化速率只有0.18mm/d~0.33mm/d,变化不明显,堆积体滑移得以控制,堆积体综合治理效果显著。

[1]杨再宏《念生垦沟堆积体监测成果反馈分析》2010年3月.

[2]邓军《水电站枢纽区安全监测月报》2012年6月.