母亲与历史风云人物相遇的因缘

黎方夏

我的母亲吕迪华,湖南益阳人,1904年出生于官宦家庭。母亲姐弟五人,她虽排行老大,却被外公视为掌上明珠。母亲性格豁达开朗且言谈幽默,助人为乐。1921年母亲和父亲黎叔平(曾任宋子文秘书)结婚,之后陆续生下了我们六个孩子。等我们稍稍长大母亲便参加工作,直至上世纪六十年代在上海海运管理局(原中国招商局)退休。

母亲就读于长沙福湘女子中学时有幸认识了杨开慧、李淑一,其后一直和李淑一保持联系。我的外公吕苾筹(曾任湖南督军署秘书长等职)与谭延闿为世交,两人曾共事廿年。外公在事业上辅佐谭延闿,生活中也情如手足。吕、谭两家随着公务变动而辗转南北。谭公在广州孙中山大本营任秘书长时,外公随行,母亲也因此有机会在广州的农民运动讲习所见过毛泽东、李富春和蔡畅等人。谭延闿是民国元老又是著名书法家。因与谭家特殊关系,母亲获得谭氏所写完整的大字帖《麻姑仙坛记》。作为一个极其普通的职业妇女,却与好几位历史人物相遇相交,又得到一件珍贵的礼物——书法作品,即便有家庭和偶然的因素,却也不得不说是一生中难得的机缘。

在农民运动讲习所见到毛泽东

谭延闿从政以来始终在各派政治力量之间徘徊,1922年正值三次督湘后无所事事寓居沪上。此时孙中山因陈炯明事件离开广州去了上海。他得知孙大总统驾到便亲自到码头迎接。两人在上海数周内“过从几无虚日”,常谈到深夜,加深了彼此了解。此后谭氏开始认识到“革命领袖,非孙公莫属”。谭延闿从此立志追随孙中山,并变卖家产支援孙氏以表决心。1923年孙中山任命谭公为大本营大元帅府秘书长,之后又任北伐湘军总司令等要职。外公则从未离谭公左右,辅车相依。于是谭公和外公全家此时迁至广州。母亲也就跟着来到当时的革命圣地广州,一直到1926年。这年也是农民运动讲习所在广州举办最后一届学习班之时。讲习所由中国国民党农民部主办,由中国共产党负责安排每一届主讲人。这一届学习班主任及主讲正好是毛泽东。那时正值国共第一次合作期间,作为国民党党员的外公以旁听生身份去农民运动讲习所听讲是顺理成章的一件事,同时也带着好学的母亲一起去。因此母亲也就有机会能近距离见到一袭青布长衫,一口湖南乡音的青年毛泽东。那时的毛泽东虽初露头角,还没有成为名声显赫的风云人物。此前母亲已知道毛泽东是校友杨开慧的丈夫,因而倒有些像熟人相遇的感觉。

1921年黎叔平、吕迪华结婚照

这一时期国共两党关系比较微妙,虽各有自己革命主张,却都在孙中山名义下进行革命工作,有时甚至“不以主义分左右,而因乡音常聚首”。李富春、蔡畅就经常是外公家的座上客。李富春时任中共广东区委军委委员,蔡畅则是中共广东区委妇女运动委员会书记。两位湖南老乡和外公谈得非常投机。母亲就读于长沙周南小学时,蔡畅曾任该校体育教员,因此母亲在旁也时而和蔡畅老师说上几句,并对他们为国家的前途命运而忧患感到钦佩。

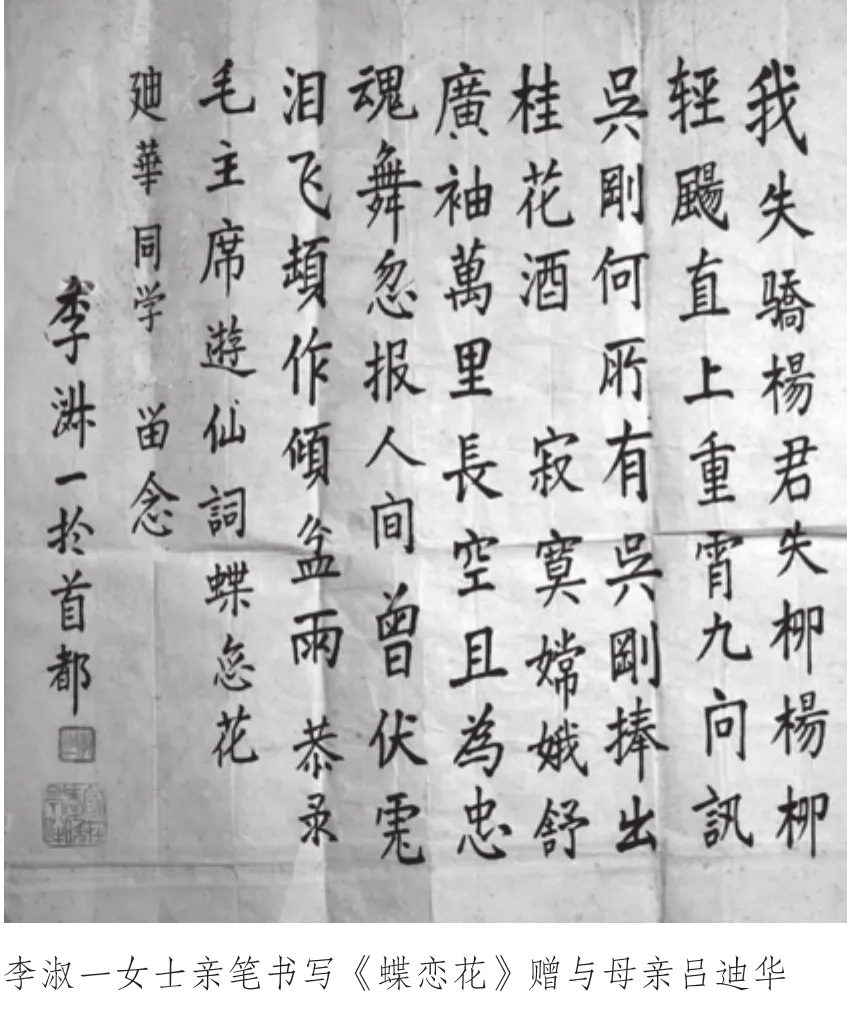

在福湘女子中学与杨开慧相遇

母亲是在念中学时认识杨开慧的。外公是位开明的旧知识分子,曾赴日本进行考察,回国后便把子女送进教会学校。母亲就读福湘女子中学时结识了杨开慧、李淑一和蒋英。杨开慧是1920年进入福湘补习班。她们都是寄宿生,晚饭后大家会在操场上散散步,杨开慧便利用这种机会经常向同学们介绍国内政治形势,大家感到很新鲜,觉得杨开慧懂得很多外面的事,同学们都非常佩服她。李淑一与杨开慧两家是世交,杨开慧还将柳直荀介绍给李淑一,最后成婚。蒋英更是和杨开慧一道向校方力争学生参加游行的权利。母亲当时虽然没有参加那些活动,毕业后却和李淑一、蒋英一直保持联系。蒋英后来成为一名医生在上海工作。李淑一于1977年曾来上海看望母亲。这是她们分别数十年后的重逢,大家都非常激动。李淑一将亲笔书写的《蝶恋花·答李淑一》条幅赠送给母亲。母亲则将习字多年的外孙所写的书法作品送给李淑一。此时母亲又突然想起李淑一的父亲李肖聃,他是母亲当年福湘女中的国文教员。在民国成立十一周年时,李老先生把他感慨时局的混乱而写下的一首词(见附注)念给母亲班上学生们听(母亲对古诗词特别感兴趣,她在耄耋之年仍然能背诵许多唐宋诗词)。几十年来她一直记住这首词,此时正好给李淑一朗读。李淑一听了她以前未曾见过的这首父亲所写的词,非常高兴。这次聚会成了以诗书会友,她们度过一次很是欢快的时光。为此李淑一即兴赋诗两首登在《文汇报》上。此后我和李淑一之子柳晓昂兄也有书信往来,把母亲们的友谊传承下去(晓昂兄已于2001年去世)。

1935年前后,作者与母亲在上海法国公园(今复兴公园)合影

母亲回忆起曾经的这些经历,虽然作为普通人来说大概很少有过,但她认为这不过是个人生活中的一件非常幸运而又有纪念意义的事。除了和我们子女偶尔说起,与外人几乎从未谈及。

母亲获得谭延闿墨宝

母亲结婚比较早,婚后又有养育子女的重任在身,因此,上学断断续续。不过,她总会抓住时机或是上业余学校或是自学,以弥补自己的不足。她酷爱书法及古诗文,经常挤出时间用工整小楷抄录湘中知名绅士王湘绮诗词。

谭延闿政治生涯每遇不顺时便辞去公务赋闲在家当起寓公来。谭、吕两家无论在青岛或是上海不是合租一大院同住即宅邸毗邻而居。闲时谭公往往每日晨起习字,雷打不动。他偏爱颜体,以何绍基、钱南园的拓片当范本临摹,临得最多的还是颜真卿的大楷《麻姑仙坛记》,日课前后共计二百余通。相邻而居的母亲因而有机会经常在谭延闿习字时为他研墨扶纸。谭延闿非常喜欢母亲这样好学又有耐心的年轻人。在父母结婚时,他将自己临摹的第一百二十五通《麻姑仙坛记》的大字帖作为礼物赠送给他们(顺便提一下,谭公还是父母的证婚人,其后蒋介石和宋美龄婚事因宋母和宋子文的反对,谭延闿作为说客成了他们的介绍人)。

当年光绪皇帝的老师翁同龢见到两广总督谭钟麟五岁儿子谭延闿所写的大字时说:“三令郎,伟器也,颜体殆可扛鼎。”谭延闿果然被翁太师言中。今人评说书家谓“学颜体者尚少人能出谭公右者”。民国时两处重要书法——孙中山奉安纪念碑及黄埔军校校牌,均出自谭公手笔。他被誉为民国四大书法家之一实至名归。一般人前来求得谭氏墨迹寸缣尺纸,便引以为宝。因此谭公送母亲此帖应为民国以降罕见珍贵墨迹。此贴系用厚卡纸装裱成册,长宽足有尺半许,厚约三寸左右,外加精致绫锦套盒。父母得此贵重礼物并未将其束之高阁而独享,为让此帖发挥其社会作用,便将其付印出版。

谭延闿

然而这样一件几可传世的墨宝,其命运却并没有那么幸运。史无前例的“文化大革命”开始后,父母由于出身不好又有港台亲戚,因此受到冲击,“戴高帽”,大会、小会批斗,抄家更是免不了。红卫兵将父母家藏的所有外文书籍和大部分字画以及照片抄走,那册谭延闿书写的《麻姑仙坛记》字帖却暂时幸免于难。红卫兵抄家时的呵斥和污蔑使父母刻骨铭心,虽然庆幸这件心爱的结婚礼物尚未抄走,但又生怕红卫兵们再来一次回马枪,母亲在这种极端矛盾心情支配下便忍痛将这册珍贵墨宝撕成碎片,在晚间悄悄地扔进了垃圾箱。想着本应传世的一件大书家真迹就这样消逝人间,母亲随即又极其悔恨。虽说毁于这场浩劫中的有价值的文物不可胜数,这不过是沧海一粟;虽说万幸的是该帖总算还留下了影印本,但这种痛惜心情对父母来说终身也不可能抚平。

《谭祖安先生麻姑仙坛记》落款(莱欢为父亲黎叔平乳名,黎吕两家与谭氏为姻亲,谭与外公吕苾筹又为同僚,故以乳名相称表示亲切)

附注:

李肖聃词一首《菩萨蛮·双十节》

刚刚看罢中秋月, 今日又逢双十节。佳节何其多, 家家庆共和。

共和真幸福, 歌罢还须哭。歌哭总相连, 回头十一年。