环境监管行政责任实现不能及其成因分析*

刘志坚

(兰州大学法学院,甘肃 兰州 730000)

环境监管行政责任实现不能及其成因分析*

刘志坚

(兰州大学法学院,甘肃 兰州 730000)

环境监管行政责任实现不能,是指因多种因素的制约或影响,行政责任追究主体对已经客观存在的、应依法追究行政责任的环境监管违法行为,不追究或者不能追究行政责任的情形。它是当今中国环境行政责任实现方面所存在的最为突出、危害性最大的问题,也是制约我国环境监管实效的重要因素之一。导致环境监管行政责任实现不能的原因复杂而多元,其中环境监管行政责任制度严重缺失、环境监管及其行政责任实现的体制障碍、传统发展观与政绩观的阻却、以“官本位”为代表的传统思想观念的束缚、行政伦理失范的影响等是最直接的原因。

环境监管 行政责任 实现不能 成因

强化环境监管①能力、提高环境监管实效,实现可持续发展是世界各国应对日益严重的环境问题所共同面临的重大课题。近年来我国环境监管虽然取得了一定的成效,但包括地方政府在内的环境行政主体“不履行环境保护责任以及履行环境保护责任不到位已成为制约我国环境保护事业发展的严重障碍”[1],如何通过有效的制度创新与供给,遏制环境监管不作为、消极作为以及不严格依法办事等环境监管失灵现象,理所当然就成为了应对我国日益严峻的环境问题的重中之重。我们认为,环境监管失灵现象之成因固然是多方面的,但与包括行政责任在内的环境监管法律责任实现不能有重要的内在关系。有识于此,本文就环境监管行政责任实现不能及其成因作初步探讨,以期能够唤起学界对环境监管行政责任设定与实现问题的进一步关注与研究。

一、环境监管行政责任实现不能的主要表现

环境监管行政责任的实现,是指基于多元要素的有机有效作用、经有序控制的正当程序过程将环境监管者因违反预设的环境行政法律规范的规定而应承担的否定性的、不利的法律后果正确、及时、合法地施加于特定责任主体,从而有效实现既定责任创制目标与价值的行为过程与状态。所谓环境监管行政责任实现不能,则是指因多种因素的制约或影响,行政责任追究主体对已经客观存在的、应依法追究行政责任的环境监管违法行为,不追究或者不能追究行政责任的情形。其主要表现在以下三个方面:

(一)环境监管违法行为未被发现所致行政责任实现不能

环境监管违法行为是环境行政主体及其公务员行政责任赖以产生与存在的基础,离开了环境监管违法行为事实的存在与发现,环境监管行政责任的实现就无从谈起。环境监管违法行为未被发现所致行政责任实现不能,就是指有关行政责任追究主体因其问责能力、水平、责任心以及执法环境等的影响,加之环境监管违法行为的复杂性、多发性、隐蔽性、反侦查性等因素的制约,对已经客观存在的环境监管违法行为没有发现并立案查处,从而使即设的环境行政责任不能施加于责任主体的情形。其足可从众多实际案例所反映的相关事实中得到验证。例如,据2006年9月13日《人民日报》和新华网报道,甘肃徽县有色金属冶炼公司自1996年投产以来,沿用国家明文淘汰的落后生产工艺和设备,环保设施一直未按环评要求落实,长期超标排污,致使该公司400米范围内的土壤已受不同程度的污染,并造成村民354人血铅超标(其中14岁以下儿童146人)[2]。在本案中,当地政府及环保部门存在严重失职、渎职等环境监管违法问题,环境监管严重失灵,但在长达十余年的时间内,拥有责任追究权限的上级国家机关并没有发现或者及时发现当地政府及其环保部门的环境监管违法行为,并依法追究环境监管者的行政责任或者其他性质的法律责任。实际上,在近年所查处的许多类似环境污染事件或案件中,有不少环境监管者的违法行为都是在存续多年之后才被立案查处,有的环境监管者甚至在其环境监管违法失职、渎职行为等被最终查处之前,还不断得到擢升或褒奖,环境监管行政责任制度因之成为具文。正如有人所说:“中国大多数腐败官员都是腐败多年‘五毒俱全’之后被查处的。……这个问题的存在表明中国反腐很大程度上停留在事后查处水平,反腐制度不能有效地及早地发现官员的腐败。这其中的症结何在,如何去预防并及早发现官员腐败,非常值得人们去思考”[3]。

(二)环境监管违法行为已发现情况下的行政责任实现不能

所谓环境监管违法行为已发现情况下的行政责任实现不能,主要是指有关行政责任追究主体虽然已经发现了应当追究行政责任的环境监管违法行为,但因受外部的强烈干预、内部不正当利益需求驱动、人情执法、权钱交易等因素的影响,而不实际追究环境监管者相应行政责任或者不执行已经生效的行政责任追究决定,从而使预设的行政责任形同虚设的情形。其主要表现在在以下几个方面:一是有关行政责任追究主体对环境监管违法行为虽然已了解或者知悉,但听之任之,甚至违法给予庇护,不予立案查处。例如,2013年4月央视《新闻1+1》播出的《地下水变红,谁该脸红?!》节目中,河北某县环保局局长邓某某面对小朱庄地下水被严重污染呈铁红色的事实,竟然说:“红色的水不等于不达标的水,比如说咱放上一把红小豆,煮出来的饭也可能是红色的”。邓某某因此被网友讽称为“红豆局长”。据报道,小朱庄村环境污染问题长达20多年来,800多人的村庄已出现30名癌症患者,附近的养殖场牲畜喝了浅水井的水也陆续死亡。虽然村民连年采集水样送到相关部门检测,或者向环保部门反映,但环保部门每年给出的检测结果竟然都是“达标”、“合格”。事发后,经有关环保专家与机构检测,该村井水中苯胺含量超出饮用水标准70多倍[4]。在本案中,负有环境保护职责的环保局及其负责人实际上沦为了环境违法行为的强力庇护者,对其行政不作为等渎职行为理应追究相应的行政责任。但遗憾的是,有关行政责任追究主体对群众的再三反映不予正确处置,对当地环保部门的严重行政不作为视而不见,在长达20年的期限内就此严重环境污染事件并没有追究过任何环境监管者的行政责任或者其他法律责任。此类案例充分证明,有些行政责任追究主体即便已经发现了环境监管者的违法行为,也往往在责任追究方面不作为,已经建立起来的监督与责任追究制度因之而失灵。二是有关行政责任追究主体对环境监管违法行为虽然已了解或者知悉,但用其他行政处理措施(包括调离原工作岗位、免职、停职、离职学习等)替代行政责任,行政责任因此不能得到实现。这个方面最典型的实例,就是对环境污染或者破坏事件等负有责任的环境监管者(主要是指领导职务的公务员)进行所谓的“就地免职”。前引河北某县小朱庄地下水被严重污染案经媒体曝光后,该县迅即决定免去环保局长党组书记职务,并向县人大建议免去其环保局局长职务。姑且不论这种免职是否符合法治精神与法定程序,但如果仅以这种免职方式应对公共行政危机及社会舆论,对确有违法失职行为的责任者在被免职之后,不去实际依法追究其应当承担的行政责任或者其他性质的法律责任,免职就有可能演化成为了追究行政责任等法律责任的“挡箭牌”或者替代性措施,国家法律法规预设的行政责任等法律责任就不可能得到实现,环境监管不作为等违法行为就不可能得到有效遏制。三是有关行政责任追究主体虽然发现了环境监管违法行为,并作出了相应的行政责任追究决定,但没有实际执行已经生效的责任追究决定,即设的环境监管行政责任因此不能得到有效实现。如根据《行政机关公务员处分条例》第八条“行政机关公务员在受处分期间不得晋升职务和级别”之规定,如果某个行政责任追究主体虽然对环境行政主体的某个公务员给予了记过的行政处分,但既不将处分决定入档,又在处分期限内(12个月)仍然晋升其职务或者行政级别,已经做出的记过处分就失去了惩戒功能,从而导致行政责任在实质上的实现不能。

(三)因法律规范缺失所致环境监管行政责任实现不能

环境监管行政责任作为一类法律责任,应严格遵循责任法定原则的要求,行政责任规范之预设是行政责任实现的前提。所谓因法律规范缺失所致环境监管行政责任实现不能,主要是指虽然法律规范设定了环境监管者的环境监管行为模式(义务性规范、禁止性规范),但对法律后果没有做规定或者规定不明,从而无法实际追究责任主体行政责任的情形。以《大气污染防治法》的相关规定为例,该法第二章“大气污染防治的监督管理”虽有条文13条,但多属于对环境行政相对人在大气污染防治方面的义务性规定及对于环境监管主体的授权性规定,较典型的涉及环境监管的义务性规范规定实际只有第十七条第三款“未达到大气环境质量标准的大气污染防治重点城市,应当按照国务院或者国务院环境保护行政主管部门规定的期限,达到大气环境质量标准。该城市人民政府应当制定限期达标规划,并可以根据国务院的授权或者规定,采取更加严格的措施,按期实现达标规划”以及第二十条第二款“在大气受到严重污染,危害人体健康和安全的紧急情况下,当地人民政府应当及时向当地居民公告,采取强制性应急措施,包括责令有关排污单位停止排放污染物”两款规定。该法既然设定了这两款重要的环境监管义务性规定,就理应对经限期治理仍未达到大气环境质量标准或者未依法采取有效强制性应急措施并产生不良后果的环境监管者设定明确的行政责任,但遗憾的是在该法“法律责任”一章丝毫没有相对应的行政责任等法律责任的设定,即便环境监管者没有履行相应的环境保护职责,也无法实际追究监管者的行政责任。值得特别关注的问题是,我国现行环境保护法律法规虽然在环境保护方面,给包括政府在内的环境行政主体设定了较多的义务性规范,但鲜见针对环境监管主体本身的行政责任规定,可见的环境监管行政责任规定基本属于对环境行政主体公务员个人责任的规定。这种立法缺失,势必会导致无法追究环境行政主体的行政责任,环境监管行政责任对环境行政主体在法律上实现不能。

二、环境监管行政责任实现不能的主要成因

环境监管行政责任的实现是一个涉及多主体、多环节、多条件、多路径、多环境的系统控制问题,其实现程度与水平必然要受到多种因素的制约或影响。与之相适应,导致环境监管行政责任实现不能的原因也是复杂而多元的,其既有行政责任追究主体、环境监管行政责任主体方面的主观原因,又有环境监管者行政违法行为、行政责任追究环境等诸多方面的客观原因;既有环境监管行政责任及其有效实现的制度建设方面的原因,又有环境行政责任实现体制及实际执行方面的原因;既有思想意识、传统文化影响等方面的原因,又有现代行政伦理、环境行政伦理缺失等方面的原因;既有民主法治建设、生态文明进步、社会经济发展水平等方面的制约或影响,更有环境监管体制机制、行政问责能力与水平等诸多因素的制约或影响。举其要者,我们认为导致环境监管行政责任实现不能的最直接也最主要的原因有以下几个方面:

(一)环境监管行政责任制度严重缺失

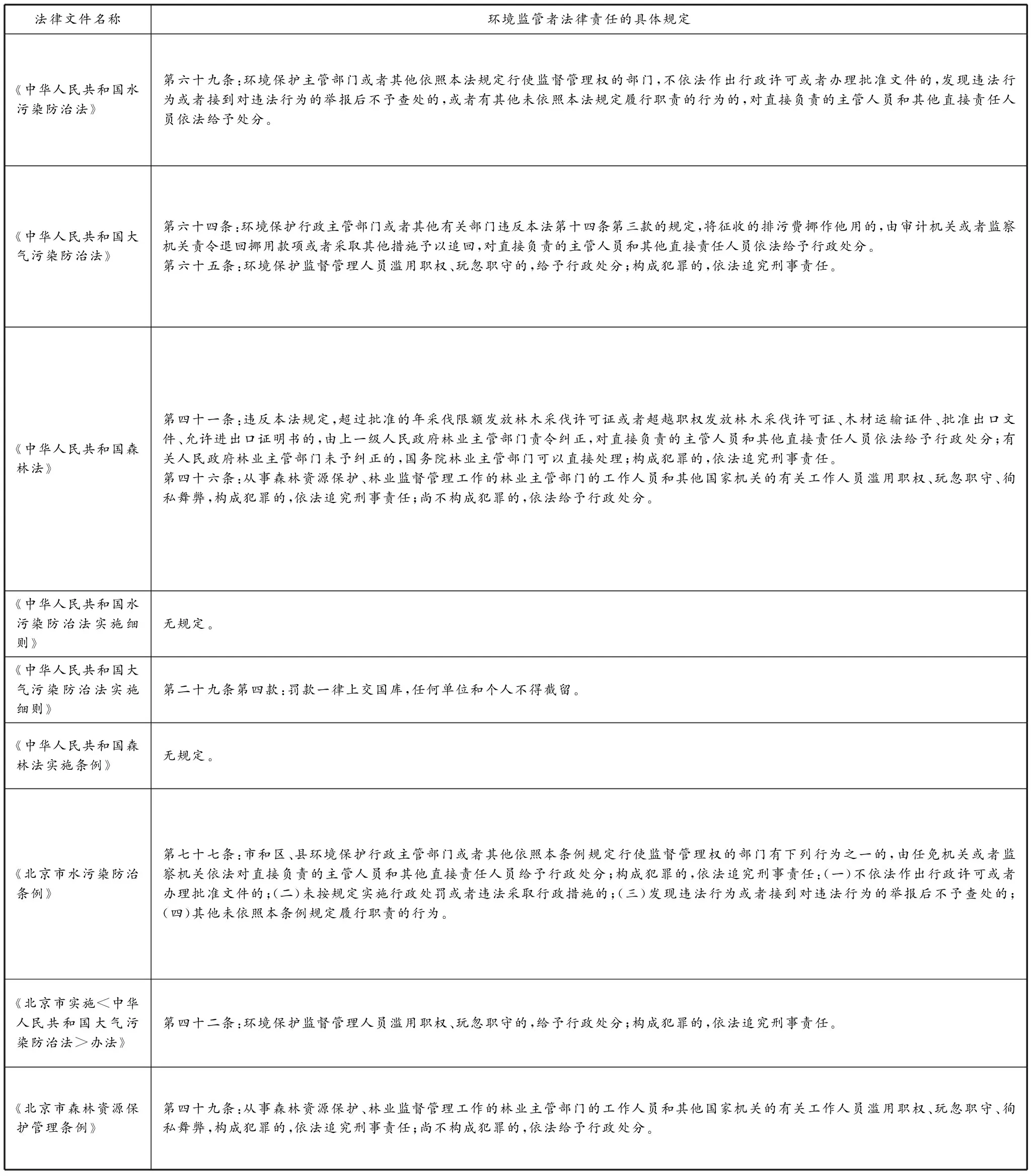

环境监管行政责任制度,是指由不同法律渊源的环境监管行政责任规范所构成的制度体系。环境监管行政责任的有效实现,有赖于科学的环境监管行政责任制度的预先构建。目前我国环境监管行政责任制度建设缺失较多,其主要表现在环境监管行政责任设定主体较为混乱,已颁布的关于环境监管行政责任的专门性文件效力层级过低且问题丛生;环境监管行政责任规范与环境监管义务规范的设置缺乏合理对应与衔接;环境监管者行政责任与环境行政相对人责任的设定严重失衡;环境保护法律法规设定的环境监管行政责任条款普遍欠缺应有的规范性;环境保护法律法规对环境监管行政责任形式设定单一,且与相关国家立法关于行政责任的规定缺乏合理衔接;环境监管行政责任的追究者或者监督者责任设定空白等多个方面。以环境监管行政责任设定缺乏应有的规范性问题为例,根据立法学的一般原理,法律责任规范的设置,除了符合行为模式-法律后果或者假定-处理的规范结构要求之外,还应当做到主体(究责主体与责任主体)、行为(违法行为及其情节)、后果(责任及其形式)等要素完备,语言表达具有确定性,做到清晰、明确、具体。但审评现行环境保护法律法规关于环境监管行政责任的立法,不但环境监管行政责任的条文设置明显稀缺,而且已有行政责任规范也呈现较典型的责任“虚化”现象。其主要表现在以下两个方面:一是相当多的关于环境监管行政责任的法律条文属于高度概括性、原则性、准据性(援引性)规定,不但缺少与既定环境监管法律义务的有机衔接,而且对行为模式与法律后果(假定-处理)的语言表述过于原则、笼统,对应承担责任的环境监管违法行为甚少采用明确、具体的列举式规定;二是责任要素规定不明确、不清晰甚至存在空白。对此,我们以九部代表性的环境保护法律法规关于环境监管者法律责任的规定为例,列下表作具体分析:

九部代表性环境保护法律法规对环境监管者法律责任所作的具体规定

从上表不难看出:(1)环境监管行政责任主体或者责任追究对象仅限于环境监管主体所属国家工作人员,并不包括环境监管主体,环境监管主体的行政责任设定空白;(2)除《北京市水污染防治条例》作出了对环境行政违法的国家工作人员由“任免机关或者监察机关”给予行政处分的规定之外,其他法律法规并没有对环境监管行政责任追究主体作出更加具体、明确的规定;(3)在行政责任法律规范的行为模式或者假定部分,除了《水污染防治法》第六十九条、《森林法》第四十一条、《北京市水污染防治条例》第七十七条作了很简单的列举式规定之外,其他法律法规关于环境监管行政责任的条文均采用了诸如“滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊”此类高度概括、涵义相当宽泛的格式化表达,甚少对特定环境监管中应当追究行政责任的环境监管违法行为作出明确、具体的列举式规定;(4)对于环境监管行政责任的形式,上述法律法规均采用了“依法给予行政处分”这样的高度概括的格式化规定,既没有对行政处分责任追究主体明确化、具体化,更没有具体规定对何种监管违法行为应当给予何种具体的行政处分。对存在如此突出的不规范问题的行政责任条款,很难想象在实践中能够得到切实的执行。

(二)环境监管及其行政责任实现的体制障碍

毋庸讳言,体制性障碍已经成为了制约环境监管及其行政责任有效实现的最重要因素之一。制约环境监管及其行政责任有效实现的体制性障碍,既有党政关系体制缺陷问题,又有国家机关纵横向之间权力配置及其相互制约的国家权力运行体制不健全问题,还有环境监管体制不良问题,更有对行政公权力进行监督及问责体制机制不够完善方面的问题。以环境监管体制为例,目前我国环境监管体制仍然存在环保监管机关的职责设定不科学、不同环境监管机构存在相应的职能重叠和交叉、环境管理机构设置的重复、统一监管部门与分管部门的关系未理顺以及环境监管体制的立法体系不完善等诸多方面的问题[5]。权责明确、权责统一、权责对等是设定并有效实现环境监管行政责任的基本前提,如果环境保护部门之间、环境保护部门与资源管理等相关部门之间、政府与环境保护相关部门之间权力交叉、职能重叠、管理职责不清,就失去了科学、合理设定环境监管行政责任的基础,就无法针对特定环境监管者设定明确的行政责任,即便设定了具体、明确的行政责任,也会因出现推诿塞责、难以确定责任主体等问题致使即设行政责任实现不能。再以行政监察体制为例,监察机关作为专门行政监察机关担负着依法追究行政机关公务员行政责任的重任,但现行体制并不利于监察机关依法独立行使行政监察权。虽然《行政监察法》规定县级以上地方各级人民政府监察机关,负责本行政区域内的监察工作,对本级人民政府和上一级监察机关负责并报告工作,监察业务以上级监察机关领导为主。但一方面,监察机关毕竟是同级人民政府的工作部门之一,由其来追究与自己同级别、同属于本级人民政府所属机构及其公务员的行政责任,不但权威性明显不足,而且还不可避免要受到来自于政府领导以及政府系统内的各种因素的干预。另一方面,实际运行的监察机关与党的纪律检查委员会的合署办公机制或者联合查办案的制度,又在监察机关行使法定职权时会不可避免要受到来自于党的组织系统的干预。如此不科学、不合理的体制,我们很难想象监察机关在实践中能够严格依法追究违法者的行政责任。

(三)传统发展观与政绩观的阻却

“传统的发展观以经济的发展取代了经济、社会和环境三位一体的全面协调发展;用经济的数量、速度和近期发展取代了经济的质量、数量和长远相统一的发展”[6]。与这种传统的发展观相适应,就会形成以GDP和财政收入的增长为核心的政绩观与官员政绩考核制度。在这种极富偏差的发展观、政绩观的作用之下,不但会导致在政策选择与立法决策中以谋求本地区、本行业、本部门的经济利益的最大化为目标,而忽视环境保护、社会事业协调发展,在环境保护立法中怠于设定严格的环境保护义务,不可能对不履行或者不依法履行环境保护义务的环境行政主体及其公务员设定具体、明确、可行的环境监管行政责任,更不可能主动构建环境监管行政责任有效实现的法律机制,而且还会为了谋求GDP和财政收入的增长及官员个人政绩,在实际工作中“唯利是图”轻视环境保护工作,或置环境保护法律、法规的强制性规定于不顾,对本地主要纳税企业、税费主要来源项目或产业所存在的环境违法行为采取放任态度,甚至沦为了环境违法者的“保护伞”,非法干预环境监管及其行政责任实现的正当执法工作,或对环境监管者的环境行政不作为、滥作为等行政违法行为视而不见,不追究相应的行政责任,甚至对实施政绩工程作出“贡献”的公务员的违法违纪行为采取放任、庇护或者避重就轻的不合法处理。因此,片面的、不符合经济社会可持续发展原则的发展观、政绩观及相应的政绩考核制度,无疑是阻碍制约环境监管行政责任有效实现的关键性因素之一。

(四)以“官本位”为代表的传统思想观念的束缚

“官本位”思想是中国几千年封建社会政治文化的代表。其作为一种思想观念、价值取向及社会现象,“给我国政府完成从人治到法治的转变,实现依法治国造成巨大的观念障碍,特别是会给公务员依法行政带来极大的消极影响”[7]。之所以当下中国环境监管方面问题丛生,环境监管行政责任设定严重缺失,环境监管行政责任实现不能问题凸显,虽然其成因是多方面的,但与“官本位”思想观念的制约或影响有深刻的内在关系。“官本位”思想观念作用于现实的国家环境行政领域,就当然会在环境监管立法与执法中表现出诸如偏好人治而轻视、抵触法治;重权力运用而轻权利保障;重权力的取得与有效配置而轻权力制约;重监管而轻服务;重对行政相对人监管与制裁,而轻视对环境监管者的责任追究等现象。如有学者就认为,在“官本位”思想观念影响下,在立法上“对平民处罚重,对官员处罚轻;在执法中,对平民执法必严、从重从快,对官员则层层保护、大事化小、小事化了。……以权代法、官官相护,以至于搬倒一个科级官员,非得中央领导作出批示,搬倒一个县处级或司局级贪官需要十年八年之久”[8]。

(五)行政伦理失范的影响

“行政伦理规范产生于社会公共生活领域中,是社会对从事行政管理职业活动的行政主体所提出的从思想修养到具体行政行为等全部行政管理活动中所应遵循的道德要求”[9]。行政伦理既是控制行政权力正当、合法运用的重要手段,更是公务员抵御各种不良诱惑,忠实依法履行行政职责的重要心理基础。如果行政伦理失范,再好的法律制度都难以得到良好贯彻执行。自改革开放以来,我国在道德建设方面虽然取得了显著的成绩,但相对于物质文明的巨大进步,社会道德整体处于一种滞后和乏力的状况,道德失范问题较为突出地显现了出来。正如《公民道德建设实施纲要》所指出的:“我国公民道德建设方面仍然存在着不少问题。社会的一些领域和一些地方道德失范,是非、善恶、美丑界限混淆,拜金主义、享乐主义、极端个人主义有所滋长,见利忘义、损公肥私行为时有发生,不讲信用、欺骗欺诈成为社会公害,以权谋私、腐化堕落现象严重存在”。行政伦理作为国家道德建设的重要组成部分,也相应出现了诸多失范问题,正如有学者所说:“中国社会目前腐败等现象之所以产生,是有着众多复杂的原因的。其中政治体制的弊端为腐败等行政伦理失范现象的产生提供了温床,而公共行政人员行政伦理责任的缺失又是导致此类现象愈演愈烈的主要原因之一”[10]。行政伦理失范,会大大弱化公务员内心的道德约束力,强化其权力本位、官本位及违法或者不当追逐自身利益最大化的意识与行为,就会使之敢于蔑视即设的各项行政责任制度,铤而走险违法违纪,从而导致行政责任实现不能。

注释:

① 对于环境监管概念,目前学界主要在以下三种意义上理解与使用:一是把环境监管视为环境管理与环境监督的集合概念,将包括行政机关在内的相关单位与个人对环境的管理与监督活动均视为环境监管;二是将环境监管理解为有关国家机关对环境的监督与管理;三是将环境监管理解为行政机关对环境的监督与管理,即所谓“单一的政府环境监管”或者狭义上的环境行政管理。本文所称环境监管限于政府及其相关行政部门对环境及影响环境的行为、事项等所实施的监督与管理活动,即狭义上的环境行政管理。

[1] 吕忠梅.监管环境监管者: 立法缺失及制度构建[J].法商研究,2009,(5).

[2] 石飞.徽县血铅超标事件教训之最[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/comments/2006-09/15/content_5091620.htm,2013-7-15.

[3] 黄涛.九大问题拷问中国反腐[J/OL].http://www.lianjiejiaoyu.com/show.aspx?id=2045&cid=39,2013-8-10.

[4] 穆桑桑.“红豆局长”被免职:地下水治理不能松[N].中国经济导报,2013-04-13.

[5] 钭晓东.论环境监管体制桎梏的破除及其改良路径——《环境保护法》修改中的环境监管体制命题探讨[J].甘肃政法学院学报,2010,(3).

[6] 孙芳.环境保护行政问责制若干问题研究[D].苏州:苏州大学,2007:29.

[7] 宿玥.论“官本位”思想对公务员实现依法行政的影响及纠正[J].中共济南市委党校学报,2010,(1).

[8] 朱向东,贝清华.官本位批判论纲[J].中南大学学报(社会科学版),2008,(4).

[9] 李欣.公务员行政伦理问题研究浅探[J].长春工程学院学报(社会科学版),2011, (4).

[10] 张利娟.公务员行政伦理责任建设的路径探究[J].今日南国,2009,(4).

AnalysisonUnableImplementationofAdministrativeResponsibilityonEnvironmentalRegulationandItsCause

LiuZhi-jian

(Law school of Lanzhou Uinversity,Lanzhou Gansu 730000)

The unable implementation of administrative responsibility on environment regulation is the situation that the administrative responsibility body don’t or cannot investigate the administrative responsibility for the unlawful act on environment regulation, which have objective existence and should be investigated for administrative responsibility according to law, due to the restriction or effect for a variety of factors. It is the most prominent and the most harmful problems that exist in the implementation of administrative responsibility on China’s environment, and it also is one of the important factors that restrict the actual effect of environmental regulation. The causes that result in the unable implementation of administrative responsibility on environmental regulation are complex and diverse. Most direct and important reasons are as follows: the lack of the administrative responsibility’ system on environmental regulation, the system obstacle of the environmental regulation and the implementation of administrative responsibility, the resistance of the traditional development concept and the achievement concept, the bondage of traditional ideas, such as Officialdom Standard, which is the most representative, the influence of missing administrative ethics.

environmental regulation; administrative responsibility; unable Implementation; cause

DF46

A

(责任编辑:孙培福)

2013年度国家社会科学基金项目《环境监管行政法律责任的设定与实现问题研究》(13XFX017)的阶段性研究成果。

刘志坚(1962-),男,甘肃古浪人,兰州大学法学院教授、博士生导师,主要从事行政法学、环境法学研究。

1002—6274(2013)05—065—06