基于GIS的受损河流湿地景观格局分析及生态恢复方案研究

吴文佑,雷婉宁,谢光武,操昌碧

(中国水电顾问集团成都勘测设计研究院,四川成都 610072)

1 前 言

湿地是地球上水陆相互作用形成的独特生态系统,是自然界最富生物多样性的生态景观和人类最重要的生存环境之一[1]。在过去的几个世纪,湿地为人类的生产、生活提供了重要的物质基础:人类利用湿地发展农业和畜牧业;利用森林湿地排水发展林业;围湖造田、造地发展农业和建筑业等等。然而在人类利用湿地的开发活动中对湿地的占压和扰动等,使得湿地面积减少、水质改变、湿地生物多样性降低,湿地生态系统退化趋势较为明显。因此,保护现有湿地并恢复退化湿地,成为保护湿地生态环境的一项重要任务。在对湿地功能评价并确定湿地生态系统是否处于健康状态的基础上[2],提出有针对性的科学的湿地恢复方案是湿地生态学研究的重要内容。

湿地恢复的研究,早在20世纪70年代就受到了国内外生态学者的关注。在受损湿地恢复与重建方面,美国开展得较早。从1975~1985年的10年间,联邦政府环境保护局(EPA)清洁湖泊项目(CLP)的313个湿地恢复研究项目得到政府资助。1990~1991年,NRC、EPA、CRAM 和农业部提出了庞大的湿地恢复计划[2]。欧洲的一些国家如瑞典、瑞士、丹麦、荷兰等在湿地恢复研究方面也有了很大进展[4、5],例如,在西班牙的 Donana 国家公园,安装水泵来充斥沼泽,补偿减少的河流和地下水流;1993年,大约200多位学者聚集在英国谢菲尔德大学讨论了湿地恢复问题。在1995年,出版了这次会议的论文集《温带湿地的恢复》,从沼泽湿地恢复的基本理论到实践,文中都有详尽的论述。可以说,通过这次会议,对湿地恢复的研究又进入了一个新的领域。

地理信息系统(GIS)是一门介于信息科学、空间科学和地球科学之间的新技术,是在计算机软硬件支持下,使描述客观世界的各种数据按其地理坐标或空间数据输入计算机,并在其中存贮更新、查询检索、量测运算、分析处理、综合应用、显示制图和输出的一种技术系统[6]。遥感信息具有综合、丰富、宏观、动态、快速、多源的特点,为地球资源调查与开发、环境监测及全球研究提供了一种强有力的探测手段[7]。“3S”技术在陆生生态资源调查及评价、景观格局分析的应用也逐渐发展起来,并且许多学者引入“3S”技术对基于景观格局分析的河流湿地生态恢复研究进行了新的探讨。如边延辉等[8]在对洪河湿地生态修复研究中,利用3S技术并应用MATLAB6.5软件辅助计算,对洪河湿地水域、灌木林、乔木林、沼泽湿地、耕地、荒草地景观进行分析及预测,提出保护区的生态修复对策。刘晓嫣等[9]通过对青西湿地景观环境现状进行定性的适宜性分析,并进一步确定湿地恢复方案。邬秀杰[10]等采用DHP法对宋建湖湿地进行定性评价,提出该地区湿地保护的可行性方案。现有的研究多是针对湖泊湿地景观格局进行定性分析,少数定量分析也只是运用3S技术对湿地按不同地类进行分析预测,但系统地运用GIS技术按湿地敏感目标进行景观格局分析,并据此提出有针对性的受损湿地景观恢复方案尚不多见。鉴于此,笔者探讨了GIS与RS技术结合的河流湿地景观格局分析的方法,并据此分析并提出了受损湿地生态恢复方案,以期为今后受损湿地恢复工作提供一定的借鉴和参考。

2 数据源与研究方法

2.1 数据源

2.1.1 地形与影像获取

基于GIS的受损湿地生态恢复,需要以研究区的遥感影像和地形数据为基础。为分析拟建工程对湿地生态系统的影响及生态恢复的可行性,本工程购买了研究河段高分辨率的GeoEye-1影像。通过高分辨率的遥感影像,借助遥感软件提取研究区内主要居民点分布图和土地利用类型图。

为获得研究区的三维场景模拟,收集了研究区内的地形数据ASTER GDEM。利用GIS软件的空间分析功能,提取研究区内的坡度图、坡向图,作为景观格局分析的基础数据。同时,在GIS软件的三维模块中,将研究区的遥感影像和DEM进行叠加,即可获得研究区的三维场景模拟。

2.1.2 景观现状调查

湿地景观格局的分析,除收集遥感影像和地形信息外,还需对现场进行详细调查。分析并明确研究区的湿地生态系统现状、生态敏感目标:

(1)植物调查采用样方法。

(2)动物调查主要用样带法,辅以样方进行。

(3)湿地类型调查:收集1∶10 000地形图结合现场查勘,记录湿地类型、典型类型分布地点并用GPS精确定位;通过卫片遥感解译进行不同类型湿地的面积计算。

收集拟建工程的相关资料,用以预测分析拟建工程对湿地景观格局的影响。

2.1.3 洪水资料收集

根据工程防洪规划报告的洪水风频相关数据,采用洪水计算数学模型,选取与工程相关的几个控制断面,分别计算天然情况及工程运行后两个工况下的洪水水位、水深及流速等。

2.2 研究方法

景观格局的分析是把景观过程(包括水的流动、物种的空间运动等)作为通过克服空间阻力来实现景观控制和覆盖的过程。要有效实现控制和覆盖,必须选择具有主导作用的关键性景观元素[11]。本研究选择了洪水景观格局、敏感动物生境适应性景观格局及视觉敏感性景观格局三个元素进行工程区景观格局分析。

2.2.1 洪水景观格局分析

洪水景观格局的目标在于建立符合洪水自然过程的空间格局,从整个流域洪水景观格局出发,恢复可供调、滞、蓄洪的湿地和河道缓冲区,满足洪水自然宣泄的空间。根据工程区洪水风频计算结果,借助GIS技术,将研究河流洪水风险频率和拟建工程正常蓄水位模拟叠加,建立高、中、低不同洪水景观格局下的湿地规模和格局。

2.2.2 敏感动物生境适应性景观格局分析

根据工程区敏感目标调查结果,选取具有代表性的动物进行栖息地适宜性分析。根据现场查勘结果及文献查阅,确定影响该敏感目标栖息地适宜性的因素、分值及权重,在GIS中对影响该敏感目标的因素图层进行叠加分析,最终将该敏感目标适宜生境划分为高、中、低水平,得出生境适应性景观格局分析结果。

2.2.3 视觉敏感性景观格局分析

视觉景观格局是维护景观视觉感知过程的关键性景观元素和空间联系。针对各区域和廊道进行可视度分析,确定研究范围内的景观视觉敏感区域,保护某些景观视觉质量较高的地区,并对视觉过程影响最大的区域进行控制,建立不同水平的景观视觉格局。通过对场地现状踏勘分析,确定敏感视点及视觉景观廊道,通过GIS视觉分析工具对敏感试点或廊道周围景观可视度进行计算,根据可视度分布的直方图(可视度分布曲线)将研究范围的敏感区分为三个等级:高敏感区、中敏感区、低敏感区。对于视觉高敏感区域应建立视觉通廊和视觉控制区,为湿地景观恢复视觉效果营造提供依据。

3 某航电工程受损河流湿地景观格局分析及生态恢复方案

3.1 某航电工程项目概况

该航电工程以航运为主、航电结合,兼顾防洪等综合利用的工程。电站坝址控制流域面积约124 686km2,水库正常蓄水位358m,航道及船闸等级为Ⅲ级,装机容量360MW,为河床式航电工程,采用右船闸右厂房的布置形式。枢纽主要建筑物自左至右依次布置泄洪冲沙闸、电站厂房、船闸等,为减少淹没损失,在库区坝前段两岸修建防洪堤。

3.2 敏感目标的确定

根据景观现状调查,结合工程分析可知,本工程建设区河流湿地主要由沿岸边滩、河流心滩、江心洲、河流水域以及水陆交错带组成。河漫滩湿地植物有五节芒湿地草丛、白茅湿地草丛、棒头草湿地草丛、菵草湿地草丛和虉草湿地草丛5种植被类型。水生植物有挺水植物芦苇、五节芒、芭芒等;浮水植物有凤眼莲、浮萍等;沉水植物有粉绿狐尾藻等。此外,河流生态系统中,凤洲岛、老江坝的西侧和南侧有大面积沙洲,鹭类、鹳类、鸻类等涉禽类会在沙洲上捕食沙蚕、蟹、蚌等底栖动物;而一些以鱼类为食的水禽,如鸭类、鸥类、鹳类、翠鸟等,会以沙洲为落脚点,甚至在此筑巢栖息。通过现场调查及分析,工程主要敏感目标为:桫椤、黑鹳和黑颈鹤、水獭。

本工程建设对河网湿地生态系统影响主要为:水库淹没、航道河道疏浚及防洪堤建设使得河流水域面积增加,沙洲滩涂湿地面积大为缩小,河流渠化;枢纽工程永久占地、河流两侧河网回填造地改变河网湿地水文条件等。

3.3 基于GIS的工程区景观生态格局分析

3.3.1 洪水景观格局分析

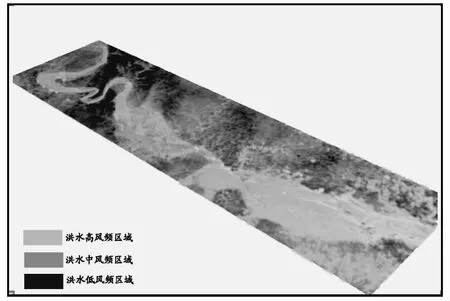

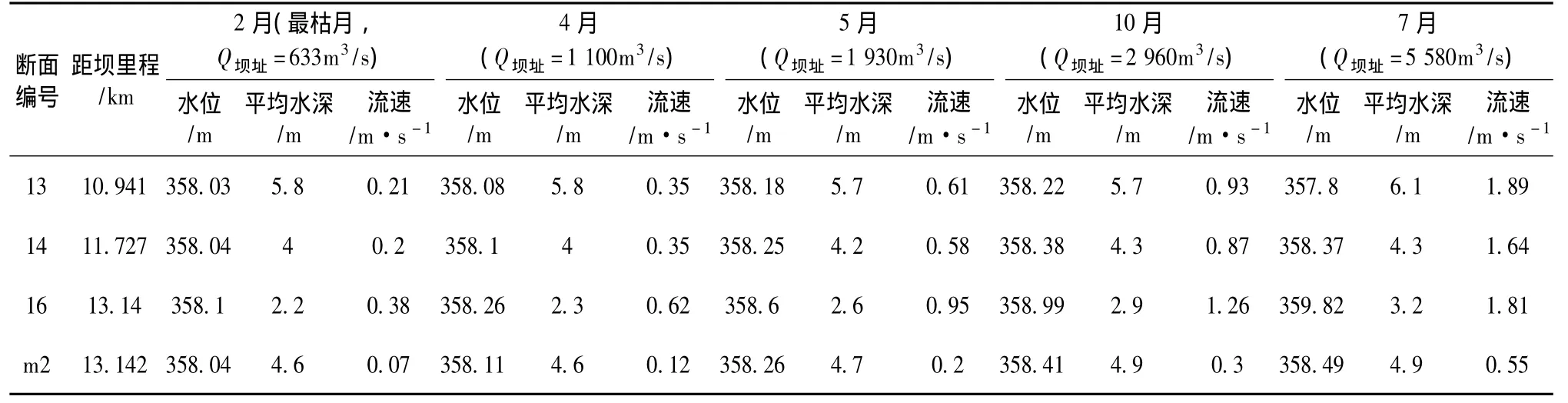

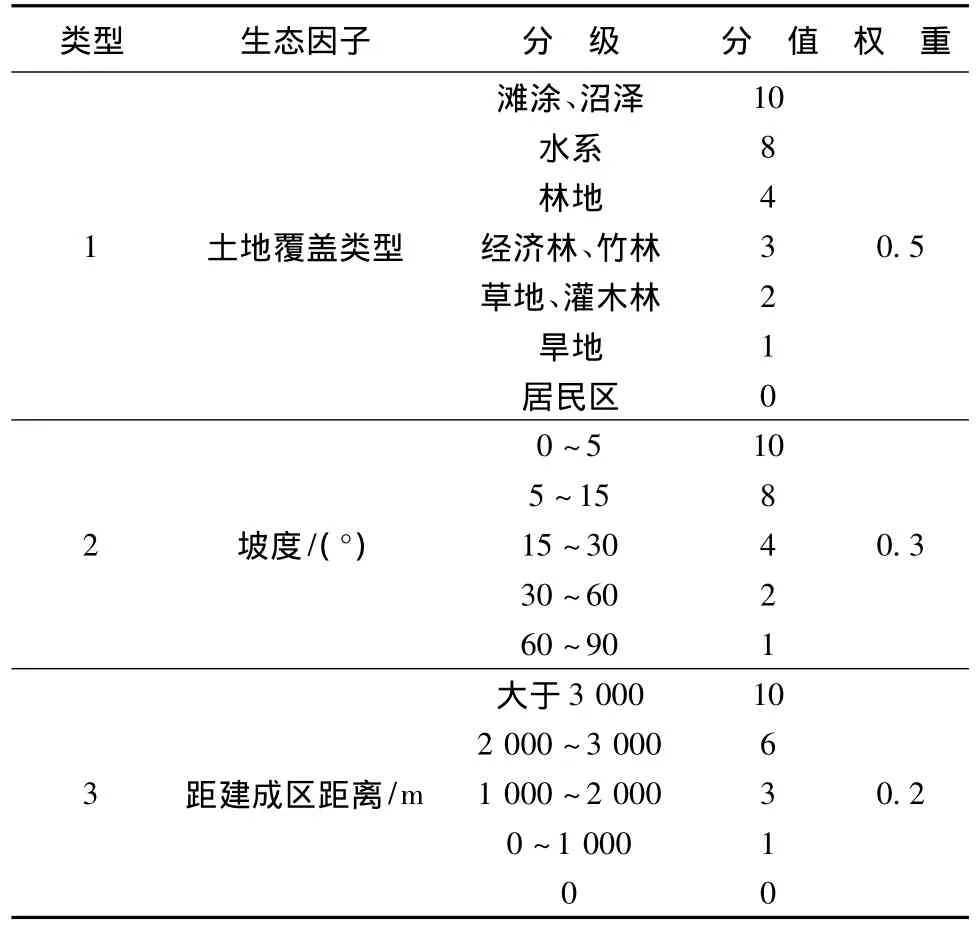

根据工程区洪水风频计算结果见表1、2,对拟建工程河流洪水风险频率和拟建电站正常蓄水位模拟叠加,确立高、中、低不同洪水景观格局下的湿地规模和格局,如图1所示。

图1 工程区洪水景观格局分析

表1 天然状况下水位计算

表2 正常蓄水位358m状况下水位计算

通过对天然水位及航电工程运行后水位的模拟叠加,运行后水位上涨4~1m不等,一些原本具有调洪功能的湿地将常年位于水下,而之前的水陆过渡带区域将成为新的重要湿地生境。根据洪水景观格局分析结果图,在洪水高风频区域(五年一遇)应保护、保留自然湿地面貌,对已经被人工改造的湿地,应尽量退耕还湿,恢复为自然湿地,以此满足滞水、生物栖息等过程的需要;在洪水中风频区域(十年一遇)可保留农田,但应调整生产结构,种植耐淹、高杆作物;在洪水低风频区域(二十年一遇)应限制开发和建设规模,避免布置大中型项目。此外,在满足行洪安全的框架下,可考虑社会、文化审美需求,如建设湿地公园,开发利用湿地科普教育功能,开辟水上游览线路,结合水产养殖,开展自助捕鱼游憩活动。

3.3.2 鸟类生境适应性景观格局分析

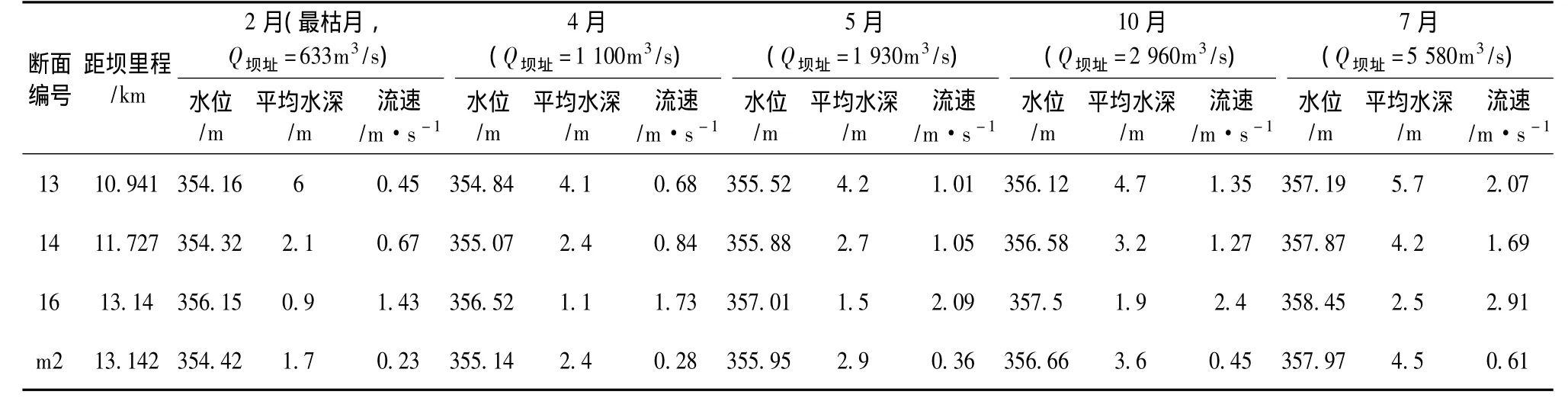

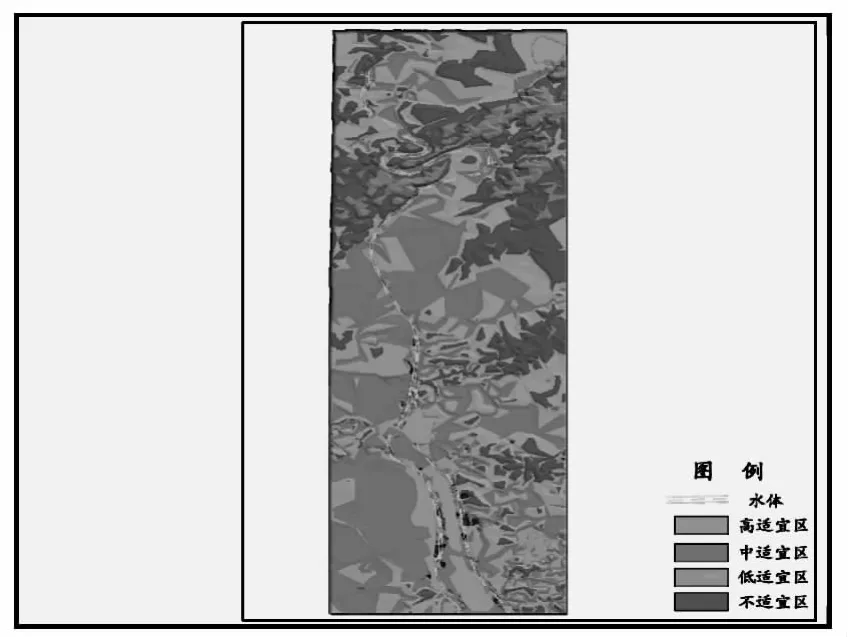

根据工程区陆生生态调查结果,区域湿地的变化将对涉禽类的觅食环境及栖息地产生较为明显的影响。本文对以黑颈鹤为代表的涉禽类进行栖息地适宜性分析。通过文献查阅,确定影响其栖息地适宜性的因素、分值及权重见表3。在GIS中对土地利用类型图、坡度图及居民点分布图三个图层进行叠加分析,可将区域以黑颈鹤为代表的涉禽类适宜生境划分为高、中、低水平。鸟类生境适应性生态格局分析见图2。

表3 以黑颈鹤为代表的涉禽类栖息生境适宜性分析

图2 工程区鸟类生境适应性景观格局分析

对于高适宜水平区(得分分值6~10分),建议尽量保护湿地自然状态,以地带性乡土植被为目标,从植物类型和丰富度等方面改善湿地景观功能,选择乡土湿生植物进行湿地生态恢复。从生物核心栖息地构建与外围的连接廊道,为动物迁徙提供连通性良好的栖息地和廊道;中等适宜水平区(得分分值3~6分),改善植被群落组分结构,在关键部位种植或恢复乡土湿地植被斑块,加宽景观元素间的连接廊道,人工建设避开生态敏感区。低适宜水平区(得分分值0~3分),调整土地利用格局,在关键部位引入或恢复乡土湿地植被斑块,建设防护林体系,构建生物廊道系统,人工建设避开生态敏感区。

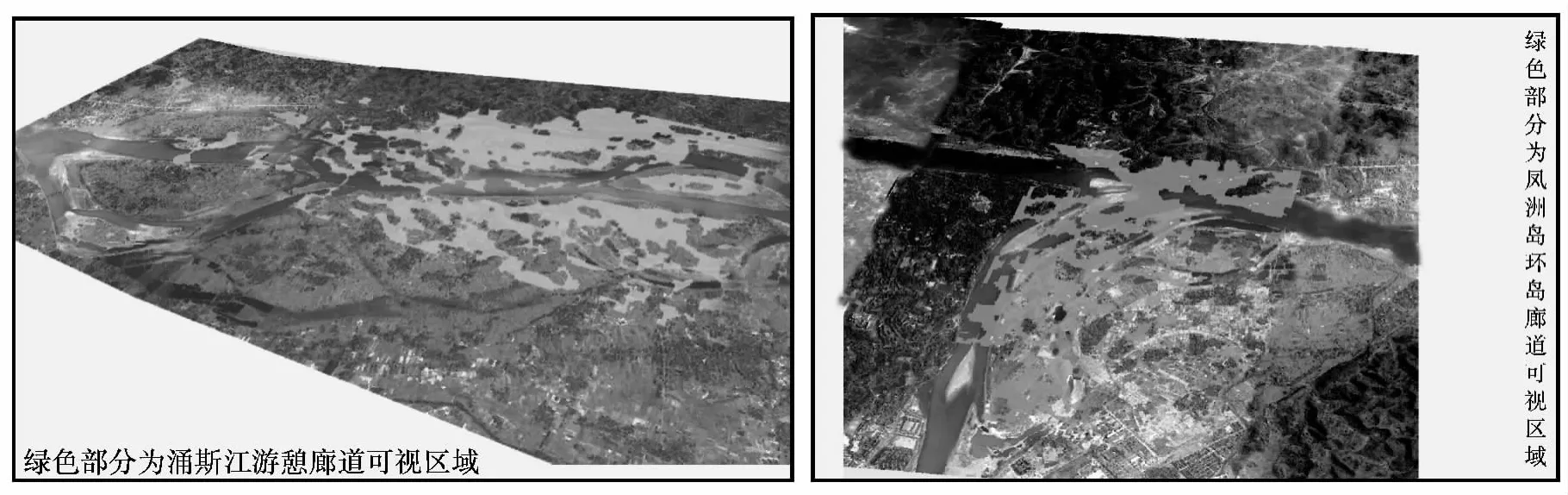

3.3.3 视觉景观格局分析

通过对场地现状踏勘分析,重点对四条廊道进行可视度分析:乌尤山环型廊道、涌斯江游憩廊道、岷江主航道廊道、凤洲岛环岛廊道。借助GIS视觉分析工具,将研究范围的敏感区分为三个等级:高敏感区、中敏感区、低敏感区(图3)。经过分析发现重点视觉敏感区域包括:

乌尤山环型廊道:视觉敏感区域包括凌云山、乌尤山;

涌斯江游憩廊道:由于地形较为平坦,主要的视觉敏感区域为沿岸居民社区;

岷江主航道廊道:主要的视觉敏感区域为航道两侧人口聚居片区;

凤洲岛环岛廊道:主要的视觉敏感区域为嘉州古城区、岷江三桥及其江心岛以及该地的某世界遗产景点;

图3 视觉景观格局分析

对于视觉高敏感区域应建立视觉通廊和视觉控制区,为湿地景观恢复视觉效果营造提供依据。

3.4 湿地生态恢复方案

基于区域景观生态格局分析,遵循各水平区域湿地恢复建设原则及内容,提出湿地生态恢复建设总体布局为:“一环一廊两岛两区九片”。

一环:凌云山与乌尤山之间的环型溢洪河道。由河网草本滩涂湿地、农田湿地、凌云山与乌尤山滨水林带组成,是连接凌云山、乌尤山与乌尤坝以及岷江的重要生态廊道。

一廊:指涌斯江生态走廊。涌斯江是岷江重要的支流,是岷江流域静缓流鱼类以及其他水生动物的重要栖息地,同时,也是沿岸居民社区与岷江水域连通的景观链,是区域中重要的水系廊道。

两岛:乌尤坝、凤洲岛。

两区:湿地区根据功能定位和周边环境的不同,分为两个主要功能区:上游湿地景观功能区:上至岷江三桥以上宋中坝江心岛,下至杜家场段;下游航道水景观区:包括修筑防洪堤的岷江航道以及电站坝区。

九片:湿地区内9个主要的人口聚居片区,建设用地集中区,包括7个主要河坝,即王坝子、青衣坝、黄天坝、汤家坝、楠木坝、马桑坝、天池坝,以及2个农村聚居点:乌木庄、胡家湾。

4 讨 论

(1)运用GIS进行受损湿地生态系统景观格局分析,可以将计算机技术与地理空间数据与属性数据有机结合起来,并借助于地理信息系统的建模分析功能,使生态恢复建设方案具有科学性和可操作性。特别是在ArcGIS软件的支持下以高分辨率的遥感影像和DEM为底图,模拟研究区的三维场景,为湿地景观格局分析提供了很大的方便。

(2)本研究采用景观安全格局途径,将格局的现状进行量化判读并结合工程影响进行趋势预测,根据生态修复的原则和方法最终确定出适合于研究区的宏观生态修复方案。研究初步尝试了借助GIS软件与地形、遥感影像等基础空间信息数据下的景观格局现状定量化判读,结果较为客观;由于技术有限,景观格局的定量化判读研究还有待进一步深入。希望本文能够对后期的深入研究起到抛砖引玉的作用。

5 结 语

经本研究实际验证,以遥感数据为基础,GIS为分析手段进行湿地景观格局分析具有可行性及科学性。基于GIS的湿地景观格局分析结果反应了受损湿地景观的现状特征及发展趋势,对制定科学合理的景观生态恢复方案具有很大的指导意义。在生态环境问题较为突出的今天,湿地的景观生态恢复已成为全球较为重视的问题,GIS在应用于湿地景观生态修复过程中,为其带来了不少的新思路和方法,具有较大的推广应用价值。

[1]Wheeler B D.Introduction:Restoration and wetlands[A].In:Wheeler B D,Shaw S C,Fo jt W J,et al eds.Restoration of Temperate Wetlands[C].Chichester:John Wiley & Sons L td,1995,11-18.

[2]徐艳艳,徐艳东.国内外湿地研究进展和展望[J].河北渔业,2008(1).

[3]崔保山,刘兴土.湿地恢复研究综述[J].地球科学进展,1999.

[4]Henry C P,Amoros C.Restoraton ecology of riverine wetlands(I):A scientific base[J].Environmental Management,1995,19(6):891-902.

[5]Henry C P,Amoros C,Giuliani Y.Restoration ecology ofriverine wetlands(II):An example in a former channel of the Rhone River[J].Environmental Management,1995,19(6):903 - 913.

[6]黄杏元,等.地理信息系统概论[M].高等教育出版社,1989.

[7]徐冠华.遥感与资源环境信息系统的应用与展望[J].环境遥感,1994,9(4):241 -247.

[8]边延辉,等.洪河湿地生态修复研究[D].吉林大学硕士学位论文,2006.

[9]刘晓嫣,李轶伦.湿地生态修复与景观规划研究——以上海青西湿地生态修复工程为例[J].中国园林,2010.

[10]邬秀杰,李辉.宋建湖湿地景观资源的评析与保护[J].资源与环境,2007(29):150.

[11]俞孔坚,李迪华,等.“反规划”途径[M].中国建筑工业出版社,2005(27).