农村混合原料沼气发酵新技术研究

邱建明,吕 兵

(重庆浩力环境影响评价有限公司,重庆 400015)

沼气发酵(Biogas ferment),是指各种有机物在厌氧条件下,经过多种沼气发酵微生物分解转化,最终生成沼气的过程[1-3]。把这一技术过程应用于广大农村,不仅能有效地处理和利用多种有机废弃物,保护生态环境,而且还能从中获取沼气、沼渣和沼液(简称“三沼”),若再通过综合利用,所获取的经济效益、生态效益和社会效益相当显著[3-5]。

我国农村的沼气资源相当丰富,广大农民主要采用混合原料(农作物秸秆、青杂草、人畜粪便、污泥、污水等)进行沼气发酵。但在自然温度条件下,采用混合原料发酵的池容产气率,料容产气率及原料产气率,仅能达到0.1~0.15 m3/(m3·d)、0.18 m3/(m3·d)和0.2 m3/(kg·TS)左右[5]。由于产气率偏低,在一定程度上影响了沼气建设的发展速度和综合效益的发挥。据了解,上述这种情况在我国广大农村普遍存在[3]。究其原因,一是普遍采用比重比水小的混合原料;二是投料盲目,一般不进行科学配料,更谈不上粪草比、碳氮比、接种物的量化和原料预处理等,致使沼气池内浮渣结壳严重,料液分布不匀,既不能按照工艺设计的基质浓度进行发酵,也不能充分保证全部入池原料应有的滞留时间;三是目前推广的中国水压式沼气池型结构“先天不足”,仅有一层顶盖,缺乏压料设施,原料自然上浮结壳严重。而沼气池中的产甲烷菌主要分布在中下部,与上部的浮渣原料接触面减小,大量纤维素物质难以彻底分解,因而产气系数小,干物质残留量大;四是随着沼气发酵时间的延长,发酵原料中氮元素大量消耗,导致沼气池内发酵原料的C/N比失调,影响了发酵的正常进行[4,6]。具体如何解决上述问题,目前的相关研究报道甚为缺乏。为了进一步提高农村沼气发酵的技术水平和效益,我们开展了“农村混合原料沼气发酵新技术研究”[6-8]。

1 材料与方法

1.1 供试材料

1.1.1 发酵装置

采用5 000mL小口玻璃瓶为发酵瓶,每个发酵瓶用Ф6 mm橡胶软管与一套配有计气尺的贮气金属活动浮罩相连接[6],如图1。

图1 沼气发酵装置示意图

1.1.2 药品用具

33%KOH溶液、10%HCl溶液、10%NaOH溶液、饱和食盐水、蒸馏水、广泛p H试纸(上海试剂三厂)、最高最低温度计(上海医用仪表厂)、1mL医用注射器、酒精灯、玻璃棒、沼气气样采集瓶、石蜡。

1.1.3 接种物(菌种)

选用沼气池底部污泥为接种物(即混合菌种)。

1.1.4 发酵原料种类及配比

采用鲜猪粪、牛粪、人粪,青杂草为发酵原料,总固体质量浓度比(TS%)为6%,C/N质量比为25∶1,粪草质量比为2∶1,装料容积80%,即料液量为4 000 mL,详见表1。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计

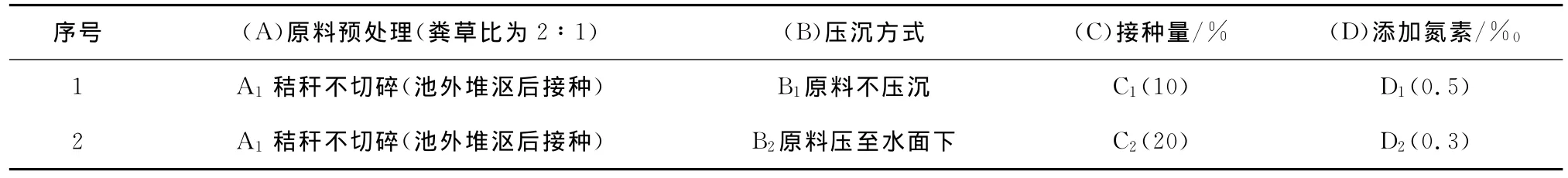

针对目前农村在沼气发酵技术上存在的问题,选用L9(34)正交设计法[9],开展了对沼气发酵具有重要影响的原料预处理、浮渣压沉、碳氮比(C/N)、接种物(混合菌种)[8]4个因子的综合效应研究。试验设计见表2。

表1 原料配比及相关参数

表2 L9(34)正交试验设计

续表2

1.2.2 试验步骤

按照表1及表2设计,首先进行备料;然后对发酵原料中的稻草、青杂草进行切碎、接种、堆沤等预处理。稻草、青杂草采用不切碎、切碎为10cm、切碎为15~20 cm 3种处理;接种堆沤要求将秸秆软化、体积缩小、呈浅黄色时装料;紧接着对发酵瓶中的原料进行不同的压沉处理;最后分别补足水份至4 000mL,调节p H值至中性后封瓶启动。

1.2.3 测试项目与方法

(1)发酵料液p H值:盒式酸度计或p H试纸法,每半月测定1次;

(2)发酵温度:最高最低温度计测定,并同时测定室内温度,从中获取料液发酵温度参照值;

(3)原料利用率:按沼气发酵常规烘干法测定原料总固体质量浓度(TS%)及原料利用率[10];

(4)沼气日产量:采用与发酵装置相匹配的金属活动浮罩计量尺测定,每天1次;

(5)气质分析:采用色谱法(重庆环境科学研究院)和KOH溶液吸收法测定[11];

(6)结果分析:采用DPS3.01专业版新复极差法进行正交试验方差分析。

2 结果与分析

2.1 本试验采用的沼气发酵温度为常温(自然温度)发酵

本试验共90 d。采用常温(自然温度)发酵,发酵温度随气温的变化而变化的测定结果是:在试验期间的最高气温为36.50℃,日均最高气温为28.17℃;最低气温为21.1℃,日均最低气温为24.84℃。试验期间的日均气温为26.51℃,这与目前农村沼气发酵温度变化趋势一致。

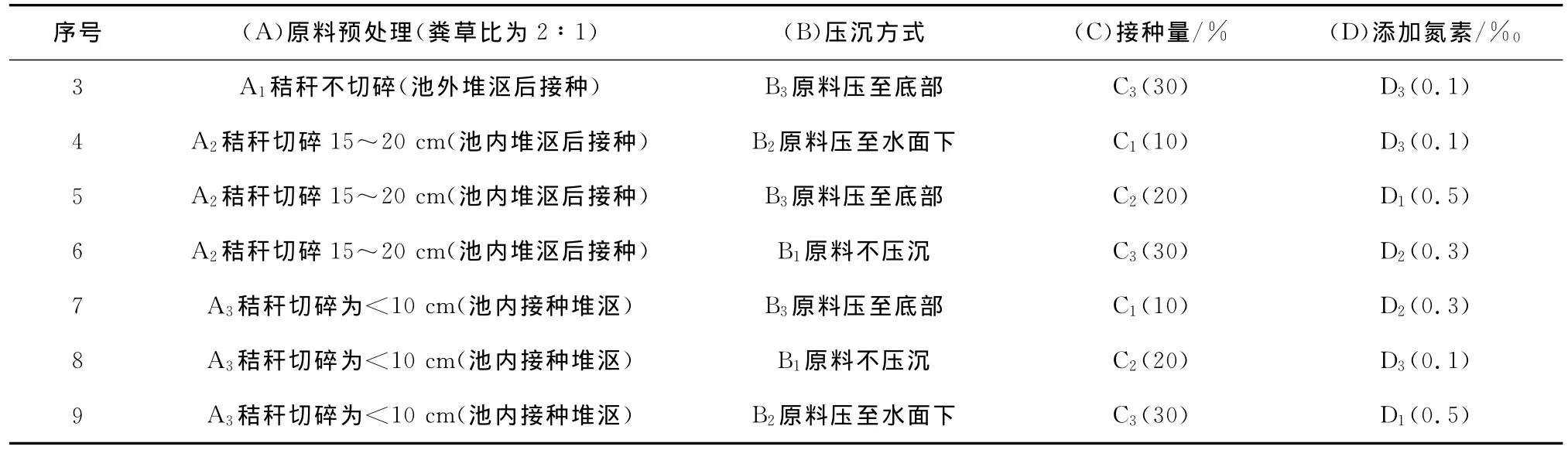

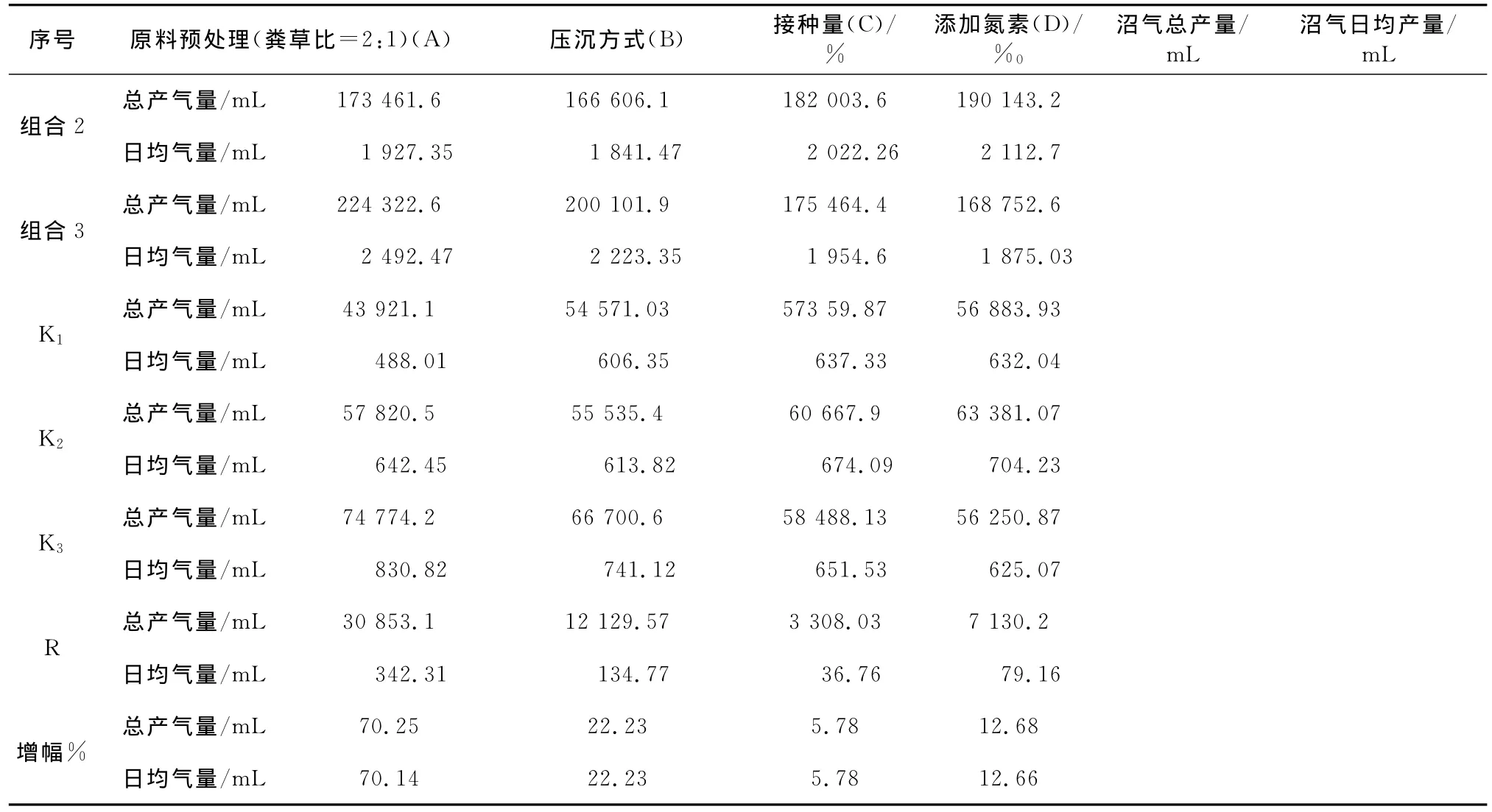

2.2 本试验获取的最佳组合对混合原料沼气发酵的效果

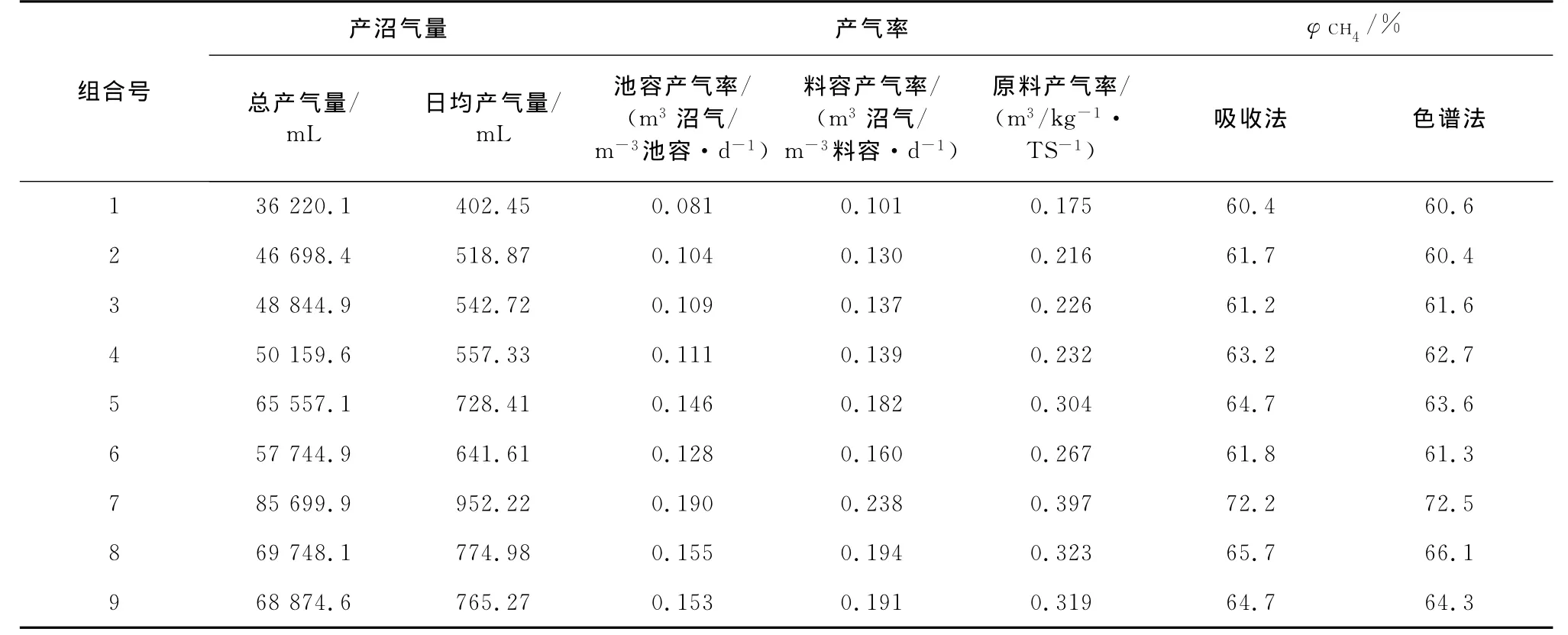

在发酵温度、原料总量、原料配比、料液p H值等都相同的条件下,各处理的原料利用率、产气率、产沼气量及甲烷含量见表3、表4、表5。

表3 L9(34)正交试验设计及结果计算

续表3

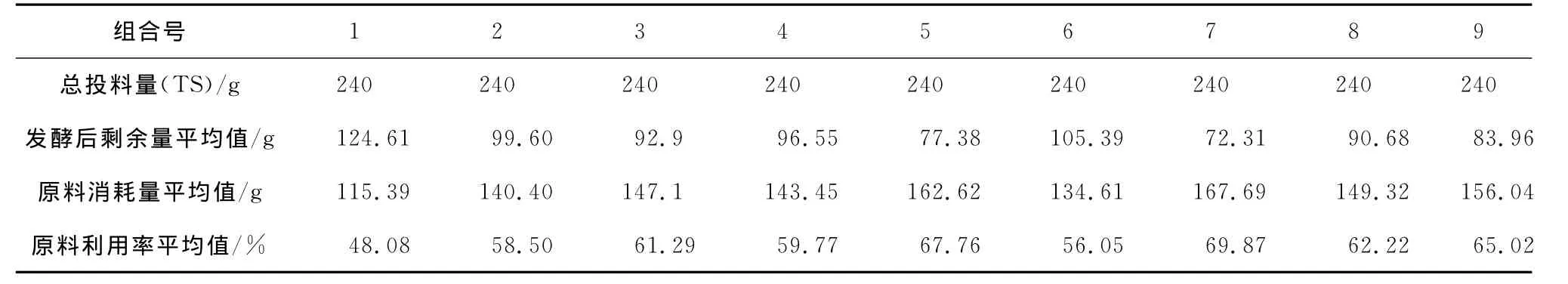

表4 各处理发酵后的原料剩余量及原料利用率

表5 各处理产气量、产气率及甲烷含量

从以上各表、图的结果可以看出,各试验因子的主次关系如下:(A)秸秆切碎为<10 cm;(B)原料压至底部;(C)添加氮素0.03%;(D)接种量为20%,其关系为A>B>C>D。

2.2.1 采用混合原料沼气发酵最佳组合的原料利用率明显增加

发酵结束,采用沼气发酵常规烘干法测得混合原料发酵后的剩余量及原料利用率见表6。

表6 各处理原料利用率新复极差法分析结果

从表6可以看出:采用最佳的第7组合的原料利用率平均值达到69.87%,与其他8个组合的原料利用率平均值59.84%相比,提高了16.76%;总产气量平均值为85 699.9mL,与其他8个组合的总产气量的平均值55 480.96mL相比,提高了54.47%,差异达到极显著水平。

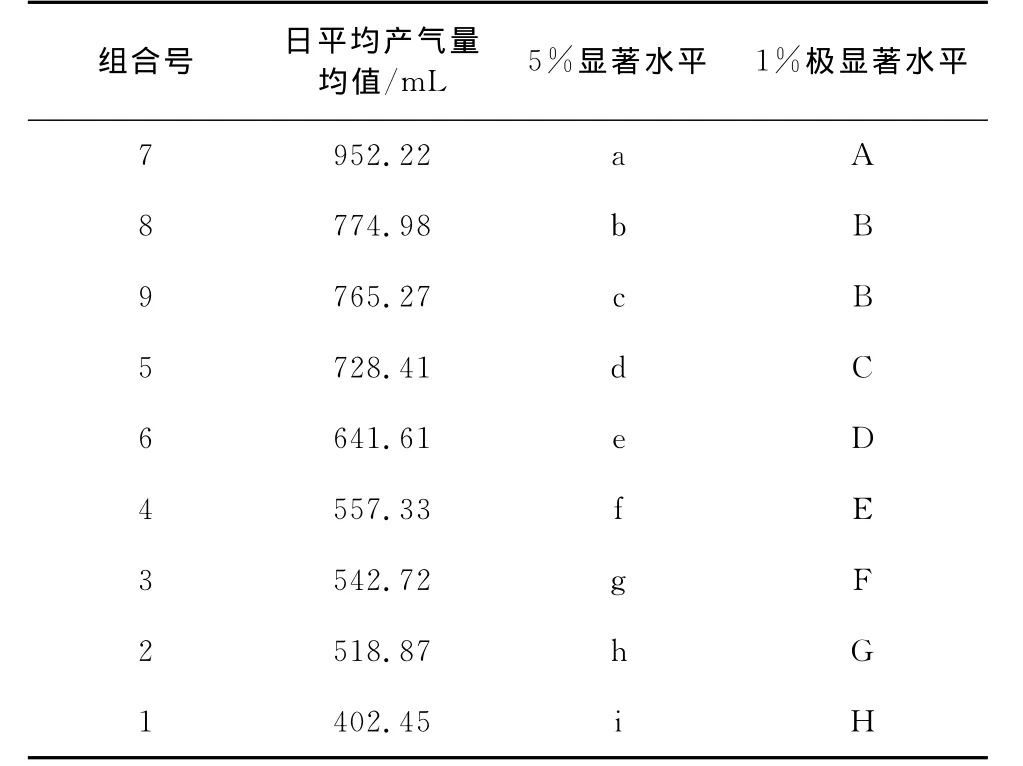

2.2.2 采用沼气发酵最佳组合的日平均产气量显著提高

各试验组合日平均产气量均值的方差分析见表7。

表7 各组合日平均产气量均值的新复极差法分析结果

从表7可以看出:采用最佳的第7实验组合的日均产气量平均值达到952.22mL与其他8个组合的日均产气量的平均值616.46mL相比提高了54.47%,差异达到极显著水平。

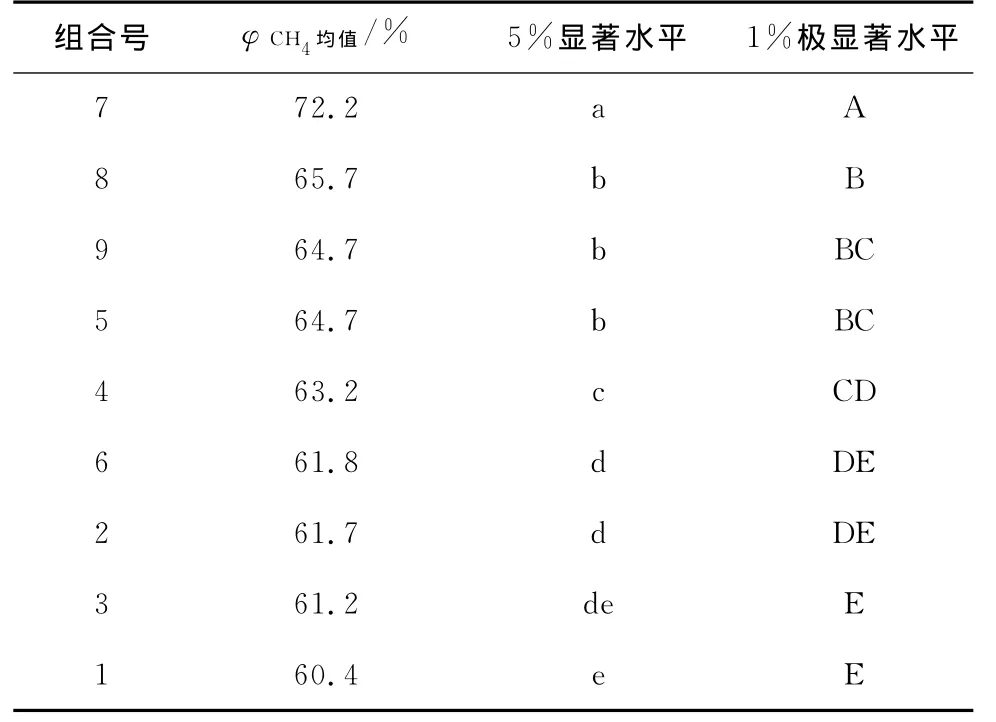

2.2.3 采用沼气发酵最佳组合的甲烷含量增加显著

各处理甲烷含量方差分析见表8。

表8 各处理甲烷含量新复极差法分析结果

从表8可以看出,第7实验组合的甲烷体积分数平均值为72.2%,与其他8个组合的甲烷体积分数的平均值63.28% 相比提高14.10%,差异达到极显著水平。这与重庆环境科学研究院气相色谱仪测得的甲烷含量结果基本一致。

3 讨论与结论

3.1 预处理对提高混合原料利用率、产沼气量及甲烷含量的方法及效果

现阶段在农村推广使用的水压式沼气池型无法消除原料上浮结壳的现象,即使采用近年来研究形成的沼气发酵工艺也没有从根本上解决这一难题。本试验获取的第7最佳效应组合是:将秸秆切碎为<10 cm、原料接种混合堆沤预处理比不进行预处理的效果好。原因是秸秆类原料通过预处理后,其蜡质层破损、纤维软化、体积缩小、比重加大、上浮结壳量减少、腐熟分解较充分。因此,原料利用率、沼气产量及甲烷含量相应提高。由此说明,发酵原料特别是秸秆类原料是否进行切碎、堆沤预处理,对混合原料的产气量具有很大的影响。若要解决农村混合原料沼气发酵浮渣结壳严重、原料利用率及产沼气量偏低等现实问题,在沼气池投料前对秸秆类原料进行必要的预处理,然后与畜禽粪便、接种混合、堆沤,是一项提高沼气产量及甲烷含量的有效技术措施[2,7,8,12]。

3.2 压沉处理对混合原料上浮结壳的控制方法及效果

现阶段在农村推广的水压式沼气池只有一层顶盖,缺乏压料设施,即使对秸秆类原料进行了预处理也无法避免浮渣结壳的产生,因而原料利用率及产沼气量偏低[1,6]。本试验第7组合将原料压沉至发酵瓶底部,料液分层现象不明显,液面无浮渣结壳产生,发酵启动速度比秸秆没有切碎的处理提前了2 d,其原料利用率、产沼气量比不采用压沉处理的其他8个组合都高。原因是产甲烷菌是一种严格厌氧菌,主要分布在沼气池的中下部,将原料压沉至发酵瓶底部,有效地增加了发酵原料与发酵瓶中下部产甲烷菌的接触面,既能有效地消除发酵原料上浮结壳的现象,又能提高原料的分解利用率和产气率。

3.3 添加氮素量对混合原料沼气发酵C/N比调控的方法及效果

据有关研究表明[7-8],沼气发酵原料的 C/N 应控制在(20~30):1的范围,但以25:1为宜。但是,无论C/N比控制在何种范围,随着发酵时间的增加,富含氮素的人畜粪便等发酵原料比富含碳素的秸秆类原料分解速度快,往往造成发酵料液的C/N比失调,碳素量相对较多,而氮素量相对较少,严重地影响了沼气发酵的正常进行。因此,适量添加氮素有利于调整发酵料液的C/N比,进而提高发酵原料的产沼气量。本试验采用0.01%、0.03%、0.05%3种添加氮素量的试验结果证明,添加氮素量为0.03%的第7试验组合,对提高混合原料利用率、产沼气量比其他8个试验组合的效果好。从成本上来看,按添加氮素量为0.03% 计算,每立方米料液仅需添加氮素0.3 kg。若以1个有效池容为10 m3的沼气池,料液量为85% (即8.5 m3)计,年产沼气400 m3计算,仅需添加氮素量2.55 kg,产气量即可提高12.67%,增加沼气量60.68 m3。按尿素现行价1.70元/kg计,其投入成本不足5元。而所增加的沼气量按单价0.8元/m3计,约增加48.5元左右。由此说明,仅采用添加氮素一项技术措施就能获取比较显著的经济效益。

3.4 接种量(厌氧活性污泥)对提高混合原料产气速度和产沼气量的效果

据相关研究报道[7],沼气发酵接种物应控制在10%~30% 范围。但在沼气建设过程中,有的地方特别在少数民族地区,建了沼气池的农民在投料时对接种物种类的选择及用量的重要性认识不足,有的很少添加甚至不添加接种物,难以保证沼气发酵的正常进行。因此,有必要对沼气发酵接种物进行量化研究。本试验结果是:沼气发酵接种物(厌氧活性污泥)相同而接种量不同,其原料利用率及产沼气量也不同。由此说明,适当的接种量对提高混合原料利用率及产沼气量具有一定作用,但其接种量并非越大越好,也不是越小越好。

3.5 本试验获取的最佳效应组合及技术思路

通过上述4个供试因子的综合效应研究,获取的最佳效应组合及其方差分析结果说明,采用L9(34)正交设计法,对影响沼气发酵的原料预处理、浮渣压沉、C/N比、接种量等4个因子,开展“农村混合原料沼气发酵新技术研究”的效果比较显著。其最佳效应组合及作用程度依次为:原料切碎<10 cm(池内接种堆沤)—原料压沉至底部—添加氮素0.03%—接种量20%。该组合的平均原料利用率、产沼气量、甲烷含量分别达到63.67%、85 699.90mL和67.53%,比其他8个组合(对照)的平均值分别提高18.7%、95.1%和10.50%。

笔者认为,这一研究结果的技术性和实用性都比较强,在生产上进行示范应用,对于改进农村沼气发酵技术特别是水压式沼气池型结构的发酵技术、提高沼气池综合效益具有重要的指导意义。就此提出的技术思路是:在研究沼气发酵技术的同时,应当对现阶段在农村推广的水压式沼气池型结构进行改进和完善,如增加压料和搅拌等设施,做到发酵装置(沼气池)与发酵工艺相配套,才能最大限度地发挥所建沼气池的综合效益。

[1]迪安·梅耿.生物能源系统报告——发展中国家的沼气[J].国外沼气资料,1993(6):14-25.

[2]Kerbf,Fannin.厌氧过程[J].国外沼气资料,1993(3):1-2.

[3]刘聿太.沼气发酵微生物及厌氧技术[M].北京:科学出版社,1990.

[4]钱泽澍,闵 航.沼气发酵微生物学[M].杭州:浙江科学技术出版社,1986.

[5]李泉临.我国人工沼气的发展历程与可持续性研究[J].中国沼气,2004,2:53-55.

[6]熊承永.我国沼气近期科研情况和发展趋势[J].中国沼气,1998,16(4):45-47.

[7]尚温久,焦锦平,侯红霞,等.沼气池发酵原料配比及快速启动技术探讨[J].中国沼气,2004,22(3):40-43.

[8]李兴杰.沼气发酵技术的研究[J].农业与技术,1998 (3):18-20.

[9]孙进杰,赵丽兰.沼气正常发酵的工艺条件[J].农村能源,2000,4:20-21.

[10]中国科学院数学研究所.正交试验法[M].北京:人民出版社,1975:18-19.

[11]中国科学院成都生物研究所.沼气发酵常规分析[M].北京:科技出版社,1975:18-19.

[12]崔建久.沼气成分简易测定法[J].中国沼气,1985(3):33-35.