氟比洛芬酯在妇科术后镇痛中的应用

北京市通州区妇幼保健院(101100)侯振环

术后疼痛是病人恐惧手术的主要原因之一。静脉自控镇痛是术后镇痛领域概念性的革新,自从应用于临床以来,积累了大量的临床经验。氟比洛芬酯是一种新型的NSAIDs药物,通过特殊的微球包裹技术,增加药物的靶向性,同时控制药物释放速度,延长镇痛效果。目前已经被广泛应用于术后镇痛。本研究拟将氟比洛芬酯应用于术后病人自控静脉镇痛,以观察其镇痛效果。

1 方法

1.1病人选择 本研究共纳入2013年5月~8月之间的60例拟在气管插管全身麻醉下接受妇科开腹手术的女性患者。本研究事先获得伦理委员会的批准。试验开始前与病人签署知情同意书。纳入标准为:American SAASA分级1~2级,年龄18~65岁,体重40~70kg。

排除标准:术前应用镇痛药物,妊娠,哺乳,药物滥用史,哮喘,消化道溃疡病史,NSAIDs过敏,严重肝肾功能障碍,使用诺氟沙星、伊诺沙星或者诺美沙星等喹诺酮类抗生素。

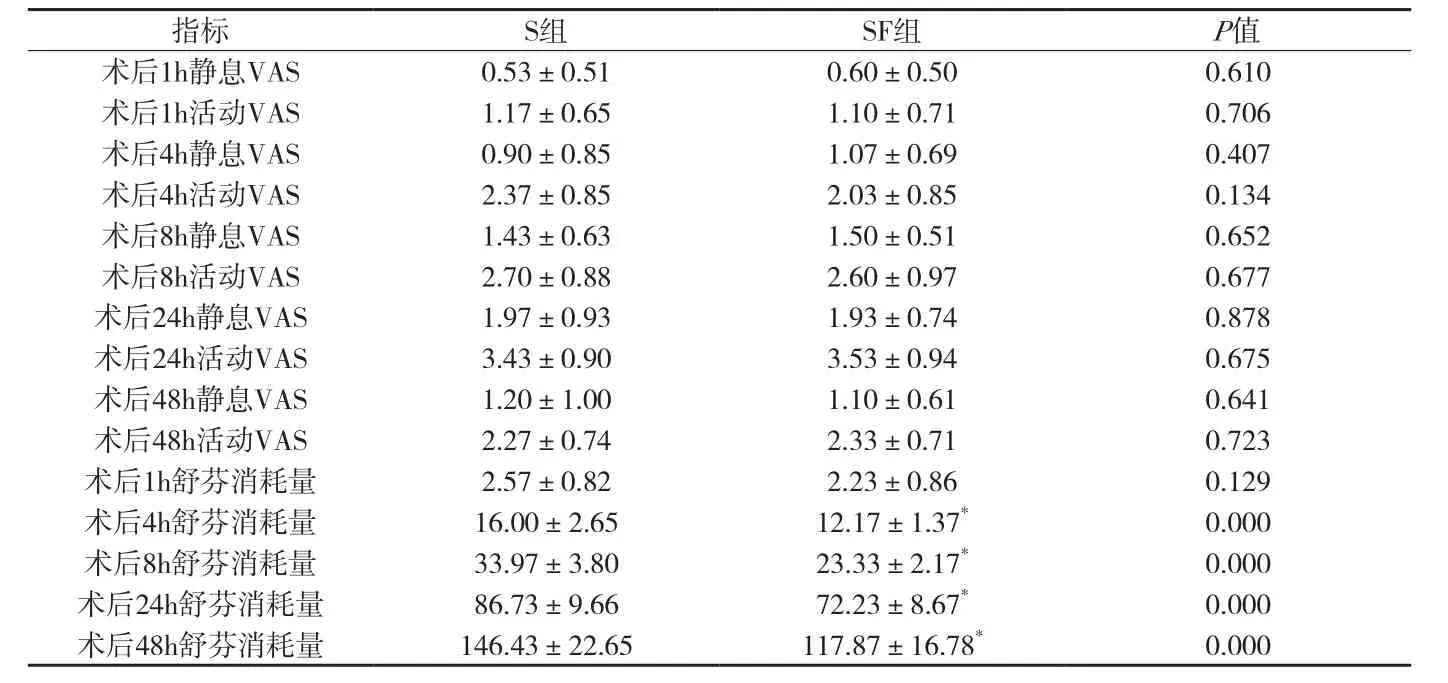

附表1 两组疼痛评分和舒芬消耗量

1.2麻醉方法 所有病例均采用静脉快速诱导气管内插管全身麻醉。病人入室后建立20G静脉通路,快速输注乳酸林格氏液500ml进行容量补充。监测无创血压(NBP)、心电图(ECG)、脉搏氧饱和度(SpO2)。经静脉给予咪达唑仑0.04mg/kg、芬太尼2μg/kg、昂丹司琼4mg、地塞米松5mg,随即开始为病人吸氧去氮,5min后开始应用GRASBY3500靶控注射泵靶控输注丙泊酚,初始靶浓度为6μg/ml,待病人意识消失后给予罗库溴铵0.6mg/kg,2min后进行气管插管。插管完成后听诊双侧呼吸音,确认导管位置合适后,固定导管并开始机械通气。麻醉维持采用100%的氧气,丙泊酚靶浓度为3.0~4.0μg/ml,根据需要间断追加芬太尼和罗库溴铵。术毕停止丙泊酚,连接镇痛泵,病人意识和呼吸恢复后送至恢复室,待病人完全清醒符合离恢复室标准后送返病房。

1.3镇痛方案及分组 根据随机表将60例患者随机分成两组,分别为舒芬太尼组(S组)30例(舒芬太尼200μg稀释至200ml,1μg/ml),舒芬太尼+氟比洛芬酯组(SF组)30例(舒芬太尼100μg+氟比洛芬酯200mg稀释至200ml)。两组镇痛泵设置相同,均为背景输注2ml/h,单次给药量2ml,锁定时间15min。

1.4观察指标 分别在术后1h、4h、8h、24h和48h随访患者,采用视觉模拟评分0~10(Visual Analog Scale,VAS)记录两组镇痛效果,累计镇痛药消耗量,不良反应(恶心、呕吐、嗜睡、呼吸抑制等)。

1.5统计方法 应用SPSS17.0进行统计分析。计量资料以平均值±标准差(±s)表示。组间比较采用两组独立样本t检验。计数资料的采用卡方检验。P<0.05为差异有统计学意义。

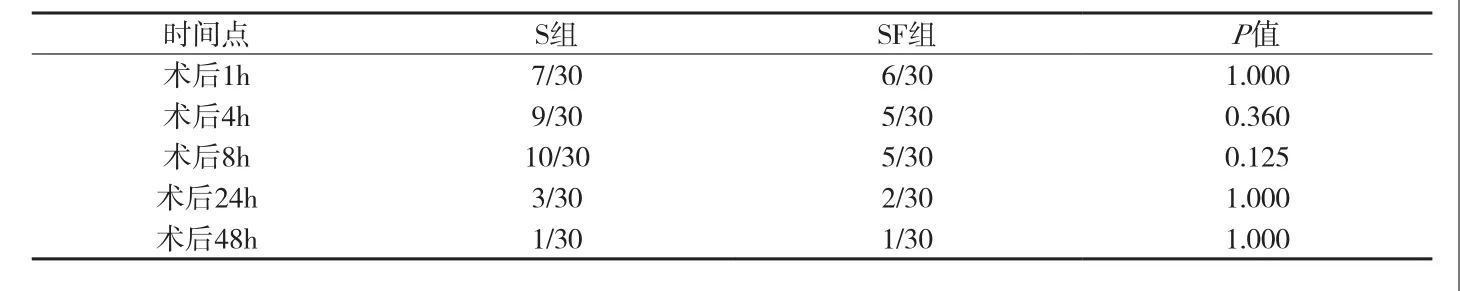

附表2 两组恶心呕吐发生率

2 结果

2.1一般情况 共60例患者入选并最终完成试验,分别为S组30例,SF组30例。两组患者平均年龄37.2±4.0岁,36.2±3.3岁(P=0.313);平均身高159.6±3.5cm,160.7±3.4cm(P=0.212);平均体重55.6±4.1kg,56.3±4.7kg(P=0.564),人口统计学方面差异均无统计学意义。

2.2疼痛评分 两组之间术后各个时间点的静息和活动VAS评分均没有显著差异。而SF组的舒芬消耗量则从术后4h开始明显少于S组(P<0.05)。两组疼痛评分和舒芬消耗量见附表1。

2.3副作用 两组均未发现嗜睡和呼吸抑制的病例。各个时间点两组恶心呕吐发生率没有统计学差异。数据见附表2。

3 讨论

氟比洛芬酯是一种非选择性的非甾体类抗炎药,能够抑制COX,减少前列腺素的生成,从而发挥其镇痛作用。Zhang等人[1]的试验结论说明在手术前给予可以减少术中阿片类药用量。Nakayama等人[2]术中给予开腹子宫切除的病人氟比洛芬酯1mg/kg可以降低术后疼痛评分。有的研究还表明氟比洛芬酯可以减轻术后恶心呕吐的发生率[3]。本研究将氟比洛芬酯加入镇痛泵中与阿片类药物同时输入,考察的是以单纯PCA的模式给予氟比洛芬酯对疼痛评分的影响。结果表明,镇痛泵中加入氟比洛芬酯可以使术后舒芬太尼的用量减少,而疼痛评分和副作用发生率并没有变化。

本研究纳入的是妇科开腹手术,从切口部位和创伤程度来看,术后疼痛应为中度。两组的静息和活动疼痛评分没有显著差异,可能与鼓励病人积极按压镇痛泵有关,病人对术后镇痛效果均很满意。在达到相同的镇痛效果时,笔者观察到镇痛泵中加入氟比洛芬酯的一组病人舒芬太尼消耗量是减少的,这与理论上是一致的。联合应用氟比洛芬酯和舒芬太尼,一方面可以减轻炎症反应[4],抑制前列腺素的生成[5],降低外周痛觉感受器对伤害性刺激的敏感性,同时还可以作用于中枢阿片受体,达到最佳的镇痛效果,并且能降低阿片类药物的副作用。

理论上减少阿片类药物的使用量会降低恶心呕吐等副作用的发生率,但本研究并未发现两组在副作用方面存在统计学差异,这可能与样本量小有关,因此尚需要更大样本量的临床观察。