40~49岁成年人运动中心血管风险预测研究The Exercise Cardiovascular Risk

苏 浩,谢敏豪,曹建民,王馨塘,严 翊,王 卉,林家仕,朱文斐,赵 岩,李松波,李婷婷,靳一哲

1 前言

美国2008年健身指南提出,运动期间出现心脏病与猝死虽然较为罕见[13],但不恰当的运动,例如,突然增加运动量和运动强度,容易造成心血管风险事件发生;即使平时经常参加运动的人在进行剧烈体力活动时发生心源性猝死、心肌梗死的机率也会大大增加[31]。因此,人们在进行运动前需要了解自身的心血管风险情况。但目前针对运动风险的研究主要集中在心血管风险发生因素纵向调查以及探讨单一风险指标变化与心血管风险发生率关系的探讨,运动中出现的心血管风险与各类型风险指标之间的关系没有很好地梳理,如何预测运动中心血管风险的报道也较少,缺乏针对运动中心血管风险预测的指标体系。

本研究采用递增负荷蹬骑功率自行车的运动形式对受试者进行运动刺激,受试者运动过程中进行动态心电图与血压监测,根据心电图ST段下压值和SBP下降值测试结果区分发生心血管风险与未发生心血管风险受试者;通过对受试者心电图ST段下压值和SBP下降值与安静时测试心血管风险相关指标(心率、血压、体力活动、心率变异性、脑电图、脉搏波传导速度、心肌酶、血脂、BMI)进行多元回归,分析不同指标与心血管风险的关系,采用逐步回归法构建中国成年人运动中心血管风险预测公式和预测指标体系。

2 研究对象

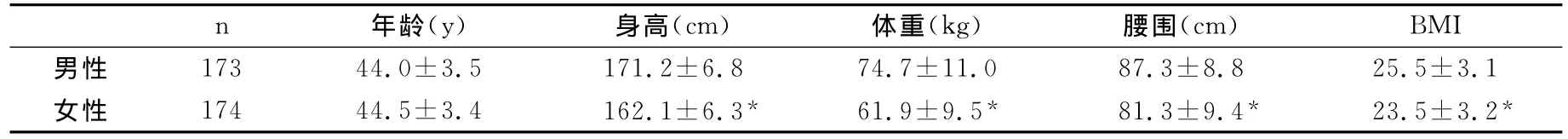

从事教师、公务员、服务行业的40~49岁受试者347人,其中,男性173人,女性174人。所有受试者无心血管病、糖尿病病史(表1)。

表1 本研究受试者基本情况一览表Table 1 Basic Condition of Subjects

3 研究方法

3.1 基础测试

受试者在安静空腹状态下测试BMI、血压、脉搏波传导速度(PWV)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-c)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-c)、乳酸脱氢酶(LDH)、乳酸脱氢酶同工酶1(LDH1)、肌酸激酶心型同工酶(CK-MB)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、脑电OP与心率变异性LF/HF。同时,还对受试者日常体力活动(PA)进行调查。上述指标均与心电图和血压异常为代表的心血管风险存在关联,在医学领域作为预测心血管风险的重要指标使用。

3.2 递增负荷运动试验

受试者采用Custo-Med EC 3000型功率自行车以60 rpm蹬骑进行递增负荷运动,运动负荷安排见表2。

表2 本研究递增负荷方案一览表Table 2 The Protocol of Graded Exercise

在测试过程中采用Custo-Med cardio100型12导心电图测试仪监测心电图以及心率变化,采用SunTec Tango+动态血压计每隔1min监测1次血压变化。

3.3 运动中心血管风险判断标准

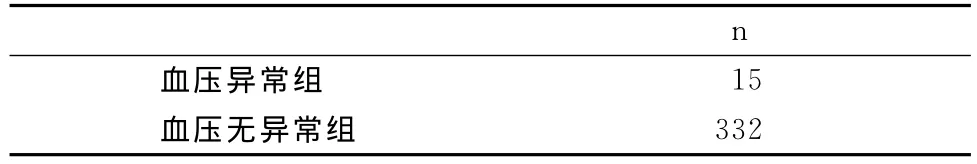

参照ACSM运动测试与运动处方指南(第8版)[7]的判断标准,如果受试者进行递增负荷运动中出现ST段下压≥0.1mv或运动负荷增加时血压SBP下降>10mmHg被判定为心电图异常或血压异常,将受试者纳入心血管风险人群。根据心电图异常与血压异常的判断标准,对受试者进行心电图异常与血压异常分组(表3、表4)。由于血压异常人数较少,因此,未按照性别进行划分。

表3 本研究受试者心电图异常分组情况一览表Table 3 Subjects of ECG Abnormalities Grouping

表4 本研究受试者血压异常分组情况一览表Table 4 Subjects o fBP Abnormalities Grouping

3.4 数据处理方法

根据心电图ST段下压值与血压SBP值将受试者分为异常组与无异常组,将各组安静状态下测试的心血管风险指标进行比较。数据采用SPSS 13.0统计软件进行处理,结果均表示为平均数±标准差形式。异常组与无异常组安静状态测试的各指标比较采用独立样本t检验。心电图ST段下压与血压SBP下降结果与所测试的各指标之间关联性采用多元回归分析法,并采用逐步回归法构建预测方程。显著性表示为P<0.05,非常显著性表示为P<0.01。

4 研究结果

4.1 男性运动中心电图异常风险预测体系的建立

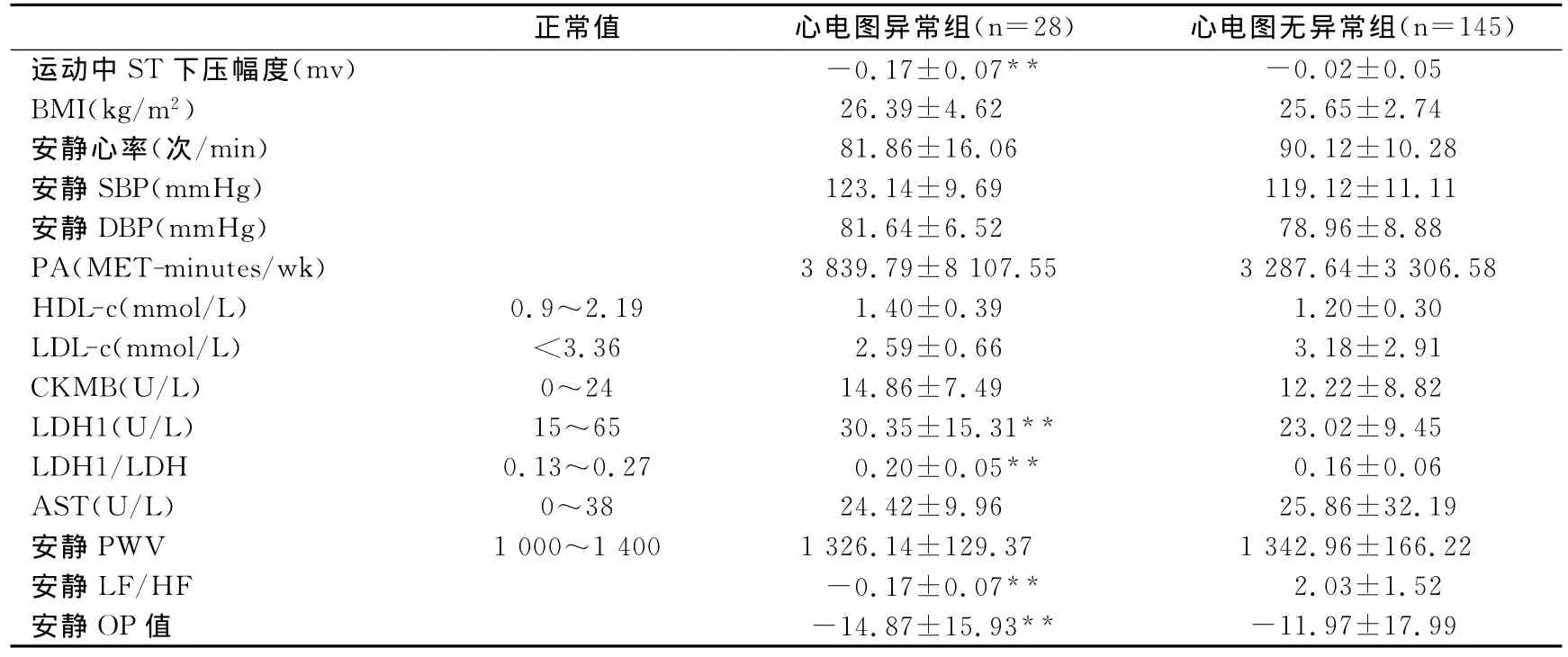

4.1.1 男性运动中心电图异常与无异常组ST段下压值及相关测试结果比较

表5显示,173名男性受试者在进行递增负荷实验中,28人出现心电图ST段下压≥0.1mv的异常现象,145人未出现异常。因此,本研究将男性受试者划分为心电图异常组和心电图无异常组。心电图异常组男性运动中ST段下压幅度非常显著低于心电图无异常组(-0.17vs-0.02,P<0.01),这一结果表明,心电图异常组男性已经有一定的心肌缺血情况发生,出现了心血管风险。

将两组人群运动前安静状态下测试的指标进行比较发现,心电图异常组男性在安静状态下心肌酶LDH1、LDH1/LDH均显著高于心电图无异常组(P<0.05)。心电图异常组LF/HF以及脑电指标OP也与心电图无异常组存在非常显著性差异(P<0.01)。本研究表明,运动中出现心电图异常的男性LF/HF出现<1的情况,且显著低于运动中心电图无异常男性,表明心电图异常男性安静时出现了迷走神经功能增强的情况,且LF/HF下降,则心血管风险增加[17]。其余指标心电图异常与无异常组没有显著性差异。

表5 本研究男性运动中心电图异常与无异常组各指标测试结果比较一览表Table 5 The Comparison of Values of Indicators of Abnormal ECG Male with Normal ECG Male during Graded Exercise

4.1.2 男性运动中无心电图异常组ST段下压值与测试指标的关系

对心电图异常与无异常男性心电图ST段下压值与安静时各测试指标之间的关联性进行了分析,并构建预测方程,通过安静状态下各指标变化对运动中男性心电图异常与无异常进行预测。

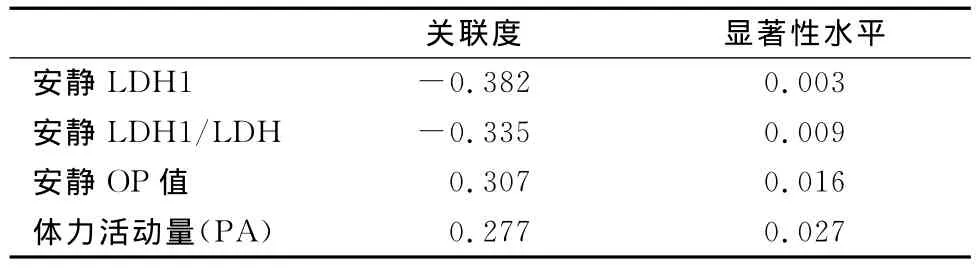

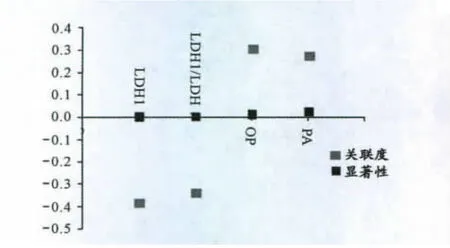

通过对安静时相关测试指标采用多元回归分析法进行逐步回归分析表明,运动中心电图无异常男性ST段下压值与安静时LDH1、LDH1/LDH,安静OP值和PA关系最为密切(表6、图1)。

4.1.3 男性运动中无心电图异常预测公式的构建

利用男性运动中ST段下压未出现异常结果与安静时测试指标通过逐步回归的方法进行分析,选择其中关系最为密切的安静时LDH1以及LDH1/LDH,OP值和PA建立了预测方程,方程如下:

Y=0.022-0.001X1-0.147X2+0X3+4.53×10-6X4;方程 R=0.496,R2=0.246。

Y代表ST段下压幅度,X1代表安静LDH1值,X2代表安静LDH1/LDH,X3代表安静OP值,X4代表体力活动量。

表6 本研究运动中心电图无异常男性ST段下压值与测试指标的关联度一览表Table 6 The Association of Values of ST Segment under Pressure and Indicators Tested in Quiet for ECG Normal Male during Graded Exercise

图1 本研究运动中心电图无异常男性ST段下压值与测试指标关联度散点图Figure 1.The Association of Values of ST Segment under Pressure and Indicators Tested in Quiet for ECG Normal Male during Graded Exercise

方程建立后通过进行回代实验,所预测的运动中男性无心电图异常人群的ST段下压幅度范围为-0.07~0.08 mv,处于正常的变化范围内。将预测值与实际测量值进行比较,推测值与实际测量值之间的相关性为0.471(P=0.000)。

上述结果表明,利用安静时LDH1以及LDH1/LDH,OP值和PA建立的预测方程可以对运动中心电图无异常男性ST段下压情况进行提前预测。

4.1.4 男性运动中心电图异常组ST段下压值与测试指标的关系

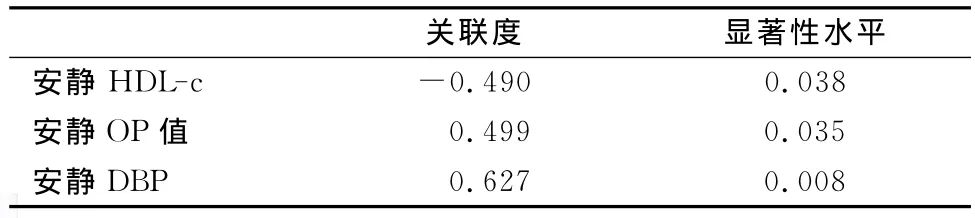

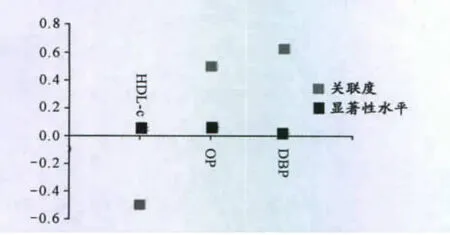

通过对安静时相关测试指标采用多元回归分析法进行逐步回归分析表明,男性运动中心电图异常组ST段下压值与安静时HDL-c,OP值以及DBP存在较为紧密的联系(P<0.05,表7、图2)。

4.1.5 男性运动中心电图异常预测公式的构建

心脏事件是运动导致的主要风险[13],因此,运动中心脏异常的预测尤为重要。通过对男性运动中心电图异常组ST段下压值与相关安静测试指标进行的逐步回归分析,选择其中关系最为密切的安静时 HDL-c,OP值以及DBP建立了预测方程,方程如下:

Y代表ST段下压幅度,X1代表安静DBP值,X2代表安静HDL-c,X3代表安静OP值。

表7 本研究运动中心电图异常男性ST段下压值与测试指标的关联度一览表Table 7 The Association of Values of ST Segment under Pressure and Indicators Tested in Quiet for ECG Abnormal Male during Graded Exercise

图2 本研究运动中心电图异常男性ST段下压值与测试指标关联度散点图Figure 2.The Association of Values of ST Segment under Pressure and Indicators Tested in Quiet for ECG Abnormal Male during Graded Exercise

方程建立后通过进行回代实验,所预测的运动中男性心电图异常组ST段下压幅度范围为-0.24~-0.11mv,预测值完全处于下压幅度≥0.1mv这种异常状态下。将预测值与实际测量值进行比较,推测值与实际测量值之间的相关性为0.643(P=0.045)。

将男性运动中心电图无异常组安静时HDL-c,OP值以及DBP带入公式进行推算,结果为-0.10~0.14mv,这表明该公式预测值与运动中心电图无异常男性ST段下压值之间完全没有关联。该方程可以区分运动中心电图异常与无异常男性ST下压幅度,能够较为准确地预测男性运动中心电图异常。

4.2 女性运动中心电图异常风险预测体系的建立

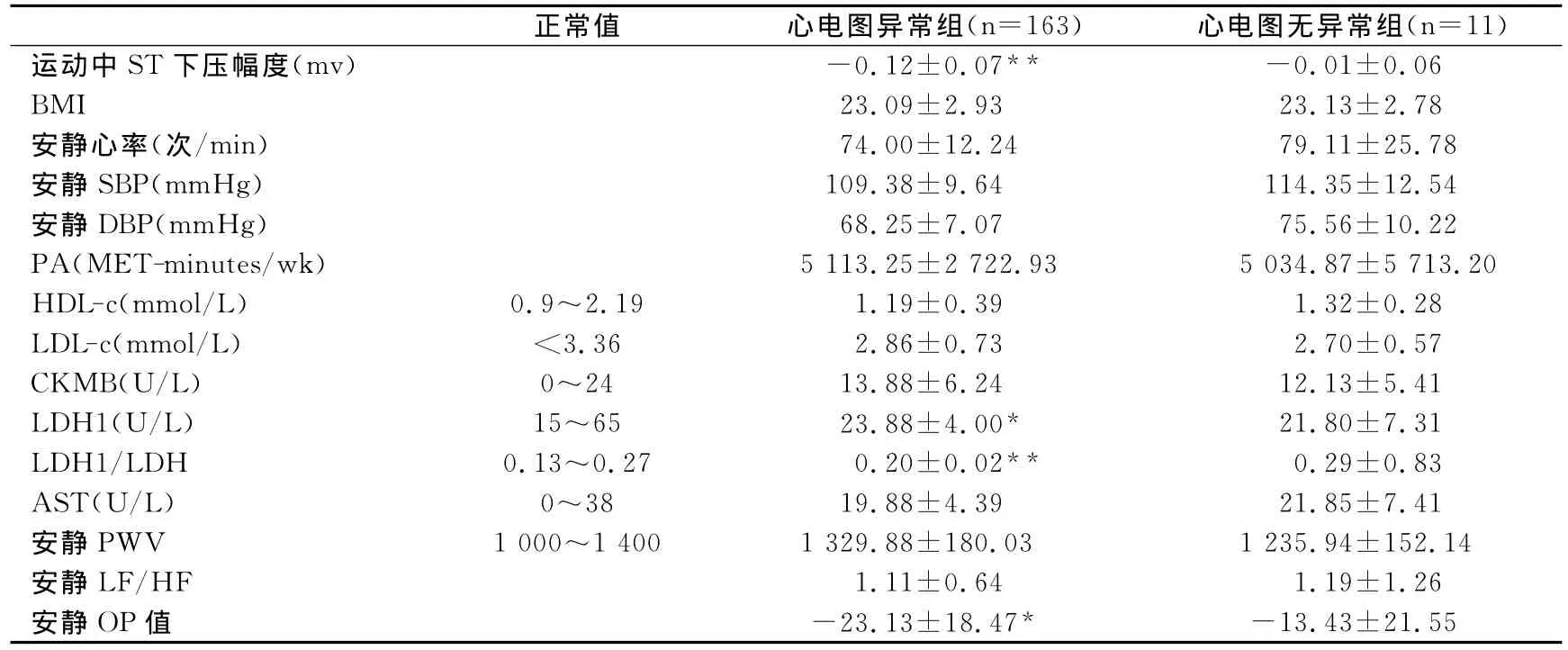

表8显示,174名女性受试者中有11人在运动过程中因ST段下压≥0.1mv被判定为心电图异常,当即终止其继续运动;163名受试者未出现ST段下压≥0.1mv,即为心电图无异常。心电图异常组女性运动中ST段下压幅度非常显著低于心电图无异常组(-0.12vs-0.01,P<0.01),这一结果表明,心电图异常组女性已经有一定的心肌缺血情况发生,出现了心血管风险。

将两组人群运动前安静状态下测试指标进行比较发现,心电图异常女性LDH1显著高于心电图无异常女性(P<0.05),心电图异常女性LDH1/LDH非常显著性低于心电图无异常女性(P<0.01),心电图异常女性OP值显著低于心电图无异常女性(P<0.05),心电图异常与无异常组女性其余指标之间没有明显差异。

表8 本研究女性运动中心电图异常与无异常组各指标测试结果比较一览表Table 8 The Comparison of Values of Indicators of Abnormal ECG Female with Normal ECG Female during Graded Exercise

4.2.1 女性运动中无心电图异常组ST段下压值与测试指标的关系

对心电图异常与无异常女性ST段下压值与安静时各测试指标之间的关联性进行了分析,并构建预测方程,通过安静状态下各指标变化对运动女性心电图异常与无异常进行预测。

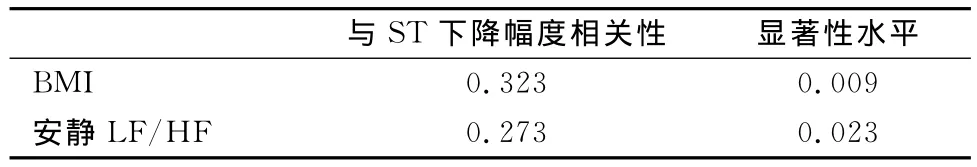

通过对安静时相关测试指标采用多元回归分析法进行逐步回归分析表明,女性运动中心电图无异常组ST段下压值与BMI、安静时LF/HF存在较为紧密的联系(P<0.05,表9、图3)。

表9 本研究运动中心电图无异常女性ST段下压值与测试指标的关联度一览表Table 9 The Association of Values of ST Segment under Pressure and Indicators Tested in Quiet for ECG Normal Female during Graded Exercise

女性BMI指标对于心血管风险的预测较男性灵敏[7]。因此,BMI与ST段下压值存在较高的关联度。

LF/HF是判断心脏自主神经兴奋性的无创指标[28]。LF代表交感神经兴奋性,HF代表迷走神经兴奋性。二者比值为1时表明心脏交感与迷走神经兴奋性处于平衡状态,比值出现增大或减少说明交感或迷走一方的兴奋性增强。LF/HF可以较好地预测心脏血管狭窄程度[20]、心肌梗死发生率[23]、心脏性猝死等风险,与心血管风险关系密切。

图3 本研究运动中心电图无异常女性ST段下压值与测试指标关联度散点图Figure 3.The Association of Values of ST Segment under Pressure and Indicators Tested in Quiet for ECG Normal Female during Graded Exercise

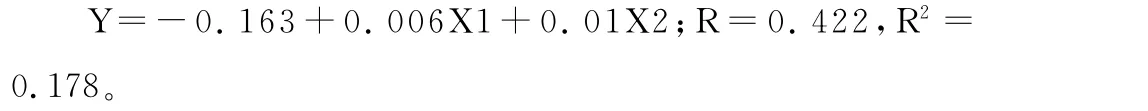

4.2.2 女性运动中无心电图异常预测公式的构建

利用与女性运动中ST段下压未出现异常结果与安静时测试指标通过逐步回归的方法进行分析,选择关系最为密切的BMI、安静时LF/HF建立预测方程,方程如下:

Y代表ST段下压幅度,X1代表BMI值,X2代表安静LF/HF值。

方程建立后通过进行回代实验,所预测的运动中女性心电图异常组ST段下压幅度范围为-0.07~0.04mv,处于正常的变化范围内。将预测值与实际测量值进行比较,预测值与实际测量值之间的相关性为0.478(P=0.000)。

4.2.3 女性运动中心电图异常组ST段下压值与测试指标的关系

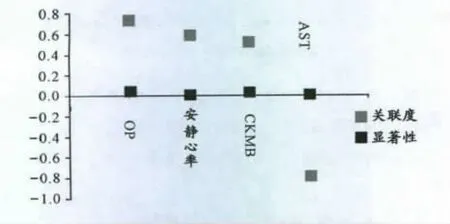

与心电图异常女性ST段下压值密切相关的安静测试指标见表10和图4,通过对安静时相关测试指标采用多元回归分析法进行逐步回归分析表明,女性运动中心电图异常组ST段下压值与安静心率、OP值、CKMB以及AST存在较为紧密的联系(P<0.05)。

CKMB以及AST均为心肌酶系指标,心肌酶系指标可以很好地反映受试者心肌受损情况[2],OP值与女性运动中心电图异常组ST段下压值存在显著关联表明大脑疲劳程度指标可以作为预测运动中心电图异常组ST段下压值异常的重要参数。

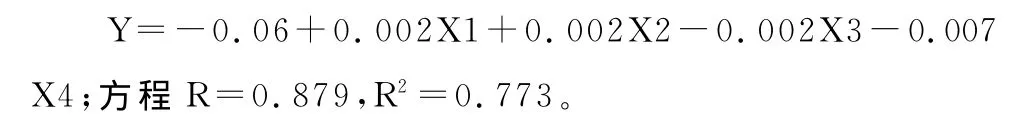

4.2.4 女性运动中心电图异常预测公式的构建

通过对女性运动中心电图异常组ST段下压值与相关安静测试指标进行的逐步回归分析,选择关系最密切的安静心率、OP值、CKMB以及AST建立预测方程,方程如下:

Y代表ST段下压幅度,X1代表安静OP值,X2代表安静心率,X3代表安静CKMB值,X4代表安静AST值。

表10 本研究运动中心电图异常女性ST段下压值与测试指标的关联度一览表Table 10 The Association of Values of ST Segment under Pressure and Indicators Tested in Quiet for ECG Abnormal Female during Graded Exercise

图4 本研究运动中心电图异常女性ST段下压值与测试指标关联度散点图Figure 4.The Association of Values of ST Segment under Pressure and Indicators Tested in Quiet for ECG Abnormal Female during Graded Exercise

异常人群ST段下降范围推测值:-0.29~-0.07 mv;无心电图异常女性ST段下降范围:-0.07~0.12 mv。推测值与真实值相关性为0.743,P=0.035。

方程建立后通过进行回代实验,所预测的运动中女性心电图异常组ST段下压幅度范围为-0.29~-0.07mv,预测值基本处于下压幅度≥0.1mv这种异常状态下。将预测值与实际测量值进行比较,推测值与实际测量值之间的相关性为0.743(P=0.035)。

将女性运动中心电图无异常组安静心率、OP、CKMB以及AST数值带入公式进行推算,结果为-0.07~-0.09 mv。这表明,该公式预测的ST段下压值与女性运动中心电图无异常组ST段下压值之间完全没有关联,该方程可以区分女性运动中心电图异常组与无异常组的ST段下压幅度,能够较为准确地预测女性运动中的心电图异常。

4.3 运动中血压异常风险预测体系的建立

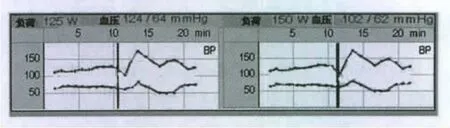

运动中的血压异常,即在运动负荷递增过程中收缩压下降>10mmHg的情况。图5显示,受试者的运动负荷由125W递增至150W时,收缩压出现22mmHg的下降,根据ACSM运动测试与运动处方指南(第8版)的判断标准判定为血压异常。

图5 本研究运动中血压异常趋势示意图Figure 5.Abnormal Blood Pressure Trend during Graded Exercise

运动负荷递增过程中出现收缩压下降超过10mmHg是血管性心脏病、严重心律不齐和心肌病的独立风险因素[7]。因此,对于运动中出现的运动负荷递增过程中收缩压下降超过10mmHg的情况进行预测可以较好地预防运动中心血管风险的发生。本研究所构建的血压异常预测体系,即针对图5所显示的异常进行预测。

4.3.1 运动中血压异常与无异常组SBP下降值及相关测试结果比较

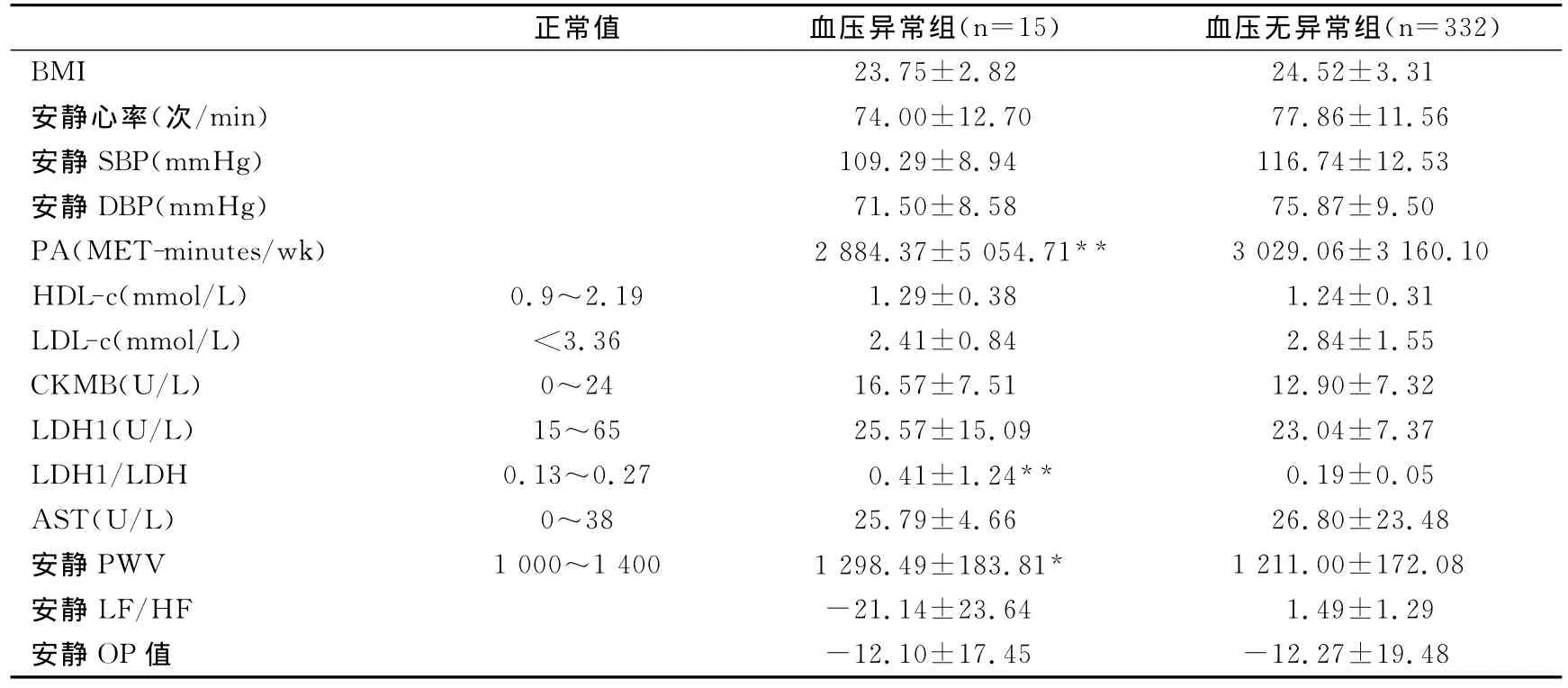

表11显示,由于按照性别进行划分出现血压异常人数低于数据分析的最低人数,因此,本研究将运动中出现血压异常的男性与女性人数进行合并。347名男性与女性受试者进行递增负荷实验过程中,15人出现运动负荷增加时血压SBP下降>10mmHg,332人未出现异常。本研究将受试者划分为血压异常组和血压无异常组。

将两组人群运动前安静状态下测试指标进行比较发现,运动中血压异常组受试者体力活动量非常显著低于血压无异常组,这表明体力活动的增加对于改善运动中的血压变化存在一定的积极作用。血压异常组受试者安静状态下心肌酶指标均较血压无异常组受试者出现升高的趋势,仅AST没有明显变化,其中,LDH1/LDH出现非常显著性升高(P<0.01),结合LDH1也出现升高的趋势表明,血压异常组受试者在安静状态下心肌的状态较血压无异常组差,存在心肌受损的可能性。运动中血压异常组受试者PWV显著高于运动中血压无异常组(P<0.05)。

表11 本研究运动中血压异常与无异常组各指标测试结果比较一览表Table 11 The Comparison of Values of Indicators of Abnormal BP Human with Normal BP Human during Graded Exercise

为更好地梳理血压异常与无异常组安静状态下测试的心血管风险相关指标与运动中SBP下降值之间的关系,采用多元回归分析法对两组人群SBP下降值与安静时各测试指标之间的关联性进行分析并构建预测方程,通过安静状态下各指标变化对运动中血压异常进行预测。

4.3.2 运动中血压异常组收缩压下降值与测试指标的关系

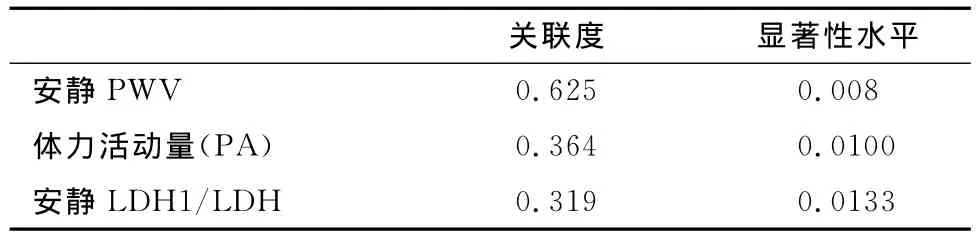

通过对安静时相关测试指标采用多元回归分析法进行逐步回归分析表明,运动中血压异常组递增运动负荷中收缩压下降值与安静PWV、LDH1比值和体力活动量存在较为紧密的联系(P<0.05,表12、图6)。

表12 本研究运动中血压异常组收缩压下降值与测试指标的关联度一览表Table 12 The Association of Values of SBP Declining and Indicators Tested in Quiet for BP Abnormal Humans during Graded Exercise

PWV用于评价血管硬化程度,反映血管弹性。血管硬化加剧与动脉血管弹性变化以及局部动脉管腔狭窄,从而造成因局部反射失衡出现的血管阻力失衡。从而沿动脉改变收缩压和舒张压变化幅度[13,21],使得其作为预测运动中出现血压异常的重要指标。因此,PWV也与血压异常关系也最为密切。

体力活动作为影响人体健康的一项重要因素也与运动中血压异常风险存在显著关联[18]。体力活动减少从而使得血压升高会导致动脉血管无弹性的胶原纤维增加,弹性纤维减少,从而降低血管内侧壁弹性。

图6 本研究运动中血压异常组收缩压下降值与测试指标关联度散点图Figure 6.The Association of Values of SBP Declining and Indicators Tested in Quiet for BP Abnormal Humans during Graded Exercise

安静时LDH1/LDH值与血压异常关系密切。由于LDH1/LDH可以较好地反映心肌受损情况[22],因此,其与血压异常关系密切表明运动中血压异常同心脏风险存在联系。

4.3.3 运动中血压异常预测公式的构建

通过对运动中血压异常组SBP下降值与相关安静测试指标进行的逐步回归分析,选择关系最密切的安静PWV、LDH1比值以及体力活动建立预测方程,方程如下:

其中,Y为运动负荷递增中出现的SBP下降幅度,X1为安静PWV值,X2为PA,X3为安静LDH1/LDH比值。

方程建立后通过进行回代实验,所预测的运动中血压异常组SBP下降幅度为≥10mmHg。预测值完全处于血压异常状态下。将预测值与实际测量值进行比较,推测值与实际测量值之间的相关性为0.853(P=0.000)。

5 分析与讨论

5.1 男性运动中无心电图异常组ST段下压值与各指标关联度及回归公式建立分析

经过逐步回归分析,男性运动中心电图无异常组ST段下压值与安静LDH1、LDH1/LDH、OP值和PA存在显著关联,并建立了预测公式。

分析其中的原因可能是:OP是Omega Wave系统监测的一种脑电波,用于评价大脑的工作状态和疲劳程度。OP作为一个反映机体在应激时的功能状态、平衡、储备等能力的综合指数[18],在正常情况下OP值应≥0,表明大脑状态良好,没有发生疲劳;当OP值下降,出现OP值<0的情况时,表明人的大脑处于疲劳状态。大脑作为中枢神经的重要组成部分,其功能变化必然会影响人体其他器官的神经调节,而神经调节异常也是导致器官机能异常的重要诱因,这表明大脑疲劳存在导致心脏功能异常的可能性。因此,OP值作为预测男性运动中心电图无异常预测的一项重要参数。

LF/HF是反映心脏交感与副交感神经功能是否平衡的重要指标。LF/HF可以在心脏无症状的情况下提前反映心脏风险[32]。本研究中心电图异常组男性LF/HF显著低于心电图无异常组,表明心电图异常男性交感神经活动显著低于心电图无异常男性。但经过逐步回归分析,LF/HF与心电图无异常男性ST段下压值没有显著关联,可能是LF/HF对于心电图无异常男性影响不大。

心电图出现异常时研究对象出现心肌酶升高的比例较未出现心电图异常人群比例增高。进一步分析表明,当心脏出现缺氧而造成心肌受损的情况下,心肌酶数值也出现升高的迹象[9]。大量的实验已经证实,心肌酶可以反映受试者心肌受损情况[2],而心肌受损是导致运动中心电图异常和心血管风险出现的结构基础。因此,心肌酶的变化与心电图相结合可以很好地预测受试者心肌缺血的发生以及评价心肌梗死的发生[20,23]。

本研究中心电图异常与无异常男性相比,安静时心肌酶出现了显著升高的情况,这表明,安静状态下的心肌酶可以很好地反映受试者心肌受损情况,因此,心肌酶的改变可以作为预测男性运动中心电图无异常的参数之一。

体力活动PA作为运动中心电图异常预测的重要相关指标,心血管病的启动因子动脉粥样硬化是一种慢性炎症反应[2],研究[15]还发现,体力活动后与体力活动前相比,单核细胞生成的动脉粥样硬化因子下降了58.3%(P<0.001),而动脉保护因子增加了35.9%(P<0.001)。体力活动不足使得动脉粥样硬化标志物水平显著提高,增加了人们发生动脉粥样硬化的风险,进而增加了人们发生其他心血管病的风险。因此,有力地证明了体力活动可以通过调节与动脉粥样硬化形成的相关因子影响动脉粥样硬化的发生,进而降低人们发生心血管病的风险。除此以外,PA影响心血管健康的一项重要原因是心血管健康与心肺耐力关系密切,心肺耐力下降则心血管风险加剧,而体力活动的减少恰恰降低了心肺活动,容易造成心肺耐力下降,心血管风险增加,因此,PA是影响心血管风险的重要指标[24]。虽然PA在两组人群之间没有出现显著性差异,但其与心电图变化仍然存在密切关联,因此,PA成为预测男性运动中心电图无异常的参数之一。

综上所述,心肌酶、脑电OP值以及PA与男性运动中心电图无异常关系密切,因此,上述参数构成的预测公式可以较好地预测男性运动中心电图无异常的情况。

5.2 男性运动中心电图异常组ST段下压值与各指标相关性结果及回归公式建立分析

表5和表7显示,男性运动中心电图无异常组与心电图异常组相比在心肌酶指标、脑电OP指标以及心率变异性LF/HF指标中存在显著性差异。

经过逐步回归分析,男性运动中心电图异常组ST段下压值与安静HDL-c、OP值和DBP存在显著关联,并尝试建立了预测公式。分析其中的原因可能是:

本研究的结果表明,运动中心电图异常男性HDL-c水平与无异常男性相比,虽然没有明显差异,但研究已经证实,较高的心血管风险与较低的HDL-c水平存在显著关联[10,29]。HDL-c抗动脉粥样硬化作用的一个重要机制,就是它介导了胆固醇的逆转运[5]。HDL-c与总胆固醇和LDL-c相比,更能预测心血管病的死亡率[21,22]。心血管异常与HDL-c水平的改变存在很大关联,且ST段下压值存在负相关关系[5,21]。针对不同性别的研究中发现,男性HDL-c水平是预测男性心血管病风险的有效指标[6]。较低的HDL-c是心血管风险的重要影响因素[12]。

经过对安静状态下各指标进行多元回归分析,结果证实HDL-c与运动中心电图异常男性ST段下压值存在显著关联,虽然HDL-c在两组人群之间没有出现显著性差异,但其作为预测运动中心电图异常男性ST段下压值的重要参数之一。分析原因,可能是因为HDL-c为代表的血脂情况是预测心血管疾病风险以及心血管病治疗效果的一项标准,与心血管风险关系密切。血脂异常特别是HDL-c的减少会造成血管内壁LDL-c积累,从而增加动脉粥样硬化的风险,进而引发心血管病[26]。因此,HDL-c作为一项心血管风险的敏感预测指标进入本研究的预测体系中。

在对心电图异常男性ST段下压值与各测试指标进行多元回归分析后,脑电OP值也同样与心电图异常男性ST段下压值存在显著关联。这一结果进一步证实,无论心电图异常,还是无异常的男性,大脑疲劳程度对其心脏神经调节产生了重要影响,大脑疲劳程度加深会造成运动中心电图异常的发生,是预测运动中心电图异常与否的重要参数之一。

在本研究结果中也发现,安静时的DBP也与运动中心电图异常存在显著关联,分析原因可能是高血压与心血管风险密切相关[27,30],因为血压升高会导致动脉血管无弹性的胶原纤维增加,弹性纤维减少,从而降低血管内侧壁弹性[11],一项针对大血管弹性研究的结果也表明,随着年龄增加,血管老化会造成血管硬度增加,反映在指标上,即是血压升高,特别是舒张压上升迅速造成的高血压情况,这会造成严重的心血管事件[24]。因此,上述结果均表明,安静时DBP与心血管风险关系密切,本研究结果中安静DBP与运动中心电图异常存在显著相关也表明,安静时血压异常可以作为预测男性运动中心电图异常的参考指标,这与前人的研究存在高度一致性。

综上所述,上述安静时测试的指标与男性运动中心电图异常存在显著关联,因此,上述参数构成的预测公式可以较好地预测男性运动中心电图异常的情况。

5.3 女性运动中无心电图异常组ST段下压值与各指标相关性结果及回归公式建立分析

表8和表9显示,女性运动中心电图无异常组与心电图异常组相比,在心肌酶指标以及OP值存在显著性差异。

经过逐步回归分析,女性运动中心电图无异常组ST段下压值与安静LF/HF以及BMI存在显著关联,并建立预测公式。分析其中的原因可能是:

BMI增高是导致心血管风险的重要诱因。同时,女性BMI指标对于心血管风险的预测较男性灵敏[11]。因此,BMI成为女性心电图无异常预测的重要参数之一。

LF/HF的变化反映了自主神经系统中交感神经与副交感神经组成的改变[33]。LF/HF成为预测女性运动中心电图无异常的重要参考指标。

由于上述指标与女性运动中心电图无异常组ST段下压值存在显著关联,因此,上述参数构成的预测公式可以较好地预测女性运动中心电图无异常的情况。

5.4 女性运动中心电图异常组ST段下压值与各指标相关性结果及回归公式建立分析

表8和表10显示,女性运动中心电图无异常组与心电图异常组相比在心肌酶指标以及OP值存在显著性差异。

经过逐步回归分析,女性运动中心电图异常组ST段下压值与安静OP值、心率、CKMB以及AST存在显著关联,并尝试建立了预测公式。分析其中的原因可能是:

安静OP值也与女性运动中ST段下压异常关系密切,运动中心电图异常女性,其安静状态下脑电OP值显著低于运动中心电图无异常女性,充分说明,大脑疲劳程度加剧会影响心脏神经调节,造成心电图异常导致潜在的心血管风险。这一结果再次证明OP值与心电图变化关系十分密切,因此,将其作为女性心电图异常预测公式的重要参数之一。

安静时CKMB及AST均为心肌酶系指标,可以很好地反映受试者心肌受损情况,心肌受损情况的发生是导致运动中心电图异常和心血管风险出现的结构基础。此外,研究也表明,心肌酶升高与心肌损伤存在关联,其中,CKMB是心肌损伤的标志性指标[9]。因此,将心肌酶作为女性运动中心电图异常预测的重要参数之一。

安静心率作为基础评价指标与女性运动中心电图异常存在关联,表明简易指标也可以很好地用于评价运动中心血管风险。

PA在心电图异常女性与心电图无异常女性之间存在显著性差异,PA水平提高对于改善健康非常重要,但回归分析结果表明,女性PA与心电图异常没有存在关联,因此,没有纳入女性运动中心电图异常预测的体系。

上述指标与女性运动中心电图异常组ST段下压值存在显著关联,因此,上述参数构成的预测公式可以较好地预测女性运动中心电图异常的情况。

5.5 运动中血压异常组SBP下降值与各指标相关性结果与回归公式建立分析

表11和表12显示,运动中血压无异常组与血压异常组相比,在心肌酶指标以及PWV存在显著性差异。

经过逐步回归分析,运动中血压异常组SBP下降值与安静PWV、安静LDH1/LDH比值以及PA存在显著关联,并建立预测公式。分析其中的原因可能是:

PWV值越高,表明血管壁越硬。血管硬化加剧与动脉血管弹性变化以及局部动脉管腔狭窄,造成因局部反射失衡出现血管阻力失衡,从而沿动脉改变收缩压和舒张压变化幅度[8,19]。因此,将安静状态下PWV作为预测运动中出现血压异常的重要参数之一。

通过增加体力活动可以改善健康[34],体力活动减少会导致动脉血管无弹性的胶原纤维增加,弹性纤维减少,从而降低血管内侧壁弹性[15],使得血压升高。通过增加体力活动可以较好地改善血管壁弹性,从而降低血管壁硬度,达到降低血压的目的。体力活动的变化是导致血压改变的重要影响因素,因此,将体力活动作为预测运动中血压异常的重要参数之一。

大量的实验已经证实,心肌酶可以反映受试者心肌受损情况[2],而心肌受损是导致运动中心电图异常和心血管风险出现的结构基础。血压异常是心血管风险的重要因素之一,安静状态下心肌酶指标出现升高可以反映受试者心肌受损情况,而这一变化可能与血压异常有关。因此,将安静状态下LDH1/LDH值作为预测运动中心血管风险的重要参数之一。

上述指标与运动中血压异常组SBP下降值存在显著关联,因此,上述参数构成的预测公式可以较好地预测运动中血压异常的情况。

综上所述,通过分析运动中心电图与血压异常同安静时脑电、心率变异性、脉搏波传导速度、体力活动及心肌酶指标的关系初步建立运动中心电图与血压异常的预测公式。

6 结论

1.40~49岁男性与女性进行运动中容易出现两类风险,即心肌缺血和在运动负荷增加时出现血压下降。

2.通过运动激发的40~49岁男、女性心肌缺血与血压异常下降可通过安静时生理、生化指标测试进行预测。

[1]陈辉,刘长东,张瑞颖.309例慢性心力衰竭患者的心率变异性分析[J].中国实用药学,2009,4(11):99-100.

[2]丁双双,宋成.高敏C反应蛋白联合血脂检测对冠心病的预测价值[J].临床输血与检验,2008,10(1):51-53.

[3]马康华.冠状动脉病变支数和程度对冠心病患者心率变异性的影响[J].重庆医学,2005,34(5):715-716.

[4]桑叶,寇艳,张杨,等.冠心病患者心率变异性分析[J].检验医学与临床,2009,6(8):579-581.

[5]汤勇,黄进,陆治平,等.冠心病患者高密度脂蛋白胆固醇状况分析[J].实用全科医学,2006,4(4):386-387.

[6]汪俊军,陈大宁,张凌,等.冠心病患者低密度脂蛋白亚组分颗粒大小的分析[J].中国动脉硬化杂志,2000,8(2):124-126.

[7]AASHISH C,WALTER R,et al.ACSM’S guidelines for exercise testing and prescription eight edition[M].Washington DC:Am College Sport Med,2009.

[8]ALLISON M A,HIATT W R,HIRSH A T,et al.Ankle-brachial index Is associated with increased cardiovascular disease morbidity and lower quality of life[J].J Am Coll Cardiol,2008,51(13):1292-1298.

[9]AGRAWAL J,SHAH GS,POUDEL P,et al.Electrocardiographic and enzymatic correlations with outcome in neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy[J].Ital J Pediatr,2012,38:33.

[10]CEA-CALVO L,LOZANO J V,FERNANDEZ-PEREZ C,et al.Prevalence of low HDL cholesterol,and relationship between serum HDL and cardiovascular disease in elderly Spanish population:the PREV-ICTUS study[J].Int J Clin Pract,2009,63(1):71-81.

[11]CUI Y,BLUMENTHAL R S,FLAWS J A,et al.Non-High-Density lipoprotein cholesterol level as a predictor of cardiovascular disease mortality[J].Arch Intern Med,2001,161(11):1413-1419.

[12]CABRERA M A,DE ANDRADE S M,MESAS A E.A prospective study of risk factors for cardiovascular events among the elderly[J].Clin Interv Aging,2012,7:463-468.

[13]DAVID M B,JENNIFER B,DAVID R B,et al.2008physical activity guidelines for Americans[M].U.S.Department of Health and Human Services,Washington DC:2008.

[14]FORD E S,KOHL H W 3rd,MOKDAD A H,et al.Sedentary behavior,physical activity,and the metabolic syndrome among U S adults[J].Obes Res,2005,13(3):608-614.

[15]GKALIAGKOUSI E,DOUMA S.The pathogenesis of arterial stiffness and its prognostic value in essential hypertension and cardiovascular diseases[J].Hippokratia,2009,13(2):70-75.

[16]HAMDY O,LEDBURY S,MULLOOLY C,et al.Lifestyle modification improves endothelial function in obese subjects with the insulin resistance syndrome[J].Diabetes Care,2003,26(7):2119-2125.

[17]HAYANO J,KIYONO K,STRUZIKZR,et al.Increased nongaussianity of heart rate variability predicts cardiac mortality after an acute myocardial infarction[J].Front Physiol,2011,2:65.

[18]LIU J,HONG Y,D’AGOSTINO RB SR,Wu Z,et al.Predictive value for the Chinese population of the framingham CHD risk assessment tool compared with the Chinese multi-provincial cohort study[J].JAMA,2004,291(21):2591-2599.

[19]LONDON G M,PANNIER B.Arterial functions:how to interpret the complex physiology[J].Nephrol Dial Transplant,2010,25(12):3815-3823.

[20]MANSON J E,HU F B,RICH-EDWARDS J W,et al.A prospective study of walking as compared with vigorous exercise in the prevention of coronary heart disease in women[J].N Engl J Med,1999,341(9):650-658.

[21]NODA H,ISO H,TOYOSHIMA H,et al.Walking and sports participation and mortality from coronary heart disease and stroke[J].J Am Coll Cardiol,2005,46(9):1761-1767.

[22]MORA S,LEE I M,BURING J E,et al.Association of physical activity and body mass index with novel and traditional cardiovascular biomarkers in women[J].JAMA,2006,295(12):1412-1419.

[23]MYERS J,PRAKASH M,FRORLICHER V,et al.Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing[J].N Engl J Med,2002,346(11):793-801.

[24]NJENIFFR B ,DAVID R B,et al.2008Physical activity guidelines for Americans[M].Washington DC:U S Dept Health Human Services,2008.

[25]RODRIGUES A N,COELHO L C,GONCALVES W L,et al.Stiffness of the large arteries in individuals with and without Down syndrome[J].Vasc Health Risk Manag,2011,(7):375-381.

[26]RODRIGUES A N,ABREU G R,RESENDE R S,et al.Cardiovascular risk factor investigation:apediatric issue[J].Int J Gen Med,2013,(6):57-66.

[27]SCHWINGSHACKLL,HOFFMANN G.Monounsaturated fatty acids and risk of cardiovascular disease:synopsis of the evidence available from systematic reviews and meta-analyses[J].Nutrients,2012,4(12):1989-2007.

[28]STAESSEN J A,THIJS L,FAGARD R,et al.Predicting cardiovascular risk using conventional vs ambulatory blood pressure in older patients with systolic hypertension[J].Syst Hyper Eur Trial Investigators,JAMA,1999,282(6):539-546.

[29]TANASESCU M,LEITZMANN M F,RIMM E B,et al.Exercise type and intensity in relation to coronary heart disease in men[J].JAMA,2002,288(16):1994-2000.

[30]UPMEIER E,LAVONIUS S,LEHTONEN A,et al.Serum lipids and their association with mortality in the elderly:aprospective cohort study[J].Aging Clin Exp Res,2009,21(6):424-430.

[31]WHITMER R A,SIDENY S,SELBY J,et al.Midlife cardiovascular risk factors and risk of dementia in late life[J].Neur,2005,64(2):277-281.

[32]WILLIAM L H,MIRIAM E N,et al.Physical activity guidelines advisory committee report,2008[M].Washington DC:U S Dept Health Human Services,2008.

[33]YADAV R K,GUPTA R,DEEPAK K K.A pilot study on short term heart rate variability and its correlation with disease activity in Indian patients with rheumatoid arthritis[J].Ind J Med Res,2012,136(4):593-598.

[34]ZHANG T Y,WANG L,XU J J.The effects of thoracic sympathotomy on heart rate variability in patients with palmar hyperhidrosis[J].Yonsei Med J,2012,53(6):1081-1084.

[35]ZOU Y,ZHANG M,MADDOCK J E.Assessing physical activity and related correlates among adults in hawai’i[J].Hawaii J Med Public Health,2012,71(11):310-318.