工作压力学习效应研究述评与三元互惠模型构建

赵 欣,刘 倩,于玲玲

(西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049)

一、引 言

传统压力研究认为工作压力是因员工感知到组织和工作要求超过其自身能力或资源,或因员工与组织、工作不匹配而产生的,它会导致员工心理、生理、行为等方面的负面反应,有损组织绩效和员工健康。这一平衡型、匹配型压力观仅关注压力的消极面,缺少时间维度的分析,过分强调组织环境的决定作用。Karasek等(1990)的动态工作压力模型则首次关注压力的学习效应,强调压力的积极面、时间变化以及员工能动性,认为工作压力可以促进员工学习,而学习反过来又可缓解压力。本文围绕Karasek动态模型,回顾有关工作压力学习效应的研究文献,梳理理论脉络、分析实证结果、整合已有研究,并尝试构建新的理论模型。

二、工作压力学习效应的理论发展

有关工作压力学习效应的理论研究历经三个重要阶段:Karasek(1979)首次将积极效应引入工作压力研究;Karasek及其同事(1990)首次引入时间维度的分析,指出压力与学习可良性循环;后续,Urisin等(2004)的持续认知观点、Taris等(2003)的积极塑造者假说都为工作压力下员工的主动学习提供了强有力的解释。

(一)Karasek(1979)的工作要求—控制模型:强调工作压力的积极面

Karasek(1979)的工作要求—控制(job demand-control,JDC)模型同时关注工作压力的消极面与积极面,可视为压力学习效应研究的雏形。Karasek(1979)提出两个主要论断:高工作要求与低工作控制同时存在导致“高压力工作”(high strain job);高工作要求与高工作控制同时存在,则出现正面结果——员工健康的身心状况与较强的工作激励,即“积极工作”(active job)。JDC模型将压力研究从心理学领域引入管理学领域,从消极和积极两方面认知压力,具有里程碑意义。但“积极工作”没有引起后续研究者的重视,如Johnson等(1988)的工作要求—控制—支持(job demand-control-social support,JDCS)模型仅关注了心血管疾病等压力的负效应。Van der Doef等(1999)的综述文章以及Van Yperen等(2003)的研究均指出,以往的研究忽略了压力的积极面。

(二)Karasek等(1990)的动态模型:压力与学习的良性循环

Karasek等人在1990年构建了动态工作压力模型,明确了学习是压力的可能结果之一。该模型描述了工作压力与员工学习之间的动态互惠关系,并用良性循环与恶性循环来进行概括。所谓良性循环是指高工作要求与高工作控制导致积极工作,员工在积极工作情境下有机会体验掌控感和自信感,这进一步帮助员工有效应对并最终缓解工作压力。长期来看,压力与学习间的良性循环还可以促进员工积极性格的养成。所谓恶性循环是指高工作要求与低工作控制导致高压力工作,员工在高压力工作情境下体验不到对工作的掌控感,这会抑制员工能力的发展,最终加大工作压力。长期来看,压力与学习间的恶性循环有碍员工的个人成长。作为对Johnson等所建JDCS模型的回应与改进,Karasek等认可了社会支持的缓压效应,并认为社会支持亦会促进员工学习。

后续发展方面,Taris等(2003)对JDC模型涉及的员工学习做了详细论述,认为最高水平的员工学习出现在高要求与高控制工作中;中等水平的员工学习出现在低要求与高控制工作中;低水平的员工学习出现在高要求与低控制工作中;负学习,即技能遗忘,出现在低要求与低控制工作中。De Lange等(2009)以及Ouweneel等(2009)亦对JDCS模型涉及的学习效应做了细致讨论,认为积极工作情境(要求高、控制高、支持高)导致高水平学习;消极工作情境(要求低、控制低、支持低)导致低水平学习;高压力情境(要求高、控制低、支持低)或者低压力情境(要求低、控制高、支持高)导致中等水平学习。

(三)持续认知观与积极塑造者假说:工作压力下的员工能动性

Lazarus(1991)的认知评价理论认为,个体的认知评价在压力形成过程中起核心作用,这涉及个体对环境的价值评价和对自身应对能力、资源的认知评价两个方面。在该理论的基础上,Urisin等(2004)的压力认知激活理论(cognitive activation theory of stress,CATS)以及 Meurs等(2011)的改进模型,提出了持续认知(perseverative cognition)观点,认为在整个压力应对过程中,个体对压力源的认知是持续性的。持续性认知在CATS模型以及改进后的CATS模型中代表个性和个体资源,可以缓解或者加剧压力。“持续认知”这一概念为充分理解员工在工作压力应对过程中的主观能动作用提供了心理学方面的解释。

Bandura(1986)的互惠决定论认为“人既是社会系统的产品,又是社会系统的生产者”,一些学者据此展开积极行为研究,强调员工对组织和工作的积极影响(Frese等,2007)。De Lange等(2009)在借鉴积极行为研究的基础上,创造性地提出了积极塑造者假说(the active shaper hypothesis),认为(经过学习的)积极问题解决者能够更加有效地创造和使用工作资源,例如改变工作控制和工作社会支持。Daniels等(2009和2012)响应此假说,研究了工作控制、工作社会支持的工具性作用,以及员工对工具的积极使用和改变。积极塑造者假说有助于从管理学角度解释员工在压力情境下的学习效应,即通过积极塑造和改变工作来降低和缓解压力,从而将Karasek动态模型的良性循环研究推向深入。

将工作压力研究中较经典的Karasek的JDC模型、Jonhson等的JDCS模型、Lazarus的认知评价理论与应对模型、Karasek等的动态模型按“消极—积极”、“静态—动态”、“被动—主动”三个维度分列于图1,可以发现,工作压力相关理论研究出现了由消极到积极、静态到动态、被动到主动的发展趋势,工作压力的学习效应研究方兴未艾。

三、工作压力与员工学习互惠关系实证研究

二十多年来,有关工作压力学习效应的实证研究大多集中于对压力与学习的良性循环进行验证,涉及工作特征(含压力源)与员工学习的互惠关系、工作压力感与员工学习的互惠关系两个方面。本部分将简述两者关系的因果机理,汇总实证结果、分析争议并归纳结论。

(一)工作特征与员工学习的互惠关系

图1 工作压力理论研究的发展趋势

1.从工作特征(含压力源)到学习。工作特征含工作要求、工作控制、工作社会支持,其对员工学习产生影响的主要解释依据是Hacker等人(1994)的行动理论。行为是人与环境互动的结果,工作特征作为环境因素,影响个体为达到理想效果采取的行动。

工作要求即大量的、高强度的、紧迫的、快节奏的、突发性的工作任务,以困难和问题的方式呈现,给员工提供了克服和挑战目标。Ruysseveldt(2009)验证了工作的认知要求与学习机会正相关的观点。工作控制为员工提供了解决问题和学习的空间,使得员工在错误面前能更加灵活,允许员工通过试错的方式进行学习(Holman等,2002)。Weststar(2007)通过对信息技术行业员工的访谈发现,重要的不是工作控制能够提供新的知识,而是它给予员工从不同角度思考问题的机会。工作社会支持与工作控制的作用类似,它能够促进员工向他人的学习,使员工拥有更多的知识源;还能够塑造良好的氛围,有利于相互讨论以及提供各种反馈意见和帮助,使员工敢于尝试和应用新想法,达到学习目的。

按照Karasek等的动态模型,在由工作特征塑造的学习环境中,员工可以自由选择以最佳方式应对压力,如果应对是有效的,那么员工将把相应的应对方式整合进自己的知识库。换句话说,当员工找到应对压力的有效方式时,他们的能力、自信将随之提升,即某些工作特征能够促进学习(Bond等,2006)。

表1 工作特征(含压力源)与学习关系实证研究

从表1可知,实证研究得出的较为一致的结 论是工作控制、工作社会支持促进员工学习。研究者对工作控制、工作社会支持进行了细分研究。Weststar(2007)把工作控制划分为社会控制与技术控制两个维度,其中社会控制是对人或大型工作系统的控制,技术控制则是对工具和任务的控制,两种控制对员工学习均起促进作用。Ouweneel等(2009)强调上级支持对非正式学习有更大的影响,认为直接上级可以向员工解释工作情境的意义、给予反馈和更多的信息,员工与直接上级有积极接触,可以有更多的机会来学习和表现,从而获得鼓励和支持。

上述实证结果最大的分歧在于工作要求对学习的不同影响:一是促进员工学习,另一是阻碍员工学习。Hockey(2006)提出了与 Hacker等人(1994)不同的观点,认为面对高工作要求,个体将采用绩效保护策略(performance protection strategies),集中其注意力,采用简单、便捷策略完成工作,最大化其成本收益率,这意味着高工作要求会减少个体对新想法的尝试,从而阻碍学习。深入分析可以发现,基于横截面数据的实证分析大多显示工作要求与学习正相关,而基于纵贯数据的分析结果大多表明工作要求与学习负相关。正如Taris等(2003)所指出的,短期来看,工作要求作为一种挑战可以激发员工学习;长期来看,高工作要求所导致的高压力会阻碍学习,因此高要求与高控制的组合并不能导致长期的高水平学习;而低要求、高控制组合,长期看既能够给员工提供试错机会,又没有压力来阻碍学习,将导致最高水平的学习。

综合上述实证研究结果,本文认为工作控制、社会支持能够促进员工学习;工作要求在短期内促进学习,长期内阻碍学习。

2.从学习到工作特征(含压力源)。员工学习可以通过主观认知评价与实际的积极行为两种途径来改变工作特征。其一,员工学习可以改变员工对工作特征的主观认知评价。根据Lazarus(1993)的认知评价理论,Taris等(2010)指出,通过应对压力获得高自我效能的员工会低估工作要求,即感知到较低的工作要求。对自身应对工作挑战的能力相对自信的员工,会感知到更低的工作要求,尽管实际上工作本身并没有发生变化,但他们会认为工作仅耗费较少的努力。

其二,员工学习可以促使员工对工作进行积极塑造和实际改变。积极行为(proactive behavior)研究表明员工会通过预见未来事件或问题并主动采取行动来创造或控制局面。有学者将其应用于工作压力与员工学习情境,认为员工经过学习,能够积极主动地改变工作特征,积极影响压力源,从而降低压力(Frese等,2007;De Lange等,2009;Daniels等,2012)。员工可以基于与领导、同事的互动,通过积极行为如工作变革协商行为(job change negotiation)、工作雕琢行为(job crafting)、任务修正行为(task revision)等直接改变工作,这凸显了员工在压力情境下的能动性。

Hobfoll(1989)的资源保存理论(conservation of resources)也表达了类似的观点,即个人资源可以提升工作资源。员工在自信、乐观和感到自己有价值的时候,也就是拥有个人资源的时候,会积极投入工作,这将激活或者改变某些工作特征,即工作资源(Xanthopoulou等,2009)。

表2 学习与工作特征(含压力源)关系实证研究

如表2所示,基于多个行业的实证研究得出了一致结论,员工学习会显著影响工作特征,学习有助于降低工作要求,提升工作控制和社会支持。De Lange等(2009)基于来自多个行业的34家公司的2064个个体样本研究发现,积极问题解决行为可通过试错学习来有效降低工作要求,提升工作控制,进而提高领导支持水平。Xanthopoulou等(2009)以1121名电子工程师为样本研究证实,自我效能作为一种个人资源,其积累能够提升后续工作资源,使社会支持显著提升。

综合上述实证研究结果,本文认为学习可以降低工作要求,提升工作控制和工作社会支持。

工作特征与员工学习互惠关系实证研究涉及若干概念及其测量。研究中使用的有关员工学习的变量众多,含义各有侧重。例如,部分学者强调员工内在的学习动机和意愿(De Lange等,2009),部分学者强调工作赋予的客观学习机会(Ruysseveldt等,2011)。不同的变量涉及不同的因果机理,有待分类研究。研究中的两种工作特征测量方法存在本质区别。一类是传统研究模式,使用规范的工作特征量表,采用横截面数据;另一类是Daniels等(2009和2012)的创新模式,将工作特征包含的若干概念操作化为具体的员工行为,例如,将工作控制操作化为“改变工作方式以解决问题”(CHA-SP),将社会支持操作化为“通过讨论解决问题”(DIS-SP)等,使其工具性特征更加突出,并采用日观测数据。比较而言,新方法更适合用来检验压力的学习效应和积极塑造者假说。

(二)工作压力与员工学习的互惠关系

1.从压力感到学习。压力体验(压力感)本身具有积极和消极两方面意义。消极的压力体验会抑制员工学习,这一过程涉及生理与认知两方面机制。第一,生理机制。Bremner(1999)研究发现,压力的长期存在会损伤大脑涉及记忆和学习的器官功能部位海马体,这一部位的受损会对学习产生负向影响。第二,认知机制。Holman等(2002)研究证实,高压力会降低信息获取效率并阻碍新思想的产生,从而阻碍学习、降低自我效能。

积极的压力体验会促进员工学习。CATS模型以及CATS改进模型认为从长期看压力可以促进学习(Ursin等,2004;Meurs等,2011),其解释是,如果个体能有效应对压力,那么其生理和心理激起和唤醒就仅是短期的;如果个体不能有效应对压力,那么激起水平就会更高一些,压力的影响就会更久一些。压力不消除,个体就必须维持必要的激起状态,最终演化的结果是压力体验使个体学会适应、学会战胜困难。

表3 压力感与学习关系实证研究

表3表明,实证研究得出了相互矛盾的两种结论:压力感阻碍学习和压力感促进学习。如Taris等(2010)分别基于828名警察和1301名新员工样本验证了消极的情感耗竭对专业自我效能的负向影响;而Xanthopoulo(2009)则基于1121名电子工程师样本研究发现,积极的工作投入(压力的一种测量方法)可以有效积累后续工作资源和个人资源,促进员工学习。需要特别注意的是,Holman等(2002)以427名呼叫中心员工为样本研究证实,相对消极的沮丧不利于技能应用,而相对积极的焦虑则能促进技能应用、提高自我效能。

实证结果差异引发了进一步的理论探讨,近期学者主要运用预期威胁(anticipatory threat)与心理防卫(psychological defense)相关理论来解释压力体验对员工学习的不同影响。预期威胁能够促进员工学习。对压力威胁的预期促使个体将从以往压力体验中学到的知识和技能转移应用到下一压力情境。尽管有一些负面效应(Waugh等,2010),但更为重要的是预期威胁可以通过认知预演促进已习得知识和技能的跨情境应用。如Preston等(2007)通过对赌博游戏的研究发现,有威胁预期的人会花更长的时间来做决定,这意味着预期威胁会强化和延长压力体验,促进个体思考。心理防卫会阻碍员工学习。压力情境中的心理防卫是指个体通过消极的认知过滤,在压力强度、发生可能性、情感价值评判等方面否认或者扭曲压力源的真实性,以求解脱烦恼、恢复身心平衡。心理防卫可在一定程度上减轻精神压力,但对学习非常不利。Taris等(2010)的研究涉及“心理防卫”现象,其研究显示员工会将压力情绪作为一种信息来评估工作,过强的压力感会使员工认为自己没有足够的应对能力,以致放弃所有的尝试和努力。

综合上述实证研究结果,本文认为工作压力可能促进也可能阻碍员工学习。

2.从学习到压力感。依据Bandura(1986)的社会认知理论,压力应对过程中的亲历学习与观察学习可以提升员工的知识、技能和自我效能,使员工能够更有效地应对工作要求,最终降低压力。

具体来看,学习可作为连接压力刺激与长期适应的中介,员工不仅是认知者,也是行动者。一方面,压力应对过程中的学习可以改变个体对压力的认知和预期,而好的预期本身就具有一定的压力缓解效应;另一方面,个体还可以通过能动性的行为反应,采取与积极结果期望相匹配的具体应对行为,来缓解压力。类似的,Ruysseveldt等(2011)以及Proost等(2012)还强调了学习机会的重要作用。学习机会是员工在工作场合感受到的需要使用已有知识、技能的程度和工作给予员工机会以发展新技能的程度,可以用来测量工作学习。学习机会可以刺激已有技能的使用以及新技能的发展,还可以扩大个体的选择范围,帮助个体发现负面事物的积极意义,因此,更多的学习机会有助于个体发现令人满意的低心理成本解决方案。

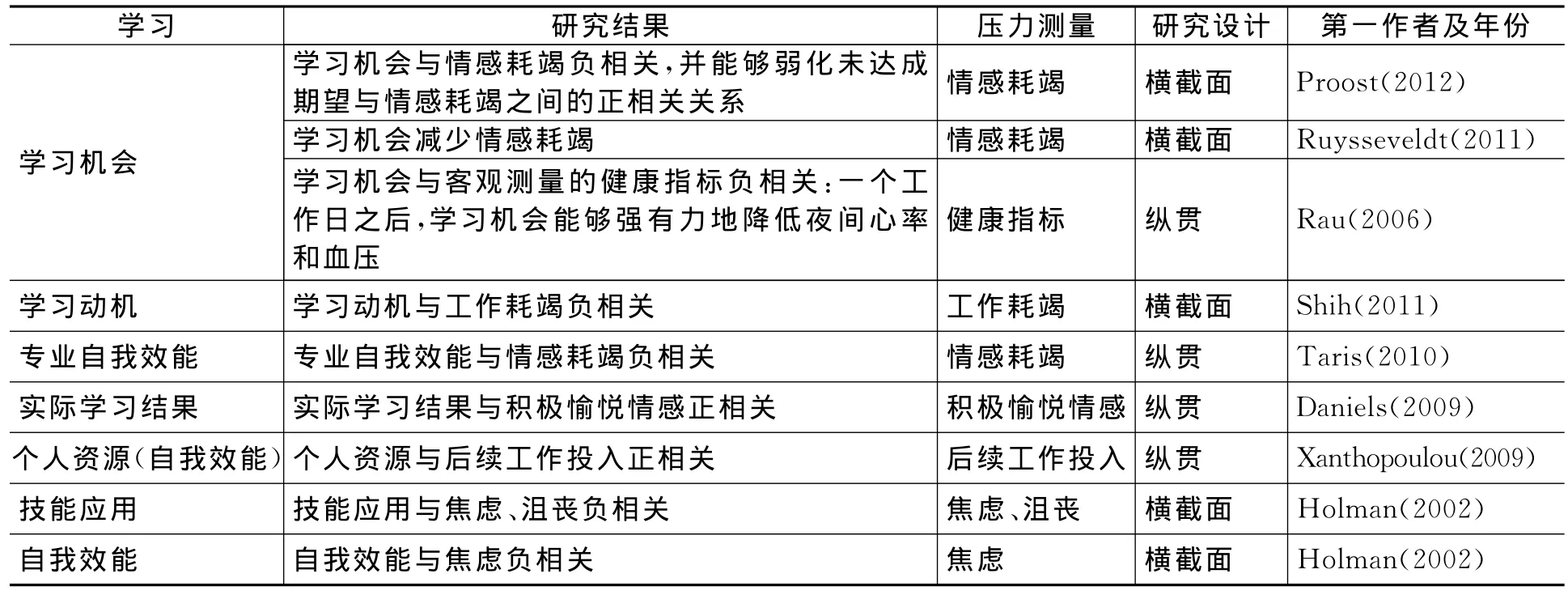

表4 学习与压力感关系实证研究

如表4所示,涉及不同组织、不同样本的多项实证结果表明,员工学习可以有效缓解工作压力。例如,Proost等(2012)采用427名教师样本研究发现,学习机会可以降低情感耗竭,并缓解未达成期望对情感耗竭的正向影响;Daniels等(2009)使用78名来自大型组织的员工样本和106名来自小型和中型组织的员工样本,均验证了实际学习结果可导致积极情感体验;Shih等(2011)以306名来自台湾地区高科技企业的IT员工为样本研究证实,强烈的学习动机能够降低工作耗竭。

然而,上述基于Karasek动态模型的实证研究存在一个较大缺憾,即没有直接验证压力水平随时间的变化。压力的学习效应研究,其出发点和落脚点是缓解压力,如良性循环假设认为从压力到学习,再从学习到压力,压力水平是随时间推移而不断降低的;而令人遗憾的是,几乎已有的所有实证研究均没有证实此论断。类似的,Xanthopoulou等(2009)基于资源保护理论,亦推导出压力与资源之间的良性循环关系,但实证分析并没有发现压力导致资源或工作投入的显著提升。

综合上述实证研究结果,本文认为学习可以缓解压力。

工作压力感与员工学习互惠关系实证研究涉及若干概念及其测量。有关员工学习的不同测量方法反映了学者们的不同关注点,部分学者关注员工个人的成长和发展,如将学习机会定义为使用知识和技能的程度、员工发展新技能的程度,用以测量员工学习(Ouweneel等,2009;Proost等,2012);部分学者关注员工学习对组织的贡献,如技能应用(Holman等,2002;Morrison等,2005)、积极的问题解决行为(Frese等,2007)、实际学习结果(Bond等,2006;Daniels等,2009),后续研究应对员工学习进一步进行细分界定。有关压力能否促进学习的争议反映了现有工作压力概念发展的滞后性,结合实证结果,本文建议区分消极压力(如沮丧)与积极压力(如焦虑)两个概念,进而得出消极压力阻碍学习、积极压力促进学习的初步结论。

四、压力学习效应的三元互惠新模型

本文紧扣工作压力理论研究由消极到积极、由静态到动态、由被动到主动的发展趋势,整合二十多年来的实证成果与早期研究结论,推导出新的三元互惠模型。新模型发展了Karasek动态模型提出的压力与学习的良性循环关系。

(一)三元互惠模型的推导

本文基于现有的工作特征与员工学习互惠关系、压力感与员工学习互惠关系实证研究归纳出如下结论:(1)工作控制和工作社会支持促进学习,工作要求短期促进学习、长期阻碍学习;(2)积极压力促进学习、消极压力阻碍学习;(3)学习可以降低工作要求、提升工作控制和工作社会支持;(4)学习可以缓解压力。另外,关于工作特征与工作压力的关系,早期研究已经取得丰富成果:理论方面如 Karasek(1979)的JDC模型、Johnson等(1988)的JDCS模型、Demerouti等(2001)的工作要求—资源模型、Warr(1987)的维他命模型、Cavanaugh等(2000)的挑战性—阻碍性压力源模型等;实证方面如Ganster等(1991)、Van der Doef等(1999)的综述和元分析文章以及后期Taris等(2010)的实证研究等,皆论述或者验证了工作特征与工作压力的互惠关系。因这方面研究涉及年代较早,非综述重点,本文直接援引、不再赘述。

综上,我们整合工作压力、工作特征、员工学习间的相互关系,推导出新的理论模型——压力学习效应的三元互惠模型(参见图2)。

图2 压力学习效应的三元互惠模型

(二)三元互惠模型的内容

三元互惠模型细化了工作压力、员工学习概念,构建了工作压力、员工学习、工作特征三种元素的循环互惠关系。新模型采纳压力应对过程中员工持续认知的理论观点,将工作压力从概念上区分为积极压力与消极压力。积极压力意味着员工将压力视为挑战和学习机会,消极压力表明员工有着负面的认知和评价。新模型真正引入动态视角、采纳积极塑造者假说,把员工学习划分为两个阶段:一为学习内化阶段,指员工将习得知识存入知识库的过程;另一为学习外化阶段,指员工运用所学知识实施积极行为,塑造和改变工作的过程。新模型还援引Demerouti等(2001)的观点,将工作特征分为工作要求与工作资源两类。新模型构建了工作压力、员工学习、工作特征三种元素的循环互惠关系,体现了工作压力的员工学习效应:组织向员工提出工作要求、赋予其工作资源,当员工持有积极认知与评价时,将感受到积极压力(如焦虑而非沮丧);积极压力促使员工展开适应性学习,提升工作自我效能;获得高自我效能的员工,积极塑造工作、降低工作要求或拓展工作资源,最终使工作压力得到缓解。工作压力、员工学习概念的细化是新模型的基础,三元循环关系是新模型的核心。

三元互惠模型的构建超越了以往研究。最接近三元互惠模型的研究成果有二:Holman等(2002)将工作设计、员工健康、工作效率相关研究整合起来,验证了工作特征对压力的影响关系、工作特征对学习的影响关系、学习与压力的相互影响关系,涉及三元互惠模型所含六项关系中的四项。Taris等(2010)从主观感知角度提出了与三元互惠模型所涉及的类似的六条假设,特别是认为高自我效能感导致低水平的感知工作要求和高水平的感知工作控制;高压力导致高水平的感知工作要求和低水平的感知工作控制。遗憾的是其实证研究仅验证了高压力导致高感知工作要求,即某种程度上验证了恶性循环。比较而言,上述两项研究未能发现压力学习效应的关键环节——员工通过学习获得高自我效能后,通过降低工作要求、提升工作资源来缓解压力,因此均未能有效扩展和验证Karasek提出的良性循环关系。

(三)三元互惠模型的理论意义与应用价值

三元互惠模型体现了积极、动态、主动的理论发展趋势,指明了缓解压力的根本途径。

1.三元互惠模型区分了积极压力与消极压力,阐释了压力积极效应的因果机理。使用三元互惠模型来描述工作压力与学习的良性循环与恶性循环可得图3。初始压力水平既定,经过学习、工作特征改变等一系列过程最终实现良性循环或恶性循环的关键,是员工持续认知的差异。改进后的CATS模型详述了持续认知过程,提出了该过程的四个阶段:压力预期过程,即压力源出现之前的心理和生理激起;压力恢复过程,即压力源出现后的心理和生理激起;压力再现过程,即个体恢复之后因大脑中压力体验的再现而导致的心理和生理激起;甚至无意识阶段,比如睡眠之中的持续认知(Meurs等,2011)。Lazarus(1993)通过实证研究发现,压力学习过程中的个体认知评价可分为积极与消极两类。

图3 积极压力与消极压力

基于上述研究,三元互惠模型区分了积极压力与消极压力概念。积极压力与积极认知、积极行为相联系,促进员工适应、学习和塑造,产生积极结果。Bond等(2006)曾验证高心理弹性(psychological flexibility)对压力下学习的正向影响,指出高心理弹性员工更易摆脱组织、工作等方面外界因素导致的不良压力情绪,更加关注与自身价值目标相一致的学习,这种情境下的压力是积极压力的典型例子。消极压力则与心理防卫、消极逃避等相联系,将加剧压力、导致恶果。简言之,与Karasek动态模型的现象描述不同,三元互惠模型阐述了压力学习效应的因果机理。

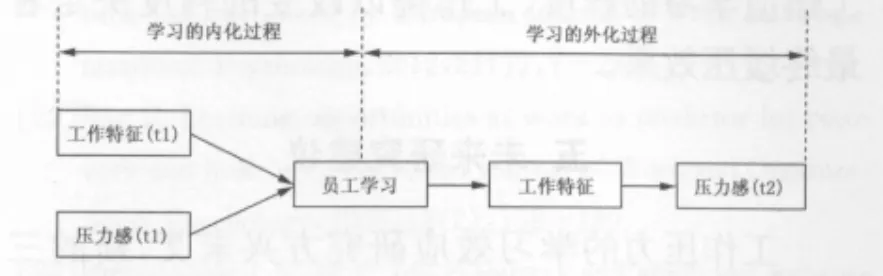

2.三元互惠模型划分了员工学习的内化与外化阶段,阐述了员工主观能动性的实现过程。使用三元互惠模型来描述工作压力下的员工学习过程可得图4。从工作特征、压力感到员工学习属学习内化过程,即员工通过亲历(如在高工作要求、高控制情境下试错)、观察(在高社会支持情境下与他人交流和模仿他人)、体验(如体验高压力并进行适应)等方式,将压力应对过程中习得的有用知识和技能存入自己知识库的过程;从员工学习到压力感改变属学习外化过程,即员工将自己的知识和技能付诸实践应用,积极塑造工作,如降低工作要求感知、扩大工作自主权等,最终缓解压力的过程。全面、清晰地界定学习的这两个阶段,可有效整合现有研究,结束“学习”概念不统一、测量不一致的局面,为后续研究打下基础。

图4 工作压力下学习的内化与外化过程

更为重要的是,学习的内化和外化阶段的划分完整体现了压力情境下员工的主观能动性以及员工对工作的积极塑造过程。学习内化阶段体现了员工认知外界压力,尝试解释、适应和学习的能动性;学习外化阶段体现了员工对压力环境施加影响,实施积极行为(如工作协商、工作雕琢、信息搜寻、关系构建等)塑造和改变工作的能动性。学习内化是积极塑造的准备阶段,学习外化是积极塑造的实施阶段。简言之,与以往研究仅关注学习内化过程不同,三元互惠模型完整表述了员工对工作的积极塑造。

3.三元互惠模型构建了三元循环关系,完整阐释了压力的学习效应,扩展了Karasek提出的良性循环关系。Karasek动态模型仅简单描述了工作压力与员工学习的互惠关系,即“压力—学习—压力”,提出了实现良性循环的可能。三元互惠模型则引入了工作特征,构建了工作压力、员工学习、工作特征三元动态循环,以工作压力为出发点和落脚点将模型打开可得“工作特征—工作压力—员工学习—工作特征—工作压力”循环关系,完善了工作压力良性循环的路径。工作特征的引入有助于具体阐释压力与学习良性循环的因果链条,有助于真正开展对良性循环的实证检验。

4.三元互惠模型提出了新的缓压策略,具有应用价值。Karasek动态模型提出的良性循环与恶性循环难以操作化,良性循环的前提条件、实现路径、缓压效果都未表述明确。三元互惠模型区分了积极压力与消极压力,明确了缓压的前提是积极认知、积极行动;划分了学习内化和外化阶段,区分了工作要求与工作资源,拓展了良性循环关系,具体提出了降低工作要求(如通过学习提升技能以破解工作难题,通过学习提升自信以降低工作要求感知)、提升工作资源(如通过工作协商扩大自主权,通过信息搜寻、关系构建获取关键社会支持)等缓压手段;构建了三元循环关系,指明了循环前后不同压力感受之间的影响因素,即员工适应学习的程度、工作得以改变的程度决定着最终缓压效果。

五、未来研究建议

工作压力的学习效应研究方兴未艾,新的三元互惠模型有待实证检验和不断完善。本文结合近二十年的相关实证研究,对三元互惠模型及未来工作压力学习效应的实证检验提出如下建议:

首先,未来的实证研究应从更加积极而非消极的角度对学习进行更加细致的测量。1999年之前,有关Karasek模型中积极工作的测量多采用工作满意度、承诺等变量。工作满意度体现了预期与现实的差距,降低预期亦能获得满意,因此用工作满意度来测量有一定的消极意义,且满意、承诺都意味着对现状的满足,而满足恰是一种相对消极的状态,因此,未来的研究应延续Parker等(1999)使用自我效能感测量员工学习的传统,采用更为细致的变量测量员工学习,如自我效能感来源所含的四种学习内化方式,来深入开展实证检验。

其次,未来的实证研究应采用日观测、周观测纵贯数据而非横截面数据。基于横截面数据的实证分析,不能有效验证压力与学习之间的因果互惠关系;而且纵贯数据更有助于区分工作特征对压力、学习的长期与短期效应,如Taris等(2003)指出短期看工作要求促进学习,但长期看高工作要求阻碍学习;纵贯研究还有助于分析压力水平、学习水平的变化趋势,如Taris等(2004)采用纵贯数据研究了学习水平随时间的变化;此外,日观测、周观测纵贯数据更有利于发现细微的、渐进的员工积极塑造行为,如Daniels等(2009和2012)所进行的测量。

再者,未来的实证研究应采用中介模型而非调节模型。调节模型不关注调节变量的前因,不考虑工作控制、工作社会支持等资源的来由,认为这些工作资源是外生的、可获得的,适合用来检验JDC、JDCS静态模型。而中介模型强调中介变量的前因与后果,能够清晰阐明工作特征、工作压力、员工学习等要素的因果关系,更适合用来研究压力下的员工学习,也更适合用来检验三元互惠模型。

最后,未来的实证研究应着力检验压力水平随时间的变化而非简单验证相关关系。现有研究多采用回归分析,检验工作压力、员工学习、工作特征之间的相关关系,鲜有实证研究关注和检验工作压力随时间和员工学习发生的变化,而压力水平的降低或升高恰恰是Karasek提出的良性/恶性循环以及三元互惠模型关注的焦点。究其原因,现实情况复杂多变,旧任务的完成往往伴随着新任务的开始,旧压力的缓解往往意味着新压力的出现,新旧交互,难以区分和控制。因此,后续实证研究应着力选择更为合适的控制变量,做出更为精妙的研究设计,通过检验压力水平的变化真正验证三元互惠模型。

注释:

①积极学习(active learning)含个人成就(personal accomplish)和学习动机(learning motivation)两个方面,可用来测量员工学习。

②CHA-SP即changing aspects of work activities to solve problem,意为改变工作方式以解决问题。

③认知失败(cognitive failure)即学习过程有问题、学习效果不佳,与员工的记忆状态和注意力相关,典型表现为注意力不集中,可用来测量员工学习。

④DIS-SP即discussing problems to solve problems,意为通过讨论解决问题。

⑤工作投入(work engagement)以高水平的快乐和激发为特征,可用来测量工作压力,工作投入程度越高说明压力感越弱。

⑥工作资源(job resources)是有关工作的物理、社会、心理或组织方面的资源,有助于实现工作目标、降低工作要求和身心成本、促进个人成长和发展,可用来测量学习结果。

[1]Bond F W and Flaxman P E.The ability of psychological flexibility and job control to predict learning,job performance,and mental health[J].Journal of Organizational Behavior Management,2006,26(1/2):113-130.

[2]Bremner J D.Does stress damage the brain?[J].Biological Psychiatry,1999,45(7):797-805.

[3]Cavanaugh M A,et al.An empirical examination of self-reported work stress among U.S.managers[J].Journal of Applied Psychology,2000,85(1):65-74.

[4]Daniels K,et al.An experience sampling study of learning,affect,and the demands control support model[J].Journal of Applied Psychology,2009,94(4):1003-1017.

[5]Daniels K,et al.Problem solving and well-being:Exploring the instrumental role of job control and social support[J].Journal of Management,2012,38(4):1-28.

[6]De Jonge J,et al.“Take a break?!”Off-job recovery,job demands,and job resources as predictors of health,active learning,and creativity[J].European Journal of Work and Organizational Psychology,2012,12(3):321-348.

[7]De Lange A H,et al.On the relationships among work characteristics and learning-related behavior:Does age matter?[J].Journal of Organizational Behavior,2009,31(7):925-950.

[8]Demerouti E,et al.The job demands-resources model of burnout[J].Journal of Applied Psychology,2001,86(3):499-512.

[9]Frese M,et al.Making things happen:Reciprocal relationships between work characteristics and personal initiative in a fourwave longitudinal structural equation model[J].Journal of Applied Psychology,2007,92(4):1084-1120.

[10]Ganster D C and Schaubroeck J.Work stress and employee health[J].Journal of Management,1991,17(2):235-271.

[11]Holman D J and Wall T D.Work characteristics,learning-related outcomes,and strain:A test of competing direct effects,mediated,and moderated models[J].Journal of Occupational Health Psychology,2002,7(4):283-301.

[12]Johnson J V and Hall E M.Job strain,work place social support,and cardiovascular disease:A cross-sectional study of a random sample of the Swedish working population[J].A-merican Journal of Public Health,1988,78(10):1336-1342.

[13]Karasek R.Job demands,job decision latitude,and mental strain:Implications for job redesign[J].Administrative Science Quarterly,1979,24(2):258-306.

[14]Karasek R and Theorell T.Healthy work:Stress,productivity and the reconstruction of working life[M].New York:Basic Books,1990.

[15]Lazarus R S.Progress on cognitive-motivational-relational theory of emotions[J].American Psychologist,1991,46(8):819-834.

[16]Meurs J A and Perrewe P L.Cognitive activation theory of stress:An integrative theoretical approach to work stress[J].Journal of Management,2011,37(4):1043-1068.

[17]Morrison D,et al.Job design,opportunities for skill utilization,and intrinsic job satisfaction[J].European Journal of Work and Organizational Psychology,2005,14(1):59-79.

[18]Ouweneel A P E,et al.How task characteristics and social support relate to managerial learning:Empirical evidence from Dutch home care[J].Journal of Psychology,2009,143(1):28-44.

[19]Parker S K and Sprigg C A.Minimizing strain and maximizing learning:The role of job demands,job control,and proactive personality[J].Journal of Applied Psychology,1999,84(6):925-939.

[20]Preston S D,et al.Effects of anticipatory stress on decision making in a gambling task[J].Behavioral Neuroscience,2007,121(2):257-263.

[21]Proost K,et al.Coping with unmet expectations:Learning opportunities as a buffer against emotional exhaustion and turnover intentions[J].European Journal of Work and Organizational Psychology,2012,21(1):7-27.

[22]Rau R.Learning opportunities at work as predictor for recovery and health[J].European Journal of Work and Organizational Psychology,2006,15(2):158-180.

[23]Ruysseveldt J V,et al.Job resources and emotional exhaustion:The mediating role of learning opportunities[J].Work& Stress,2011,25(3):205-223.

[24]Shih S P,et al.Learning demand and job autonomy of IT personnel:Impact on turnover intention[J].Computers in Human Behavior,2011,27(6):2301-2307.

[25]Taris T W,et al.Learning new behavior patterns:A longitudinal test of Karasek’s active learning hypothesis among Dutch teachers[J].Work & Stress,2003,17(1):1-20.

[26]Taris T W and Feij J A.Learning and strain among newcomers:A three-wave study on the effects of job demands and job control[J].Journal of Psychology,2004,138(6):543-563.

[27]Taris T W,et al.Professional efficacy,exhaustion,and work characteristics among police officers:A longitudinal test of the learning-related predictions of the demand-control model[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2010,83(2):455-474.

[28]Ursin H and Eridsen H R.The cognitive activation theory of stress[J].Psychoneuroendocrinology,2004,29(5):567-592.

[29]Van der Doef M and Maes S.The job demand-control(-support)model and psychological well-being:A review of 20 years of empirical research[J].Work &Stress,1999,13(2):87-114.

[30]Van Yperen N W and Hagedoorn M.Do high job demands increase intrinsic motivation or fatigue or both?The role of job control and job social support[J].Academy of Management Journal,2003,46(3):339-348.

[31]Waugh C E,et al.Cardiovascular and affective recovery from anticipatory threat[J].Biological Psychology,2010,84(2):169-175.

[32]Weststar J.Give me the room to learn:Associations between job control and work-related learning[J].Canadian Journal of Work and Society,2007,11(Fall):6-15.

[33]Weststar J.Worker control and workplace learning:Expansion of the job demand-control model[J].Industrial Relations,2009,48(3):533-548.

[34]Xanthopoulou D,et al.Reciprocal relationships between job resources,personal resources,and work engagement[J].Journal of Vocational Behavior,2009,74(3):235-244.