山东半岛 “蓝色经济区”发展模式的研究与探索*

谭晓岚

(山东社会科学院海洋经济研究所 青岛 266071)

转变经济发展方式是中共十七大以来我国经济工作重要的指导思想。在海洋经济领域,中共中央在十七届五中全会做了具体的战略部署,特别是在2011年1月4日国务院关于山东半岛蓝色经济区发展规划的批复中明确提出了“山东半岛蓝色经济区建设要密切跟踪世界海洋经济发展趋势,以转变发展方式,实现科学发展为主线,以做大做强海洋经济,为实现海洋强国战略和促进全国区域协调发展做出更大的贡献为目标”。山东海洋经济在未来的半岛 “蓝色经济区”建设中采取什么样的发展模式,如何做到 “发展方式的转变,实现科学发展”,应是未来海洋经济理论研究领域的一项首要任务。

1 发展模式探索研究是一项重要的任务

从20世纪90年代初 “海上山东”战略实施以来,山东海洋经济发展迅速,海洋经济成为促进山东省经济发展的新动力,山东海洋经济在全国的地位日益突出。海洋经济总体实力显著提升。2010年山东海洋经济总产值达到6808.1亿元,比2009年增长了25.3%,居全国第二位。海洋科技对海洋经济产业的发展贡献力度逐年加大,海洋科研及人才资源在沿海地区形成了较强的优势。到目前为止,山东省境内具有国家和省属涉海科研、教育机构60多个,省部级国家重点实验室29家,各类海洋科考船20多艘,国家科技兴海示范基地10个,海洋科技人才占全国一半左右,其中院士23名,一系列科研成果达到国际先进水平;海陆基础设施不断完善,港口、铁路、公路、航空、管道网络建设进程加快,水利、能源和通信等设施建设取得新进展;海洋经济产业体系初步建成,其中海洋渔业、海洋港口物流运输、海洋生物医药产业在全国具有较强的竞争优势。但是,山东海洋经济新发展的需求与海洋资源、海洋生态环境承载能力的矛盾日益尖锐。

“海上山东”建设20年来,山东海洋经济保持了多年较快的增长,但是通过消耗资源以及牺牲环境的粗放型的外延式增长方式,海洋资源和生态环境的承载能力越来越脆弱,经济增长后劲日益疲软。在经济总量上,虽然所处的位次没有变,但是与广东的差距在拉大,与浙江和上海的优势在缩小。山东是一个人口大省,随着海洋资源的日益枯竭,而且资源消耗量与海洋经济收益没有成正比,海洋环境质量也处于 “局部有改善、整体在恶化”的严峻局面。这就迫切要求山东海洋经济建设规模、经济增长与海洋资源环境承载能力相适应,与群众改善生活质量和生存环境的要求相适应。如果山东海洋经济发展方式不做出根本性的转变,这种局面只会延续,不会发生好转。与此同时,随着中国人口结构的变化,“人口红利”正逐步消失,而山东的优势海洋产业主要集中在劳动密集型产业,海洋科技研发和成果转化长期能力不足。科技优势对经济发展的支撑力度不匹配。要应对劳动力、资源和环境等要素成本上升带来的挑战。于是有学者提出山东海洋经济未来的发展必须加大科技投入,以提高劳动者素质,提高人力资本、海洋资源、环境消耗对山东海洋经济增长的贡献,提升海洋高端产业产品的附加值和技术含量这种内涵式增长方式来解决山东海洋经济发展所面对的问题。但是,人类社会经济发展已经进入后工业化时期,世界经济发展正处于伟大的变革之中,支配经济发展的诸多要素正处在微妙的变化之中。山东海洋经济正要求实现从外延式增长发展模式向内涵式增长发展模式的转变,这个转变是否能保证山东海洋经济所面对核心问题的解决和山东半岛 “蓝色经济区”建设战略目标的实现,而行之有效的发展模式又是什么,这是山东半岛 “蓝色经济区”建设实施中一项至关重要的经济理论研究任务。

2 现代经济两大发展模式的比较

最近几年,诸多经济理论名词概念纷纷出现在各级政府的工作报告中,但是,能否真正把握诸多经济概念的内涵,直接决定了在我们经济实践的工作中,我们的每一项经济政策是否是在科学的经济理论的指导之下,是否遵循科学规律,是否做到科学的发展。通过对实践的调查发现,我们的经济政策在实践中对以下几个经济学概念还需要做更深入的解读。

2.1 经济增长与经济发展基本概念的解读

目前,经济发展和经济增长在经济描述或者很多政府报告中经常作为同义词而混用,但是早在20世纪70年代,两者之间的联系与区别已经是国际论坛上的一个热门话题。萨繆尔森(Paul A.Samuelson)在他的《经济学》一开头就提出:

人们提出用经济净福利(net economic wealth,NEW)来取代GNP[1]。

对于发展,斯蒂格利茨(Joseph E.Stiglitz)有过这样的陈述:“发展代表着社会的变革,它是各种传统关系、传统思维方式、教育卫生问题的处理及生产方式等变得更 ‘现代’的一种变革。然而变化本身不是目的,而是实现其他目标的手段。发展带来的变化能够使人和社会更好地掌握自己的命运。发展能够使个人拓展视野、减少闭塞,从而使人生更丰富;发展能减少疾病、贫困带来的痛苦,从而不仅延长寿命,而且使生命更加充满活力。根据这一发展定义,发展战略应以促进社会变革为目标,找出不利于变革的障碍以及潜在的促进变革的催化剂”[2]。国民生产总值(GNP)和国内生产总值(GDP)的增长是度量发展的一个基础指标,但是正如A.森(Amartya Sen)所指出的,将发展简单地等同于GNP增长、个人收入提高、工业化等等,是一种狭隘的发展观。这些指标在发展过程中十分重要,但归根到底,他们只属于工具性的范畴,是为人的发展和福利服务的。人才是发展的中心,发展的最终目标是为人类谋福利。“发展可以看做是扩展人们享有真实自由的一个过程”[3]。在A.森的理论的影响下,联合国开发计划署(UNDP)制定了评价社会发展的指标体系:人类发展指数(HDI,由3个指标构成:预期寿命指数、教育成就指数、生活水平指数,用以衡量各国人类发展基本方面的成就水平),并每年编制《人类发展报告》。

从萨繆尔森和斯蒂格利茨分别对增长和发展的阐述我们可以理解为:经济的增长的本质是对人类各种生存资源(包括环境、能源、水源、矿产等)向人类现实生活中的经济物品的转化。经济增长的结果是对人类生存发展资源的消耗和现实生活经济物品的增加,这是一个此消彼长的过程。如果我们把人类各种生存资源看作常数A,其中A包括环境、能源、水源、矿产等,可以用函数模型表述为

经济增长包括现实生活中的各种经济物品的增加,如果把经济增长看作Z(X)。我们可以用函数模型表述为

经济增长对人类未来生存发展的影响表述为H1(X),则H1(X)可用函数模型表述为

而经济的发展本质是通过人类的创造性劳动,对人类各种生存资源进行优化和提升。经济发展的结果是人类未来生存发展资源与人类经济的发展存在一个倍增关系。如果我们同样把人类各种生存资源看作常数A,经济发展可看作F(X),可用函数模型表述为

则经济发展对人类未来生存发展的影响表述为H2(X),则H2(X)可用函数模型表述为

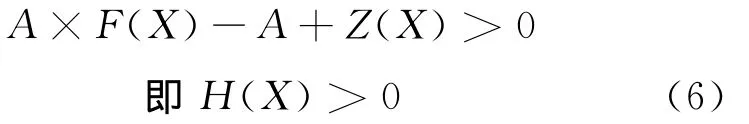

所以经济发展与经济增长的比较关系可用函数模型表述为

由于经济发展的结果是人类未来生存发展资源与人类经济的发展存在一个倍增关系。所以H2(X)>A,因此

从以上的函数模型我们可以发现,经济的增长与发展的本质区别是:经济的增长是对人类长远发展空间和幸福指数的压缩,是一个减函数;而经济的发展是对人类长远发展空间和幸福指数的提升,是一个倍增函数;而且经济的发展对人类长远发展空间和幸福的影响系数远大于经济增长的影响系数。

2.2 对经济增长方式和增长模式的理论解读

苏联经济学家为了说明苏联工农业生产总值增长率虽然很高,技术水平和人民生活水平的提升却远远落后于西方国家的原因,在20世纪60年代后期提出了增长方式的概念。“方式”一词在俄文是THP。他可以翻译成 “类型”。

苏联经济学家根据马克思在《资本论》中关于扩大再生产的两种形式的论述[4],提出了增长方式的概念。他们把增长方式分为两种:一种是靠增加自然资源、资本和劳动力等简单的资源投入实现增长,叫做外延增长(extensive growth,或译粗放增长);一种是靠提高效率实现的增长,叫做内涵增长(intensive growth,或译集约增长)。他们指出,苏联的经济问题的根源在于采取了前一种增长方式,因而增长虽快,确实惠不多。因此尽管苏联在从1928年开始执行第一个五年计划后的几十年中,一直保持较之西方国家高得多的增长速度。但是,和西方国家相比较,苏联的生产技术水平和人民生活水平的落后程度却一直没有降低。

现在发展经济学经常使用增长模式的概念来说明经济增长的来源问题。例如,日本发展经济学家速水佑次郎(Yujiro Hayami)把先行工业化国家在早期经济增长中采用的投资驱动增长模式称为 “马克思所分析的增长模式”,而把他们在第二次产业革命以后普遍采用效率驱动增长模式称为 “库兹涅茨(Simon Kuznets)所分析的增长模式”[5]。

现代经济学所使用的增长模式概念与苏联经济学家所使用的增长方式概念大体上是等值的。正像科尔奈(Janos Kornai)所说,可以把生产要素与产出之间的关系分为两类:一类是要素投入增加对增产的效应;另一类是要素生产率提高对增产的效应。“这种区分以及与之相伴随的用语,即 ‘外延方式’和 ‘内涵方式’来加以表述。这两对用语在语言意义上是相同的:要素增加等于外延方式,要素生产率提高则等于内涵方式”[6]。

从上面的论述可发现,苏联经济学家和西方国家的经济学者论述的角度是有所不同。苏联经济学家从结果的角度,西方国家的经济学者则从原因的角度使用这一词语,但不同增长模式所遵循的经济理论有何不同,对人类长远发展有何影响,还需做出深入的解读。外延性增长模式其本质是遵循经济增长理论,它对人类未来的发展空间是一个压缩的结果,这样的增长是不可持续的,因此是不科学的。内涵式增长模式其本质是遵循经济发展理论,它对人类未来的发展空间是一个提升和拓展的效应,是可持续的,是科学的。因此,从 “海上山东”向 “蓝色经济区”建设战略的转变是山东海洋经济的一次理论跨越。其本质要求是山东海洋经济未来的发展,在观念上必须实现从 “经济增长”向 “经济发展”的转变,在发展模式上必须实现从 “外延式增长模式”向 “内涵式增长模式”的转变,走可持续的科学发展之路。

3 对 “海上山东”到 “蓝色经济区”建设战略性转变的几点建议

要实现从 “海上山东”向 “蓝色经济区”建设战略的转变。首先我们要深刻认识到这是一项很复杂而艰巨的任务,为了实现这个转变,苏联领导人在制定第九个五年计划(1971-1975)时,就确定经济工作重点是实现增长方式从外延为主到内涵为主的转变。并且在苏联以后的每一个五年计划中都写进了 “由外延增长方式到内涵增长方式的转变”的要求,但是这种转变直到1991年苏联解体也未能实现。在总结苏联人失败的基础上,提出以下几点建议。

3.1 要有科学的态度

一个国家或地区应该采用什么样的发展模式,理论上应该由其经济发展水平和发展需要来决定。目前,中国国家经济整体发展处于从外延式发展向内涵式发展的转变时期。但是,中国同时要面对国内国际两个环境。国内环境,中国经济发展面对东西差异、南北差异、地区差异、沿江沿海与内陆地区的差异以及不同地理区位优势差异等等问题。这些差异造成了中国经济发展不平衡,因此中国国内经济情况在理论上不同的地区就应该有不同的发展模式。因此一刀切的发展模式是不适合中国国情的。对于山东 “蓝色经济区”建设战略的实施,政府和学者必须要有一个科学的态度加以对待。科学的态度问题是山东半岛蓝色经济区建设能否成功的核心问题,科学的态度是科学理论的前提,科学的理论是实践最有力指导者。因此在 “蓝色经济区”建设过程中,政府领导一定要结合国际经济发展的大趋势和国内经济发展的实际问题,坚持重视战略理论的深入学习,总结和研究。

3.2 要引进高端人才和先进的科技

“蓝色经济区”战略转变的关键任务是山东海洋经济要实现从 “量”向 “质”的飞跃。要实现这一个跨越,高端人才、先进的技术、先进的管理是必不可少的条件。要解决这些问题,政府应该从人才、技术、资本资源的应用以及管理等诸多领域,建立起山东蓝色经济产业发展创新体系,走创新型内涵式发展模式。要实现这个目标,在半岛 “蓝色经济区”建设过程中,必须积极采取多方面的有效措施,逐步调整海洋科研人才结构不合理的现状,加大对市场和技术都精通的应用型、复合型海洋科技人才的培育与引进等措施。

3.3 要重视市场的作用

中国经济发展虽然处于工业化的进程中,但是人类经济发展已经进入到后工业化时代,市场尤其是消费市场对经济发展的主导作用日益加强。从世界跨国公司的经营发展策略走向分析来看,消费市场对经济发展的支配地位已经超越了生产市场对经济发展的支配地位。为了保证山东蓝色经济在未来生产领域实现质的飞跃时获得相应的市场经济效益。山东必须要放弃过去 “重生产,轻市场”的发展观念,建立生产领域技术开发与产品消费市场跟进两条腿走路的发展模式。因此,山东半岛 “蓝色经济区”建设发展模式既不能一刀切,更不单腿走路。半岛 “蓝色经济区”建设发展不仅仅是技术问题,更重要的是市场问题。

[1]P·萨繆尔森 .经济学[M].10版 .高鸿业,译 .北京:商务印书馆,1986:5-8.

[2]J·斯蒂格利茨 .新的发展观:战略、政策和进程 .政府与市场[M].胡鞍钢,王绍光,译 .北京:中国计划出版社,2000:148-169.

[3]A·森 .以自由看待发展[M].北京:中国人民大学出版社,2002.

[4]马克思 .资本论(第2卷)[M].北京:人民出版社1972:192.

[5]速水佑次郎 .发展经济学:从平困到富裕[M].李周,译,北京:社会科学文献出版社,2003.

[6]KORNAI J.The socialist system:the political economy of communism[M].New Jersey:Princeton U-niversity Press,1992:69-78.