全球城市及其在全球治理中的主体功能*

罗思东 陈惠云

(厦门大学,厦门 361005)

全球城市与全球治理具有共同的成长背景,即20世纪中期之后率先在西方世界兴起、并向全球扩散的全球化浪潮。在全球化力量的推动下,20世纪70年代之后,国际政治经济学主导了国际政治理论的发展趋势,在传统的以国家为中心、以高政治领域为场景的国际政治之外,迅速形成了多元主体共治、以国际机制为纽带、以世界贸易和全球社会为舞台的世界政治与全球治理。相对于传统的国际政治,全球治理在主体方面展现出了开放性和多元性,除民族国家外,超国家组织、跨国运动、跨国公司、全球公民组织等,无一不在全球治理的框架中占据一席之地。在民族国家内部,各类亚国家主体(比如城市),同样被视为全球治理的主体。国际政治学界对于国际组织(政府间和非政府间)和跨国公司、跨国运动主体地位的研究已趋成熟,但是对于全球城市和全球城市区域作为亚国家主体的有系统的论证,及其与全球治理之间必然性关联的研究,尚处于起步阶段。

全球化与信息化对城市产生了深刻的影响,全球化使城市的资源配置功能越发突出,信息化则给城市带来了“流动空间 ”,前一种使全球市场体系对城市产生了需求,后一种为城市参与全球公民社会提供可能,而这两种力量共同推动了城市对全球管理体系的参与。①一些城市学者已经注意到全球城市和全球城市区域在世界经济和全球治理中的地位,比如斯科特(A.Scott)认为,全球城市区域已经成为 “全球经济实质上的空间节点和世界舞台上独特的政治行为体”。②根据沙森(S.Sassen)的观察,全球主要城市之间不断加强的往来,正在创造在一定程度上绕开民族国家的战略性的跨边界地理,全球城市的战略网络为各类地方行为体提供了活动的空间,各地方行为体借此建构新的全球政治及其主体性。③阿曼(M.Amen)等人则认为,城市正在发挥的全球作用,使得国际体系出现了1648年威斯特伐利亚体系形成以来最为根本的变化。城市对于全球治理的贡献有很多,主要表现在三个方面:城市参与了有关各类议题的最优方法、政治文化以及标准规范的传播;城市不断加入全球及跨国网络、国际协会,在过去久未得识的全球论坛上发出自己的声音;城市和其他亚国家单位在促进国家的全球竞争力、推进全球化的进展方面,发挥了重大作用。④

目前,有关全球城市、全球城市区域与全球治理之间相互联系的研究还比较零散,对全球城市在全球治理框架中具备的功能和发挥的作用、全球城市发挥作用的领域和表现形式虽有论及,但对于全球城市在全球治理中主体地位的研究仍缺乏系统性。本文拟对能够获取的现有研究成果作一个粗浅的梳理,目的在于提出上述这个问题,抛砖引玉,求教于学界同仁。对该问题的研究还有待于系统化和具体化。

一、全球城市及其相关研究

从早期的世界城市研究,将城市化过程与世界经济力量直接联系起来,为学者们的进一步研究提供了一个理论框架,到1986年弗里德曼(J.Friedmann)的世界城市假说,提出关于世界城市的七大论断,揭示了世界城市的地位及其等级层次结构,并对世界城市进行了分类,形成这一领域研究的基础理论;及至本世纪初期沙森立足实证研究对纽约、伦敦和东京等城市所做的考察,探讨城市中主要生产服务业的国际化程度、集中度和强度,通过对全球领先的生产性服务公司的分析来诠释全球城市,强调全球城市是发达的金融和商务服务中心,开辟了全球城市研究的新领域,世界城市与全球城市的研究逐步推进,引起越来越多学者的关注。

弗里德曼认为,现代意义上的世界城市是全球经济系统的中枢或组织节点,是全球资本用来组织和协调其生产和市场的基点,是国际资本汇集的主要地点,是大量国内和国际移民的目的地。它集中了控制和指挥世界经济的各种战略性的功能,这种全球控制功能直接反映在其生产和就业结构及活力上。⑤沙森认为,伴随着向服务业和金融业转移的全球经济结构转型,赋予主要城市作为某些特定生产、服务、市场和创新场所的一种全新的重要性,全球城市不仅是协调过程的节点,还是专业化服务的供给基地和金融创新产品和市场要素的生产基地,这大大提高其在全球经济中的重要作用。她总结出全球城市具有四方面的基本特征:(1)高度集中化的世界经济控制中心;(2)金融及专业服务业的主要所在地;(3)包括创新生产在内的主导产业的生产场所;(4)作为产品和创新的市场。⑥

(一)全球城市的功能

1.全球城市的经济功能

全球城市理论最早是从其与全球经济的关系中发展起来的。弗里德曼认为,世界城市的本质特征是拥有全球经济控制能力,这种控制能力主要来源于聚集其中的跨国公司总部,它既是生产和消费中心,更是信息、娱乐及其他文化产品的生产与传播中心。⑦沙森从对代表性城市高度专业化的生产服务业的考察入手,认为在全球经济体系中,形成了跨国集团和全球性通讯的力量,在此背景下需要创造包含在崭新的信息技术和跨国集团权力中的全球性运作、协调和控制能力。全球城市一方面是跨国界网络以及大量资源集聚的地理区位枢纽,另一方面,高度专业化和网络化的服务部门是构成全球城市独特生产优势的主要部门,这使得全球城市逐渐掌握这种控制力,发挥世界经济控制中心的功能。⑧卡斯特(M.Castells)从全球信息化背景出发,指出信息时代的全球支配性功能和过程是以网络组织起来的,新的通讯技术推动城市之间的国际连接,在全球信息网络中的全球城市充当着主要的节点,支配着互联网的全球地理结构。⑨

2.全球城市的政治功能

全球城市与全球城市区域作为地方单位正在寻求不断加强的地方性能力,以解决变动的世界体系所带来的管理和政策问题,为新的治理框架的建构做出了有益的补充。随着全球城市在全球经济中的影响不断深化,全球城市在国际政治舞台上的地位也在上升,成为政治经济新格局的节点。随着全球城市与其他区域之间更进一步的经济一体化,国际交易成为世界经济的主要形式,民族国家在世界经济事务中的许多管理和服务职能也将逐步为全球城市所取代。不仅如此,跨国界的全球城市网络从空间上构成全球政治空间的新形式,在其中全球合作、环境和人权等议题将更容易展开对话。

3.全球城市的社会文化功能

在对全球城市经济功能研究的基础上,沙森看到,高级专业人员及高利润专业服务公司的不断增加,对扩大社会经济及其空间分布不平等程度的影响,在全球城市中有明显的反映。⑩而全球城市对于社会最深刻的影响,来自其中蓬勃发展的公民社会。全球城市拥有跨国界的全球城市网络,掌握领先的信息通信技术,以及其中大量移民所带来的较强社会冲突性,这些都是公民社会在全球城市中迅速发展的重要原因。在文化上,外来移民与其民族性构成一整套全球性元素当地化、国际劳动力市场形成、全世界文化重新地域化的过程。卡斯特所提及的全球城市的“流动性”也促进全球文化的融合。

(二)全球城市区域

随着全球城市功能的日益加强,城市之间的国际联系不断深化。全球化以城市为枢纽,渗透到地方性的区域及其社会生活,改变着人们的价值观和行为模式,城市和区域的内部联系,在全球化力量的推动下被重新构造。鉴于此,区域内部的合作与协调显得更加重要,需要区域性的政策环境来实现整合,以实现平衡的区域发展。全球城市区域作为一种新的地域现象得以出现,成为与全球城市并行发展的核心概念。斯科特将全球城市区域描述为“全球经济的重要发动机”,认为它至少可以分为以下类型:一个大都市的核心和其尚未充分发展的腹地;空间重叠或趋同的城市地区及其腹地,通常被打造成“城市群”;一组地理上分散但密切合作的大中城市,它们之间构成某种形式的协作网络;假定存在的跨境城市地区。⑪陈向明和任远提出,与单核心的城市和都市区相比,产业链在空间范围内的展开和密切的区域生产网络体系,使“城市-区域”成为重要经济增长极和发展舞台。特别是在全球化的过程中,全球化带来的生产网络、投资市场与地方政府、企业和社会群体共同相互作用,共同形成地方性城市-区域面貌。⑫城市-区域是理解当前时代城市化的最重要的舞台。

对于全球城市区域的研究,使得该领域的研究重点不再局限在最高层级的全球城市上,而是在关注全球城市的同时,关注全球城市区域中的次等级的城市,以及不同城市之间的分工合作,其中对于亚洲、拉丁美洲、非洲部分城市区域的研究也取得一定成果。萨维奇和福格尔提出,“改变区域边界和大都市城市治理的制度安排,整体上关系到区域的领导能力和发展战略,进而关系到城市在世界经济中的竞争力”。城市区域对于国家在国际竞争中的意义在于,“在一个变化的城市化空间里,通过权力资源的重新配置和管理体制的调适,在激烈的全球竞争和分工体系中,提高区域的整体能力,争取更大的国家利益”。⑬

(三)全球城市网络

在全球化和信息化不断深化的影响下,弗里德曼提出的世界城市等级体系思想得到进一步发展,全球城市网络的新观点日益崛起。沙森认为,金融服务以及专业服务全球市场的发展、由国际投资激增而引发的跨国服务网络的需求、政府管制国际经济活动角色的弱化以及其他制度性场所的相应优势,特别是全球市场和公司总部的作用,所有这些都意味着一系列跨国城市网络的存在。⑭泰勒(P.Taylor)等人展开了对城市网络中的“节点”(即全球城市),以及全球城市之间关系、交流、联系的研究,并以实证研究的方法,从“容纳力、支配指挥力和通道”三大方面以及“全球城市连接、国际金融中心连接、支配中心、全球指挥中心、地区指挥中心、高连接通道和新兴市场通道”七大侧面,对全球城市网络的作用力进行了测定。⑮

全球城市作为全球经济的指挥和控制节点,在全球经济中发挥的作用不言而喻。在国际体系的三个维度——全球市场体系、全球管理体系和全球性公民社会之中,目前对全球城市(区域)的研究多集中在全球市场体系这一维度。那么,全球城市在其他维度有何作为?可以说几乎所有学者都意识到了全球城市作为全球治理主体崛起的可能性。沙森提出,全球化与新的信息通讯技术使更多地方性政治行为体进入国际舞台这一民族国家所“垄断”的领域。⑯国家的权威正在弱化或变得不那么重要,因为资金、人力等的流动以及网络构成的新的全球景观,超出了传统理论的掌控,尤其是这些网络流动反映了一种新的模式,在这种新模式中,许多行为体包括全球城市区域成为这些流动的节点和中心。⑰现有的研究在一定程度上都承认全球城市参与于全球治理当中,但对于全球城市与全球治理之间的必然性关联论述不多。本文关注作为全球治理主体的全球城市,以下就全球城市具备何种主体特征,以及其参与全球治理的路径,借助现有材料作简略的分析。

二、作为治理主体的全球城市

全球城市区域作为全球治理主体的作用,主要表现在两个方面,一是城市外交,二是全球城市网络。

(一)城市外交

探讨全球城市是否能成为全球治理的主体,第一步需要讨论一个城市是否具备不通过国家层面对外交往的能力。

传统外交被认为是主权国家的专利。在全球治理的框架当中,外交格局发生了新的变化。一方面随着全球化的发展,国家与非国家的地方行为体的职能分工开始发生变化,为后者融入经济、文化和政治全球化创造了新机会,同时削弱了国家的传统功能和作用;另一方面,信息通讯技术的发展也使边缘的行为体更容易接受信息,并发挥其对中心决策者的影响。鉴于此,外交模式出现了似乎相互矛盾的两个趋势:跨国层面上,由于国家无法独立解决类似于气候变化和跨国犯罪等问题,出现了国际机制或世界政治一体化的趋势;次国家层面上,由于某些国际政治问题对广大国内群体及其代表的开放,次国家主体逐步卷入其中。

在理论层面,罗西瑙提出的“两支世界政治论”(Two worlds of world politics)为城市外交的研究开辟了理论空间。⑱这一理论认为,在“国家中心世界”,由国家行为体运作;而在“多中心世界”,由城市与其他非国家行为体运作,两个世界的行为者发生竞争、合作互动或者共存的关系。此外,“平行外交”理论也十分形象地表达了类似的观点:外交的“主干道”由民族国家的政府主导,而另一条分开的“次要道路”,则交由城市等其他行为体主导。⑲尽管这两种观点在理论上将国家主导的外交同城市等其他行为体主导的外交区分开来,但在实际运行中,这样简单的区分是行不通的。在现实中,与其说新行为体(例如城市)形成独立的新的外交形式,不如说它融入了一个多层次主体构成的网络状外交模式之中,正是不断发展成熟的多层次外交为城市主体发挥外交作用提供了机会。

无论在现实当中,还是在理论研究方面,都表明城市具备了对外交往的能力。城市外交被定义为城市出于代表自身利益的目标,在国际政治某一领域参与同其他行为体的交往的制度和过程。首先,在具体城市的外交中,代表城市共同利益的目标开展城市外交的主体主要有市长、市议员、政府公务人员以及城市顾问团队,而市民团体只有在他们的行动影响足够多的市民时,才具有城市外交行为者的资格。其次,这些行为体通过双边或者多边互动,在国际政治层面参与同其他行为体的交往。双边城市外交中至少一方为城市,目标有利于其中一方或者对双方都有利。多边城市外交拥有多个参与方,分别代表不同城市。除此之外,诸如城市与地方政府联盟(UCLG)等组织,也可以作为多边城市外交的参与方。也有国内学者将城市外交分为国际友好城市、城市间国际组织和各国城市的对外交往三种形式。⑳第三,城市外交从具体领域上分为安全、发展、经济、文化、网络及代表六个维度。前四个维度类似于国家外交内容,重点在于代表城市的利益;网络维度是在国家构成的国际社会逐渐被国际网络所取代这一背景下提出的,重视全球城市网络所起的作用;而代表维度则强调城市对于超国家层面决策制度的影响,例如在欧洲议会中城市代表的出席。第四,城市外交不能脱离传统主权国家外交。一方面,城市行为体可以被看成是一个影响外交部主导的传统外交权威的因素;但另一方面,城市与国家行为体在外交事务中是相辅相成的,城市外交加强了国家外交无暇顾及的地方体系构建。㉑

米拉尼(C.Milani)对巴西城市外交现实的考察表明,巴西的地方权威在连结市民、经济、文化和组织方面发挥了关键性的作用,尤其是通过地区性和跨国性的网络。这为全球生活的多元化提供了一种重要的创新途径。但是巴西的城市通过平行外交活动并未撼动国家外交体系或者说民族国家的政治认同,它主要关注组织管理和政策制定过程。㉒这表明城市的柔性边界(soft-border approach)在地方国际治理的具体战略中得以展开,为地方组织的跨国扩展提供了巨大的机会,使得地方不必总是需要在民族国家的直接支持和控制下向外扩展。

(二)全球城市网络

如上所述,城市外交正在发展,但它仍处于发展初期,还有许多缺陷需要克服。例如,城市外交一般仅基于短期目标,尤其是在安全和社会领域;又或者,国际组织、国家和城市行为体在相互合作时仍然需要探索一条更有效的道路,来保证各方在事件中重叠利益的协调以及各方在行动中享有的自由。不仅如此,虽然城市外交表明城市具有对外交往的能力,但城市在很大程度上仍依附于所在国家,在影响国际政治的力度上仍显不足。因此,一般城市无法发挥全球治理主体的功能。而全球城市拥有一般城市的外交能力,同时处于全球城市网络的节点位置,网络结构在一定程度上消除或削弱了全球城市对于国家的依附,使其在国际体系中本体地位的独立性更加明显。同时,节点地位还加强了它与区域其他城市的联系,使全球治理规范更容易通过它由地方向下渗透。可以说,全球城市网络是全球城市成为全球治理主体的关键因素,它为全球城市发挥治理主体的地位提供了平台。博尔哈和卡斯泰尔认为,“网络打破了地方、国家资助形成的严格模式,开始认可不同地区的不同利益,城市或地区积极参与国际化空间建设中的身份,采取逻辑网络模式而非金字塔结构”;“这是传统国际规则系统无法实现的”,有利于加强国际稳定与实施再分配政策的辅助系统建设。㉓

泰勒将全球城市网络定义为由世界经济中先进生产者服务部门的公司内部流所构成的城市关系相互连接的网络。周振华进一步发展了全球城市网络的内涵,认为它不仅具有通道、系统和组织三个层次,还有系统、节点、次节点三个层面。系统层指城市嵌入于全球政治经济,节点层是城市本身,次节点层是指金融和生产者服务业或者跨国公司的分支机构,无论系统层、节点层都需要通过次节点才能被有效链接。㉔

在网络中节点关系的具体层面,泰勒从网络内部城市间关系出发,提出一个城市连锁网络(interlocking networks of cities)的模型,认为全球城市网络是由无数内部联系组合起来的。而考察一个城市在城市网络中的作用,重点在两个方面:一是节点的规模大小,即在城市中的活动总和(尤其是先进生产服务活动);二是节点的连通性,是指两个城市之间由制度所产生流动的总量。通过模型,对于全球城市网络的研究更加可操作化。将上述模型应用于探讨全球城市在全球城市网络中的地位作用时,泰勒主要从经济全球化、政治全球化和社会全球化三个领域展开,并在此基础上划分了全球领导城市的四种类型:综合型全球城市、专业型全球城市、次级关键世界城市以及重要世界城市。

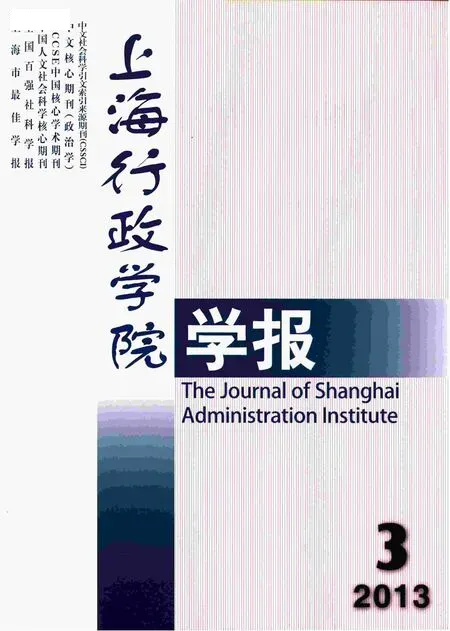

尼尔(Z.Neal)同样关注全球城市网络的内部结构与运作,他提出两项描述城市在全球城市网络中位置的指标:中心度与力度,以此考察城市节点的地位与作用。中心度是指一种集中资源或者能产生有效扩散的力量,考察一个城市中心度的关键在于与其相联系的其他城市的中心度;力度是指控制城市之间的资源流动的能力,一个城市的力度取决于与之相联系的其他城市的力度。这种递归性的观点更符合网络结构的考察。㉕在此基础上,他区分了全球城市网络中的三种城市:典型世界城市、枢纽世界城市、门户世界城市,如图1所示。

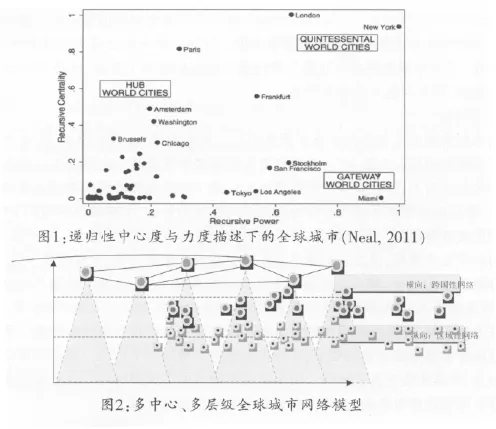

区域经济与全球经济系统的紧密联系对城市生活产生很大的影响,全球经济促成一个新的全球城市(或城市区域)层次体系的产生。全球城市网络可以说是在全球城市等级理论的基础上发展而来的,因此考察全球城市网络,除了关注节点所构成的跨国性的网络,还要注意节点所在的城市区域的考察。弗里德曼提出城市发展的两种模式:城市营销(基于外部的发展)和内生式发展(基于内部的发展),前者以核心城市(即全球城市)为活动空间,基于外生动力的竞争模式;后者是以城市区域为活动空间基于内生动力的合作模式,更具有可持续性。他认为全球城市的发展应该是从地方的内部力量导引全球性的参与,并通过向外与其他城市区域联手追逐共同的目标,这样的联系使城市间网络得以提升,同时意味着合作与竞争。㉖

通过这样一个多中心多层级的全球城市网络的形成和维持,表明城市内部的政治经济活动不必经过国家而走向全球,城市内部人的行为、制度也沿着城市-国际体系这条轴线重新定位。㉗而位于其中的全球城市作为控制节点,卷入全球治理进程,成为其中的重要主体。这种多中心、多层级的全球城市网络模型如图2所示。

三、全球城市与全球治理的关联议题

城市外交的发展代表着城市拥有对外交往的能力,多中心多层级全球城市网络构成了全球城市参与全球治理的机制,这些都是全球城市治理主体地位的要素。而在具体全球治理领域,全球城市有何利益诉求?以下选取全球治理中的发展、环境和移民三个突出的问题领域进行探讨。

(一)发展问题

在宏观层面,全球城市的发展逐渐打破世界发展南北差距的格局。全球城市网络并不是静态的,而是动态地交替演绎着重心的极化和外围的扩散两种情况:当极化发生时,全球城市对网络的控制力大为增加;而扩散发生时,生产结构就由发达国家向发展中国家迁移,控制性资源从全球城市向半外围和外围流动,网络内部开始出现“一群以全球城市为目标并沿着这条轨迹运行的城市”,即崛起中的全球城市。㉘崛起中的全球城市表明,在动态的全球城市网络中,南北差距正在逐步地缩小,全球发展正在朝着较为均衡的方向发展。

在微观层面,如何应对贫困问题成为发展中的全球城市-区域在治理上的巨大挑战。单纯依靠所在国家或者现有国际组织并不能很好地解决问题,需要城市的参与。沃尔芬森(Wolfensohn)举例,在世界银行和联合国的协助下,成立了城市联盟——一个城市及其发展伙伴的全球性联合组织。该联盟致力于两项工作:支持城市居民参与形成对于城市的观点,安排全国范围和全市范围的贫民窟重建项目,以实现对城市贫民的经济承诺。全球城市网络的存在使得类似于此的城市运动效力能够广泛而且深入,有利于城市贫困问题在全球范围内得到有效治理。㉙

(二)环境问题

首先,全球城市-区域在发展过程中也面临着严重的污染问题,例如光污染、空气污染问题十分突出,迫切需要形成健全的应对机制。其次,城市在全球环境政治中扮演了一定的角色,许多行为体都利用城市作为多层环境治理中跨越层次的一个点。再者,政治经济(指财富生产、分配和消费的跨时性)与政治生态(指环境质量的生产、分配和消费的跨域性)之间存在交集,地方环境问题与全球环境问题相互联系,因而地方参与环境治理是解决全球环境问题的第一步。此外,先进的生产性金融服务区位的网络分析显示了城市在管理分散、同时一体化的全球资本和全球环保非政府组织方面的重要性。㉚全球城市网络在先进生产性服务流动的基础上形成,逐渐形成国际规范,并推广到了更多的领域,环境问题就是典型范例。

(三)移民问题

全球城市网络根本上就是先进生产服务部门公司的内部流,其中资本、劳动力、技术的流动最为频繁。而全球城市作为控制节点,各类资源在此集聚程度最高。全球城市-区域对于廉价移民劳动力具有很大的吸引力,导致城市一定数量的人口处于边缘化和游离于政治之外的境地。因此,在全球城市中,移民群体带来了城市平等和民主的问题更为迫切。全球城市网络的平台为全球城市处理移民问题形成有效机制。不仅如此,外来移民作为现有城市中的“他者”,对于场所的权利诉求和“公民权”的诉求更为强烈,成为牵引城市公民社会发展的重要力量。全球背景下地方的中心性产生了经济上和政治上的机会,城市作为新诉求的表达场所而出现:将城市作为 “组织商品”的全球资本的诉求,以及城市人口中弱势群体的诉求,都以国际化形式存在于大城市中。㉛

不仅在上述领域,全球治理中的许多议题都逐渐成为城市亟需解决的问题。其实,城市作为地方层面早在国家和国际性条约约束下,就相关问题的处理做出了行动。相比国家层面,它们与具体问题密切相关,政策实施更具及时性。而全球城市网络的形成使得相关议程如环境、人权以及发展有了另一种全球性的应对机制,在其中全球城市起到了领导作用。

小结

在全球化与信息化浪潮影响下,全球化的经济活动在地域上的分散性暨一体化的过程,催生了中心功能的发展并使其日益重要,形成了全球城市及城市区域这一新型空间形式。全球城市作为一般性的城市,在国际舞台上可以通过城市外交发挥其影响,但城市外交在很大程度上无法脱离国家层面的影响。而伴随着全球城市的发展而形成的全球城市网络,则为全球城市在全球治理中发挥主体作用提供了一整套机制。如果说,先进生产者服务部门内部流所构成的城市相互连接的网络是全球城市网络的经脉,在此基础上形成的多层级多中心的网络结构是全球城市网络的骨骼,而通过全球城市网络所进行的经济、政治、文化、社会交往则构成其血肉。正是在这样一个完整的体系中,全球城市在其中既可以对外形成全球治理的机制规范,又可以对内向地方渗透全球治理的具体政策,足以承担全球治理的主体功能。此外,聚焦到全球治理的具体领域,其中大部分议题也正是全球城市区域在发展过程中面临的巨大挑战,全球城市对于形成应对相关问题的全球机制的需求也十分迫切,这为它们参与全球治理提供了强大的动力;同时,全球城市网络所具备的横向和纵向的连通性,为解决全球性问题提供了有效路径。全球城市(区域)在当今世界日益成为一个全球治理的重要主体。

尽管初步确定了全球城市在全球治理中的主体地位,但全球城市作为治理主体能在多大程度上发挥其作用,以及它与其他主体、尤其是中心主体——国家又有何关系,本文并没有进行深入的探讨,缺乏经验性材料的验证与支持。罗西瑙在论述全球治理的单位时说,在不同于一个以国家和国家政府为主导的世界里,新的本体论建立在世界由“权威空间”(SOAs)组成这一前提之上,具有相当大的灵活性。权威是一种相互关系,它的存在只能通过行使和服从来观察,只能依靠在行使过程中的权威施与对象的反应来检验。㉜本文对于全球城市主体地位的考察多建立在文献分析的基础上,还需要具体的经验材料来观察和检验罗西瑙所说的新治理主体(全球城市与全球城市区域)所存在的“权威关系”。另外,部分二手数据时效性不足,还有待进一步的研究加以补充和改进。

注释:

① 汤伟:《超越国家?——城市和国际体系转型的逻辑关系》,《社会科学》2011年第8期。

②Allen J.Scott,ed.,Global City-Regions:Trends,Theory,Policy.New York:Oxford University Press,2001,p.12.

③Saskia Sassen,Local Actors in Global Politics.Current Sociology,Vol.52,No.4(2004),pp.649-670.

④Mark Amen,Noah Toly,Patricia McCarney and Klaus Segbers,eds.,Cities and Global Governance:New Sites for International Relations.Ashgate,UK:Ashgate Publishing,2011,pp.1-3.

⑤John Friedmann,The World City Hypothesis.Development and Change,Vol.17(1986),pp.69-83.

⑥ [美]丝奇雅·沙森:《全球城市:纽约、伦敦、东京》,上海社会科学院出版社,2005年,第1-2页。

⑦John Friedmann,The World City Hypothesis.Development and Change,Vol.17(1986),pp.69-83.

⑧ [美]丝奇雅·沙森:《全球城市:纽约、伦敦、东京》,上海社会科学院出版社,2005年,第311页。

⑨ [美]曼纽尔·卡斯特:《网络社会的崛起》,社会科学文献出版社,2006年,第389页。

⑩ [美]丝奇雅·沙森:《全球城市:纽约、伦敦、东京》,上海社会科学院出版社,2005年,第232-238页。

⑪Allen J.Scott,City-regions:Economic Motors and Political Actors on the Global Stage,2005.http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN022776.pdf.2011-11-28.

⑫ 任远等主编:《全球城市-区域的时代》,复旦大学出版社,2009年,第65页。

⑬ 汉克·萨维奇、罗纳德·福格尔:《区域主义范式与城市政治》,《公共行政评论》2009年第3期。

⑭ [美]丝奇雅·沙森:《全球城市:纽约、伦敦、东京》,上海社会科学院出版社,2005年,第161-163页。

⑮Peter J.Taylor,et al.,Diversity and Power in the World City Network,Cities,Vol.19(2002),pp.231-240.

⑯Saskia Sassen,Local Actors in Global Politics.Current Sociology,Vol.52,No.4(2004),pp.649-670.

⑰Klaus Segbers,The Emerging Global Landscape and the New Role of Globalizing City Regions.in Mark Amen et al.,eds.,Cities and Global Governance,pp.33-44.

⑱ 罗西瑙:《全球新秩序中的治理》,载赫尔德等主编:《治理全球化--权力、权威与全球治理》,社会科学文献出版社,2004年,第75页。

⑲Rogier van der Pluijm,City Diplomacy:the Expanding Role of Cities in International Politic.Netherlands Institute of International Relations,2007.http://www.clingendael.nl.

⑳ 龚铁鹰:《国际关系视野中的城市——地位、功能及政治走向》,《世界经济与政治》2004年第8期。

㉑Rogier van der Pluijm,City Diplomacy:the Expanding Role of Cities in International Politic.Netherlands Institute of International Relations,2007.http://www.clingendael.nl.

㉒Carlos R.S.Milani,International Relations and the Paradiplomacy of Brazilian Cities:Crafting the Concept of Local International Management.Brazilian Administration Review,Vol.8,No.1(2011),pp.21-36.

㉓ [西]若尔迪·博尔哈、[美]曼纽尔·卡斯泰尔:《本土化与全球化:信息时代的城市管理》,北京大学出版社,2008年,第180页。

㉔ 周振华:《崛起中的全球城市:理论框架及中国模式研究》,上海人民出版社,2008年,第60页。

㉕Zachary Neal,Differentiating Centrality and Power in the World City Network,Urban Studies,48 (13),October 2011,pp.2733-2748.

㉖ [美]约翰·弗里德曼:《规划全球城市:内生式发展模式》,《城市规划汇》2004年第4期。

㉗ 汤伟:《超越国家?——城市和国际体系转型的逻辑关系》,《社会科学》2011年第8期。

㉘ 汤伟:《超越国家?——城市和国际体系转型的逻辑关系》,《社会科学》2011年第8期。

㉙J.D.Wolfensohn,The World Bank and Global City-Regions:Reaching the Poor.in Allen J.Scott,ed.,Global City-Regions:Trends,Theory,Policy,pp.44-49.

㉚Mark Amen,Noah Toly,Patricia McCarney and Klaus Segbers,eds.,Cities and Global Governance:New Sites for International Relations.Ashgate,UK:Ashgate Publishing,2011,p.7.

㉛ [美]丝奇雅?沙森:《全球城市:战略场所,新前沿》,《国际城市规划》2011年第2期。

㉜ 罗西瑙:《面向本体论的全球治理》,载俞可平主编《全球化:全球治理》,社会科学文献出版社,2003年,第61页。

[1]Amen,M,Noah Toly,Patricia McCarney,and Klaus Segbers,eds..Cities and Global Governance:New Sites for International Relations[M].Ashgate,UK:Ashgate Publishing,2011.

[2]Friedmann,J..The World City Hypothesis[J].Development and Change,1986,17:69-83

[3]Milani,Carlos R.S..International Relations and the Paradiplomacy of Brazilian Cities:Crafting the Concept of Local International Management[J].Brazilian Administration Review,2011,8:21-36.

[4]Neal,Zachary.Differentiating Centrality and Power in the World City Network[J].Urban Studies,2011,48:2733-2748.

[5]Pluijm,Roger V.D.,City Diplomacy:the Expanding Role of Cities in International Politics[M].Netherlands Institute of International Relations,2007.

[6]Sassen,Saskia.Local Actors in Global Politics[J].Current Sociology,2004,52:649-670.

[7]Scott,Allen J.,ed..Global City-Regions:Trends,Theory,Policy[M].New York:Oxford University Press,2001.

[8]Taylor,Peter J.,et al..Diversity and Power in the World City Network[J].Cities,2002,19:231-242.

[9]Taylor,Peter J.,Leading World Cities:Empirical Evaluation of Urban Nodes in Multiple Networks[J].Urban Studies,2005,42:1593-1608.

[10]任远等主编.全球城市-区域的时代[M].上海:复旦大学出版社,2009.

[11]龚铁鹰.国际关系视野中的城市——地位、功能及政治走向[J].世界经济与政治,2004,(8):37-42.

[12]汉克·V·萨维奇、罗纳德·K·福格尔.区域主义范式与城市政治[J].公共行政评论,2009,(3):51-75.

[13]赫尔德等主编.治理全球化——权力、权威与全球治理[M].北京:社会科学文献出版社,2004.

[14]罗思东.城市区域理论及其政策导向[J].厦门大学学报(哲社版),2011,(3):1-8.

[15]曼纽尔·卡斯特.网络社会的崛起[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[16]若尔迪·博尔哈、曼纽尔·卡斯泰尔.本土化与全球化:信息时代的城市管理[M].北京:北京大学出版社,2008.

[17]丝奇雅·沙森.全球城市:战略场所,新前沿[J].国际城市规划.2011,(2):3-11.

[18]丝奇雅·沙森.全球城市:纽约、伦敦、东京[M].上海:上海社会科学院出版社,2005.

[19]汤伟.超越国家?——城市和国际体系转型的逻辑关系[J].社会科学,2011,(8):19-27.

[20]约翰·弗里德曼.规划全球城市:内生式发展模式[J].城市规划汇刊,2004,(4):3-9.

[21]俞可平主编.全球化:全球治理[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[22]周振华.崛起中的全球城市:理论框架及中国模式研究[M].上海:上海人民出版社,2008.