从礼制视角看曾侯乙钟梁、漆器文字与书法艺术

黄敬刚

(中国艺术研究院音乐研究所,北京 100029)

一、曾侯乙墓编钟横梁文字书法艺术与礼制关系

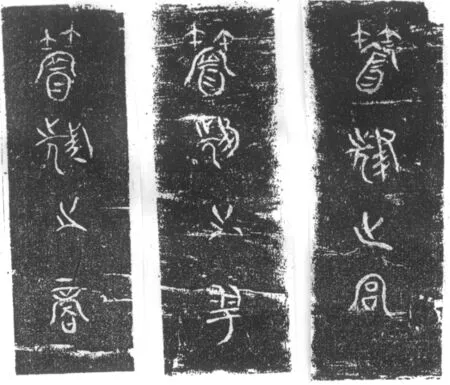

C.65.下.1.1,挂此钟的位置刻有“姑洗之大羽”五字。[2](p533、564)此5字排列整齐,间距合适,原文作“割洗之大”,均为刀刻,痕迹明显,转折生硬,笔道深浅不一,如竖勾以多次起刀弧转,撇划也见多次刀成,横折笔画甚为圆润,应为利刀镌刻,动作技术尤显熟练,有笔笔精妙神力之感,为雕刻文字与书法艺术水平佳作。妙在笔笔有力而精准,字字神趣刀笔如画。再看挂钟的青铜爬虎,搭杆、插销、挂钩等,“割洗之大”诸字也为刻文,与木质钟梁上使用的镌刻风格不大相同,观其笔画镌刻精准,在横平竖撇的艺术效果方面尽显大气与劲挺,且入木三分,毫厘不误,堪称篆刻艺术大宗(图1)。

图1 曾侯乙编钟C.6 5.中.1.6—8架、挂铭文拓片

《说文解字》曰:“篆,引书也。 ”[3](p95)《周礼·考工记·凫氏》曰:“钟带谓之篆”。[4](p916)《周礼·考工记·轮人》 曰:“陈篆必正”郑玄注。[5](p908)故此,钟梁上的刻文也是十分严格的,用优美的文字艺术标注挂钟的位置,钟上铭文是标注发音的声调,将严密有序的文字组织结构与书法艺术结合起来。[2](p562)《周礼·春官宗伯第三》曰:“以六律、六同、五声、八音、六舞大合乐,……大师掌六律、六同,以合阴阳之声。”[6](p795)因为礼乐制度渗透于文化艺术等意识形态中,所以钟乐管理是非常严密的,在组织细节方面也是十分精准的。这些书法艺术与篆刻艺术紧密结合,更能折射出先秦时期美学和艺术的光芒。

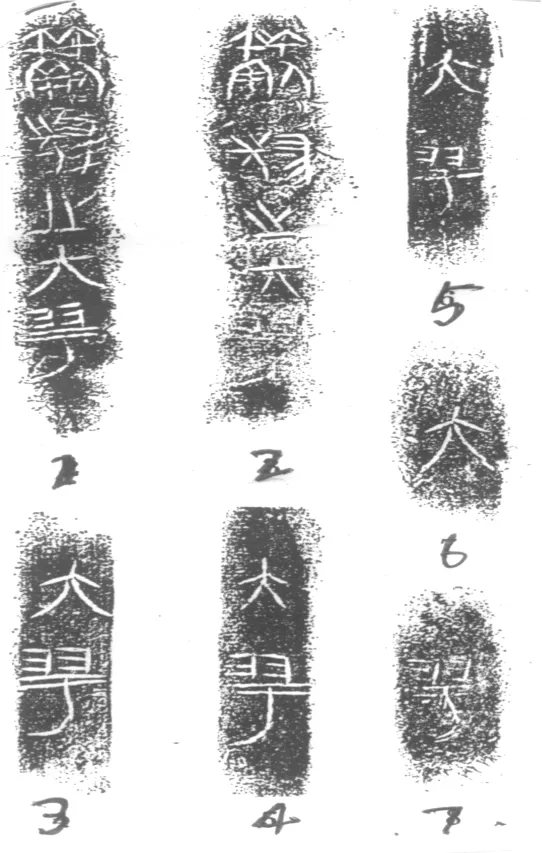

图2 曾侯乙编钟横梁挂钩、插销铭文拓片

1.2 挂(虎 1.2)3.4 搭杆(1.2)5.插销.6.7 钩

所谓金文篆书有大篆、籀文,是先秦流行的书法艺术风格,书写后范铸的字体表现得流畅圆润,而木刻文字因刀笔锋利,用力过大难以行笔,故有明显的转折痕迹,其线条显得有些呆板,笔画在起笔与落笔间有木刻文字的特点。

曾侯乙编钟下层横梁刻文即 C.65.下.1.1、C.65.下.1.2、C.65.下 1.3、C.65.下.2.1(此件挂钟处无刻字)等 13 件钟,其原因则是在楚王酓章赠曾侯乙镈钟,移置了原挂曾侯乙钟的位置所致。除一件外挂钟处均镌刻文字,均为挂XX音律的钟的说明,包括挂钟的附件铜钩在内都有铭文标注,[2](p532-537)下层钟梁上和铜挂钩件上有文字共约287字,下层钟木梁上文字刻得较大,笔画交待清楚,笔道也十分流畅,虽说笔的圆转比较生硬,却仍然体现出篆字引书的独有风格。但青铜件上镌刻痕迹明显,笔道较浅,断断续续,可见这些文字不应铸字。众所周知,在坚硬的铜件上刻字其笔画多有难辨的劣势。

中层钟架刻文风格与下层钟架上的刻文风格基本相同。只是下层钟梁大,故此文字刻得要大;中层钟梁要小些,故此刻文也就相应小些。铜件挂钩上文字镌刻笔画劲挺,笔道浅显,字体淳朴典雅,刻写文字的形式也显娴熟。其字数要比下层钟梁文字少一些,多则17字,少则4字,可见C.65.中.1.1钟梁文字“羽反”、“宫反”诸字。[2](p532-537)如 C.65.中.1.2[架](簨)“割洗之少商”,[挂](1)“钟之大商角”。 ()“钟之少商”;又如 C.65.中.1.6[架](簨)“姑洗之商”、[挂](框)“钟之少羽之反”、(1)“钟之少反”、(2)“钟之大宫角”。[2](p532、537-539)因为这些文字都是刻在朝着钟口之上木梁上的直书的一行字,字数为四至五字不等,整个字体不太规则,但这些文字都是界定律名与挂钟的位置,将钟正鼓音在姑洗均中的称谓刻在横梁上。横梁上诸如“大宫、大、大徵”等阶名前加一个“大”字。中层有挂钟框架31副,铭文可见“尺孠之”,“钟之”等。[2](p131、532、537-539)

上层横梁上没有文字,但下层、中层梁架上的刻文书法艺术特点很突出。其钟架刻文计187字,挂钟铜制构件上的铭文740字也均系刻文,但木质刻文与铜质刻文的书风则不同,木质刻文笔道深且字体大;铜质上刻文浅显且字体微小,不甚规则并模糊不清。对这些文字书法艺术风格进行探讨,可以明辨编钟铭文的艺术风格和源流。木质刻文、铜质刻文和中层与下层编钟横梁和铜件上的刻文,其书风与篆刻技艺均有不同,稍加研究便能看出汉字书法艺术的发展轨迹。春秋战国时期曾国文字和书法的创新与结构的变化,为战国秦汉文字结构与字体演变起到了基奠作用。因此对曾侯乙文字与书法艺术风格进行系统解析,采用排列法寻觅其艺术元素与文化内涵,将会有极大的收效。从这些文字的部件、部首、笔顺、形符和字素结构着眼,则可窥视其笔画与笔道之间所蕴涵的书法艺术神髓。综上所述,我们认为曾侯乙编钟金文篆书和木质、铜质、石质物体上的书风,从篆字体势结构和书写铸制工艺与镌刻形式的不同,所得到的结果也就完全不同了。当然,这仅仅是通过青铜礼器、木质、石质和铜质载体上的文字来集中剖析这个时代曾国所流行的金文篆书字体的演变规律。

二、曾侯乙墓漆木衣箱文字书法艺术与礼制的关系

曾侯乙墓出土的漆木衣箱5012件。有文字的漆木器主要是衣箱,虽说文字不多,但文化内涵极为丰富,尤其是漆木衣箱上的“二十八宿”天文资料,为世界天文史上的奇观。

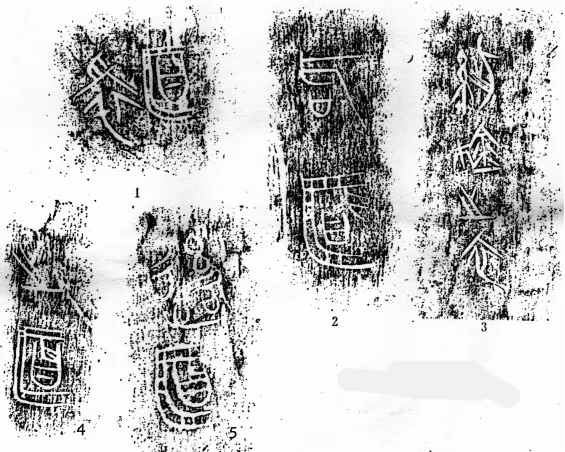

例1:衣箱8件,分为衣箱、酒具箱和食具箱三种。五件衣箱上,两件盖顶上分别刻有“(狄)匫”和“匫”,另外一件箱盖顶部刻“止(之)”和“後”字。还有一件衣箱上阴刻“紫(錦)之衣”(E.61)和 E.67 刻文为“狄匫”[2](p353-354)。木质衣箱上如“後”、“止(之)”和“狄匫”诸字系刀刻文字,笔画粗放,笔道宽深,虽见转折明显,但圆润中不失篆书下刀和起刀留下的痕迹。衣箱上的字体书风似与编钟横梁上的文字风格有异,钟梁刻文接近曾侯乙竹简文字书风,衣箱刻文则带有两周铜器铭文书法艺术的元素,字形呈方块形,颇有青铜器上铸制的文字艺术风格。(图3)

图3 曾侯乙墓衣箱刻文拓片 1.E.6 72.E.4 53.E.6 14.E.6 6

衣箱上的二十八宿书写艺术为先秦时期的漆书精品。除了竹简为毛笔书写的文字外,在曾侯乙墓出土的编磬、衣箱上也有出现。如果把软笔(含毛笔)书写的文字与金文、刻文相比较的话,那么,前者文字的书写艺术是重在表现装饰手法,后者则重在表达书写者的心绪。衣箱漆书文字仍然为大篆,以战国时期汉字书法艺术单行的章法谋篇,以绘画作品搭配文字的布局形式出现,兼有书法艺术与绘画的双重神韵。象征着天穹的曾侯乙漆木衣箱上,绘有斗转星移、青龙白虎和二十八星宿名称,这是一幅绚丽多姿的书法与艺术的典籍。曾侯乙墓的所有文字资料,主要包括数千字的反映礼乐制度社会中的律文,以及蕴含科技文化元素的天文星宿,反映了曾国经济与军事实力的不同侧面,由此汇集成一座蕴含科技、文化、军事、艺术的地下宝库。

天文历法是人类用聪明才智征服大自然的实践与收获。“十有二岁”是古代天文占星家虚构的岁星,即行星中的木星;“十有二月”即指十二个朔望月,即月球绕地球十二周的时间。“十有二辰”,即古人按子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥等十二辰,将天空分成十二个方位,这就形成天文史上的奇观,衣箱上绘制的北斗星绕北极星旋转,其斗柄转一周所指十二辰位置。古人在同大自然的斗争中掌握了观察天象的经验,把“十日”以甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸命名。“二十有八星之位”即书写于衣箱上的“角、亢、氐、房、心、尾、箕、斗、牵牛、女(? )、虚、危(? )、西萦、东萦、圭、娄女、胃、矛、毕、此佳、参、东井、与鬼、酉、七星、张(? )、翼、车”。[2](p355)也就是说二十八宿分布在黄道附近,从西面到东面,将一周天分为二十八个不等分,以其作为坐标点,观测日月五星运行位置并与天体运行现象进行对照,即 “以会天位”、达到“冬夏致日、春秋致月、以辨四时之叙”的测度效果。可见,在中国礼制社会中,随着对天神的崇拜,人们也从实际生活中积累了观测天象的丰富经验,用于发展农业生产和消除大自然带来天灾人祸。《周礼·春官·宗伯·保章氏》曰:“保章氏掌天星,以志星、辰、日、月之变动,以观天下之迁,辨其吉凶”。[8](p819)可见,有专门人员负责观测记录星、辰、日、月的变移情况,再引申出吉凶福祸的各种猜想。“以星土辨九州之地,所封封域皆有分星,以见妖祥。以十有二岁之相,观天下之妖祥。以五云之物,辨吉凶,水旱降丰荒之禄象。以十有二风,察天地之和命,乖别之妖祥。凡此五物者,以诏救政,访序事。”[8](p819)由此更不难看出古人用这五种占验方法,为礼制社会政治活动和社会生活服务。

武威磨嘴子三座汉墓中出土了由天盘和地盘组成木胎漆盘,天盘圆地盘方,象征着天圆地方的理念。盘中心用竹珠镶出北斗七星,外沿隶书阴刻十二月神:微明、魁、从魁、传从、小吉、胜先、大一、天冈、太冲、功曹、大吉、神后;外层书刻角、亢、氐、房、心、尾、箕、斗、牛、女、虚、危、室、壁、奎、娄、胃、昴、毕、觜、参、井、鬼、柳、星、张、翼、轸二十八宿。[9]由此可见,从战国曾侯乙墓漆木箱上书写的二十八宿,至汉代武威磨嘴子汉墓漆盘上的二十八宿天文图象,都是反映古代人们对天文观测、记录、整理与运用的过程。从战国篆字到汉代的隶书,书法的发展与艺术的演绎经历了一个漫长的过程。在书写这些二十八宿时,人们往往怀着对天神的崇敬,以严谨而又小心的神情表现书风特色,所以,研究曾侯乙墓漆木衣箱上的二十八宿文字的书写个性和特点,有助于研究曾侯乙书法艺术源流发展的轨迹。

曾侯乙墓漆木衣箱二十八宿中,在亢宿下有“甲寅三日”4字,“甲寅三日”是横向单线描写“”的图形。饶宗颐先生将漆木箱上用漆书书写的二十个字释为:“民祀隹坊(房),日辰于(? )维。 兴岁之四(驷),所尚若(陈)。 徍(径)天(常)和”。[10]房星即辰马天驷,是农祥星宿,古代人们生活多以农业生产为主,观察变化的天象可为农业生产带来帮助。五谷丰登,国民安康,统治者的政权也就稳固了。“甲寅三日”之甲字呈倒睡形,“三”字近似八卦“▁”卦形,“日”呈鳄鱼目形,“寅”呈“”形,依此出现在衣箱二十八宿星旁,专家将“”释为与天象星宿有关的“甲寅三日”诸字,被众多学者所接受。依此三字按篆书笔画规律推测,与书法艺术元素虽说不接近,但“”字两旁部件为“”形,仍有考察与研究的必要。如曾侯乙戈“”图形释为“曾”,释为曾国图腾,则回味无穷。[2](p269、357)仔细观察,凡是图案形似字非字者,均不见有书法艺术的特点,无论从笔画、笔顺、结构,还是部首着眼,均难判别这组图案与文字书法艺术风格有关。

《左传·文公十四年》曰:“秋七月,……有星孛入于北斗”。[11](p1853)1977年发现的安徽阜阳双古堆西汉女(汝)阳侯墓还出土了黑漆圆形盘,分为上、下两个圆盘,用针刻文字二十八宿即:角十(? )、亢十一、氐十(? )、房七、心十一、尾九、箕十、斗二十二、牵牛九、婺女十、虚十四、危六、营室二十、东壁十五、奎十四、娄十五、胃十一、昴十五、毕十五、觜六、参九、东井二十六、与、鬼五、柳十八、七星十二、张(? )、翼(? )、轸(?)。[12](p299)这组文字书写形式是用针刻而成,其笔道纤细,笔画浅显,尚无毛笔书法艺术的旨趣,倒与硬笔书法艺术风格有些相近。正因以针书写较为难辨,故二十八宿诸多文字在漆黑的圆盘上,泛出的浅显颜色就容易辨认了。由此可见,曾侯乙漆木衣箱上“甲寅三日”诸字,酷似针刻文字,笔画精细如针,其文字表现的图形底蕴浓烈,此即“十月之交,朔月辛卯,日有食之”。[13](p445)

甲骨文具备象形、指事、会意、形声、假借等造字方法,已有明显的文字构造规律性,具备了用笔、结字、章法形成的书法艺术的三要素,也就是先写后刻的书法艺术表现形式。其实,在殷代就有毛笔书写的墨书和朱书艺术,因而在曾侯乙墓出土漆书、墨书文字就不足为奇了。曾侯乙钟鼎文以钟铭为正体,规范整齐,有较强的美术装饰性,但礼器中的铭文就出现正体和手写的俗体字,也就是说在篆书中加入了行书这种随意性较强的书写形式。在漆木衣箱上的漆书、石磬上的朱书、竹简上的墨书艺术风格中,蕴藉着曾系文字的书写特色。有些文字则有繁体与异体字形相间的,并杂糅着文字规范与俗体兼施并蓄的意味。

《周礼·天官·冢宰·内司服》曰:“内司服掌王后之六服袆衣,揄狄、阙狄、鞠衣、展衣、缘衣、素纱。辨外、内命妇之服,鞠衣、展衣、缘衣、素纱。”[7](p691)“素纱”即白纱里子,其上往往会缯绘五颜六彩的图案,以示其美。可见宫廷丝织服装极为高贵。在祭祀、宴请宾客的时候,王后九嫔和贵妇都会穿上时尚且高贵的服装。如《周礼·天官·冢宰·内司服》曰:“凡祭祀、宾客,共后之衣服,及九嫔、世妇,凡命妇,共其衣服。共丧衰亦如之。后之丧,共其衣服,凡内具之物。”[7](p691)

《周礼·天官冢宰·染人》曰:“染人掌染丝帛。凡染,春暴练,夏纁玄,秋染夏,冬献功,掌凡染事。”[15](p692)丝织品在春季加工中要经过暴晒使其柔软,夏季染纁色和玄色,秋季染五色,到了冬天就要呈贡染制的服装或丝织成品。由此看来,曾侯乙漆木衣箱上刻有“紫锦之衣”就不难理解了。古人在器物上书写文字是十分讲究的,精确到每个字句和全部文字的涵义。否则,曾侯乙是不会在衣箱上绘制与天文科技有关的具代表性的二十八宿图的。《礼祀·曲礼上第一》曰:“史载笔,士载言。……行;前朱鸟而后玄武,左青龙而右白虎,招摇在上,急缮其怒,进退有度,左右有局,各司其局。 ”[16](p1250)朱鸟、玄武、青龙、白虎,古代称之为四象。朱雀指南方,玄武指北方,白虎指西方,青龙指东方。文字书写之美,丝织染色绚丽,漆箱工艺制作水平精湛,无不与经济、文化、科技、军事发达的曾国种桑养蚕、丰丝厚织有关,这在曾侯乙墓出土文物中反映突出。[2](p450)曾侯乙墓出土丝麻织品残片234块,原料为桑蚕丝,其中丝织品原料也为蚕丝,包括锦绣、绢纱四件。所谓丝则是丝、麻织品,其时代之早,品种之多,颜色十分丰富。在曾侯乙内棺绢片上多为棕竭色,纱、绢、绣、锦呈棕色,以示深沉富贵之气。绚丽多姿的丝织产品与五彩缤纷的漆木衣箱以及二十八宿天文图象文字之间,起到了相得益彰,相互辉映的效果。

曾侯乙墓漆书文字与文化艺术内涵,则是曾国书法艺术的缩影,集诗、书、画艺术元素和礼制社会的信仰于一体,承传着周代文字书写艺术的精髓,滋润了曾侯乙时代的礼制文化与民俗风情的沃土。所以说,从礼制文化视角看,曾国从曾伯文、曾侯(),曾侯、曾侯乙历代诸侯,随着社会经济文化发展与青铜礼器、钟鼎文字不断演进,漆木刻文、漆墨兼书的篆字均在正体和装饰性文字之间游走,说明任何文字与礼制社会中祭祀、丧礼、农业和求天敬神等各种仪礼活动关系十分密切,藉以利用书法艺术记载和抒发当时人们生活的情感。尤其二十八宿衣箱上的整体构图十分讲究,文化内涵非常丰富,其书写技艺精细严谨,笔画纤细流畅,其中青龙白虎有自然天成的效果,“斗”字如勺象征着无限的天穹,这种科技文化以精湛的艺术形式表现出来,融汇了天象和地舆的文化艺术元素,兼蓄了雍容华贵的宫廷贡品——衣箱丝织品雅致奇趣,形成了二十八宿与紫锦之衣的天趣与神韵。

[1]周礼·春官·巾车[A].十三经注疏[C].北京:中华书局,1979.

[2]湖北省博物馆.曾侯乙墓(上册)[M].北京:文物出版社,1989.

[3]许慎.说文解字全文检索[M].广州:南方日报出版社,2004.

[4]周礼·考工记·凫氏[A].十三经注疏[C].北京:中华书局,1979.

[5]周礼·考工记·轮人[A].十三经注疏[C].北京:中华书局,1979.

[6]周礼·春官宗伯第三[A].十三经注疏[C].北京:中华书局,1979.

[7]周礼·天官·内司服[A].十三经注疏[C].北京:中华书局,1979.

[8]周礼·春官·宗伯[A].十三经注疏[C].北京:中华书局,1979.

[9]甘肃省博物馆.武威磨嘴子三座汉墓发掘简报[J].文物,1972,(12).

[10]饶宗颐.曾侯乙墓匫器漆书文字初释[A].文字研究(第十辑)[C].北京:中华书局,1983.

[11]左传·文公十四年[A].十三经注疏[C].北京:中华书局,1979.

[12]周世荣.长江漆文化[M].湖北:湖北教育出版社,2004.

[13]诗经·小雅·十月之交[A].十三经注疏[C].北京:中华书局,1979.

[14]周礼·天官冢宰·典丝[A].十三经注疏[C].北京:中华书局,1979.

[15]周礼·天官冢宰·染人[A].十三经注疏[C].北京:中华书局,1979.

[16]礼记·曲礼上第一[A].十三经注疏[C].北京:中华书局,1979.