基于政策执行的基层政府社会稳定风险评估

——一项面向西部Z县的质性研究

刘泽照, 王惠佳, 黄 杰

(1. 西安交通大学 公共政策与管理学院, 陕西 西安 710049; 2. 西安交通大学 管理学院, 陕西 西安 710049;3. 西北政法大学 刑事法学院, 陕西 西安 710112)

社会稳定风险评估(以下简称“稳评”)作为一项具有前瞻性的国家政治决策,其推出是立足我国社会转型期发展实际,期望通过制度化工作程序,实现政府促改革、保发展、创稳定目标的良性互动。近年来,该项举措在一些地区获得积极探索并形成了若干典型模式(如“遂宁经验”、“淮安模式”),然而也应看到,“稳评”工作运行的层级不平衡及选择性执行问题依然比较突出,不少地区尤其一些基层政府部门在现实具体工作实施过程中不乏采取多种“弹性”变通路径,乃至该项重大政策工作被常规性简化为诸如“领导小组+内部座谈+文字报告”等形式套路。换言之,若从政策执行的理论视角探视,地方政府“稳评”实施路径中存在执行的行政梗阻效应,从国家战略目标转化为政策实施的现实过程中发生了系统“扭曲”或背离,未能有效实现政策设定初衷,进而由执行失败衍生出一系列政治、经济及社会问题。因此,通过较为科学的研究方法深入探索“稳评”工作中的影响关系进而提出针对性调整思路具有较高的实践价值。本文试图以县级政府系统为平台,采用扎根理论的研究方法对该问题进行探索性研究。

一、 政策执行理论基本脉络

有关政策执行及影响变量关系的研究,过去几十年间西方学界多有探讨和争论,虽未能达成统一共识,但形成了较为完整的认知脉络。综观已有研究路径,大体围绕并延续三条主线进行:即自上而下路径(top-down approach)、自下而上路径(bottom-up approach)和综合路径(integrated approach)。

自上而下路径立足政策制定者角度看待政策执行问题,强调中央政府和高层决策部门的主导作用及能力,认为科层组织机构的设置体系和管理方式是提升政策执行效力的关键因素,而对执行机构施加控制、管理、协调的力度很大程度上将决定政策执行成功的可能性。同时,组织自身特征、成员内隐价值观念也被认为是影响现实政策执行的重要因素,而高层决策者意图及科层机构监督控制机制的运行很大程度上决定政策执行客观效果。如Meter & Horn等就曾提出一个分析框架,将“组织特征”和“成员意向”视为解释变量,用以对现实政策执行的影响路径进行实证诠释[1-2]。从政策实施的一线执行视角来看,自下而上路径更为重视基层官员的作用,认为政策执行的有效性与“街头官僚”的权力、利益、意愿和政策执行能力直接相关,主张建立政策执行的多元行动者视角,从行动者之间复杂互动来探索政策执行。与静态认知相反,政策执行过程本质上是组织内外相关利益者及行动者相互交易、妥协、制衡、联盟的活动过程,而对该过程的深刻把握需要不断补充对基层行政主体和目标群体心理动机与行为的准确分析。Lipsky、Elmore、Hjern等是自下而上研究路径的代表人物,他们根据自身研究均强调从基层社会及行政组织的实际情况来探讨政策执行过程[3-6],同时将政策执行的环境、条件、时空、机构、基层文化等纳入其分析视野。

集中以上两种路径特征,综合路径更加强调影响政策执行变量在因果关系上的复杂性和动态性,力图构建更为全面的系统视角。综合路径融合了政策制定与执行过程,将机构决策者和基层执行方统筹考虑,以期发掘共同的执行结果作用关系[7-8]。Goggin等曾提出一个分析美国政府间政策执行情况的网络模型——沟通模型(communication model),将州政府视为政策执行中间变量,该模型受到各执行子系统的综合影响,这包括政策执行者的主观判断、官员个人偏好、文化环境、相关方谈判交易能力等[9]。此外,20世纪90年代以来,政策网络和政策执行网络已成为研究现实政策执行的重要分析工具, 与科层组织单向控制不同,政策执行更主要体现为政策网络中的人际互动关系,而非制度结构关系,在执行网络中,各个行动者彼此进行资源交换和信息传递[10-11]。执行网络视角有助于深入理解政策制定者、执行者以及相关方的互动过程,并把握政策执行影响的内部关系机制。

从已有的研究可以获取以下启示:一是整体而言,政府公共政策执行有别于其他组织政策执行,其根植于公共组织系统,受科层体系内部多种有形及无形关系影响,对该问题考察需要建立多维的综合视角;二是“稳评”作为具有中国本土特色的社会管理政策,其执行实施在政府序列内或许存在层级变异,基层政府层面离不开发展水平、环境及文化等影响因素,目前研究多限于宏观的理论探视,尚缺乏对微观社会尤其是基层政府的深入探讨;三是社会稳定议题和政府公务人员价值观也对政策执行的具体发展态势产生影响,如基层官员的为政基调和行政理性往往会对“稳评”施加不同作用,但此类描述有待通过现实数据予以验证。

二、 研究方法及样本来源

基于中国基层政府部门“稳评”政策执行视角的探讨,目前学界研究甚少,更未形成相关变量范畴、测试量表或理论假设。鉴于此,本研究通过非结构化方式对有关代表性工作人员进行访谈,采集第一手资料,以我国西部Z县为对象采用质化研究(qualitative research)方法抽离提炼有关影响因素并建立作用关系模型。

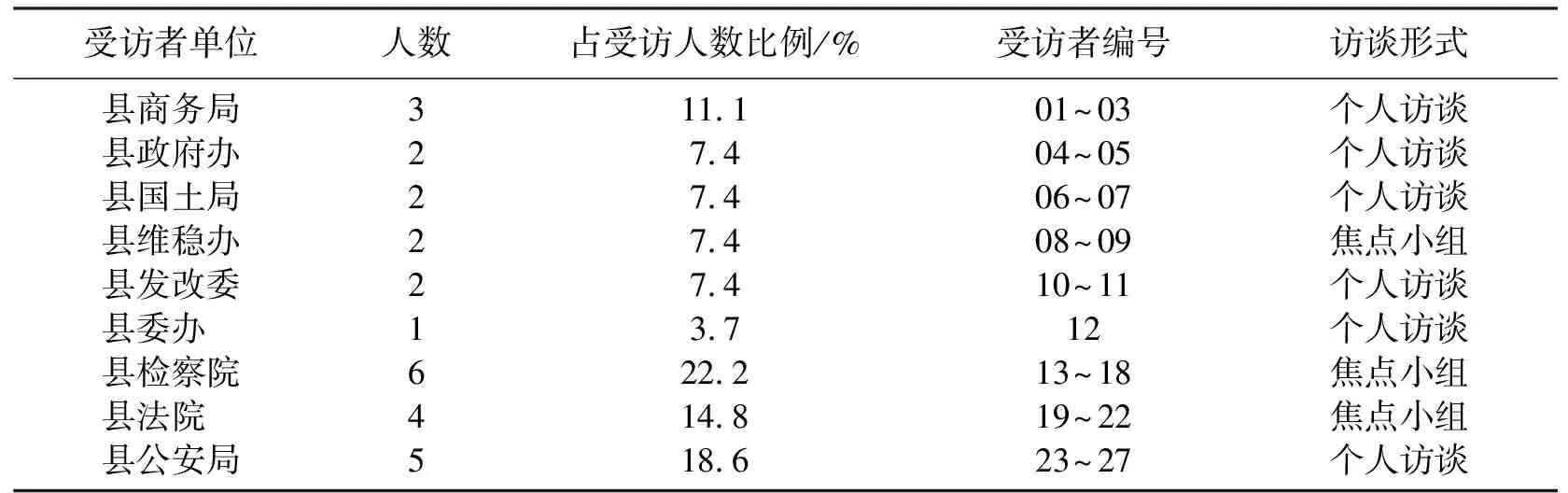

Z县系我国西部地区关中平原一个大县,近年来经济社会事业、工贸活动进入快速发展阶段,在上级政府统一领导下县政府出台了相关“稳评”的执行文件及实施细则,为本项研究提供了较好探索平台。鉴于质化方法要求受访者对研究问题有一定接触和理性认识,故我们选择的受访对象均为Z县专科及以上学历政府部门工作人员,且掌握“稳评”信息内容的一线个体。样本量的确定依据理论饱和(theoretical saturation)的原则为标准,最终共选择了27个受访对象,受访者基本情况如表1所示。

表1 Z县受访者基本资料一览表

在时段上,访谈时间为2012年3月至2012年8月。根据受访对象实际情况和访谈研究原理,我们采取个人深度访谈(depth interview)和焦点小组讨论访谈(focus group interview)相结合的方式,并依据访谈结果形成访谈记录。我们随机选择2/3的访谈资料进行编码分析和模型建构,另外1/3则留用作为理论饱和检验。

本研究采用扎根理论(grounded theory)这一探索性质化研究技术,其特点是事先不做预设,强调借助系统的资料收集和分析而提取概念维度,探寻现象意义间关系并由此建构概念解说框架[12],由于理论衍生于现实资料, 相较仅是依据主观经验或推测来聚合概念更为接近现实。我们以访谈资料为主要数据基础辅之已有研究资源,通过将文本资料进行开放式编码(open coding)、主轴编码(axial coding)、选择性编码(selective coding)三个步骤来对意义单元进一步类属化,从而构建“稳评”政策执行影响关系模型。分析过程均采用连续反复比较的归并思路,不断提炼和修正概念范畴,直至达到理论饱和。

三、 范畴提炼和模型建构

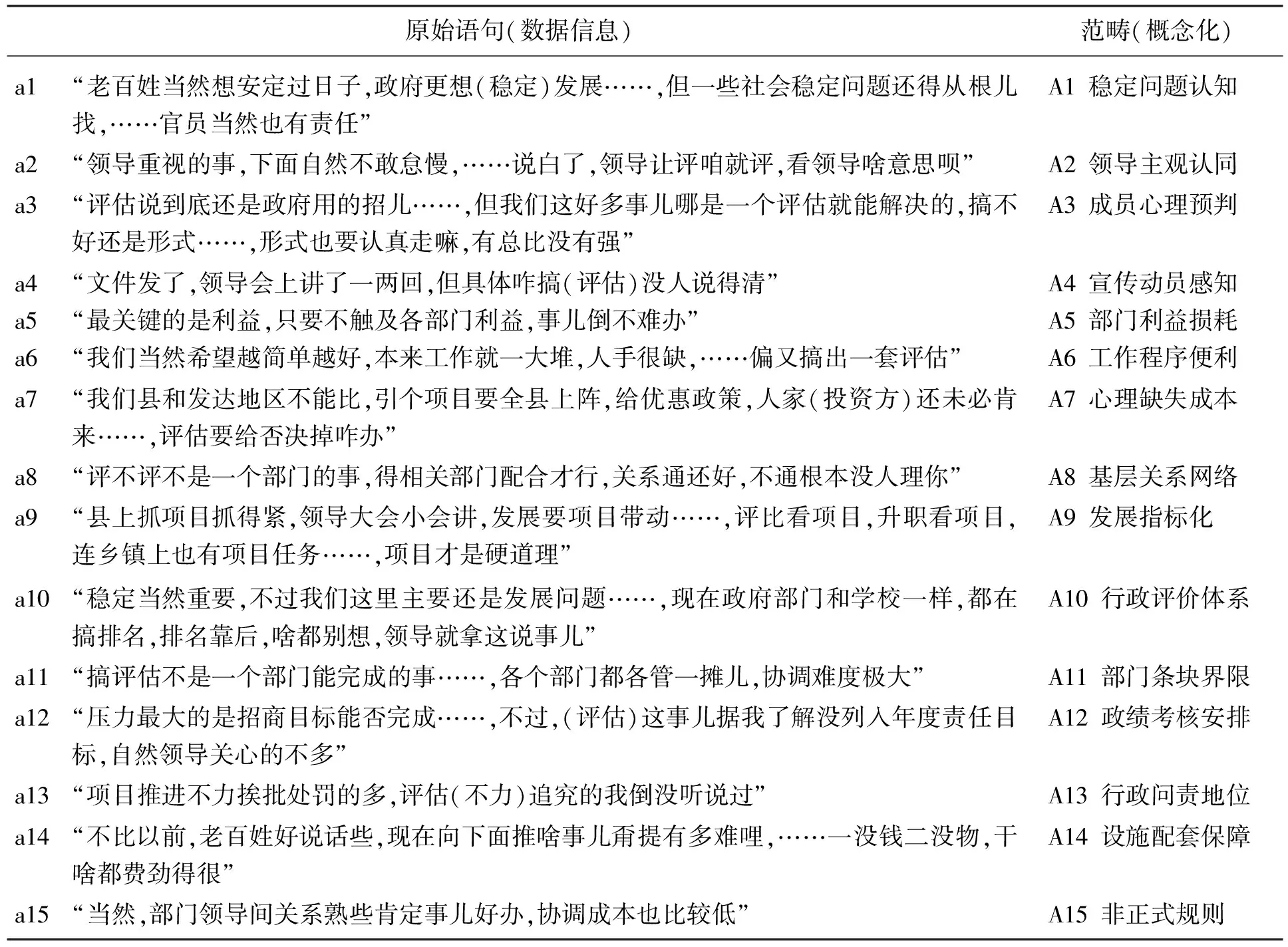

1.开放性编码

开放性编码(一级编码)是对原始访谈资料整理的基础上通过逐行分析进行分辨、提炼和归类,将性质相似或意义关联的概念命名合并为同一类别,以从原始文本资料中产生初始意义单元,发现概念范畴。该过程旨在以开放的心态减少研究一方个人主观偏见或理论定式影响,强调将数据资源按其原始自然状态加以命名和类属化,在不断比较中提炼出更高一级概念范畴。基于此,我们遵循开放的原则,以“稳评”政策执行影响因素为核心主题,使用受访者的原话作为数据逐一标签化,归纳分类过程中合并组合意义交叉概念,剔除语句中重复频次极少的初始概念(频次少于2次)。为了节省篇幅,对每个范畴我们仅仅抽离节选1条原始访谈资料典型语句及相应的初始概念作为例证说明(见表2)。

表2 访谈信息的开放性编码范畴化(节选)

注:为说明研究过程及空间限制,本文仅截取部分访谈内容。

2.主轴编码

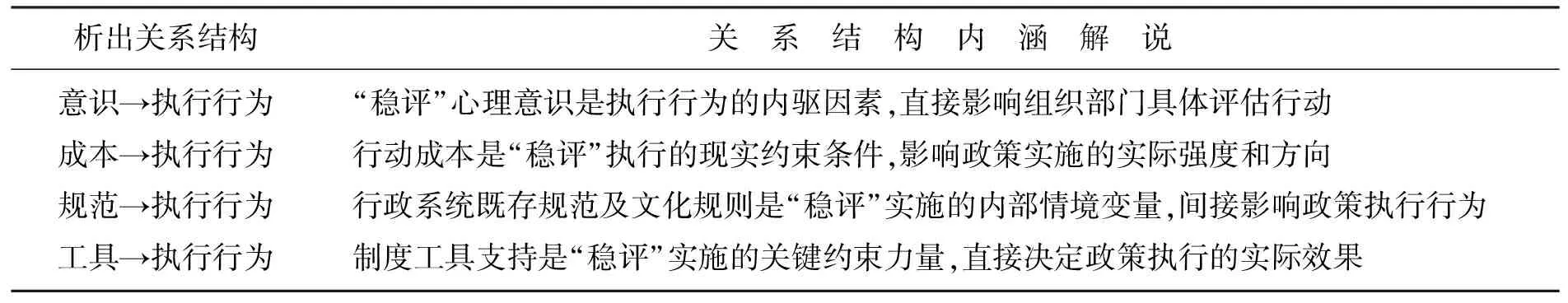

主轴编码(关联式登录)旨在发掘初始范畴之间的潜在逻辑关系,进一步发展主范畴和副范畴。本研究根据不同范畴在概念层次上的相互关系和逻辑次序对以上形成的概念类别进行分析、归类,共归纳出4个主范畴。各主范畴及其对应的开放编码范畴如表3所示。需要说明的是, 根据扎根理论编码原则被抽取归纳出来的关系,依据的是概念间的意义层次, 而非原始资料的层次,范畴命名绝非唯一, 研究者或许会使用其他命名或标签,这取决于研究者的关注点、扎根方法训练和诠释解说的需要。

表3 主轴编码形成的主范畴

3.选择性编码

选择性编码(核心式登录)是对主轴编码形成的主范畴进行分析后识别挖掘出具有统领性的核心范畴,与其他范畴系统联结起来并验证其中关系,从而将大部分研究成果囊括在一个比较宽泛的理论框架之内。本研究中,主范畴的典型关系结构如表4所示。

表4 主范畴的典型关系结构

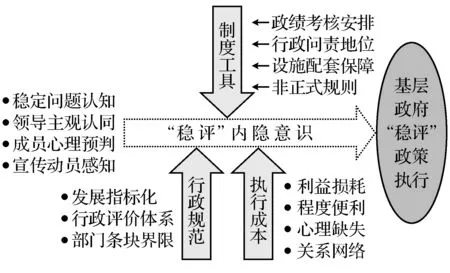

我们确定“‘稳评’政策执行的影响因素关系及作用机制”这一核心范畴,围绕核心范畴的扎根分析可以归纳为:“稳评”心理意识、“稳评”行动成本、行政系统规范、制度工具支持4个主范畴对“稳评”执行存在显著影响,其中,“稳评”心理意识是内驱因素,直接作用于基层政府部门具体评估行为,行动成本和行政系统规范则调节影响“稳评”意识—执行行为之间的联结关系。以此为分析基础,本研究建构出一个基层政府“稳评”政策执行影响因素模型,命之为“意识—成本—规范—工具”集成模型(consciousness-cost-norm-tool,简称CCNT model),如图1所示。

4.理论饱和度检验

本研究选取另外1/3访谈资料进行理论饱和检验。结果显示,上述模型中的概念范畴已经非常丰富,对于影响基层政府“稳评”政策执行的4个主范畴(内隐意识、行政系统规范、执行成本、制度工具)均没有发现可形成的其他重要关系,主范畴内部也没有发现新的构成因子。由此可以认为,所建理论模型在理论上是饱和的,达到扎根方法要求。

图1 县级基层政府“稳评”执行影响因素集成模型

四、 结论与讨论

1.政策启示

我们运用扎根理论方法,依托Z县政府部门现实访谈资料,对基层县级政府“稳评”执行实施的关键因素变量进行了探索性识别。研究表明,内隐意识、执行成本、行政系统规范、制度工具情境这四个提取主范畴对以县级为代表的基层“稳评”存在显著影响,其执行强度和效果受上述因素作用。特别是构建的主范畴形成机制和构成因子更多地融入中国基层行政系统背景下的特有元素,在以往的研究文献中尚未被普遍关注或足够重视,这对全方位地认识基层“稳评”实践发展了新的视角。

(1) 强化“稳评”的内隐感知

“稳评”是我国政府在社会转型期的特殊发展阶段优化公共决策, 促进社会管理科学化的重要政策手段, 已得到国家高层认可并积极推动。 基于此,要充分发挥行政组织内政治动员的特有优势, 通过多种方式加强基层政府系统对经济发展阶段社会稳定态势变化和风险评估问题的宣传沟通, 强化基层行政人员尤其是部门主要领导者公共决策风险的心理感知。 当前,我国不少基层政府官员受强烈的“政绩锦标赛”体制驱动, 胆大妄为之举频频超越制度边界, 尽管意识到地区发展中广泛存在的稳定风险问题, 但现实工作中却往往怀有侥幸敷衍、“打擦边球”的内隐心理, 对“稳评”的实施意义、程序、路径缺乏真正认可和实践动力, 尤其机构“一把手”态度及心理认识不到位将直接对“稳评”执行起到梗阻效应, 这在理论和现实中均有较为典型的客观印证。 Spillane & Guagnano等[13-14]研究后认为, 政策执行过程应该考虑“个人感知的复杂性”, 个体心理意识调节外部行为, 其强度和结构将影响到行为效力, 行为的变化始于意识的转变, 故大力强化基层政府风险治理及“动态稳定”的发展意识, 有助于构建“稳评”执行的内部组织环境。 此外,要依托我国政府强大的组织动员力量, 扩大延伸“稳评”执行的正向宣传力度, 避免使一线人员对发展中的社会稳定问题产生无所适从甚至无能为力的被动心理暗示而降低风险评估行动的内在激励。 当某一问题关注度提升到一定程度后, 也应从强调事件重要性转向重点传播执行行为的积极效力层面。

(2) 厘定系统成本

作为独立的利益实体,基层行政机构对于国家政策的认知既有整体的宏观考量,亦有群体的现实权衡。一方面,如果“稳评”执行收益得不到政府系统内支持认定或现实实施成本过高,则理性的机构部门主观上难以形成持久的执行动力,从而驱使公共政策沦于泛泛形式。因此,应采取多方面措施手段,如设施配套、设立评估基金、政学对接、行政规约等具体外部支撑,保障“稳评”实施的路径通畅,组织成本可控。另一方面,基于“稳评”的长时序动态特性,要改变现行对评估结果的单一文本层面考查,而强化对执行过程的全程跟踪,将执行融入对组织及个体的重点考核中,并细化指标体系,做到奖惩并用。相应地,宏观主管部门可建立分类测评体系,明晰“稳评”政策目标,将消极执行成本与组织部门及个人的现实利益相联结,引导基层部门从奉行敷衍“推托”转向积极推动,以提高“稳评”执行的“违约”系统成本,促进政策实践。

(3) 优化发展考评结构

长期以来,我国政府系统中逐步建立并维持着以考评机制为“指挥棒”的行政绩效体系,而过度经济指标导向的考评结构序列衍生出诸多人为的社会风险,挤压可持续性发展空间,是诱发官民对立、系列国家政策执行失真的关键性源头之一。在此背景下,一些基层政府专注于招商引资、政商对接、多上快上重大项目等经济活动,围绕考评指标开展各项部门工作,并以此“论功行赏”,与之关联不大的政策实施内容则虚置归后。根据所做的深度访谈,我们发现多数基层公务人员对地区发展的理解和认识限于项目数量、引资总量、产值效益等纯经济指标,其他社会发展领域却往往支吾模糊,淡化观之。基于当前中国基层社会实际,尽管短期内不可改变政府系统内序列层级化的考评机制,而调整优化发展指标,更多吸纳社会发展、社会稳定的综合内容或比重调整却是紧迫且现实可行的。从该意义上来讲,“稳评”的科学执行、政策效用发挥有赖于基层政府发展内涵和行政考评导向的根本性切实转变。

(4) 确立责任联动的刚性约束

根据访谈结果,我国基层政府中的权责不清是“稳评”执行的重要障碍, 具体表现在党政官员之间、主管领导与兼办人员之间、正副职之间的责权失衡, “集体讨论、齐抓共管”的既存工作思路往往使得地区公共政策附加的行政责任受到弱化和虚置。 基于此,“稳评”的科学实施推进必须夯实责任定位的现实规则, 明确“失责”及“追责”的法定制度和程序, 确立人员尤其是主要领导者的责任追究机制, 破除居位能上不能下的传统陋规, 对“稳评”中懈怠失察、有咎不辞的领导干部, 要依法启动罢免等程序, 让不能或不肯承担应有责任的主要人员不再持有相应权力。 很大程度而言, 唯有使政府官员时时感于如履薄冰的责任敬畏, 才会谨慎用权,“ 稳评”的执行路径才会更为顺畅。

2.研究局限及未来研究方向

我们运用扎根理论方法,依托Z县政府部门现实访谈资料,在对信息进行编码、登录、范畴提取处理基础上,构建了基层县级政府部门“稳评”执行影响因素的多维概念模型(CCNT model),对于探索我国基层政府“稳评”工作机制的理论构架具有现实指导意义。当然,由于本文提出的模型是基于探索性研究方法得出的,其推广度还需经过大范围的样本检验,尚需对涉及的范畴及构成因子进行定量解析并开发相应测量量表,采用大规模问卷调查以检验变量间的确切关系。进一步而言,后续研究将探究相关概念作为自变量、因变量、中间变量、控制变量等多因素间影响关系及交互作用,刻画“稳评”执行在不同层次区域中的一般运行过程或发展轨迹,从而发现普遍性的共同规律。

参考文献:

[ 1 ] Van Meter D S, Van Horn C E. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework[J]. Administration and Society, 1975,6(4):445-468.

[ 2 ] Mazmunian D A, Sabatier P A. Implementation and Public Policy: With a New Postscript [M]. Chicago: Scott Foresman Company, 1983.

[ 3 ] Lipsky M. Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service[M]. New York: Russell Sage Foundation, 1980.

[ 4 ] Berman P. The Study of Macro and Micro Implementation of Social Policy[J]. Public Policy, 1978,26(2):157-184.

[ 5 ] Elmore R. Backward Mapping: Implementation Research and Policy Decisions[J]. Political Science Quarterly, 1979,94(4):601-616.

[ 6 ] Hjern B. Implementation Research: The Link Gone Missing[J]. Journal of Public Policy, 1982,2(3):301-308.

[ 7 ] Sabatier P A. Top-down and Bottom-up Approach to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis[J]. Journal of Public Policy, 1986,6(1):21-48.

[ 8 ] Matland R E. Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-conflict Model of Policy Implementation[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 1995,5(2):145-174.

[ 9 ] Goggin M L, Bowman A O. Studying the Dynamics of Public Policy Implementation: A Third-generation Approach[M]∥Palumbo D J, Calista D J. Implementation and the Policy Process: Opening up the Black Box. Westport: Greenwood Press, 1990.

[10] Rhodes R A W, Marsh D. New Directions in the Study of Policy Networks[J]. European Journal of Political Research, 1992,21(2):181-205.

[11] Andrew G. How Networks Explain Unintended Policy Implementation Outcomes: The Case of UK Rail Privatization[J]. Public Administration, 2001,79(4):851-870.

[12] Corbin J, Strauss A. Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria[J]. Qualitative Sociology, 1990,13(1):3-21.

[13] Spillane J P, Reiser B J. Policy Implementation and Cognition: Reframing and Refocusing Implementation Research[J]. Review of Educational Research, 2002,72(3):387-431.

[14] Guagnano G A. Influences on Attitude-behavior Relationships: A Natural Experiment with Curbside Recycling[J]. Environment and Behavior, 1995,27(5):699-718.