结构设计中抗震措施的探讨

惠希存 申磊 孙峰 朱俊有

日照市规划设计研究院,山东 日照 276800

引言

2008年5月12日,四川汶川发生8.0级地震,震中烈度达11度,造成近10万人伤亡,此次地震为新中国成立以来国内破坏性最强、波及范围最广、总伤亡人数最多的地震之一。

此次地震,促使我国各种结构设计规范加快更新,《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)相继实施,新规范在总结我国发生的几次大地震基础上,对部分内容进行了修改,特别是对于结构抗震措施有了较大的改进。本文将针对抗震措施的概念,抗震措施包括的内容展开论述,以便于读者加深对规范的理解。

1.结构抗震措施的概念

结构抗震措施是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括建筑总体布置,结构选型,地基抗液化措施,考虑概念设计要求对地震作用效应(内力及变形)的调整以及抗震构造措施等。

抗震构造措施是指根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求,是抗震措施的一部分。

2.建筑结构设计中主要抗震措施

2.1 结构方案布局

结构布置原则:结构方案设计中尽量做到体型(平面和立面的形状)简单,抗侧力体系的刚度和承载力上下变化连续、均匀,平面布置基本对称。即在平立面、竖向剖面或抗侧力体系上,没有明显的、实质的不连续(突变)。规范中虽然列出了不规则的量化标准,但我们在设计中还是应该尽量从概念上把握。

图1

几次大的地震表明,结构方案的不合理更容易造成房屋的整体破坏。如图1为汶川地震中北川的一沿街楼倒塌的照片,此结构为三层底部框架砌体结构,地震中一层全部的倒掉,二三层却完好无损。因此在设计中此类结构尽量避免采用。

2.2 场地和地基

地震造成建筑的破坏,除地震动直接引起结构破坏外,还有场地条件的原因,如:地震引起的地表错动与地裂,地基土的不均与沉陷、滑坡和粉、砂土液化等。因此应尽量选择对抗震有利的地段,避开断裂、滑坡、液化等不利地段。

2.3 内力的调整

为达到大震不倒的抗震设防目标,需要对结构构件的内力进行一定的调整,主要有框架强柱弱梁、强剪弱弯、强节点的调整,剪力墙剪力、弯矩的调整,框支柱内力调整等。

2.3.1 强柱弱梁

强柱弱梁指的是使框架结构塑性铰出现在梁端的设计要求。用以提高结构的变形能力,防止在强烈地震作用下倒塌。“强柱弱梁”不仅是手段,也是目的,其手段表现在人们对柱的设计弯矩人为放大,对梁不放大。其目的表现在调整后,柱的抗弯能力比之前强了,而梁不变。即柱的能力提高程度比梁大。这样梁柱一起受力时,梁端可以先于柱屈服。

规范中对于一级框架结构和9度的一级框架是按照实际承载能力进行调整,而对于其他的梁柱仅进行内力的调整,但在实际设计中往往出现梁配筋超过内力所需的情况,如裂缝控制、构造配筋、楼板钢筋的影响等,因此要真正实现“强柱弱梁”不能仅进行内力调整,更应该复核调整后柱的承载能力是否大于梁的承载能力,梁筋超配的情况下,柱配筋也相应调整。

从汶川地震中建筑物破坏情况看,多数框架结构破坏塑性铰均出现在柱上,强柱弱梁很难实现,因此我们在设计中在满足承载力要求的情况下应尽量减小梁的配筋,加大柱配筋。

2.3.2 强剪弱弯

剪切破坏为脆性破坏,结构若出现脆性破坏极易造成建筑物无征兆的突然倒塌,因此我们应避免这种破坏。强剪弱弯即是通过内力及配筋的调整,使构件的抗剪能力强于抗弯能力,弯曲破坏早于剪切破坏。

同强柱弱梁情况类似,有些情况仅进行内力的调整,在设计中同样应注意梁柱主筋超配时箍筋相应调整,真正做到强剪弱弯。

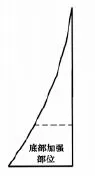

2.3.3 剪力墙内力的调整

对于抗震等级为一级的剪力墙,底部加强部位以上的部位,墙肢的组合弯矩设计值及剪力设计值均乘以放大系数,弯矩放大是为保证剪力墙的塑性铰出现在底部加强部位,剪力放大是弯矩放大的同步,为实现强剪弱弯的要求。一级剪力墙调整前后的组合弯矩设计值如图2,图3所示。

对于其他剪力墙仅对底部加强部位进行强剪弱弯的调整,弯矩不作调整。

2.4 抗震构造措施

由于地震的不确定性以及目前我们对地震的研究还达不到精确计算的程度,为实现抗震设防目标,还需要大量的抗震构造措施。大量的震害表明,采取恰当的抗震构造措施比设计进行精确的计算更具意义。如下图(图4)北川地震前新建砌体结构房屋,按规范采取一定的抗震构造措施,如圈梁、构造柱,此楼在地震中严重倾斜,但在圈梁、构造柱等的拉结下并未倒塌,在实际地震烈度远大于设防烈度的情况下,仍达到了大震不倒的设防目标。

图2 一级剪力墙调整前弯矩图

图3 一级剪力墙调整后弯矩图

图4

抗震构造措施主要包括:竖向构件(墙、柱等)的轴压比,构件的截面尺寸要求,配筋率、箍筋加密区要求,砌体结构的拉结、构造柱、圈梁要求等等。

四川雅安地震中新建建筑破坏情况表明,严格按照现有规范采取抗震构造措施的建筑基本能达到抗震设防目标要求。

3.结语

综上所述,在结构设计中,设计人员应充分理解抗震措施在结构设计中的重要性,采取必要的抗震措施,以达到抗震设防目标,避免在大震中发生大面积的楼房倒塌、人员伤亡等情况,保证人民生命财产安全是一个结构设计者义不容辞的责任。

[1]建筑抗震设计规范(GB50011-2010).

[2]高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2010).