墨西哥和美国的跨国劳工运动

高婉妮

传统上,劳工运动处于国界与劳工领域的双重界限之内,主要是一国之内与劳工事务相关的各种行为体组织起来,反对雇主剥削、争取更好劳工待遇的活动,它不仅包括对劳工权利的社会斗争和法律要求,也包含了对整体社会生产秩序的变革要求①Robert N.Stern and Daniel B.Cornfield,The U.S.Labor Movement:References and Resources,G.K.Hall& Co.,1996,introduction and chapter1.。但自20世纪80年代末90年代初开始,在北美,跨国劳工运动的合作开始兴起,尤其是墨西哥与美国的劳工运动合作,引人瞩目②参见Marisa von Bulow,“Networks of Trade Protest in the Americas:Toward a New Labor Internationalism?”Latin American Politics and Society,Vol.51,No.2,May 2009,pp.1 -28;Rodriguez- Garavito,“Contesting the Global Governance of Labor:Law and the Transnational Labor Movement in the Americas(1990-2005)”,Conference Papers of Law & Society Annual Meeting,2007,pp.1-10;Norman Caulfield,NAFTA and Labor in North America,Urbana and Chicago:University of Illinois Press,2010;Ruth Buchanan and Rusby Chaparro,“International Institutions and Transnational Advocacy:The Case of the North American Agreement on Labor Cooperation”,UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs,Vol.13,No.1,Spring 2008,pp.129 -159.。这一时期,围绕自由贸易协议的谈判,墨西哥与美国的劳工团体联合人权与环境保护主义组织等非国家行为体,借助在《北美劳工合作协议》(North American Agreement on Labor Cooperation,简写NAALC)框架下的跨国和跨政府合作,将维护劳工权益这一传统议题与全球化扩张下捍卫人权与社会正义等目标相结合,实现了跨国、跨阶层与跨领域的广泛合作。

然而,问题是美国作为世界上最大的资本主义国家,其劳工运动的经济社会背景、运动的目标等与有着大量剩余劳动力且严重依赖外部资本的墨西哥存在着巨大的差异,甚至在某些问题上双方还处于相互对立的位置 (比如墨西哥劳工移民在美国的大量存在就曾引起美国底层劳工的强烈不满和排斥),即使存在着反对经济一体化的共同目标,但不同团体在某些问题上的立场、对同一目标的关注点也不尽一致。那么,他们是如何克服这些分歧、实现合作的?换言之,是什么原因促使这些不同的行为体在劳工问题上进行跨越国界的合作?这些合作又是以怎样的方式进行?本文将主要关注墨美劳工运动的跨国合作,并进一步探究劳工运动能够实现跨国合作的原因。

一、墨美劳工运动跨国合作概况

20世纪70年代末,随着美国工厂纷纷倒闭、墨西哥资本出现崩溃,加之传统劳工运动走向衰落,墨美两国工会组织、普通工人之间的非正式联系开始增多,美国的非政府组织也开始关注墨西哥、中美洲及拉丁美洲移民工厂和农场中的草根劳工组织。跨国界、跨领域的联合行动成为墨美两国劳工运动新的选择。短短二三十年间,这一行动已如星星之火,燃烧至美国和墨西哥、乃至西半球其他国家的多个领域、多重议题上①Ruth Buchanan and Rusby Chaparro,“International Institutions and Transnational Advocacy:The Case of the North American Agreement on Labor Cooperation”,p.137;Joel Stillerman,“Transnational Activist Networks and the Emergence of Labor Internationalism in the NAFTA Countries”,Social Science History,Vol.27,No.4,Winter 2003,pp.577 -589;Shareen Hertel,Bridging the Human Rights Divide:Transnational Advocacy on Labor and Economic Rights in the 1990s,pp.151 -160;Dan La Botz,“Mexico’s Labor Movements in Transition”,Monthly Review,Vol.57,No.2,June 2005,http://monthly review.org/2005/06/01/mexicos-labor-movement-in-transition.。

起初,工会组织、普通工人之间的非正式联系以及关注人权、劳工权利和社会正义的跨国交往不断增多。到20世纪80年代,随着《北美自由贸易协定》谈判提上日程,一向反对自由贸易的劳工运动将其作为主要目标。这些劳工运动者,在借鉴加拿大活动家组织经验和运动模式的基础上,与环境保护主义者、人权组织等一起形成了跨国联盟②参见 Jeffrey Ayres,Defying Conventional Wisdom;Jeffrey Ayres,“Transnational Political Processes and Contention Against the Global Economy”,Mobilization,Vol.6,No.1,pp.55-68.。这期间,墨西哥的劳工活动家在铁路、汽车以及其他一些产业中建立独立工会的行动取得了一定的胜利①Dale Hathaway,Allies Across the Border:Mexico’s“Authentic Labor Front”and Global Solidarity,Cambridge,MA:South End.,2000;Robert Alegre,“Taking Control:Mexican Railway Workers and the Strikes of 1958 -1959”,Tinker Series Presentation Latin American Area Center,Arizona:University of Arizona,1999;Ian Roxborough,Unions and Politics in Mexico:The Case of the Automobile Industry,Cambridge:Cambridge University Press,1984.。 “可靠工人前线” (Authentic Workers’Front,简称FAT)成为20世纪80年代末90年代初跨边界独立工会运动的领导力量②FAT由天主教堂创立于20世纪40年代,起初立场较为温和,后来变得比较激进。。它与美国电器、无线电和机器工人联合会 (United Electrical,Radio and Machine Workers of America,简称UE)③UE是20世纪40年代后期建立起来的与劳联-产联 (AFL-CIO)平行的组织,但它与劳联-产联日渐保守的倾向 (尤其是在20世纪50年代中期两者合并之后)不同。UE领导层中存在着一定的共产主义影响力,一直坚持进步的 (progressive)定位与战略。参见Joel Stillerman,“Transnational Activist Networks and the Emergence of Labor Internationalism in the NAFTA Countries”,pp.577 -580.的合作开启了墨美劳工运动跨国合作的先例。

在美国,由于工业结构的调整和里根革命 (Reagan revolution)带来的保护主义的发展,一些工会尝试采用新的倾向于国际主义的组织战略。当早期人们对北美自由贸易区的可行性进行讨论时,美国电器、无线电和机器工人联合会的组织者在加拿大主办的三国会议上遇见了墨西哥“可靠工人前线”的领导人。经过洽谈,他们决定在两个组织之间建立战略联盟,在各自所处的国家内协同组织劳工运动。这样,美国电器、无线电和机器工人联合会 (UE)直接卷入了墨西哥的各种工厂运动,而墨西哥的“可靠工人前线”(FAT)则派出组织者,代表拉美劳工去美国工厂参与它们的组织,并参加集体劳资谈判活动。这两个在各自国内具有较大影响力的劳工组织在建立国际团结的道路上迈出了非常重要的一步④Dale Hathaway,Allies Across the Border:Mexico’s“Authentic Labor Front”and Global Solidarity,chapter 3;Michael Dreiling and Robinson Ian,“Union Responses to NAFTA in the U.S.and Canada:Explaining Intra and International Variation”,Mobilization,Vol.3,No.2,October 1998,pp.163 - 184;Maria Lorena Cook,“Mexican State - Labor Relations and the Political Implications of Free Trade”,Latin American Perspective,Vol.22,No.1,Winter1995,pp.77-94.。

到了北美自由贸易区谈判期间,美国和墨西哥两国的活动家均加强了与加拿大活动家的跨边界联系。工会、环境保护主义团体、一些智囊机构以及“社会正义导向”的非政府组织也建立了联盟,并对两国国会进行密集的游说。一方面,这些活动家意识到《北美自由贸易协定》可能会对自己带来严重后果,并觉察到在协定内容形成阶段彼此加强合作的重要性;另一方面,协定谈判本身也允许这些活动家创立更为广泛的联盟以及运动框架,允许劳工和环境主义者克服过去的冲突,建立工会—非政府组织之间的联盟。因此这一时期,对《北美自由贸易协定》的抗议促成了广泛而复杂的联盟①这些联盟包含了工会、研究员、环境主义者以及“后劳工NGOs”等,它们进行的运动,相当于彼得·沃特曼所说的“新国际主义”(New Internationalisms)。他认为,劳工国际主义在不抛弃传统国际劳工官僚体制而与关注相似问题的社会运动联盟的情况下,其单独行动能够比之前更加有效。一些建立在NAFTA斗争之前或谈判之间的联盟可以在NAFTA劳工方面的条款下一直努力,最终形成动员,反对多边投资条款 (Multilateral Accord on Investment,简写MAI)和世界贸易组织。参见Peter Waterman,Globalization,Social Movement,and the New Internationalisms,London:Mansell,1998,conclusion.。

由于谈判期间受到了强大阻力,《北美自由贸易协定》纳入了劳工和环境方面的考虑,另外形成《北美劳工合作协定》(NAALC)和《北美环境合作协定》(NAAEC)。《北美劳工合作协定》为三国劳工提供了权益受损的投诉平台,界定了劳工权益的基本原则,也创设了一系列制度,促进了北美地区劳工法和劳工政策的合作。借助这一平台,美国和墨西哥两国的劳工组织、人权组织就自由联合权、集体谈判权以及罢工权的侵犯等发起了多起投诉。它们也利用《北美劳工合作协定》提出了一些新战略,例如,不同国家的工会互相交流对方的投诉方式,通过合作和信息交流确定某一雇主为活动目标,以及多个工会共享同一个组织者等。在每一个战略中,劳工活动家都将目标放在努力应付资本流动以及形成国际集体谈判机制上。

今天,墨美劳工运动的跨国合作甚至可以用“墨美跨国劳工运动”来表述。面对这样一种新的社会现象,我们有必要探究其背后隐藏的动因。首先,我们需要将其置于全球化的大背景下,考虑地区经济一体化对墨美劳工运动的影响,通过分析资本—国家—劳工三方机制的失衡,及这一失衡下新的社会力量的重组,找到其结构层面的原因;其次,在NAFTA框架下,深入分析墨美两国国内政治经济的变化,以墨西哥所遭受的两次经济危机和新自由主义改革以及美国进行的生产结构转变为载体,分析其对两国劳工运动的影响;最后,有必要对参与合作运动的不同行为体的动机进行剖析,它们代表了不同的社会阶层和利益团体。

二、经济全球化对劳工运动的冲击

(一)全球性资本扩张对劳工运动的冲击

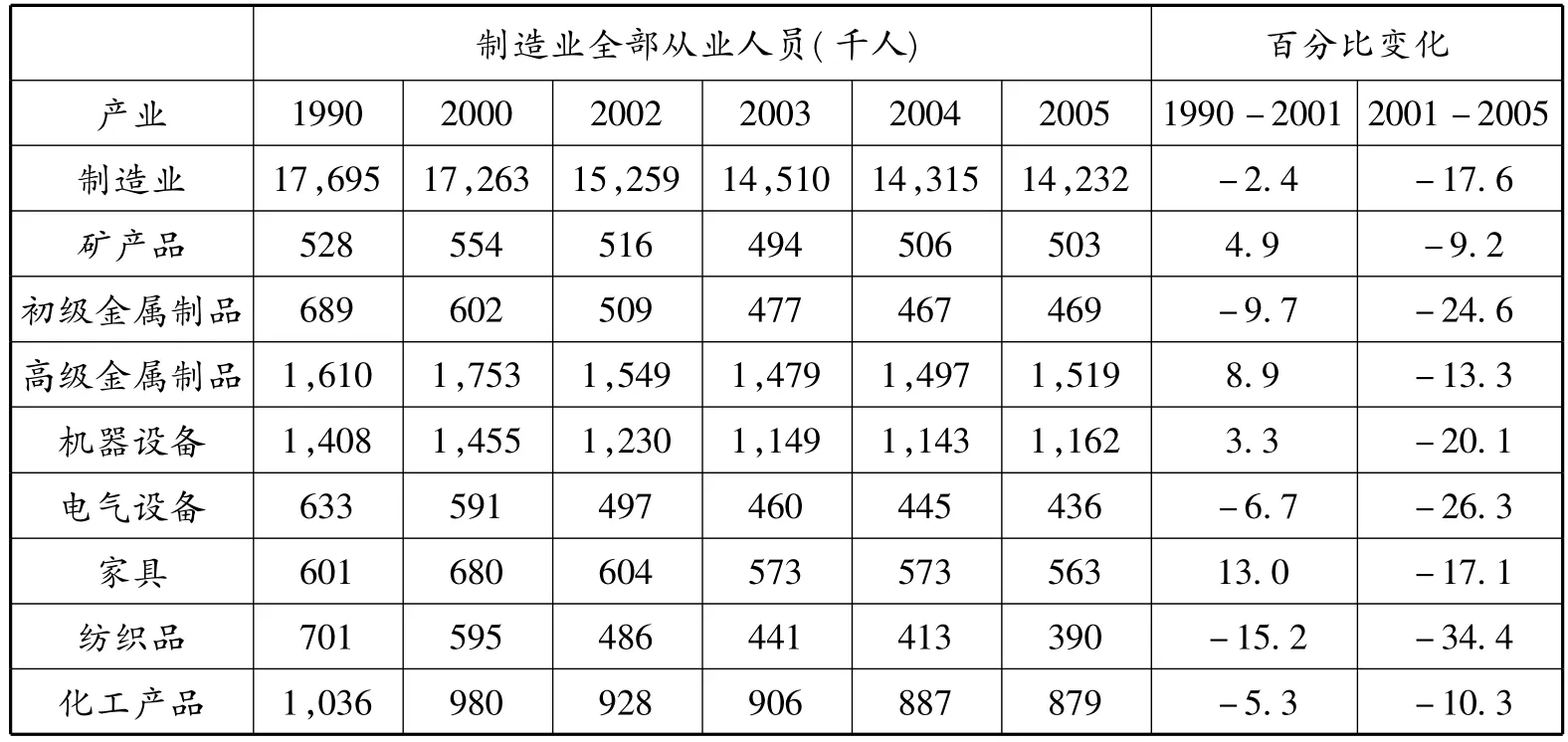

全球化进程中,商品和资本跨越主权国家的边界,流动更为灵活与迅捷,而劳动力却依然受制于边界控制而无法自由流动。劳资双方在流动的自由程度上存在着严重的不对等,这种不对等加剧了劳动力对资本的依赖以及资本对劳工的控制。20世纪70年代以来,发达资本主义国家 (尤其是美国)的制造业日益衰败,它们在传统工业制造中的优势竞争力受到了来自新兴工业化国家和地区的挑战。基于发达国家日趋提高的劳动力成本,和发展中国家丰富且低廉的劳动力资源的现实,发达国家的资本逐渐通过“外包制造”等方式向亚洲、非洲及拉美的发展中国家和地区转移。这一转移对于跨国公司母国劳动力市场的影响是巨大的:制造业的外包使产业发生国际转移,减少了国内低技术工人的需求,也减少了从事这些行业的蓝领工人的就业机会。以美国为例,自1990年以来,制造业从业人数一直处于下滑趋势,自1990年到2008年,其占总就业人数的比例由18%下降到11%①陈宝森、王荣军、罗振兴主编:《当代美国经济》,社会科学文献出版社2011年版,第122页。。这一点也可以从跨国公司为发展中国家制造的就业岗位上得以验证。据统计,1993年9月,在跨国公司就业的墨西哥人占本国制造业正规就业的比重高达27%。而在NAFTA生效后,对美国111家跨国公司的调查显示,有半数公司在墨西哥扩大了业务,其中三分之二的公司雇用当地人②王翠文:《墨西哥贸易自由化及其对制造业、就业和工资的影响》,载《拉丁美洲研究》2002年第2期。。这一方面加大了母国劳动力市场的竞争力度,另一方面也迫使已就业工人接受更低水平的工资和劳动条件。这自然引起了劳工群体的不满,因而团结起来抵制全球化。

经济全球化的另一个组成部分是贸易的自由化。对于发达国家来说,自由贸易,使得国内企业受到竞争压力,部分企业无力改善经营,效益减少,被迫裁员;部分企业运用先进设备,以“机器代替人”③李薇薇:《国际贸易对美国制造业工人就业的影响》,载《世界经济情况》2008年第10期。,提高劳动生产率,在增加效益的同时,却也加深了对机器的依赖,从而导致对劳动力的需求下降。以美国来说,国际贸易对美国制造业工人的影响巨大,从业人数连年下降,1990年为1769.5万人,到2000年降低为1726.3万人,到2005年甚至只有1423.2万人④数据来源:美国经济分析局www.bea.gov。。尤其在纺织、矿产品加工等行业,从业人员数量大幅减少 (具体见表1)。

表1 美国部分制造业就业情况 (1990-2005年)

对于发展中国家来说,通过自由贸易涌入的商品,以其生产成本、质量、品牌等方面的优势,对本土的生产造成很大的冲击,部分有能力的企业改造升级,而更多的企业则无力应对竞争被迫关闭。这样的结果不仅导致成千上万的工人失去了工作,走上街头进行抗议,从而影响社会安定,更严重的是,也导致本国的生产和消费市场逐步遭到外国商品的侵占,对国家经济造成了严重威胁。以墨西哥来说,1986-1994年,墨西哥的贸易自由化改革降低制成品关税税率,取消各种非关税壁垒限制,仅1985-1990年间,制成品的平均关税税率就从34% 降至14%①Aaron Tornell and Gerardo Esquivel,the Political Economy of Mexico’s Entry to NAFTA,National Bureau of Economic Research Working Paper 5322,p.5.。在北美自由贸易区建立之后,美国、加拿大和墨西哥三国间的制成品关税大幅降低。墨西哥承诺大部分商品在5-10年之内取消关税,平均关税税率由10%减为5%,并在十五年之内开放农产品和服务市场。这极大地促进了墨西哥出口加工业的发展,也创造了大量的就业机会。在1983-1997年间,这些客户工业的出口额年均增长率近20%。1997年,2867家工厂直接雇用的劳工将近94万名②Rudolf M,Buitelaar,Ramon Padilla,Ruth Urrutia,“The In - bond Assembly Industry and Technical Change”,CEPAL Review,No.67,1999,p.146.转引自张勇《浅析拉美客户工业及其对就业的影响》,载《拉丁美洲研究》2010年第3期。。然而,由于这些转口加工业与国内产业很少有直接联系,经过20世纪90年代的快速增长之后,自2000年10月起,墨西哥客户工业的生产和就业开始急剧下降。以墨西哥电子工业为例,2000-2002年,该行业就业人数下降31%,电子制造业的重要城市——蒂华纳的整个客户工业就业数量削减30%③Mexico’s Maquiladora Decline Affects U.S.-Mexico Border Communities and Trade:Recovery Depends in Part on Mexico’s Actions,United States General Accounting Office,July 2003,p.2.。失业人数增多,企业工资无法满足员工生活需要,工人生活标准下降。加之贸易自由化对墨西哥国内农牧业带来重大打击,大量农民失去生活依靠。这使得劳工运动不仅仅局限于工人阶级,同时也不仅仅局限于一国之内,跨国劳工运动有了坚实的大众基础。

(二)新自由主义思想主导下国家政策的调整

国家通常被假定为国内公共利益的提供者和守护者,即具有一定的社会管理功能④朱光磊:《政治学概要》,天津人民出版社2008年版,第97页。。20世纪前半期,当西方工业化国家意识到成长于自由主义中的工会和雇主“双方制”的生产关系存在缺陷,需要对产业冲突进行规制时,国家便参与进市场当中,形成了国家—工会—雇主的三方机制⑤[加拿大]罗伯特·考克斯:《生产、权力和世界秩序:社会力量在缔造历史中的作用》,林华译,世界知识出版社2004年版,第114页。。在这一三方机制中,国家开始关注劳资谈判的结果,将自身政策目标的确定和实现与其他两者的配合结合起来。相对而言,这一机制比较稳定,其中劳工运动的主体非常明确,即代表劳工利益的工会,在生产领域,它通过同资本方的集体讨价还价,为劳工争取经济利益;在政治领域,它联合代表劳工利益的政治团体 (主要是政党),通过推动立法或者游说政府,为劳工争取政治和社会利益。

然而,受到70年代以来经济危机的冲击、资本的全球流动以及“新自由主义”①衡量新自由主义的标准包括公共事业的私有化、经济的放松管制、贸易与工业的自由化、大幅度的关税削减、公共支出 (尤其是社会支出)的削减、政府规模的缩减、国际市场的扩张、对全球金融流动的放任、阻止账面通货膨胀的货币标准的确定 (即使存在失业率上升的风险)以及对劳工组织的严格控制。参见:Manfred B.Steger,Globalization:A Very Short Introduction,New York:Oxford University Press,2003,p.52.思想的影响,政府奉行“放松管制”的经济政策,对劳资冲突开始采取“视而不见”的做法。就美国来说,在所谓的“华盛顿共识”(Washington Consensus)的引导下,政府政策向大型资本利益集团的倾斜相当明显②Manfred B.Steger,Globalization:A Very Short Introduction,New York:Oxford University Press,2003,p.52.。这主要是因为在一个相互依赖程度越来越高的体系中,政府对资本利益的敏感性和脆弱性比对劳工运动的要高,而且,资本利益集团游说政府和国会的力量远远大于劳工集团。此外,诸如对移民的限制和边界管制等政策,也会对其产生间接的影响。而在墨西哥,在经受了1982年的债务危机之后,政府进行的新自由主义改革更是将资本发展置于首要地位,推行了大规模的私有化,放松贸易限制以及大规模地吸引外资等政策。这些改革一方面引发了一系列的社会问题,比如贫富差距拉大、失业增加、各阶层之间矛盾冲突加剧等;另一方面使得政府对经济社会的调控能力下降。在经过私有化之后,原来的国有企业承担解决就业、提供社会保障、以低利润供应基础产品的社会功能下降;政府低价拍卖国有企业导致国有资本损失严重,加上自由贸易政策导致的大额贸易逆差,政府掌握的资金大幅贬值等,能够用于社会调控的数量非常有限。因此,在劳资博弈中,国家的协调作用降低,劳工群体的利益诉求得不到回应与保障,三方机制明显倾向于资本方。

(三)传统劳工运动的衰落

衡量一个国家劳工运动或工人阶级力量的指标主要有三个:“入会率”(或称“工会密度”)③“入会率”一般指工会会员占全体劳动力的百分比,它虽然算不上一个完善的尺度 (因为在有些国家,比如法国,虽然入会率很低,但工人阶级却很团结,能够成功地对抗雇主和政府),但总的来说,在入会率高的地方,工人的工资、津贴和社会福利等比入会率低的地方要好。、“罢工发生率”以及是否存在强大的劳工政党。20世纪中期以来,尤其是自70年代以来,以劳工为动员基础、工会为组织主体的美国传统劳工运动陷入困境。一方面,工会成员的“入会率”急剧下降。1954年美国私有经济部门中39%的劳工加入了工会,然而到2003年私有部门的入会率已经下降到8%④Dan Clawson,The Next Upsurge Labor and the New Social Movement,Ithaca:ILR Press,2003,p.14.。另一方面,由于经济原因所导致的罢工次数急剧减少。就80年代来说,1980年为187次而到了1989年则为51次,参与罢工的人数也由79.53万人降为18.49万人;90年代,这一数字由1990年的44次降为1999年的17次;在2000年到2008年这一数字徘徊在20次左右①国际劳工组织劳工数据资料库,网址:http://laborsta.ilo.org/STP/guest,2012-04-09.。而在组织团结方面,劳工运动也出现了意识形态危机,相当一部分人在对工人阶级共同利益的认识上出现分歧。在墨西哥,工会密度由1984年的30%降到了2000年的20%。但与美国不同的是,经过自由化改革,墨西哥劳工对自我权利与参与社会改革的意识得以进一步激发,对劳工运动充满了热忱。此外,劳工阶层的分化也是传统劳工运动衰弱的重要原因。在美国,由于制造业的外包和经济结构的调整,部分蓝领工人在获得新的技术与管理经验之后,转变为脑力劳动者,进入白领阶层;而大多数蓝领工人面临的则是更少的就业机会、不断下压的工资以及不得不接受的苛刻工作条件。原先的蓝领阶层发生了分化,进入白领阶层的劳工对工作现状比较满意,他们没有强烈的改变意愿,这导致可能参与劳工运动的工人数量进一步减少,劳工运动的社会动员基础进一步弱化。

劳工力量的衰弱、资本的大肆扩张以及国家政策向资本方的倾斜,导致资本—国家—劳工三方机制失衡,并进而使三方机制中以劳工为社会基础、以工会和政党为主体的劳工运动发生了变化。他们不得不放弃对共同“阶级立场”和“经济利益”的认同要求,与人权、环境等其他领域的活动行为体一起融进更为广泛的跨身份社会运动中,从而使20世纪90年代以来的劳工运动具有了跨国性和泛联盟化的特点。在参与主体上,工会与人权活动家、环境保护主义者、学生、消费者、宗教非政府组织结成了“行动者联盟” (Activists-Alliance)。在意识形态上,工会与非政府组织的联盟在价值观和道德原则上形成了一致的身份认同,即“关注社会正义的行动者”②Robert Kozinets and Handelman Jay,“Adversaries of Consumption:Consumer Movement,Activism,and Ideology”,Journal of Consumer Research,Vol.31,No.3,December 2004,pp.691-704.。同样,在参与策略上,工会也采取了“人权”、“公司社会责任”等“话语符号”来表达和维护劳工利益。而在组织形式上,“行动者联盟”没有采用正式的、统一科层化的结构,而是采取一种松散的“网络化”形式,确保了运动中工会和各种NGO的独立性。

三、墨西哥经济危机与美国生产模式转型对两国劳工运动的影响

(一)20世纪80年代以来墨西哥经济危机与国内改革

在20世纪最后的二十年中,墨西哥经历的两次大规模经济危机 (1982年的债务危机和1994年的金融危机)、“新自由主义”改革③萨利纳斯并不承认自己执政时的改革是“新自由主义的”,他在1991年的国情咨文中称是“民族主义的”,在1993年又称是“社会自由主义”。参见徐世澄《简析1982-2003年墨西哥的经济改革与发展》,载《拉丁美洲研究》2003年第6期。以及地区经济一体化,直接影响了工人阶级的生活状况和劳工运动的发展。1982年8月,墨西哥爆发了债务危机,德拉马德里政府认识到进口替代型模式的局限,将目光转向改革。这场改革以市场经济为基础,对贸易、投资、金融等领域进行了结构性的变革,主要包括贸易自由化,放松对外资的限制,改造国有经济等。1988年上台的萨利纳斯总统在此基础上,一方面继续推行自由化改革,进一步减少国家对经济的干预,加快私有化步伐,开放除了石油、电力、核工业之外的所有部门;另一方面转变了其前任对NAFTA的排斥,积极同美加两国谈判,最终于1992年8月达成协议。自此,墨西哥向其他两国出口商品的大部分取消了关税 (美国为84%,加拿大为79%),其他商品也不同程度地降低了税率。这些改革对劳工群体造成了双重影响:其一,NAFTA生效后,外资的进入和私有化改革一方面使得墨西哥的客户工业吸引了大批墨西哥国内其他地方的劳动者,从业人数相较1994年增长了55万;另一方面也导致国内的脆弱产业受到冲击,本地产品失去市场,工人收入下降,乃至失业。以农业为例,在加入NAFTA之后,墨西哥政府借比索贬值之机单方面取消了对农产品的补贴,放弃原本可享有的10-15年缓冲期,使原本只在水果、蔬菜上具有竞争力的墨西哥农业遭受重创,从事传统小农经济生产的农民无法抵御美加现代化大农场的竞争,纷纷破产。从事农业经济活动的人口从1999年的804.9万人下降到2001年的692.1万人①石砾:《墨西哥加入NAFTA后的经济效果分析》,载《经济研究导刊》2006年第4期。。除此,墨西哥每年新供给劳动力大约100万,单靠出口部门的就业增长无法全部吸收这些新劳动力和从其他部门转移来的劳动力,总体失业人口数量处于上升趋势。其二,私有化改革为部分控制资本的企业主提供了机会,他们通过低价购买国有企业资产,获取了巨额利润。墨西哥国内收入分配出现极大的不均衡,贫富差距进一步扩大。墨西哥的基尼系数从1984年的0.474扩大到1989年的0.537,1994年的0.54,2000年的0.6。1999年,墨西哥极端贫困人口占28%,相较一般贫困人口15%的比例高出13%②李连仲:《墨西哥加入北美自由贸易区的利弊》,载《宏观经济研究》2001年第7期。。社会矛盾加剧,不同阶层、党派之间冲突不断,国内政局动荡不安。1982年债务危机后自由化改革中的诸多问题,最终引发了1994年的金融危机。这场危机导致资本大量外流,企业大批倒闭,失业人口剧增,整个国家负债累累。

两次危机及新自由主义改革产生的负面作用,使贫富差距进一步加大,造成社会普遍不满。另外,自由化在社会思想管制方面的放松,使独立工会数量增多,工人和部分对社会改革极为敏感的精英群体联合起来;而且,墨西哥与美国政府在双边关系的议程设置中,并未将一体化对劳工群体的影响作为主要考虑 (他们将移民问题放在首位),导致劳工问题在国家议程中受到忽视,从而使这些运动者们将目光转向了国际合作。他们不仅在国内举行各种各样的社会运动,而且通过网络和通讯技术与美国同行建立联系,形成跨国倡议网络,开展跨国劳工运动。

(二)经济一体化及美国生产模式转型

一切社会运动发生的根本原因在于对现状的不满。在20世纪七八十年代,美国生产率增长持续缓慢,工资增长停滞不前,两极分化进一步加剧。在1973-1990年间,美国工人每小时的实际薪酬年平均增长率为0.7%。尤其是,处于工资分配底层的劳动者的实际收入大幅下降。例如,工资收入最低的10%的劳动者平均实际小时收入下降了16%①[美]艾伦·克鲁格、塞西莉亚·劳斯:《将学生和劳动者摆在首位?90年代的教育和劳工政策》,载[美]杰弗里·法兰克尔、彼得·奥萨格编《美国90年代的经济政策》,徐卫宇等译,中信出版社2004年版,第519页。。到了90年代,在经历了1990年8月至1991年3月短暂的衰退后,美国经历了“过去三十年以来最好的经济增长”②[美]杰弗里·法兰克尔、彼得·奥萨格编:《美国90年代的经济政策》,徐卫宇等译,中信出版社2004年版,第1页。。但尽管如此,不同阶层、不同行业大批民众的不满情绪依然没有改观,因为基尼系数基本没有发生大的变化③《美国经济顾问委员会报告 (2001年)》,转引自[美]杰弗里·法兰克尔、彼得·奥萨格编《美国90年代的经济政策》,徐卫宇等译,中信出版社2004年版,第239页。。在成就美国经济繁荣的因素当中④就这一问题,法兰克尔和奥萨格对美国顶尖经济学家、克林顿政府的主要经济政策制定者以及国际组织决策层成员的讨论进行了分析,指出这些因素包括短期的“临时性价格好运”、中期的良好宏观经济政策以及长期的全球化、放松管制和生产的结构性创新。参见[美]弗·法兰克尔、彼·奥萨格编《美国90年代的经济政策》,徐卫宇等译,中信出版社2004年版,第10-13页。,包含着推动劳工运动发展的“助手”,其中,最重要的是自由贸易和“后福特制”的生产转型。

在20世纪80年代,虽然里根政府秉承自由贸易的意识形态,但并没有推行自由贸易政策,国内蓝领工人生活状况极为窘迫。在老布什和克林顿政府时期,自由贸易论者掌控了舆论主导权。美国通过各种各样的区域性贸易行动参与到多边贸易体系中,《北美自由贸易协定》就是其最初试验。这一协定在最初的设计中并未充分考虑劳工利益和环境保护,因此招致了严厉的批评。历史上,环境保护组织第一次与劳工团体站在一起,共同干预贸易谈判⑤[美]罗伯特·劳伦斯:《美国90年代的贸易政策》,载[美]杰弗里·法兰克尔、彼得·奥萨格编《美国90年代的经济政策》,徐卫宇等译,中信出版社2004年版,第221页。;而与自贸协定相关的药物、移民、人权和国家主权等问题,也引起了广泛的政治关注。人们对这些问题的关注,导致一种跨越身份与领域的政治联盟现象出现。

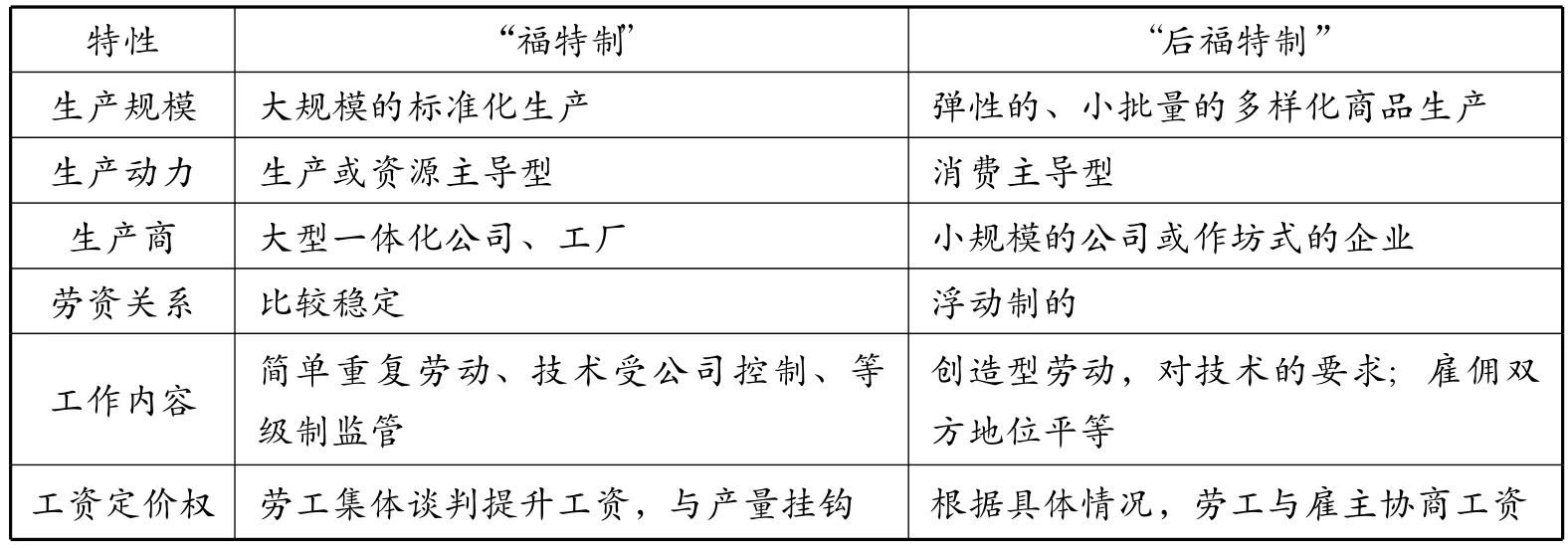

“后福特制”转型,同样推动了跨国、跨领域劳工运动的兴起。“后福特制”更加“小巧而灵活”,它以消费者的具体需求为导向,以不断更新的技术为依托,采用灵活多用的机械和少数高技术水平的劳动力,小批量地生产特殊化的产品,以满足不断变化的多样化市场需求,从而最终兼顾生产效率和规模经济效应 (参见表2)。这样一种转型,减少了其前对低技术工人的需求,增加了对熟练技术工人的需求。在此情形下,部分低技术工人通过学习成为熟练工人,觅得比以往工资更高、工作条件更好的工作;而剩下的大多数,则继续留在低技术劳动力市场中。因此,原先的劳动力阶层出现了分化,高技术工人由于受到企业的重视而与企业的管理方站在一起,而低技术工人不仅工作机会小、工资报酬低及就业环境差,而且面临着一些来自欠发达国家移民 (其中很大一部分是墨西哥移民)工人就业的竞争。资本流动追求利润最大化的本质,直接导致了工作条件和劳工利益的“向下竞争”(Race to Bottom)。因此,这些劳工成为发起并参与劳工运动的主力军,尤其是在NAFTA建立以后①[美]罗伯特·劳伦斯:《美国90年代的贸易政策》,载[美]杰弗里·法兰克尔、彼得·奥萨格编《美国90年代的经济政策》,徐卫宇等译,中信出版社2004年版,第222页。。

表2 “福特制”与“后福特制”的特点比较

(三)NAFTA对劳工问题的安排

作为《北美自由贸易协定》在劳工方面的举措,NAALC在很大程度上是克林顿政府为了保障NAFTA在美国国会的顺利通过才出台的,它由NAFTA各签署国劳工部长组成的委员会管理,劳工部长们在其职责范围内负责创建国家行政办公室。因此,NAALC虽然包含了跨国和国家两个层面,但其实质是嵌套于国内官僚结构,且直接受本国政府管理的国家部门。虽然它没有建立北美劳工标准的跨国机制或法律,也缺乏一种有效的强力实施机制,但它标志着一个创新性原则的出现,即对国内劳工法律进行国际监督。美国和墨西哥都同意在极端情况下,如果一国未能有效执行国内劳工法,则NAALC可以对其实行国际制裁。这一制裁措施必须在争端解决专家小组的授权下进行②[美]罗伯特·劳伦斯:《美国90年代的贸易政策》,载[美]杰弗里·法兰克尔、彼得·奥萨格编《美国90年代的经济政策》,徐卫宇等译,中信出版社2004年版,第221页。。在社会政策层面,这体现了国家和跨国层面上一种政治和法律机制的平衡,跨国劳工运动者在合作中也充分利用了这一点。更重要的是,当运动者们通过发布批评报告等方式引起公众的关注时,便能对成员国政府形成一定的政治压力——北美的劳工与社会运动倡议者们利用这样的机制来实现其战略目标。成员国政府基于对这些压力的敏感性,而采取必要的行动进行应对(关于NAALC对正式提交的申诉所做反应的分布可参见表3)。

表3 NAALC案例决议的分布

NAALC嵌套于签署国国内官僚制度,对政治压力尤其敏感。这为跨国劳工运动的行为体创造了新的政治机会,制造了新的政治领域、活动目标及跨国联合的动机,使他们的合作运动更易取得国家层面的妥协与成功。因此,自1994年以来,虽然每年提出的申诉数量不一,得到的反应也各不相同,但总体上,劳工倡议者对NAALC申诉的利用较为充分。这也为墨美劳工运动的跨国合作提供了重要契机。

事实上,除了上述政治机会以外,NAALC对墨美劳工运动的促进作用,还体现在其在“软”法方面存在的潜在效力 (比如已被三国法律所承认的核心劳工原则)。北美劳工运动者们利用向其提出申诉的机会,发展出了各种各样的创新战略,例如:不同国家的工会互相交换申诉、交流运动目标的信息或共享组织者等。这些战略在应付跨国资本流动,以及塑造国际集体谈判机制的过程中,发挥了非常重要的作用。

四、跨国劳工合作的行动主体及其动机

(一)美国:“隐性”保护主义

大多数墨美跨国劳工运动,都是由美国反对《北美自由贸易协定》的劳工团体、环境保护主义者、人权团体等发起并主导的。他们以“上帝所赋予自己的解救全人类的使命”①王晓德:《美国大众文化的全球扩张及其实质》,载《世界经济与政治》2004年第4期。为由,举着提高劳工待遇、保护劳工权益、保护环境、保护人权等各种旗号,向处于困境的邻国工人伸出援手。我们无法否定其推进劳工运动的动机和实效,但同时应看到,在“人权”、“民主”等运动主题的背后,这些团体及活动家们利用手中大量资金,诱导墨西哥活动者加入自己队伍,向墨西哥政府及其劳工部门提出修改劳工标准或劳工权益立法,迫使墨西哥工业部门对劳工权利(尤其是对边境加工部门中的劳工权利)进行改革,以此抬高墨西哥劳动力成本,使美国从外包产业回归本土中受益。这一潜存的保护主义形态,我们可称之为“隐性”保护主义。

通常,一国的制造业可以吸纳大量低技术工人。但美国的制造业大部分外包给墨西哥等欠发达国家和地区。在区域经济一体化和“后福特制”的双重作用下,美国低技术工人的就业机会愈来愈少②就经济一体化对就业的影响,许多人意见不一:支持者认为《北美自由贸易协定》将会带来更多的就业机会,而反对者则认为这会使美国损失大量的就业岗位。,处境愈发艰难。因此,制造业越来越成为保护主义者眼中的新目标。美国的劳工集团、环保主义者等掺杂着保护主义的利益集团认为,美国国内的工人工资偏高,无法与国外的廉价劳动力竞争,而且,贸易协定过多地干涉了美国的内政③反对自由贸易论者,右派以帕特里克·布坎南 (Patrick Buchanan)为代表,左派以拉尔夫·纳德(Ralph Nader)为代表。参见[美]罗伯特·劳伦斯《美国90年代的贸易政策》,载 [美]杰·法兰克尔、彼·奥萨格编《美国90年代的经济政策》,徐卫宇等译,中信出版社2004年版,第235页。。因此,这些利益集团利用自身影响力,游说国会和政府官员,反对进行自由贸易。

通过劳工运动,这些利益集团迫使墨西哥政府加强国内劳工立法及其实施,促使所谓“客户工业”的投资方提高劳工待遇。这样,墨西哥加工部门的工资上涨、生产成本随之上涨,迫使跨国公司将投资转向国内,由此,达到保护主义的目的。在条约谈判即将完成时,具有保护主义倾向的市民贸易运动就曾在美国劳工联合会的领导下,以大众为基础,组织一些劳联—产联的成员工会、季节性的游说组织以及主要的环境主义团体,试图抵御条约在国会的通过。而正如前文所介绍的,一些贸易联盟 (比如ART)除了在国会或法庭上抵抗NAFTA外,还组织起一些在跨边界交流上表现积极的工会 (比如UE,IBT等)、三国当中的劳工和环境保护的非政府组织、智囊机构等,关注跨边界交流,在“公平贸易”的旗帜下施行保护主义。

(二)墨西哥:反一体化

“客户工业”处于墨美边境,主要由美国和亚洲资本控制,是墨西哥经济最有活力的部门,主要加工制造一些著名的品牌产品,并转手出口。事实上,这些地区的劳工运动者中,很多并非本地区加工部门的工人。边界地区劳工运动的主体部分,是来自墨西哥国内深受自由化思想影响的中产阶级或者精英集团。他们将西方的“人权”、“民主”等思想纳入墨西哥的社会改革中,标榜“人权改善”、“社会民主”等,同美国及世界其他国家和地区的劳工运动者积极联系,结为联盟。这样一方面享受这些盟友提供的资金赞助,另一方面将此作为在国内政治生活中获益的工具。就像在人权观察 (Human Right Watch)主导的1995年边界运动①关于这一案例,具体参见韩召颖、高婉妮《论跨国倡议网络的作用——以美国和墨西哥劳工运动合作为例》,载《世界经济与政治》2012年第7期。中,墨西哥的活动者们认识到自己力量的有限以及盟友所能提供的高回报,因此即使存在着运动失败的风险,他们也非常乐意参与其中。而女性主义组织“迪维萨斯”的领导人梅尔卡多·帕特里夏在1998年全国运动中的杰出表现,也成为她2005年参加墨西哥总统选举的重要政治筹码。

虽然墨西哥政府对推进区域经济一体化不遗余力,但其国内始终存在着大量的反自由贸易协定者。他们发起的劳工运动并非针对具体的劳工权益受损,而是将目标置于更为广阔的全球化和区域经济一体化上。他们认为,NAFTA对墨西哥出口的促进作用仅限于少数部门,并由几个大的跨国公司控制;它所创造的出口增长,主要集中于客户工业区的制造业组装部门,并不能与国内的其他部门建立“生产性联系”,促进整个国民经济的发展。在就业及收入分配方面,他们也反对拥护者提出的NAFTA促进就业机会的观点,例如,“1994-2002年,随着外国直接投资的流入,墨西哥制造业创造了50万个就业机会,但仅农业部门就失去了130万个工作岗位,至今只剩20%的人在这一部门中就业”。同时,NAFTA也没有提高墨西哥的工资总体水平,1994-2003年间,其最低工资和实际购买力分别下降了20%和19%。此外,NAFTA对墨西哥地区和行业的影响存在不均衡性:组装业工人的工资大幅提升,而制造业部门工人工资却下降;南北收入增长幅度不同,造成了以墨西哥城为界的南北“两个墨西哥”。这加剧了地区间经济发展的不平衡②数据来源:卡耐基国际和平基金会 (Carnegie Endowment for International Peace),《NAFTA的许诺与现实》报告。。因而,反NAFTA的行为体站在民族主义的立场上,对本国经济深陷资本主义控制表示担心,抵制跨国公司和霸权式的资本主义生产关系。与边界运动者旨在推进一体化不同,墨西哥国内的劳工运动者虽然积极开展与北方邻国的合作和利用外国活动者的影响力,但目的却是反一体化进程。

(三)非政府组织:“借题发挥”

非国家行为体中,国际非政府组织是世界政治中发挥作用的一支重要力量①Jackie Smith,“Globalizing Resistance:The Battle of Seattle and the Future of Social Movements”,Mobilization,Vol.6,No.1,Spring 2001,pp.1-19;Margaret Keck and Katheryn Sikkink,Activists Beyond Borders:Advocacy Networks in International Politics,Ithaca,New York:Cornell University Press,1998.。它们有力地推进了墨美劳工运动的跨国合作。一些非政府组织 (比如人权组织、环保主义团体等)之所以参加劳工运动的跨国合作,一方面,是在对同一运动主题认同的基础上,声援“兄弟”运动;另一方面,它们也希望借助劳工运动的声势,获得或扩大影响力。

综上,对墨美劳工运动跨国合作的原因分析涵盖了三个层次:首先,全球层面,在全球化背景下,资本扩张、国家政策向资本方倾斜以及劳工力量衰落,导致较为稳定的资方—国家—劳工三方机制失衡,使传统劳工运动不得不改变战略,联合其他领域和其他国家行为体寻求新的出路。其次,国家层面,墨西哥方面,其20世纪后期的两次经济危机及自由化改革,对国内劳工运动以及跨国劳工合作产生了直接而重大的影响;美国方面,其对自由贸易的追求以及“后福特制”的生产转型,使其国内劳工运动遭遇“瓶颈”,不得不向外寻找新的出路;而且,嵌套于国家部门的NAALC,也在一定程度上为跨国劳工运动提供了机会和实践平台。再次,个体层面,美国的劳工运动者夹杂着大量的保护主义势力;墨西哥的跨国劳工运动者则主要借助跨国劳工运动力量,反对区域经济一体化和国内自由化改革;而其他一些国际非政府组织,它们参与跨国劳工运动除了声称的追求人类普世价值以外,更多是希望借此运动扩大自身规模和影响力。