“三牧”问题的制度逻辑——中国草场管理与产权制度变迁研究①

周 立 董小瑜

一、问题的提出:脱嵌式的竞争性牧业

20世纪80年代,以“政社合一”和“集体统一经营”为特征的人民公社解体,农区推行了以家庭经营为基础的联产承包责任制。与此同时,中国牧区也模仿农区,开始了“牲畜私有、草场承包②”的“草畜双承包”产权制度改革。进入21世纪后,在产权明晰的基础上,为了改善日益恶化的牧区生态,增强牧民抵御生态脆弱性能力,休牧禁牧、舍饲圈养等一系列生态治理政策也陆续实施。“双权一制”③的产权制度,带来了内蒙古牧区生产生活方式的巨大变化,逐步呈现卡尔·波兰尼所言的市场脱嵌于社会④的明显特征,突出体现为上千年的“逐水草而居”的“嵌入式”的具有集体合作制特征的游牧作业,在几十年内迅速转换为市场导向的“脱嵌式”的,以定居定牧的家庭牧场为基本特征的竞争性牧业。这一方面在短期内释放了农牧区的生产能力,带来了牲畜总量增加和市场价值导向的结构调整。例如,1978年内蒙古全区①内蒙古统计数据来自《内蒙古统计年鉴》和历年统计公报,大牲畜指牛、马和骆驼,统计口径为冬季存栏量。锡林郭勒盟数据由作者在当地调研中由统计部门获得。存栏大牲畜697.5万头,羊2 860.5万只,折合为5 676万个羊单位②羊单位是载畜量统计指标。1只体重50公斤并哺半岁以内羊羔、日消耗1.8公斤含水量14%干草的成年母羊,简称羊单位。大畜一头牛折合5个羊单位,一匹马折合6个羊单位,一峰骆驼折合7个羊单位。,2006年达到9 804万个羊单位,增加颇为明显。到2012年3月,牛存栏还保持749.2万头,羊7 499.9万只,这些牛羊折合为11 246万个羊单位。在总量增加的同时,结构在不断调整:

一方面,生态建设、草畜平衡政策和农区替代效应等,使得畜牧业迅速向更具有饲草料资源的农区和半农半牧区集中,锡林郭勒、呼伦贝尔等牧业盟牲畜饲养规模逐年下降。如锡林郭勒盟牲畜总头数由2003年最高峰的1 717.9多万头(只),下降至2007年牧业年度的1 437.25万头(只),呼伦贝尔市陈巴尔虎旗牲畜总头数也由2005年的115.2万头(只)下降至2007年牧业年度的95.17万头(只),农区畜牧业存栏头数到2007年提高到全区牲畜总量的70%;肉类总产量中来自农区的产量也提高到70%以上,其中牛肉和羊肉产量所占比重分别为56.23%和57.12%,羊毛产量达到52.56%。农区畜牧业全面超越了牧区畜牧业。

另一方面,市场价值不明显的大牲畜正在相对甚至绝对减少,以作者2009—2012年调研的锡林郭勒盟这个典型的牧业盟为例(见图1),1978年年末大牲畜102万头,羊347万只,到1999年达到最高峰,大牲畜159万头,羊1 652万只,合计1 811万头(只)。即使2000年起经过休牧禁牧、围封转移、生态奖补等政策努力,加之自然灾害的影响,到2011年底还有牲畜存栏头数1 174万头(只)。绵羊、山羊等市场价值高,变现容易③草场细碎化后,大牲畜种群特征和大规模放牧条件不再具备,加之繁殖期较长(相对而言,绵羊和山羊一年一胎,年内变现),即使2008年以来的大畜价格迅速增加,大牲畜占比未有明显回升。这是牧区市场规律受制于自然规律和社会规律的嵌入特征决定的。的小牲畜大幅增长,占比从1978年的78.2%,一路上升到2002—2003年最高峰时的95.2%。与此同时,骆驼、马、牛等变现不易,市场价值不突出的大牲畜明显减少,在2002—2003年,大牲畜曾跌落到只有55万头,仅占牲畜总头数的4.8%。结构变迁的同时,波兰尼预言的“脱嵌”导致人类和环境“荒野”的局面正在出现,千年来的“草-畜-人”动态调整的平衡关系被打破,牧区生态退化④一个广为引用的数据是,退化草原面积占90%,其中严重退化的达50%以上,草原生产力和生物多样性严重下降,草畜矛盾日益突出,参见文献[43]第6页。虽然数据存有多个版本,但牧区生态退化是一个公认的事实。、牧业成本攀升,牧民去组织化和生计困难出现。

进入21世纪以来,尽管从中央到地方不断加大在牧区的资金、政策与人力资本投入,但事与愿违,实践上未能像政策实施前所预测的那样,有效改善草场退化问题、实现环境保护与牧民增收,以牧区生态退化、牧业成本攀升、牧民生计困难为主要特征的“三牧”问题愈趋严重。以作者2011年调研的内蒙古呼伦贝尔盟陈巴尔虎旗阿尔山地区为例,“双权一制”实施以来,牧户冲突、干群冲突不断加剧,有的甚至升级为暴力事件。再以阿拉善左旗为例,由于生态治理政策限制了牧民传统的放牧活动,而舍饲圈养的成本又无力承担,许多牧民不得不放弃游牧的传统,转而寻找定居定牧条件下的其他的生计替代方式,比如务农、打工、挖奇石等。相对于寻找替代生计比较容易的半农半牧区,典型牧区在产权确立后的变革更加深刻,至少,这些牧民已经很难通过大范围游动或者几户联合,去共同生产应对时空异质性条件下生态脆弱性带来的自然风险(市场和社会已经脱嵌于自然),更加难以应对竞争性牧业带来的市场风险了(市场已经脱嵌于社会)。

图1 内蒙古锡林郭勒盟牲畜数量与占比变化(1947—2011年)

在上述现实问题和制度背景下,本文将以“三牧”问题与制度安排的交互影响为重点,梳理国内外学者对天然草场管理制度的研究情况,以内蒙古牧区为例,提出中国草场使用的产权特征,以及改善草场管理的可能适用方案。本文第一部分是引言;第二部分回顾中国草场管理的制度变迁过程,以及政策执行如何带来“三牧”问题;第三部分依据实地调研和相关文献,讨论草场管理依据的产权依据,提出产权的可分性与否对制度设计、治理结果的影响;第四部分讨论以“市场重新嵌入社会与自然”,以及“多中心、自主治理”制度解决“三牧”问题的可能性。

二、产权明晰导向的制度逻辑

(一)从“公地共管”到“私地私管”

根据草原和牲畜的产权归属①本文提及的产权特性中公地私地之分,不在于法理上的产权,主要在于使用权属的不同,中国建国后的草场所有权在法律上始终归国家或集体所有。为了论述的方便,本文忽略讨论了中国各地区草场权属及历史演进的很多不同情况,主要以内蒙古为主的草场制度变迁为主。内蒙古是全国草场中最早将除国营牧场之外的草场所有权落实到集体(嘎查一级)的自治区。截至2011年底,内蒙古已落实集体草原所有权面积9.3亿亩,占草原可利用面积的91.2%。以内蒙古为先导,其他地区竞相效尤,如青海省1984年底3100个牧业合作社中的89.5%的社实行了“草场公有,承包经营,牲畜作价,户有户养”的牧业生产责任制,参见文献[45]。,内蒙古牧区在解放后草场使用管理的制度改革经历了如下三个阶段②值得指出的是,本文也忽略了一些不同时期的复杂变迁,如1949—1956年人民公社化之前的历史,被归并到公地共管,而实际上1957年前,还有牲畜私有、互助组、初级社、高级社的变迁阶段;2000年后生态治理政策的实施,也未做进一步划分,仍归并到“私地私管”阶段(见表1)。若细分上述历史阶段,则可将三阶段进一步划分为五阶段。(见表1)。

(1)公地共管,公有阶段(1949—1983年):草场公有,牲畜公有。在此阶段,牧区牲畜头数不断增加。由图1可见,锡盟的大小牲畜由1949年低谷时的164万头(只),增长到1975年高峰时的915万头(只),增长了4.6倍。由于延续了千年来的游牧和生态适应传统,没有出现“公地悲剧”,反而达到了较高的草场利用水平。多地的访谈表明,这是内蒙古牧民所怀念的“黄金时代”。由于草场和牲畜公有,人民公社有步骤、分阶段地实施轮牧,所以虽然牲畜数量大幅度增加,但并未导致草原沙化、退化[7]。这段时期可以说延续了传统游牧方式,经济制度仍然嵌入在社会和自然之中,只是注入了某些现代管理方式和技术。维系千年的“草-畜-人”的平衡关系没有断裂(生态第一、牲畜第二、牧民第三的生态适应观),“自然-社会-经济”的嵌入关系得以保持。

表1 以内蒙古为例的中国草原产权与管理制度变迁

(2)部分私有,公地私管阶段(1984—1989年):草场公有,牲畜私有。随着人民公社解体,农区的土地家庭承包制被引入草原。这一阶段中国进行的自然资源产权制度改革主要是解决了劳动成果和报酬之间的关系,降低了监督劳动行为的总成本[2]。与农区有所不同的是,牧区在承包初期只是将牲畜承包到户,牲畜的收益开始归私人所有,草场仍然维持公有,在这种情况下,动态性的“以草定畜”和游牧状态下的生态适应观,逐渐转换为“以需求定畜”和定居定牧状态下的市场适应观。草场在公社体制下已经达到了较高利用水平,市场导向的改革进一步突破了这一限制。锡盟1989年的牲畜数量达到1 069万头(只),是1978年的2.1倍,其中市场价值明显的羊只占比达到84.7%(见图1)。“草-畜-人”的关系开始断裂,不可避免地开始出现具有“公地悲剧”特征的过度放牧情形。这段时期经济开始脱嵌于社会,社会开始脱嵌于自然,“草-畜-人”的动态平衡关系开始打破,居于第三位的“人”,逐渐变成了畜牧业的中心。

(3)深化私有,私地私管阶段(1990年至今):草场承包,牲畜私有。为了解决草场公有和牲畜私有所产生的草场过度放牧问题,20世纪90年代初期牧区在牲畜私有之后,开始逐步实施草场承包。这种依靠私有化或国家权威“利维坦”解决外部性的方法,是中国和许多非洲国家管理草原的主要方法[3]。但是,这时牧场经营的经济观已全面由生态适应,转为市场适应,已有波兰尼所言的市场脱嵌于社会,社会脱嵌于自然的明显特征,环境荒野的局面开始出现。

(二)从“公地悲剧”到“私地悲剧”

进入市场化进程之后,中国草场管理的很多制度是基于产权公有条件下的“公地悲剧”理论。哈丁的“公地悲剧”[4]可以表述为“任何时候只要许多个人共用一种稀缺资源,便会发生环境的退化”。就草场管理而言,首先是每个放牧人都从自己的牲畜中得到直接收益;然后,在他或其他人在牧场上过度放牧时,每个放牧人又因公共牧场退化而承受延期成本;最后由于私人成本小于社会成本,每个放牧人都会增加越来越多的牲畜。如果草场是牧民自己的,过牧的结果由牧民自己承担,牧民就会自觉限制牲畜数量。因此,通过私有化减少共有地或通过国家权威来对个体行动者进行监管和处罚,就成为“公地悲剧”的认知前提下,将外部成本内部化的有效解决方法。

但“公地悲剧”的判断并不适合描述中国传统的草场管理。在草畜双承包之前,尽管也存在一定程度的集体劳动监督困难和“搭便车”等问题,但牧区大多不存在“公地悲剧”问题,而是采取类似社区管理的模式:未经约定俗成的游牧制度允许,其他地区的牲畜不允许到当地草场上放牧,本地区的牧户因牲畜共有或者统购统销而不可能有滥牧的利益动机[4-5]。

1984年后朝向类私有化的产权改革,开始让“公地悲剧”成为现实。由于一开始只是将牲畜承包到户,牲畜的收益开始归私人所有,在草场仍维持公有的情况下,不可避免地出现了“公地悲剧”中过度放牧的情形[1-6]。逐渐实行的市场经济体制,使牲畜能够按市场价格自由出售,农区舍饲圈养模式的推行,经济理性和市场化程度的提升,使农牧民逐渐离开人与自然互为依存的生态观[44,47],转向“人-畜-草”的以人为中心的市场适应的经济观。使得草原地区的牲畜数量纷纷增加,对草地的滥牧程度前所未有[7]。虽然我们不能依据文献和统计数据简单得出草原大面积过牧[16,43]的结论,因为多数牲畜的增加来自农区和半农半牧区①另外的一个重要原因是,草畜双承包使得原子化的牧户为达到最小畜群规模,凑整最小放牧单位,以及覆盖成倍增加的生产成本,不得不增加存栏量。,但朝向市场的竞争性牧业开始占据主导地位,成为一项基本事实。

20世纪90年代将草牧场视为私地,进一步承包到户的政策实施后,确实对一些地区的草原生态产生了严重的负面效应,这是有目共睹的[8]。不但有许多研究证明,放弃游牧、围封草原将导致草原退化更加严重[8-9],更有研究指出,站在牧民的角度考虑,违规放牧行为是理性的[10]。草原承包并没能遏止草原继续退化,反而牲畜保有量进一步增加,草原压力进一步增大。多项统计资料显示,“草畜双承包”实施初期的1998—1999年,多个地区牲畜保有量达到历史最高峰。以锡盟为例,1999年的牲畜头数已是1978年的3.8倍,其中市场价值明显的羊只数量是1978年的4.16倍,占草原牲畜比例达到91.2%(见图1)。与之相伴随的是牧民分化状况加剧,牧区贫困率普遍上升,出现了类私有化进程中的“私地悲剧”[11]。虽然2000年以来不断推出各类意图恢复草原生态的限制性和奖励性政策,但这已是类私有化进程中的一抹亮色,无法改变“私地悲剧”这一底板的实质。一个明显的例证是,虽然“减畜”的努力在持续发挥作用,但1998—2008年期间市场价值明显、短期流动性获利特征更为明显的小牲畜(绵羊、山羊)占比一直保持在90%以上,其中2002—2003年还达到高峰值的95%以上(见图1)。

(三)补充性的生态治理政策

由于明晰产权并没有带来预想的政策效果,草原生态恶化已经成为突出问题时,补充性的生态治理政策自2000年起,就陆续出台了。

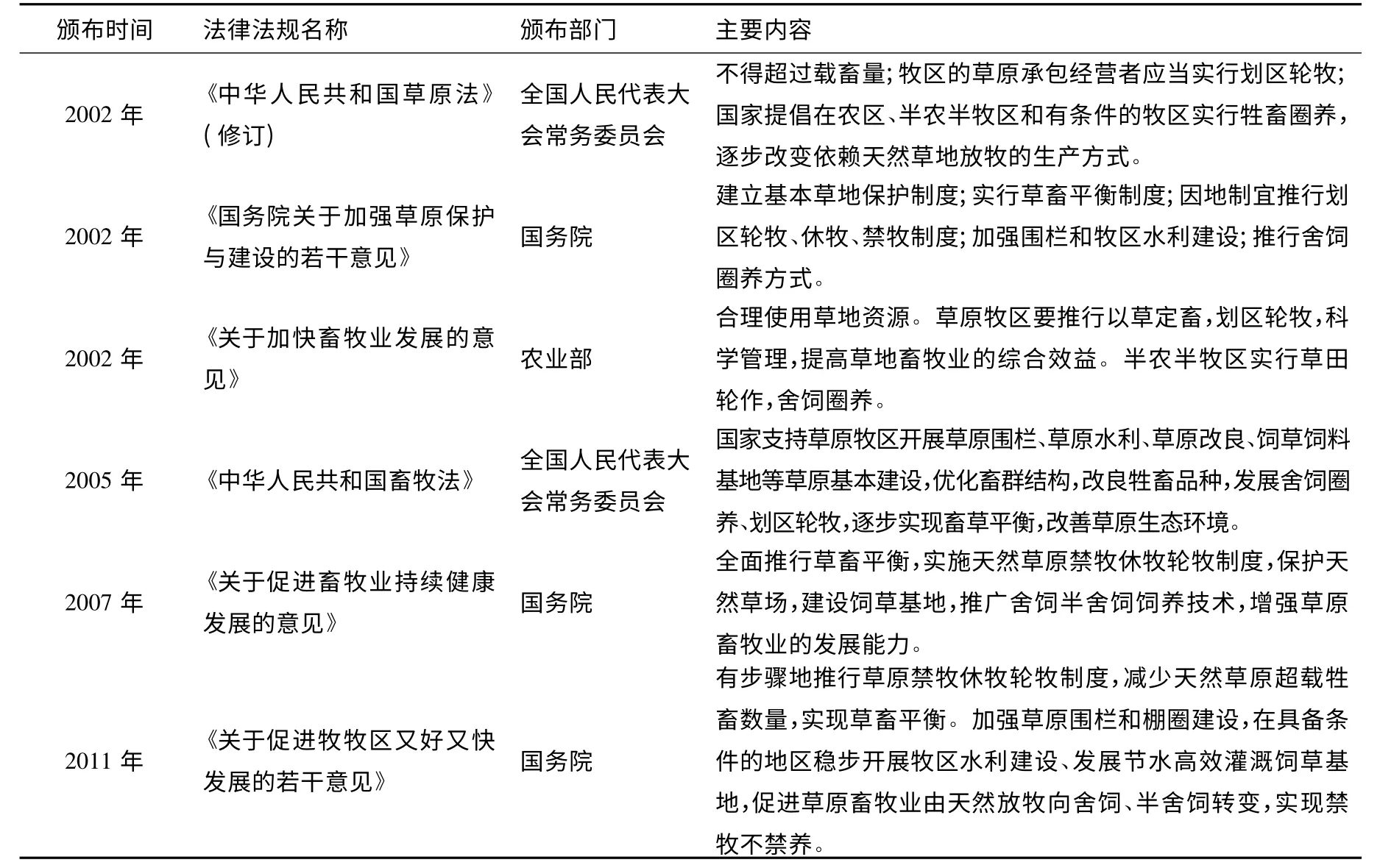

如前所述,“三牧”问题并没有因明晰产权的草畜双承包而得到解决,相反,牧区草原的退化现象更加严重。据中国农科院规划所数据,20世纪90年代初,北方草原退化面积约为51%,到90年代末,这一数字上升到62%[6]。与内蒙古地区[3,43]的情况类似,青海三江源地区[45]、新疆地区、宁夏地区②新疆地区情况见《2007年新疆环境状况公报》。据报道,新疆的生态恶化突出表现在占全疆1/3土地面积的草原退化问题。宁夏、青海三江源地区等地情况,可见陈洁,罗丹等编著的《中国草原生态治理调查》(上海远东出版社,2009)。另据2001—2003年内蒙古草原勘察设计院的调查,内蒙古全区退化、沙化、盐渍化草原面积为7.02亿亩,“三化”面积占草原面积的比重由20世纪60年代的18%发展到20世纪80年代的39%,2003年的62.68%,已占草原总面积的73.5%。近40年全区草原产草量平均下降30%~50%,部分地段几乎丧失生产能力。的生态退化现象也十分严重。2000年以后沙尘暴肆虐京津及整个北方地区,特别是北京申办2008年奥运会后,生态与国家利益紧密地联系在一起[12]。因此,国家于2002年起,大规模的生态治理政策陆续出台(表2)。来自中央的草场管理政策主要包括以下三方面内容:设置禁牧区域和禁牧时间、减少牲畜数量(草畜平衡政策)、减少草原人口——包括推进城市化的进城(非农就业、学校的集中)和生态移民[13]。

草原生态治理制度所依据的逻辑是:第一,环境保护必然与地方经济发展、牧民生计相冲突,因而地方政府和牧民对于环境保护的态度应是消极的,故国家必须直接介入环境保护,并作为主动行动者;第二,环境保护的收益被认为是外部化的,要平衡当地人的利益,外部的受益者就应给当地人相应补偿,这种补偿要通过中央政府的二次分配完成[13-15]。

基于这种逻辑的生态治理政策,也没有改变草原“局部变好整体恶化”的局面:首先,畜牧业布局违背了因地制宜的规律,未能避免畜牧业产业结构的趋同性的陷阱。其次,这种来自牧区之外的政策,通过自上而下的制度贯彻下来,在贯彻过程中,不仅简单僵化的政策与当地实际情况产生冲突,而且执行者为了自身利益,使政策沦为增加相关部门收入的工具;最后,作为补充的生态治理政策将当地居民视作环境的破坏者,将当地的环境与当地居民割裂开来,从而导致了环境与居民利益的对立[14,16]。

表2 2002—2011年中国颁布有关“三牧”问题生态治理的法律法规和政策

三、产权的可分性与不可分性

(一)产权制度嵌入文化与传统

目前,在草原地区,承包责任制已经开始面临信任危机,许多人认为草原承包制就是盲目地将农区的经验推广到牧区[15-18]。在“公地悲剧”逻辑下,产权制定几乎成为解决所有外部性的灵丹妙药,但在现实生活中,产权并不是独立于社会文化之外,而是需要在一定的社会文化背景中产生作用[13]。

如费孝通的描述,如果追溯两种文明的文化传统,农耕文明的“定居-不流动性”与游牧文明的“游牧-流动性”有很大区别。农业和游牧不同,它直接取之于土地。以农为生的人,世代定居是常态,迁移是变态。游牧的人可以逐水草而居,飘忽无定,而种地的人却搬不动地,长在土里的庄稼行动不得,伺候庄稼的老农也因之像是半身插入了土里,土气是因为不流动而发生的[19]。游牧人面对脆弱的草原生态系统,则需要根据本土知识寻找轮牧草场、确定草牧场面积以适应草原脆弱的生态环境[20]。

古典经济学指出,传统的农牧业生产方式,能够使得外部性问题内部化,亦即环保问题是基本在内部解决的。所以,嵌入在社会文化传统与自然环境之中的经济制度,虽然个体收益不高,但却具有环境“保护”自然天成的特点。依照刘书润等生态经济学家的表述,公益性(生态功能)和公用性(社会文化载体)才是草原的根本功能。失去这些功能,会带来国家、牧民、生态“三赔”的困境①见《草原究竟产什么》、《草原畜牧业不能生搬农业畜牧业的做法》等相关报道,作者对刘书润先生也做了相关访谈。。正是随着传统的社区型农牧业和林草业破坏,以前可以内部化处理的外部性问题被最大化了。这一套传统社会内部化机制对人类安全和生态安全高度结合的保护作用,因为没有了传统的人与自然和谐,也就是外部问题内部化处理的一套,同时社会体系又被资本化体系解构,剩下的就只有外部性最大化了[21]。用现代经济理念看,游牧人用自然有神论的宗教调节、管理游牧生产过程中的人与草原资源的协同关系,是实现可持续利用经济资源的一种最有效的低成本管理手段[20]。但是,在现有制度环境下,村民并没有成为理性的、维护自身长远利益的行动者,反而经常被短期利益所左右[5]。嵌入文化与传统的产权制度,伴随产权明晰的市场化进程,开始呈现明显的市场脱嵌于社会和自然的特征。

这种脱嵌,需要从牧区草场、牧业生产组织和牧区生态治理的可分性做出判定。

(二)牧区草场的弱可分性与牧场细碎化

通过土地承包提高土地利用率是农村家庭联产承包责任制改革的重要意义。对于牧区而言,这种承包的意义被表述为不仅能够提高牧地利用率,还可以促使牧民积极保护草原,防止“公地悲剧”发生。然而,正是由于承包制度将草场和牧户分开,才导致了草原荒漠化[9,16]。牧民开始在自家小块草场上连续放牧,过去保护生态的轮牧原则被终止,加上定居后饮水半径设计不合理,造成了牲畜饮水采食往返行走距离增大,居民点与草牧场的“四界”②“四界”指草牧场包产到户后牧户所划分的草牧场四周的边界,也是牧户与牧户之间草牧场四周的界限。缺乏科学配置,造成定居点周围牧道众多、重叠利用,而且由于居民点周围草地被人畜往返践踏,使得草原的退化以定居点为中心呈一定的梯度向周边辐射,由点到面从居民点周围的点状荒漠化到数个居民点连片形成的片状荒漠化,然后由片状荒漠化的连续形成荒漠带,以致最后形成区域性荒漠化。

由于分割管理,从草场到牲畜质量的退化情况似乎形成了恶性循环:小片草场放养严重破坏了草场的生态环境,由于草场退化,锡林郭勒盟的巴音图嘎查草场产草量已经从1980年代初的每亩45公斤下降到2008年的22.5公斤,牧草的质量也有所下降,优质牧草的比重降低。由于牲畜不能长距游走,不能将花粉传播开来而造成牧草种类减少。同时,草场沙化也使得多年生优良牧草减少、一年生牧草增加,植物梯度整体东移,原先的针茅区现在主要生长着大量的韭菜、沙葱、沙蓬等植物。牧草数量和质量的下降直接造成了牲畜品质的退化[17]。

牧区畜牧业具有与农业截然不同的特点:作为生产资料的牲畜与土地不同,经不起自然灾害的侵袭,今天是富户,明日一场灾害就会将牲畜损失殆尽,沦为贫困户。一旦受灾,恢复需要很多资金、时间长。可见牧区经济对自然和生态有极大的依赖性,具有很大不稳定性和脆弱性[22]。对于生活在不确定环境中的牧民,私有化承包模式无论在生计还是可持续的资源管理方面,既不能提供平等,也不能提供效率。从主流观点以及由其衍生的政策仍在持续刺激着草原从牧业生产中不断消失,这些草场或是被不断扩张的农民和商业生产占有,或是被个人和国家获得[23]。

综上可以发现,牧场与农业土地相比则具有更低的可分性。首先,草场的排他性更低,即使在有围栏的情况下,控制牲畜的移动也很难实现。其次,牧民并非如农民一样,可以直接从承包到户的土地(草场)中获得生产资料。在生态脆弱的草原地区,时空异质性更强,牧场细碎化破坏了牧场上原有的保护生态、防灾避灾的流动性管理机制,降低了牧场资源的使用效率。最后,草场不仅提供生产功能,还要提供草原生态、民族文化保护、边疆稳定与国防安全等多种功能性[6,13]。这些功能也是不可切分的。

(三)牧业生产组织形式的弱可分性与去组织化

牧业生产组织的可分性也往往低于农业生产组织。“自给自足的小农”是中国农业生产组织的传统模式。从农业本身看,耕种活动里分工的程度都很浅,至多在男女间有一些分工,比如女的插秧,男的锄地等。而这种合作与其是增加效率,不如说是因为在某一时间男的忙不过来,家里人出来帮帮忙罢了[19]。与农业生产相比,牧业的生产组织则往往是大规模的,分工也更加明确。以公地共管时代为例,有专门负责放羊、放马的羊倌、马倌[14]。在公社化时期,有些牧区的分工更细,仅仅是羊群,根据年龄和性别就分为好几个级别,有利于筛选出更加优质的品种,也是为了合理利用不同级别的草场。当时还有运输、抗灾、暖棚、兽医等不可分的生产组织及服务[15]。同时,不同层面的社会互惠关系(家庭、地方和区域)通过协助获得紧急救灾草场、交通或其他关键生产资源支持的资源管理策略,是草原土地利用和生计策略的重要特点[24〛。嵌入在社会和自然生态环境之中的经济制度,由于社会组织和生态环境的不可分性,决定了牧业生产组织的弱可分性。即使有最小放牧单位的多种讨论,但牧业生产组织的最小生产单位也远不是农区的家庭户,在传统放牧方式中,曾有古列延、阿寅勒等基本放牧单位,最小的放牧单位也至少是几户家庭组成的浩特。一个“浩特”共有一个打草场劳动力不足的家庭可获得帮助。许多生产活动如打马鬃、制做毛毡、抗灾、牧马,都是在一个“浩特”内或几个“浩特”之间进行合作和协调。[20]还有瑙图克沁这样的知识面宽,天文地理、放牧规律、社会交往都懂的极有威信的领导者指挥放牧活动。新中国成立后也曾在公地共管阶段,有“盟-旗-苏木-嘎查”这样的超越家庭的统筹管理和合作组织,曾长期有效运行。

未能有效判定牧业生产组织的弱可分性,将会破坏牧区原来行之有效的生产组织形式。实地调研发现,自“草畜双承包”推进以来,虽然所谓的“草场无主、放牧无界、使用无偿”状态有所缓解,但草原的管理和使用方式却迅速发生了以下4种变化:①草原的生产功能被强化、其他功能被忽视;②家庭成为畜牧业的主要单位,家庭间合作迅速衰竭,移动的放牧逐渐变为定居,牲畜活动范围缩小,约束牧民放牧的传统制度和习惯也逐渐失去了作用;③牧民之间的关系开始发生变化,互助逐渐减少,冲突和竞争逐渐替代了原有的合作;④牲畜和草场的承包刺激了牧民的生产积极性,而保护草场的积极性并没有因为承包草场而提高——牧民并没有因为保护草场而主动减少牲畜的饲养量[13]。

另外的调研反馈也指出,不符合当地生产特性的制度设计,不仅没有规范所有者的使用行为、提高资源使用率,还将导致更多问题。在一些调查中,听到牧民越来越多的一句话是:“问题的根子是承包。”虽然每个牧民都是以世界上最为公平的方式分到了牲畜(如某嘎查每个牧民平均分到7只羊、5头牛、2匹马、1峰骆驼)[15]。但这样的公平却引发了诸多链条式的反应,包括:最起码的畜群规模被拆解为无法正常经营的零散状、分到手而不能成群的马和骆驼被首当其冲处理掉——尽管牧民都知道草原上的五畜是不可分离的、四季放牧草场与水源的配置被打破、畜群点增加、畜群移动和避灾的方位缩小、嘎查内直接依赖草场资源的人口增加等。而同样看似公平的草场划分也带来了一系列负面结果,包括:大畜进一步遭到淘汰、草场与牲畜相互不适、遇灾时难以再走场、牧民获取水源的成本进一步增加、作为产权标志的围栏使草原破碎化,并增添了一项牧民原来没有过的巨大投入等[15,25,26]。家庭经营的零散化与牧业组织的去组织化,使得牧业生产组织应对自然和市场风险的能力大大降低,而生产与生活成本却大大提高。

对于生产组织的可分性判别,还可以使用耐廷[27]提出的依据划分。耐廷通过分析瑞士的村民土地私人保有制度和社群保有制度的长处和短处,认为当土地使用者面临下面5种情况时,集体(社群)所有制更适合解决问题。这5种情况包括:①单位土地生产值较低;②使用频率或产量的可靠性较低;③改进或加强的可能性较低;④土地的有效使用要以较大面积的土地为前提;⑤资本投资活动要求有相对较大的群体参与。对比中国草原上的牧业生产方式可以很容易发现,这5个条件几乎都可以在中国草场使用上找到证实,因而也为牧区生产组织具有弱可分性提供了证明。

(四)生态治理的不可分性

草原生态是一个复杂的巨系统,本身具有强烈的不可分性,“草-畜-人”动态平衡的依从自然和社会逻辑的嵌入式安排,也是不可分的。然而,从生态治理的措施中(见表2)可以发现,生态治理的政策往往是将传统牧民放在政策实施的对立面,将牧户从草场资源中“分”出去。在牧区政策的制定、实施过程中,牧民被系统地被排除在外。牧民是牧区生产生活的主体,这种不重视本土知识,简单分出牧民的做法不仅没有有效缓解草场退化、提高牧民收入,反而带来了新的问题,例如生产成本上升,农户、开采矿石的外来者被“请”进来。另一方面,牧民集体行动的能力却并没有得到重视与发挥。

在一个跟踪调查5年的生态移民奶牛园区案例中,发现负增长的牧户几乎100%,而这个案例在移民中具有普遍性——从自食其力的牧民变为负债累累的生态移民,他们的草地由于无人管护,被大量开发矿产资源的车辆碾压,由原来的轻度退化变为重度退化[16]。尽管牧民在传统的游牧过程中已经形成了一套保护草原生态系统、适应半干旱地区气候变化的生存方式,却往往被视为落后的、不符合时代发展的。这种将牧民作为破坏生态的一部分,实质上是加速对了草原的破坏[28]。最后,这些生态治理政策还带来了新的草原管理问题,例如猫鼠共谋①基层政府不能征收牧业税后,对违反生态政策的罚款就成为相关部门的一项重要收入来源。在得到了相应的罚款收入后,管理部门就放弃了管理职能,形成所谓的“猫鼠共谋”。牧民则通过这种放牧成本的增加换取违规放牧的权利——当监管机构允许村民以罚款换取违规放牧的权利时,监管机构不仅增加了收入,也减少了与村民的直接冲突。。简单的政策忽视了草原环境保护的多样性,因而得不到牧民的认同[13,29]。费孝通先生也指出,“靠天种地的粗放农业对牧场草地来说是一种破坏力量。凡是丢荒之地,在天旱地区植被破坏后,很快就会沙化,农耕所及草场荒废。加上农业社区人口增殖,一定要扩大耕地面积,即使在较高的轮作和施肥的农业水平上,也会和牧民争夺土地”[30]。

在生态治理方面,牧民的合作而非离散可能更加有效。在乌审草原管理的案例研究上,存在一个“个人-集体、经济效益-环境问题”悖论,这种悖论又是广泛存在于草原的。在这种悖论中,畜牧业正在被按照农业的生产方式改造,牧民间的联系越来越脆弱,对于草场的维护而言,采取集体行动可能更有利。草场不同于农村,过小的草场由于牲畜不能自由活动而无法被使用。在过于狭小的牧场上投入,如打井、修建围栏,都是不经济的。草原资源已经分配给了家庭,但环境问题不是单个家庭所能面对和承担的,经常是整个区域内的问题,需要多主体的参与解决[13]。

四、嵌入式的多中心、自主治理

单纯的政府治理往往忽略了当地问题的复杂性,需要将市场与治理制度嵌入到自然环境与社会制度之中。生态脆弱的草原牧区在民族传统、牧区草场使用、生产组织方式和生态治理方面并不同于农区,因而将农区行之有效的产权分割治理模式使用到牧区,未能有效解决“三牧”问题。20世纪70年代开始,关于共有资源(或公共池塘资源)的研究开始得到发展。与原有关于产权的研究不同,奥斯特罗姆所代表的共有资源研究并不认为有“万灵药”,对于公有资源的治理方案不可能是唯一的。由当地社区传统沿袭的,或者是基于地方性社区意见而制定的资源管理方案往往更容易取得成功,这也为私有产权导向的“双权一制”改革的调整,提供了可资借鉴的参考。

(一)公共池塘资源特性判定

在奥斯特罗姆《公共事物的治理之道》中,公共池塘资源(common-pool resource)被定义为指一个自然的或人造的资源系统,这个系统大的足以使排斥因使用资源而获得收益的潜在受益者的成本很高。所有公共池塘资源都共享了经济活动的两个重要特征:其一,无论是通过物质障碍或是法律手段将个人从利用资源中排除出去,成本是很高的(非排他性);其二,一个人从消费中获益会减少其他人可获得的利益(即搭便车的诱惑,竞争性)[31]。

进一步地,公共池塘资源判定还需另外两个重要概念:资源系统(resource system)和资源单位(resource unites)。前者是指一种储存变量,在有利的条件下能使流量最大化而又不损害储存量或资源系统本身。例如渔场、地下水流域、牧区等都属于资源系统,资源系统中,资源是共享、不可分的;后者是指由资源系统产生的、个人从资源系统占用或使用的量,它通常包括从鱼塘捕获的鱼的吨数,从地下水流域或灌溉渠道抽取立方米水量,牧畜在牧场消费掉的饲料吨数等。只要资源的平均提取率不超过平均补充率,可再生资源就得以长期维持下去[31]。

总的来说,公共池塘具有存量和流量的内在依存关系、资源单位的可分性、强烈的非排他性、负外部性和强烈的搭便车诱惑、不确定性和存在集体行动问题等特性。也就是说,公共池塘资源一方面与公共物品一样,共同具有排除潜在受益者的物质和制度手段的困难,强烈的搭便车诱惑将会导致在资源改进、监督使用、制裁违规行为等方面达不到最优;另一方面,资源单位的可分性使公共资源具有与私人物品相同的特征,即一个人的使用会减少其他人的获得[32-34]。

试将前文所述的牧区资源、牧业生产方式与公共池塘资源判定依据对比,可以认为牧区是一种典型的公共池塘资源——非排他性与竞争性并存,并且具有共享的资源系统和归属个人收益的资源单位。

(二)合理使用公共池塘资源的制度设计

公共池塘资源是一种独特的产权形式——资源属于一个群体,而非个人所有,对群体外的人来说,资源是排他的,他们无权使用;对于群体内的人则不存在排他性,他们共同使用。由于群体内部不存在排他性,但资源的使用却有竞争性,就很容易形成“搭便车”的诱惑,造成过度利用从而导致资源被破坏。但是,世界上有很多地区都存在着管理很好的“共有地”,奥斯特罗姆在书中总结了8条原则(见表3)以维持传统共有的资源,而这些资源的共同特点就是符合当地情形、规范与条件,甚至是自发产生于当地的——当维护清晰产权的成本非常高时,人们就寻找另外的解决办法,也就是依赖地方性的社会规范和制度进行有效的管理[31]。

在大量案例分析的基础上,可以总结出这样一个事实:对于一个没有或者缺少规则的公共池塘资源自主治理体制,引入规则可以极大改善治理情况;而对于一个已经存在一系列规则的自主治理体制,合理修改规则也会使治理更加有效[31,35-36]。

中国草场资源的使用当属“已经存在一系列自主治理体制”之列。古代游牧社会以较少的人口和游牧的方式利用草原,实际上是以最低的成本保护草原、维持生产、躲避自然灾害;而如今定居放牧,改变了传统的游牧方式,就只能以较高的成本来保护草原[37]。游牧本土知识不仅是以“风险感知”为中心的“关系性”的知识分类系统和以“流动性”为中心的放牧技术,更是一套以牧民自主决策、互惠合作为基础的富于弹性的社会组织方式和以“神圣自然”观念为基础的自觉保护自然的环境伦理,这套伦理并不粗放,而是非常精细和讲究的,其本土知识和生态观,在应对复杂的自然环境方面有明显的合理性和可持续性[15,38,39,47]。因此,使用地方性知识和以往管理经验,并合理修改规则,或许会使中国草原的管理更加有效。表3中可以看到,在中国牧区建立长期存续使用“共有资源”的产权制度,奥斯托罗姆的理论具有参考价值。

表3 长期存续的公共池塘资源原则与牧区适用性

(三)探索“私地共管”的多中心、自主治理方案

虽然通过牧民的集体行动来实现草原的生态治理具有一定合理性,但正如奥斯特罗姆[31]所认为的那样,不一定存在“唯一”的治理模式,而是要寻求适宜的、多元的治理方式。干旱半干旱地区草原的最大特征是其复杂性和动态性,建立一种动态和复杂的管理制度就成为实现草原可持续利用的重要条件。因此,草原管理不是一种固化的制度,而是一些方向:一方面,实行放权和协商的原则,在草场管理中要特别发挥基层的作用,国家应尊重和利用无限多样的地方性知识;另一方面,实行复杂和多层次原则,国家与社会的良性互动也许才是保护草原和畜牧业发展、降低应对灾害的社会脆弱性的办法[5,40]。对牧户而言,社区管理层和牧民是草地最直接的使用者和管理者,其能力建设是实现草地资源利用与管理可持续的保障。这应该成为草地共管活动措施的重点之一[41-42]。在草畜双承包制度赋予产权私地属性后,“私地共管”基础上的“合作共管”模式,成为实践探索的关键。

表4列出了中国已经实施和探索进行的几种草原管理方式,是依照第二部分制度变迁(包括补充性的生态治理政策)的演进而绘制的,第三部分的一些初步推论,也在实践中得到了相应的证实。在“私地共管”中,“私地”是希望不动摇中国推进了20多年的草场承包政策,实现稳定、明晰的产权带来的生产率提高;“共管”是希望在产权明晰的基础上,规避以往制度逻辑误区,重视牧区生态脆弱、牧区草场可分性弱、牧业生产组织互助性强的基本情况,合理总结“公地共管”阶段中国独有的大规模治理草原的政策实践,并在明晰产权的既有体制框架下重视发挥牧民本土知识、调动牧民积极性,探索多中心治理的模式,通过形成“共有资源”管理机制将“牧区生态退化、牧业成本攀升、牧民生计困难”为特征的“三牧”问题变成“牧区生态改善、牧业稳定发展、牧民生计有保障”的“三牧”繁荣。

表4 4种草原管理方式及其影响

① 参见文献[13]第四章。

五、结论:重新嵌入社会和自然

本文从中国草原产权制度变迁过程、产权制度的可分性与不可分性、“多中心、自主治理”对中国牧区管理的启示3个维度梳理了国内外有关草原产权制度的研究成果。得到如下3点结论:

(1)市场是嵌入自然与社会的,在农区行之有效的产权制度在牧区不一定可行。牧区与农区在生态条件、资源禀赋、历史传统等方面有很大异质性,简单地复制产权制度改革将会忽视当地情况的多样性、复杂性,进而导致政策目的与治理结果的背离。在中国未来的草原管理实践中,这一点是值得警惕的。

(2)随着草场承包进程深化,草原产权具有弱可分性的特点逐渐得到证实。这表现在:第一,牧区生态脆弱、时空异质性强,通过草场的共同使用将有益于提高牧场资源使用效率;第二,牧业生产的组织形式往往是大规模、分工明确的,将其拆分为家庭经营的小规模生产,不仅无益于提高生产收益,而且将拆散其原有的社区互惠关系,增加牧业经营成本;第三,在生态治理过程中,不应将牧民作为生态破坏者分离出去,牧民是草原生产生活的主体,要充分重视牧民本土知识,通过有效组织牧民实现“牧民、牧业、牧区”的三赢发展。

(3)需要将产权制度再次嵌入自然和社会之中,不同的资源属性认定,决定了不同的产权制度。制度经济学中要求通过产权明晰提高生产率,哈丁的“公地悲剧”也要通过产权私有实现外部性内部化。然而,产权应建立在不同资源属性基础上,不同的资源适应不同的产权制度。解决“三牧”问题,就要充分重视牧区已有资源禀赋和本土知识。在认识牧区“共有资源”、“公益性”和“公用性”特征的基础上,寻求“私地共管”基础上的“合作共管”机制,通过“赋权”、“赋能”等市场再次嵌入社会,社会再次嵌入自然的努力,促进牧区的再组织化和生态、社会功能的重新发挥,并考虑创造替代性市场,采纳“多中心、自主治理”的制度安排,这可能有助于中国“三牧”问题的有效缓解。

[1] 于立,于左,徐斌.“三牧”问题的成因与出路.农业经济问题,2009(5)

[2] 陈安宁.论我国自然资源产权制度的改革.自然资源学报.1994,9(1)

[3] 王晓毅,张倩.非平衡、共有和地方性——草原管理的新思考.北京:中国社会科学出版社,2010

[4] Hardin G.:The Tragedy of Commons,Science,1968,Vol.162

[5] 林毅夫.论中国经济改革(一).国际学术动态.北京:中国经济研究中心,2000

[6] 张瑞荣,申向明.牧区草地退化问题的实证分析.农业经济问题(增刊),2008

[7] 杨理.基于市场经济的草权制度改革研究.农业经济问题,2011(10)

[8] 敖仁其,林达太.草原牧区可持续发展问题研究.内蒙古财经学院学报,2005(2)

[9] 额尔敦扎布.草原荒漠化的制度经济学思考.内蒙古大学学报:哲学社会科学版,2002,34(5)

[10] 齐顾波,等.草原禁牧政策下的农民放牧行为研究——以宁夏盐池县的调查为例.中国农业大学学报:社会科学版,2002(2)

[11] 周立,姜智强.竞争性牧业、草原生态与牧民生计维持.中国农业大学学报:社会科学版,2011,28(2)

[12] 荀丽丽.政府动员型环境政策及其地方实践——关于内蒙古S旗生态移民的社会学分析.中国社会科学,2007(5)

[13] 王晓毅.环境压力下的草原社区——内蒙古六个嘎查村的调查.北京:社会科学文献出版社,2009

[14] 盖志毅.从多重理论视角重新认识草原生态经济系统价值.中国草地,2005,27(1)

[15] 韩念勇等.草原的逻辑(共四辑).北京:科学技术出版社,2011

[16] 达林太,娜仁高娃.对内蒙古草原畜牧业过牧理论和制度的反思.北方经济,2010(6)

[17] 刘建利.从草场承包到草场整合.经济社会体制比较,2008(6)

[18] 包玉山.对“三牧”问题的几点新认识.内蒙古师范大学学报:哲学社会科学版,2009,38(4)

[19] 费孝通.乡土中国.上海三联书店,1985

[20]敖仁其.草原产权制度变迁与创新.内蒙古社会科学(汉文版),2003(4)

[21] 温铁军.全球资本化与制度性致贫∥草原的逻辑,北京:科学技术出版社,2011

[22] 乌兰夫.乌兰夫文选.北京:中央文献出版社,1999

[23] 查尔斯·雷恩.草场资源产权和政策的新方向∥王晓毅,等编著.非平衡、共有和地方性——草原管理的新思考.北京:中国社会科学出版社,2010

[24] Maria E.Ferenandez-Gimenez.The role of Mongolian nomadic pastoralists’ecological knowledge in rangeland management,Ecological Applications,2000,10(5):1318-1326

[25] 卡茂·基曼尼.肯尼亚耶亚多县团体牧场细分和破碎化的近期趋势及意义∥王晓毅,等编著.非平衡、共有和地方性——草原管理的新思考.北京:中国社会科学出版社,2010

[26] Thembela Kepe,Rachel Wynberg&William Ellis.Land reform and biodiversity conservation in South Africa:complementary or in conflict,International Journal of Biodiversity Science Management,2005,1:3-16

[27] 耐廷.Balancing on an Alp.Cambridge University Press.1982.原载于奥斯特罗姆,公共事物的治理之道,上海:三联出版社,2002

[28] 薛凤蕊,姜冬梅.“退牧还草”工程实施中面临的问题与对策研究.北方经济,2006(21)

[29] David Sneath.State policy and pasture degradation in Inner Asia.Science,1998,281:1147-1148

[30] 费孝通.文化论中人与自然关系的再认识.社会学丛刊,2002(2)

[31] 奥斯特罗姆.公共事物的治理之道.上海:上海三联出版社,2002

[32] 郭守前.资源特性与制度安排——一个理论框架及其应用.北京:中国经济出版社,2004

[33] Nathalie A.Steins,Victoria M.Edwards.Collective Action in Common-Pool Resource Management:The Contribution of a Social Constructivist Perspective to Existing Theory,Society&Natural Resources,1999,12(6):539-557

[34] Grafton R.Quentin,Squires,Dale,Fox,Kevin J.Private Property and Economic Efficiency:A Study of Common-Pool Resource.Journal of Law&Economics,2000,Vol.XLII:679-715

[35] Matthew D.Turner.Methodological reflections on the use of remote sensing and geographic information science in human ecological research,Human Ecology,2003,Vol.31,No.2,pp255-279

[36] 玛雅姆·尼阿米尔·富勒.非洲萨赫勒地区本土游牧实践中的弹性管理∥王晓前,等编著.非平衡、共有和地方性——草原管理的新思考.北京:中国社会科学出版社,2010

[37] 杨志勇,盖志毅.论草原文化建设对草原生态系统可持续发展的作用.中国草地学报,2008(4)

[38] 荀丽丽.与“不确定”共存——草原牧民的本土生态知识.学海,2011(3)

[39] 布兰特·斯瓦罗.非洲草场共有产权体制的制度、治理和激励∥王晓毅,等编著.非平衡、共有和地方性——草原管理的新思考.北京:中国社会科学出版社,2010

[40] 张倩.牧民应对气候变化的社会脆弱性——以内蒙古荒漠草原的一个嘎查为例.社会学研究,2011(6)

[41] 金彤,等.共管机制下草地资源管理的行为主体分析.安徽农业科学,2011,39(19)

[42] Katherine M.Homewood.Policy,environment and development in African rangelands,Environmental Science Policy,2004(7):125-143

[43] 侯向阳等.中国北方草原退化治理和草畜平衡模式转移研究.内蒙古草业,2012(12)

[44] 张孝德.文明的轮回:生态文明新时代与中国文明的复兴.北京:中国社会出版社,2012

[45] 马洪波.三江源地区生态退化的新制度经济学解释.西藏研究,2007(03)

[46] 谭淑豪,王济民,涂勤,曲福田.公共资源可持续利用的微观影响因素分析.自然资源学报,2008(2)

[47] 陈祥军.知识与生态:本土知识价值的再认识.开放时代,2012(7)

[48] 任继周.放牧,草原生态系统存在的基本方式——兼论放牧的转型.自然资源学报,2012(8)