城市土地利用的生态服务功效评价方法

——以常州市为例

阳文锐,李 锋 ,王如松,熊侠仙,刘安生

(1.北京市城市规划设计研究院,北京 100045;2.城市与区域生态国家重点实验室,中国科学院生态环境研究中心,北京 100085;3.常州市规划设计院,常州 213003)

我国正经历着前所未有的城市化进程,城市化率由1978年的17.9%上升至2010年的47.6%[1],并且这种快速城市化进程在未来的几十年中还将继续发展,至2030年我国城市人口的比例将达到总人口的60%[2]。有预测表明,至2035—2040年间,我国的城市化将达到70%的水平[3],因此,在今后很长一段时间里,我国的城市化将保持较高的发展水平。城市化促进了社会和经济的快速发展,但与此同时,城市化也给城市带来了严重的环境问题,如热岛效应[4-8],地表水污染[9-11],土壤污染[12-13]以及大气污染等,2007年,我国287个大城市中只有60.5%的城市空气质量达到国家环保部的空气质量标准[14]。城市化过程主要表现为土地利用的变化过程,这个过程直接改变了地表景观,影响了生物多样性和生态系统生产力、流域特征以及生物地球化学循环[15-18],也间接的从不同的尺度改变了非生物环境条件;包括大气的化学组分、气候以及土壤特性等[19-24],这些变化削弱了自然生态系统为城市提供的重要生态服务功能。

土地利用/土地覆盖的变化影响着生态系统的服务功能[25]。Li等[26]对深圳的城市土地利用变化过程中的生态服务价值变化进行了分析,认为由于快速的城市化,深圳的土地生态服务损失了近23亿元。Bin等[27]利用TM和ETM遥感影像分析了上海东滩的土地利用变化,并利用生态服务功能的评价方法分析了土地的生态服务功能的变化,结果表明由于土地利用/土地覆盖的变化导致了土地生态服务功能的价值损失高达61%。Yaoshida等[28]分析了Lao PDR北部罂粟生产区的土地利用变化和生态系统服务功能价值的变化。结果表明由于土地利用变化导致了土地生态服务功能价值损失了11.74%。因此,在当前我国快速的城市化过程中,科学合理的土地利用是保证城市拥有良好人居环境和可持续发展环境的重要前提。

生态服务功能是“人类直接或间接地从生态系统功能得到的效益”[29]。生态服务功能在一定的时空范围内为人类提供的产出构成生态服务功效,是生态服务功能实际发挥的效应,可分为正功效和负功效[30]。如Zhang等[31]认为土地整理复垦可以提高土地的碳汇储量,但是同时Yu等[32]认为土地整理可以增加生态风险,导致生态系统不稳定。森林火灾能导致森林生态系统的结构发生变化,增加温室气体排放,但同时森林火灾可以森林促进或保持较高的第一生产力[33]。湿地具有调节水文、涵养水源、保护生物多样性、促进生态系统碳氮循环等生态服务功能,但是湿地也是主要温室气体的“源”,是大气甲烷的主要来源,是气候变暖的因素之一[34]。根据生态控制论原理,任何一种生态服务只能在一定范围内对人类社会有用。任何一种有害的生态现象,在一定的环境下都能变成对人直接或间接有用的服务[30]。因此生态服务其产生的效应可分为正向和负向的功效。本研究基于城市化进程中的土地生态复合功效评价,探讨了土地复合生态调控的措施和方法,以期为可持续的城市土地利用规划和管理提供研究思路和方法上的借鉴。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究地区概况

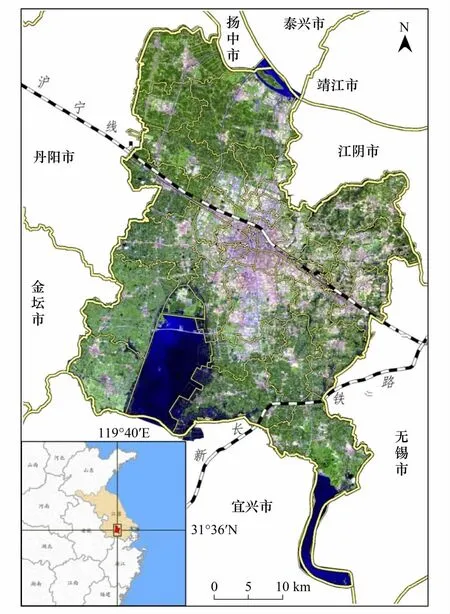

常州地处江苏省南部,位于北纬31°09'至 32°04',东经119°08'至 120°12'之间,北倚长江天堑,南与安徽省交界,东濒太湖与无锡市相连,西与南京、镇江两市接壤。境内地势西南略高,东北略低,地貌类型属高沙平原,山丘平圩兼有。常州市属北亚热带季风性湿润气候区,气候温和湿润,年均气温16.3℃;雨量充沛,年降水总量1068.9mm;日照充足,年日照时间2035h,无霜期长,年无霜期237d;常年主导风向为东南风,春夏秋冬四季分明。常州市辖5个市辖区,代管2个县级市,即天宁区、钟楼区、戚墅堰区、新北区、武进区、溧阳市、金坛市。研究区为市区主要辖区,不包括县级市,即天宁、钟鼓、戚墅堰、新北和武进区,总面积1864km2(图1)。

1.2 数据来源

该研究基础数据来自于2006年9月18日的LandsatTM遥感影像,以1∶5万地形图和常州市土地利用现状图作为参照。在Erdas Imagine 9.2的平台下,对影像进行合成、几何校正和配准后,参照地形图对数据进行目视解译和监督分类,将研究区分为林地、草地、农田、水域、建设用地四类,通过随机取样的方法对分类结果进行Kappa检验,达到0.82,高于最低允许精度的要求。

其他数据分别来源于常州市环境质量报告(2006年)、土地利用规划(1996—2010年)、常州市统计年鉴(2006年)和常州市城市总体规划(2004—2020年)。

1.3 研究方法

1.3.1 评价指标和计算方法

指标体系的选取遵从全面性、客观性、可测性、可获得性和可操作性的原则,将评价指标体系分为三级指标,第三级指标中分为属性指标和度量指标,度量指标直接对应于属性指标,用于表征土地生态服务的类型和特征。指标的选取充分考虑空间的可表达性,尽量将土地的生态服务进行空间的表达。所以本文对土地的评价选取了如表1指标,表1中各个指标的权重通过专家群决策打分,通过构造判断矩阵后进行层次分析法计算,通过一致性检验后分配各个指标的权。

1.3.2 标准化方法

Si为指标标准化值,max(index)为指标最大值,min(index)为指标最小值,indexi为第i个指标值。

生态服务正效应指数为:

生态服务负效应指数为:

式中,Service_positive为正效应综合指数,Service_negative为负效应综合指数,pi为第i个指标的权重,Si为第i个指标的标准化值。

图1 研究区地理位置图Fig.1 The location of study area

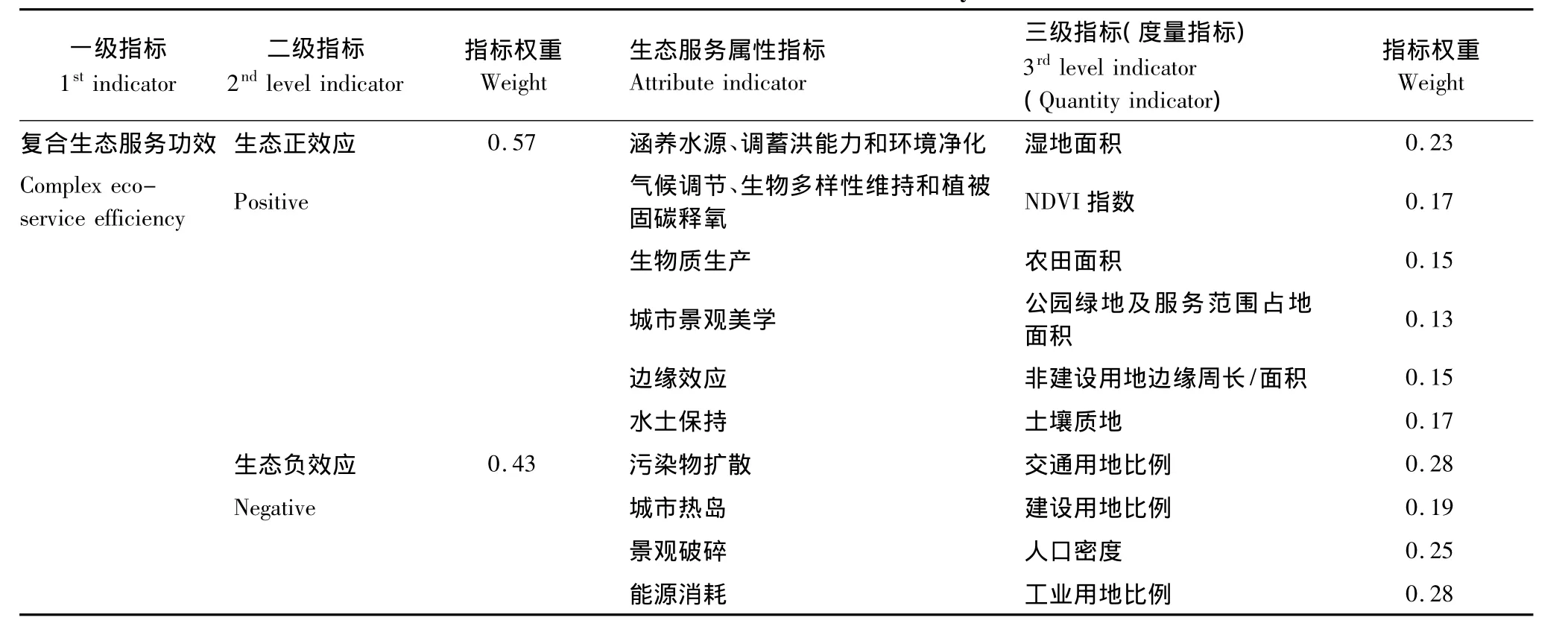

表1 土地生态服务功效评价指标Table 1 Indices of land's eco-services efficiency assessment

复合生态服务功效综合指数为:

式中,ppositive为正功效权重,pnegative为负功效权重。

1.3.3 空间分析方法

遥感影像监督分类后,在GISArcinfo 9.3平台下,采用Arctoolbox中的create fishnet工具将市域土地划分为1km×1km的单元网格,统计每个单元格内的生态服务评价指标,并进行综合计算。

2 结果与分析

2.1 土地生态服务正功效

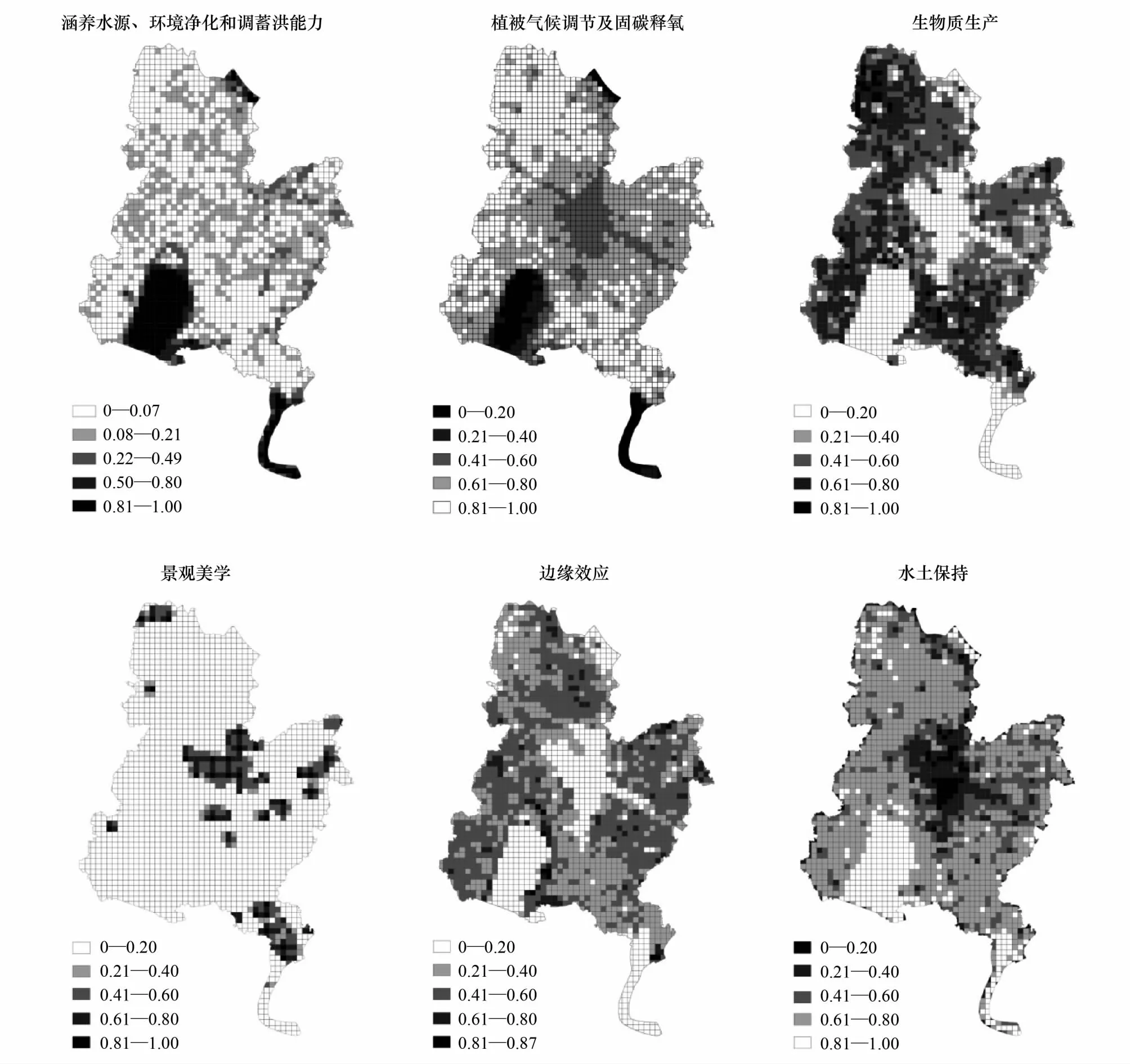

(1)涵养水源、调蓄洪能力和环境净化

常州市年平均降水量1071.5mm,市域水面总面积共283.87km2,其中太湖水面37.5km2,滆湖水面110km2,长江水面14.8km2,地表水资源量丰富,常年地表水资源总量约42亿m3。由于常州市环境基础设施有限,水处理能力落后与工业发展的速度,水环境质量不容乐观,根据常州市环境质量报告,常州市主要河流上游水体质量基本维持在Ⅴ类,而下游水体基本为Ⅳ类水质(图2),根据叶亚平对水生态服务功能的算法[35],常州市水体的净化能力大约为 NH3-N,5097.5t/a;CODCr,37148.1 t/a。

图2 土地生态服务正功效图Fig.2 Land's positive eco-service efficiency

由于地处长江下游地区,在雨水集中的季节,特别是遇到暴雨或急骤融冰融雪等自然因素,城市易形成洪涝灾害。常州市湿地分布多,市区内坑塘、滩涂面积占到湿地总面积的10%左右。城市河网面积由20世纪90年代的17%下降到2006年的8%,如果按照水位涨落1m计算,水域湿地的洪水调蓄功能损失达1.55亿m3,此外加上河道淤积的的损失达1.24亿m3,而当前城市内的河网湖泊的调蓄功能仅为1.57亿m3,湿地水域的城市调蓄洪能力大大减少。

(2)植被气候调节及固碳释氧能力

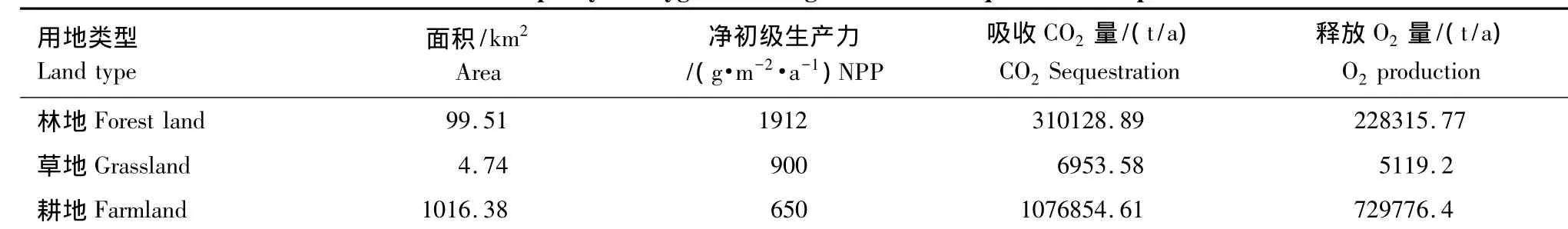

植被覆盖变化通过改变地表反照率、粗糙度和土壤湿度等地表属性,从而影响辐射平衡、水分平衡等过程,最终可以导致区域降水、环流形势及大气温度、湿度等气候变化。常州市的植被覆盖以西北和东南部为高,是常州的自然植被分布相对集中的区域,为常州区域小气候调节起到了一定的作用。利用前人文献中各类生态系统的净初级生产力数据[36-37],根据光合作用反应方程式计算出各类用地的生态系统净初级生产力以及固定的二氧化碳和释氧的量(表2)。

表2 常州市植被释氧固碳功能Table 2 Capacity of oxygen releasing and carbon sequestration of plants

(3)生物质生产能力

土地对于城市的生态服务功能中,生物质的生产能力是主要的功能之一。由于缺少耕地综合肥力的数据,在本研究中,常州市土地的生物质生产能力直接用耕地的分布面积来表示,未包含水域的水产品生产能力。结果如图2。1991年,常州市农田面积占市区总面积64.9%,由于城市化和工业化进程,耕地面积不断减少,耕地主要转化为城市建设用地,耕地2006年降低到43.9%。生物质生产能力处于不断下降趋势。

(4)景观美学

绿地斑块的服务半径是绿地服务功能的重要指标,在不同空间尺度上有不同的服务半径。以市区的主要公园绿地景观服务半径作为生态用地景观生态服务功能的指标之一,本文以日本不同公园服务半径标准[38]对主要城市公园绿地景观1000m缓冲分析,进行指标的标准化,如图2。城市中心区城市公园相对集中,中心城外围地区公园绿地则相对分散。结果表明,城市公园绿地及其服务范围的覆盖面积小而不均,仅占研究区面积的18%左右,由于城市中心区公园相对集中,为市中心区的人群提供了良好的景观生态服务。

(5)边缘效应

城市生态学强调人与自然最大程度的交流,认为城郊结合部相对市区有较大的边缘效应和较高的生态服务功能,其生态服务的强弱的高低与人与自然边缘线的长短呈正相关,即单位周长的边缘线服务的城市面积越大生态效益越差[30]。本研究将水域和非建设用地的边缘提取后,利用边缘线长度与面积的比值作为衡量土地的边缘效应,两者等权加和后作为为其综合边缘效应。城市的中心区的边缘效应明显低于其外围的的区域,开放空间以及河网湿地分布较多的东西部和北部区域的边缘效应较高(图2)。

(6)水土保持

土壤对水土流失的影响主要与土壤的质地有关[39],根据常州市的土壤普查调查结果,常州市的土壤类型99.89%为水稻土类型。相关研究[40-41]表明土壤的持水能力除了主要与土壤质地相关外,还与植被的类型相关。由于常州市土壤类型差异不大,所以在衡量土地的水土保持能力的生态服务功能时,本研究仅以土地的植被覆盖类型及面积来表示,单位面积蓄水模数林地>草地>耕地(图2)。

2.2 土地生态服务负功效

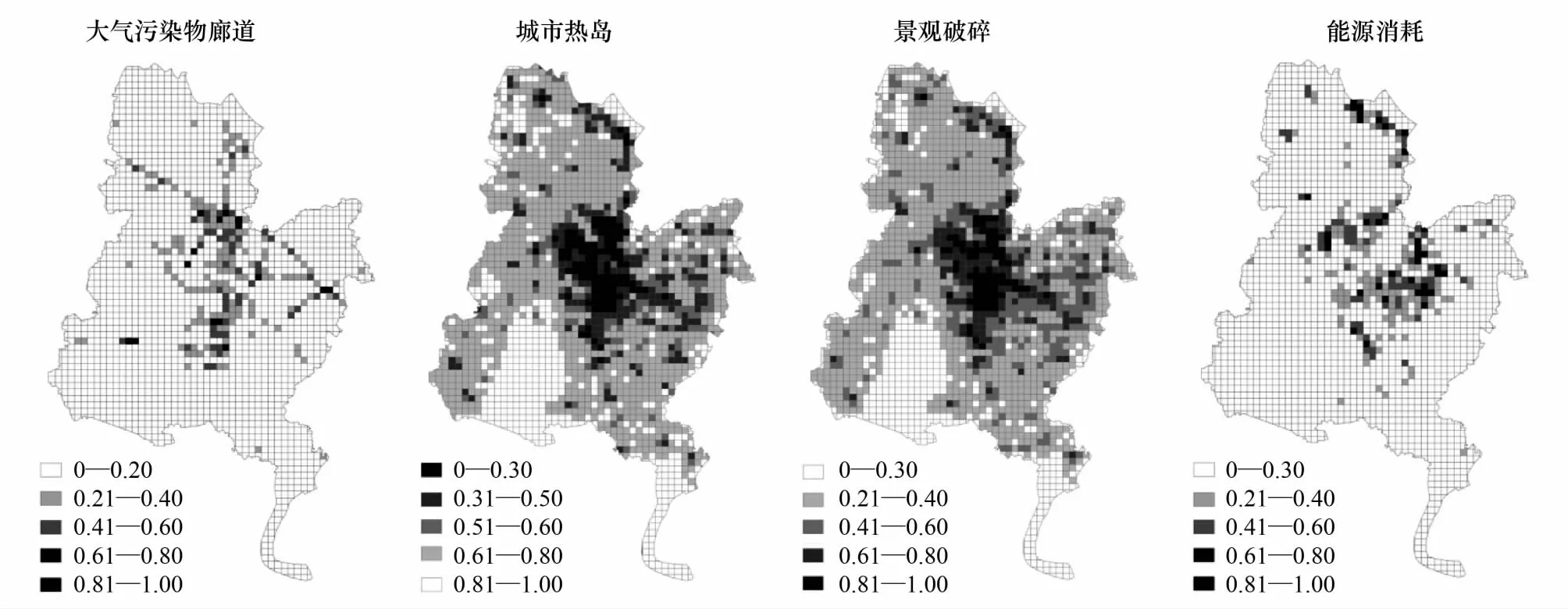

(1)大气污染物廊道

城市大气污染物主要来自汽车尾气,占到50%-80%甚至以上[42-43]。本研究以道路交通网的占地作为衡量城市大气污染物廊道的主要指标,结果如图3所示。

(2)热岛效应

城市的热岛效应与植被覆盖有直接的线性关系,植被覆盖度高则降温效果明显[44-46]。城市中由于硬化地表的地面反射率高,更容易吸收太阳的辐射热,所以城市内部表现出与周围不同的热环境,本研究为了更直观的表达城市的热效应,以硬化地表的面积作为衡量热岛效应的指标,结果如图3,绿色部分表示热效应不显著,红色表示热岛效应越明显。

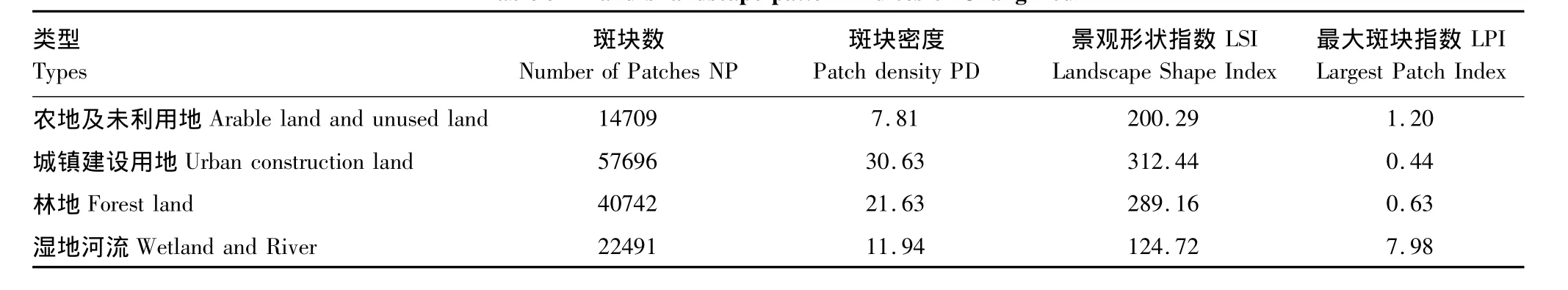

(3)景观破碎

运用Fragstats软件对土地的景观指数进行了分析,选用斑块数、斑块密度、景观形状指数和最大斑块指数来表征景观的破碎化。分析结果见表,相比其他几类用地,建设用地的斑块数最多,斑块密度最大,最大斑块指数最低,景观形状指数越大,说明斑块的形状越不规则,建设用地的形状指数最大,表明城市人类活动强烈,景观破碎化程度高。本研究为了表征景观的破碎度,选择了城市人口密度作为表征参数,人口密度越大表征其破碎化程度越高,反之亦然(图3)。

图3 土地生态服务负功效图Fig.3 Land's negative eco-service efficiency

表3 常州市土地景观格局指数Table 3 Land's landscape pattern indices of Changzhou

(4)能源消耗

在2006年常州市的国民经济收入中,第一产业占3.79%,第二产业占60.37%,第三产业占35.85%。常州市正处于快速的工业化阶段,城市的发展需要大量能源的投入,而工业的能源投入占城市的能源消费的主要部分。为了便于空间量化的表达,本文采用工业用地的占有量来衡量城市的能源消耗强度具有一定的代表性(图3)。

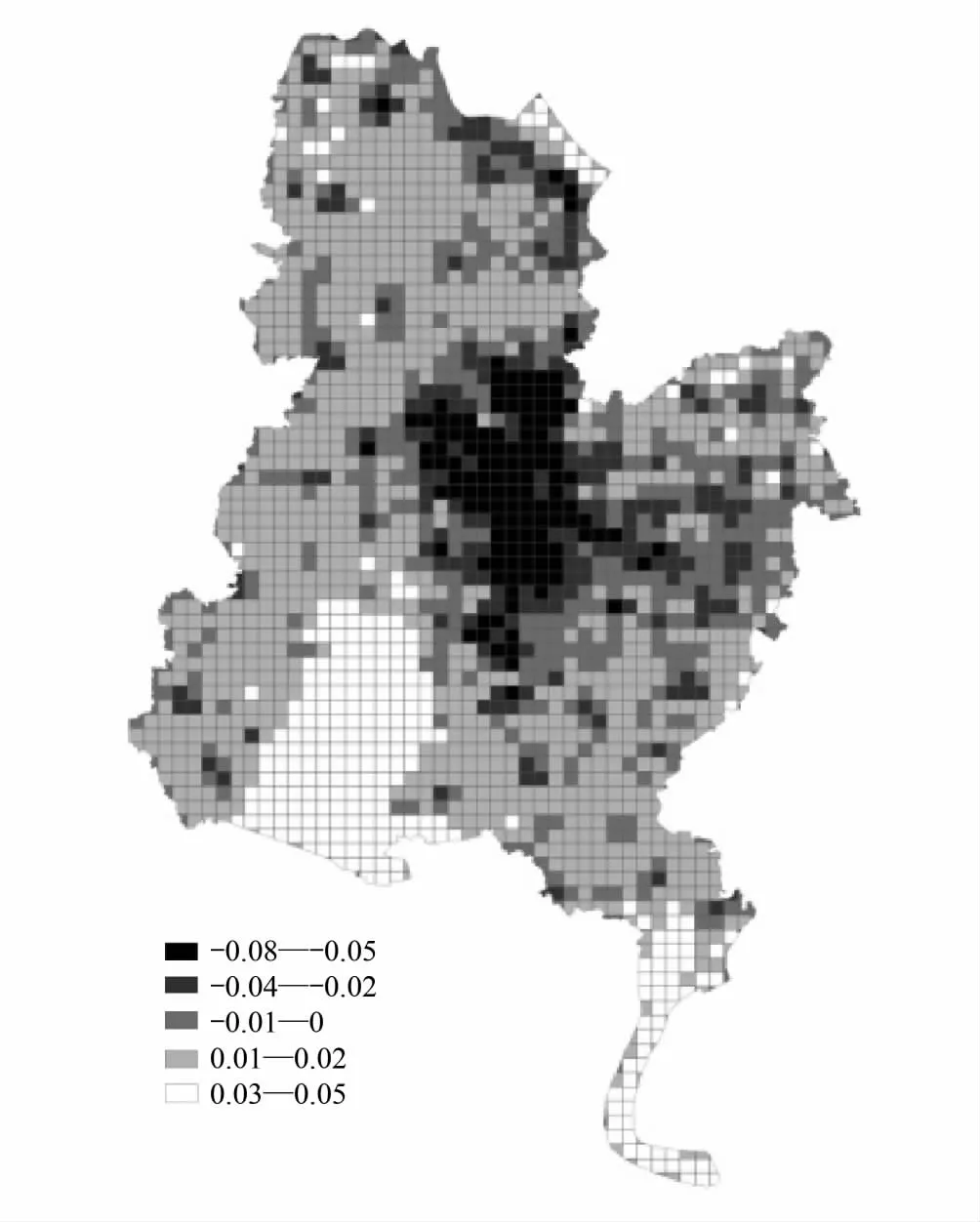

2.3 复合生态服务功效

将正负生态效应加权叠加后形成土地的复合生态功效,结果图4所示,在划分的1km×1km的土地格网中,有35.5%的土地复合生态服务功效为负效应,而64.5%的生态服务用地为正效应。城市中心城地区及长江沿岸地区的复合生态服务功效较低。近年来,随着城市化进程的加速,常州市的建设用地需求日益增加,通过对比不同时期的土地利用图,从1991—2006年,常州市的建设用地量增加了451km2,其中90%的用地增量是以农田的减少为代价的,其次是林地和水域。2006年以前,市区东部地区分布着大量的小型水域湿地,但由于城市发展的空间战略向南北和东西方向扩展,大量湿地和其他非建设用地因转为建设用地而消失。城市东部地区土地的生态服务功能退化,呈负功效。

图4 土地复合生态服务功效图Fig.4 Land's complex eco-service efficiency

3 结论与讨论

由于城市化的发展和城市人口的急剧增长,人类活动影响了土地对城市的生态服务功效,生态正功效逐渐衰弱甚至演变为生态负功效,对城市的生态健康和生态安全构成了威胁,阻碍了和谐社会和生态文明的建设。

常州市在过去近20年中经历了两次的城市规划方案的修编,但每次规划的用地方案都以最大程度的满足经济发展的需求,而忽视了对土地生态服务功能的保育。本文尝试建立了土地生态服务功效的评价指标体系,并应用GIS工具将其表达在空间上,分析了土地生态服务正负功效的空间结构。结果显示,常州市当前只有64.5%的土地为城市提供着正向生态服务。由于常州市东部毗邻无锡市,而且常州城市的发展是以穿越城市内部的运河沿岸而发展起来的,东部城市的吸引力和沿河发展的驱动力使得城市整体空间格局向东部延伸,城市化占用生态用地导致土地生态服务功能下降萎缩。最近的城市规划调整了城市空间发展思路,逐步向南北方向延伸,所以城市土地的生态服务负功效空间格局也与城市发展空间格局类似。如果按照当前的城市化发展思路,为城市提供生态服务正向功效的用地将持续减少,需要从空间上对城市的发展结构进行优化,保育64.5%的土地生态服务正功效,对生态服务负功效的地区进行调控和提升。

(1)生态系统服务功效生态系统服务功能是当前生态学研究的热点问题,从生态系统服务功能的概念产生以来,以Constanza为代表的生态服务功能价值评价理论成为当前评估生态系统服务功能的主要方法之一,评估的领域主要包含了17项生态系统的正向产出。然而,生态服务功能的产出为生态服务功效,包含了正功效和负功效,本文尝试了运用地理信息系统和遥感分析工具从空间的角度评价城市土地的复合生态服务功效,为生态服务功能评价提供了新的思路。

(2)评价方法采用单元网格法分析城市土地生态系统服务功效的方法还尚未见到相关研究成果。采用1km×1km网格大小,分析每个网格内部的土地生态服务功效,便于土地管理者从空间上辨识每个地块的土地生态服务状态,有利于制定更好进行土地生态管理和城市土地可持续利用的决策。

(3)评价指标体系的完整性建立了土地生态服务功效的属性指标体系,并建立了表征这些属性指标的度量指标,从空间的角度表征土地的生态服务,但是由于受到资料和数据可获得性的限制,度量指标并不能完整地体现土地生态服务。然而从研究的方法而言,该方法相比传统的生态服务功能价值计算方法更具有实用性和直观性。

[1] Fang C L.The Reflection on the Sub-health of Urbanization in China.Urban Research,2011,8:4-11.

[2] Chen J.Rapid urbanization in China:A real challenge to soil protection and food security.CATENA,2007,69(1):1-15.

[3] Liu X W,Zhang D X,Chen B M.Characteristics of China's Town-level Land Use in Rapid Urbanization Stage.Acta Geographica Sinica,2008,63(3):301-310.

[4] Gao H Y,Cai X L,He H,Wang L H,Kou X L,Zhang H.The Impact of Urbanization on the Surface Temperature in Xi'an.Acta Geographica Sinica,2009,64(9):1093-1102.

[5] Yan Z,Xin F Q,Li H G,Yong JH,Wang K F.The urban heat island in Nanjing.Quanernary International,2009,208:38-43.

[6] Giridharan R,Ganesan S,Lau S S Y.Daytime urban heat island effect in high-rise and high-density residential developments in Hong Kong.Energy and Buildings,2004,36(6):525-534.

[7] Hu Z,Yu B,Chen Z,Li T,Liu M.Numerical investigation on the urban heat island in an entire city with an urban porous media model.Atmospheric Environment,2012,47(0):509-518.

[8] Jia B Q,Qiu E F,Cai C J.The dynamics of surface heat status of Tangshan City in 1993—2009.Acta Ecologica Sinica,2011,31(20):6215-6223.

[9] Bao L J,Maruya K A,Snyder SA,Zeng E Y.China's water pollution by persistent organic pollutants.Environmental Pollution,2012,163(0):100-108.

[10] Huang F,Wang X,Lou L,Zhou Z,Wu J.Spatial variation and source apportionment of water pollution in Qiantang River(China)using statistical techniques.Water Research,2010,44(5):1562-1572.

[11] Zhao Y,Yang Z,Li Y.Investigation of water pollution in Baiyangdian Lake,China.Procedia Environmental Sciences,2010,2(0):737-748.

[12] Chen T B,Zheng Y M,Lei M,Huang Z C,Wu H T,Chen H,Fan K K,Yu K,Wu X,Tian Q Z.Assessment of heavy metal pollution in surface soils of urban parks in Beijing,China.Chemosphere,2005,60(4):542-551.

[13] Tan M Z,Xu F M,Chen J,Zhang X L,Chen JZ.Spatial Prediction of Heavy Metal Pollution for Soils in Peri-Urban Beijing,China Based on Fuzzy Set Theory.Pedosphere,2006,16(5):545-554.

[14] Fu B J.Blue skies for China.Science,2008,321:611.

[15] Mcdonnell M J,Pickett ST A,Groffman P,Bohlen P,Pouyat R V,Zipperer W C,Parmelee R W,Carreiro M M,Medley K,Marzluff J M,Shulenberger E,Endlicher W,Alberti M,Bradley G,Ryan C,Simon U,Zumbrunnen C,Ecosystem Processes Along an Urban-to-Rural Gradient Urban Ecology.2008,Springer US.299-313.

[16] Jenerette GD,Wu J.Analysis and simulation of land-use change in the central Arizona-Phoenix region,USA.Landscape Ecology,2001,16(7):611-626.

[17] Mckinney M L.Urbanization,Biodiversity,and Conservation.BioScience,2002,52(10):883-890.

[18] Kaye J P,Groffman PM,Grimm NB,Baker L A,Pouyat R V.A distinct urban biogeochemistry?Trends in Ecology&Evolution,2006,21(4):192-199.

[19] Idso SB,Idso CD,Balling Jr R C.Seasonal and diurnal variations of near-surface atmospheric CO2concentration within a residential sector of the urban CO2dome of Phoenix,AZ,USA.Atmospheric Environment,2002,36(10):1655-1660.

[20] Lovett G M,Traynor M M,Pouyat R V,Carreiro M M,Zhu W X,Baxter J W.Atmospheric Deposition to Oak Forests along an Urban-Rural Gradient.Environ.Sci.Technol.,2000,34(20):4294-4300.

[21] Pouyat R,Groffman P,Yesilonis I,Hernandez L.Soil carbon pools and fluxes in urban ecosystems.Environmental Pollution,2002,116,Supplement 1(0):S107-S118.

[22] Kalnay E,Cai M.Impact of urbanization and land-use change on climate.Nature,2003,423:528-531.

[23] Hope D,Gries C,Zhu W,Fagan WF,Redman CL,Grimm N B,Nelson a L,Martin C,Kinzig A.Socioeconomics drive urban plant diversity.PNAS,2002,100:8788-8792.

[24] Pataki D E,Alig R J,Fung a S,Golubiewski N E,Kennedy C A,Mcpherson E G,Nowak D J,Pouyat R V,Romero Lankao P.Urban ecosystems and the North American carbon cycle.Global Change Biology,2006,12(11):2092-2102.

[25] Ye Y Q,Zhang J E.Impact of land-use changes on the ecosystem service value in Guangzhou City.Ecologic Science,2008,27(2):119-123.

[26] Tianhong L,Wenkai L,Zhenghan Q.Variations in ecosystem service value in response to land use changes in Shenzhen.Ecological economics,2010,69(7):1427-1435.

[27] Zhao B,Kreuter U,Li.B.An ecosystem service value assessment of land-use change on Chongming Island.China.Land Use Policy,2004,21:139-148.

[28] Yoshida H C,Ye Y M.Ecosystem service values and land use change in the opium poppy cultivation region in Northern Part of Lao PDR.ActaEcologicaSinica,2010,30:56-61.

[29] Daily.Nature's Service:Societal Dependence on Natural Ecosystems.Island Press,Washington DC,1997.

[30] Wang R S,Hu D,Wang X R,Tang L J.Urban Eco-Service.Beijing:Chinese Meteorological Press,

[31] Zhang J,Ge Y,Chang J,Jiang B,Jiang H,Peng C,Zhu J,Yuan W,Qi L,Yu S.Carbon storage by ecological service forests in Zhejiang Province,subtropical China.Forest Ecology and Management,2007,245:64-75.

[32] Yu G,Feng J,Che Y,Lin X,Hu L,Yang S.The identification and assessment of ecological risk for land consolidation based on the anticipation of ecosystem stabilization:a case study in Hubei Province,China.Land Use Policy,2010,27(2):293-303.

[33] Seidl R,Fernandes P M,Fonseca T F.Modelling natural disturbances in forest ecosystems:a review.Ecological Modelling,2011,222:903-924.

[34] Fuchs V J,Mihelcic JR,Gierke JS.Life cycle assessment of vertical and horizontal flow constructed wetlands for wastewater treatment considering nitrogen and carbon greenhouse gas emissions.Water Research,2011,45(5):2073-2081.

[35] Ye Y P.The Study On the Assessment and Moderation Methdology for the Freshwater Eco—service in the Compound Ecosystem.Doctoral Dissertation of CAS,2004.

[36] Fang JY,Liu G H,Xu SL.Biomass and Net Production of Forest Vegetation in China.Acta Ecologica Sinica,1996,16(5):497-508.

[37] Feng Z W,Wang X K.Biomass and Production of Chines Forest Ecosystem.Beijing:Science Publishing Press,1999.

[38] Fang X F,Li H T.Greening Mode in Residential area.Tianjin:Tianjin University Publishing Press,2001:101-105.

[39] Wang X K,Ouyang Z Y,Xiao H,Miao H,Fu B J.Distribution and division 0f sensitivity to water—caused soil loss in China.Acta Ecologica Sinica,2001,21(1):14-19.

[40] Wang P C,Xiao W F,Zhang S G,Pan L,Shi Y H,Huang Z L.Study on Soil Infiltration in Some Main Vegetation Types in Three Gorges Reservoir Area.Journal of Soil and Water Conservation,2007,21(6):51-55.

[41] Shi P L,Wu B,Chen G W,Luo J.Water retention capacity evaluation of main forest vegetation types in the upper Yangtze basin.Journal of Natural Resources,2004,19(3):351-360.

[42] Xie SD,Zhang Y H.Current Situation and Trend of Motor Vehicle Exhaust Pollution in Urban Areas of China.Research of Environmental Sciences,2000,13(4):22-25.

[43] Zhu L Z,Liu Y J.Source apportionment and pollution survey of polycyclic arom atic hydrocarbons of city com munication.Acta Scientiae Circumstantiae,2000,20(2):183-186.

[44] Cheng CQ,Wu N,Guo SD,Li SD,Liu D P.A Study on the Interaction Between Urban Heat Island and Vegetation Theory,Methodology,and Case Study.Research of Soil and Water Conservation,2004,11(3):172-174.

[45] Zhou G S,Wang Y H.The feedback of land use/cover change on climate.Journal of Natural Resources,1999,14(4):318-322.

[46] Zhang H F,Lin W Y,Sheng W J,Feng L W,Guo L Z.Study on land surface temperature vegetation cover relationship in urban region:a case in Shenzhen City.Geographical Research,2006,25(3):369-377.

参考文献:

[1] 方创琳.中国城市化进程亚健康的反思与警示.现代城市研究,2011,8:4-11.

[3] 刘新卫,张定详,陈百明.快速城镇化过程中的中国城镇土地利用特征.地理学报,2008,63(3):301-310.

[4] 高红燕,蔡新玲,贺皓,王骊华,寇小兰,张宏.西安城市化对气温变化趋势的影响.地理学报,2009,64(9):1093-1102.

[8] 贾宝全,邱尔发,蔡春菊.唐山市域1993—2009年热场变化.生态学报,2011,31(20):6215-6223.

[25] 叶延琼,章家恩.广州市土地利用变化对生态系统服务价值的影响研究.生态科学,2008,27(2):119-123.

[30] 王如松,胡聃,王祥荣,唐礼俊.城市生态服务.北京:气象出版社,2004.

[35] 叶亚平.复合生态系统水生态服务功能评价及调控方法研究.中国科学院博士论文,2004.

[36] 方精云,刘国华,徐嵩龄.我国森林植被的生物量和净生产量.生态学报,1996,16(5):497-508.

[37] 冯宗炜,王效科.中国森林生态系统生物量和生产力.北京:科学出版社,1999.

[38] 方咸孚,李海涛.居住区的绿化模式.天津:天津大学出版社,2001:101-105.

[39] 王效科,欧阳志云,肖寒,苗鸿,傅伯杰.中国水土流失敏感性分布规律及其区划研究.生态学报,2001,21(1):14-19.

[40] 王鹏程,肖文发,张守攻,潘磊,史玉虎,黄志霖.三峡库区主要森林植被类型土壤渗透性能研究.水土保持学报,2007,21(6):51-55.

[41] 石培礼,吴波,程根伟,罗辑.长江上游地区主要森林植被类型蓄水能力的初步研究.自然资源学报,2004,19(3):351-360.

[42] 谢绍东,张远航.我国城市地区机动车污染现状与趋势.环境科学研究,2000,13(4):22-25.

[43] 朱利中,刘勇建.城市道路交通PAHs污染现状及来源解析.环境科学学报,2000,20(2):183-186.

[44] 程承旗,吴宁,郭仕德,李树德,刘大平.城市热岛强度与植被覆盖关系研究的理论技术路线和北京案例分析.水土保持研究,2004,11(3):172-174.

[45] 周广胜,王玉辉.土地利用/覆盖变化对气候的反馈作用.自然资源学报,1999,14(4):318-322.

[46] 张小飞,王仰麟,吴健生,李卫锋,李正国.城市地域地表温度-植被覆盖定量关系分析——以深圳市为例.地理研究,2006,25(3):369-377.