基于景观安全格局的建设用地管制分区

王思易,欧名豪

(南京农业大学公共管理学院,南京 210095)

区域生态安全格局,指针对区域生态环境问题,实现对区域生态环境问题有效控制和持续改善的区域性空间格局[1]。对于城镇系统而言,生态安全格局是支撑城镇自然生态系统健康发展的关键性格局,维护区域综合生态服务功能的重要途径,是实现城市精明增长的刚性格局[2]。国际上,区域生态安全研究成为生态学、地理学、土地科学和城镇规划的前沿领域[3-5]。随着我国改革开放的深入开展,工业化、城市化得到了快速发展,但高强度的土地开发利用加剧城镇系统的生态问题,使区域生态安全面临日益严峻的考验。城镇生态安全格局的研究日益成为国内学者关注的焦点。

近年来,我国学者对生态安全格局的概念、理论基础、构建原则与方法等展开了研究[1,6],并认为生态安全格局是实现区域生态安全的基本保障和重要途径[7-8]。其中,科学的构建方法是生态安全格局研究的重点和难点。基于生态适宜性评价的区域生态敏感性分区是目前国内较为成熟的方法,该方法被广泛应用于城市、自然保护区、地下水等方面的研究[9-11]。20世纪80年代以来,俞孔坚对景观安全格局理论和方法进行了大量的研究[12-16],以景观格局与过程相互作用为核心,为区域生态安全格局的建立提供了新的理论和方法。国内学者运用景观安全格局理论对不同尺度、不同区域的生态安全格局进行了构建。早期研究区域主要是生态保护区和风景名胜区[14],近年来扩展到生态脆弱区[17-18]、重大工项目区域[19-20]和城市化地区。其中城市化地区的景观安全格局构建已成为研究者关注的热点,不同学者对北京[2]、广州[21]、台州[15]、威海[22]、兰州[23]等城市的景观安全格局进行了构建,并分析了其对城市扩张的影响。

经历了近10年的城镇化飞速发展,扬州市生态用地和建设用地矛盾日益尖锐,土地生态安全受到了严重的威胁。城镇生态环境脆弱、河流湖泊调洪能力降低、水土流失严重、乡土文化景观被侵蚀、土地集约节约利用程度不高、建成区无序扩张、景观破碎化和绿色游憩空间缩小等资源环境问题都成为制约区域经济发展的瓶颈。如何从空间上优化城镇用地布局,布设国土生态屏障网络,实现最佳生态效益的城乡绿色空间,已成为迫在眉睫的现实问题。本文运用景观安全格局理论及方法,将生态优先理念从源头上就融入到规划编制的过程中,通过与城市Cellular Automata模型的有机结合,正确的引导建设用的布局,提出区域建设用地管制策略,实现经济发展与环境保护协调发展的目标,具有重要的理论和现实意义。

1 研究方法

1.1 景观安全格局

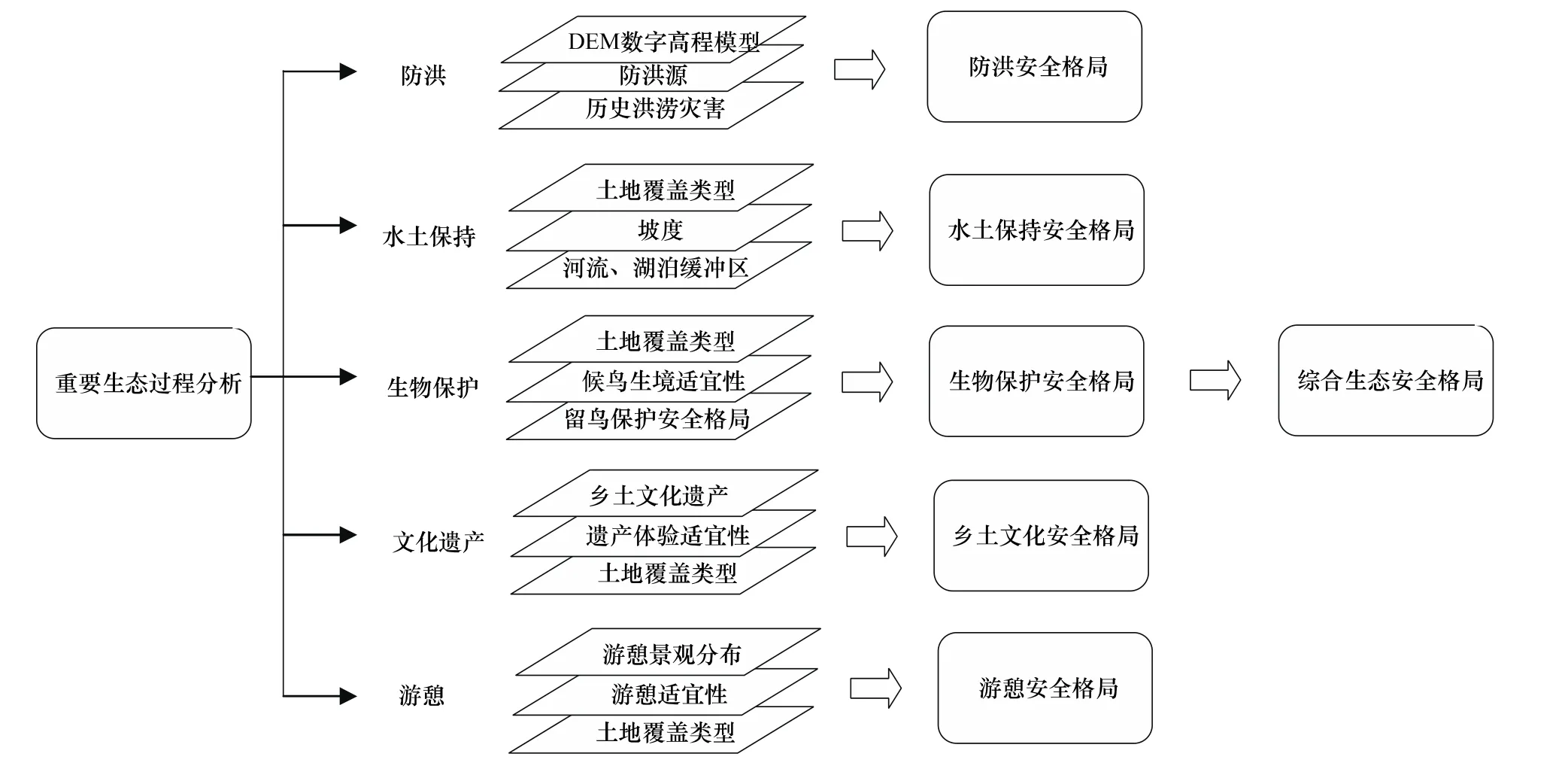

景观安全格局是判别和建立生态基础设施的一种途径,该途径以景观生态学理论和方法为基础,基于景观过程和格局的关系,通过景观过程的分析和模拟,来判别对这些过程的健康与安全具有关键意义的景观格局。其核心研究方法是把景观过程(包括城市的扩张、物种的空间运动、水和风的流动、灾害过程的扩散等)作为通过克服空间阻力来实现覆盖的过程,通过建立景观要素或物种扩展的阻力面,并根据生态过程或扩展趋势确定不同层次的安全格局[24]。本研究根据扬州市生态问题,建立防洪安全格局、水土保持安全格局、生物保护安全格局、乡土文化遗产保护安全格局和游憩安全格局。针对每个过程的安全格局,其具体构建方法如下:

(1)“源”的确定 “源”是景观安全格局需要保护对象,如将生物栖息地作为物种扩散和运动的源,将文化遗产景点作为乡土文化保护的源,将文化景点、水体和风景区作为游憩体验的源。主要通过区域自然人文数据和适宜性分析得到。

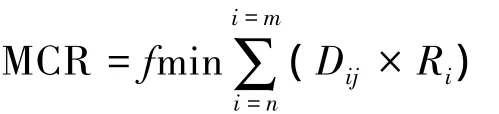

(2)建立阻力面 用最小阻力模型建立阻力面,该模型最早由Knaapen于1992年提出,后经俞孔坚等人结合Arcgis中的费用距离功能进行了改进,其具体公式如下:

式中,MRC为累积最小阻力值,Dij表示物种从源j到空间某一点所穿越的某景观基面i的空间距离,Ri表示景观基面i对某物种运动的阻力。

(3)识别不同安全水平的景观组分 通过阻力面等值线的突变来确定不同安全水平的阻力面的范围和边界,本文依据MCR值变化的多级门槛值来划分不同等级的阻力面,建立不同安全水平的安全格局。

将五种景观安全格局耦合,得到区域综合生态安全格局,研究框架如图1所示。

图1 景观安全格局研究框架Fig.1 Research Framework of Landscape Security Pattern

1.2 ANN-CA模型

CA技术在城市模型中的应用为城市扩展模拟打开的全新的局面。CA模拟的核心是转换规则的定义,相关学者已研究获得了多种CA模拟的算法。其中,神经网络(ANN)与其他算法相比具有一系列优点,它比一般的线性回归方法能更好地模拟复杂的曲面,特别适用于模拟复杂的非线性系统[25]。网络的第1层是数据输入层,其各个神经元分别对应于影响土地利用变化的各个变量;第2层是隐藏层,第3层是输出层[26]。利用ANN算法提取城镇扩展的转换规则,进行城镇扩展的CA模拟,能得到精度较高的模拟结果。

2 研究区概况与数据

2.1 研究区概况

扬州市市区地处江苏省中部,长江下游北岸,所辖范围包括广陵区和邗江区。地理位置介于E119°16'20″—119°42'42″和 N32°13'15″—32°40'3″之间,处于长江与京杭大运河的交汇处。研究区东靠仪征市,西邻江都市,南接镇江市,北连高邮市。2009年,全区土地总面积97584.37 hm2,占扬州市土地总面积的14.71%,其中城镇建设用地为13350.46 hm2,占全区总面积的14.28%。截至2009年底,区域总人口118.76万人。扬州市作为国家级生态示范市,肩负着重大的生态环境保护责任,其市区是建设用地和生态用地矛盾最突出的区域,若能利用合理的建设用地管制分区来缓解该区域尖锐的矛盾,具有极其重要的现实意义。因此本文选择扬州市市区作为研究区。

2.2 数据来源

研究数据主要包括土地利用、地形、水文、旅游文化、土壤等方面的空间数据,以及社会经济、人口、资源等方面的统计数据和专题数据。土地利用数据主要采用2001年和2009年的土地利用现状数据,其中2001年的土地利用现状数据是广陵区、邗江区1∶10000土地利用变更调查数据,2009年的土地利用现状数据是广陵区、邗江区1∶5000土地利用现状数据。统一将它们转换为Arcgis识别格式,作为研究区土地利用基础数据。DEM数据主要利用ASTER GDEM第一版本(V1)数据加工得来的全球30 m空间分辨率的数字高程产品和空间分辨率为90 m的SRTM3数字高程产品,为保证研究区的数据精度的最大化,两种产品相互补充使用。其他专题数据和统计数据均来自相关专题报告和统计年鉴。

3 扬州市市区城镇建设用地管制分区

3.1 综合生态安全格局构建

3.1.1 防洪安全格局

防洪安全格局的建立就是要充分发挥湿地、湖泊、水库的洪水调蓄作用,从整个流域出发,留出可供缓冲的湿地和河道缓冲区,满足洪水自然宣泄的空间。

(1)在研究区2009年土地利用现状图中提取主要行洪河道、湖泊水面、水库水面、内陆滩涂作为防洪源。根据不同风险级别的洪水对缓冲区宽度的要求,对防洪源分别建立0—50 m、50—80 m、80—150 m的缓冲区

(2)根据研究区历年洪水资料和DEM数据,采用“无源淹没”的方式对研究区进行分析,建立五十年一遇、二十年一遇和十年一遇3种风险频率的洪水淹没区。

(3)将缓冲区与洪水淹没区进行叠加,得到区域高、中、低三级防洪安全格局(图2)

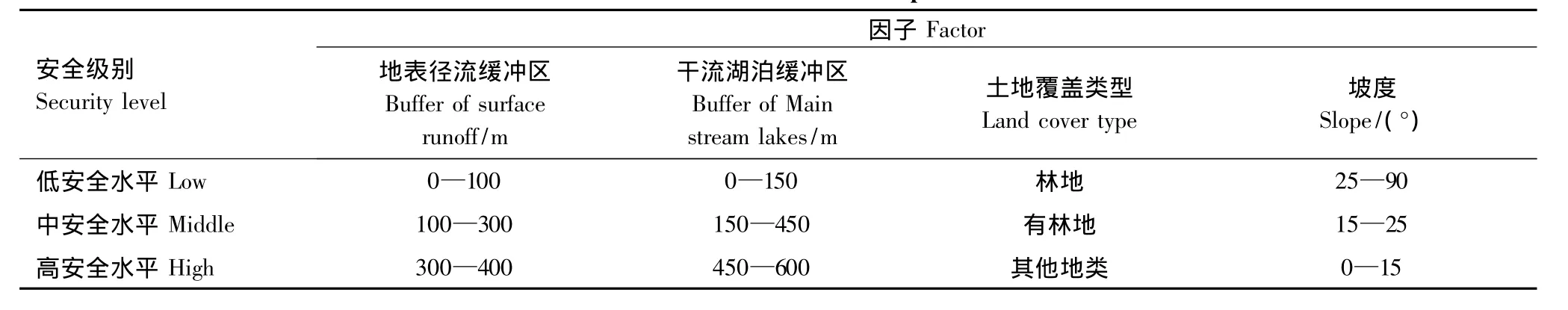

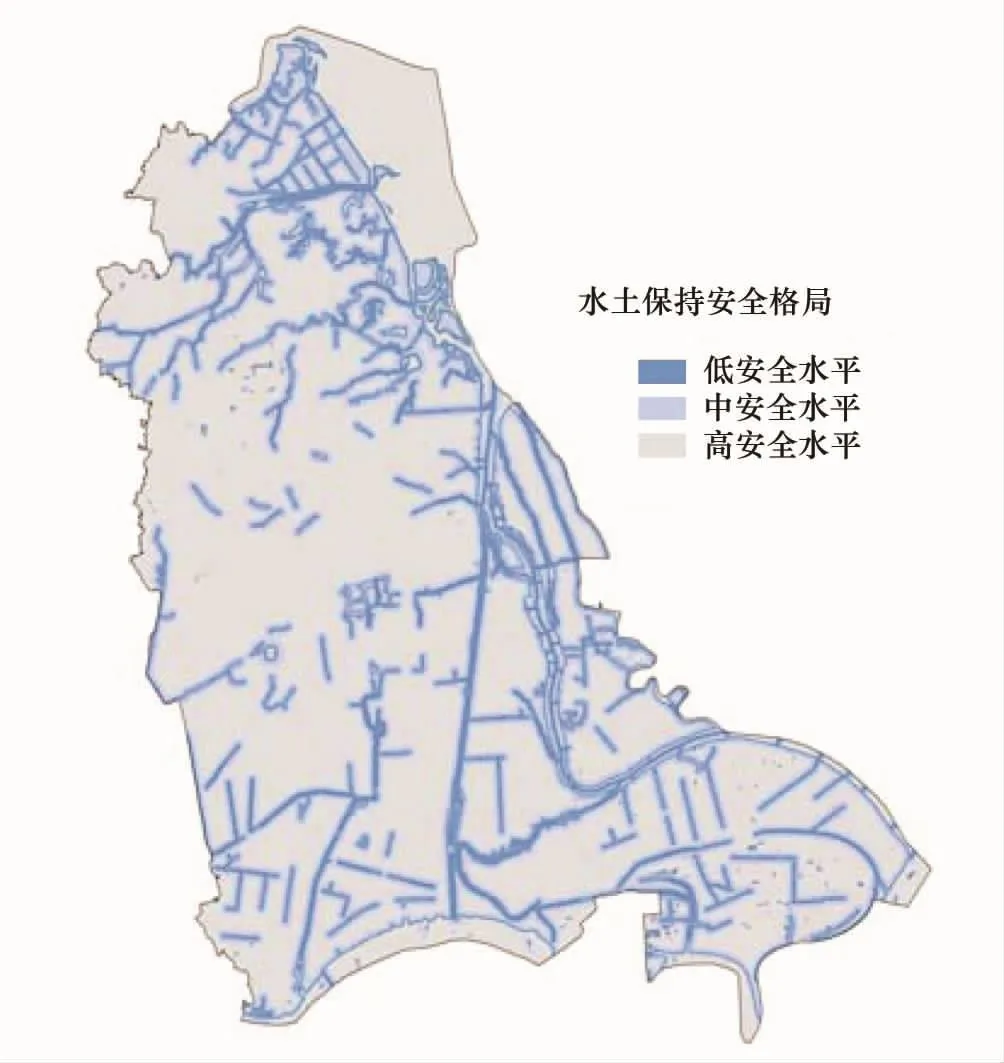

3.1.2 水土保持安全格局

据《扬州市水土保持公报》①《扬州市水土保持公报》来自于扬州市水利局显示,扬州市轻度水土流失面积为1799 km2,占全市总面积的27.1%。因此,防治水土流失是保持区域水土安全的重中之重。本文从径流湖泊保护、林地保护和坡度3个方面(表1)来构建区域水土保持安全格局,(图3),加强对水土流失的整治力度。

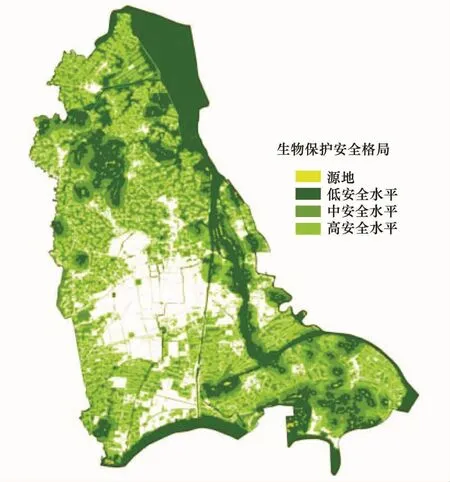

3.1.3 生物保护安全格局

研究区面临着生物栖息地日益减少和破碎、迁徙廊道受人类影响、生物种类不断减少等问题。本文以白鹭和灰喜鹊分别代表候鸟和留鸟作为区域生物的指示性物种,在分析其各自生活习性的基础上,分别采用栖息地适宜性分析和阻力面分析两种方法,建立其生境安全格局,从而得到区域综合生物保护安全格局。

表1 水土流失保护因子Table 1 The factor of soilerosion protection

图2 研究区防洪安全格局Fig.2 Flood Security Pattern of research region

图3 研究区水土保持安全格局Fig.3 Water-soil conservation Security Pattern of research region

(1)候鸟生境适宜性评价

选取土地覆盖类型、距城镇和农村居民点距离、坡度作为白鹭生境适宜性评价的因子,对各类因子进行分类,并赋予相应的分值和权重,进行适宜性评价。通过自然聚类法划分出高、中、低适宜区域。

(2)留鸟生境安全格局

物种由栖息源地向四周扩散,需要克服各种阻力,其中土地利用类型是主要的阻力因子,且不同的土地覆盖类型会产生不同的阻力。首先,提取大于10000 m2林地斑块作为物种的栖息地源;然后,为不同土地覆盖类型设置相对阻力系数,并建立阻力面;灰喜鹊的活动范围一般为2 km[27],因而只提取距源地2 km以内的最小阻力值数据;最后,构建最小阻力模型,采用自然断裂法对阻力值进行空间聚类,建立高、中、低三级留鸟生境保护安全格局。

(3)综合生物保护安全格局

分别将候鸟生境适宜性评价图与留鸟生境安全格局的高、中、低范围取并集,得到高、中、低三级综合生物保护安全格局(图4)

3.1.4 乡土文化遗产安全格局

传统的的文化遗产保护更多的是在保护文物本身,而本文强调的是保护人体验、感知文化景观的过程。乡土文化体验是指体验者沿一定的路径,穿越不同的景观感知和体验的过程,可以看做是一种水平的流动过程。基于这种认识,乡土文化保护安全格局就应是由文化景点和众多体验廊道构成的对文化体验有关键作用的重要区域。

(1)乡土文化景观遗产源

研究区有众多的省、市级文化保护单位,结合《“文化扬州”建设“十二五”规划》及相关资料确定十处文化景点,并在土地利用现状图上准确地落实了它们的位置。

(2)建立阻力面

由于人们在进行乡土文化景观体验的时候,不仅受土地覆盖类型等面状阻力因子影响,还受交通道路等线状因子的影响。因此,本文采用面状阻力因子与线状阻力因子相结合的方式来建立阻力面,为不同的土地覆盖类型和线状要素类型设置相对阻力系数。

(3)建立乡土文化景观安全格局

运用最小阻力模型提取阻力面,通过自然断裂法对阻力值进行空间聚类,提取阻力值发生突变的阈值,建立高、中、低三级乡土文化遗产安全格局(图5)。

图4 研究区生物保护安全格局Fig.4 The biological Security Pattern of research region

图5 研究区乡土文化遗产安全格局Fig.5 Vernacular cultural landscapes Security Pattern of research region

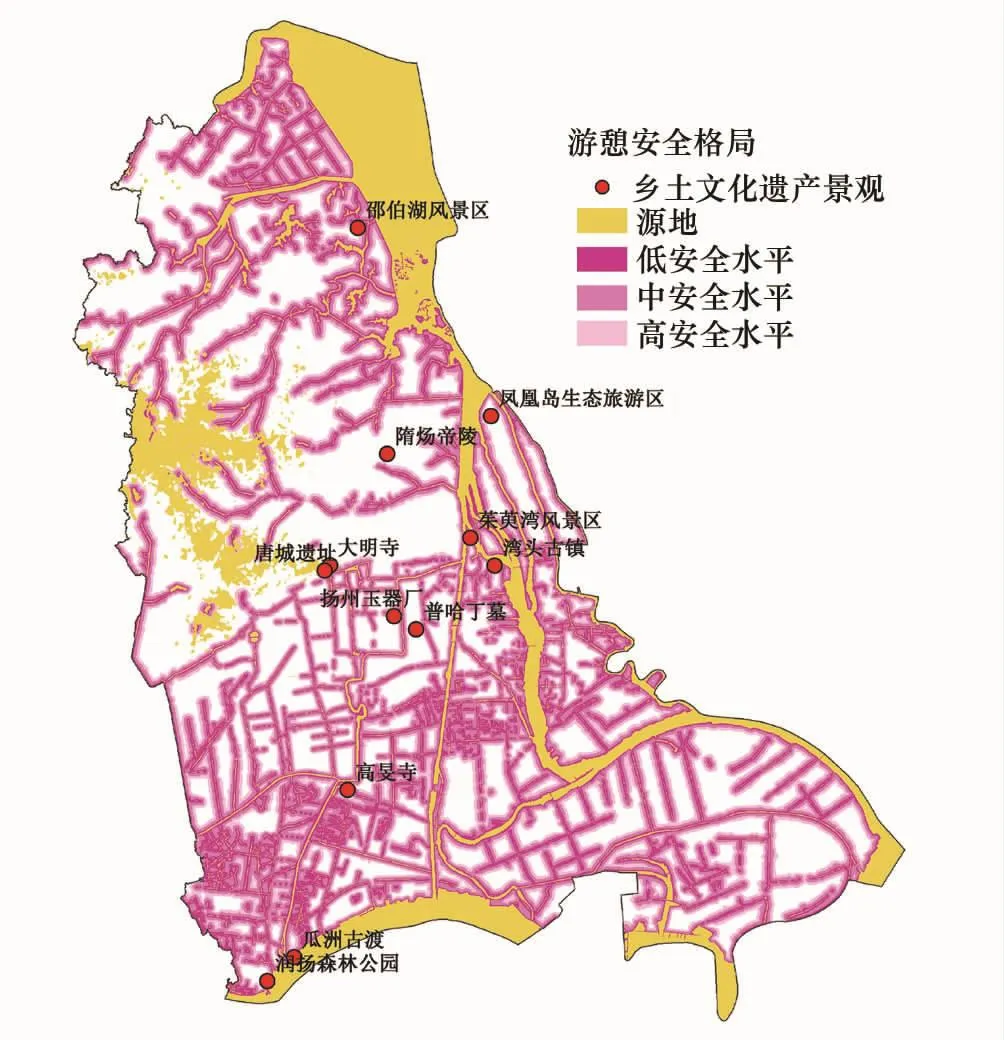

3.1.5 游憩安全格局

游憩安全格局可以理解为一种人在景观中主动体验的过程,本文将游憩活动作为一种水平的运动过程。游憩安全格局与乡土文化保护安全格局相比,其意义在于从游憩价值的角度,综合研究区内适宜游憩的各种景观所形成的分布格局。

(1)战略性游憩景观源

研究区生态环境优越,自然景观丰富,森林、河流、湖泊、水系、滩涂等都具有极高的游憩价值和适宜性。同时,区域内历史遗迹、古镇等人文景观要素也是重要的游憩娱乐对象。因此,本文将自然景观与人文景观一并选作游憩的景观源,最终将区内水体、滩涂、海拔大于20 m的丘陵、部分林地和乡土文化遗产作为游憩景观源。

(2)建立区域游憩安全格局

游憩活动主要受土地覆盖类型及其他自然要素影响,因此,根据实地调查结果,确定出影响因素及其阻力系数,并建立最小阻力模型,得到游憩安全阻力面。通过自然断裂法对阻力数据进行空间聚类,识别高、中、低三级游憩安全格局(图6)。

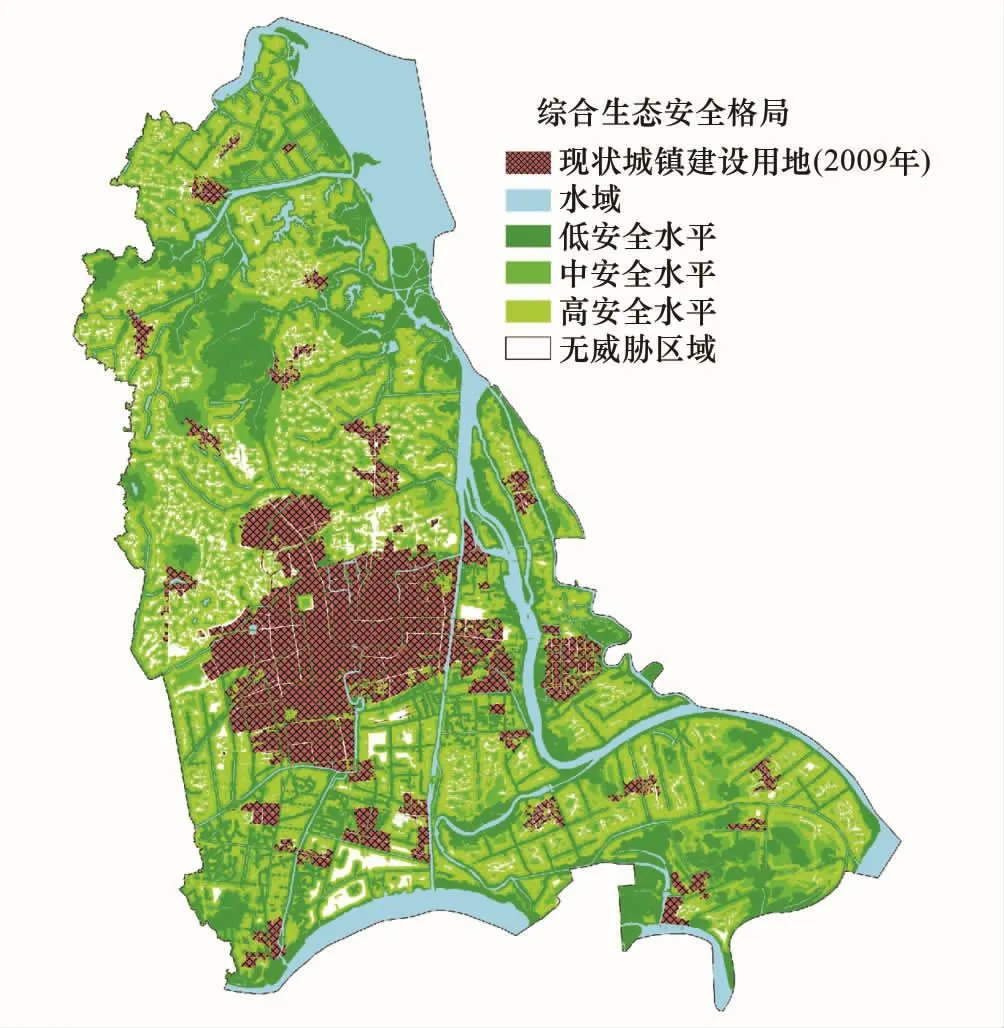

3.1.6 综合生态安全格局

将5类景观安全格局进行空间叠加,可得到区域综合生态安全格局(图7),由于5类安全水平对研究区保护同等重要,因此本文采取等权叠加:在叠加判别时,采用“综合取低”的算法,某一单元格的安全水平取决于叠置在其上的5类格局中的最低安全水平;若某单元格上叠置有3类或3类以上高安全水平,则该单元格的综合安全水平划定为中;若某单元格上叠置有3类或3类以上中安全水平,则该单元格的综合安全水平划定为低。除去综合生态安全格局的高中低水平范围,剩余区域为无威胁区域,无威胁区域是指在此区域内进行开发建设,对研究区生态安全基本无威胁。

图6 研究区游憩安全格局Fig.6 Recreation Security Pattern of research region

图7 研究区综合生态安全格局Fig.7 Comprehensive ecological Security Pattern of research region

3.2 城镇建设用地扩展模拟

3.2.1 目标年(2020年)城镇建设用地合理规模

由于研究区农村居民点呈现出不断减少的趋势,未来的建设用地扩展的主体应是城镇建设用地,故本文主要对城镇建设用地扩展格局进行模拟。参照《扬州市土地利用总体规划(2006—2020)》,扬州市给研究区下达的城镇建设用地指标为18348.60 hm2,为了保持本研究与土地利用总体规划的一致性,故将指标值18348.60 hm2作为目标年城镇建设用地的合理规模,即至2020年研究区需新增城镇建设用地4998.14 hm2。

3.2.2 城镇建设用地扩展的空间作用因素选择与设置

(1)绝对限制因素

选取基本农田和河流水域为绝对限制因素,不参与城镇建设用地扩展模拟。其中,基本农田的范围从第三轮土地利用总体规划(2006—2020)中基本农田保护区中提取;河流水域则提取的2009年土地利用现状图中的主要河流水系。为了便于研究,绝对限制因素图层均转化为30 m×30 m的栅格图层。

(2)区位影响因素

区位是城镇建设用地扩展重要的影响因素,在进扩展模拟时必须考虑区位适宜性。本文选取了距高速公路、一般公路、铁路、航道、市中心和镇中心的欧氏距离作为区位影响因素,所有图层均转化为30 m×30 m的栅格图层。

(3)领域作用因素

元胞的领域大小直接影响城镇建设用地扩展模拟的结果,考虑到研究区内水系较多且水网密集,元胞领域应设置的较大一些,以免元胞受到河流水系等因素阻碍而无法转换为城镇建设用地。本文选择11×11的领域窗口作为元胞的扩展半径。

3.2.3 ANN-CA模型运行及评价

首先,采用2001年和2009年土地利用现状数据进行神经网络模拟训练,以2001年为基期模拟2009年城镇建设用地的扩展情况,将区位影响因子层相关数据输入到GeoSOS软件中,在迭代2000次后,训练停止,得到模拟精度为88.65%。

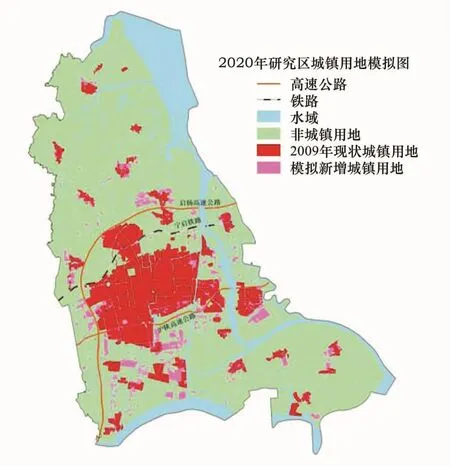

然后,利用训练提取的转换规则,以2009年土地利用现状数据为基期(其中剔除掉了规划基本农田的范围和水域的范围),对2020年城镇建设用地增长进行模拟,从而确定2020年城镇建设用地扩展格局。以2020年城镇建设用地指标18348.60 hm2为研究区合理城镇建设用地规模。模拟结果如图8。

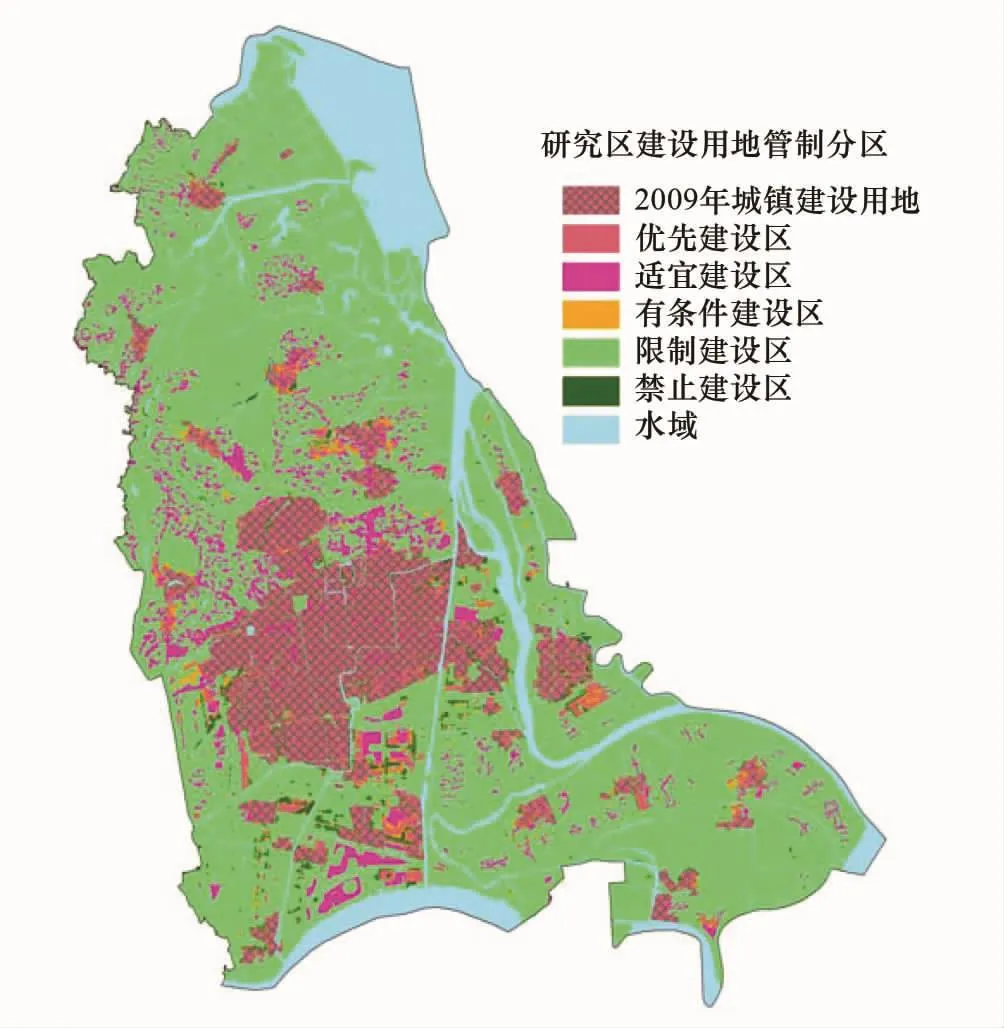

3.3 城镇建设用地管制分区

根据研究区生态环境保护和社会经济发展需求,耦合综合生态安全格局与城镇建设用地扩展格局,划分出优先建设区、有条件建设区、调整建设区、限制建设区和禁止建设区(图9)。具体划分方法、管制区内涵和管制规则如表2、表3所示。

图8 目标年城镇用地扩展格局模拟图Fig.8 Simulation results of urban land expansion in planning target year

图9 研究区建设用地管制分区图Fig.9 Zoning for regulating the constructive expansion of research region

4 结果与分析

4.1 优先建设区

2020年研究区优先建设区总面积为2811.05 hm2,占区域总面积的2.88%,主要位于南部开发区的瓜州镇、施桥镇和八里镇,是未来区域城镇建设的重点。因此,区内应鼓励优先进行开发建设,土地主导用途为城、镇或工矿建设,应统筹增量与存量用地,促进土地节约集约利用。

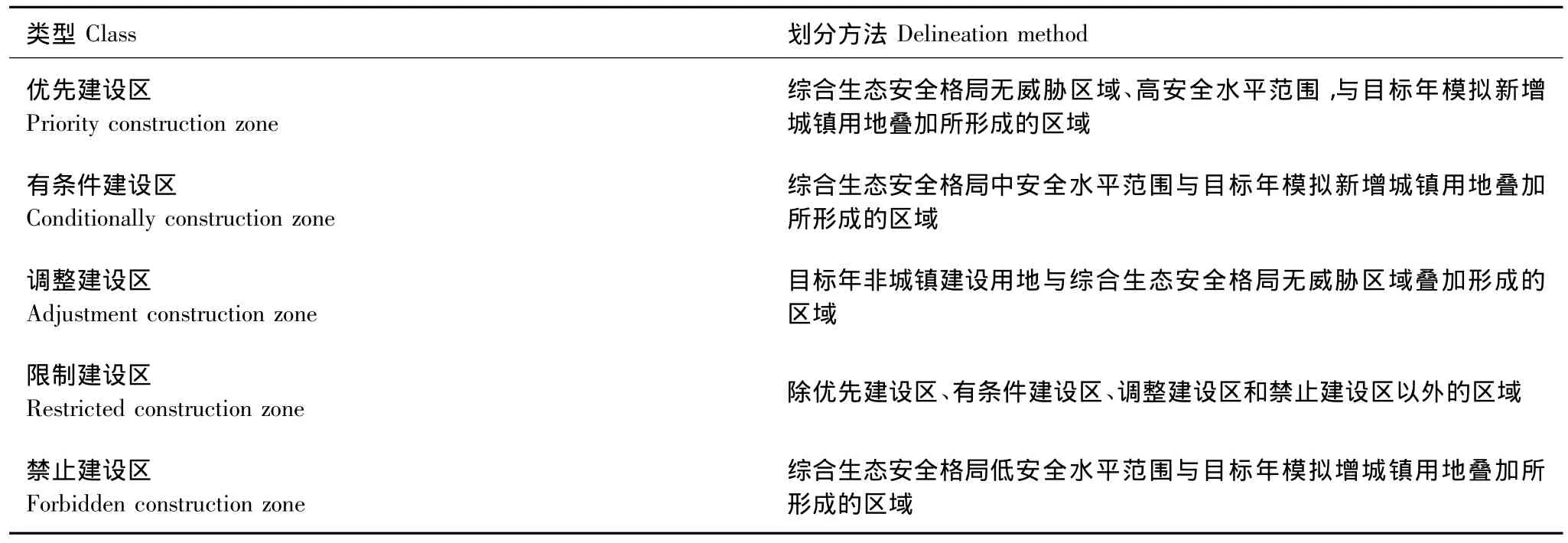

表2 管制区划分方法Table 2 Control zone delineation method

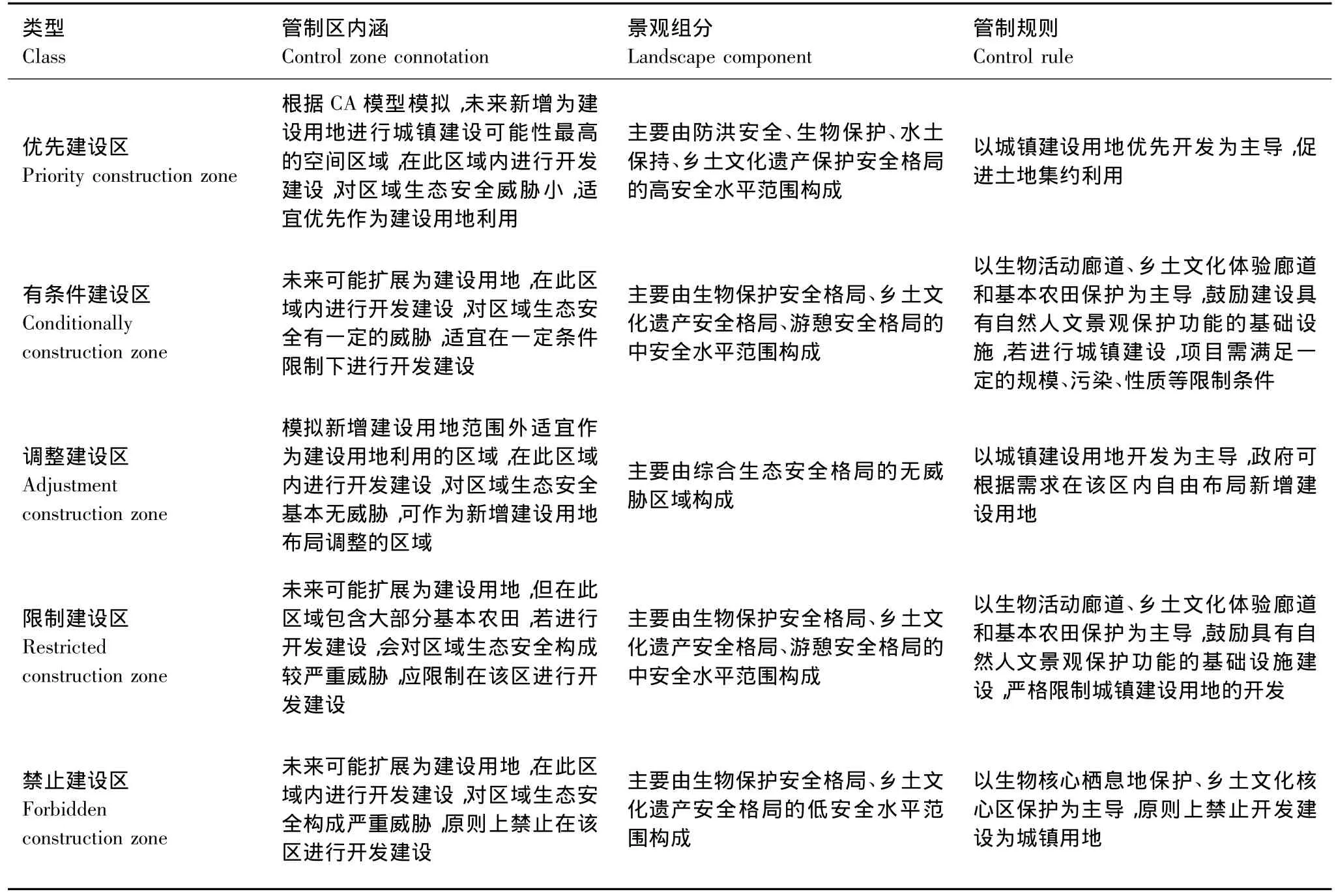

表3 管制区内涵Table 3 The Connotation of control zone

4.2 调整建设区

2020年研究区适宜建设区总面积为4696.24 hm2,占区域总面积的4.81%。由于2020年模拟新增建设用地有一部分分别与中、低安全水平范围重叠,被划入了有条件建设区和禁止建设区,将无法再作为新增建设用地使用。这部分区域的面积合计为2187.09 hm2,因此,应在区域内补充2187.09 hm2的新增建设用地。根据调整建设区的内涵,故可将补充的新增建设用地按照研究区的经济社会发展方向和政府的用地需求,合理的布局在调整建设区内,使得规划能更好的为区域发展和政府工作服务。

4.3 有条件建设区

有条件建设区总面积为1021.26 hm2,占区域总面积的1.05%,在有条建设区内进行开发建设会对区域生态安全造成一定影响,因此在此区域内应尽量避免建设。若有项目必须进行需要建设,应限制开发建设规模,避免污染严重的人工建设项目。

4.4 限制建设区

限制建设区总面积为87789.99 hm2,占区域总面积的90.07%。研究区基本农田大部分位于该区域内,故区内土地主要通途导向应是农业生产空间,以开展土地整治和基本农田建设为主要管制目标。

4.5 禁止建设区

禁止建设区总面积为1165.83 hm2,占区域总面积的1.19%。主要由研究区内生态环境较为脆弱的区域构成,是研究区的核心生态保护区。区内土地的主导用途为生态与环境保护空间,严格禁止与主导功能不相符的各项建设,原则上禁止任何开发建设。

5 结论与讨论

5.1 结论

景观安全格局对于指导建设用地管制分区具有重要的意义,能促进社会经济和生态系统的协调发展,通过景观安全格局与城镇建设用地扩展格局的耦合,对研究区进行了建设用地管制分区,得到如下结论:

(1)利用景观安全格局与城镇建设用地叠加来进行建设用地管制区划分,优先考虑生态环境保护,再进行建设用地的安排,从规划的源头上融入了生态优先的思想,达到了生态经济双赢的局面。运用该方法进行建设用地管制分区,最大限度的减少开发建设对环境造成的压力,维护生态环境系统的稳定,不仅为现阶段经济发展提供了空间,更保障了经济持续发展的环境支撑力。

(2)建设用地管制分区应在管制的基础上,给予地方政府充分的自主权。本文利调整建设区的划定,只是为政府提供了新增建设用地适宜调整的区域,至于如何在区域内进行布局和安排,则交由政府来完成。规划期内新增建设用地指标为4998.14 hm2,可调整的新增建设用地为2187.09 hm2,占指标的43.76%,为政府按实际需求进行新增建设用地布局与调整提供了充分的便利和自由。

5.2 讨论

(1)在不同尺度下建立景观安全格局和模拟城镇扩展所选取的相关系数是不同的,不同的系数是否会导致不同的研究结果尚需进一步探讨。

(2)本文选择的研究区为扬州市市区,该方法是否合适其他地区的研究,研究结果是否具有普适性,还有待进一步论证。

(3)本文旨在探索如何将景观安全格局与城镇扩张CA模型运用到城镇建设用地的布局和空间管制的过程中,从而构建一种生态与经济发展兼顾的建设用地管制分区工作体系。这种工作体系是否能在实际规划中运用还需实践研究。

[1] Ma K M,Fu B J,Li X Y,Guan W B.The regional pattern for ecological security(RPES):the concept and theoretical basis.Acta Ecologica Sinica,2004,24(4):761-768.

[2] Yu K J,Wang SS,Li D H,Li CB.The function of ecological security patterns as an urban growth framework in Beijing.Acta Ecologica Sinica,2009,29(3):1189-1024.

[3] Forman R T.Landmosaics:The Ecology of Landscapes and Regions.Cambridge:Cambridge University Press,1995.

[4] Yu K J.Security patterns and surface model in landscape ecological planning.Landscape and Urban Planning,1996,36(1):1-17.

[5] Matthew L,Wu JG.A gradient analysis of urban landscape pattern:a case study from the Phoenix metropolitan region,Arizona,USA.Landscape Ecology,2002,17:327-339.

[6] Li X Y,Ma K M,Fu BJ,Niu SK.The regional pattern for ecological security(RPES):designingprinciples and method.Acta Ecologica Sinica,2004,24(5):1055-1062.

[7] Xiao D N,Chen W B,Guo F L.On the basic concepts and contents of ecological security.Chinese Journal of Applied Ecology,2002,13(3):354-358.

[8] Zhang H,Ma W C,HO H H.Recent advances in research on LUCC:based urban ecological security.Acta Ecologica Sinica,2007,27(5):2109-2117.

[9] Yan L,Xu X G,Xie Z L,Li H L.Integrated assessment on ecological sensitivity for Beijing.Acta Ecologica Sinica,2009,29(6):3117-3125.

[10] Song X L,Li X W,Bai JH.The ecological sensitivity evaluation in Yellow River Delta National Natural Reserve.Acta Ecologica Sinica,2009,29(9):4836-4846.

[11] Sun C Z,Yang L,Hu D l.Groundwater ecological sensitivity assessment in the lower Liaohe River Plain based on GIStechnique.Acta Ecologica Sinica,2001,31(24):7428-7440.

[12] Yu K J.Landscape ecological security patterns in biological conservation.Acta Ecologica Sinica,1999,19(1):8-15.

[13] Yu K J,Ye H,Li D H,Duan T W.Connectivity of landscape ecological process and patterns a case study at Zhongshan City,Guangdong Province.City Planning Review,1998,22(4):14-17.

[14] Yu K J,Huang G,Li D H.Construction and organiza-tion of the landscape net-works:discussion on the lanscape ecological plan-ning of the Beijing Shihua-Cave scenic area.Urban Planning Forum,2005,29(3):76-81.

[15] Yu K J,Li D H,Liu H L,Cheng J.Growth pattern of Taizhou city based on ecological infrastructure:a negative approach physical urban planning.City Planning Review,2005,29(9):76-80.

[16] Yu K J,Zhang L.Identification of unbuildable zones and urban green space system planning based on ecological infrastructure.City Planning Review,2007,31(12):89-92.

[17] Guo M,Xiao DN,Li X.Changesof landscape pattern bteween 1986 and 2000 in Jiuquan oasis,Heihe River basin.Acta Ecologica Sinica,2006,26(2):457-466.

[18] Li H,,Yi N,Yao W J,Wang SQ,Li Z Y,Yang SH.Shangri-La county ecological land use planning based on landscape security pattern.Acta Ecologica Sinica,2011,31(20):5928-5936.

[19] Chen L D,Lv Y H,Tian H Y,Shi Q.Principles and methodology for ecological rehabilitation and security pattern design in key project construction.Chinese Journal of Applied Ecology,2007,18(3):674-680.

[20] Gao Q C,Chen L D,LüY H,Li G L,Jiang C L.Regional pattern for ecological security in Shanxi section along west-east gas pipeline project.Journal of Soil Water Conservation,2005,19(4):164-172.

[21] Gong JZ,Xia B C,Chen JF,Lin M Z.Dynamic analysis of the Guangzhou landscape eco-security pattern based on 3Stechnology.Acta Ecologica Sinica,2008,28(9):4323-4333.

[22] Yu K J,Xi X S,Wang SS.Urban character planning based on ecological infrastructure.City Planning Review,2008,32(3):87-92.

[23] 23Fang SB,Xiao D N,An SQ.Regional ecosecurity pattern in urban area based on land use analysis:a case study in Lanzhou.Chinese Journal of Applied Ecology,2005,16(12):2284-2290.

[24] Yu K J,Li D H,Liu H L.Anti-planning approach.Beijing:China Architecture& Building Press,2005.

[25] Openshaw S.Neural network,genetic,and fuzzy logic models of spatial interaction.Environment and Planning A,1998,30(10):1857-1872.

[26] Li X,Ye J A.Accuracy improvement of land use change detection using principal components analysis:a case study in the pearl river delta.Journal of Remote Sensing,1997,1(4):282-289.

[27] Zhang T Y,Song Q F,Zhang SL.Ecological observation of Cyanopica cyana interposia.Chinese Journal of Zoology,1979,(4):27-29.

参考文献:

[1] 马克明,傅伯杰,黎晓亚,关文彬.区域生态安全格局:概念与理论基础.生态学报,2004,24(4):761-768.

[2] 俞孔坚,王思思,李迪华,李春波.北京市生态安全格局及城市增长预景.生态学报,2009,29(3):1189-1204.

[6] 黎晓亚,马克明,傅伯杰,牛树奎.区域生态安全格局:设计原则与方法.生态学报,2004,24(5):1055-1062.

[7] 肖笃宁,陈文波,郭福良.论生态安全的基本概念和研究内容.应用生态学报,2002,13(3):354-358.

[8] 张浩,马蔚纯,HO H H.基于LUCC的城市生态安全研究进展.生态学报,2007,27(5):2109-2117.

[9] 颜磊,许学工,谢正磊,李海龙.北京市域生态敏感性综合评价.生态学报,2009,29(6):3117-3125.

[10] 宋晓龙,李晓文,白军红.黄河三角洲国家级自然保护区生态敏感性评价.生态学报,2009,29(9):4836-4846.

[11] 孙才志,杨磊,胡冬玲.基于GIS的下辽河平原地下水生态敏感性评价.生态学报,2001,31(24):7428-7440.

[12] 俞孔坚.生物保护的景观生态安全格局.生态学报,1999,19(1):8-15.

[13] 俞孔坚,叶正,李迪华,段铁武.论城市景观生态过程与格局的连续性— —以中山市为例.城市规划,1998,22(4):14-17.

[14] 俞孔坚,黄刚,李迪华,刘海龙.景观网络的构建与组织——石花洞风景名胜区景观生态规划探讨.城市规划学刊,2005,29(3):76-81.

[15] 俞孔坚,李迪华,刘海龙,程进.基于生态基础设施的城市空间发展格局— —“反规划”之台州案例.城市规划,2005,29(9):76-80.

[16] 俞孔坚,张蕾.基于生态基础设施的禁建区及绿地系统— —以山东菏泽为例.城市规划,2007,31(12):89-92.

[17] 郭明,肖笃宁,李新.黑河流域酒泉绿洲景观生态安全格局分析.生态学报,2006,26(2):457-466.

[18] 李晖,易娜,姚文璟,王思琪,李志英,杨树华.基于景观安全格局的香格里拉县生态用地规划.生态学报,2011,31(20):5928-5936.

[19] 陈利顶,吕一河,田惠颖,施茜.重大工程建设中生态安全格局构建基本原则和方法.应用生态学报,2007,18(3):674-680.

[20] 高启晨,陈利顶,吕一河,李国强,姜昌亮.西气东输工程沿线陕西段区域生态安全格局设计研究.水土保持学报,2005,19(4):164-172.

[21] 龚建周,夏北成,陈健飞,林媚珍.基于3S技术的广州市生态安全景观格局分析.生态学报,2008,28(9):4323-4333.

[22] 俞孔坚,奚雪松,王思思.基于生态基础设施的城市风貌规划— —以山东省威海市城市景观风貌研究为例.城市规划,2008,32(3):87-92.

[23] 方淑波,肖笃宁,安树青.基于土地利用分析的兰州市城市区域生态安全格局研究.应用生态学报,2005,16(12):2284-2290.

[24] 俞孔坚,李迪华,刘海龙.“反规划”途径.北京:中国建筑工业出版社,2005.

[26] 黎夏,叶嘉安.利用主成分分析来改善土地利用变化的遥感监测精度.遥感学报,1997,1(4):282-289.

[27] 张天印,宋全夫,张守林.灰喜鹊的生态观察.动物学杂志,1979,(4):27-29.