奇特的小行星——灶神星

胡中为

教授,南京大学天文学与空间科学学院,南京 210008

1 引言

开普勒推测在火星和木星的轨道间距内应当有一颗未知的行星,按照提丢斯-波得定则推测,这颗行星的轨道长径为2.8 AU,于是掀起搜寻热潮。1801年元旦之夜,皮亚齐(G. Piazzi)首先发现一颗轨道长径为 2.77 AU的谷神星(Ceres),但它太小(直径为952 km),不是要搜寻的行星,而称作小行星(Asteroid,Minor Planet)(图1)。1802年,奥伯斯(H. Olbers)发现第二颗小行星——智神星(Pallas),他提出,这两颗小行星是一颗行星瓦解的碎块,建议寻找附近更多碎块。他于1807年3月29日发现第四颗小行星——灶神星(Vesta)。随后,越来越多的小行星被发现,大多运行于火星和木星轨道之间的“小行星主带”上,估计可能有百万颗,但总质量仅约为月球质量的 4%。其中最大的谷神星约占总质量的1/3,其次是灶神星占9%,再次是智神星占7%,但智神星(直径为 545 km)略大于灶神星(直径为525 km)。

图 1 哈勃空间望远镜所摄灶神星(左上)、谷神星(左下)跟月球(右)的实际大小对比

轨道特性(半长径、偏心率和倾角)相近的小行星构成小行星族,以族中最大的小行星命名之。同族的大多小行星常有相似的光学性质,多数可能是同一母体碎裂出来的,少数是外来的“入侵者”。灶神星族在主带内侧,其核心的最小与最大轨道半长径为2.26 AU与2.46 AU;偏心率为0.075与0.122,倾角为5.6°与7.9°,主带小行星的6%(6 000多颗)属于此族,一般直径都是10 km以下的,其中最亮的是1929 Kollaa和 2045北京。小行星也按照它们的表面成分和光谱特性划分类型,常见的两大类是 C(碳质)类和S(石质)类。C类的反照率低(0.05),光谱类似于碳质球粒陨石,谷神星属此类且红外光谱有H2O吸收带;S类的反照率较高(0.18),光谱类似于普通球粒陨石和石铁陨石。灶神星的光谱类似于特型的玄武岩无球粒陨石,经历过显著的加热和分异。有类似光谱的小行星称为“V型小行星”,它们的反照率高(0.423),大部分是灶神星族的;但有些的轨道偏心率和倾角类似于灶神星,而轨道半长径介于2.18 AU与在2.50 AU的扣克伍德空隙(Kirkwood gap)之间,暗示它们来自灶神星的外壳,可能是灶神星在过去遭受一次大撞击抛出来的,诸如近地小行星3908 Nyx、3551 Verenia和4055麦哲伦。

“HED陨石”是古铜钙长无球粒陨石(Howardite)、钙长辉长无球粒陨石(Eucrite)和奥长古铜无球粒陨石(Diogenite)三种陨石的总称(图2),它们占所有发现陨石的5%。因为它们的光谱类似于灶神星,推测是来自灶神星的外壳。由这些陨石的放射性同位素年龄测定,灶神星形成在44.3亿~45.5亿年之前,很快(仅300万年)发生分异。灶神星遭受巨大撞击而抛射出一些碎块成为灶神星族的小行星,另外一些散布为V型小行星,而且可能经多次撞击,有些岩石碎块陨落到地球而成为 HED陨石。这些事件发生至今不超过10亿年。根据宇宙射线暴露年龄的测量,多数的HED陨石来自几次不同型态的撞击事件,且在太空中运行了600万~7 300万年才陨落到地球。

图2 HED陨石示例

2 黎明号飞船探访灶神星

2006年国际天文学联合会大会把谷神星、冥王星和阋神星划为首批“矮行星”成员,并有包括灶神星的多颗候选者。矮行星成为当代热门的探测和研究对象,很多奥秘还有待揭示。近些年来,灶神星和谷神星倍受关注,因为有线索表明它们可能是遗留的原行星,保留有行星形成及早期演化过程和事件的记录;但许多问题都需要飞船去亲临探明。黎明号飞船的使命就是仔细探测这两颗最大的残留原行星,以便了解行星形成的条件,作为类地行星“建筑砖块”的性质,以及比较它们的形成和演化过程而了解控制演化的机制是什么,主要问题是大小和水在行星形成演化中的作用。

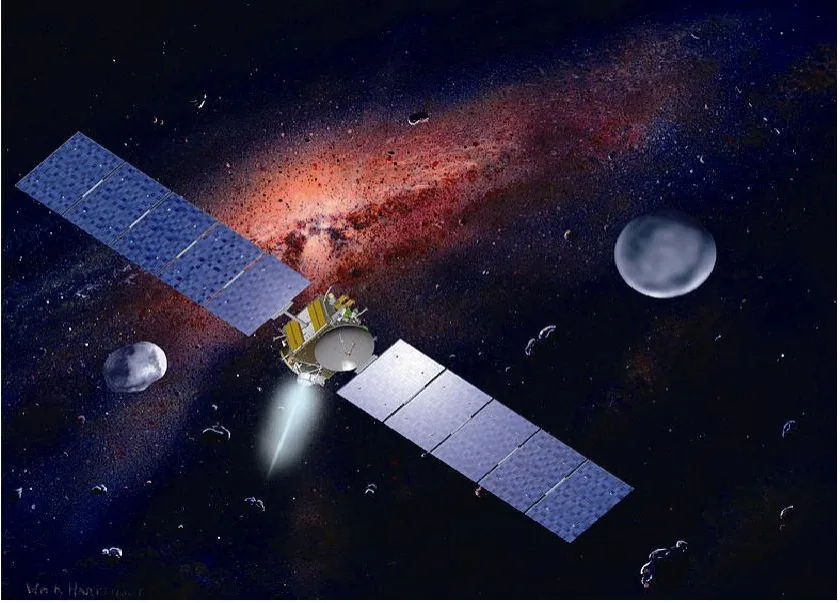

黎明号飞船上安装有3个离子推进器和2个巨大的太阳能板,双翼间距近20 m,足以提供穿越太空的能量。黎明号还载有两架同样的摄像机、可见光和红外光谱仪、伽马射线和中子探测仪等。同一套仪器先后探测灶神星和谷神星,更有利于对它们进行比较研究(图3)。

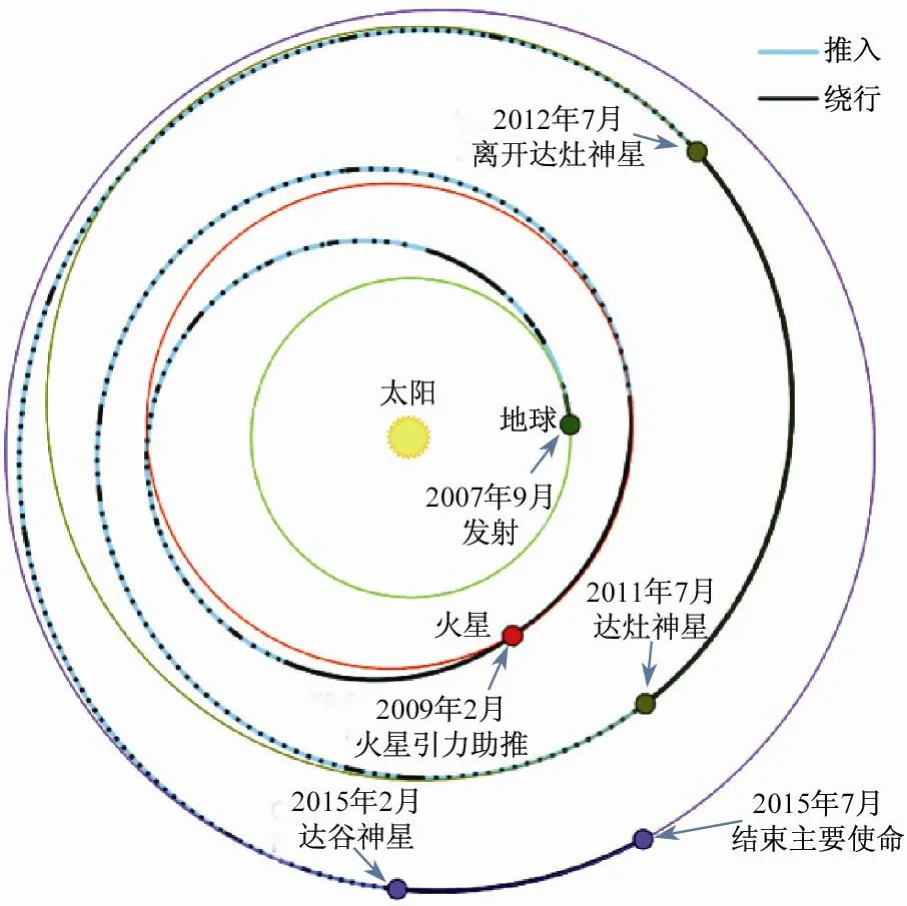

黎明号飞船于2007年9月27日发射升空;2009年2月17日经火星附近完成引力助推;2011年7月16日进入环绕灶神星的初始轨道,12月5日到绕灶神星的最低轨道;进行1年多的灶神星探测后,于2012年9月5日离开绕灶神星的轨道,向谷神星飞去;预计于2015年2月飞临谷神星,开展绕谷神星半年多的探测,将于当年7月结束主要使命(图4)。

黎明号飞船发回灶神星的第一手宝贵资料中,新奇的发现令人震惊,大量的分析研究还在积极地进行中。陆续公布的研究结果成为新闻的热门话题,以前的一些推测得到进一步证实,避免了某些贻误。下面简要地作些介绍。

图3 黎明号飞船探访灶神星(左)和谷神星(右)示意图

图4 黎明号飞船的航行路径

3 灶神星的主要轨道特征和物理性质

综合多年来的大量观测研究,得到如下灶神星的主要轨道特征和物理性质。

灶神星绕太阳公转的轨道半长径为 2.362 AU(3.532 68亿km),轨道椭圆偏心率为0.088 62,近日距为2.153 6 AU,远日距为2.571 AU,公转周期为3.63年,轨道对黄道的倾角为7.134°。它是地球上看到的最亮小行星,离地球很近时肉眼可见。

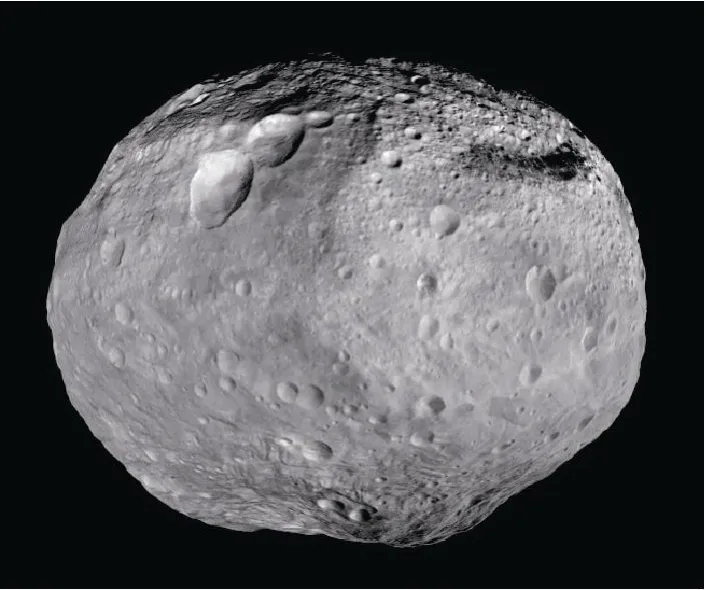

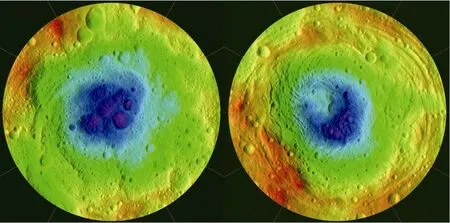

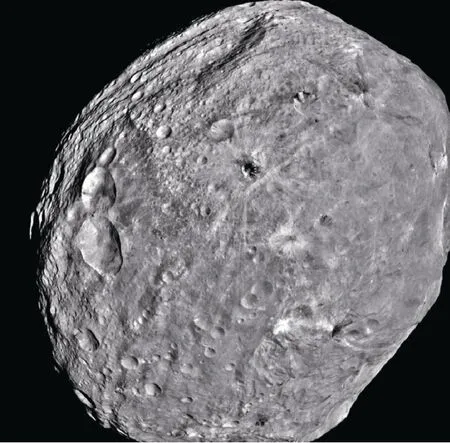

灶神星的质量为2.590 76×1020kg,形状近似于572.6 km×557.2 km×446.4 km的扁球(图5),平均直径为 525.4 km,平均密度为 3.456 g/cm3。其表面重力为0.25 m/s2,逃逸速度为0.36 km/s,因而撞击碎块易抛离出来。考虑到其南极区的大盆地和山丘及内部的核、幔、壳结构(图6),应当把它列入矮行星的合格候选者。它的自转周期为5.342 h,自转轴倾角约29°,顺向自转(自转与公转方向相同)。估计其表面温度在-20℃(太阳直射处)与-190℃(冬季极区)之间。

图 5 黎明号所摄灶神星的合成像(最显著特征是南半球的雷尔西尔维亚(Rhea Silvia)陨击盆地及其巨大的中央山峰(下端)、“雪人(Snowman)”坑(左上)和平行的“农神地槽(Saturnalis Fossa)”(右部))

图6 灶神星的北半球(左)和南半球(右)地形假彩图(从红到紫色依次相应于高到低。北半球的高度范围从44.22 km到22.24 km,顶部三个陨击坑呈“雪人”特征。南半球的高度范围从42.28 km到23.65 km,陨击盆地内的山峰高度是地球上珠峰的2倍多)

4 灶神星的表面特征

在哈勃空间望远镜和地面望远镜拍摄的灶神星图像上,粗略地看到其表面有不均匀的特征(图 1),但不足以分辨细节。黎明号飞船近距离拍摄了大量图片,揭示出灶神星表面的多样复杂特征(图5和6)。

4.1 陨击坑

灶神星表面有大量陨击坑,最显著的是南极附近的雷尔西尔维亚(Rhea Silvia)陨击坑(也称为盆地),其直径为505 km。该坑的底部比地面约低13 km,而坑缘高出周围4~12 km,高低总差约25 km(图7)。该坑中央有突起的山峰,高于底部最低处23 km,而坑缘最高部高于底部最低处31 km。估计该次大陨击开掘了约1%的灶神星体积,抛出的碎块成为灶神星族的和 V型的小行星。若果真如此,至今遗留约10 km的碎块(灶神星族小行星)的事实表明,该坑至多仅有10亿年历史,它也是 HED陨石的抛出处。实际上,所有已知的V型小行星一起仅约占抛出的6%,其余的或成为小碎块,或被摄动而远远离去了。哈勃望远镜所摄灶神星光谱分析表明,该坑穿过灶神星外壳好几层,可能深到幔。该坑中央的山丘高度为20~25 km,宽度180 km。该坑还覆盖一个几乎直径395 km大而较老的Veneneia陨击坑(盆地)。

图7 灶神星的南极区

灶神星还有几个直径约150 km、深7 km的大陨击坑。一个约200 km大的暗反照率特征以灶神星发现者奥伯斯命名,但在高程图上未如新鲜陨击坑那样显明,现在还不知道它的性质,或许是一处老的玄武岩表面。

北半球有三个邻近的陨击坑组成的群,因其形貌而称为“雪人坑”。从大到小,它们的正式命名分别是 Marcia、Calpurnia 和 Minucia(图 8)。

图8 “雪人”陨击坑指三个邻近陨击坑群(图左)

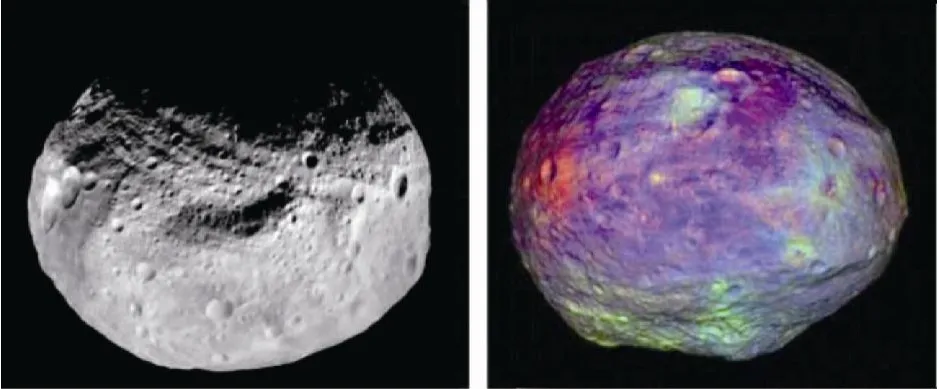

4.2 沟槽

灶神星的大部分赤道区被一系列同心沟槽(troughs)“雕刻”,它们有平的或弯的底和显著的两侧壁,形如字母U,这是断裂运动分开的标志,而不同于较简单小行星(如爱神星)的沟槽那样呈字母V形壁的地堑。最大的沟槽是“戴瓦丽亚地槽”(Divalia Fossa),长465 km,宽10~20 km,深5 km。第二系列是对赤道倾斜的“农神地槽”(Saturnalia Fossa)宽约40 km, 长约370 km。这些地槽的成因曾令人迷惑,合理的解释是:在巨大陨击产生雷尔西尔维亚和 Veneneia两个大盆地时,强力的陨击激波导致赤道区的大尺度断裂,成为太阳系最长的大峡谷(图9和10)。

图9 赤道区的黑白照片(左)和假彩图像(右),包含“雪人”陨击坑(左)和沟槽

4.3 表土和碎块

灶神星的表面覆盖着浮土,它们不同于月球或诸如系川(Itokawa)小行星的表土,这是因为空间风化作用不同。由于灶神星表面受到的很多陨击是低速的,不会使岩石熔融和蒸发,因而灶神星表面没有纳米相铁(nanophase iron)的明显迹象。浮土的演化由角砾岩化作用与后来的亮、暗成分混合主宰。暗成分大概是因为落入的含碳物质,而亮成分是灶神星原来的玄武质浮土。

图10 赤道区沟槽

已测定出V型小行星1929 Kollaa等有类似的堆积型钙长辉长无球粒陨石成分。黎明号飞船所摄灶神星表面的光谱更好地匹配 HED陨石的光谱,因而进一步确证大多灶神星族小行星、V型小行星和 HED陨石是灶神星受撞击而抛出来的碎块。

5 灶神星的内部结构与形成演化史

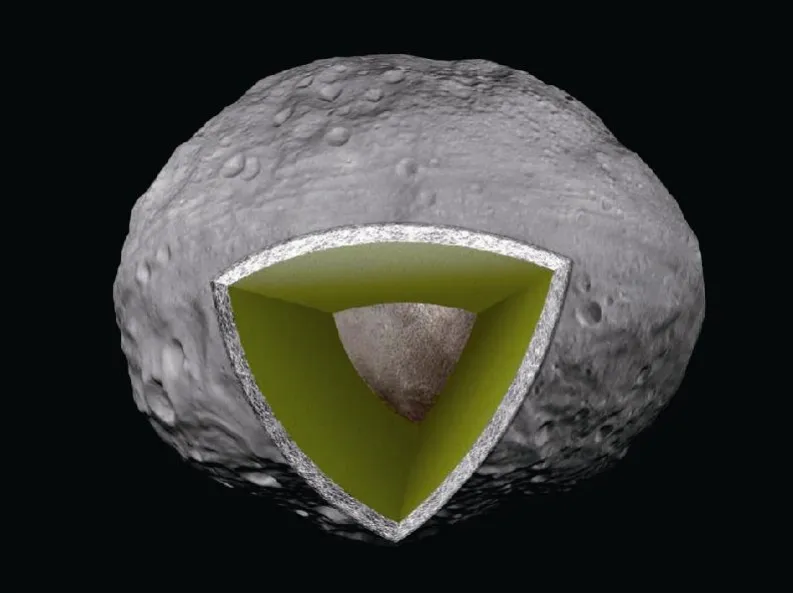

有些 HED陨石可能来自灶神星深部,可提供灶神星的内部结构和地质历史的线索。237442号小行星1999 TA10的红外研究暗示它来自灶神星的内部。结合黎明号飞船的探测资料,可以推算出灶神星的内部结构(图11)。它有金属铁-镍的核,直径为214~226 km,占总质量的18%,往其外是橄榄岩石的幔和最外部的岩壳。只有类地行星和大的卫星才存在这样的核、幔、壳结构。

灶神星外壳的成分按深度增加依次如下:

岩化的表土,是古铜钙长无球粒陨石和角砾化的钙长辉长无球粒陨石之源;玄武质熔岩流,是无堆积的钙长辉长无球粒陨石的一种源;辉石、易变辉石和斜长石组成的深成岩,是堆积的钙长辉长无球粒陨石之源;富集斜方辉石大颗粒的深成岩,是奥长古铜无球粒陨石之源。

图11 灶神星内部的核、幔、壳结构

基于作为大陨击期间从灶神星外壳抛出碎块的 V型小行星的大小和雷尔西尔维亚陨击坑的深度,估计灶神星外壳的厚度大约10 km。

灶神星的地槽必定是断裂所致的下降地形,说明灶神星有比其他小行星更复杂的地质。如果灶神星保持球形,它必定会被分类为矮行星。只是由于其南极区受到大撞击所致变形而未正式作为矮行星。撞击导致灶神星自转速度改变及大地槽使长465 km、宽22 km、深5 km的“大峡谷(Grand Canyon)”矮化。

从陨石的分析研究得出,太阳系的最早固态物质——碳质陨石的富钙铝包裹体(CAIs)形成于45.67亿年前,通常把它作为太阳系行星体吸积形成过程开始的时间基准点。由此算起,灶神星形成演化史的时间线如下:200~300万年,灶神星完成吸积;400~500万年,由于26Al的放射性衰变能量造成完全或几乎完全熔融,导致分离出金属核;600~700万年,对流的熔融幔连续地结晶,到约80%物质结晶时,对流停止;余下的熔融物质或作为连续喷发的玄武岩流,或可能成为短寿的岩浆海,冷凝为外壳;外壳的较深层结晶形成深成岩,由于较新表层的压力,较老的玄武岩变质;内部缓慢冷却。

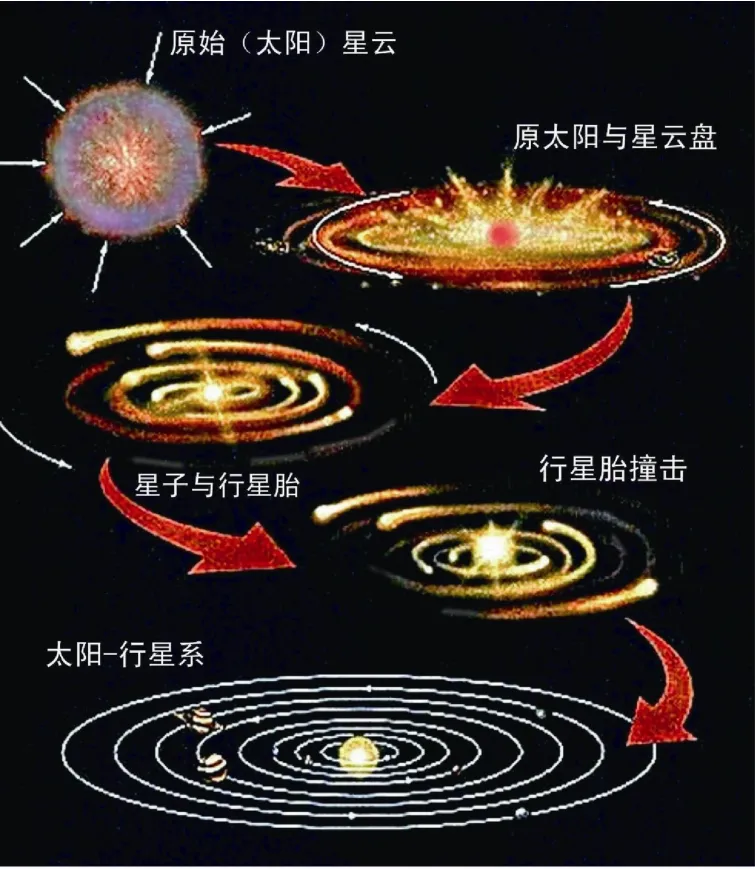

从有关的观测证据和理论研究,建立了太阳系行星形成的“标准”模型(图12),其概要如下:转动的原始太阳星云自吸引收缩,形成中央的“原太阳”(Protosun)和绕它转动的星云盘;星云盘中的固态颗粒是形成行星的基本建造材料,颗粒先集聚为小的星子(planetesimal),它们碰撞结合而增长为大星子,大星子的引力场足够强而吸积遇到的颗粒及小星子,很快成为原行星或行星胎,它们相互撞击和进一步吸积而成长为行星;在离太阳近的星云盘内区温度高,只有尘物质的凝结颗粒而形成岩体的类地行星;在星云盘外区温度低,还有水等冰物质参于凝结的颗粒,因而更快形成大的行星胎,并吸积气体而成为类木行星;小行星是行星形成过程的半成品,由于星云盘外区大星子之间的引力摄动而使一些星子的轨道改变而经过小行星区,吸积并带走那里的建造材料,包括小的星子,使得原行星生长停顿在半成品状态。灶神星就是仅以上述演化方式更新表面的已知原封原行星。然而,未识别出母体的铁陨石和无球粒陨石的存在表明,曾一度存在有火成历史的其他已分异的星子,后来被撞击打碎。灶神星及其碎块——HED陨石探测研究得到了很多过去不甚了解的宝贵新资料,有助于解决地球等行星的起源和早期演化的疑难。

图12 太阳系的行星形成过程

深入研究已取得的灶神星探测资料以及将取得的谷神星探测资料,必将导致行星的形成演化研究的新突破。