话语标记语I mean的对比研究

许 炜,周俊英

(北京工业大学外国语学院,北京100124)

一、引言

作为一种常见的语言现象,话语标记语在人们的话语理解中起着重要的引导和制约作用。本文以话语标记语I mean为研究对象,采用中国学习者英语语料库(COLSEC)和英国国家语料库(BNC)的数据,通过比较中国英语学习者和英语本族语者在使用I mean的使用频数、搭配、位置以及语用功能的异同,指出中国英语学习者运用话语标记语时有待改进和提高之处。

二、话语标记语的定义及其作用

由于语言学家们基于不同目的从句法、语义及语用等不同角度对话语标记语进行了广泛深入的研究,因此对其界定很难达成一致。Chaudron&Richards从功能角度给话语标记语定义,认为话语标记语是传达关于话语整体框架和局部句子间关系信息的符号。[1]Schiffrin则从其同语篇连贯的关系和其语义特征来研究话语标记语,认为话语标记语就是“包括语言单位,顺序上不独立的组成部分(Sequentially dependentelementswhich bracketunitsof talk)”;[2]Redeker也认为话语标记语的主要功能是衔接、语篇连贯,她把话语标记语看成“普遍的一类,使语篇连贯的语言标记(A general class of discourse operators as linguistic signals of textual coherence links)”;[3]Hölker从口语的角度探讨了话语标记语的功能,提出其不对话语的真值条件产生任何影响,不会增加话语的命题内容,与说话时的情景有关,具有一定的情感功能或表达功能。[4]

中国学者何自然、冉永平则认为,话语标记语传递的不是命题意义或语义意义,不构成话语的语义内容,而只是为话语理解提供信息标记,从而具有对话语理解起引导作用的程序性意义(procedural meaning)。它们体现的不只是形式上的特点与功能,应该被视为话语信息组织的一部分,其作用不是局部的,主要是从整体上对话语的构建与理解产生影响,具有动态的语用特征。[5]

由此可见,虽然目前学术界对话语标记语还未给出一致定义,但大多数学者趋向于认为话语标记语的主要作用是语用的、动态的。首先,话语标记语表明了各种界限(起始或结束话语或者主题的转换);其次,话语标记语有助于口语话语中的角色转换或者书面语篇中划分话语成分(标注语篇的片断或段落);再次,话语标记语主观上表明了说话者的态度。

话语标记语作为会话中必不可少的一部分,在不同的语境中起到不同的作用。它们对听话人的话语理解起到一定的引导作用,从而可以从整体或局部对话语的理解产生制约性,体现了说话者的意图。由于这些特点,说话者在交际中为了达到不同的目的,不可避免会使用不同的话语标记语。从另一个角度看,对话语标记语的巧妙使用,则在很大程度上可以保证交际的成功进行。然而目前对中国学习者掌握英语中话语标记语的相关研究却很少。本文全部数据来自COLSEC(中国学习者英语口语语料库)以及BNC(英国国家语料库)两个语料库。由于话语标记语数量和种类众多,本文选取了日常交际中较常用的标记语I mean进行研究,目的在于发现中国学习者与英语本族语者在口语中使用话语标记语I mean时的差异及其产生原因。

三、研究设计

(一)语料库

1.中国学习者英语口语语料库(COLSEC)该语料库由上海交通大学和中国其他几所大学联合建设而成,属于中等规模的语料库,词容为723,299。语料主要来源为两年举行一次的全国大学生英语四、六级口语考试的实景录像。该语料库提供了研究中国英语学习者口语产出的基本数据。

2.英国国家语料库(BNC)此语料库是一个口笔语语料库,词容约10亿。其中笔语语料占90%,内容涵盖广泛,源自满足各个年龄人群不同兴趣的报纸、期刊、杂志的选篇、学术书籍、畅销小说、出版或未出版的书信、备忘录、学校中的论文。口语语料占10%,包含大量由志愿者记录的不同年龄段人们之间非正式的谈话,从人种均衡角度挑选出不同区域的学校里的课堂发言,以及各种从正式的商务或政府会议到广播节目和听众热线电话直播节目等不同语境中的口语语料。本论文选择了BNC中有关教育方面的课堂口语语料,约为1,596,385词。

(二)研究工具、语料收集

本文使用的检索工具是AntConc3.2.2,主要运用单词列表(Wordlist)和词汇检索(Concordance)两个功能,对话语标记语进行分析,统计两个语料库中话语标记语I mean的出现频率、在语篇中的位置、使用搭配等,力图发现两者之间使用的不同规律。

本文抽取COLSEC和BNC语料库中的语料,选择几个统计参数对两个语料库中的话语标记语I mean进行比较,统计的变量如下:1)总频率;2)I mean在句中的出现位置以及前后搭配。由于两个语料库的库容量不同,我们使用标准频数这一统计手段来确保数据的可比性。标准频数采用每10,000词中某一话语标记语出现的频数。

四、结果和讨论

(一)话语标记语I mean在COLSEC和BNC中的出现频率

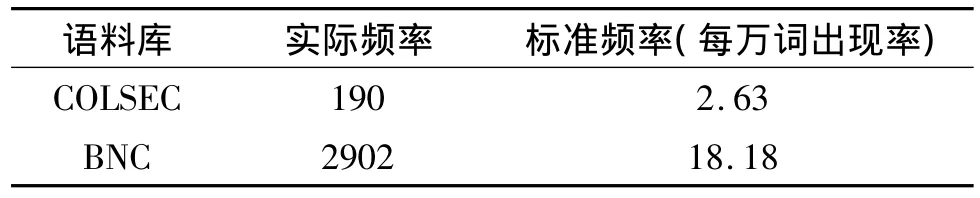

在获得了话语标记语I mean在两个语料库中的出现频率之后,我们可以计算出它在每万词中出现的标准频率。由于what I mean中的I mean不属于话语标记语范畴,因此需要把它们删除后再进行统计。结果如表1所示:

表1 I mean在COLSEC和BNC语料库中的出现频率

表1显示,英语本族语者使用话语标记语 I mean的频率是中国学习者的6.9倍,中国学习者口语中I mean的出现频率过低。这表明话语标记语是本族语口语交际中重要的频繁形式之一,与话语的信息组织、功能表达以及口语表达的流利性有关。某种程度上,其使用揭示说话人的口语水平。

(二)话语标记语I mean在COLSEC和BNC中的出现位置

由于话语标记语I mean在两个语料库中的出现频率存在明显差异,因此我们将深入分析其在COLSEC和BNC中的具体使用以及语用功能,这就需要观察其在句中的出现位置。由于样句在两个语料库中的实际出现频率相差较大,我们从COLSEC库和BNC库中抽取数量相当的样句作为分析的对象。具体做法是:首先给所有句子编号,再以每两句的间隔顺序抽取,最终从COLSEC库中获得95个样句;然后以同样方式从BNC库中以每29句的间隔抽取了100个样句,之后对两组样句进行数据分析。结果如表2所示:

表2 COLSEC和BNC中I mean在句中的位置分布

(三)话语标记语I mean在COLSEC和BNC中的语用功能

表2显示,尽管两组语言使用者都倾向于在句中使用I mean,但与英语本族语者相比,中国学习者在句中使用话语标记语I mean(P=0.011*)较多,而将之用于句首(P=0.018*)的情况则较少,两者在I mean的使用位置方面具有显著差异。

为了进一步发现中国学习者运用I mean时有待提高之处,我们需要了解英语本族语者与中国学习者口语中I mean所发挥的不同语用功能。中国学者曹放在“话语标记语I mean的语用功能”一文中指出,I mean主要具有提醒、信息修正、补充说明以及转换表达方式功能。[6]在其研究基础上,我们通过观察分析I mean在两个语料库中的样句,认为在不同的语境条件下,I mean除了起到提醒强调、信息修正、补充解释功能外,还具有填充空白以及缓和面子威胁功能。下面,我们比较I mean在英语本族语者与中国学习者口语中语用功能的差异。

表3 COLSEC和BNC中I mean语用功能的差异

表3显示,话语标记语I mean在英语本族语者与中国学习者的语言中主要起到补充解释作用,其次是发挥填充话语空白的作用。对于信息修正这一功能,二者之间却表现出显著性差异(P=0.028*),中国学习者过度使用I mean的信息修正功能。

在日常口语交际中,人们经常会出现口误,或者双方对交流过程中的某一信息产生误解,因此说话者或听话者随时需要对之进行修正。这是对会话进行管理和调节的过程,体现了交际的动态性。曹放提出,话语标记语I mean插入到口语中能够起到修正作用,也可称之为修正标记语(editing marker)。[7]此时I mean不仅能纠正说话者的用词不当或口误,而且表明了说话者的表达意图。当听话者误解时,说话者还可以通过使用I mean引出解释。

在看下面例句之前需要说明一点:本文中的例句均由两库口语语料转记而成,为了确保原语料的原始性,转记时对原语料未作任何修正。

A:Adrian what's,what's your comments,serious comments on that?

B:I don't know,on what?

A:On having ideals,like as you grow older,I mean you're quite an ancient person already,within the next ten years you'll have to choose the sort of lifestyle you want and you really have to choose as well whether you're going to involve other people in it for good or for have you thought about it at all?

当A发现“as you grow older”用词欠妥时,在句中插入 I mean,之后更换了一种表达方式“you're quite an ancient person already”,这是说话者借助 I mean进行自我修正的过程。

(四)中国学习者错误运用话语标记语I mean的原因

总体上,与英语本族语者相比,中国学习者在口语产出中使用话语标记语I mean的频率过低,并且过度运用I mean的自我修正功能。造成这种现象的主要原因有语用迁移、语用石化以及语言熟练程度等。

1.语用迁移

二语习得者在学习外语过程中将母语的语言规则和表达习惯应用于第二语言的现象被称为语言迁移。随着语用学的发展,学者们开始从语用学的角度来研究语言迁移,即语用迁移(Pragmatic Transfer)。Kasper将其定义为“学习者已有的语言和文化语用知识对二语语用信息的理解、产出和学习所施加的影响”。[8]从表现形式上,语用迁移可分为语用语言迁移(Pragmalinguistic Transfer)和社交语用迁移(Sociopragmatic Transfer)。语用语言迁移指的是人们在言语行为策略方面的迁移,二语习得者经常在母语和目的语之间寻找相同或类似的使用规则,一旦发现存在相同或类似之处,他们便会把母语的语言规则运用到目的语中。当母语和第二语言在形式、结构、规则和意义上一致时,就会促进目的语的学习和掌握,这种促进二语习得的迁移被称为正迁移;相反,当母语和第二语言在形式、结构、规则和意义上具有一定差异时,目的语的学习就会受到母语的干扰,会产生负迁移。语用负迁移往往导致二语习得者过度或过少使用某一形式、结构以及功能。

笔者认为造成中国英语学习者对于话语标记语I mean错误使用的主要原因是语用迁移。因为在中文中,I mean可以译为“我的意思是”,在中国人的口语表达中并不具有话语标记语的作用,而更多地是作为主谓结构,用来表达人们的观点和意见。中国学习者对于话语标记语I mean的多重语用功能知之甚少,仅将其片面理解为“我的意思是/我认为”,机械地将中文的言语行为策略应用于目的语并过多地运用I mean的纠错功能,造成了明显的语用失误。

2.语用石化

1972年,Selinker最早提出石化现象的定义:“学习者无论年龄长幼,无论得到有关目的语的解释与指导的多少都会出现语言石化现象,最明显的表现就是一些被反复纠正过的不规范表达仍在语言运用时不停地出现。”[9]“石化”了的结构(多指错误的形式)会成为学习者的内化语言,并且重复出现在其所使用的语言中。Trillo则认为:“语用石化现象是指非本族语者在交流的语用层面上系统地错误使用某些形式。”[10]可见,二语习得中的石化现象不仅存在于语言层面(语音、语义及语法),而且也体现在语言的语用层面上。二语习得者的口语和书面语中始终存在不正确的外语语言特征,这些错误特征可以在外语学习的任何阶段出现,是外语学习中普遍发生的现象。

本研究发现,中国二语习得者在口语中过多运用话语标记语I mean的自我修正功能,频繁地将其用于特定的话语位置、且表达同一个功能,是系统的错误使用。这说明该用法已经成为中国英语学习者根深蒂固的习惯性行为,亦即石化,而石化是制约学习者语言能力进一步发展的极大障碍,因此需要采取措施将之克服。根据Selinker和Lamendella提出的石化现象理论,Ellis将可能导致石化产生的原因分为内因和外因。内因分为学习动机、母语负迁移和年龄因素,外因分为交际压力、缺乏学习机会以及交际反馈的影响。[11]

3.语言熟练程度

中国学者何安平和徐曼菲在2003年发表的论文“中国大学生英语口语Small Words(SW)的研究”中指出,I mean在英语本族语者成人语料库中出现的频率排在第四位,而在中国英语学习者口语中I mean的出现频率没有进入前五位;在将口语得分前十名和后十名的学生分为高分组和低分组之后,两位学者对这两组学生的口语流利性指标与他们使用英语小品词情况之间的关系进行了研究,结果发现流利性程度高的学生使用英语小品词的频率和类型总数也高;“高分组出现了I mean、you know、I see这三种用于解释话语或表达与对方互动意图的SW共59次,而低分组的则不及高分组的三分之一(仅19次)。”[12]可见,I mean等话语标记语的使用与说话者的语言流利程度有关,中国学生语言表达的单一性以及种类的局限性极大地影响了其语言输出的质量。

五、结语

本次研究结果显示,中国学习者和英语本族语者在口语表达中使用话语标记语I mean时有明显不同。在COLSEC和BNC两个语料库中,除了I mean在句中的位置具有明显差异外,在语用功能方面也存在显著不同。英语本族语者除了将I mean赋予补充解释功能、填充空白功能、信息修正功能以及缓和面子威胁功能之外,还使之具有提醒、强调等其他语用功能。与之相比,中国英语学习者倾向于用其进行自我修正,填补话语中的停顿以保证对话的连贯性和准确性。可见,中国学生对于话语标记语I mean的运用较为单一,没有完全掌握I mean的其它用法及功能。母语迁移、语用石化、语言水平低是造成这一现象的主要原因。中国英语学习者需要在学习中进一步认识话语标记语在互动言语交际中所扮演的角色,从而在会话过程中动态地识别各种语用关系,更好地传递话语意图。

本文的研究结果对英语口语教学具有一定启示意义。首先,在教学过程中,教师应该注重对话语标记语的讲解,培养学生对话语标记语的全面认识。其次,需要将真实的语料引进课堂,让学生了解到英语本族语者对语言的实际应用,以便让学生能够更有目标、更有效地进行口语练习。最后,教师在日常教学中应强调语言接触量和反复练习的重要性,帮助学生建立和完善语言系统。

[1]Chaudreon,C.& Richards,J.C.The effects of discourse markers on the comprehension of lectures[J].Applied Linguistics,1986(7).

[2]Schiffrin,Deborah.Discourse Markers[M].Cambridge:Cambridge University Press,1987:31.

[3]Redeker,Gisela.Linguistic markers of discourse structure[J].Linguistics.1991(29):1139 -1172.

[4]Jucker.A.H.Discourse markers:Introduction [A].Jucker& Yael(ed.)Discourse markers:Description and theory[C].Amsterdam/Philadelphia.John Benjamins Publishing Company,1998.

[5]何自然,冉永平.话语联系语的语用制约性[J].外语教学与研究,1999,(3).

[6][7]曹放.话语标记语I mean的语用功能[J].渤海大学学报(哲学社会科学版),2004,(1):83-85.

[8]Kasper,G.Pragmatic transfer[J].Second Language Research,1992(8):203-231.

[9]Selinker,L.Interlanguage[J].International Review of Applied Linguistics,1972(10):209 -231.

[10]Trillo,J.R.The pragmatic Fossilization of Discourse Markers in Non-native Speakers of English[J].Journal of Pragmatics,2002(34):769 -784.

[11]Ellis R.The Study of Second Language Acquisition[M].Oxford:Oxford University Press,1994.

[12]何安平,徐曼菲.中国大学生英语口语Small Words的研究[J].外语教学与研究,2003,(6):446-452.