《人民文学》和打工文学的传播及其变异

周航

本文无意于将《人民文学》和打工文学强扭到一起来进行讨论,二者本无过多关联,但在此却揉成了一个题目,而且在这基础上还衍生出一个传播与变异的话题来。何故?请允许笔者在此略作阐解。《人民文学》作为中国文坛一个标志性的官方刊物,其地位和影响是可想而知的,很多作家可能一辈子都难在上面发表一篇稿子;而打工文学却一度被认为是地摊文学,是打工仔打工妹床头和裤兜里的低级精神粗粮,它作为一个文学品种,历经二十余年后才逐渐获得主流文坛的认可。二者似有天壤之别,不过,正是看似根本就揉捏不到一起去的一家刊物和一个文学品种,在近些年来却发生了相当密切的关系。《人民文学》频频发表打工文学作品,并官方性质地参加打工文学所举办的诸多活动和发表肯定、赞许的言论,其结果直接推动了一个文学品种正面和有效的传播(这也是打工文学获得主流文坛认可的一大标志)。不过,在此过程中,《人民文学》也在一定程度上间接刺激了打工文学的变异。考虑到二者作为两极代表性的身份符号及其象征性意义,故将其放到一起来进行讨论,这不失为一个有趣的话题或一个有意义的文学现象。下文的论述基本上建立在对文学事实作具体考察的基础上。

一

《特区文学》1984年第3期发表林坚的短篇小说《深圳,海边有一个人》,这被认为是打工文学最早的作品。《花城》1990年第1期头条发表林坚的中篇小说《别人的城市》,这是最早的主流大刊发表的打工文学作品,具有标志性意义。1991年,安子的第一部打工纪实小说《青春驿站——深圳打工妹写真》先后在《深圳特区报》、上海《文汇报》连载,被誉为“打工文学的一朵报春花”。这两人可分别视为早期打工文学和打工文化的代表。从“深圳”、“别人的城市”、“驿站”、“打工妹”等篇名来看,在那个年代这些都是陌生而新奇的词语,尤其是对广大来自农村的年轻人来说,“打工”、“寻梦”成为他们生命中的热词,当然,也是那个时代的关键词。

阅读早期的打工文学作品,透过这些词,我们完全可以想象当时打工潮的兴起和盛况,就像曾经的“红卫兵”串联和“上山下乡”的知青潮,我们又能够再次把捏住一个时代的脉搏。差不多与林坚、安子同期,先后涌现出了张伟明、周崇贤、黎志扬等知名打工作家,并产生了一定影响。无论是作为一种文学现象的兴起,还是视其为社会学研究的鲜活标本,打工文学都是非常值得关注的,尽管这一命名素有争议。事实上,早在90年代的一本文学史上就专门提到过林坚、安子的作品及其现象,并概括其内涵:“写中国新都市移民的异乡情怀和生活的情境”、“写都市打工阶层的酸甜苦辣与奋斗精神”。这为打工文学在文学史中投下了最早的身影,不过,它只是遮遮掩掩地将其纳入新都市文学的范畴。晚至新世纪,随着“底层写作”观念的普泛,打工文学的命名科学与否已不再重要,它作为数十年来一种长期存在的文学或文化现象,一直都处于持续发展、延伸和变异之中,并见证了中国改革开放以来的社会转型历程。这已是一种客观存在,谁都无法否定和漠视,在这点上应该不存争议。

打工文学早期的传播,是适时的,从地域性意义上的文学、文化现象的兴起来讲,应该说也是比较成功的。概而观之,它的传播包括以下四个层面的努力:第一,个体研究者的发现和推介。杨宏海是历来公认的传播和研究打工文学的第一人,他确实做过不少的努力。譬如,他从高校寻求理论资源和支持,早在1985年就与中山大学黄伟宗教授探讨打工文学现象,后又与深圳大学的胡经之教授多次讨论打工文学。在这基础上,他不遗余力举荐打工文学作品给相关期刊发表。张伟明、安子就是杨宏海推出的打工文学作家的范例。与此同时,他个人也不断发表打工文学研究文章,编著与打工文学、文化相关的专著,策划一系列推介活动,至今仍在做着不懈的努力。如果没有杨宏海对打工文学的传播,至少可以说,这种现象就失去了一个清晰的源头脉络。第二,政府的支持和投入。在某种意义上讲,杨宏海的行为是代表政府在做打工文学的推介工作,他在深圳文联工作,文联这一机构在中国其实承担了相当的政府宣传任务。没有政府的支持和投入,很难想象打工文学能得以顺利传播,这是不言而喻的。比如说,刊物提供发表园地,刊物的创刊,成立专门性的研究机构,专著的编辑出版,研讨活动的举办,文学的评奖,等等,这些都需要政府资金的支持。实际的情形也确实如此,也就是说,打工文学在很大程度上是多方合作传播之下催生的结果。比如,1988年打工文学专门刊物《大鹏湾》创刊,1993年“深圳市特区文化研究中心”的成立,等等。其中包括张伟明、郭海鸿、安石榴、郭建勋、王十月、盛可以等一大批知名打工作家都是从《大鹏湾》走出来的;许多大型的研讨活动、系列研究文章、很多打工文学作品集和研究专著,都是特区文化研究中心的直接成果。第三,文学期刊提供发表园地。实际上,包括《花城》《特区文学》《佛山文艺》《广州文艺》《作品》《大鹏湾》在内的所有广东省内文学期刊,也包括《深圳特区报》《羊城晚报》《南方日报》等报刊,还包括无数内刊、厂刊厂报等,在传播打工文学上,都起到了很大的推动作用,这些刊物发表了几乎是海量的打工文学作品。不仅给打工文学提供了发表园地,也大大刺激和推动了打工文学的发展。第四,影视的传播。影视传媒传播的影响力其实是最广泛和立体化的,速度之快,影响之巨,都远远超出了我们的想象。在此略举几例。1991年深圳广播电台《月亮湾》专栏推出“打工天地”文学节目,向听众评介优秀“打工文学”作品,杨宏海任嘉宾主持。同年,安子在《深圳特区报》《文汇报》连载《青春驿站——深圳打工妹写真》后,深圳广播电台邀请安子主持“安子的天空”热线,在底层打工阶层中打工文化迅速得到传播,影响深远。以至于2000年,中央电视台拍摄的中国改革开放专题片《20年·20人》,称安子为“深圳最著名的打工妹,都市寻梦人的知音和代言人”。1992年,由广州电视台组织拍摄的电视连续剧《外来妹》热播,在全国引起强烈反响。打工潮进一步泛涌,打工文学和文化也得到进一步的传播。从以上几点看,我们足以认为,打工文学早期在一定地域的传播是成功的。

二

虽然有论者指出:“‘打工文学’最早出现在二十世纪八十年代中期,但真正引起广泛注意,是在九十年代”。但我们却清醒地意识到,这种“广泛”仍然局限于广东,并非全国意义上的,尤其是并未真正获得主流文坛的普遍关注。也就是说,其文学传播力度仍然有限,其文学身份并未得到认可。尽管打工文学在广东有地方政府和民间作者的共同努力,并有了一定的声色,但其身份焦虑却是与日俱增,其边缘性和被忽视的现状令人担忧,这也是很多打工作家愤愤不平的原因所在。如果没有中央级别政府部门的认可,国家级别文学刊物《人民文学》的认可,打工文学传播和发展的脚步将仍然是举步维艰。其中道理无需作过多说明,中国的国情决定了这一点。不过,随着中国改革开放的进一步推进和深化,90年代中期以来,打工现象在全国范围内真正泛化。此外,新世纪以来,随着建构和谐社会和关注民生理念的深入人心,也随着“底层写作”观念的提出,打工文学一时间“备受关注”。这个“备受关注”也只是相对的,主要是就中央政府和地方政府,以及文学的代表刊物来说的,而并非针对打工作者而言。

新世纪伊始,深圳地方政府在更大范围内加大了对打工文学的传播力度。2000年8月,由广东省文艺批评家协会、深圳市特区文化研究中心、宝安区文化局主办的“大写的二十年·打工文学研讨会”在深圳宝安召开,这是第一次全国性的打工文学研讨会。2008年1月,由中国作协创研部、《人民文学》杂志社、深圳市文联、深圳市委宣传部主办的“2008打工文学——北京论坛”全国打工文学研讨会在中国现代文学馆举行。其中时任《人民文学》副主编的李敬泽和数年后出任主编的施战军,以及包括孟繁华、贺绍俊、白烨、吴义勤等一大批知名评论家出席,他们与打工作家围绕“和谐文化建设与打工文学”进行了对话与讨论。这是一次更高规格的全国打工文学研讨会。从新世纪初到第一个十年,对打工文学的传播和发展来说,至关重要。除了打工文学的第一个全国性大奖“鲲鹏文学奖”于2005年在广州颁奖颇具象征性意义之外,从世纪初开始,《人民文学》对打工文学的扶持和助推打工文学的传播,可以说是决定性的。

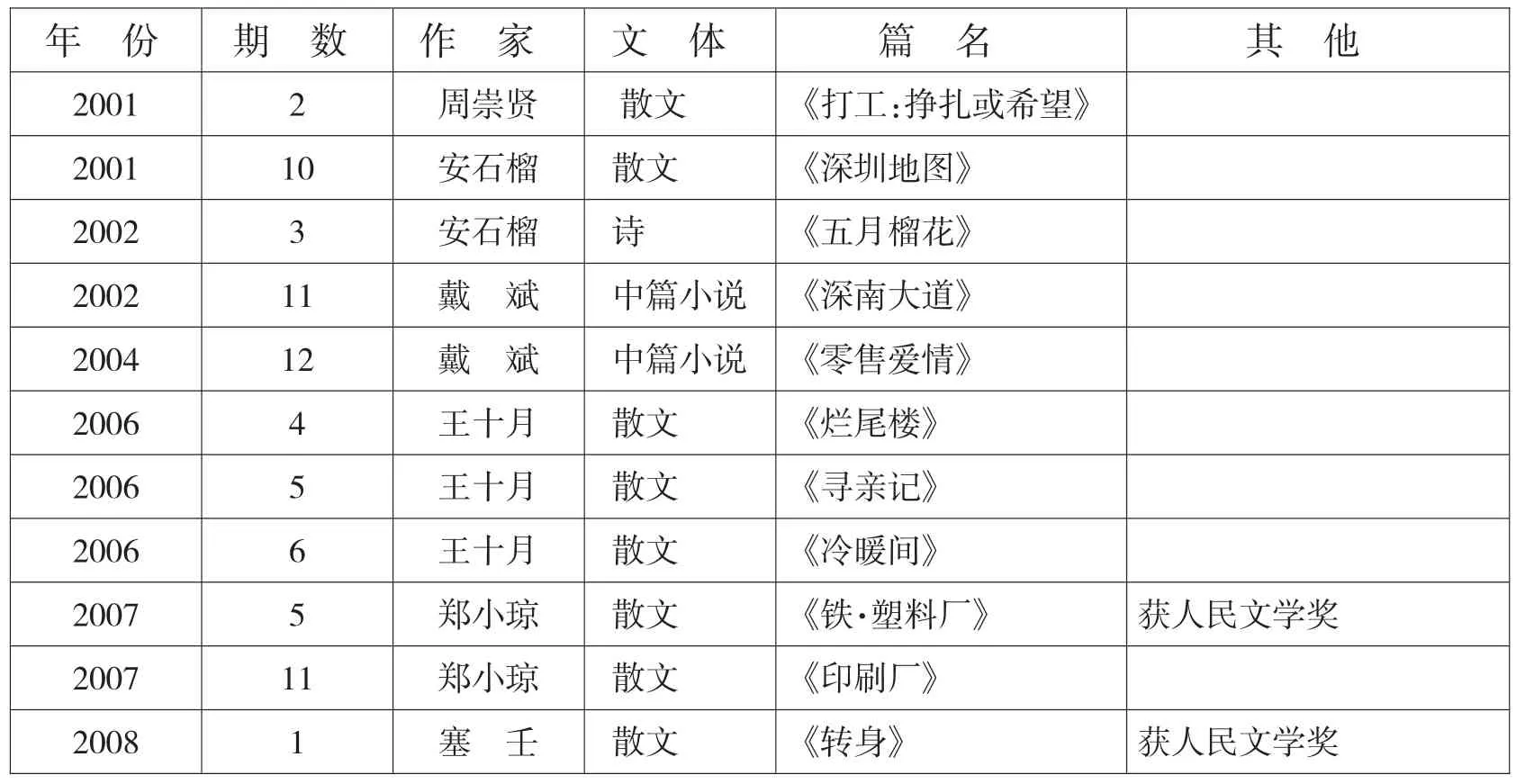

2001 2001 2002 2002 2004 2006 2006 2006 2007 2007 2008 2 10 3 11 12 4 5 6 5 1 1 1周崇贤安石榴安石榴戴 斌戴 斌王十月王十月王十月郑小琼郑小琼塞 壬散文散文诗中篇小说中篇小说散文散文散文散文散文散文《打工:挣扎或希望》《深圳地图》《五月榴花》《深南大道》《零售爱情》《烂尾楼》《寻亲记》《冷暖间》《铁·塑料厂》《印刷厂》《转身》获人民文学奖获人民文学奖年 份 期 数 作 家 文 体 篇 名 其 他

2008 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2013…4 6 5 7 1 0 5 7 1 7 2 2 5王十月王十月郑小琼塞 壬萧相风王十月戴 斌郭建勋郑小琼盛可以丁 燕塞 壬陈再见中篇小说中篇小说诗歌散文非虚构中篇小说报告文学非虚构短篇小说非虚构散文短篇小说《国家订单》《九连环》《玫瑰庄园》《匿名者》《词典:南方工业生活》《寻根团》《所有的梦想都开花》《女工记》《捕鱼者说》《到东莞》《悲迓》《微尘》头条。入选年度优秀小说排行榜。获鲁迅文学奖。入选年度作品排行榜获人民文学奖获人民文学奖获“首届全国青年产业工人文学大奖”

一是不断推出打工文学作家的作品。从2001年开始至今,《人民文学》发表打工文学作品的频率基本上呈稳定的态势,可详见下表:从上表我们可以看出,《人民文学》对打工文学作家的推出是很有力度的。相对于上世纪,这种发表的频率令人惊讶。中国作家协会会员人数在一万人左右,加上各省的作协会员,全国作家队伍有可能达十万之众,《人民文学》作为中国作家心目中权威刊物,是人人梦寐以求的发表园地。新世纪以来,打工文学作品每年都在上面占据一席之地,篇幅可观,而且还多次获“人民文学奖”。这说明了,《人民文学》确实在关注打工文学,而且在很大程度上肯定了打工文学。由于《人民文学》的权威性,不仅“发现”了打工文学,而且让中国文坛开始正视打工文学的存在。打工文学在新世纪不仅频频入选年度作品排行榜,而且还多次获全国性权威文学奖。打工文学在上世纪有可能真的被忽视了?如果说第一代打工文学代表作家们是由地方政府和地方杂志,或者说主要由杨宏海个人的努力之下发掘出来的话,那么第二代以王十月、郑小琼等为代表的打工文学代表作家则是由地方政府、中央政府和《人民文学》共同协作推到前台来的,其中《人民文学》的作用尤其不可忽视。

二是积极参与打工文学的传播活动。地方政府对打工文学传播活动的资金投入和省级政府中央政府对打工文学的认可和推动,共同促成了打工文学新世纪以来更为成功的传播。在这个过程中,《人民文学》所起的作用,可以说是举足轻重的,甚至是标志性的。2005年11月,“第一届全国打工文学论坛”在深圳宝安召开,时任《人民文学》副主编的李敬泽参加。之后,论坛每年举办一次,至今已历八届。其中,李敬泽作为中国文学权威期刊的代表参加过两届。此外,2008年7月《打工文学》周刊在宝安创刊,刚任《人民文学》主编的李敬泽热情题词以示祝贺。2009年10月,杨宏海主编的《打工文学纵横谈》由社会科学文献出版社出版,李敬泽欣然作序。2013年元月,首届“全国青年产业工人文学大奖”在广州颁奖,时任中国作协书记处书记的李敬泽和《人民文学》主编施战军参会并相继做了肯定性和前瞻性的发言。李敬泽声称,“我和打工文学有十几年渊源”。施战军指出,打工文学“有一种非常新鲜的冲劲和活力,可以说它有广阔的未来”。他们的发言,应该是中肯的。

三

打工文学终于在传播层面上获得了很大的成功。然而,如果我们又不得不面临另一种情形,从上世纪八十年代开始,到九十年代,再到新世纪,打工文学数十年来却经历了一个发生、发展和逐渐变异的过程。在此只关注其中变异的情形,而且主要是就打工作家们的写作姿态而言。当然,这种情形直指不少成名的打工作家。

很多打工作家一旦成名,就被政府“招募”,这带有传统的“学而优则仕”的意味,其结果必然导致打工作家写作姿态的变异。进入不同部门工作的打工作家,虽然他们大多数仍然从事与文学相关的工作,但是他们漂泊的人生状态已经结束,他们的身份经历了一次显著的变化。多数情况是,他们中的大多数不再从事纯粹的打工文学写作,更重要的是,他们从事的是多少带有任务性质的功利写作,他们已很难全身心投入,他们必然有了更多的顾忌。其实,以往即使他们身处漂泊不定的状态,其写作也是满腔热情和充满力量的,尽管不乏悲情,但他们的写作具有一定的批判现实主义的内涵,他们还有祈盼,还有梦想。当身份改变后,以往很多的写作动力就会搁浅,从而他们的写作不再是血性写作。瞻前顾后,左右旁视,“政治正确”、“宏大主题”等等将会成为他们进入各类部门后的写作常态。也就是说,他们在打工文学创作的道路上,刚走出了第一步,接着眼前就已可能竖起了一堵墙,蒙上了一片叶,这致使他们不再具有犀利的目光和满腔的正义。以往为天下为自己立心、立言的伟岸和无畏迅即隐退。退一步讲,即使他们仍然在写打工题材,也只是在延续以前的一些残留记忆,抒发出来的心声,已是一些弱化了的,无力的,甚至是一些变异了的余音。他们打工作家的身份,正在日益褪色和蜕化,这也正是很多成名的打工作家不可能再创作出优秀的打工文学作品的原因。可以斗胆说,在很大程度上,他们甚至是被腰斩了的作家。当然,这个前提是,正如很多人预言的那样,打工文学完全可能产生伟大的作家和作品。

与以上相关的,要么是在过程之中,要么是已经发生,很多打工作家已耻于被称之为打工作家。似乎一旦贴上了打工作家的标签,他们的身份最多也就是文坛的底层小卒,是江湖中的绿林好汉。这会让他们难登大雅之堂,上不得大席。他们不再记得自己最擅长的是写打工生活,是给他们名声的打工文学。或许,在他们看来,如果总是徘徊在打工文学创作之列,他们的写作就不能升华,不能超越,不能突破。于是他们纷纷转型,“拓宽”题材和视野,构建宏大主题,“紧密联系”时代主旋律,力图写出无愧于一个“真正”的作家的大作品。一时间,他们中的很多如愿了。在政府和文学部门的扶持和有“规则”的评奖之下,他们不少人真的获奖了,而且是国家级的大奖。如此受益,更会刺激他们的野心和幻想,会以为他们真的在通往斯德哥尔摩的途中了。于是,他们的眼睛不再往下看,也不会往自身度量,而是高高在上,直指北京和国外。其结果是,他们要么横视一切,漠视一切,要么是翻白眼。如果谁还称呼他们为打工作家,他们甚至会装腔作势地鄙视和大声喊冤,并用自己的作品举证,他们现在关注得更多的国家和民族的命运,书写的是改革开放的伟大成就,甚至是全人类的终极追问,他们的思想正在熔汇古今中外的精华。所以,他们的写作已远远超出了打工文学,他们也不再是一个打工作家,似乎打工作家会辱没他们的身份与成就。有这些想法本身并没错,伟大的作家也需要这些想法;作家的转型也很正常,题材的突破更是应该,从来没有谁去规定一个作家永远只能写一样东西,但是,半途而废的写作不可取,故作清高不可取,莫名地与主流文坛和主旋律合谋更是不可取。毕竟,打工文学就它的内涵和时代担当来说,远远还没有完成,仍然在途中,仍然需要花大力气挖掘。如果过早地耻于承认自己的打工作家身份,这不仅是对自己以往的否定,也多少带有一个真正作家永远都应该鄙弃的随波逐流和奴颜媚骨。在这个意义上讲,打工文学的如此变异是断不可取的。

如果要探究如此变异的真正原因,还得重新考虑打工文学所谓边缘化的问题。其实,整个文学都在边缘化。文学是一种生命的本质,是一种存在书写,任何看眼色和追逐的行为,最终都只会与文学擦肩而过。即使已经边缘化的文学真的存在一个所谓的主流文坛,如若真的考虑边缘化的问题,那也只能说,恰恰是打工文学的边缘化成就了打工文学,打工文学真正的特质,恰恰是它的边缘化。离开这点,何谈打工文学?任何文学,只有质的高低,并没有主流与末流之说,所以就文学这个主体来说,它自成一个世界,任何文学品种都不存在主流,也不存在边缘。在此借用严歌苓谈论移民文学的一段话:“为什么老是说移民文学是边缘文学呢?文学是人学产,这是句cliché(笔者注:法语词,陈词滥调之意)。任何能让文学家了解人学的环境、事件、生命形态都应被平等地看待,而不分主流、边缘。文学从不歧视它生存的地方,文学也从不选择它生根繁盛的土壤。有人的地方,有人之痛苦的地方,就是产生正宗文学的地方……我不同意把移民文学叫做边缘文学……人在哪里,哪里就是文化和文学的主流”

注释:

①拙作:《“打工文学”:一种尴尬的文学命名与研究——就“打工文学”研究与杨宏海先生商榷》(《理论界》,2008年第12期);《论“底层写作”与“打工文学”之关系》(《小说评论》,2011年第2期)。

②黄修己主编:《20世纪中国文学史》(下卷),第239页,中山大学出版社,1998年8月版。

③黄树森、申霞艳、周婉琪:《打工世界·序》(杨宏海主编),花城出版社,2000年5月版。

④此两处引文分别参见记者涂燕娜文章:《不公正的世界有公正的文学》《工业题材有非常新鲜的冲劲》,《黄金时代》2013年第2期。

⑤2007年8月15日,《深圳商报·文化广场》发表《力推打工文学登上主流文坛》一文,引用了莫言的一段话:“杨宏海先生将他主编的一本打工文学专集送给我,我……感觉打工文学已经成为一种不容忽视的文学现象,而且已经达到了较高的文学水准。这里边已经有了新人的形象,有人的尊严、人的价值。”2005年11月26日,《宝安日报》“文化周刊”主编唐冬眉,发表《关外→斯德哥尔摩通向诺贝尔文学奖的路途经31区》。从此,“31区”作为一个特殊的文学符号在文学界流传。这个群体成员包括王十月、曾楚桥、杨文冰、徐东、卫鸦等多人。

⑥严歌苓:《主流与边缘——写在长篇小说〈扶桑〉获奖之后》,《波西米亚楼》,陕西师范大学出版社,第118-119页,2009年9月版。。这些话完全可以用来纠正当下打工文学的变异。