微生物学教程绪论设计探讨

李 敏

(菏泽学院,山东菏泽 274000)

微生物学是农学、医学、理学类专业的一门专业基础课,其绪论是整门课程的提纲和缩影,是对全书知识构架的解析,同时也是对全书内容和知识的高度概括和总结。讲好绪论课有助于初学者更好地把握该课程知识体系和基本内容,理清该课程与其他基础课程、专业基础课程、专业课程的关系以及该课程在整个学科中的地位,有利于激发学生对这门课程的兴趣和求知欲望,从而促进其开凿思路,启迪思想,树立学好该课程的信心和决心。然而,由于绪论所讲内容往往不是整门课程的核心,知识点比较零碎,结构相对松散,常常不能引起授课老师和学生的足够重视,因而多数时候教学效果欠佳。为了探索教好微生物学绪论的有效途径,笔者经过多年的教学实践,找到了一条较优路径。现以周德庆主编的《微生物学教程》(第2版)[1]为例,对微生物学绪论课设计进行探讨。

1 教学目标

1.1 知识目标

按照教学大纲要求,《微生物学教程》绪论需要学生掌握微生物和微生物学的概念、微生物学发展简史、微生物学的应用、微生物的特点、微生物与人类关系、微生物学学科分支及其发展。

1.2 能力目标

一是通过对微生物特点的学习,培养学生对事物的归纳、整理以及推理能力,并养成用专业术语描述特定现象的能力。二是通过对微生物学发展史的学习,了解微生物学家发现问题的背景和解决问题的思路、方法,启迪学生形成科学的思维,逐渐养成善于观察科学细节、发现科学问题以及分析解决问题的能力。三是通过对微生物学发展史上的一些重要事件及重要实验的剖析,展示微生物学家对待科学问题或科学疑点的思维方式和证实方法,促使学生掌握运用理论和实验进行推理,证明一些科学问题或科学假设的基本思路,从而提升学生解决问题的综合能力。四是通过了解微生物对人类进步的贡献以及微生物学对本学科发展的贡献,提高学生对微生物学重要性的认识,激发其学习热情并引导学生主动检索、查阅微生物学相关资料,形成自主学习能力,为其自我完善微生物学知识体系奠定良好基础。

1.3 情感目标

改变传统的单边教学方式,即只管教不管学的方式,尝试教与学的互动,在讲授微生物及其相关基本概念的基础上,通过提问方式让学生列举生活中的微生物现象和微生物知识在各行各业中的应用,并由教师作简要点评,培养学生学习的乐趣,从而树立学好微生物学知识的坚定信心。

2 教学思路

按照“内容全面、主次分明、条理清晰、重点突出”的原则,在讲授过程中将微生物的概念、微生物学的概念、微生物学发展简史、微生物的特点、微生物与人类的关系、微生物学发展前景及作用、微生物学与其他学科的关系等内容进行全部讲解,但突出微生物、微生物学概念、微生物特点的讲解与分析,做到内容透彻、详尽。在讲授方式上,辅以图片展示、数据说明、典故讲述、对比讲解、应用举例等手段,吸引学生的注意力,激发其学习热情,将绪论的知识性、趣味性、历史性、现实性有机结合起来,努力取得最佳教学效果。

2.1 通过探究式教学,引入微生物学概念

在对微生物概念,即微生物是需借助显微镜才能观察到的一切微小生命个体的总称进行描述的前提下,通过提问方式让学生列举生活中遇到的微生物,然后进行简单点评,再由教师进一步用丰富的实例来罗列生活中常见的微生物来充实学生头脑中的微生物印象,比如馒头、面包、酒、奶的发酵;肉、蛋、水果的腐败变质等,以缩小学生与微生物之间的空间距离感,让学生觉得“看不见、摸不着”的微生物并不遥远和神秘。紧接着通过微生物电镜照片让学生对微生物有一个直观的视觉感受和感性印象,让学生更深刻地理解微生物到底是什么,使其在一种轻松愉快的氛围中认识和了解微生物,从而提高学习效果。

2.2 通过“典故”式教学,介绍我国微生物学辉煌成就,塑造学生民族自豪感

通过举例和对比的方法,介绍中国古代在研究、应用微生物方面的领先地位。比如,在酿造方面,我国早在殷商时期就开始酿酒,汉代就能制曲,周朝就能制酱油,北魏时就能用醋酸菌酶液进行酿醋,比国外早了上千年。在农业方面,早在春秋战国时期就知道用腐烂的野草和粪作为肥料,促进作物增产,前汉后期就利用瓜豆互作来提高土壤肥力,较英国“诺福克”轮作制早1 800多年。在医学方面,宋真宗期间就有种痘防天花的记载,比英国的琴那“接种牛痘预防天花”的医学运用早了800 a[2]。用这些史实让学生加深对我国古代微生物学辉煌成就的理解,塑造一种民族自豪感和为国争光的自信心。

近代微生物学的发展主要依赖于欧洲发达国家的研究工作,但是在引领微生物学发展的国际潮流中也不乏中国微生物学家的身影。比如在医学方面,汤飞凡于1933年将美国保存的野口氏“颗粒杆菌”接种到包括自己在内的13名志愿者眼睛里,证明其不致病,从而推翻了“细菌病原说”,他还于1955年在世界上首次分离出沙眼衣原体;谢少文于20世纪30年代在世界上首先用鸡胚培养立克次体成功。在农业方面,田波院士于1983年在国际上首先用病毒RNA作为生物防制剂防治植物病毒取得成功;李季伦院士证实HD的形成是固氮酶的通性,而且证明其是绝对依靠N2的;俞大绂1966年进行了水稻恶苗病菌异核遗传研究,阐明了异核现象在自然界广泛存在的理论。在酿造业方面,方心芳对高粱酿酒方法进行了改造,选出了糖化力强的米曲霉和发酵力强的酵母菌做成麸皮曲,极大地提高了出酒率。通过这些历史事实和关键人物的讲解和评析,使学生了解中国不仅在微生物应用上历史十分悠久,而且在微生物学的近现代发展史中也留有光辉灿烂的一页,最终让学生形成一种潜意识,微生物学不是“洋科学”,中国人是完全能够学好的。

2.3 通过“案例”式教学,展示微生物学家严谨、周密的思维及其奉献精神,激励学生勇于探索

提到近现代微生物学的发展,必然就得提及微生物学发展的初创、奠基、发展、成熟4个阶段。其中初创(形态描述)阶段的代表人物是荷兰的列文虎克,他在17世纪70年代制造了世界第一台显微镜,并在1683年第一个描绘了细菌的形态结构,由此,微生物学开始形成一门学科。奠基(生理水平研究)阶段主要涉及2个人—法国科学家巴斯德(Louis Pasteur)和德国医生郭霍(Robert Koch)。前者创立了一整套微生物学的基本研究方法,并解决了当时困扰科学界的三大难题:一是证明了发酵是微生物作用的结果,且通过对啤酒加热解决了啤酒变苦的问题;二是证明了每种传染病都是因为有一种微生物在体内作用的结果,发现并根除了危害蚕卵的细菌,拯救了法国的丝绸工业;三是证明了引起传染病的微生物在特殊培养下可以减轻毒力,并将病毒转化为疫苗。后者则创立了纯培养技术;提出了控制霍乱流行的法则和确定病原菌的原则—郭霍法则(Koch postulate);发明了细菌染色法。发展(生化水平研究)阶段主要以德国布赫纳(Edward Buchner)和英国医学家弗莱明(Alexander Fleming)为代表。前者用来源于无细胞酵母压榨汁中的“酒化酶”进行葡萄糖发酵产生酒精,开创了微生物生化研究新时代;后者则于1928年发现青霉素,从而使微生物研究热点开始趋向于“有益微生物代谢产物”的寻找。成熟(分子生物学水平研究)阶段主要是以DNA双螺旋结构的发现为代表的一系列分子水平研究新成就。比如Arber、Smith、Nathans发现并提纯了DNA限制性内切酶,有力地推动了微生物分子学的研究,另外,如朊病毒(prion)的发现、酵母基因组的测序完成等使病毒学、微生物基因组学的研究达到一个全新的阶段。

在对这些杰出微生物学家进行介绍时,可以将一些微生物学家当时的生活背景、工作环境、执着精神等一同加以介绍,使学生能够更深切地感受科学研究的艰辛和不易,从而树立一种敢于拼搏、敢于追求真理的精神;同时也要让学生明白一种危机意识—近现代的微生物学研究工作主要由西方发达国家主宰,我们已经落后了,必须变危机为动力,奋力跨越和赶超,才能实现繁荣和兴旺。当然,微生物学作为一门实验科学,在进行史实介绍的时候,还应对一些重要的实验技术,比如纯培养、免疫反应、基因测序等的原理和过程稍加介绍,为学生今后的学习和实验奠定一定的基础。

2.4 通过“数字式”教学,向学生展示奇妙的微生物世界及其特点,激发学生学习的热情

微生物的五大特点是绪论中需要学生必须熟练掌握的内容之一,看似简单,但初学者常常会感到比较零散,不易记忆,怎样让学生记得深刻呢?“数字”讲授是一个比较好的办法。

比如,在讲微生物“体积小、面积大”的特点时,可以将微生物的度量单位与通常的单位进行一个对比,即微生物的度量单位一般为微米,是通常使用的毫米的千分之一,是米的百万分之一,也可以举一些形象的例子:1 500个杆菌首尾相连的长度与一个芝麻粒的长度一样;皮肤表面每平方厘米大约10万个细菌;每个喷嚏里含有4 500~15 000个细菌等。在讲授这一特点时,还应注意将“面积大”指的面积向学生解释清楚,即是指“比面值”,然后通过对一个正方体的分割来让学生自己计算分割前后“比面值”的变化,进而弄清“比面值”的概念,从而更深刻地理解微生物“体积小、面积大”这一特点的含义。

在讲授“吸收多,转化快”特点时,可以举两个经典的例子。大肠埃希菌1 h可分解其自重1 000~10 000倍的乳糖;产朊假丝酵母的蛋白质合成能力是大豆的100倍,比食用牛强10万倍。

在讲授“生长旺,繁殖快”的特点时,可以先让学生算个数学题:“假如大肠埃希菌在最适条件下每20 min分裂1次,那么一昼夜后,1个细胞将产生多少个大肠埃希菌?”当然,估计没有学生能准确回答出具体结果,只知道是2的72次方,这时教师就可以进行补充了,一共是4 722 366 500万亿个,重量可达4 722 t,结果一出,学生肯定会一片哗然,对微生物“生长旺,繁殖快”的神奇能力感到佩服,自然对微生物这一特点也会记得异常深刻。

讲授“适应强,易变异”的特点时,不仅要讲到微生物在普通环境中能够正常生长,更要讲述其在极端环境下也能生存,突出其“适应强”的特点。比如一些超嗜热菌能在高于100℃的深海火山口附近生长;一些嗜冷菌在海面下100 m,终年温度恒定在2~3℃的区域能够良好生长;嗜酸热原体在pH 0.5的环境下,极端嗜盐菌在浓度达12% ~30%的NaCl溶液中均能正常生长。对“易变异”特点进行解释时可举个生活中大家都熟知的例子,比如我们身体假如一发炎就用抗生素进行消炎治疗,久而久之用药量会越来越大,其根本原因就是体内病菌产生了耐药性,简单地说就是原来引起炎症的病菌在体内发生了变异,其变异速度比高等动植物快了数万倍。这样用数字和例子一充实,比生硬地记忆“适应强,易变异”6个字效果好多了。

在讲授“分布广,种类多”的特点时,可以延续前面的“数字”讲授法。在讲微生物“分布广”的特点时,需要突出其“无孔不入”的特点,除了火山中心区域外,上至几千米的高空,下至几百米的土层和大海,温度高达沸点或低至冰点以下,到处都能发现微生物的踪迹。讲“种类多”时,则可以在物种多样、代谢多样、产物多样、遗传多样和生态类型多样上选取2~3个方面进行介绍,增加学生的印象。比如,全世界微生物物种数量可达20多万种,代谢类型不仅有异养类型,也有自养类型,代谢产物达到3万多种。

通过“数字式”教学,一方面可以让学生对微生物有一个量的概念和把握,促进其理解,另一方面又有利于学生通过数字对微生物特点进行联想,从而使这几个本身比较“杂、散”的特点便于记忆,最终使教学成效大大提高。

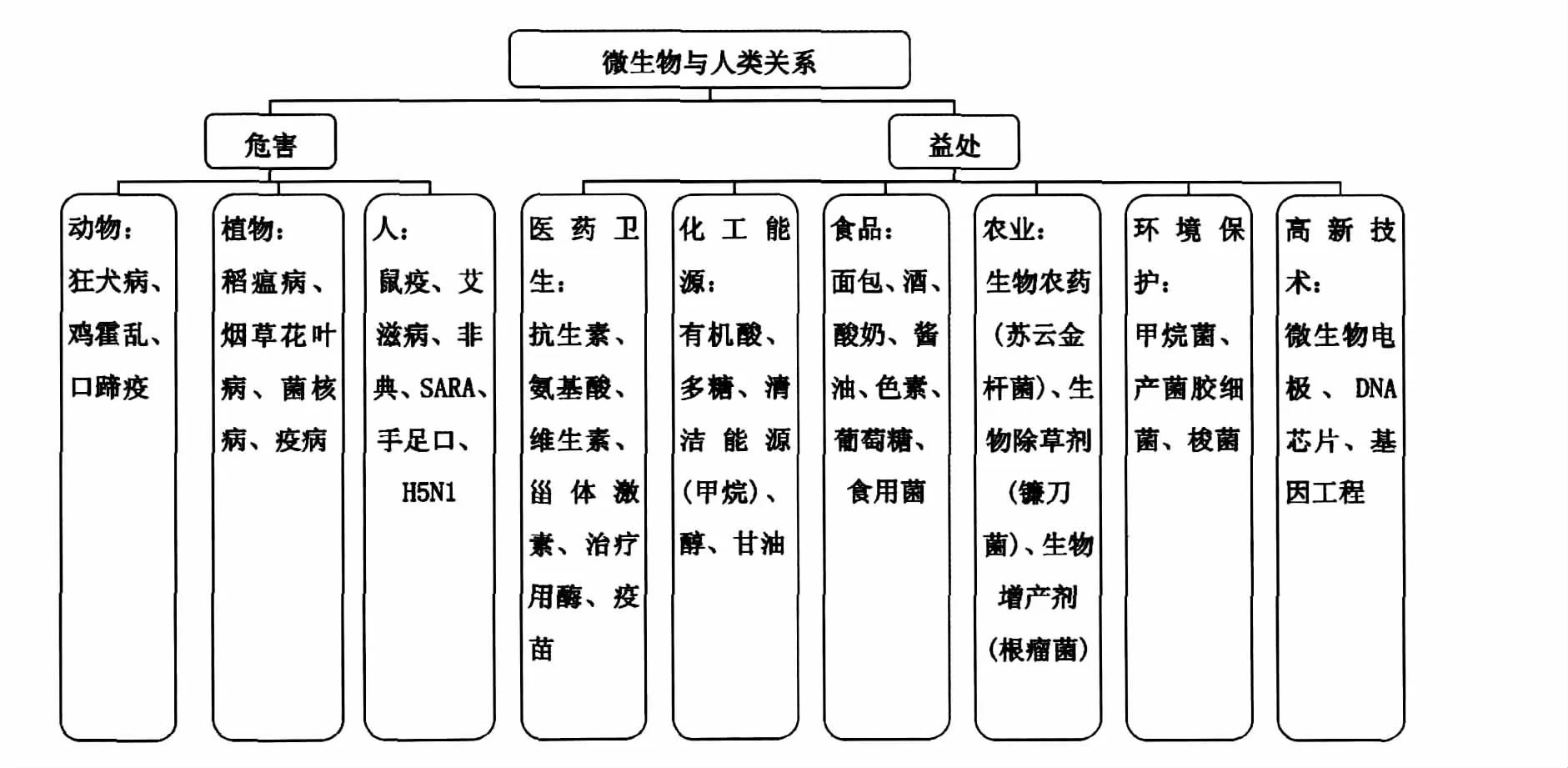

2.5 通过“图解”式教学,阐释微生物在生态环境中的重要作用及其与人类关系,增强学生的感性认识

通过图片讲解(图1)的方式向学生解析微生物在生态系统中的重要角色,特别是在充当分解者,促进环境中物质与能量按一定顺序流动方面不可替代的作用,学生通过图示一目了然地对微生物在生态环境及其物质能量循环中的作用、地位有清晰的认识。在此基础上,对微生物生态学的概念作一总结,即研究微生物与周围生物和非生物环境之间相关性的科学,并对微生物生态学的研究内容、研究方法、涉及的学科领域等再作简单介绍。

图1 微生物在生态循环中作用的模式图Fig.1 The pattern diagram about microbial effects in ecological cycle

图2 微生物与人类关系的树状图Fig.2 The tree view of relationship between human and microbes

在讲述微生物与人类关系时,采用“树状图”(图2)的方式介绍微生物在人类生产生活中的重要作用,分别从医药卫生、化工能源、食品等方面简要介绍微生物给人类带来的好处与便利。在医药卫生方面着重介绍青霉菌在青霉素的生产及对人类疾病治疗方面的作用;在能源方面着重介绍产甲烷菌在沼气等清洁能源生产方面的重要贡献;在食品开发方面着重介绍酵母菌、乳酸菌等在保健食品和功能性食品生产中的重要作用;在农业方面着重介绍苏云金杆菌在农业病虫害防治上的优势和前景;在环境保护方面着重介绍发酵细菌、氢细菌、乙酸菌等在处理污水方面的突出优点;在现代基因工程技术方面着重介绍微生物(包括质粒等)在推动现代生物技术发展方面的重要意义。另外,为了引导学生辩证地看问题,可以霉菌引起“稻瘟病”造成水稻大幅度减产,“口蹄疫”病毒造成的牲畜大量死亡,“非典”病毒给人类健康带来巨大危害等为例,阐释有害微生物给人类带来的不利影响。

2.6 现存问题分析,展示微生物学的应用与发展前景,激发学生学习的动力

这部分内容可以在承接前述内容,充分肯定微生物学在对人类文明作出巨大历史功绩的的前提下,紧扣当前的科学前沿,进一步阐释微生物学在解决人类五大危机方面的潜在可能和重大作用。

首先简要讲述当前公认的世界面临的五大危机,即粮食、能源、资源、生态和人口危机,让学生对当前世界五大难题有一个总体把握,然后将微生物学在解决这些问题上的潜在作用或可能用具体的事例一一进行解释。比如,微生物在提高土壤肥力、防治粮食病虫害等方面可促进粮食的增产,极大地缓解粮食危机;细菌发酵生产燃料乙醇的应用使微生物在解决世界能源危机方面露出锋芒;另外由于微生物在乙酸、甘油、甲乙酮、柠檬酸、水杨酸、乌头酸等代谢产物生产上的独特优势使得通过微生物来解决世界资源危机出现了希望的曙光。在生态危机解决上,可以列举微生物在污染物脱臭、煤炭脱硫、重金属污染治理等方面的突出作用。在人口危机上,则可通过微生物在新型药物、疫苗生产上的作用进行解析。

通过这样的介绍,学生头脑里条理十分清晰,一个问题一种对应的微生物解决办法,使微生物的巨大应用前景在学生心里扎上根,形成牢固的记忆。

3 教学反思

专业基础课的理论课讲授是比较枯燥的,特别是绪论课的讲授,因为绪论课讲授时学生接触的是一门全新的学科,头脑一片茫然,学习起来常常会手足无措。此时,如果教师的教学设计不佳,引导不好,学生必然就会产生厌学情绪,整堂课乃至整门课的教学效果可想而知;相反,如果教师将其教学设计进行不断优化和改进,贴近学生熟悉的知识范畴,贴近其思考、行为方式,必然极大地提高其学习热情,使其树立学好这门课程的信心和勇气,从而提高这门课程的教学质量。

笔者在对《微生物学教程》(第2版)绪论进行教学设计时,根据多年的教学实践,对绪论的设计进行不断改进,从吸引学生的注意力,激发其学习兴趣这一根本点出发,运用图解式形象化教学,问答式互动教学,数字式、对比式教学等多种手段进行综合讲解,使绪论内容主次分明、条理清楚、重点突出、记忆方便,产生了良好的教学效果,可以在微生物学绪论教学实践中推广并进一步完善。

[1] 周德庆.微生物学教程(第2版)[M].北京:高等教育出版社,2002:5.

[2] 林稚兰.微生物学绪论教学商榷[J].微生物学通报,1990,(4):249-251.