非甾体类药物导致相关性溃疡的内镜特点探析

黄晓春

非甾体抗炎药是指不包括皮质激素在内的一大类具有抗炎、解热、镇痛作用的药物,如老药中的阿司匹林、保泰松、扑热息痛、消炎痛,其次有双氯灭痛、氯灭酸、安乃近、氨基比弗等[1],新近相继推出有萘普生、布洛芬、吡罗昔康、塞米昔布等等数十个药物应用于临床。这类药物虽有抗炎、解毒、镇痛方面有明显不同,如阿司匹林解热镇痛作用较强,保泰松有抗炎解热作用,仅有微弱镇痛作用,扑热息痛只有解热作用,而无抗炎作用。但非甾体类药物也有其副作用,比如本文研究的非甾体类药物导致相关性溃疡,如消化道溃疡的情况时有发生,相关性溃疡是消化道很常见的疾病,一直以来,大家的普遍观点是胃酸过多导致的相关性溃疡疾病,但是经过长期研究发现,非甾体类药物也是导致相关性溃疡的一个重要因素,由于非甾体类药物会导致相关性溃疡的发生,这样以来,会给患者带来极大的危害和隐患,如何减少非甾体药物导致相关性溃疡的情况,成为了消化内科重点研究的课题之一,这也是非甾体类药物的重要缺陷之一。本文通过探讨非甾体类药物导致相关性溃疡的内镜特点,为如何减少非甾体类药物导致相关性溃疡提供资料,为临床工作提供数据支持和医疗依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本文选取我院2008~2010年因服用非甾体药物而导致相关性溃疡的患者78例,其中男41例,女37例。年龄18~76岁,平均(51.3±6.9)岁。非甾体类药物种类构成比详见表1。既往有类风湿性关节炎和风湿性关节炎病史者16例,有胃十二指肠溃疡病史13例,伴有心脑血管疾病者4例,恶性肿瘤2例。

表1 非甾体类药物种类构成比(例,%)

1.2 临床表现 多数临床症状不明显,特别是老年患者更缺乏明显的临床表现。常见临床症状为消化不良表现,上腹的胞胀、反酸、暖气、恶心、呕吐等。部分首发症状为黑便、呕血。大便隐血试验(+)~(+++)[2]。本组中黑便19例、呕血7例。

1.3 内镜表现 患者在非甾体类抗炎药使用后几小时或几天内就可出现胃黏膜损伤表现,胃黏膜形成淤点、糜烂,用药1周或更长时间即可导致急性溃疡。溃疡常见病变部位为胃窦部及十二指肠球部,其次为胃体与胃窦同时受累,最少位于胃底部,且主要为多发性病灶。本组78例患者予以胃镜检查,均有不同程度的胃或肠黏膜的溃疡或糜烂出现,均非其他因素而致。胃肠黏膜表现为弥漫性水肿、充血及多发性黏膜的出血、糜烂或溃疡形成,糜烂可呈弥散斑点状、点片状或条状,溃疡形态表现多样且为多发性,溃疡直径为0.2~2.0 cm。溃疡特点较为表浅,表面有黏液或血痂附着,愈合后无瘢痕遗留。

1.4 HP检验 幽门螺杆菌采用14C-尿素呼气试验进行检验,本组中HP阴性者59例,HP阳性者19例。

1.5 治疗方法 所有患者经确诊后,立即停用非甾体类药物,若病灶出血严重者采用去甲肾上腺素或凝血酶进行注射或喷洒。对HP阳性者予以克拉霉素缓释片,500 mg/次,2次/d,口服1周;泮托拉唑,20 mg/次,2 次/d,口服4 周;阿莫西林胶囊,1000 mg/次,2次/d,口服1周。对青霉素过敏者,可将阿莫西林胶囊换成甲硝唑片。对HP阴性者泮托拉唑,40 mg/次,1 次/d,口服4 周。

2 结果

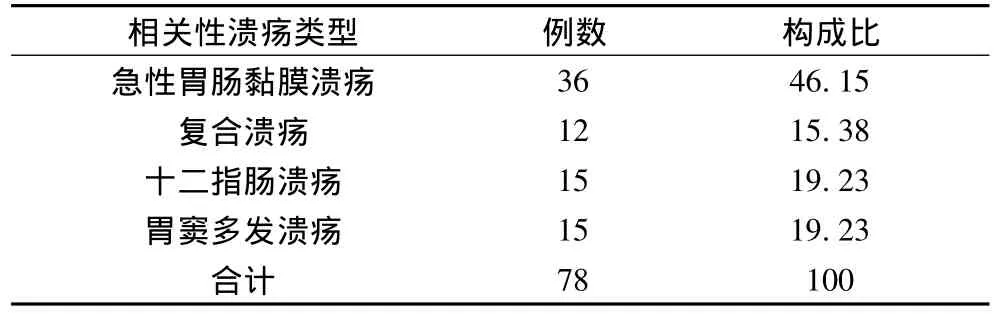

本组78例患者经治疗后,治愈75例,3例需继续治疗。治疗后临床症状均消失,大便潜血为阴性。通过对非甾体类药物导致患者相关性溃疡的内镜特点进行分析,统计溃疡类型和发生的例数,详见表2。

表2 相关性溃疡类型例数的构成比(例,%)

3 讨论

非甾体药物导致相关性溃疡的症状已经由临床所证明,非甾体药物的种类大致有阿司匹林类药物、吡唑酮类、萘普生类、氯芬那酸类和美洛昔康等药物[3]。随着年龄的增加,对于胃黏膜上皮来说,其保护和防御功能均有不同程度的下降及减弱状态发生,与此同时,相关性溃疡发生的可能性也在不断增加,在临床的研究中,中老年人服用非甾体类药物导致相关性溃疡的可能性均比青年人的可能性要高。此外,如以前患有消化类疾病的患者,其产生溃疡的几率会大大增加,并且,很多患者还伴有消化道出血,严重影响患者的身体健康,身体免疫力也随之大大降低。在这种情况下,极有可能促进胃黏膜糜烂、溃疡的发生。另一方面,如服用阿司匹林的患者,在极短的时间内,或多或少都有胃黏膜损坏的情况发生,但是随着时间的不断增加,大部分患者的症状消失,小部分患者的症状加重。但如果长时间服用阿司匹林,大部分患者均有胃黏膜损坏的情况出现[4]。随着非甾体类药物的种类、疗程不同,加之患者的个体差异,非甾体类药物引起的胃肠黏膜损害的临床表现也不完全相同。根据病程可分为急性损害和慢性损害。再次,非甾体类药物可伴有不同的不良反应[5],如恶心、呕吐、消化不良等症状的发生,大多数不良反应患者出现食欲不振等现象,严重干扰患者的正常饮食作息。对于非甾体类药物导致相关性溃疡的内镜特点进行分析,如何预防相关性溃疡的发生,还有从临床用药方面入手。单纯根除HP不能有效预防非甾体类药物相关性溃疡及并发症发生、复发,常规剂量PPI能比较有效地预防非甾体类药物相关性溃疡及并发症的复发;选择性环氧合酶-2(COX-2)抑制剂能减少非甾体类药物相关性胃肠道不良反应,但对有高危因素存在的患者,COX-2抑制剂并不能完全消除溃疡及其并发症发生的危险,与PPl联合应用是预防非甾体类药物相关性溃疡发生的最安全措施。

综上所述,非甾体类药物导致相关性溃疡的后果是相当严重的,并且临床上预防相关性溃疡的发生也是不完善的,所以值得临床进一步推广和研究。

[1] 王艳,易翠荣,艾叶,等.非甾体类抗炎药相关性溃疡并出血43例内镜特征及临床分析.解放军药学学报,2006,22(2):160,封3.

[2] 毛苇,文卓夫.非甾体类药物所致的上消化道溃疡的预防-Meta分析.循证医学,2004,4(4):220-223.

[3] 董国芳,陈梅梅,胡颖,等.药物性上消化道出血的致病药物及内镜表现.中国内镜杂志,2007,13(1):13-15.

[4] 江一鸣,黄开红,李楚强,等.上消化道出血与非甾体类抗炎药物的关系.岭南急诊医学杂志,2007,12(1):15-17.

[5] 管秀静,卢颖,岳鹏飞,等.非甾体消炎药致上消化道出血56例临床特点及内镜分析.内蒙古医学杂志,2010,42(9):1113-1114.