我国工业化住宅发展的社会学思考

■ 颜宏亮 Yan Hongliang 苏岩芃 Su Yanpeng

0 引言

当前结合国家推动住宅产业化发展的相关政策措施,各地进行了多样化的工业化住宅体系和建造技术探索,如钢结构和轻钢结构住宅体系、预制装配式和装配整体式钢筋混凝土住宅体系等。与传统的粗放型建造模式相比,因地制宜地开展装配整体式住宅等新型工业化住宅的建设,不仅可以缩短建房周期,提高住宅的科技含量和建造质量,降低能耗和减少环境污染,保证住房的居住品质,而且对提升我国住宅产业化水平也将起到积极的作用。但是同我国每年巨大的建设量相比,国内推出的新型工业化住宅体系目前尚处于起步和试点阶段。对比国外工业化住宅的发展历程,可以发现在工业化住宅发展过程当中除了住宅技术体系的研究之外,社会学等多学科在住宅领域的交叉渗透起到了重要的推动作用。正所谓“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,这就启示我们除了系统的研究工业化住宅的有关建造技术问题外,更需要从社会发展与技术进步的视角全面的审视工业化住宅的发展历程,才能更好地推动工业化住宅的可持续发展。

社会学是从变动着的社会系统的整体出发,通过人们的社会关系和社会行为来研究社会的结构、功能、发生、发展规律的一门综合性社会科学[1]。住宅社会学则可以看作运用社会学的原理与方法于住宅研究而产生的交叉学科。概括地说,其研究对象可以归纳为人、住宅与社会三者之间相互的关系[2]。同一般的住宅相比,工业化住宅更广泛的同社会化生产相结合,密切地同社会、经济、技术的进步相联系。然而工业化住宅又不同于一般的商品,它承载着家庭生活和居住行为,并反映当时人们的社会关系、经济状况。

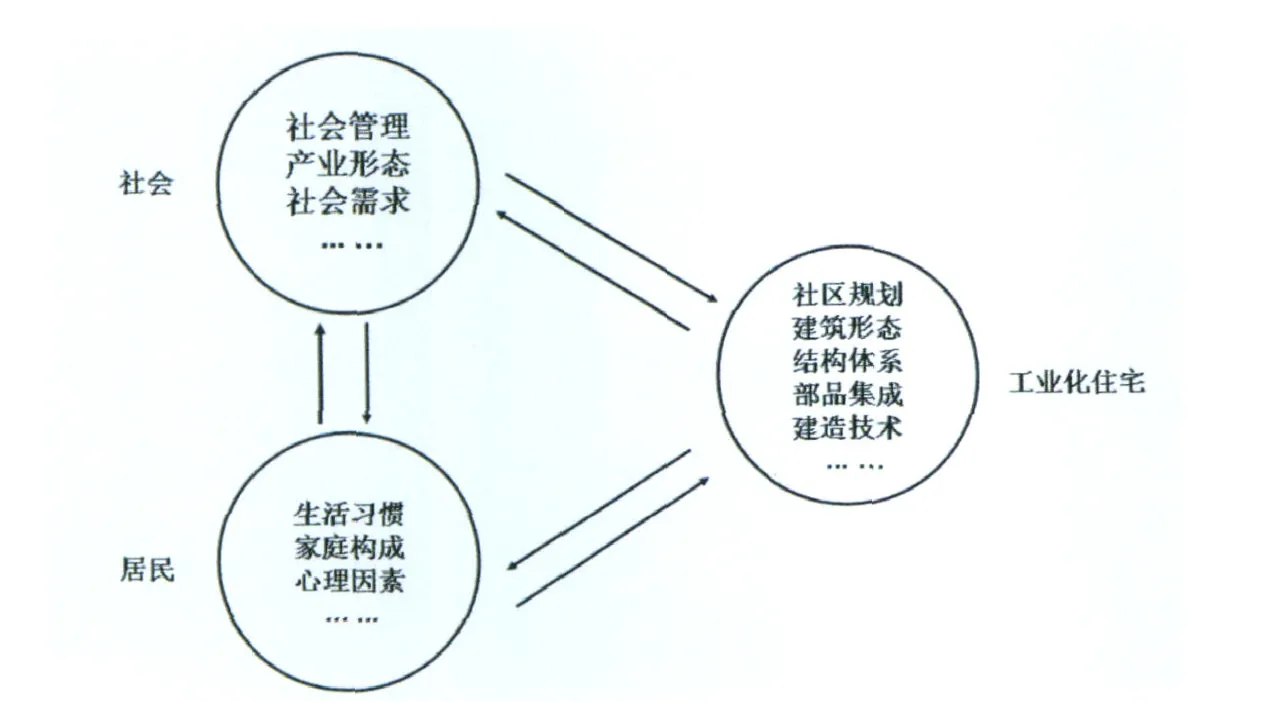

本文首先从住宅与社会相互关系出发,结合当前我国的社会住房需求、产业结构调整与环境需求等新特点,分析工业化住宅的发展机遇和挑战。其次,对住宅与居民生活之间的相互关系进行探讨,从住宅规划、建筑形式等角度分析,为我国工业化住宅进一步优化发展提供一些参考(图1)。

1 工业化住宅与社会发展

1.1 工业化住宅发展与社会住房需求

过去很长一段时间我国一直处于住宅数量严重短缺的状态。随着20世纪90年代后期开始的城镇住房商品化改革,住宅建设由国家和单位统包、统建的模式向市场经济模式转变,房地产业开始以前所未有的速度迅速发展。这一根本性的转变,使得普通居民对于住宅区位、环境、形式、面积、户型等等的个性化需求得到了充分表达。目前,我国由单纯注重住宅数量增长,开始转向质、量并重阶段。住宅的面积、建设标准、设备设施及住区环境等发生了巨大的变化,人们越来越重视住宅的居住品质和使用性能。

随着近年来国内房价的高企,居民自有住宅越来越作为一种保值增值的资产。由国家和地方政府进行投资的保障性住房,其建设标准也远非过去可比。同时,随着我国老龄化时代的到来使养老地产成为房地产市场酝酿的新热点。此外,面对城镇中大量既有住宅因设施老化或不节能而需要更新改造,如何在改造过程中,引入适宜的工业化、产业化技术,这也是我们需要思考的问题。由此可见,我国当前的工业化住宅发展,可以说重点不仅局限于建造速度快,缩短建房周期层面,而应该在尊重个性化需求的基础上,凸出工业化住宅长寿命、高质量、便于改造更新的技术优势。

图1 社会学视角与工业化住宅

1.2 工业化住宅发展与产业升级转型

国家“十二五”规划明确提出,调整经济结构、加快转变经济发展方式。推动工业化住宅的建设对于房地产业由粗放型发展模式向现代住宅产业转型有着重要意义。从劳动力因素来看,20世纪80年代初,为了缓解当时城市居民住宅的有无问题,我国在北京、上海等城市一度也实行了工业化住宅的建造模式,如大板、一模三板(内浇外挂)、内浇外砌、框架轻板住宅等。与此同时,随着国家逐步放宽农民工进城务工的限制,大量的农民工为住宅建设提供了充足、廉价的劳动力,使现浇混凝土,现场砌筑等大量性的现场劳动成为可能,推动了我国住宅建设快速发展。相比之下,由于当时推行的工业化住宅建设标准较低,建筑设计的灵活性较差,许多相关配套材料、技术也没有及时跟上,建造迅速趋于衰落。近年来,我国东部沿海地区开始出现建筑业用工紧缺的局面。据调查,上海建筑工地上一名技术较好的木工日工资已达到300~400元,一名有经验的钢筋工的日薪酬也达到200元左右[3],已经接近、甚至超过普通“白领”的工资。房地产业以大量农民工低工资、高强度、低保障的代价换取“人口红利”的时代正在逐渐远去,住宅产业升级将势在必行,这也为新型工业化住宅的推广提供了重要的契机。

同时也应当看到我国住宅产业的转型、升级是一个长期过程。国家统计局网站公布的《2011年我国农民工调查监测报告》表明,2011年全国农民工总量达到25 278万人,在农民工中,其次是建筑业占17.7%[4]。随着住宅产业化发展带来的劳动生产率的提高,大量的农民工势必要转移到制造业、服务业等其它行业之中。为了更好地推动我国工业化住宅的发展,希望政府有关部门除了制定具体的激励政策、措施外,还应进一步做好“顶层设计”,尽快制定相关的产业规划。

此外,工业化住宅的发展离不开建筑部品、预制构件社会化、网络化的流通体系以及相关保障体系包括产品质量认证体系、售后服务体系、保险体系等,这些在住宅产业升级转型的过程中都需要逐步加以构建和完善。

1.3 工业化住宅发展与环境需求

当前我国在经济社会快速发展进程中,面临的资源与环境压力日益显现。我国住宅建设如果延续传统的建筑模式,在建造过程中会产生大量的建筑垃圾、噪声、粉尘、污水等环境污染和材料浪费。有的住宅建成后由于建造质量的问题以及保温隔热措施不到位等原因,日常使用过程中能耗较大。另外,传统的内部装修方式需要大量的湿作业,管线、设备技术集成度很低,在住宅装修和改造过程中“砸、拆、钻、凿”等反复折腾的现象比比皆是,这些都造成了很大的污染和浪费。推动工业化住宅的建设既有利于上述问题的解决,也有利于住宅建设与环境的可持续协调发展。

2 工业化住宅与居民的生活

2.1 规划与社区营造

对于住区规划与社区营造这一层面的内容似乎与具体的工业化住宅体系与建造技术并不直接相关,但回顾国外工业化住宅发展历程,第二次世界大战结束之后,一些工业发达国家进行了大规模的工业化住宅建设,在城市郊区和新城集中建设了许多由多层、高层工业化住宅组成的大型居住社区(图2)。由于区位不合理、忽视历史文脉、住区面貌单调、功能单一等原因,到20世纪70年代许多大规模居住区逐渐丧失了活力,甚至引发了严重的社会问题,有的只能炸掉或推倒重建。

图2 20世纪60~70年代柏林市郊建造的大型居住区[5]

我国当前正处于城市化快速发展的时期,由于城市规模的快速扩张,一些住宅区迅速出现城市的郊区甚至是远郊,这与发达国家当年面临的问题有一定的相似。合理地进行区位选择,完善周围公共交通体系、医疗、教育与就业配套设施,通过内部的环境设计等激发社区的活力,形成良好的居住氛围,成为工业化住宅社区规划与建设能否成功的重要因素。目前国内工程实践中已经对这一问题有所考虑,如上海浦江镇正在建设中的大型保障性住房社区,在部分住宅采用装配整体式技术体系进行工业化建造的同时,注重完善居住区配套设施,并规划了轨道交通线路站点,合理完善了社区的出行网络。瑞安集团开发的创智坊3区(图3)建筑立面大量采用了带有夹芯保温层的混凝土预制外墙板,外墙板的种类多达23种。项目规划上充分利用周围的有利区位条件,地块内结合了居住、办公与商业功能,体现了生活居住混合发展的理念[6]。

2.2 建筑形式

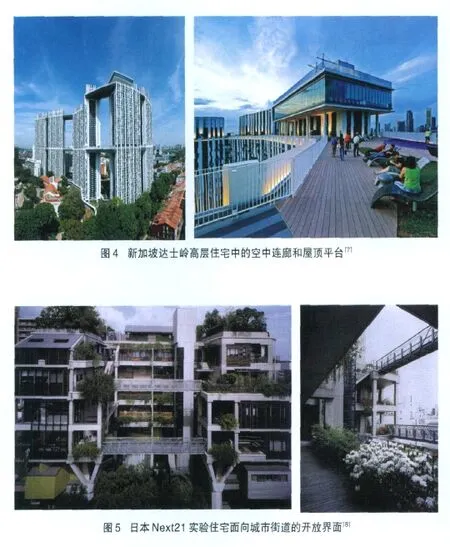

由于我国土地资源十分紧缺,在大城市中发展高层住宅成为解决居住问题的有效手段。然而高层住宅由于对工业化建造技术提出了更高要求,住宅户型和造型等受技术层面的制约;高层住宅本身也限制隔离了人与自然的接触,容易造成人际交往的淡漠。为解决这些问题,同样面临人多地少难题的新加坡、日本等国以及我国的香港地区对工业化集合住宅的设计进行了多样化的探索。在大量运用预制构件的同时,注重丰富的立面肌理和多样化的户型设计。日本支撑体与填充体相分离的SI住宅理念以及新加坡推出的“白色组屋”等在室内空间的分隔与利用上为用户提供了很大的自由度。一些住宅还通过底部1~2层架空和屋顶绿化、空中连廊等手段丰富高层住宅的界面,提供给人们多样化的交往和活动空间(图4、5)。

图3 创智坊3区外观及主入口

2.3 居民的认同

通过与周围的普通老百姓及建筑设计师的交谈,笔者发现大部分居民普遍对于工业化住宅并不熟悉。提到工业化住宅,有的只能联想到过去的预制空心楼板等,担心整体性好不好,这样造房子“结实不结实”。一些工业化住宅引进的轻质隔墙、架空地板等部品和做法,技术尚有待于进一步消化吸收,也似乎与人们对于住房的传统印象“不大一样”,觉得不习惯。因而居民买房子不愿意用自己的钱去冒险尝试“新技术”。

这就启示我们工业化住宅的研究首先应结合居民的生活习惯与居住需求,提高工业化住宅技术研发强度,完善技术体系。在此基础上加大宣传力度,通过房展会、样板间、样板工程的展示等提高居民的认同度也是工业化住宅打开局面的重要方面。

3 结论与展望

可以说工业化住宅体系的推广与应用不仅是一个技术问题,而是同国家产业政策、社会发展及老百姓的生活方式有着紧密的联系,是一个复杂的系统工程。我们应该充分抓住我国当前经济结构调整,产业转型升级,以及国家和各省市地方政府大力推进保障性住房的有利时机,把握国情特点和老百姓的居住需求,合理推动我国工业化住宅的建设,促进住宅产业与社会生活的可持续协调发展。

[1]《社会学概论》编写组编.社会学概论(试讲本)[M].天津:天津人民出版社,1984:5.

[2]于一凡. 住宅与社会学[J]. 城市规划汇刊,2003,03:30-33+95..

[3]陆文军. 建筑行业“好师傅”月薪万元也难觅[N]. 新华每日电讯,2011-02-24(006).

[4]国家统计局. 2011年我国农民工调查监测告[EB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjfx/fxbg/t20120427_402801903.htm,2012-04-27.

[5]李振宇.柏林-上海住宅建筑发展比较研究(1949-2002)[J].时代建筑,2004(3):60-67.

[6]黎不修.上海杨浦创智天地7-9地块[J].建筑技艺,2010(03):122-123.

[7]http://europaconcorsi.com/projects/150328-Pinnacle-Duxton.

[8]http://www.studiomarcopiva.com/next-21/.