拉美城市化的经验教训及其对中国新型城镇化的启发

■ 郑秉文/文

(作者系中国社会科学院拉丁美洲所党委书记兼所长)

一、拉美“过度城市化”的主要特点

在一个世纪以前,拉丁美洲和加勒比地区(以下简称“拉美”)就是城市化率最高的地区之一。在1920年,拉美地区城市化率为22%,仅次于欧美老牌资本主义国家的城市化率30%,远远高于亚洲和非洲。1920年前后,拉美个别国家城市化率甚至高于欧洲,例如,智利10万人以上城市居住的人口占全国人口的18.2%,阿根廷是27.1%,而相比之下,英国和德国当年的水平仅为10.2%和10.1%。到1950年,北美城市化率排位第一,为63.9%,大洋洲为62.0%,欧洲城市化率提高到51.3%,拉美41.4%,位居第四,依然大大高于亚洲的16.3%和非洲的14.4%,更高于世界28.8%的平均城市化率水平。

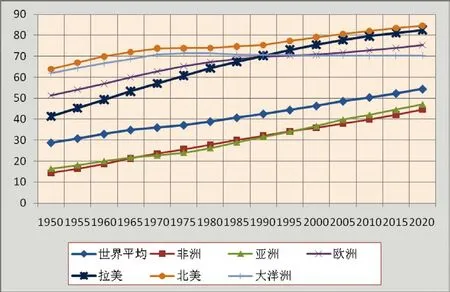

在半个世纪以前,拉美城市化进程明显开始加速,特别是20世纪60年代以来,最终于1990年以70.3%的城市化率超过了欧洲的69.8%,1991年又超过了大洋洲。到2010年,拉美已成为世界上仅次于北美的城市化率最高的地区之一:拉美为79.6%,仅次于北美的80.7%,但分别高于欧洲的72.8%、大洋洲的70.2%、亚洲的39.8%和非洲的37.9%(见图1)。

图1:1950-2020年世界各地区城市化率变化比较(%)

从城市化增长率来看,半个世纪以来,拉美实现了仅次于非洲、但高于世界任何地区和世界城市化率平均增长率的迅速发展:1950—1965年年均高于4%,1965—1985年高于3%,1985—2000年高于2%,2000—2010年高于1.6%。到1975年,拉美城市化增长率让位于亚洲,排名处于第三位;到1998年又低于世界平均水平,但至今仍高于欧洲和北美。

从人口增长率来看,在过去一个世纪里,拉美地区人口发展呈“爆炸状态”:1964年之前,拉美地区人口增长率一直在2.7%以上,是世界各地区人口增长率最高的地区;1964年之后,非洲开始领先,拉美地区退居第二位,人口增长率逐渐放缓并呈下降趋势,但在世界各地区中仍保持在第二位。

从城市人口的高度集中程度来看,拉美地区一半以上的人口居住在城市化率高于欧洲和美国的国家,个别国家城市化水平在世界名列前茅。例如,截至2010年,拉美已有五个国家超过美国城市化(82.3%)水平,十个国家超过欧洲城市化水平(72.8%);其中,城市化率超过90%的有三个国家,即委内瑞拉93.4%,乌拉圭92.5%,阿根廷92.4%;城市化率为80—90%的国家有两个,即智利89.0%和巴西86.5%;此外,70—80%的有五个,即墨西哥77.8%,秘鲁76.9%,古巴75.2%,哥伦比亚75.1%,巴拿马74.8%;上述十个国家的人口已超过拉美总人口的50%以上,拉美城市化率介于60—70%的国家有七个,即苏里南69.4%,多米尼加共和国69.2%,多米尼克67.2%,厄瓜多尔66.9%,玻利维亚66.6%,哥斯达黎加64.4%,萨尔瓦多64.3%;介于50—60%的国家有五个,即尼加拉瓜57.3%,伯利兹52.3%,海地52.1%,牙买加52.0%,洪都拉斯51.6%。

从城市化进程的引擎国家分布来看,委内瑞拉、乌拉圭、阿根廷、智利和巴西等国始终是拉美地区城市化进程的火车头,他们的城市化水平始终处于较高水平。1950年拉美地区城市化平均水平为41.4%,其中,乌拉圭高达77.9%,阿根廷65.3%,智利58.4%,委内瑞拉47.3%,墨西哥42.6%。虽然巴西低于平均水平,仅为36.2%,但巴西后来居上,发展较快,于1975年超过了拉美城市化的平均水平,1985年超过了墨西哥,到2010年,已从1950年第十位跃居第五位。

从城市化率与工业化率的比值来看,在过去的一个世纪里,拉美地区城市化进程呈现出一种超前的、过度的特征,属于典型的“过度城市化”,其重要特征之一是农村人口向城市大规模迁移的趋势始终保持较强势头,在1950—1990年的40年间,农村移民对城市人口增长的贡献率始终保持在40%以上。在世界范围内的城市化进程中,2009年是一个重要转折:这一年,全球城市化率首次超过50%(为50.1%),即在世界68.29亿人中,居住城市的人口是34.2亿,首次超过居住农村人口34.1亿人的数量。但是,早在半个世纪以前的1961年,拉美城市居住人口就超过了农村人口,即拉美地区城市化率就已超过50%,那时,非洲和亚洲的城市化仅为20%左右。

综上,战后以来的半个多世纪里,是拉美“过度城市化”的形成和发展的重要时期,其中,“城市首位度”(urban primacy ratio)是一个重要标志:在世界30个最大城市排名中(见表1),1950年拉美地区有四个城市,他们分别是排位第四名的布宜诺斯艾利斯510万人,第14位里约热内卢295万人,第16位墨西哥城288万人,第23位圣保罗233万人。到2010年,虽然在世界30个最大城市排名中拉美地区依然还是这四个城市,但排名位次提前了:第2位的圣保罗是2026万人,第5位的墨西哥城1946万人,第11位布宜诺斯艾利斯1307万人,第14位里约热内卢1195万人。

大都市的出现和过度的城市化对拉美地区的经济社会产生了深远的影响。据统计,大都市的经济总量比重上有着极其重要的意义;目前,拉美地区的经济增长中,城市的贡献率大约是50%,但据有关部门预测,未来对经济增长贡献率将达80%以上。

二、中国“浅度城镇化”的本质特征

在国际学术界,拉美被公认为是“过度城市化”的典型。那么,如何未雨绸缪,以拉美为参照,不断校正和调整中国新型城镇化进程的前进方向?毫无疑问,从城市基础设施和楼房建设来看,即从“楼房化”和“水泥化”的角度看,中国的城镇化建设取得了突飞猛进的伟大成就。但是,如果从“人口的城市化”来看,中国城镇化的明显特征是“浅度城市化”,与拉美的“过度城市化”特征恰恰相反。

在以往35年城镇化进程中,中国独特的户籍制度带来了一个独特的城市化痼疾,就是虽然较好地解决了城镇化进程中的楼房化问题,但却严重忽视了城镇化进程中的农民工市民化问题。在计算城市化率时,没有城市户籍且居住半年以上的流动人口作为暂住人口被计入进去,再加上城市户籍人口,他们共同作为分子除以总人口。换言之,在计算城镇化率的时候,进城打工的农民工“被城市化”了,例如,2011年进行的第六次人口普查公告显示,中国城市化率高达49.6%。但事实上,由于没有城市户口,在城镇打工的农民工及其子女并没有享受到与户籍人口相同的“市民待遇”,例如,在中小学教育、医疗待遇、养老补贴、社会保障,甚至老年人公共交通等很多公共服务中,这个群体被排除在外;他们没有固定住所,长期居住在城乡结合部的农民出租房,在城市还不是真正的市民,只是临时的客人;他们亦城亦乡,是候鸟和“两栖人”。

表1:1950和2010年全世界最大30个城市排名中拉美4个城市位次变化

2012年8月14日,中国社会科学院在北京发布《城市蓝皮书:中国城市发展报告NO. 5》。蓝皮书表示,中国城镇化率首次突破50%关口,城镇常住人口超过了农村常住人口。图为重庆市渝中半岛夜色。

多年来,春节后出现的持续一两个月的“用工荒”是对这个虚高的城市化率统计的一个典型诠释:此时的城市化率是真实的,是“浅度城市化”的最好证明。要想把“浅度城市化”变成“同步城市化”,把“虚高”的城市化“做实”,就必须要重新理解城市化的真正内涵,把民工变成市民,让“候鸟”般的农民工群体在城市“安家筑巢”。这就需要扩大社会保障的覆盖面,扩大公共服务受益人口的范围,给他们以“市民待遇”,为他们提供平等、均一的公共服务,让他们真正成为市民。

换言之,虽然“名义上”中国城市化率已逼近50%,但“真实的”城市化率只有33%,因为只有这33%城市户籍人口才是“事实上”享有各种城市公共服务权利的真正市民,而17%没有城镇户籍即2.33亿流动人口只在“统计”时被城市化了,或在人口“普查”时“充当”一个分子而已。

其实,即使将这2.33亿流动人口也计算到城市化率之中,目前的城市化水平也落后于真实的经济发展水平。比如,2008年中国城市化率与工业化率的比值仅为1.01(46.59%城市化率/46.3%工业化率),远远低于1.48的世界平均数,更低于“过度城市化”的拉美的2.60。1.01这个比值大约仅相当于20世纪30—40年代的英国和法国的比值。如果把这2.33亿人剔除,仅以能够享受城镇公共服务和社会保障等公共产品的城镇户籍人口作为分子的话,这个比值就更低了,大约仅为0.72(33%/46.3%),与目前的经济发展水平更不匹配。

在过去35年的中国式“浅度城市化”进程中,由于始终没有解决好“统计上”的城市化率与“真实的”城市化率二者之间的问题,所以,中国的城市化率这个术语或数值只有“统计意义”,而没有真正实现与其相匹配的“人文意义”,也没有达到与其相适应的“经济意义”;换言之,在2.33亿人没有真正市民化的情况下,中国的城市化率是虚高的,是名义上的,在未来新型城镇化进程中应该还给这2.33亿人以名副其实的市民待遇,将中国的城市化率“做实”。从这个角度看,中国的城市化不是过度的,而是浅度的,还没完全到位,新型城市化进程应该提速,应该将农民工的市民化问题作为推进城镇化进程的一个实实在在的抓手。

三、中国新型城镇化进程中应吸取拉美城市化的教训

既然拉美式的“过度城市化”与中国的“浅度城市化”均不可取,唯有“同步城市化”才是正确的城市化发展方向,那么,在新型城镇化进程中,中国如何吸取拉美城镇化的经验教训?简单讲,拉美的过度城市化和中国出现的“浅度城镇化”所导致的很多社会问题在本质上是一致的。

概括起来,“过度城市化”和“浅度城镇化”导致出现社会问题是类似的和趋同的,他们既不利于经济增长,也有害于社会发展。

第一,内需难以启动,不利于经济转型,不利于跨越中等收入陷阱。“浅度城镇化”导致的问题是几亿农民工虽然长期在城镇打工,但却不能享受同等的城镇公共服务,他们的工资水平也大大低于同等条件的城镇户籍的市民,他们没有真正融入到城镇之中,其消费能力、消费观点、消费行为等都处于“二等公民”地位,根本谈不上什么消费信心,他们必须支付价格高于城镇户籍居民的子女的幼儿教育和小学、中学教育等费用,必须要为未来养老、医疗等进行预防性储蓄。这就显然不利于启动内需和转变增长方式,不利于增强经济增长的后劲和可持续性。改革开放以来,中国经济高速增长,于2001年实现了第一次飞跃,走出了人均GDP1000美元的“低收入”的“贫困陷阱”;2010年实现了第二次飞跃,人均GDP达4283美元,成功进入“上中等收入”国家行列。未来十年是中国跨越中等收入陷阱的关键十年,大约在“十四五”期间将实现第三次飞跃,那时,中国将走出中等收入阶段和进入“高收入”国家行列。换言之,未来十年里如果不能保持适度的增长速度,就不能兑现到2020年收入倍增的目标,进而就不能实现第三次飞跃。拉美国家在过去的半个世纪时间里处于中等收入阶段,被很多国际机构和学者视为掉进中等收入陷阱的典型案例国家,而在战后初期,很多拉美国家的经济发展水平并不比他们的前欧洲宗主国差很多,有些国家甚至要高于他们的宗主国,但是,欧洲国家迈进了高收入行列,而拉美国家尤其是南美国家却一直在中等收入陷阱里徘徊和挣扎。2011年,在大约半个世纪之后,智利和乌拉圭终于成为南美大陆首批走出中等收入陷阱的国家。拉美这些国家之所以增长乏力和长期徘徊,其中一个重要原因就是战后以来没有抓住历史机遇,没有成功地实现经济转型,进而导致增长引擎缺位。

第二,各种社会问题将难以克服,非正规住宅将会蔓延,不利于构建和谐社会。中国的“浅度城市化”加上楼房化和水泥化,其结果有可能比拉美更为复杂和更为严重。在很多一、二线城市,一边是远比拉美国家甚至比欧美发达国家还要摩登和豪华的现代化市区,一边是打工者外来务工人员的“蜗居区”,形成反差十分鲜明的“城市亚二元结构”,甚至无论在拉美,还是欧美,这个“城市亚二元结构”都是很少看到的。在城乡二元结构十分明显的条件下,“城市亚二元结构”将不可避免地导致出现一个“三元结构”,即由于住房等社会政策存在问题,很多大城市已普遍出现“城中村”。中国城镇化进程中出现的“城市亚二元结构”已经引起中央政府的高度重视,保障房建设正在加速。但是,中国“城市亚二元结构”的苗头与拉美闻名于世的贫民窟虽然一个是来自“浅度城镇化”,一个是源自“过度城市化”,但是,他们的源头都是城镇化政策失当导致的必然结果。拉美式“过度城市化”的教训昭示,在中国城市化进程中,如果城镇住房政策出现偏差,城镇公共服务和社会保障制度供给严重滞后于城镇人口爆炸的速度,拉美式的各种“城市病”就会踏至纷来,这里说的贫民窟只是其中一个,此外,其他“城市化陷阱”还会表现为收入分配两极分化,城市人口爆炸,城市发展畸形导致贫困化,社会保障制度供给的严重不足,城市社会治安急剧恶化,甚至社会动荡不安等等。

综上所述,在新型城镇化进程中,率先解决中国的“浅度城市化”问题,把人的城镇化问题放在首位,始终保持与工业化水平和经济发展水平同步发展,把中国城镇化进程中关于人的城镇化问题加速“做实”,以适应经济增长方式转变的需要,这便是吸取拉美过度城市化的经验教训的重要体现。