文化价值观与美国阿巴拉契亚地区的贫困

黄贤全

(西南大学历史文化学院,重庆 400715)

阿巴拉契亚①1965年《阿巴拉契亚地区开发法》将阿巴拉契亚地区的范围划定为从宾夕法尼亚州至亚拉巴马州的11州360个县。到2008年扩大为13州420个县,面积53万平方公里,人口2360万。是美国开发最早的地区之一。18世纪初,以苏格兰—爱尔兰人和德国人为主体的首批移民进入阿巴拉契亚东北部的萨斯奎汉纳河谷 (Susquehanna River Valleys),开始拓荒垦殖。在19世纪修筑运河和铁路时代,受山区地形制约,交通干线绕道而行,阿巴拉契亚地区沦为闭塞的生存农业区,逐渐形成独特的地方文化。尽管从19世纪后期就有大量东部沿海和欧洲资本涌入购地掘煤,但阿巴拉契亚地区仍未完全融入美国主流文化圈,在二战后成为美国最贫困地区之一,被肯尼迪总统和约翰逊总统选定为解决国内贫困问题的首要目标。阿巴拉契亚沦为美国贫困地区的原因错综复杂,美国学者的解释莫衷一是。②美国主要有5种观点:其一,遗传决定论。约翰·菲斯克在《老弗吉尼亚人及其邻居》一书中提出“祖先遗传论”,认为阿巴拉契亚人的祖先是白人契约奴和罪犯。其二,环境决定论。威廉·G·福斯特在《南部山区的当代古人》一书中认为,阿巴拉契亚贫困是地理环境闭塞所致。其三,人口决定论。鲁珀特·范斯、威廉·布拉德利认为阿巴拉契亚贫困的根源是人口密度过大。其四,文化决定论。杰克·E·韦勒在《昨天的居民:当代阿巴拉契亚人的生活》一书中,列举了阿巴拉契亚地区文化与美国主流文化的差异。其五,国内殖民地论。哈利·M·考迪尔在《黑暗降临坎伯兰高原》一书中认为,阿巴拉契亚的土地和工矿企业大多数被外地业主控制。本文仅从阿巴拉契亚人的文化价值观论述其贫困落后的原因。

一、阿巴拉契亚人的极端个人主义削弱其合作与竞争意识

19世纪末,人类学家和牧师深入阿巴拉契亚山区实地考察,揭示了与众不同的阿巴拉契亚人的生活方式与价值观念。③如公理会牧师约翰·C·坎贝尔 (John C.Campbell)在1896—1919年到阿巴拉契亚地区传教和考察,1921年出版了《南方高地人及其家园》,首次详细阐述了阿巴拉契亚人对宗教信仰的虔诚,生产方式的落后,文化观念的保守。二战后,阿巴拉契亚人 (尤其是阿巴拉契亚山区居民)在美国文化媒体上的公众形象,被塑造为生活懒散,服装粗制,挎着玉米威士忌酒壶和旧式来福枪,赤脚在山野乡村逗留闲逛。④Jack E.Weller,Yesterday's People:Life in Contemporary Appalachia,Lexington:University of Kentucky Press,1966,p.28.这种形象反映出阿巴拉契亚人鄙视美国中产阶级主流观念,敢于我行我素,特立独行(personal independence),任凭自由意志与情感自然展现,带有乡村浪漫主义色彩,是一种极端个人主义的表现方式;同时,与其对家庭的依赖结合在一起,强化了眷土恋家的家庭主义 (familism),即以父权制家庭结构为基础、源于血缘关系和家庭纽带的情感依附与社会经济合作。因此,阿巴拉契亚人的特立独行观念带有非理性色彩。

第一,以生存农业为基础的家庭主义,造成阿巴拉契亚人视野内卷,意识封闭,以个人和家庭为本位认识世界、判断是非善恶。阿巴拉契亚人维护家庭荣誉,尊重家长权威,留恋家庭生活,最根本的原因是他们在经济上无法独立生存,阿巴拉契亚的生存农业 (subsistence agriculture)在经济上限制了个人的独立发展。根据《阿巴拉契亚百科全书》,“生存农业指农村家庭从其耕种土地生产几乎所有的家庭生活必需品。直到1950年,阿巴拉契亚绝大多数家庭农场仍属生存农业模式”。①Rudy Abramson and Jean Haskell,eds.,Encyclopedia of Appalachia,Knoxville:The University of Tennessee Press,2006,p.433.阿巴拉契亚以山区丘陵为主,适宜经营的土地只有总面积的30%,而美国平均水平达44%。②A Reportby thePresident'sAppalachian RegionalCommission 1964, p.36, http:∥ www.arc.gov/about/ARCAppalachiaAReportbythepresidentsAppalachianRegionalCommission1964.asp.因农村人口增加和采矿占用大量土地,阿巴拉契亚农场面积持续萎缩。1942年人类学家詹姆斯·布朗 (James Brown)调查了肯塔基州克莱县比奇克里克 (Beech Creek)社区,获悉“这里的生存农业是村民的主要收入。农场规模很小,平均每个家庭农场只有10英亩庄稼地。半数农场面积少于50英亩,有1/3农场面积少于30英亩。而在80年前,这里的农场平均有60英亩庄稼地和679英亩荒地”。③Dwight B.Billings and Kathleen M.Blee,The Road to Poverty:The Making of Wealth and Hardship in Appalachia,Cambridge:Cambridge University Press,2000,p.316.尽管经历二战后农业结构调整与农场兼并,1959—1969年,阿巴拉契亚农场平均面积由105英亩扩大到132英亩 (1969年阿巴拉契亚354748个农场共有土地4700万英亩),仍不及全国农场平均面积的1/3。④Abramson and Haskell,eds.,Encyclopedia of Appalachia,pp.401 - 402.美国社会学家德怀特·B·比林斯 (Dwight B.Billings)等人把阿巴拉契亚生存农业经营方式称为家长制宗法经济 (patriarchal moral economy)。因为家庭的繁衍生息、情感归属功能与生产经营活动完全融合,经营目标仅仅满足于“养活祖孙三代”的自给自足,并不谋求以巨额财富为基础的社会地位;生产方式以家庭成员为主要劳动力,辅之以亲属临时帮助;生产的产品首先满足家庭生活需要,不是以市场销售为导向,农产品的商品化程度低,阿巴拉契亚农业现代化进程极其缓慢。这就决定了阿巴拉契亚家庭对每一个家庭成员的生存至关重要,家庭成员对家庭忠贞不渝,而且家庭身份也是个人安全的护身符。阿巴拉契亚居民的行为准则是,一旦家庭与外界发生纠纷,“无论我家正确与否,我都要与我的家庭共存亡”。⑤James K.Crissman,Death and Dying in Central Appalachia:Changing Attitudes and Practices,Urbana and Chicago:University of Illinois Press,1994,p.12.

第二,阿巴拉契亚人珍视个性自由,推崇特立独行。他们往往凭兴趣行事,我行我素,组织观念淡薄,漠视与他人的合作与竞争。因为生存农业模式养成阿巴拉契亚人不等不靠、特立独行的生存方式,这种崇尚自我、漠视合作的价值观念逐渐演变为极端个人主义:处处以自我为中心,事事以个人意志为标准,不愿服从企业组织或政府机构的规章制度与权威。阿巴拉契亚人强调个人人格至上,坚持朴素的平等观念: “阿巴拉契亚人常说,只有上帝是个人的救星,因为上帝对任何人都一视同仁。”⑥Abramson and Haskell,eds.,Encyclopedia of Appalachia,p.1357.社会学家约翰·斯蒂芬逊 (John Stephenson)调查阿巴拉契亚人离开工厂返回乡村的原因时发现,一些人是因为企业工头经常催促他干活快一些,另一些人则抱怨道:我不愿意告诉他人我在做什么,也不愿意他人要求我做什么。人类学家马里恩·皮尔索尔 (Marion Pearsall)的评价是:“阿巴拉契亚人放荡不拘、特立独行的行为观念,以及难以接受被企业老板指挥的抵触心理,可能较文化技术匮乏更加阻碍阿巴拉契亚人与外界合作,通过劳务市场就业谋求发展。”⑦Billings and Blee,The Road to Poverty,p.162.阿巴拉契亚人推崇为人低调的谦卑性格也妨碍他们展现才华。阿巴拉契亚人笃信基督教的原教旨思想,接受并践行《圣经·旧约》中赞美谦虚谨慎、警告骄傲自满的思想品德,待人好客谦卑。霍华德·多根 (Howard Dorgan)观察到:“在阿巴拉契亚教会组织中,一个人可能获得领导职位的唯一方法,是不要张扬自己拥有担任该职位的能力和品德。”①Abramson and Haskell,eds.,Encyclopedia of Appalachia,p.1357.

第三,阿巴拉契亚人信奉的极端个人主义具有保守性特征,重视身份地位的世袭性,面对资本主义市场经济带来的发展机会与社会流动性无所适从。二战后,阿巴拉契亚人仍把继承的家族土地作为维持个人地位与邻里关系的基础,这与把土地视为可经营商品的资本主义市场经济思想相抵牾。阿巴拉契亚人在农忙季节需要聘请临时工时,首先想到的是请求亲戚邻居帮工,而不是在劳动力市场上招工。社会学者的调查显示,在农忙季节,高达95%的阿巴拉契亚家庭与其亲戚间相互请求并提供帮助。②Billings and Blee,The Road to Poverty,pp.324,170.其实,阿巴拉契亚人的极端个人主义是对自身能力缺乏信心的一种曲折表现。他们对参与自由市场竞争,既无心理准备,又无一技之长,自然会产生一种恐惧心理与躲避行为。阿巴拉契亚成年人对自身能力群体性缺乏信心,并耳濡目染地传递到青少年身上。杰克·E·韦勒 (Jack E.Weller)牧师调查发现:“阿巴拉契亚少年儿童在课堂上表现为沉默寡言,胆怯害羞,学业较差。”③Weller,Yesterday's People,p.46.

二、阿巴拉契亚人的宿命论人生观抑制其进取精神

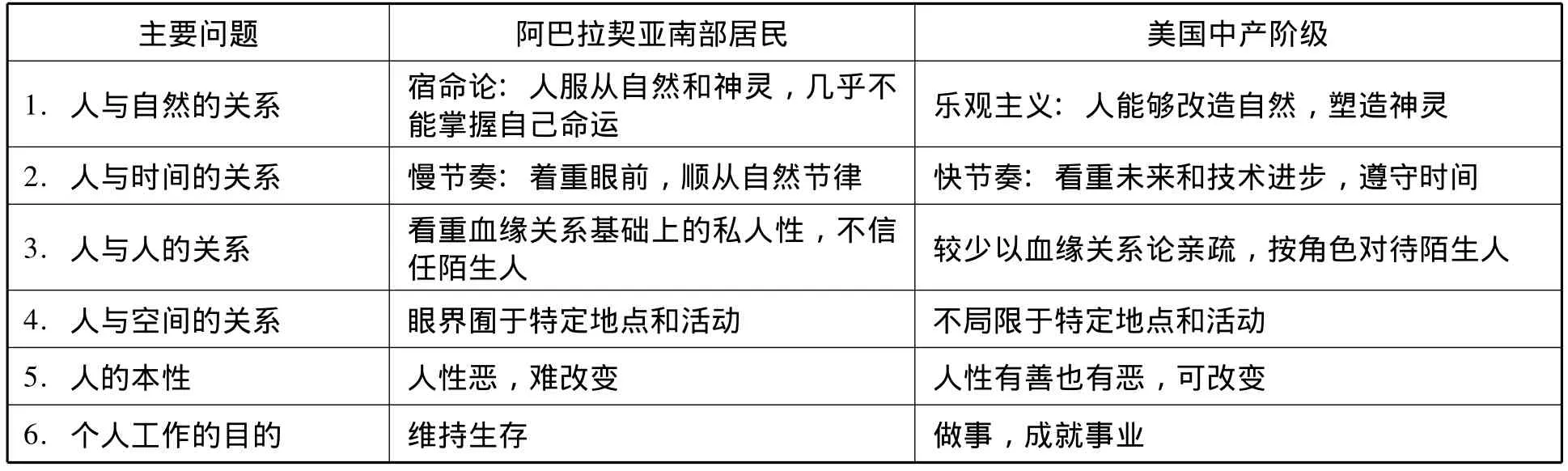

因为阿巴拉契亚地理环境闭塞与生存农业的周而复始,阿巴拉契亚人逐渐养成顺其自然、与世无争的宿命论 (fatalism)人生观,这与美国主流社会积极进取、奋发有为的昂扬精神面貌形成鲜明对比。杰克·E·韦勒牧师在阿巴拉契亚南部山区从事传教工作生活十余年后,归纳出阿巴拉契亚人的宿命论人生观与美国中产阶级主流价值观的明显差异。

阿巴拉契亚南部居民与美国中产阶级价值观对照表④ 编译自 Weller,Yesterday's People,p.6.

阿巴拉契亚人惰性无为观念的形成,经历了容忍乡村物质生活资料匮乏与精神文化活动缺失,被迫适应阿巴拉契亚山区的生存农业及家庭生活方式,逐渐嬗变为主动接受现实生产生活环境,最终放弃对自身生存环境的主动改造,进而发展到冷漠对待改变现实困境的新的思想观念和实践活动。杰克·E·韦勒在阿巴拉契亚南部经常听到居民感叹:“我们目前的生活环境,假如是全能的上帝旨意,我们就必须接受上帝的安排,绝对不能改变。”⑤Weller,Yesterday's People,pp.37 -38.社会学家罗斯科·吉芬 (Roscoe Giffin)认为阿巴拉契亚人的宿命论的核心,“是居民对生产生活环境的逆来顺受,缺乏奋起抗争并努力主宰环境的决心与意志”。⑥Roscoe Giffin,Mountain Life and Work,Winter 1956,p.16.转引自 Ronald D.Eller,Uneven Ground:Appalachia since 1945,Lexington:The University Press of Kentucky,2008,p.26.

阿巴拉契亚人随遇而安,对传统观念与生活方式丧失反抗精神,没有养成开拓进取精神。许多阿巴拉契亚人根本没有想过,他们可以走出山区或者抛弃传统的文化价值观,完全融入外界的合作与竞争社会。根据上世纪50年代托马斯·R·福特 (Thomas R.Ford)的社会调查,半个世纪以来,阿巴拉契亚人的宿命论观念几乎没有变化。接受调查的居民中,同意“不管人生拼搏与否,难免最终灰飞烟灭”的人竟有70%,其中乡村为78%,城市为61.5%;在选择“你认为上帝更宠爱安于现状的人还是积极进取的人”时,同意“上帝更宠爱安于现状的人”的比例,乡村占57.5%,城镇为39%,大都市为38%。①Thomas R.Ford,ed.,The Southern Appalachian Region:A Survey,Lexington:The University of Kentucky Press,1962,p.20.

本质上,阿巴拉契亚人的宿命论人生观,反映的是居民群体性对生产生活环境难以改变的绝望情绪。阿巴拉契亚人与恶劣生存环境抗争失败后,丧失斗志,放弃努力,听天由命,蜷缩到半封闭的家庭生活中寻求心灵慰藉;他们把在现实生活中没有享受到的欢乐与满足,寄托于虚无缥缈的来世。杰克·E·韦勒牧师回忆道:“我常常听到慈祥的母亲眼泪婆娑地说,‘我终将到天堂看到我可爱的孩子’;身心疲惫的矿工则说,‘尘世受苦受累,只有到天国才能享受幸福生活’。”②Weller,Yesterday's People,p.132.

三、阿巴拉契亚人信仰的基督教基要主义孕育其保守性

在18世纪前期,为逃避英国圣公会或加尔文教等主流教派迫害的北美殖民地居民和欧洲移民进入阿巴拉契亚山区拓荒定居,他们带来了家乡的宗教习俗。阿巴拉契亚宗教渊源于四大教派:虔信派(pietism)、苏格兰—爱尔兰圣餐复兴派 (Scots-Irish sacramental)、浸礼会 (baptist)和民间宿营会(plain-folk camp-meeting),其核心神学价值观是感恩、仁慈和谦卑,它与美国主流教派的区别在于对感恩和圣灵宗教体验上的不同,它“强调信仰上帝的纯洁性,与上帝交流的直接性”。③Deborah Vansau McCauley,Appalachian Mountain Religion:A History,Urbana and Chicago:University of Illinois Press,1995,p.15.二战后,美国两大保守派宗教——浸礼会和天主教会,发展成为阿巴拉契亚地区的最大教派。浸礼会属于新教保守派,因迎合了居民的极端个人主义,壮大成为阿巴拉契亚的最大教派,仅在阿巴拉契亚南部地区就有103.3万信徒 (1957年),占该地区所有宗教信徒的43.3%,占美国浸礼会信徒的12.5%。④Ford,ed.,The Southern Appalachian Region,p.202.

阿巴拉契亚地区教派林立,聚合分离,演变无常,但其核心教义——基督教基要主义(fundamentalism)始终没有改变,并且深深地打上加尔文主义的烙印。阿巴拉契亚宗教的共同特征是:

(1)信徒坚持精神独立,与上帝直接沟通。阿巴拉契亚人相信原罪说,认为信仰上帝就能获得拯救,感恩上帝就会被上帝遴选为选民,向上帝赎罪就能获得拯救,有圣灵引导,罪人也能幡然悔悟重新做人。⑤Howard Dorgan,In the Hands of a Happy God:The‘No-Hellers’of Central Appalachia,Knoxville:The University of Tennessee Press,1997,p.5.阿巴拉契亚人主张每一个信徒都能与上帝直接进行心灵交流,拒绝受过正规神学教育的执业牧师传道。因为历史上阿巴拉契亚煤矿主雇用牧师传道,牧师有意为矿主开脱道德责任。他们认为牧师没有灵魂,“谁付报酬,就为谁说话”。⑥Abramson and Haskell,eds.,Encyclopedia of Appalachia,p.228.他们拒绝向牧师支付报酬,只愿意沿袭18世纪的传统:居民定期聚集在一起,向牧师及其家庭捐献自己生产的1磅食品 (如咖啡、黄油、面粉等);牧师只能像其他居民一样,靠自己的劳动养活全家人。布拉泽·卡拉韦 (Brother Callaway)牧师在阿巴拉契亚山区服务了24年,他几乎没有获得任何薪金报酬。⑦McCauley,Appalachian Mountain Religion,p.61.

(2)笃信基督教基要主义,信徒自主理解《圣经》思想。基要主义就是基督教的原教旨主义,主张从字义上原汁原味地理解《圣经》等宗教经典的精髓,尽量保留18世纪的宗教教义与仪式,阿巴拉契亚地区的浸礼会是其代表。例如,信徒刻板地解释《圣经》,笃信宿命论;固执地遵守保罗教义,洗礼必须男女分别在山涧小溪举行,妇女没有管理教会的权利;强调婚姻家庭的稳定性,从一而终,信徒不得离婚;排队唱圣歌,但拒绝乐队音乐伴奏;主张清教主义的生活方式,禁止信徒星期天工作或经营,不准信徒参与赌博、饮酒、玩扑克牌和跳舞等不健康的娱乐活动。①Abramson and Haskell,eds.,Encyclopedia of Appalachia,p.1318.

(3)在教会组织上,教堂众多,规模很小,零星分散,贴近民众。阿巴拉契亚的教堂规模小到仅有一间屋子,教堂信徒少到只有一两百人,教堂数量多到遍及偏僻乡村。根据杰克·E·韦勒牧师统计,1952年阿巴拉契亚南部地区,平均每千人的教堂数量是全国的近两倍,而每个教堂信徒仅有全国平均人数的约1/3;一个仅有2万居民的教区,教堂数量竟有近100座。②Weller,Yesterday's People,p.124.阿巴拉契亚人坚持教堂独立,各个教堂都有权决定宗教教义及仪式,每一个教堂及教会组织都完全平等,不存在隶属关系。因为“阿巴拉契亚人普遍认为,与上帝有关的神学及教义,很容易被某些组织机构操纵。……他们坚信,每一个教堂都应该拿着自己教堂大门的钥匙”。③Abramson and Haskell,eds.,Encyclopedia of Appalachia,p.228.

宗教以道德的权威、集体的力量、群体性的价值判断、无形的心理暗示,迫使社会成员尊重其地位、服从其观念、跟随其行动。“阿巴拉契亚的传统教派及其宗教文化观念,深深地烙上了加尔文主义的印记,陷入宿命论人生观的被动状态,剥夺了阿巴拉契亚人掌握自己命运的精神武器。……他们接受《圣经》中的原教旨主义,这是基督教教义中最糟糕的东西”。④Abramson and Haskell,eds.,Encyclopedia of Appalachia,pp.227 - 228.阿巴拉契亚人信仰保守的宗教观念,妨碍居民文化价值观的更新,部分居民为保护传统价值观而反对美国主流社会的现代化运动。

四、阿巴拉契亚人认同精英权威的传统政治文化扼制其公民意识

阿巴拉契亚人虽然强调精神独立和个性自由,但他们的公民意识有缺陷,将个人自由与政府权威对立起来,因地方政治腐败而拒绝有序表达个人的政治意愿,不愿以司法途径争取和保护自身利益,转而向传统的精英集团寻求庇护,这就助长阿巴拉契亚精英权威,妨碍资产阶级民主机制的正常运行。

第一,阿巴拉契亚精英集团操纵州县地方政治。阿巴拉契亚精英权威的形成,源于黑恶势力猖獗与地方政治腐败。19世纪末以来,阿巴拉契亚地区 (尤其是肯塔基山区)的家族间为争夺土地和政府公职,长期明争暗斗,几大家族间经常发生暴力冲突,被外界称为阿巴拉契亚帮派暴力 (feud violence)或“家族夙怨械斗”(family feuds)。仅在19世纪末20世纪初,肯塔基州就发生20起重大的家族间的暴力械斗,造成数百人伤亡,肯塔基州每次都要调动国民自卫队进行平息,阿巴拉契亚山区由此获得绰号—— “美国的科西嘉岛”、“无法律秩序的社会”。⑤Billings and Blee,The Road to Poverty,p.6.如加勒德—怀特 (Garrard-White)家族间为争夺政府公职的仇杀,仅1899年新年期间的一场冲突就死亡20多人;哈特菲尔德—麦科伊 (Hatfield-McCoy)家族间为争夺矿产的厮杀。在工业革命期间,这些家族 (集团)投资工商业,攫取巨额财富,成为在地方政治和经济领域有重大影响力的精英集团 (elite group),位居社会结构上层。为巩固社会地位与政治影响力,他们还与外地投资者合作,结成战略联盟,牟取地区经济发展红利。但是,“阿巴拉契亚精英集团却只是追随者,而非领导人。他们仅仅是外地精英驾驶的自然资源开发战车上的啦啦队员”。⑥Jim Lloyd and Anne G.Campbell,eds.,The Impact of Institutions in Appalachia,Boone:Appalachian Consortium Press,1986,pp.122-123.阿巴拉契亚精英集团为了掌控地方政治,往往通过操纵政党组织、选举活动、官员任命和政府投资计划等方式,将家族或帮派集团的影响力渗透到地方政府、议会和司法部门,并在制度层面竭力弱化政府权力,便于精英领袖幕后操纵政府决策。玛丽·B·帕德普 (Mary B.Pudup)研究表明,20世纪前期,肯塔基州少数几个家族占据了该州政界和工商界的重要职位。在60年代,肯塔基州共和党人控制了县级公职的选用,如县级公立中小学教职工的聘用,民主党人把持了政府出资的几乎所有建设工程。⑦Billings and Blee,The Road to Poverty,pp.252,328.阿巴拉契亚精英集团操纵地方政治,造成资产阶级民主政治在阿巴拉契亚发生异化,政党组织帮派化,政治主张的争论演变为政治帮派的交锋,家族或帮派集团间的利益较量制约着议会和政府决策;精英集团千方百计地将自身利益凌驾于州县整体利益之上,为家族和帮派集团谋利益。

第二,阿巴拉契亚人认同精英权威,谋求名门家族或帮派集团保护,维权意识扭曲。因历史原因,掌握阿巴拉契亚地方政权的家族或帮派集团始终无法消弥仇恨,放弃相互敌对态度,精英集团内部的争斗导致地方政权不稳定,削弱政府的权威性。另一方面,普通民众无法获得决定地方政治与经济活动的话语权,难以对精英集团构成制约,地方政治权力结构失去平衡,地方政府的领导力被削弱,甚至受到置疑。阿巴拉契亚民众既不信任政府,又无法依靠政府保护。他们认为,“州县政府既不诚实,又不守信,而政府总想控制自己,企业总想剥削自己”。①Weller,Yesterday's People,p.56.因此,在居民生命和财产安全得不到政府法律保护的情况下,阿巴拉契亚人别无选择,只能投靠当地某个家族或帮派集团,请求庇护,苟延残喘,形成事实上的利益依附关系 (clientelism)。这种依附关系进一步助长了精英权威,削弱了民众对政府的向心力,破坏了资产阶级民主政治机制,并且渗透到社会生活的方方面面。美国政治学家艾伦·巴特 (Allen Batteau)在《阿巴拉契亚地方政府的合法性》一文中指出:“阿巴拉契亚地区的依附—恩赐 (patron/client)关系网,已经从州和全国层面渗透到县级政客、行政官员、社区政客、家长,直到每一个投票人。”②Billings and Blee,The Road to Poverty,p.325.

第三,“阿巴拉契亚志愿者”反抗地方精英集团的尝试以失败告终。1964年《经济机会法》鼓励社区居民参与“社区行动计划”,动员和利用公私拥有的一切资源,“最大限度地吸引它所服务的社区居民及团体的参与”。③U.S.Congress,Economic Opportunity Act of 1964(Public Law 88-452),p.516,http:∥www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-78/pdf/STATUTE-78-Pg508.pdf.南部山区理事会④南部山区理事会 (the Council of the Southern Mountains)由约翰·C·坎贝尔于1913年在亚特兰大创立,旨在改善南部山区民众的生产生活条件,积极参与各种反贫困行动。主任珀利·F·艾耶 (Perley F.Ayer)成立反贫困组织“阿巴拉契亚志愿者”(Appalachian Volunteers),要求清除“地方法院的封建主义”,废除外地业主对阿巴拉契亚的“殖民统治”,关闭露天煤矿。在西弗吉尼亚州罗利县,阿巴拉契亚志愿者吉布斯·金德曼 (Gibbs Kingderman)与200多名村民一起,以强制参加社区行动组织会议的方式,赶走原社区组织主任,新选出以金德曼为主任的社区行动委员会。⑤John M.Glen,“The War on Poverty in Appalachia:Oral History from the‘Top down’and the‘Bottom Up’,”The Oral History Review,Vol.22,No.1(Summer 1995),p.74,http:∥www.jstor.org/stable/4495357.阿巴拉契亚志愿者的激进行为导致它与南部山区理事会分道扬镳。1966年5月,米尔顿·奥格尔 (Milton Ogle)等人新成立“阿巴拉契亚志愿者联盟”(Appalachian Volunteers Incorporated),声称“阿巴拉契亚志愿者发现,阿巴拉契亚贫困的根源不是缺少教育,而是这些县的政治结构本身”。⑥Thomas J.Kiffmeyer,“From Self-Help to Sedition:The Appalachian Volunteers in Eastern Kentucky,1964 - 1970,”The Journal of Southern History,Vol.64,No.1(Feb.1998),p.78,http:∥www.jstor.org/stable/2588073.阿巴拉契亚志愿者的激进活动引起地方精英集团(政府官员、政客党魁、外地业主等)的反击,诬蔑志愿者是前来滋事的“外来人” (outsiders)。1967年8月17日,阿巴拉契亚志愿者约瑟夫·莫洛伊 (Joseph Mulloy)因成功支持当地农民与露天煤矿主斗争,维护农民的土地权利,遭到肯塔基州派克县司法官佩里的逮捕和起诉,指控莫洛伊煽动叛乱。9月14日,尽管联邦肯塔基东部地区法院认定该州的煽动叛乱法违反宪法,驳回对莫洛伊煽动叛乱罪的指控,但莫洛伊案为地方精英集团反击阿巴拉契亚志愿者开辟了新战场。此后,对阿巴拉契亚志愿者的司法诉讼案件出现爆发性增长。1970年,阿巴拉契亚志愿者组织不得不终止活动。⑦Glen,“The War on Poverty in Appalachia,”p.75.

因为自然环境闭塞,导致阿巴拉契亚生存农业绵延不绝;阿巴拉契亚经济和宗教文化活动与美国主流社会若即若离,造成阿巴拉契亚人在精神文化上的闭塞或半封闭状态,形成独特的阿巴拉契亚文化价值观。进入20世纪,阿巴拉契亚人的躯体已融入资本主义市场经济,而头脑中的文化价值观却因积淀了深厚的传统思想包袱,每前进一步,内心都要倍受煎熬,前行路上总是步履蹒跚。历史学家阿诺德·J·汤因比 (Arnold J.Toynbee)评价道:“现代阿巴拉契亚人因为没有继续进步,以最无可奈何的方式被时代抛弃。”①Arnold J.Toynbee,A Study of History,Vol.1,New York:Oxford University Press,1934,pp.310 -311.因此,社会学家鲁珀特·范斯 (Rupert Vance)给阿巴拉契亚人的忠告是:自然环境的后果——文化价值观念陈旧落后,现在成为阿巴拉契亚人发展的制约因素,“要想改变阿巴拉契亚山区的贫困状况,就必须先改变山区居民的文化价值观念”。②Billings and Blee,The Road to Poverty,pp.10 -11.