以肝苦欲理论论治肝硬化腹水

杨小青

(湖南省怀化市中医院 怀化 418000)

以肝苦欲理论论治肝硬化腹水

杨小青

(湖南省怀化市中医院 怀化 418000)

目的:以黄帝内经中“肝苦欲理论”用于指导肝硬化腹水的临床治疗,观察以桂枝汤去芍药合麻黄附子细辛汤治疗肝硬化腹水的临床疗效。方法:58例患者均为怀化市中医院消化内科住院部治疗的符合失代偿期肝硬化诊断标准合格受试者,随机分为治疗组和对照组。治疗组30例,采用中药配合常规西药对症治疗;对照组28例,采用常规西药对症治疗。两组必要时均予以腹腔穿刺抽腹水减压治疗。治疗前后观察两组患者的症状、体征、肝功能、脾脏厚度、门脉大小、腹水量、腹围的变化,及治疗后的并发症情况,6个月后随访并记录再入院情况。结果:(1)治疗组有效率为80.0%,对照组有效率为42.8%,两组比较有统计学意义(P<0.05)。(2)治疗组治疗后ALT、AST、TBIL与治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.01);治疗组治疗后A/G、ALB与治疗前比较,差异有统计学意义(P<0.05);治疗组治疗后 ALT、AST、TBIL、ALB、A/G 与对照组治疗后比较,差异有统计学意义(P<0.05)。 (3)治疗组门脉主干内径治疗后与治疗前比较及与对照组治疗后比较均有统计学意义(P<0.05);治疗组脾厚径治疗后与治疗前比较及与对照组治疗后组间比较有统计学意义(P<0.01)。(4)治疗组有2例并发电解质紊乱,有1例并发感染,有1例并发肝肺综合征;对照组有4例并发电解质紊乱,有2例并发感染,有1例并发肝性脑病,有1例并发肝癌,有2例并发肝肾综合征,有1例死亡:综合比较有统计学意义(P<0.05)。(5)治疗组有9例再次入院(除外1例死亡),对照组有17例再次入院(除外4例死亡),两组比较有统计学意义(P<0.05)。结论:该中医药方法可有效改善患者症状,恢复肝功能,降低脾脏厚度及门静脉主干内径,能提高患者生活质量,其疗效可靠,无毒副作用有良好的安全性。

肝硬化腹水;肝苦欲理论;桂枝汤去芍药合麻黄附子细辛汤

肝苦欲理论来源于《素问·藏气法时论》,其提出“肝苦急,急食甘以缓之”的肝证治疗原则,与“肝欲散,急食辛以散之”和“用辛补之,酸泻之”,被后世医家尊为《黄帝内经》治肝三大法则[1]。在这一理论指导下,笔者选用辛散之桂枝汤去芍药合麻黄附子细辛汤治疗肝硬化腹水,恢复肝脏的刚木之性。用辛散之法冲破肝纤维化对临床产生的门静脉高压及一系列侧支循环,改善内分泌的紊乱,包括RAAS活力的增加、ADH增多、心钠素的减少以及雌激素的灭活。肝硬化腹水已经到了失代偿期,想要达到好的临床疗效,按常规之法恐难恢复到代偿期,故笔者将内经之肝苦欲理论之辛散法,选用桂枝、麻黄、附子、细辛等大辛之药以期从根论治。

1 临床资料

1.1 一般资料 全部病例均为2011年6月~2012年7月在我院消化内科收治的住院患者,共计58例(均有不同程度的肝功能异常和腹水),按随机数字表法随机分为治疗组和对照组。其中治疗组30例,男性23例,女性7例;年龄30~72岁,平均47.2岁;病程2周~6年,平均2.2年;有病毒性肝炎病史者24例,饮酒者4例,不明原因者2例;合并胸水者5例,电解质紊乱者7例,感染者3例,脾切除者1例;单纯性腹水者9例,复杂性腹水者17例,难治性腹水者4例。对照组28例,男性22例,女性6例;年龄28~69岁,平均46.5岁;病程1周~5.5年,平均2.1年;有病毒性肝炎病史者23例,饮酒者2例,不明原因者3例;合并胸水者6例,电解质紊乱者6例,感染者4例,脾切除者2例;单纯性腹水者10例,复杂性腹水者15例,难治性腹水者3例。两组在年龄、性别、病程及病情轻重程度分布上基本均衡,无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 全部病例均符合2000年9月全国第十次传染病及寄生虫病学术会议制定的《病毒性肝炎防治方案》中关于肝硬化的诊断标准[2],并伴腹水者。原则上患者首次出现腹水或腹水治疗效果不佳时,均应行诊断性腹水穿刺检查以明确腹水性质,排除腹水感染或其他原因所致的腹水。

1.3 纳入标准 (1)符合肝硬化诊断标准并伴有腹水者;(2)年龄 18~75 岁;(3)无糖尿病、精神病及其他严重疾病;(4)入院时无肝性脑病、肝肺综合征、自发性腹膜炎、上消化道出血、肝癌、弥散性血管内凝血者。

1.4 排除标准 (1)其他原因所致的腹水;(2)治疗依从性差者;(3)治疗过程中出现严重不良反应或特殊生理变化不宜接受实验者。

1.5 治疗方法 对照组嘱其休息、限盐、戒酒,高热量、高蛋白、流质饮食。对症予以阿拓莫兰护肝解毒,呋塞米、螺内酯利尿,甘利欣抗炎降酶;必要时辅助予以补充白蛋白、支链氨基酸、新鲜血浆、血小板,降血氨、补充维生素K、抗感染、止血、抽腹水、纠正电解质紊乱等治疗。治疗组在对照组基础上加用桂枝汤去芍药合麻黄附子细辛汤(桂枝15 g、麻黄6 g、熟附子15 g、细辛 3 g、生姜 9 g、甘草 6 g、大枣6个)。加减:消瘦、口干咽燥者,加用生地12 g、天花粉12 g;齿鼻出血者,加白茅根15 g、茜草12 g;烦热口苦、便秘者,加用黄连6 g、大黄9 g。每日1剂,水煎,早晚分服,4周为1个疗程。

2 疗效观察

2.1 观察项目 观察记录用药4周后患者乏力、纳差、厌油、腹胀、肝区不适、黄疸、腹泻、尿少等症状改善情况,并监测24 h出入量、腹围和体重变化;腹部B超脾脏厚度、门脉内径、腹水程度,用药前后各检查记录一次;治疗前后抽血查肝肾功能、血氨、凝血常规、电解质。观察记录用药4周后并发症情况;6个月后随访并记录再次入院情况。

2.2 疗效评判标准 参照中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会于2004年重新修订的关于肝硬化临床诊断、中医辨证和疗效标准[3]及相关文献[4]相关论述,采用以下标准判断疗效:(1)显效:疗程结束时症状完全消失,一般情况好,肝脏肿大回缩变软,腹水消失,肝功能、凝血酶原活动度恢复正常,停药半年未复发者;(2)有效:疗程结束时主要症状(乏力、纳差、腹胀)消失,肝脏肿大稳定不变,腹水消失,肝功能、凝血酶原活动度恢复50%以上;(3)好转:疗程结束时部分症状消失,腹水消退(减轻50%以上),肝功能、凝血酶原活动度有所改善;(4)无效:未达好转标准或恶化、甚至死亡者。

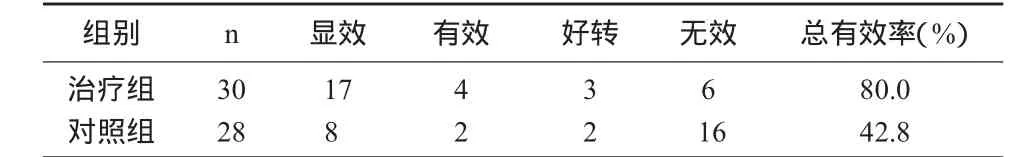

2.3 两组病例总疗效比较 见表1。两组总有效率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组治疗后总疗效比较 例

2.4 两组治疗前后肝功能生化指标比较 见表2。

表2 两组治疗前后肝功能生化指标比较 (±S)

表2 两组治疗前后肝功能生化指标比较 (±S)

注:与治疗前比较,△P<0.01,▲P<0. 05;与对照组治疗后比较,*P<0.05。

生化指标 组别 n 治疗前 治疗后ALT(U/L)AST(U/L)TBIL(μmo1/L)ALB(g/L)A/G治疗组对照组治疗组对照组治疗组对照组治疗组对照组治疗组对照组30 28 30 28 30 28 30 28 30 28 71.60±10.42 72.10±10.55 71.70±9.89 69.32±30.38 26.80±4.43 26.85±4.72 38.75±4.15 38.45±4.32 1.42±0.20 1.42±0.19 6.35±9.68△*46.50±7.49▲36.70±9.89△*52.13±15.42▲11.35±4.88△*21.35±4.88▲41.94±2.72▲*39.65±4.42 1.62±0.12▲*1.43±0.19

2.5 两组治疗前后门静脉主干内径、脾脏厚径比较 见表3。

表3 两组治疗前后门静脉主干内径与脾脏厚径比较 (±S) mm

表3 两组治疗前后门静脉主干内径与脾脏厚径比较 (±S) mm

注:与治疗前比较,*P<0.05,**P<0. 01;与对照组治疗后比较,▲P<0.05,△P<0.01。

观察指标 组别 n 治疗前 治疗后门脉主干内径脾脏厚径治疗组对照组治疗组对照组30 28 30 28 15.50±0.98 15.33±0.99 47.95±4.26 47.20±4.31 13.92±0.92*▲15.06±0.89 41.15±3.57**△46.70±4.35

2.6 治疗后并发症情况 治疗组有2例并发电解质紊乱,有1例并发感染,有1例并发肝肺综合征;对照组有4例并发电解质紊乱,有2例并发感染,有1例并发肝性脑病,有1例并发肝癌,有2例并发肝肾综合征,有1例死亡。虽然单项比较无统计学差异,但综合比较差异明显(P<0.05)。

2.7 6个月后再次入院情况 治疗组有9例再次入院(除外1例死亡),对照组有17例再次入院(除外4例死亡),两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

肝硬化腹水患者广泛肝细胞坏死,导致正常肝小叶结构破坏。肝内星状细胞激活,胶原合成增加,降解减少,细胞外间质成分变化、肝窦毛细血管化、纤维组织弥漫性增生、纤维间隔血管交通吻合支产生以及再生结节压迫,肝变形变硬,其中窦周纤维化和内皮下基底膜形成对于纤维化造成的临床后果起主要作用。“肝苦急,急食甘以缓之”,急,即拘急之意,肝为刚脏,易动难静,其性本急,以刚急之质,太刚则折,故所苦在急,全元起云:“肝苦急,是其气有余,木性柔软,有余则急……肝欲散,急食辛以散之,以辛补之,酸泻之。”肝木性喜条达而恶抑郁,散之,则条达,辛能散,故食辛以散之,遂其性为补,反其性为泻,肝恶酸收,故辛为补而酸为泻[5]。《医贯》云:“鼓胀由来少的方,山风卦内得津梁,艮安止息能均废,巽则顺从气弗扬,参透生机原主动,须知大气本乎刚,仲师心下如盘训,宜苦宜辛二法祥。”此证须振肝木之气,复其刚木之性。从中我们可以认为“肝苦急”与现代医学中肝再生结节压迫、纤维组织弥漫性增生不谋而合,“肝欲散”乃专指肝用之欲,即肝之用阳欲散,冲破再生结节及肝纤维化,从根本论治。故笔者按照这一思路,选方用药上以桂枝、细辛、附子、生姜之大辛顺其肝脏之性,大补肝脏之用,而甘草、大枣为甘味,缓其肝脏之所苦,麻黄辛温入肺经,有开上闸以通下焦之意。

缪希雍指出:“五脏苦欲补泻,乃用药第一义”,对苦欲补泻理论给予了极高的评价。同是辛散、酸收、苦坚、咸软、甘缓,针对不同的脏器,由于各脏生理、病理特点的不同,可分别发挥完全不同的作用,或为“补”,或为“泻”[6]。这种将药物的“补”和“泻”与具体脏腑联系在一起灵活看待的辩证法思想,对中药的临床合理应用,无疑具有极高的指导价值。

[1]陈勇,蒋麟,张廷模.试论《内经》"苦欲补泻"理论对中药学的指导意义[J].中医杂志,2005,46(1):63

[2]中华医学会传染病与寄生虫病分会,肝病学分会.病毒性肝炎的诊断标准[J].中西医结合肝病杂志,2001,11(1):56-60

[3]危北海,张万岱.肝硬化中西医结合诊治方案[J].世界华人消化杂志,2004,12(1):2 694-2 696

[4]苏晓妹,秦志丰.中西医结合治疗肝硬化腹水的临床观察[J].成都中医药大学学报,2003,26(2):18-19

[5]卢红蓉.《黄帝内经》中的虚实之辨[J].中国中医基础医学杂志,2008,14(4):24

[6]沈涛.从"肝体阴用阳"谈"肝之苦欲"[J].江苏中医药,2008,40(11):108

R 575.2

B

10.3969/j.issn.1671-4040.2013.04.013

2013-03-04)