浅论紫砂陶刻艺术的人文元素——“四方桥影壶”创作谈

杨山林 江丽

(宜兴 214221)

紫砂陶是陶瓷艺苑中较为独特的一大品种,它素面素心、质朴内蕴。无论是壶、盆、瓶还是雕塑、雅玩、杂件,总体上多以造型与装饰构成了不同的艺术形态,凸显了与众不同的审美雅趣。其中又以陶刻装饰艺术为主流,融通了中国书法、绘画等艺术,传播着中华历史文化中的一抹亮色,积淀了丰富的人文元素,为紫砂艺术的传承与创新提供了创作题材。

1 陶刻是紫砂文化发展的必然

陶刻是指用竹、铁制成刻刀,在陶器成型后的坯体表面刻划出文字或图案的一种装饰技法。它源于早期文化传承的一种形式与方法,从历史发展角度看,中国自先秦至汉、魏时期,镌刻印章通称为“篆刻”,是我国传统艺术中的一种。印章之文字,一般都用篆书先书后刻。之后,摩崖石刻、书法碑刻、古籍版本等大量出现,成为文字流行的重要形式,由字及画逐步与陶瓷艺术相结合以各种面目出现。

紫砂陶刻自明末有紫砂壶实物出现就已开始。明代初期蔡司霑《霁园丛话》里记载说:“余于白下获一紫砂罐(白下即南京,罐为壶之俗称),有‘且吃茶,清隐’草书五字,知为孙高士遗物(元末孙道明,号清隐),每以泡茶,古雅绝伦。”这是迄今无实物仅有史料记载之一例。尔后,供春、时大彬等早期紫砂大家在壶底均有陶刻楷书印款,如时大彬的“鼎足盖圆壶”底款刻“时大彬制”、“书扁壶”刻“源远堂藏大彬制”,“雕漆四方执壶”、“僧帽壶”、“玉兰花瓣壶”等刻款或加堂号、或用年号,清初陈鸣远的“东陵瓜壶”,除姓名款外,壶身还刻有“仿得东陵式,盛来雪乳香”铭文,这是现有实物中用铭文最早的作品,之后逐步形成字与画的装饰结合,最具代表性的是清代中期嘉庆年间陈曼生等一批书画篆刻大家直接参与紫砂创作,将书法、绘画、铭文、印章通过陶刻的方法融入“曼生十八式”,使紫砂壶更具文人意味和艺术魅力。今天,作为主流装饰的紫砂陶刻历经数百年的传承和创新,在选题立意上更注重作品表达的人文内涵和文化元素,更具时代精神;在谋篇布局上,科学地处理好简与繁、疏与密、器型与陶刻间的互补关系。因而,紫砂陶刻在一定程度上提升了作品的审美价值,揭示了紫砂文化发展的必然规律。

2 “四方桥影壶”重在雅与韵

紫砂陶刻是以器为载体而设计布局,以器定饰、以饰融型,这是从艺者必须认真考量与把握的一大前提,使作品展示古风雅韵,彰显历久弥新的文化传承。

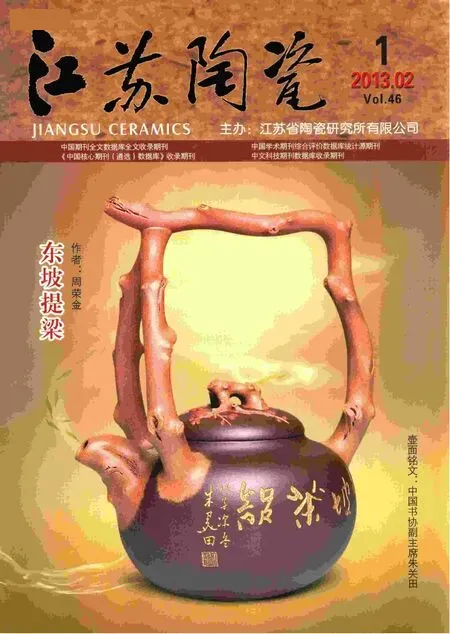

“四方桥影壶”(见图1)造型为方器,壶身呈略微上敛之矮四方,俗称“升方”,肩面四方略下斜,壶盖为大小两片压叠式,与高颈方形壶口吻合,方形镂空桥形钮,肩面向上至钮呈几何级数,方形直嘴与方形圈把,壶底底面加四折角连脚将壶身托起凌空,其器型似“桥”状。因方器壶身正背两面平面视觉面大而规整,陶刻书画恰能表现雍容大度的风貌。

图1 四方桥影壶

陶刻题材的选择定位与器型密切相关,通常情况下诗文隽语、宗教禅意、成语典故以及山水、人物、花鸟、走兽等均可选为陶刻表现的书画题材。铁划银钩、小中见大,将中华文化发展源流中经典片断形象而生动地展现于方寸之壶,启迪归顺自然的心理,发挥脱逸超然的情怀,体味清灵淡泊的雅趣,诠释紫砂文化的雅韵流芳。为此,“四方桥影壶”陶刻题材以东晋大书法家、书圣王羲之的典故为题材,壶正面陶刻“羲之爱鹅图”一幅,图中王羲之与一孩童静坐溪边,隔小溪凝视汲水鹅群,画面一静一动,简笔寥寥细腻传神,将王羲之爱鹅之情愫跃然画面。背面刻“丹青闲趣唯爱鹅”七字行楷书,与画面呼应。在陶刻题材的设计中,与“四方桥影”的壶名也较契合,壶形有“桥”的影子,有桥必有河,这是江南水乡的一大特征,与羲之爱鹅也有相通的一面,使陶刻书画达到切题、切壶、切水、切境的追求。史料记载中,“兰亭雅集”、“兰亭衔觞”的典故早就脍炙人口,这需要陶刻作者对此有较深了解,对王羲之的古今第一书法《兰亭序》有所领悟。古兰亭在绍兴市西南兰渚山下,并建有三角形碑亭“鹅池”,为王羲之、王献之父子手笔,并记述羲之“性好鹅,数以书换鹅”的故事。一代书圣有爱鹅之癖,不能不说是文士雅兴风流中极具韵味的精彩篇章,这正是“四方桥影壶”陶刻设计的初衷。