组织知识治理模式及演化过程研究

王 影

(景德镇陶瓷学院,江西 景德镇 333403)

1 前言

知识经济时代,知识成为人类文明进步的主要动力和源泉。然而,许多企业知识活动实践的效果却往往低于预期。究其原因,大多数学者认为,传统理论中,存在许多掩饰知识复杂性或知识运动过程中存在问题的大量假设,而这些假设却模糊了知识与组织之间关系的理解,从而使企业误以为知识活动的容易性[1]。事实上,知识活动是个非常复杂且具有显著特殊性的过程,需要进行相应的制度安排以减轻其中的各种困境,达到知识的组织活动最优化,即知识的活动过程需要治理[2]。不过,在知识治理的相关研究中,结合知识活动、知识治理机制是缩小知识问题与组织问题之间关联认识缺口的关键,也是组织是否能够成功将知识转化为战略优势的关键[3]。有鉴于此,本文在归纳典型的知识治理机制前提下,对比分析了不同种类知识治理机制在知识活动中表现出来的特征,并在此基础上,总结了知识治理的典型模式,进而研究了知识治理模式动态演化的内在机理和具体过程。

2 知识治理机制

治理的概念在经历20世纪末的争鸣阶段后,目前开始出现收敛的趋势,逐步集中于制度层面的解释[4]。与此相适应,知识治理也侧重于从制度层面,即治理机制的角度,讨论如何有效桥接知识问题与组织问题,其重点在于通过知识治理机制的设置,优化知识活动流程。比如:Choi[5]认为对知识活动的治理主要依赖交易、赠与两种机制进行。前者以知识价值为基础,强调市场交易的公平,利用市场机制调节知识活动。后者属于非正式机制,强调利用信任关系的培养,以实现知识的转移共享。Andreas[6]在总结知识治理实践经验的前提下,将知识治理机制划分成三类:结构型知识治理机制、过程型知识治理机制、关系型知识治理机制。其中,结构型关注影响知识活动过程的治理结构,利用知识岗位的设置和知识权力的匹配,实现知识治理预期。过程型知识治理机制倾向于利用规制组织常规流程的制度,约束和引导知识活动,实现治理目的。关系型知识治理机制隶属非正式治理机制,强调私有关系的重要,通过彼此间情感的培育,促使知识主体的行为向有利于知识活动优化的方向发展。Foss[7]将知识治理机制的范畴进一步拓展,认为知识治理是可以影响与实现知识生产、利用过程最优化的正式和非正式的组织机制。虽然这些理论的表达方式各异,但无论怎样,各种论点都认同,知识治理是一种制度安排,需要通过相应的制度设计来实现治理行为,治理机制的设计是知识治理的核心内容。

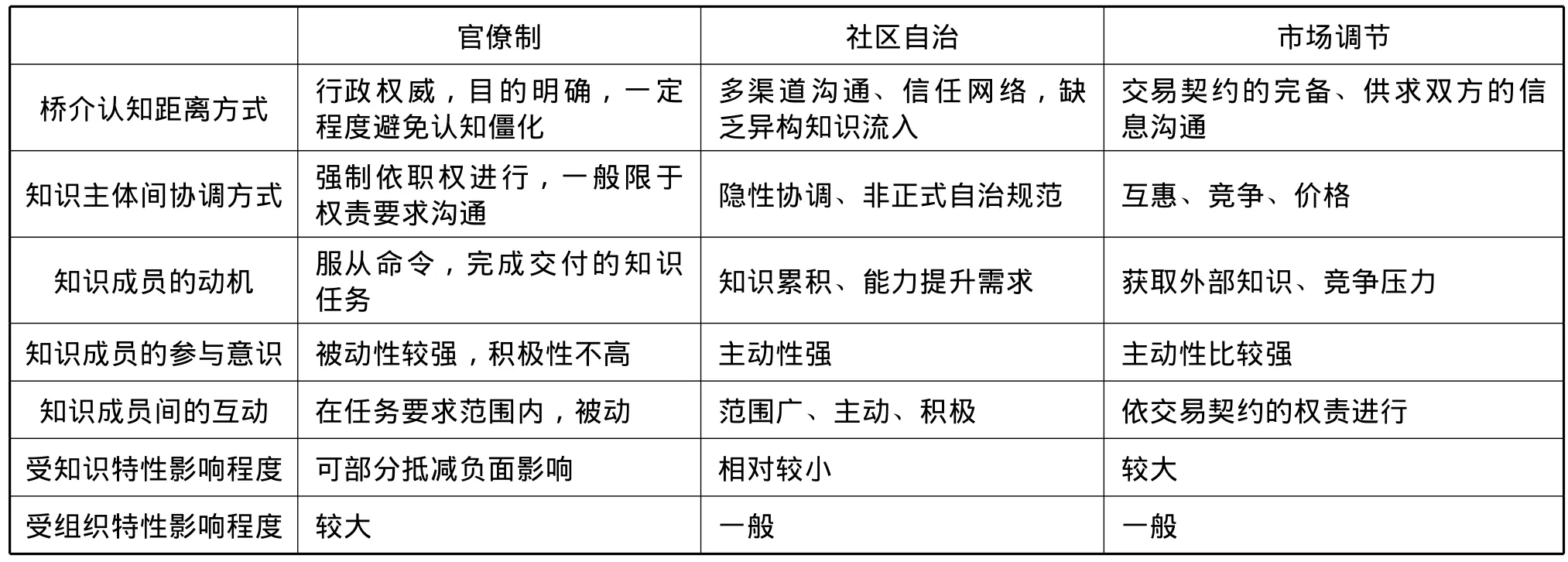

事实上,由于知识的分散性、复杂性和情景嵌入性,使得知识的转移、共享等活动必须依赖知识主体之间的沟通作为媒介和桥梁[8]。知识治理机制的目的就在于,通过合理的制度设计与安排,营造知识活动秩序,促进知识主体的认知能力,激励知识主体参与知识活动,减少知识主体之间的冲突,实现知识主体共同受益的最大化。依此思路,虽然知识治理机制的具体内容有所不同,但实质上,都是从增强知识主体认知能力、激励知识主体参与知识活动,并规制协调知识主体之间的关系三方面展开。结合作为知识治理重要理论基础的组织经济学 (将层级、市场视为连续频谱两端)和组织行为学 (强调非正式行为)的观点,以协调知识主体行为为主要内容的知识治理机制也就可以区分为官僚控制、社区自治和市场交易三类,且三种机制相互交构,形成对知识活动有协调作用的独立因素[9-11]。其中,官僚控制着眼于精巧的治理结构设计,合理的知识权力分配,以促使主体知识活动符合组织目标实现的要求。但是,在这种治理机制下,需要知识主体在知识活动章程的约束下,严格依照要求完成自己需要承担的任务。因此,其主要适用于等级分明,注重权威,科层控制严格的企业之中。而社区自治从对主体的激励约束角度而言,与官僚控制机制截然不同,主要着眼于目标导向,对知识主体在知识活动中所采用的方法路径并不做过多约束,鼓励创新性思维,对知识文化氛围培育以及利用软约束手段,引导主体适应知识活动要求的做法倍加青睐。至于市场调节机制,则一般较少出现在单一组织内部的知识治理,多见于对组织之间的知识活动进行治理的过程中。比如,在创新集群中,企业、高校、研究机构之间的知识转移活动的治理,就有市场机制发生作用的空间。由于组织物理边界的刚性存在,往往会阻碍对知识主体不诚信行为的惩罚,为此机会主义行为时有发生,甚至直接导致知识转移活动的失败。此时,依据价格信号和市场竞争的原则进行市场化调节,显然,在一定程度上会有助于约束知识主体的行为,抑制主体的投机冲动,形成良好的知识合作关系。表1列出了三种知识治理机制的主要特征。

表1 不同知识治理机制的主要特征

3 知识治理模式分类

3.1 自发型知识治理模式

为排除由于环境变动带来的知识活动障碍,相关知识主体之间的知识合作是必要的[12]。当障碍属于零星、偶发、短期,且没有解决问题的先例可供遵循时,知识主体会在互惠的基础上出现暂时的合作。由于此时涉及的资源有限,而且对相关知识合作协调机制的设计,多带有临时性、自组织特点,因而可以称之为自发型知识治理模式。

在这一类知识治理模式中,往往是为解决现实遇到的问题,知识主体才被动性生成合作意愿。由于无法事先判断,为解决该类问题进行的知识合作机制是否在将来有必要成为常态,因此在一段时期之内,合作并不一定会得到上层管理者的认同,更遑论正式制度层面的改变,以适应此类知识合作机制的继续存在。而且,出于管理者态度的不明朗,参与各方利益预期模糊的原因,在自发型知识治理模式下,可利用的资源非常有限,为此知识活动的协调受知识特性和组织特性影响程度较大,甚至会由于部门规则和企业规章的约束,使得知识合作无法继续。

在自发型知识治理模式中,采用的机制一般是以各方互惠为前提,对于跨越企业物理边界的知识活动协调,主要以市场交易的方式为主。而对于企业内知识活动的协调,由于非正式关系网络的存在,一般会以社区自治方式为主。至于官僚控制,由于其特点在于自上而下,为解决确定性问题,以命令、规章、条例的形式,促成知识主体的合作,并往往在时间维度上表现为常态,为此,并不会出现在以偶然性、不确定、自下而上为特征的自发型知识治理模式中。

此外,在该模式中,随着知识活动障碍的解决,收益的丰富与约束机制的欠缺,固有的机会主义倾向会使有限理性的知识个体逾越市场交易、社区规范的约束,从而出现知识成果剽窃、人才过度竞争等败德现象。

3.2 领导型知识治理模式

当高层管理者利用精巧的知识岗位设置,合理的知识权力匹配,促成知识主体之间的合作时,知识治理就具有了明显的层级特征。此时,知识主体间行为的协调,主要是依靠领导的影响力。因此,我们将这种知识治理模式称为领导型的。

在这一类知识治理模式中,管理层一般会主动调配资源,制定规章制度,有意识地在企业内部营造合作的文化氛围,以引导约束知识主体行为。显然,管理层的直接干预,会使得资源获取的渠道增多,渠道范围甚至忽视部门间的刚性边界。同时,管理高层的关注,会加大未来收益的期望值和未来机会主义惩罚的可信性,增强知识主体的参与积极性。这一点无疑会减弱知识特性、组织特性对知识活动的影响。

在领导型知识治理模式下,采用的治理机制会以官僚控制为主,这本身也是领导权力性影响力的外显。但领导的作用还会表现在非权力性影响方面,因此,在领导型知识治理模式中,以非正式协调为特点的社区自治治理机制同样存在。不过,其范围仅限于企业内部。而与其他组织之间的知识合作,更多的会停留于市场交易层面。只不过,领导型模式中,市场交易治理机制并不居于主要地位。其原因在于,企业边界的刚性、知识交易市场的不完善、知识产权保护的考虑,会促使高层管理者只有在超越内部协调能力,自身无法解决问题时,才会以各类契约的形式,寻求来自组织外部的帮助[13]。

此外,这种半封闭式的治理模式,一方面会促使知识治理呈现出快速、高效、结构稳定等优点,但另一方面却也存在对领导权威依赖过重,下层人员受规章制度限制较大,对外知识交流不足,欠缺灵活性等缺点。

3.3 协作型知识治理模式

当知识活动所涉关系的协调,忽略职位、部门甚至企业的边界约束,目的直指协作网络的形成时,知识治理模式就可被称为协作型。

在此模式中,企业会竭力营造一种充盈信任的协作网络。McAllister[14]的研究表明,成员间的信任会使双方沟通的深度和广度得以拓展,甚至会超出为解决正常工作交往的范围。随着沟通范围的延展,更多的知识主体会被吸引,进而知识治理网络节点更加丰富,资源的来源渠道自然就会更加多样化。而社会网络研究证明,不同知识领域的角色,通过跨边界的知识交流,会抵减因知识分布性、嵌入性、公共性等特性带来的知识活动障碍,进而促进知识创新[15]。因此,无论是资源获取的角度,还是管理层支持的角度,又或是知识特性、组织特性的影响角度,协作型知识治理模式都具有比较明显的优势。

在领导型知识治理模式下,市场交易、社区规范和官僚控制三种机制各司其职,综合作用。为此,与自发型模式相比较,协作型知识治理模式存在上层管理者的积极参与,甚至协作网络的形成,都是其有意识的行为结果。而与领导型模式相比较,其不拘泥于组织边界的约束,为形成协作关系,可以自由地与组织外部主体合作,且关系协调方式多样。在理想状态下,官僚控制、市场交易、社区规范等不同治理机制能够在这种模式中比较均衡地各自发挥作用,有利于对企业知识活动的系统化治理。

协作网络治理模式,一般是通过交易的广度和深度来对协作网络节点组织进行非正式控制,以促进知识活动关系的协调。因此,结构并不稳定。比如,因知识合作衍生的专用性投资产生的“锁定”效应,极易导致事后机会主义行为,从而对原有协作网络造成破坏[16]。同时,信任网络的形成,无法通过行政命令一蹴而就,需要长期的互惠合作,有意识的精巧设计,为此在资金、关系方面的投入往往是巨大的。另外,在协作网络形成后,各种知识资源的流动也存在阻力和摩擦,且发生的频率,以及对知识主体间的关系带来的破坏力都要远高于前两种知识治理模式。

4 知识治理模式的演化

4.1 演化机制

以上三种知识治理模式,反映了企业在特定时间截面上与治理活动相关的正式和非正式制度的总体特征。但动态来看,企业知识治理的演进,并没有遵循同一种模式,而是在自发型、领导型、协作型之间随机跳跃变迁的过程。这种通过自发或人为的途径发生的变迁,存在能被演化理论解释的演进规律。依据解释,知识治理模式的变迁是为了应对环境变化而不断自我调适的过程。随着环境的改变,知识活动参与者可能会逐渐感知,现有模式下的具体治理机制对知识活动表现出低效率。由于低效率的知识活动会影响知识主体在知识活动中的收益。部分成员出于提升自有智力资本的考虑,会有突破原有制度约束的冲动,主动需求合作创新的对象[17]。虽然初始的创新活动并不一定会得到管理层的支持,可资利用的资源也有限,但是不断试错可能会使知识活动效率得到优化。一旦优化带来的累积性效果明显,创新的经验就会在利益催生的作用下,逐步在企业内部得到推广。随着推广范围的延展,实践经验就可能会因受到高层管理层的注意,而被固化为制度层面上的规则。原有知识治理机制被改变,企业知识治理已然过渡到新的模式。因此,环境动态不确定性、组织知识治理机制和知识活动参与者的合作创新行为是知识治理模式演化的三个要素。

4.2 演化过程

知识治理模式的演化在实践中并没有所谓的一般演化路径,其原因在于,不同组织面临的环境变化存在差异,而自身性质、发展阶段、拥有的资源也是相异。在知识治理模式的演化实践中,存在某些具有普适性的演化趋势,并基于此可以总结几种常见的知识治理模式演化路径。因此,以下以自发型治理模式为起点举例,围绕环境变化、治理机制和创新行为三个方面来展开对知识治理模式演化的阶段分析。

首先,初始阶段。在日常知识活动中,成员会自发遵循历史沿袭而形成的各项知识制度。但是,随着环境的改变,成员依据一贯的规则,可能会无法得到预期的结果,使得知识活动出现困境。换言之,环境对企业成员的知识活动提出了创新的要求。为完成企业交付的知识任务,成员有可能会自发的去寻求能帮助其摆脱困境的知识合作对象[19]。然而,由于参与各方利益预期模糊,管理者对待创新的态度并不明朗,因此该阶段很少有层级治理因素,成员一般会依照社区自治,利用非正式制度,寻求与其他知识主体的协作。

在这种环境条件和治理安排下,成员的合作创新主要表现为:(1)环境的变动引致原有知识活动出现障碍,从而驱使成员偏离传统知识实践的轨道,通过在组织内外部寻求知识合作对象的方式,实施知识合作创新。(2)社区自治规范的存在催生了组织成员非正式社会关系的发展,并进一步推动成员间的知识碰撞和交流,促使知识创新活动的合作。 (3)缺乏高层管理者的关注,此时的创新合作仅限于为解决知识障碍所涉及的有限主体之间,并没有进入组织战略层面。 (4)创新合作对象有可能会涉及外部异质主体,但范围有限,且在合作深度上,停留在以交易为目的的表层。总之,组织在这个阶段主要表现为自发型知识治理模式,成员的知识创新是建立在为排除知识活动障碍,自组织性的协调与其他知识主体交互关系的基础上。

其次,混沌阶段。当知识活动低效率影响知识流程呈现常态时,高层管理者会直接干预,利用行政命令调配资源,或借助软约束手段,促使成员行为符合知识活动的要求,甚至支持跨越企业边界去寻找合作伙伴,以求知识活动尽快恢复到正常轨道。然而,关键之处在于,当摆脱知识困境以后,高层管理者对待知识创新过程中合作实践经验的态度。这一态度会影响后期的知识治理总体特征的变化程度,从而使企业未来的知识治理模式走向不确定性增强,即知识治理模式演变为混沌阶段。具体而言,决策的态度有可能是重新恢复初始状态,即此次知识创新带来的变化,并不足以让高层管理者决定花费成本,调整内部组织结构,以适应新的知识流程的要求。当然,高层管理者的态度也可能是综合利用官僚控制、社区自治,协调知识活动所涉关系,使得探索性合作实践得以保留,从而知识治理模式显现领导型特征。更有甚者,高层决策者有可能会尝试利用与外部异质主体合作的契机,有意识促成长期的信任、合作关系形成,使双方的知识交往不再止于市场交易机制的调整层面,从而知识治理模式出现协作型特征。

因此,在这种环境条件下,治理机制受到的反馈影响主要表现为:(1)高层管理者的重要性得以显现。其战略目光的长远,直接决定知识治理模式的演化走向和演化周期的长短。(2)出于对知识合作创新引发的效率变动的注意,高层管理者对知识活动的直接干预加剧。(3)跨越企业边界的开放式合作创新需求逐渐产生,但信息不对称和信任的缺乏会延阻企业与其他异质主体间合作关系的实际形成。总之,在这个阶段成员的知识创新活动受到高层管理者的重视,随着创新带来的知识效率的累积效应,其合作实践经验以及交互创新关系,会在决策者有意识的协调下被固化推广。

最后,重构阶段。如果企业在混沌阶段能敏锐地把握住机会,保持和拓展创新实践的合作关系,那么应对环境变化的能力较之前一阶段相对更为稳定。经过环境选择,探索性合作关系中蕴含的正式或非正式规则被制度化,从而使原有治理机制内容被更新,企业知识治理模式呈现新特征。动荡阶段高层管理者的行为方式和效率直接关系到现阶段知识治理模式的演化走向:(1)如果高层管理者利用正式或非正式制度,稳定知识创新过程中的合作关系,有意强化行政权威,则知识治理模式向领导型模式演化。(2)同样是固化知识创新过程中的合作关系,高层管理者出发点在于建立信任合作的关系网络,并在此过程中,一方面对内有意淡化行政命令的权威,重视平等、合作、信任理念的扩散,另一方面充分重视与外界异质主体间非正式关系网络的维护和拓展,那么知识治理模式会倾向于向协作型模式演化。

以上论述描绘了理想状态下两种知识治理模式的演化路径,一是从自发型到领导型,二是从自发型到协作型。不过,领导型虽然有结构稳定的特点,但随着环境的不断变化,知识活动低效率呈现常态,部分高层决策者会积极把握与外部异质主体间日益频繁的交流机会,利用开放式合作创新方式,促进协作型网络结构的形成,因此第三条演化路径有可能出现,即从自发型治理型模式到领导型治理模式再到协作型治理模式。

5 结论

对于模式的演进过程分析,本文以知识活动障碍引致成员可能偏离历史活动轨道,寻求知识合作实践伙伴为切入点,提出知识治理机制与合作创新行为之间的因果反馈是组织知识治理模式演化的内在机理。至于具体的演化路径,由于组织面临的环境变化存在差异,自身性质、发展阶段、拥有的资源、决策层的战略眼光也都是异质的,因此寻求组织知识治理模式的一般路径,是不符合实际的。尽管如此,本文通过对演化趋势的理论分析,以自发知识治理模式为起点,提升合作知识创新效率为导向,总结出几条典型的知识治理模式演化路径:(1)从自发型到领导型的知识治理模式演化。(2)从自发型到协作型知识治理模式演化。(3)从自发型到领导型再到协作型知识治理模式演化。随着探索性合作知识创新的开展,组织高层管理者逐步引入官僚控制、社区自治机制,以协调内部知识活动所涉关系是必要的,但是从战略的角度而言,如何建立、拓展、维护有效的信任关系网络,促进组织协作型知识治理模式的完善,实现开放式合作知识创新是不可忽视的趋势,也是未来知识治理模式研究的重要内容。

[1]Scott Fernie.Knowledge sharing:context,confusion and controversy[J].International Journal of Project Management,2003,(21):177-187.

[2]Grant R M.Toward a knowledge-based theory of the firm.Strategic Management Journal,1996,(17):134 -146.

[3]Nicolai Foss.Sources of subsidiary knowledge and organizational means of knowledge transfer[J].Journal of International Management,2003,(8):49 -67.

[4]周泯非.产业集群治理模式及其演进研究[J].科学学研究,2010,(1):95-103.

[5]Chong Ju Choi.Knowledge governance[J].Journal of knowledge management.2005,(6):67 -74.

[6]Andreas Schroeder.KM governance:the mechanisms for guiding and controlling KM programs[J].Journal of Knowledge Management,2012,16(1):3 -21.

[7]Foss.Knowledge Governance:themes and questions[M].Knowledge governance processes and perspectives.Oxford university press,Oxford UK 2009.

[8]任志安.超越知识管理:知识治理理论的概念、框架及应用[J],科研管理,2007,(1):20-26.

[9]Foss.Managerial authority when knowledge is distributed:a knowledge governance perspective[M].Knowledge governance processes and perspectives.Oxford university press,Oxford UK 2009.

[10]Schroeder.KM governance:investigating the case of a knowledge intensive research organization[J].Journal of Enterprise Information Management,2009,20(4):414 -427.

[11]Zyngier S.Governance of strategies to manage organizational knowledge-a mechanism to oversee knowledge needs[J].MIS Quarterly,2005,8(2):83 -103.

[12]Peter V.Marks Jr.Sharing knowledge through a knowledge management system:the relative effectiveness of formal control and organizational support[J].Request Information and Learning,2007,(1):78 -98.

[13]Nickerson.A knowledge-based theory of the firm:The problem-solving perspective[J].Organization Science,2004,15(6):617-632.

[14]McAllister.Affectand cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations[J].Academy of Management Journal 2005,38:24 -59.

[15]Carlile P.R.A pragmatic view of knowledge and boundaries[J].Organization Science 2008,13(4):442 -455.

[16]Inkpen A.Creating knowledge through collaboration[J].California Management Review,2009,39(1):123 -140.

[17]Pro.f C-H.Tseng,C-M.J.Yu,D.H.W.Seetoo.The relationships between types of network organization and adoption of management mechanism:an empirical study of knowledge transactions of MNC's subsidiaries in Taiwan[J].International Business Review.2009,(11):211 -230.

[18]GregA S.Piloting the Rocket of Radical Innovation[J].Research Technology Management,2003,38(2):16 -25.

[19]Amin A.An institutional perspective on regional economic development[J].International Journal of Urban and Regional Research,1999,23(2):365 -378.

[20]Kannabiran G.Enabling role of governance in strategizing and implementing KM[J].Journal of Knowledge Management,2010,14(3):35-47.