四大体制障碍制约新型城镇化发展

◎黄汉权 李华刚 胡拥军

改革开放30 多年来我国城镇化发展取得了显著成就,2012年城镇水平达到52.6%,全国一半以上的人口在城市工作和生活。党的十八大报告提出,坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,促进“四化”同步发展。推进新型城镇化是今后我国城镇化进程的主基调,也是全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的重大战略。当前,推进新型城镇化面临一系列突出问题和深层次的体制障碍,突出表现为两个严重滞后、三个不协调和四个体制障碍,需要我们深入分析,认真对待。

两个严重滞后

1.城镇化严重滞后于工业化

国际经验表明,城镇化和工业化存在三种关系。一是城镇化超前于工业化,指城镇化速度超过工业化速度,城镇提供的就业机会和生活条件不能满足农村迁移人口的要求,造成大量的“贫民窟”和严重的“城市病”,如巴西、阿根廷等拉美国家。二是城镇化滞后于工业化,指城镇化速度落后于工业化速度,城市工业发展未能吸引大量农村人口向城市转移,导致城市人口增长缓慢,城镇化水平低。三是城镇化与工业化同步发展,指城镇化进程与工业化进程基本一致,发达国家基本上属于这种模式。关于我国城镇化进程,学术界有不同观点,有人认为我国城镇化滞后于工业化,也有人认为相反。我们认为,无论从城镇化发展一般规律,还是从国际比较来看,我国城镇化明显滞后于工业化。

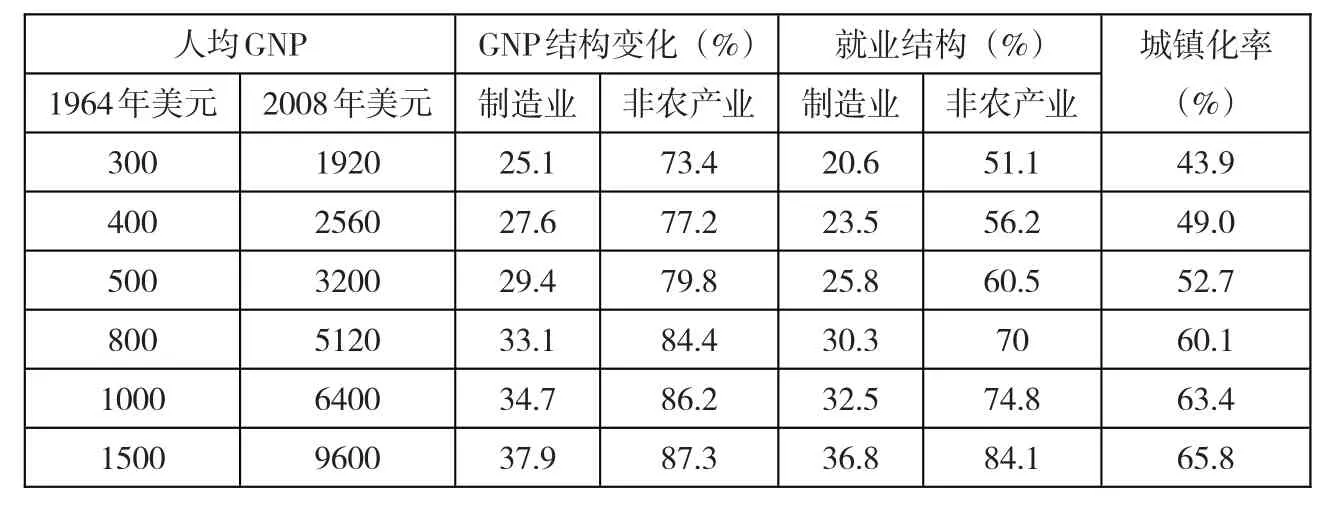

从城镇化发展的一般规律看,工业化是城镇化的主要推动力,一定水平的工业化对应相应的城镇化率。根据钱纳里与赛尔奎因的工业化与城市化关系一般变动模型(见表1),城镇化率与非农产业产值、就业等反映工业化水平的指标高度正相关。2012年,我国非农产业产值比重和非农就业比重已超过90%和65%,根据钱纳里与赛尔奎因模型,对应的城镇化率应在66%和55%左右,而当年我国(常住人口)城镇化率为52.6%,户籍(人口)城镇化率仅为35.3%,说明我国城镇化滞后于工业化。

表1 钱纳里与赛尔奎因的工业化与城市化关系一般变动模式

表2 中国城市化率的国际比较

从国际比较看,根据世界银行标准,按收入分组,2010年我国属于中上等收入国家,但城市化率低于同类国家平均水平10.5 个百分点;按地区分组,我国城市化率低于亚太地区国家平均水平2.5个百分点(见表2)。根据国际经验,城市化率与工业化率的合理比值范围在1.4~2.5之间,我国城市化率与工业化率的比值从1978年的0.41 上升到2011年的1.28,从未进入合理区间。分省份看,北京、西藏、海南三省(区)比值超过2.5,城镇化发展超前于工业化;天津、上海、广东三省市比值处于1.4~2.5,城镇化与工业化相对协调;其余省区市的城镇化发展均不同程度滞后于工业化,其中河北、山西、安徽、江西、河南、广西、四川、云南、甘肃、青海等10个省区的城镇化严重滞后于工业化(见图1)。

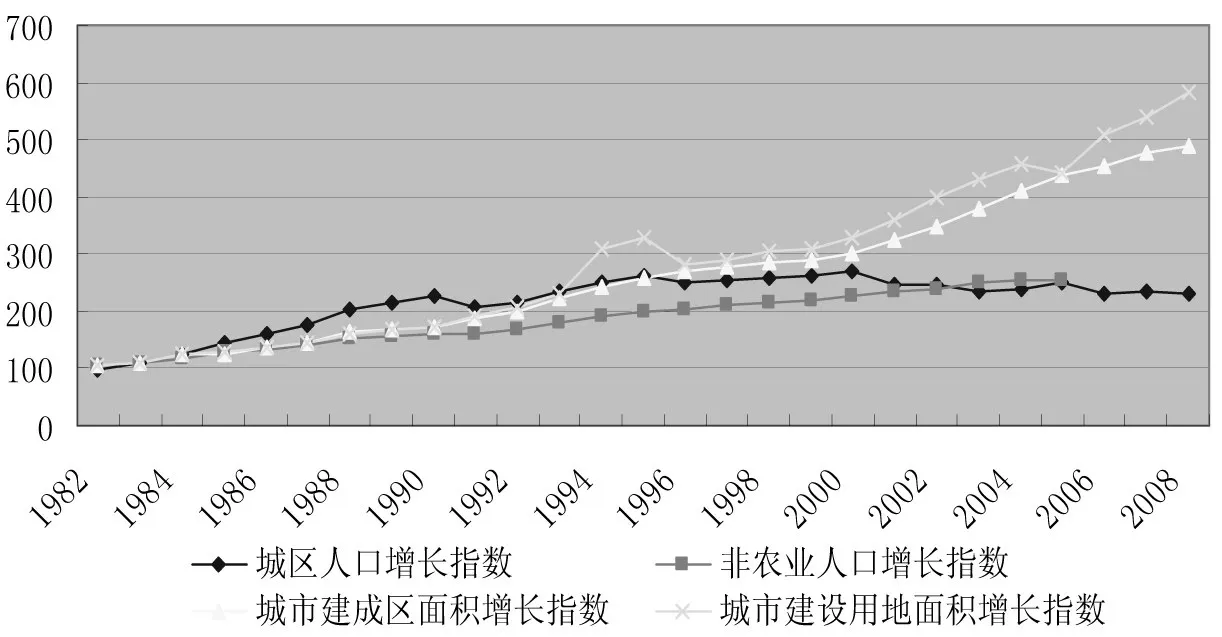

2.人口城镇化严重滞后于土地城镇化

上世纪90年代中期以来,我国城镇土地增长速度(建成区面积、建设用地面积)与城镇人口增长速度(城区人口、非农业人口)的差距越来越大(见图2)。1996年以来,我国城镇面积从1.3万平方公里,扩大到2011年的5.3 万平方公里,增长了3.1倍,而同期城镇人口从3 亿增加到6.9亿,仅增长了1.1倍,城镇用地增长弹性系数(土地城镇化率与城镇化人口增长率之比,用于衡量城镇用地合理性)达到2.80,远高于国际社会公认的1.12合理阈值。

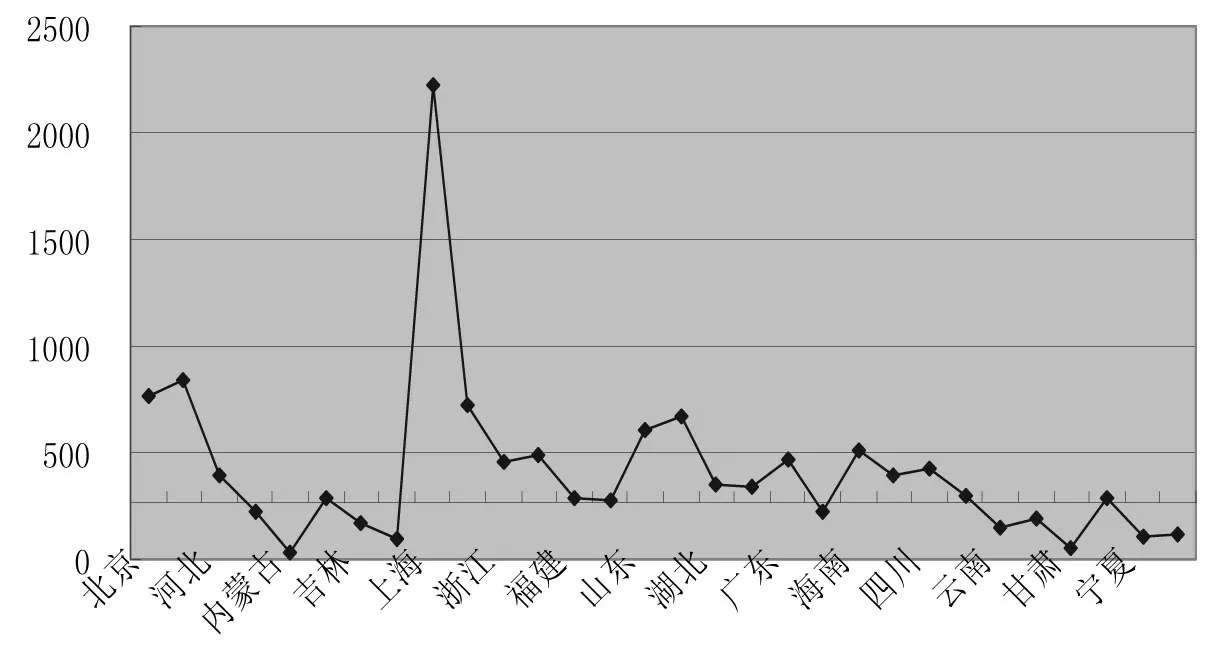

由于城镇面积增长大大超过人口增长,城镇人口密度不升反降,导致我国城市人口密度较低,人口承载数量不足,这与我国土地资源紧张的国情严重不符。2010年全国地级市及以上城市人口密度为265人/平方公里,市辖区为618人/平方公里,即使城市人口(仅指户籍人口)密度最大的上海市也仅达到2228人/平方公里(见图3),远远低于同期发达国家城市人口密度,同期东京人口密度为4750人/平方公里、首尔16700人/平方公里、罗马2950人/平方公里。

三个不协调

1.东中西城镇化发展不协调

一是城镇化进程差异较大,2011年东中西城镇化率分别为61%、47%和43%,东部地区城镇化率高于全国平均水平约10个百分点,中西部地区城镇化率低于全国平均水平约4-8 个百分点;城镇化率前10 名的省(区、市)中东部地区占据八个,而甘肃、云南、贵州、西藏的城镇化率尚不足40%(见表3)。二是城镇规模结构不协调,全国24座超大城市有14座位于东部沿海地区,80 座特大城市有32座位于东F部地区。

2.大中小城市与小城镇发展不协调

上世纪八、九十年代,我国小城镇异军突起,发展迅猛,成为城镇化的重要推动力量。但自本世纪以来,以省会和中心城市为重点的大城市领先发展,迅速成为区域经济发展的龙头,人口不断向大城市集中,而中小城市和小城镇则由于投入不足、功能不完善、集聚效益差,缺乏吸引力,发展相对缓慢。2010年我国小城镇人口占城镇总人口比重从上世纪90年代最高的27%下降到20.7%,目前全国有20%的小城镇无集中供水,86%的小城镇无污水处理设施,人均市政公用设施投入仅为城市的20%,而且教育、卫生、文化等公共服务明显不足。

图1 2010年各省份城镇化率与工业化率的比值

图2 我国历年城镇人口增长与土地增长的比较

图3 各省份地级市及以上城市人口密度比较

3.城镇化发展与资源环境的承载能力不协调

目前我国城镇人口占世界城镇人口总规模的比重超过18%,未来20年还要增加3-4 亿城镇人口,但我国人均可利用土地资源只有0.8公顷,仅相当于世界平均水平的1/4 多,加上我国城镇布局不集中,土地利用较为粗放,进一步加剧了城镇化加速发展与土地资源紧缺的矛盾。我国人均水资源仅占世界平均的28%,全国657 个城市中有近400个城市缺水,其中约200 个城市严重缺水。城市环境污染问题也十分突出,90%以上的城市水域严重污染,约50%的重点城镇水资源不符合饮用标准;北方城市二氧化硫浓度平均超标30%,南方城市平均超标19%;城市垃圾堆存量达60亿吨,对土壤、大气、地下水等造成极大危害。在资源环境约束加大的背景下,如何走出一条资源节约、环境友好的城镇化道路,成为亟待解决的迫切问题。

表3 2011年我国大陆各省区市城镇化水平比较

四个体制障碍

1.城乡二元户籍制度阻碍农业转移人口市民化

在现行城乡二元户籍制度下,农民工市民化存在较高的制度门槛,大量进城务工的农业转移人口难以在城镇落户,无法顺利实现身份转变。根据公安部户籍管理统计,2010年至2012年我国农转非人口总量为2505 万人,年均835 万人,而根据国家统计局发布数据,2012年我国农民工总量达到26261 万人,其中外出农民工16336 万人。大量不能在城镇落户的农民工不能平等享受城镇教育、医疗、文化、住房、就业、社会保障等基本公共服务。与城乡二元户籍制度相关的是财政体制安排,特别是农民工市民化的成本分摊机制,缺乏中央政府与地方政府、输入地政府与输出地政府对农民工市民化成本分摊总体设计,其中比较突出的是农民工宅基地指标转化为城镇建设用地指标如何跨省流转分配,农民工各种社会保险如何在输出地与输入地之间衔接等制度安排。

2.农村土地制度改革滞后削弱农民进城落户的能力

在现行农村土地制度安排下,农民进城难以通过土地交易获得市民化的资本。一是政府垄断建设用地的供给,禁止农村集体建设用地进入城镇建设用地市场,农村集体建设用地难以做到与国有土地同地、同权、同价,剥夺了农民参与工业化、城镇化的权利,损害了农民集体利益。二是禁止农村宅基地流转,限制农村住房只能在农村集体内部交易,导致农村的闲置房地不能出卖、转让,不能变现成为农民进城安居落户的资本。三是农村土地征收补偿较低,削弱了失地农民进城落户的能力。四是农村土地金融发展不足,在现行土地制度与担保法规条件下,集体所有的耕地、林地、草地、宅基地以及其他农村集体资产不具有抵押担保品属性,无法为农民进城务工创业提供融资担保支持,尽管部分地区试点荒地抵押、林权抵押等制度探索,但总体而言农村土地金融创新没有取得大的突破。

3.多层级垂直管理的城镇行政体制影响城镇化健康发展

我国城镇行政体系包括省级、副省级、地级、县级、镇级等五个层级。这种等级化的城镇管理模式,通过财政收入自下而上地上缴和资源自上而下分配,使得资源更多地集中于大城市和中心城市。行政级别高的城市通过其掌控的行政资源向大城市和中心城市倾斜,推动了大城市和中心城市的快速扩张,而行政级别低的中小城市与小城镇由于难以获得充足的公共资源和享有充分的公共管理职能,城镇功能不完善,产业发展和公共服务能力不足,正常发展受到比较大的制约。以东莞虎门镇为例,本镇户籍人口10 万,外来人口90 万,高达100 万人口的城市在现行行政区设置下只享有建制镇的管理权限,财政能力与公共服务均按照10 万户籍人口设置,90 万外来人口的公共服务供给理论上被排除在行政区划设置之外。

4.跨区域城市群协调机制缺乏,不利于大中小城市和小城镇协调发展

在现行城镇行政体制下,基于地方利益考虑,没有行政隶属关系的城市之间存在着激烈的非合作博弈,使得相邻城市间的横向合作受到严重阻碍。部分城市政府在行政区域范围内构筑自我封闭、自我配套的经济结构体系,有意识地限制生产要素跨行政区自由流动,制约了公平有序、自由竞争统一市场的形成,更制约了城市群的发展壮大。以长株潭城市群为例,尽管先后成立了“长株潭一体化办公室”、“长株潭党政领导联席会议制度”和“长株潭政府部门专题联席会议制度”等协调机制,但缺乏行政约束力,无法落实到具体的产业布局、社会管理、制度安排等领域,难以有效地推动长株潭城市群较快发展。长三角城市群的情况也如此,目前虽然已建立了“长三角地区合作与发展联席会议”、“联席会议办公室”、“重点合作专题组”、“长三角地区城市经济合作组”等办事机构和协调机制,但这些协调机制均为非约束性,功能作用发挥有限。(本文为国家发改委宏观经济研究院2012年度重大横向合作课题“我国城镇化战略研究”主报告的节选)