农村道路供给农民满意度及其影响因素分析:基于5省2000农户的调查数据

邓蒙芝

(河南农业大学 经济与管理学院,河南 郑州 450003)

一、问题的提出

农村道路是农村地区最重要的基础设施之一,是支撑农村经济活动得以实现和延续的必要条件。农村道路建设更被认为是新农村建设的第一要务和抓手。[1]近年来我国农村道路交通明显改善,2011年全国农村公路(含县道、乡道、村道)里程达356.40万公里,比上年末增加5.74万公里;全国通公路的乡(镇)占全国乡(镇)总数的99.97%,通公路的建制村占全国建制村总数的99.38%。[2]

农村道路供给是为满足农村地区居民生产、生活和社会发展的基本需求而提供的一项公共服务。从理论上讲,农民对农村道路供给的满意程度能够客观地反映农村道路需求的福利水平、满足程度和潜在的需求方向,因此,研究农村道路供给农民满意度,分析农民对农村道路需求的变化,适时地提出并实施能够更好地满足农民需求的农村道路投资策略,可以让农民更多地分享改革和发展的成果,最大限度地增进农民的福利水平。

当前关于农村道路的研究主要集中在农村道路对社会经济的影响、农村道路供给机制与影响因素以及农村道路满意度评价等方面。李文对农村道路投资的减缓贫困效果进行了实证分析,结果显示农村道路减贫效果显著。[3]邓蒙芝等基于5省2000农户的调查实证分析了农村道路和农村劳动力非农就业之间的关系,发现农村道路改善可以有效促进农村劳动力的非农就业,增加农民收入。[4]周月书等基于江浙皖三省的调查研究发现,农村道路在供给量、供给模式和质量方面存在省际差异,影响农村道路供给的主要因素是第二产业占GDP的比例、人均收入、地方企业数等。[5]王明昊、李强等研究认为,我国农村道路建设在总量和质量上仍有待提高,特别是存在着很大的地区差异,农民对农村道路的满意度不高但投资意愿较强。[6,7]

现有文献在农村道路研究方面取得了一定的成果,为今后进一步的研究提供了宝贵经验。但是,这些文献较少对农村道路供给农民满意度进行专门的研究,尤其是缺乏基于微观数据的实证研究。鉴于此,笔者拟运用村庄和农户层面的微观数据实证分析农村道路供给农民满意度及其影响因素。

二、理论分析及模型和变量的选取

1985年美国学者首先提出了顾客满意度理论,1989年美国密歇根大学商学院质量研究中心费耐尔(Fornell)博士综合顾客期望、购买后的感知、购买价格等多方面的因素构建了一个顾客满意度计量经济学逻辑模型,即费耐尔模型。顾客满意度模型最早应用于测量顾客对企业提供的产品或服务质量的满意程度,以此衡量企业的竞争优势,反映市场对企业产品或服务的认可程度。1993年美国颁布《政府绩效与结果法案》,明确指出要以顾客为导向,将顾客需求作为政府公共部门存在、发展的前提。这标志着顾客满意度理论开始正式应用于政府绩效评估中。

近年来,顾客满意度理论越来越广泛地被应用于农村公共服务绩效评价研究领域。李燕凌、曾福生采用湖南省126个乡(镇)农户对农村公共品供给满意度评价抽样调查数据,运用CSI-Probit回归模型实证分析了农村公共品供给农民满意度及其影响因素,结果表明,农民满意度主要取决于农民受教育年限、医疗可及性、农户的有效灌溉面积率、农户距乡镇政府距离、农林技术站服务次数以及被调查者年龄等因素。[8]马林靖、张林秀使用全国性抽样调查数据,运用有序的Logit模型分析了农民对其所在村庄灌溉设施投资状况的满意度及其影响因素,结果显示,教育程度、项目实施前是否公开预算和征求意见,以及农户家庭是否参加了项目维护等因素都对农民满意度有积极的正向影响。[9]王延中、江翠萍基于903户农村居民家庭调查资料,运用路径分析法对农村居民医疗服务满意度的影响因素进行了分析,结果表明,农民的年龄、区域、职业、家庭收入水平直接影响其医疗服务满意度,而农民的文化程度、家庭成员的主要患病类型、家庭成员患病后主要诊疗方式等因素间接影响农民医疗服务满意度。[10]

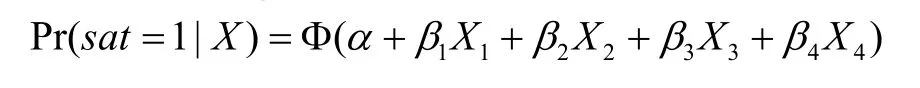

已有研究对于进一步深入研究农民对农村公共服务评价具有重要的借鉴意义,但这些研究多侧重于农民对农村公共物品和公共服务供给的可及性的评价,较少涉及到公共物品和公共服务供给的质量可能对农民满意度产生的影响,尤其还尚未有文献研究农民对农村道路供给的满意情况。事实上,公共物品和公共服务供给的质量和可及性同样重要,[11]而且,随着我国农村经济社会发展和新农村建设的不断推进,农民对农村道路供给的需求水平也在不断提高,道路供给的质量得到越来越多的关注。为此,本文根据顾客满意度理论,将农村道路供给的可及性、道路密度和道路质量纳入一个统一的分析框架中,建立Probit模型:

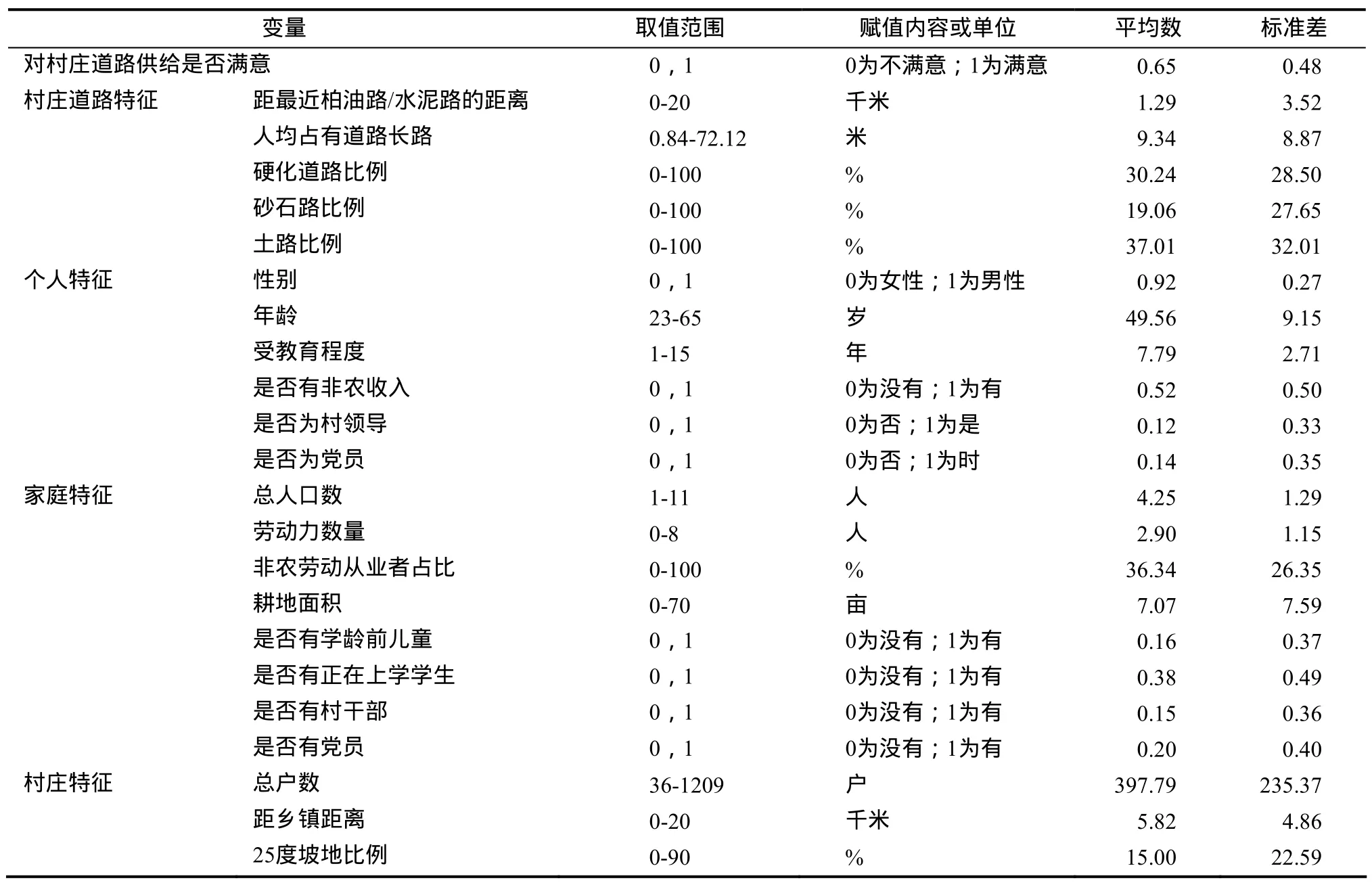

农民对于农村道路供给现状的满意度有“很满意”、“满意”和“不满意”,为便于对数据进行处理,本文把评价结果“很满意”和“满意”归并为“满意”,当被解释变量sat值为1时表示“满意”,sat值为0时表示“不满意”。借鉴已有研究,本文将解释变量分成四组:第一组是反映村庄道路状况的变量X1。对于村庄道路状况,本文从村庄外部道路条件即村庄与外界通达状况(用村庄距最近柏油路或水泥路的距离衡量)和村庄内部道路密度(用人均占有道路长度来测量)、道路质量(用路面状况即硬化道路、砂石路和土路分别所占比例来衡量)等三个方面考察。农民的个人特质、家庭特征以及村庄特征也是影响其道路供给满意程度的重要因素。因此,本文设置第二组反映受访者个人特征和社会特征的控制变量X2,包括受访者的性别、年龄、受教育程度、是否有非农收入、是否是村领导、是否是党员;第三组反映受访者家庭特征的控制变量X3,包括家庭总人口数、劳动力人数、非农劳动从业者比例、耕地面积、是否有学龄前儿童、是否有正在上学的学生、家中是否有村干部、是否有党员;第四组反映村庄自然特征的控制变量X4,包括村庄的规模(总户数)、地理位置(距乡镇的距离)、地形条件(25度坡地所占比例)。具体的变量说明如表1所示。

表1 变量选择及其含义

三、数据来源及描述性分析

本文所使用的数据来自于中国科学院农业政策研究中心2008年对全国5省100个行政村和2 000家农户的随机抽样调查。调查组先在全国范围内随机选取了吉林、陕西、江苏、河北和四川5个省,然后按照每个省随机抽取5个县的原则共确定了25个样本县,再按每个样本县随机抽取2个乡镇、每个乡镇随机抽取2个村、每个村随机抽取20家农户的原则进行农户抽样,通过对村干部和村民的实地问卷调查,最终收集了100个村道路供给和2 000家农户的有关信息。

表2显示,当前我国农村道路供给现状存在一定的地区差异。截至2007年底,江苏省的所有村庄都通了柏油路或水泥路,村庄距最近柏油路或水泥路的距离平均只有0.13公里,村庄与外界通达的道路条件最好;而陕西省和河北省与外界通达的道路条件相对较差,村庄距最近柏油路或水泥路的距离平均在2公里以上,特别是陕西省尚有20%的村庄没有通柏油路或水泥路。村庄人均占有的道路长度则以陕西和四川两省最多,分别有13.22米和12.31米之多,而江苏和河北两省相对较少,分别只有6.43米和4.74米。江苏省的村庄道路的路面状况最好,50.10%的道路都是硬化道路,土路的比例不到20%,而其他省份村庄道路状况较差,土路所占比例相对较高,其中吉林和河北省村庄中接近一半(46.60%,46.70%)的道路都是土路。

表2 截至2007年底5省农村道路供给现状

表3列出的是农民对现有农村道路供给的主观评价,包括农民对农村道路供给的满意程度、与2005年相比和与邻村相比本村道路供给状况。总的来看,农民对已有道路供给的满意程度(包括很满意和满意)不高。譬如,1/3的农民对现有道路供给不满意,有些省份(如吉林)高达40%左右的农民对已有道路供给不满意;农民对道路供给的很满意率也相对较低,平均不到20%,满意度最高的陕西省也不到30%,而江苏省只有约13%的农民对道路供给很满意。

表3 农民对农村道路供给的满意度 %

随着大规模农村道路建设的展开,农民普遍认为道路条件与以往相比有了很大程度的改善,但是农村道路供给状况和农民的期望值仍然有很大差距。与2005年(表3第4-6列)相比大多数(近3/4)农民认为道路条件已经得到了改善,其中,陕西省有高达83%的农民认为本村的道路条件比2005年更好。然而,当进行横向比较时(表3第7-9列),大部分农民则认为本村的道路条件不如邻村或只是和邻村一样,只有不到40%的农民认为本村的道路条件比邻村好,河北省只有约28%的农民认为本村的道路条件比邻村更好。

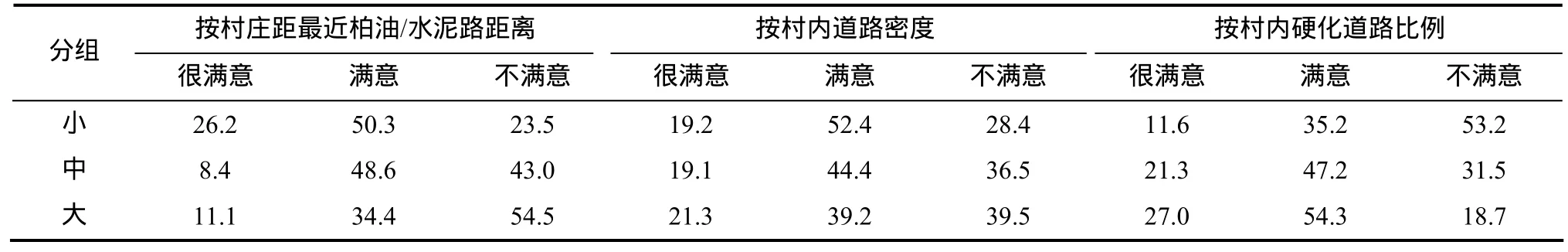

笔者把100个村庄分别按照村庄距最近柏油/水泥路的距离、村庄内道路的人均占有长度和硬化道路在村内道路中所占比例等分成小、中、大三个组,来考察村庄道路供给状况和村民满意度之间的相关关系(表4)。结果表明,村庄的外部道路条件影响着村民道路供给满意度。随着村庄距最近柏油/水泥路的距离越来越远,村民对道路供给的满意度也越来越低,满意率(包括很满意和满意)由76.5%下降到45.5%,减少了31个百分点;其中很满意率由26.2%下降到11.1%,减少了15.1个百分点。与此同时,不满意率由23.5%上升到54.5%,增加了1.3倍。

一个值得注意的现象是,村民道路供给满意程度并没有随着村庄内部道路长度的增加而增加,相反却在下降。从表4可以看到,当村庄内部道路密度较高,即人均占有村庄道路较长时,只有60.5%的农民对当前道路供给表示满意(包括很满意和满意),比村内道路密度较低的村庄低11个百分点。与此同时笔者还发现,道路路面状况越好,村民的满意程度越高。表4显示,道路路面状况较好即硬化道路占比较高的村庄,农民的满意度较高,达到了81.3%,比路面状况较差的村庄要高出近35个百分点,其中表示很满意的农民占到了27%,比路面状况较差的村庄高15个百分点。

表4 村庄道路供给分组满意度比较 %

四、计量结果分析

1.个人特征和家庭特征对农村道路供给满意度的影响

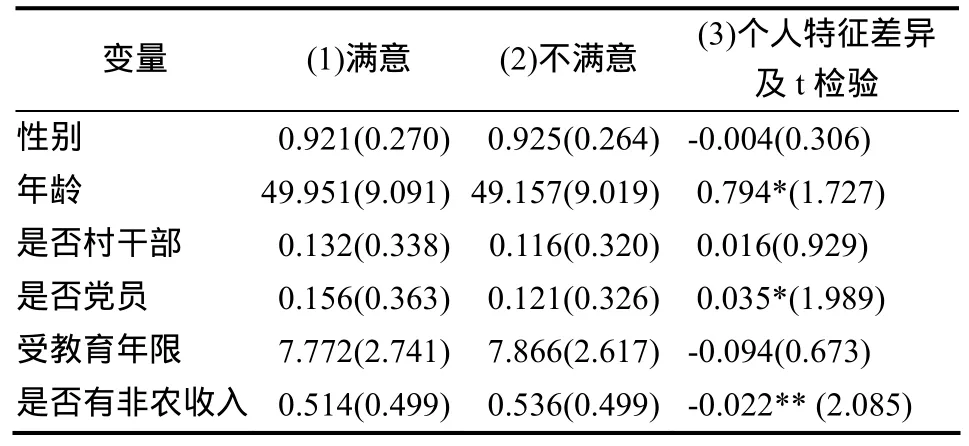

表5、表6列出了受访者的个人特征和家庭特征对农村道路供给满意度的影响。两张表还将受访者按照评价结果分“满意”或“不满意”两组进行对比,以初步判断两组受访者在个人和家庭特征上是否存在系统性差异。表5受访者的个人特征对比结果表明,两组受访者在某些特征,如性别、是否为村领导、受教育程度等方面几乎没有差异;但是,两组受访者在年龄、是否有非农收入和是否党员上具有较为明显差异,年龄较大的受访者相对来说对已有道路供给的满意度较高,而为党员的受访者满意度也较高,此外,有非农收入的受访者对道路供给的满意度相对较低。

表6受访者家庭特征的对比分析结果显示,“满意”和“不满意”的受访者在家庭规模、耕地面积、非农劳动从业者比例、家中是否有学龄前儿童、是否有党员等方面存在显著差异。比较而言,对已有道路供给满意的受访者,家庭人口数量和耕地面积较多,非农劳动从业者比例较高,家中多有党员和学龄前儿童。两组受访者在家庭的抚养系数、家庭中是否有上学学生以及家庭中是否有村干部等方面对道路供给满意度并不存在显著差异。

表5 受访者个人特征

表6 受访者家庭特征

2. 农村道路供给农民满意度的影响因素分析

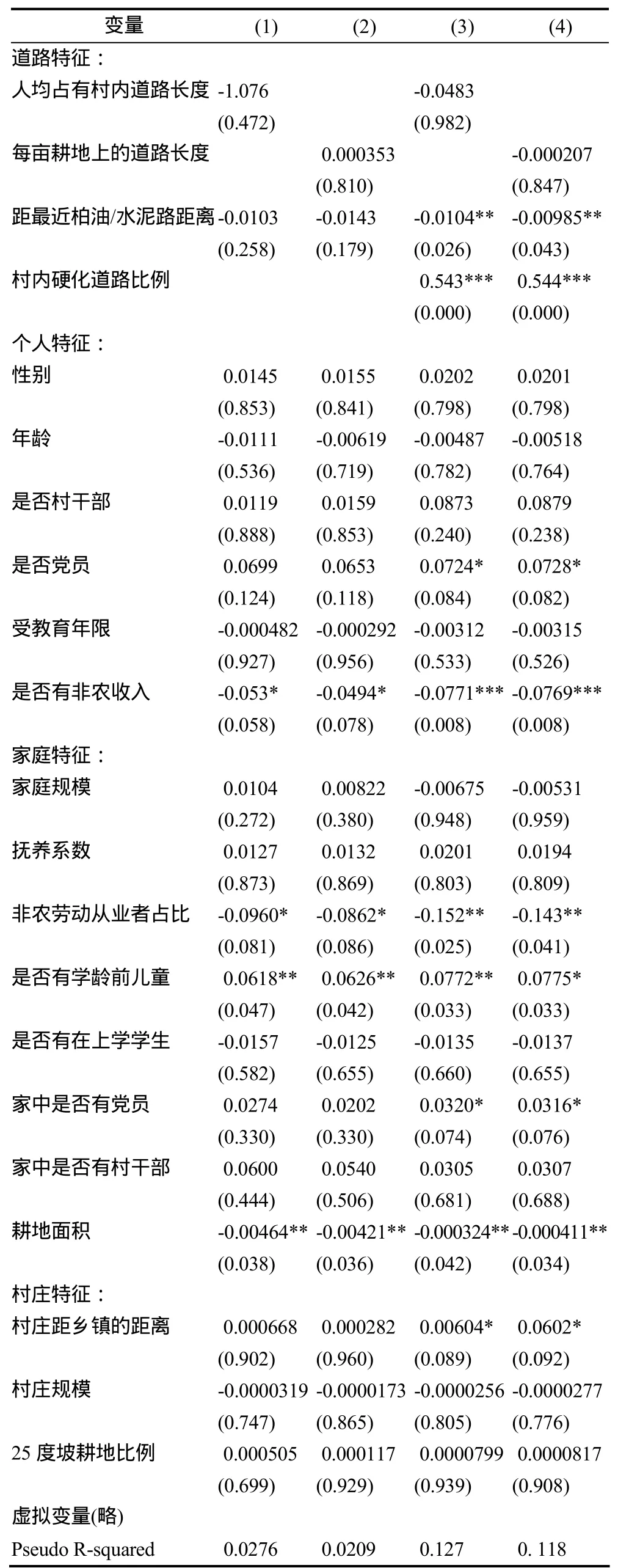

表7列出了农村道路供给农民满意度的Probit模型估计结果。出于稳健性的考虑,在模型估计过程中本文从两个维度度量农村道路密度,即人均占有道路长度和每亩耕地上的道路长度(由于调查问卷中没有收集村庄面积的数据,因此本文用每亩耕地上的道路长度来近似度量村庄的道路密度)。表7的第1列和第2列是只引入道路供给可及性和道路密度等有关数量方面的估计结果,第3列和第4列则是加入表征道路质量变量的估计结果。此外,由于样本是采取分层抽样的方法获得,因此,在模型估计时本文还做了聚类(cluster)校正。

模型估计结果显示,当只考虑道路可及性和道路密度等有关道路数量对农民满意度的影响时,两者对农民满意度的影响均为负且在统计上不显著(表 7第 1、2列)。当将表征道路质量的变量(硬化道路在村内道路所占比例)引入模型中以后,模型的拟合度显著提高,Pseudo R-squared值由0.0276和0.0209增加到0.127和0.118(表7最后一行)。但是表征道路密度的变量系数(人均占有道路长路或每亩耕地上的道路长度)依然在统计上不显著(显著性概率分别为0.81和0.85),而表征道路可及性变量(村庄距最近柏油路或水泥路的距离)系数的显著性水平明显提高,达到了 5%的显著性水平且为正,特别是道路质量(硬化道路占比)变量对农民满意度的影响尤为明显,其系数为正,达到 1%的显著水平(表7第4行,第3、4列)。

由此可以看到,农村道路的可及性和道路质量状况是影响农民道路供给满意度的重要因素。如果村庄对外通达的道路状况越好(即村庄距最近柏油路或水泥路的距离越近)农民对道路供给越满意。同样,提高村内的道路质量(即村庄道路的硬化比例越高)农民的满意度也会增加。道路密度对农民满意度的影响则并不显著,这可能是由于村内的道路建设已经具备了一定的数量水平,农民对道路供给的要求相应提高,单纯地增加道路建设长度已不能满足农民对道路供给的需求。

个人、家庭以及村庄特征等变量的估计结果显示,个人特征中是否具有非农收入、是否是党员是影响农民道路供给满意度的重要因素(表7第3、4列)。有非农收入的受访者对道路供给的满意度相对不高,而受访者为党员的满意度则相对较高。家庭特征中,耕地面积、非农劳动从业者占比、是否有学龄前儿童以及是否有党员都对满意度有显著的影响。其中,非农劳动从业者占比和满意度有着显著的负向相关关系,而家庭耕地面积、家中是否有学龄前儿童和党员都和道路供给满意度有着显著的正向相关关系。村庄特征中,距离乡镇越近的村庄农民对道路供给的满意度越高。

对于有非农收入和家中非农劳动从业者占比较高的受访者来说,由于职业选择的关系,他们对农村道路供给的要求和期望会更高。身为党员或家中有党员的受访者出于对政府和村组织的信任或身份的限制,对农村道路供给会更多地表达满意的态度。家中有学龄前儿童的受访者因为照顾孩子家务劳动相对较重和家中耕地面积较多的受访者农业生产任务相对较重,他们日常的生产和生活多集中在一个相对较小的范围(如村庄甚至村小组),因此,对道路供给的敏感性和要求相对不高,满意程度较高。地理位置较好、距离乡镇较近的村庄道路条件相对较好,因而农民的满意度较高。

表7 农民道路供给满意度的Probit模型估计结果

五、结论和启示

本文根据顾客满意度理论,将农村道路的可及性、密度和质量纳入一个统一的分析框架中,并基于2008年全国5省100个行政村和2 000农户的调查数据,建立Probit模型深入分析了农村道路供给农民满意度及其影响因素,结果显示:首先,尽管近年来农村道路状况有了很大程度的改善,但是与农民的需求相比还有较大差距,农村道路供给农民满意度普遍不高。其次,村庄外部的道路条件和村庄内部的道路质量与农村道路供给农民满意度显著正相关,而村庄内部道路长度的影响则不显著。再次,农民的组织身份(是否为党员)和职业选择(是否有非农收入)与农村道路供给农民满意度显著正相关,其他一些个人特征如性别、年龄、受教育程度等的影响并不显著。另外,家庭成员的职业选择、家庭中是否有学龄前儿童、家庭成员的组织身份、家庭的土地资源禀赋等和农村道路供给农民满意度密切相关。最后,村庄的地理位置和道路供给满意度显著正相关,村庄规模以及村庄地形条件的影响不显著。

上述分析表明,随着社会主义新农村建设的深入推进,广大农村居民对道路供给的需求不断变化和提高,要提高农村道路供给农民满意度,一方面要提高村内新建、改建道路的规划、建设水平,村庄内新建主干道和村组道路应全部规划为硬化道路,原有主干道和村组道路为砂石或土路的应升级为硬化道路;另一方面,要加大落后地区通村公路的建设力度,同时还要关注已有通村公路的维护保养,便利村民出行,以改善农村居民的生活条件,满足农村居民日益提高的道路需求,提高农村居民的福利水平,使其分享改革发展的成果。

[1]任玉岭.农村道路建设应作为新农村建设第一要务[J].中国经济周刊,2006(30):15.

[2]国务院发展研究中心课题组.“十二五”时期我国农村改革发展的政策框架与基本思路[J].改革,2010(5):5-20

[3]李 文.农村道路投资与减贫[J].农业技术经济,2007(4):71-77.

[4]邓蒙芝,罗仁福,张林秀.道路基础设施建设与农村劳动力非农就业——基于 5省 2000个农户的调查[J].农业技术经济,2011(2):4-11.

[5]周月书,胡 越,梁人焯,等.我国农村道路供给的影响因素分析——基于江浙皖三省的调查[J].江淮论坛,2010(4):37-43.

[6]王明昊,赵 阳.准公共品供给机制与需求满意度的实证研究——以农村公路为例[J].农业经济问题,2008(9):77-82.

[7]李 强,罗仁福,刘承芳,等.新农村建设中农民最需要什么样的公共服务——农民对农村公共物品投资的意愿分析[J].农业经济问题,2006(10):15-20.

[8]李燕凌,曾福生.农村公共品供给农民满意度及其影响因素分析[J].数量经济技术经济研究,2008(8):14-25.

[9]马林靖,张林秀.农户对灌溉设施投资满意度的影响因素分析[J].农业技术经济,2008(1):34-39.

[10]王延中,江翠萍.农村居民医疗服务满意度影响因素分析[J].中国农村经济,2010(8):80-87.

[11]World Bank.World development report 1994:Infrastructure for development[M].Washington DC:World Bank Publications,1994.