第15届亚洲杯中日两队进攻特点对比分析

朱成成

(武汉体育学院研究生院 湖北武汉 430000)

在第15届亚洲杯上日本队在进攻上多是以短传为主,通过中前场成功率极高的短传配合慢慢向前渗透,中边转移,掌控场上局面,这一进攻特点已经慢慢成为世界足球强队进攻的主流。应该说日本队很好的充分利用了自身的特点,找到了适合自己发展的足球理念——走技术风格路线。相比之下中国队的进攻相对比较单调,以边路进攻为主,长传打身后球,中前场通过短传组织进攻不利,成功率不高,难以形成有威胁的进攻,得分多为定位球得分。从这点上来看,中国队的进攻相比于日本队还是比较落后的,控球能力差是中国队存在的关键问题。中国足球应当借鉴一下成功国家的事例,总结和改善自己,逐步形成自己的风格。

1 研究对象与研究内容

1.1 研究对象

第15届亚洲杯足球赛日本队所有六场比赛和中国队所有三场比赛。

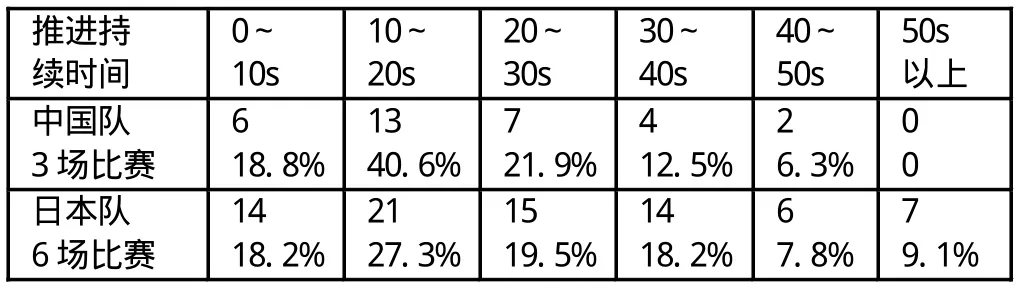

表1 中国队与日本队完整进攻在各推进持续时间的次数及所占比例

表2 中国队与日本队完整进攻中推进位移的次数及所占比例

表3 中国队与日本队平均每次完整进攻传球形式分析

1.2 研究内容

(1)完整进攻的次数、推进时间、位移分析:对中日两队完整进攻的次数、推进时间、位移进行统计分析,对比两队的进攻强度、节奏。(2)完整进攻中的传球情况分析:完整进攻的传球情况包括每次完成完整进攻的传球方式、传球次数,通过对比分析研究中日足球进攻组织的不同。(3)完整进攻中的射门情况分析:对两队完整进攻的射门的方式进行统计,通过对射门得分情况分析得到两队的进攻效率。

2 研究方法

根据本研究的目的与内容,确定了以下研究方法。科学系统的,严谨实证的获取材料,分析研究目标。(1)文献资料法:通过查阅2000年以来有关于足球进攻的文献资料,获取相关文章的研究内容及方法。(2)录像观察统计法:对第15届亚洲杯足球赛日本队与中国队总共的9场比赛录像进行观察。(3)比较分析法:对第15届亚洲杯足球赛日本队的6场比赛和中国队的3场比赛的各项数据进行对比分析。

3 结果与分析

3.1 完整进攻次数、推进时间分析

3.1.1 完整进攻次数分析

完整进攻是指除去前场任意球和角球直接攻门以外的每次包含进攻的发起、发展以及结束3个阶段的进攻过程,通常指从前、中、后三个区发动并发展到对方防守三区并已经形成或即将形成射门机会的进攻。完整进攻的次数能够反映一支球队进攻实力以及进攻强度。通过统计可以得出中国队、日本队的场均进攻次数分别为10.7次、12.8次,场均相差2.1次。中国队与日本队之间在组织完整进攻方面存在着较大的差距。中国队在组织进攻方面缺少能够调动全场进攻、控制节奏的球员,这就使得场上进攻凌乱,球员往往陷入单打独斗的境地,最后一脚传球欠缺准度,无法形成有效射门,从而无法形成有效的完整进攻。反观日本队,进攻组织有序,场上形势往往能够控制在自己的节奏中,从而能够形成较多次数的完整进攻。日本队中有多名能够控制场上节奏的球员,如中场的长谷部诚、远藤保仁,这两名后腰球员在日本队的进攻中起着比较大的作用,从后场推进到前场过度都能够很好的把球控制在本队脚下,这是中国队中缺乏的球员。一次完整的进攻要求在传递球方面有着很高的成功率,同时队友的穿插跑位要及时、恰当,前锋球员也要有较好的拿球能力、做球能力以及射门能力。中国队锋无力的状况已经存在好多年,前锋球员把握机会能力较差,这一点也是中国队需要及时提高的地方。

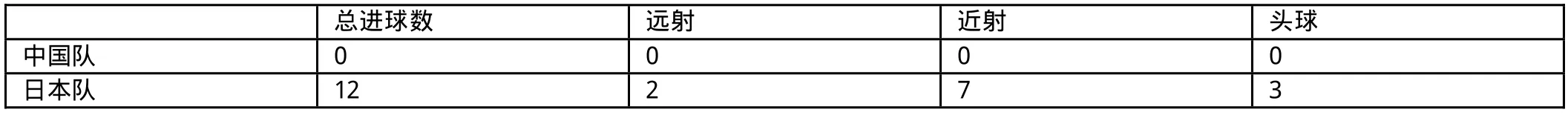

表5 中国队与日本队在完整进攻中射门情况统计

表6 中国队与日本队在完整进攻中的进球情况统计

3.1.2 推进时间、位移分析

表1是本届亚洲杯中中国队的3场比赛和日本队的6场比赛完整进攻的推进时间(完整进攻推进时间是指从每次进攻的发起、发展以及结束三个阶段所用的时间)的分析。可以看出,中国队完整进攻的推进时间大部分持续在0~30s的时间内,日本队大部分持续在0~40s的时间内,且在持续时间30~40s内的完整进攻所占的比例远远高于中国队。从推进时间上看,中国队完整进攻的推进时间较日本队还是有差距的,如50s以上的推进时间中国队没有以下,日本队有7次,很明显的看出中国队在组织进攻时往往在短时间内完成,而且进攻的效率不高,中国队所有的4粒进球没有一个运动战进球,都是定位球直接进球或是定位球配合进球,从这一点能够明显的看出中国队持续进攻的能力以及掌控球的能力不够强。日本队在组织进攻时能够长时间的控制球,且能够寻找到最佳的破门机会。总的看来还是控球能力上的差距。

从表2可以看出,中国队与日本队在完整进攻向前推进位移(一次完整进攻向前推进的位移指从每次进攻的发起、发展以及结束三个阶段球向进攻方向运行的直线距离)。这项数据差距不大,各推进位移范围内所占的比例也很平均,稍微有点差距的就是在80m以上的推进位移上,日本队比中国队略多,这也不难看出日本队在控球上的优势,中国队虽然在这项数据上与日本队相差不大,但并不能体现中国队的优势所在,中国队向前推进位移依靠的是简单的打身后球及长传球,下文有数据例证,在这种推进方式下队友很难同时跟进到前场,于是多形成进攻球员较少的局面,形成不了有威胁的进攻。

3.2 完整进攻中传球情况分析

3.2.1 完整进攻中传球形式分析

从表3中可以看出,在平均每次完整进攻的传球总次数上,日本队比中国队要多2.4次传球,从这一点上分析得出中国队的进攻打法相对于日本队来说比较简单、快速,中国队在进攻中的选择上比较单一,视野不够开阔是造成传球次数少的主要原因。反观日本队,球员的跑动往往给传球者以更多的选择传球的机会,这样就有了更佳的传球线路,组织就更加合理。直接传球(直接传球指在比赛中通过一次触球把球处理掉;间接传球指在比赛中通过两次触球或两次以上触球把球处理掉)能够更好更快的找到合适的传球点,日本队在这方面比中国队高出6.8%,数量上多1.2次,直接传球成功率相对于间接传球要低,但时机的把握要好,体现了日本队球员的把握传球时机的能力要比中国队强。在间接传球上,中国队比日本队高出6.8%,数量上少1.2次,间接传球能够更稳更准确的找到接球者,使队友的拿球更加舒服。

3.2.2 完整进攻中传球方式分析

表4是对两队在完整进攻中的传球方式进行的统计结果,向前短传球和横、回传球的比例较大,这与世界各足球强队相统一。短传球的传球成功率高、隐蔽性强,是控制比赛节奏、渗透式阵地进攻运用最多的传球技术。横、回传球在稳定球队节奏、攻防转换时常用,能够很好的调动对手,便于球队更好的寻找时机。从统计结果中看出向前中长传球的比例两队都较低,仅有13.2%、9.1%,这是由于中长距离传球的准确性不高,在空中飞行时间长,容易被抢断。统计结果中中国队比日本队在向前中长传的比例上多出4.1%,这与中国队球员的身材高大有关系,利用身体优势打高空球能够充分的利用自己的优势点。日本队身材普遍矮小,所以中长传球极少采用。

3.3 完整进攻中射门情况分析

3.3.1 完整进攻中射门方式分析

从表5中可以看出,中国队在完整进攻中有50%选择的是远射,近射比例相对较少,由此可以得出中国队在组织进攻时,很难将球传至距球门最有威胁的地方,通常是在推进到罚球区以外就选择了射门,这就大大降低了进攻的效率。通常情况下,距离球门越近射门,进球的可能性就越大。同时也可以看出中国队在面对对方罚球区内密集防守时办法并不多。中国队的头球比例仅有23.1%,在亚洲,中国队是公认的身体素质比较好的球队,具有明显的身高优势,而中国队在打高空球这一点上并没有真正利用到自己的优势。反观日本队,46.8%的射门选择近射,这也可以看出日本队在进攻中目标很明确,就是利用自己出色的脚下技术与配合将球打到对方门前,选择更佳的射门机会。日本队头球比例仅为17.7%,这也是因为日本队球员身材普遍较矮,在争夺空中球时没有优势。日本队在进攻中能够充分利用自己的长处,避开自己的短处,提高进攻效率。

3.3.2 完整进攻中进球情况分析

从表6中明显的看出中国队进攻的乏力,在所参加的3场比赛中,没有一粒进球是在完整进攻中取得的,中国队的总共4粒进球都是依赖定位球直接攻门或是定位球配合,明显的反映出中国队组织进攻的不力。表5所示,中国队在选择射门方式上多采用远射,加上球员把握机会的能力欠缺,使得中国队难以破门。日本队推崇的是打地面进攻,脚下技术好,球员跑位积极,组织到前场并不急于射门,而是继续需找直塞球及横穿球的机会,将球打至门前,创造更好的进球机会,这也大大提高了进球率。

4 结论与建议

(1)日本队在完整进攻次数的形成能力方面比较强,球队组织能力强,控制节奏的能力强,中国队在完整进攻的数量和威胁上较日本队差距较大,中国队应当在技术层面和战术层面努力提高,在进攻组织中避免无谓的传球失误,这样才能打出有效的进攻。(2)日本队在平均每次完整进攻的持续时间上要高出中国队许多,说明中国队在进攻的组织能力不强,无法长时间控球,完成进攻的方式比较简单。中国队在球员接应、穿插跑动上需要改善。(3)短传与横、回传球都是两对传球的主要方式,中长传球相对较少,两对进攻多以地面进攻为主。(4)进攻中中国队没有充分利用自己的优势,在面对强队防守时无法选择最佳的射门方式,日本队在这一点上是中国队学习的榜样。需要加强球员的传球意识,提高视野开阔度,在前场的配合也应当加强。

[1]张辉,于泉海,梁殿乙.第18届世界杯足球赛有效进攻方式的研究[J].沈阳体育学院学报,2006,25(6):89-92.

[2]杨晨,陈宣东.中日男子青少年足球后备人才培养状况的对比研究[J].体育世界,2006,3:46-48.

[3]黄大伟.甲A联赛与世界杯足球比赛进攻进球推进情况的比较[J].北京体育大学学报,2005,28(4):562-564.

[4]常海港.第18届世界杯足球赛传球技术特征研究[D].西安:陕西师范大学,2007.