难忘的书与插图(一)

汪家明 / 文

《初升的太阳》:妹妹卡嘉的画像(柯里亚12岁画)

在我的“书梦”中,是无法把书与插图分开的。且不说《战争与和平》、《悲惨世界》这些巨著,也不说海底两万里》、《福尔摩斯探案集》之类离奇的作品,即便是一些不太被人看重的小说,如《初升的太阳》、《远离莫斯科的地方》、《铁木尔和他的队伍》等,也都因了其中的一两幅插图,使我总不能忘。尤其是《初升的太阳》,书中的插图,实际上是小说主人公——15岁即去世的少年画家柯里亚自己的作品,他为妹妹卡嘉画的铅笔肖像,为卫国战争胜利而画的《礼炮》,为屠格涅夫小说《歌手》画的插图以及预兆了自己命运的水彩画《前奏曲》——初看这些图画到现在已经45年了,但想起它们,我仍感受到当时读书的心情,那充满憧憬和梦幻的年代!

《初升的太阳》:为屠格涅夫《歌手》插图(柯里亚13岁画)

最让我珍重的,还是普希金的《欧根·奥涅金》和《抒情诗集》的插图。两本书都是20世纪50年代出版的查良铮的译本。不同的画家画的五六种达吉亚娜的形象,都收在书中。我喜欢季莫森科笔下如同一株白桦树一样的达吉亚娜,那纯情、羞怯、柔弱的姿容令我怦然心动。抒情诗《秋·断章》的插图,画的是几株叶已落尽的白桦树,遍地泥泞,空中飞舞着残叶,一个人骑着一匹快马在树间飞驰,斗篷被风吹起。这是典型的俄罗斯秋天的景色,列维坦的画中经常表现的。它与我能够背诵的诗句融为一体,产生难以言说的情境:“啊,忧郁的季节!多么撩人眼睛!/我迷于你行将告别的容颜,/我爱自然间弥留的万种姿色,/树林披上华服,紫红和金光闪闪——/在林阴里,凉风习习,树叶在喧响,/天空笼罩着一层轻纱似的幽暗……”

有一段时间,我喜爱插图达到狂热的程度:把自己仅有的几本藏书《魔沼》、《巴黎圣母院》、《钢铁是怎样炼成的》、《幼年·少年·青年》、《怎么办》的插图裁下来,贴到硬纸板上,作为独立的艺术品收藏。如今除了《钢铁是怎样炼成的》,其他几本书都已不知去向,唯有那些插图仍贴在纸板上。

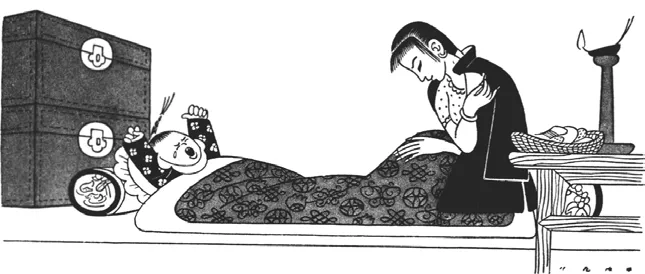

《幼年·少年·青年》的插图存有三幅,一幅是在女仆的房间里,正在恋爱的年轻人坐在烛前,忧郁地弓着腰,他身边是天真无邪、正在缝纫的少女,“她有明亮的蓝眼睛,浅黄色的大发辫和高胸脯……”窗外漆黑一片,墙上钟表在走动;另外两幅画的是野外,尤其那幅年轻人与公爵夫人及其妹妹在树木簇拥中的水池小桥上的插画特别令我喜爱,它表现了一种遥远年代、遥远地方的生机勃勃而又平静慵懒的生活场景。在这幅画的背面,我用钢笔写着,“托尔斯泰:《幼年·少年·青年》,1972”。2001年春的一天,我在学者李书磊、杜玲玲夫妇家里聊天,聊到早年读过的书,李书磊取出他于1993年购于旧书店的、1957年新文艺出版社出版的、高植先生翻译的幼年·少年·青年》,版本与我当年所读的仿佛。除了22幅单页铅笔素描插图外,书中每一章的章题下还有一幅小小的线描题图。《幼年》28章、《少年》7章、《青年》45章,加起来正好是00幅题图!其绘画之生动,设计时摆放的位置之恰当,实在值得我们的出版家、装帧家们学习。

《欧根·奥涅金》:像白桦树一样的达吉亚娜

2000年4月,人民文学出版社出版了精装《列夫·托尔斯泰文集》,共7卷,其第一卷即《童年·少年·青年》,谢素台译(书名译法不一)。书中收有三幅插图,高植译本中亦有此三幅插图,构图、构思、人物均相同,但又有区别,作画者为克列缅季耶娃。不知两书的插图出自同一人之手,还是克列缅季耶娃模仿前人所作?旧版本中22幅插图,新版本仅收三幅,聊为点缀而已。00幅题图则被统统弃之。我真不理解,堂皇的17卷精装本,为何不能在插图上下点工夫?

忽然想到鲁迅先生在20世纪30年代初,为苏联小说《铁流》寻插图的事。他是在杂志上得知苏联画家毕斯凯来夫为《铁流》刻插图一事的,当即写信给正在苏联的曹靖华先生。曹靖华先生不负所托,费了许多周折找到画家,终于把木刻插图寄来,同时嘱鲁迅先生寄一些中国宣纸给苏联画家。没想到宣纸寄到后,苏联画家大为高兴,陆续寄来多种木刻作品,作为回赠。《铁流》图寄到时,书已印完,鲁迅先生决定将这些图单独印制出版,后因战事,制好的版被战火烧毁,直到两年后,才在《文学》杂志上刊出,了却了鲁迅先生一桩心事。类似的故事,还有鲁迅先生印行的《死魂灵百图》。完全出于一个偶然的机遇,翻译家孟十还在上海旧书店购得俄国1893年版的《死魂灵百图》(阿庚作于19世纪40年代),大约是一位流亡中国的俄罗斯人为生计而变卖的。在中国,恐怕仅此一本。不久,曹靖华先生又从彼得堡购得与阿庚同时代画家梭可罗夫的《死魂灵》插图12幅。鲁迅称这是“意外的运气”,把二者合在一起出版,并在《小引》中说明了这些插图的来龙去脉。鲁迅先生还说:

《魔沼》 林中问路

《幼年、少年、青年》插图

《钢铁是怎样炼成的》:保尔在海边思索生命的意义

《城与年》插图 鲁迅先生选用的苏联插图,画左侧的文字说明是他亲笔所写。

果戈理开手作《死魂灵》第一部的时候,是1835年的下半年,离现在足有100年了。幸而,还是不幸呢,其中的许多人物,到现在还很有生气,使我们不同国度,不同时代的读者,也觉得仿佛写着自己的周围,不得不叹服他伟大的写实的本领。不过那时的风尚,却究竟有了变迁,例如男子的衣服,和现在虽小异大同,而闺秀们的高髻圆裙,则已经少见;那时的时髦的车子,并非流线形的摩托卡,却是三匹马拉的篷车……凡这些,倘使没有图画,是很难想象清楚的。

这确是简单而明了的道理。电影《战争与和平》的人物和道具,是直接取自小说的插图,尤其是彼埃尔的善良、聪明而又笨拙可爱的样子;18世纪英国女作家奥斯丁的《傲慢与偏见》,中译本中收有40幅线刻铜版插图,所绘当时的服饰与发式,伊丽莎白和达西的形象、性格和风致,均为近年重新拍摄的电影所借鉴,达到酷似的程度。在这一点上,可以说,画家对小说的阐释,超过了研究者和评论家。

插图之于文学作品的作用,当然不仅是阐释。常常是,插图内容的丰富性超出了文本,表达着画家独立的艺术精神,而图像的特点,是表达的不确定性,使不同的读者产生不同的联想。这就是插图有时可视为单幅作品而独立存在的原因了。此时,插图起着扩张文本容量、调节阅读节奏,以及装饰书籍的作用。

我想,一个画家,为自己所喜爱的小说作插图,是一件美妙、愉快的事情吧。比利时木刻家麦绥莱勒竟为《约翰·克利斯朵夫》刻了600多幅插图,美国画家肯特为《白鲸》作了300多幅插图。这些插图精美绝伦,其中许多可以制成大张,镶之镜框,装饰房间,并不弱于世界名作。称得上精美绝伦的,还有萨佛其(Steele Savage)和哈舒伯格(Mac arshberger)为《十日谈》所作的插图、格里布尔为《德伯家的苔丝》所作的插图。这几种插图的共同特点,是有浓郁的装饰风格,是超越写实和高度概括的,有极强的艺术感染力。在这方面,中国画家丰子恺为杂志画的封面画和张光宇的《神笔马良》和《民间情歌》插图,有异曲同工之妙。画家们在画这些插图时,心中所充溢的灵动之气,跃然纸上。有这样的插图在目,文学好像更加摇曳多姿,阅读生活也更加饱满愉悦了。遗憾的是,以上提到的种种插图,都是许久许久以前的作品了。奇怪,据说“读图时代”已经到来,而文学插图事业却乏善可陈。似乎是,这一行已经过时了,只能留在像我这样老脑筋人的记忆里。

丰子恺的封面画

张光宇画的《民间情歌》