学术连锁:高田早苗与欧美政治学在近代日本与中国之传播*

孙宏云

近一二十年来,作为近代世界文明组成部分的“近代东亚文明圈”,已然成为学术界关注的热点课题①这方面的成果甚多,其中对本文较具启发意义的主要有:狭間直樹編:《共同研究梁啓超:西洋近代思想受容と明治日本》( 東京:みすず書房,1999 年) ;狭间直树:《西周留学荷兰与西方近代学术之移植——“近代东亚文明圈”形成史·学术篇》( 《中山大学学报》2012 年第2 期) ;山室信一:《思想課題としてのアジア―基軸·連鎖·投企》( 東京:岩波書店,2001 年) 、《法制官僚の时代:国家の設計と知の歴程》( 東京:木鐸社,1999 年) 。。相关研究显示,明治日本在西洋近代文明输入东亚的过程中扮演了非常重要的角色,推动了在东亚地域居于支配地位的传统中华文明向近代文明转型,包括民族国民国家的建构、知识革命与现代学科体系的形成等诸多方面。作为知识革命的一个领域,欧美政治学在导入日本之后进而辐射到中国与朝鲜半岛,其过程无疑是曲折而复杂的:不仅来自欧美的源头难辨,而且经过日本的吸收与改造,再到中国急功近利的输入,情形益加混杂。要想厘清其间的源流脉络,必须注重文献整理、条理史实。

从政治学作为一门学问正式进入日本的大学课程体系以来,东京大学和早稻田大学就成为日本政治学界的两大重镇,主导了日本近代政治学的形成与发展。作为早稻田政治学第一代学人的高田早苗和山田一郎等,从一开始就志向于发展与东京大学的德意志国家学派不同的实证主义政治学,而在早稻田政治学形成过程中真正起到了奠基者作用的则是高田早苗②参看内田満:《早稲田政治学史研究―もう一つの日本政治学史》第3 章,東京:東信堂,2007 年。。高田早苗(1860—1938),日本政治家、政治学者、教育家,曾参与创办和经营东京专门学校(早稻田大学的前身),后担任早稻田大学首任校长,也是早稻田大学清国留学生部的创办人之一③关于高田早苗的传记资料主要有:高田早苗述,薄田定敬編:《半峰昔ばなし》,早稲田大学出版部,1927 年;京口元吉著:《高田早苗伝》,早稲田大学,1962 年;早稲田大学大学史資料センター編:《高田早苗の総合的研究》,早稲田大学大学史資料センター,2002 年。。他与清末民初中国政、学界要人,如张之洞、陈宝琛、袁世凯、梁启超等均有接触,其著述多被译成中文广泛发行,对中国近代教育与文化学术的影响不可忽视。可以说,高田早苗在将欧美政治学导入日本和输出到中国的过程中起到了桥梁纽带作用。然而迄今为止,学术界极少注意到他与中国的关系①专论高田早苗与中国关系的论文有吕顺长《高田早苗の中国教育観》( 《四天王寺国際仏教大学紀要》第42 号,2006 年7 月,第115—127 頁) ;孙宏云:《高田早苗与清末中日教育交流》( 《史林》2012 年第6 期) 。京口元吉《高田早苗伝》中简略提到高田早苗与早稻田大学清国留学生部的设立,见该书第186—190 页。。

鉴于高田早苗在近代日本政治学系谱中的重要地位及其与中国现代政治学形成初期的文脉关系,本文以高田在政治学领域的活动及其学术思想作为线索,探讨他在将欧美政治学导入日本方面的贡献,并考察他的政治学著、译之作在晚清中国的译介情况及其对中国现代政治学形成的贡献与影响。

一、高田政治学的形成及其学术特征

关于高田早苗与日本政治学的关系,一般是从日本政治学史,尤其是早稻田政治学史的视角来进行把握的,相关研究成果主要来自早稻田大学。确切地说,是作为早稻田政治学派第三世代的吉村正和第四世代的内田满,尤其是内田,对高田的政治学作了相当深入与系统的研究②吉村正:《政治科学の先駆者たち―早稲田政治学派の源流》,東京:サイマル出版会,1982 年;内田満:《早稲田政治学史研究―もう一つの日本政治学史》。。他们致力于探明早稻田政治学派的源流。而在东京大学政治学派后继者眼里,高田的政治学并无特别之处。蜡山政道虽然在《日本近代政治学的发展》一书中将明治维新以后的日本政治学派分为“国家学派”与“实证学派”两个流派,以山田一郎、高田早苗、有贺长雄、长谷川万次郎、杉森孝次郎、大山郁夫等构成实证学派的系谱,但又认为高田早苗在《国家学原理》中提出的政治学研究之正道在于将历史的研究法与哲学的研究法相互结合起来的主张,明显是受当时在日本政治学界风靡一时的伯伦知理的国家学影响,还不能有意识地区分政治学与国家学的关系,仍然处在将二者等同的立场上③蠟山政道:《日本における近代政治学の発達》,東京:新泉社,1970 年,第106—107 頁。该书最初由実業之日本社于1949 年出版。。后来,同样出身于东大政治学派并研究东大政治学源流的田口富久治和大塚桂也不重视高田政治学的存在④参看田口富久治《日本政治学史の源流―小野塚喜平次の政治学》( 東京:未来社,1985 年) 、《日本政治学史の展開―今中政治学の形成と展開》( 東京:未来社,1990 年) 以及大塚桂《近代日本の政治学者群像―政治概念論争をめぐって》( 東京:勁草書房,2001 年) 。。

要认识高田的政治学,应当追溯到他的大学时代。1878 年9 月,高田早苗考入东京大学文学部。当时新设的东大文学部并非只专攻文学,而是掺杂着政治学、经济学、哲学、英文学、国文学、汉文学以及历史等科目。不过,所有的科目大体上被分为两类课程:一类是政治学、经济学和文学,另一类是哲学和文学。高田选择了前者,并兼修历史。据高田自称,当时政治学、经济学、哲学都由美国人费诺罗萨(Ernest Francisco Fenollosa)一人担任,讲授的内容为“リイバー”和“ウルシー”的政治学、边沁(Jeremy Bentham)的政治哲学、穆勒(John Stuart Mill)的经济原论,同时也讲授康德、黑格尔的德国哲学①高田早苗述,薄田定敬編:《半峰昔ばなし》,第36—37 頁;京口元吉:《高田早苗伝》,第46、49 頁。高田在《半峰昔ばなし》中提到的“リイバー”应该就是Francis Lieber,他生于德国柏林,1827 年移居美国波士顿,1835 年之后先后担任南卡罗来纳学院( South Carolina College) 的历史与政治经济学教授,哥伦比亚大学的政治经济学教授和政治学教授,著有 A Manual of Political Ethics (1838) 、On Civil Liberty and Self-Government (1853) 等。在《自治論》(1880) 、《政党》(1883)等早期日译本中,作者Francis Lieber 被译为“李拔”。“ウルシー”无疑就是美国人Theodore Dwight Woolsey( 1801—1889) ,政治学家和法学家。其著作主要有Introduction to the Study of International Law (1860) 、Political Science (1877) 。丁韪良曾将前者译为《公法便览》(1878) ,并将著者姓名译作“吴尔玺”。此前,日人箕作麟祥已将这本书译成日文《国際法 一名万国公法》(1875) 。。而据山下重一、杉原四郎等人的研究,费诺罗萨的政治学讲义使用的是斯宾塞(Herbert Spencer)的著作,如《社会学原理》(Principles of Sociology)、《社会静力学》(Social Statics)等②山下重一:《明治初期におけるスベンサーの受容》,《日本における西欧政治思想》( 年報政治学1975 年度) ,東京:岩波書店,1976 年,第94—96 頁;杉原四郎:《フェノロサの東京大学講義―阪谷芳郎の筆記ノートを中心として》,《季刊社会思想》第 2 巻第 4 号(1973 年 2 月) ,第 189—205 頁。。斯宾塞主张社会进化论和自由放任主义,因此费诺罗萨在《政治学讲义》中,从政治与社会的关系上来把握与讨论政治,将政治学定位于社会学中的一个领域③フェノロサ:《政治学講義》,刊行时间不详,收入松本三之介、山室信一校注:《学問と知識人》( 日本近代思想大系10) ,東京:岩波書店,1988 年,第344—366 頁。并参照大塚桂:《近代日本の政治学者群像―政治概念論争をめぐって》,第12—15 頁。。而致力于强化国家基础的明治政府对自由主义学说不感兴趣并决定转向德国学术,于是在1881 年6 月取消了费诺罗萨的政治学教学任务。同年10 月,司法省雇栗塚省吾担任政治学教学,不过这只是明治政府雇用德国人那特硁(Karl Rathgen)于次年9 月赴任之前的一个权宜之举。由此看来,高田早苗在东大读书期间就通过费诺罗萨接触了Lieber、Woolsey、边沁、斯宾塞和穆勒等英美学者的政治思想学说。

1882 年7 月,高田从东大毕业,随即参与创办和经营东京专门学校(1902 年改称早稻田大学)。从此直到就任早稻田大学首任校长而辞去了1909 年度的教学工作,他一直作为早稻田政治学教员队伍的中心活动于政治学一线,但此后他作为政治学者的活动并未完全停止。在大约30 余年的时间里,高田的活动按照其年龄段可以划分为三个时期:即20 多岁的第一期,从1882 年到1890 年代初;30 多岁的第二期,从1890 年代初到1900 年前后;40 多岁的第三期,为20 世纪初约10 年左右的时间④三个阶段的分期以及以下各个时期的概述均依据内田满的《早稲田政治学史研究―もう一つの日本政治学史》( 第84—88 頁) ,另参照其他相关资料。。

第一期,高田担任的教学科目甚多,仅政治学领域的就有宪法史、行政法、英国宪法史、政体论、宪法论、国会法、外交学、外交政略等。作为讲义录被刊行的有《英国行政法》、《英国政典》、《英国外交政略》、《英国宪法史》、《国会法》、《政体论》、《英国宪法》等。此外,由通信讲学会刊行的《通信教授政治学》也属于这一时期的成果。其担任的科目跨越范围之广,令人惊叹,然而其独创性是值得怀疑的。高田的东大同窗市岛谦吉就说:“当时创立东京专门学校的同窗诸氏所担当的讲义,除了山田一郎的政治学讲义外,多为现学现卖外国学说。”⑤薄田斬雲:《天下之記者——一名山田一郎君言行録》,東京:実業之日本社,1906 年,第41 頁。高田也不讳言其所编讲义的出处,如他在《英国政典》的“绪言”中就坦承:“本编乃参考ハトレイル氏著《中央政治论》、シャルマア氏著《地方政治论》、ファウル氏著《贫民救济论》三书而讲述的。”⑥这里提到的三位作者及其著作分别是:H. D. Traill,Central Government,1881;M. D. Chalmers,Local Government,1883;T. W. Fowle,The Poor Law,1881。又说《英国宪法史》“与其说主要是依据ラングミード的著述而成还不如说它是作为其口译更为恰当”①高田早苗:《英国憲法史》( 東京:東京専門学校,1886 年( ?) ,第3 頁。所指ラングミード的著述就是Thomas Pitt Taswell-Langmead,English Constitutional History: From the Teutonic Conquest to the Present Time,2nd.,1881。。而《英国宪法》则很可能是抄译自安森的《宪政的法与惯例》(William R.Anson,The Law and Custom of the Constitution,Part 1 Parliament,1886)。尽管如此,高田对于草创期的日本政治学还是有其贡献的,就是凭借其敏感的知识触角,积极地导入欧美特别是英国最新的政治学知识。

第二期,高田的活动领域极其广泛,除了在校外担任《读卖新闻》主笔、众议院议员、松隈内阁外务省通商局长、第一次大隈内阁文部省高等学务局长和专门学务局长等职务,还在校内出任东京专门学校出版部部长,组织刊行“早稻田丛书”。教学方面除了继续担当英国宪法、英国宪法史、帝国宪法、各国宪法等讲义,又在新设立的英语政治科讲授“伯伦知理国家论”、“伯吉斯政治学”。这一时期,高田开始关注美国的政治学著作。在英语政治科开设的“伯吉斯政治学”,其内容主要就是介绍美国哥伦比亚大学政治学院创始人伯吉斯(J. W. Burgess)的《政治学与比较宪法》(Political Science and Comparative Constitutional Law)。高田又将美国政治学者威尔逊(W. Wilson)的《国家》(The State:Elements of Historical and Practical Politics)译成日文,以“政治泛论”作为书名付梓,拉开了“早稻田丛书”的出版序幕。“早稻田丛书”以译介泰西著述为主要目的,至1909 年共出版了43 种译著。其中15 种属于政治学,按国别划分,英国5 种、法国2 种、德国1 种、美国7 种,可见其对英美政治学著作的偏重。这一时期,高田对有关英国宪政史的最新研究成果依然关注,由他独译或与他人合译并被列入“早稻田丛书”出版的就有《英国国会史》(1897 年)、《英国宪法论》(1899 年)、《英国今代史》(1900 年)②这 3 种日译本的原作者及书名分别是:B. C. Skottowe,A Short History of Parliament,1892; A. V. Dicey,Introduction to the Study of the Law of the Constitution,3rd ed.,1889; Justin McCarthy,A History of Our Own Times,Vol.1,1888。。另外,高田在这一时期留下的讲义《政治学研究之方法》也是值得注意的。

进入第三时期,高田更加忙碌,除了连续当选众议院议员,还先后于1900 年和1907 年出任东京专门学校学监和早稻田大学初代学长(即首任校长)。这期间,高田从1898 年起单独承担了此前由他和有贺长雄、织田一、井上密轮流担任的课程“国家论”(1899 年后改为“国家学原理”)讲义,此外还担当了“伯吉斯政治学”、“各国宪法”、“宪法论”等科目讲义。由于出任大学校长,高田在1907 年将“国家学原理”交由浮田和民担任,他自己只担任“政治学”和“宪法论”,直到1909 年才辞去所有科目的教学工作。在这一时期,高田与吉田巳之助共译的《政治学及比较宪法论》被列入“早稻田丛书”刊行。另外,堪称他这一时期讲义录之代表作的《国家学原理》,也是引人注目的。

从高田作为政治学者活动的上述三个时期来看,翻译与引述欧美政治学是其主要贡献,而他关注的重点似乎是在英美的政治学上。但是,考虑到高田的“国家论”(“国家学原理”)讲义与德国学者伯伦知理(J. K. Bluntschli)的国家学之间存在着关联,那么,到底该如何把握高田政治学的学术流派特征呢?即高田的政治学到底是属于英美流的实证主义还是德国流的公法研究路径呢?前面已经提到,日本学者对此问题看法不一,以下结合日本学者的观点作进一步分析。

吉村正说高田的政治学著作大体上可以分为三大类:第一类是高田自著的政治学;第二类是有关英国宪政史和外交史的著作;第三类是对西洋名著的翻译。其中第一类能够直接反映高田政治学的基本观点与主要特征。在吉村正看来,属于这一类的主要是《通信教授政治学》和《国家学原理》。《通信教授政治学》是高田为通信讲学会所作的讲义录,从1886 年4 月到1889 年6 月间共分11 回刊行,后于1891 年合刊发行。这是高田最初的政治学著作,也是他以“政治学”为题的唯一著作。它具有英国政治学的特征,对政治学的体系、对象、方法等不做抽象的、观念的研究,而是对有益于实际政治的运行和理解进行实际的、具体的研究。因此,关于何谓政治与政治学,不只是理论上的,而是从实际的立场与角度来进行立论①吉村正:《政治科学の先駆者たち―早稲田政治学派の源流》,第70—71 頁。。内田满也指出,《通信教授政治学》虽然没有依据某一特定的蓝本,但是参考最多的是穆勒的《代议政治论》,不仅随处可见长达二页左右的引用,而且类似穆勒论调的议论也不在少数。可见《通信教授政治学》具有英国自由主义政治学的特点。此外,《政体论》亦以穆勒论政体的两个标准——一则能使人民发达其智识道德及活动力者为善,否则为恶;一则设适当的机关利用其智识道德及活动力者为善,否则为恶——作为判断政治善恶和政体正邪的标准,并以此作为整个讲义展开的前提②高田早苗述,楢崎俊夫編:《政体論》,東京:東京専門学校政学部講義。未署日期。。

而未被吉村正提及的《政治学研究之方法》③政治科参考科目,早稻田大学中央图书馆所藏本上写有“明治29 年度”字样( 早稲田大学大学史資料センター編:《高田早苗の総合的研究》,資料 真辺将之編:《高田早苗著作目録》,第100 頁) 。笔者所见版本来自日本国会图书馆“近代デジタルライブラリー”,封面标题为“参考科目”,上面还盖有一个印有“制本明治二八·六·六”等字样的圆形印章,故可推测该讲义至迟写于明治二十八年即1895 年6 月之前。《政治学研究之方法》为其中的第一篇。大概可以反映高田政治学第二期的特点。《政治学研究之方法》是为东京专门学校校外生以及其他初学政治学的人所作的讲义,其中介绍了政治学的分类、学习政治学次序以及需要掌握的其他相关学科知识,并列举了各类参考书目。内田满认为这可能是日本最早的政治学研究与文献指南,反映了当时日本政治学的研究状况,即使作为日本政治学史的资料来看,也是极有意义的④内田満:《早稲田政治学史研究―もう一つの日本政治学史》,第96 頁。。透过这篇文献还可以看到高田当时对于政治学的一些基本见解:

第一,关于政治学的分类与内容构成,大体上采纳了德国学者的观点。他大概将政治学等同于国家学,认为政治学包罗甚广,宜分类研究。而分类之法,各家观点不同,他列举了两种分类法:一是伯伦知理分国家学为国家学泛论、国法学及政略学三种;另一种是将政治学分为国内政治学与国外政治学,国内政治学中又分宪法及行政二科,国外政治学即国际法。这种分类法与接替费诺罗萨在东京大学担任政治学教学的那特硁的分类法⑤ラートゲン著,山崎哲蔵、李家隆介訳:《政治学:一名国家学》( 上、中、下三巻合本) ,東京: 明法堂,1894 年訂正再版,第12—16 頁。那特硁认为不论国内政治学还是国外政治学,都必须以普通政治学为基础,实际上他的政治学分类是三分法,即将政治学分为普通政治学、国内政治学和国外政治学。完全一致。接着,高田依次简要介绍了国家学泛论或原理、国法学或宪法(分为宪法原理、各国宪法、宪法史)、行政学,并认为这些都属于国内政治学的范围,修完之后可通政治学之大要,至于国外政治学即国际公法尚须另外研究。

第二,对欧美各国政治学大体上采取综合折衷的态度。从他所推荐的书目来看,如国家学原理方面列举了民友社译バルゲス(J. W. Burgess)的《国家与政府》,平田东助、平塚定二郎共译的ブルンチュリー(J. K. Bluntschli)《国家学》,山崎哲藏译ラートゲン(Karl Rathgen)的《政治学》,土岐僙译ラレー(Sir. T. Raleigh)的《国家学要论》,石原健三、木下新三郎合译クレーン(W. W. Crane)的《政治学》,高田早苗译ウイルソン(W. Wilson)的《国家泛论》。以上各书著者分属于美、德、英三国。惟行政学方面所举者多系德、法学者的著述,高田说这是因为德、法学者对行政研究最深,而英国学者著述甚少,难资参考。关于政治学的研究方法,高田也持综合折衷的观点:一面宜推之于哲理,一面须征之于事实即历史;既不可不兼习法理学,又当考察实际之事。因此凡有志于政治学者亦当兼修法理学、统计学、政治哲学等。

第三,高田非常强调历史事实对于研究政治学的重要性。他认为在西洋各大学的政治学诸科目中,史学实占其七,是很适当的制度。因为历史学是政治学的基础,若不据历史而鹜入空理,结果会比较危险。而日本近时讲政治学者大都详于理论而疏于事实,故于历史学研究,不免荒废。他还强调事实记忆在历史研究中的重要性,对当时正在日本兴起的不屑为琐末之记事而专论文明大势的“文明史”提出了批评。在他看来,习史固当要注目大势,不可拘泥于区区之事,然而事实为社会变迁之原素,若忽视事实记忆,则历史将无从研究。

由此可见,这一时期高田的视野更为开阔,不再像第一期那样主要关注英国的学问,而是择善而从,体现出一种折衷综合的价值取向,不过仍然偏向历史与实证,其突出的表现是将威尔逊的《国家》译成日文。在译本序中,高田盛赞威尔逊学兼英、法、德历史学派,可谓美国新学派之泰斗;其识见高迈、文章雄浑,不让于英国的巴吉浩特(W. Bagehot)①ウィルソン著,高田早苗訳:《政治汎論》,東京:東京専門学校出版部,1895 年,“政治汎論序”。。另外,高田在《政治学研究之方法》中提到:“论英国宪法得失之著述中,以巴吉浩特及戴雪两氏之著为最……余所讲述之英国宪法讲义,自谓最资参考。”巴吉浩特的《英国宪法》(The English Constitution)同他的另一部名著《物理与政理》(Physics and Politics)一样,直接面对事实和现象,探讨实际运作的政治构造及其活动规则与运行方式②参看中译本《英国宪制》( [英]白哲特著,李国庆译,北京:北京大学出版社,2005 年) 和《英国宪法》( [英]白芝浩著,夏彦才译,北京:商务印书馆,2005 年) 。。戴雪(A. V. Dicey)的《英国宪法》(Introduction to the Study of the Law of the Constitution),则综合了历史方法、法律哲学的方法以及巴吉浩特的那种政治研究的方法③参看[英]戴雪著,雷宾南译:《英宪精义》,北京:中国法制出版社,2001 年,“译者导言”,第13—14 页。。高田曾与梅若诚太郎将戴雪的《英国宪法》译成日文。

如前所述,高田在第三期担任的讲义主要是政治学、宪法论和国家学原理。吉村正注意到高田既讲政治学,又讲国家学这一看似矛盾的现象,不过他认为这正是高田要将作为国家总论的国家学与研究政治现象的政治学分别成立的体现;而且高田所讲的国家学也绝非德国的国家学,没有对国家的本质、价值、目的、形状、起源等进行抽象的观念的论述,其独特之处便在于对国家实态作历史的、哲理的研究。《国家学原理》关注的中心问题是国家对于人的生活来说到底有什么意义,并由此而考察国家与民族、种族、家族、个人的关系以及国家兴亡的意义。吉材甚至将其中的一些文字表述等同于拉斯基(H. J.Laski)和麦克维(R. M. MacIver)的多元的国家论观点④吉村正:《政治科学の先駆者たち―早稲田政治学派の源流》,第93—98 頁。。而内田满对高田早苗与伯伦知理国家学的关系则做了相当细致的考察,解释也比较谨慎而曲折。他认为高田政治学进入第三期后,关注的重心转向了德国政治学,尤其注目于伯伦知理的政治学。据他分析,作为高田自1896 年度起一直在日语政治科担任的“国家学”(1900 年度起改称“国家学原理”)的讲义录,《国家学原理》在很大程度上是依据伯伦知理的国家学,不仅援引伯伦知理关于国家学的定义与研究方法的论述作为全篇的开头,而且整篇的目次也与伯伦知理的《一般国家学》的英译本《国家的理论》(The Theory of the State)大体相同。但是1903年以后刊行的《国家学原理》则主张政治学上的国家论须就“实想上的国家”进行研究。所谓“实想上的国家”是指通过历史考察而求得实态上的国家性质,而由哲理探讨之国家性质则为理想上的国家。可见高田这时所标榜的政治学上的立场可以被称作事实主义⑤内田満:《早稲田政治学史研究―もう一つの日本政治学史》,第93—97 頁。。其实,这一立场亦见之于伯吉斯的政治学⑥伯吉斯说定义国家的方法有两种: 一为由于纯粹哲学,一为基于归纳逻辑; 一为关于国家之理想( idea of the state) ,一为本于国家之实想( conception of the state) 。二者本该一致,但相异之处时有。在公法及关于公法的政治学上论国家,须就实想上的国家言之( バルジェス原著,高田早苗、吉田巳之助共訳:《政治学及比較憲法論》上巻,東京:東京専門学校出版部,1901 年,第 58—60 頁。英文原文见 J. W. Burgess,Political Science and Comparative Constitutional Law,vol.i,Ginn & Company,1890,pp.49—51) 。,不排除是受伯吉斯的影响,不过更有可能是受“美国新学派之泰斗”威尔逊的影响。至于说这一时期高田既讲美国伯吉斯的政治学,又讲德国伯伦知理的国家学,看似矛盾冲突,其实未必。因为伯吉斯曾先后在德国哥廷根大学、莱比锡大学、柏林大学学习,特别是在柏林大学接受了罗马史、德意志史以及公法的学习,其公法学习是受格内斯特(Rudolf von Gneist)指导的。因此,内田满称伯吉斯的政治学主要是属于德国国家学传统的政治学①内田満:《日本政治学の一源流》,東京:早稲田大学出版部,2000 年,第174 頁。。

因此,简单地说高田政治学是属于英美派或是德国派,都有笼统之嫌。首先,学派是一种复杂的学术现象,并不能简单地以国别来区分。如德国政治学中就既有法理学派,也有历史学派;早期的美国政治学不仅受英国自由主义和科学主义的影响,也受德国国家学影响甚深,因此也存在着不同的学术派别。高田本人的译著虽然多为英美政治学者的著作,这可能与他只擅长英语有关,而且德、奥学者的著作当时在日本已有不少译本,故有必要加强对于正在兴起的美国政治学的输入;但是不能因为他偏重译介英美政治学,就断定他属于英美的实证主义政治学派。其次,从高田政治学发展的三个时期来看,也存在着阶段性差异。体现高田政治学第一期特征的《通信教授政治学》,可能还受费诺罗萨讲授的政治学影响,并且延续着山田一郎的政治学风格②东京专门学校创立之初,政治学概论性质的课程是由高田的东大同窗山田一郎担任。山田于1884 年出版的《政治原论》被认为是日本近代最早的政治学专著。内容包括“总论”和“政党论”两部分,从人的本性、社会生活来解释政治的本质,认为国家只是一种社会现象,是政治社会的一部分。由此可见受费诺罗萨讲授的斯宾塞政治学之影响,是一种试图从社会层面来观察政治,建立有别于国家学的政治学体系。,大概也与开创东京专门学校的大隈重信以及小野梓等主张英国式的立宪主义立场有关。但是明治十四年政变后,日本明确了效仿普鲁士国家体制的方向性,日本政治学对德国国家学的倾向于是急速发展,在“加藤弘之=那特硁=小野塚喜平次这一系谱中,政治学=国家学的图式已经形成了”③大塚桂:《近代日本の政治学者群像―政治概念論争をめぐって》,第22 頁。。与此同时,民权派也开始向国权派靠拢。在这种背景下,高田对于德国国家学的接近也是可能的。

总体来看,高田政治学的内容并非一成不变,第一期表现为对英国立宪主义的拥护与追求,基于社会立场的民权论色彩浓厚;第二期为过渡时期,在德国政治学=国家学的概念范围中,折衷综合各家政治学说;第三期则比较倾向德国国家学,重视国家利益,倾向于国权论与帝国主义。这在《国家学原理》中有所反映,如第16 章“国家的目的”,几乎完全转述伯吉斯的观点,认为国家的目的分为三种:第一(最初)之目的、第二(中途)之目的、第三(最后)之目的。第一之目的在于民族的国家的建立;第二之目的在于完善国性,使其特别之处得以发达。恰如伯伦知理所言:“国家之目的,在发达人民之天性,在完全人民之生活”。为达此目的,不可不致力于政府与自由之创设;最后之目的即世界国家的建设,使人类理性得以完全发达④高田早苗述:《国家学原理》( 早稲田大学38 年度政治経済科第1 学年講義録) ,東京:早稲田大学出版部,1905年,第 154—159 頁。。从其《宪法要义》中关于自由的论述亦可见其对于国权的尊崇⑤高田说,所谓天赋自由之说,当属于哲学上研究的问题,不在政治学讨论之范围。若从政治学上来说,天赋自由如果没有主权的保护将全无效力。主权者,专制权也。社会若无主权的保护,将成弱肉强食的社会,在这样的社会,自由又有何意义呢? 故就政治学而言,自由既由主权而生,亦由主权保护( 高田早苗講述:《憲法要義》,東京:早稲田大学出版部,1902 年,第 30—31 頁) 。。在妇女参政权问题上,高田也受伯伦知理的影响,由初期的积极支持者转变为强调慎重论的立场⑥内田満:《早稲田政治学史研究―もう一つの日本政治学史》,第110—111 頁。。不过需要指出的是,国权论与宪政论未必冲突①陆羯南说:“秉承欧洲大陆之学风而成立的所谓国权论派,并非不知道国富的必要性,但因其渊源主要为近世的法理学,所以它较重视权利与义务之理……他们当然不是缺乏自由平等思想,但是在对抗外邦之时,作为国民,他们主张首先要整理国权组织,然后再通过人民与政府之间的权利义务来促成法政的改良。”( 陸実:《近時政論考》,東京:日本新聞社,1891 年,第 13 頁) 。。高田一面主张立宪政治②参看内田満:《早稲田政治学史研究―もう一つの日本政治学史》,第108—113 頁。,一面也鼓吹帝国主义③美国威斯康辛大学政治学教授芮恩施( P. S. Reinsch) 的《受东洋问题影响的十九世纪末的世界政治》( World Politics at the End of the Nineteenth Century:as Influenced by the Oriental Situation,New York:1900) 一书出版后,高田很快就将其译成日文,由东京专门学校出版部发行。该书将帝国主义取代民族国家视为不可避免的历史进程( 见レイニッシュ著,高田早苗編訳:《十九世紀末世界之政治》,東京:東京専門学校出版部,1900—1901 年,第8 頁) 。高田早苗不仅在译者“绪言”中对原著及其作者大加称道,在其同时撰写的《国家学原理》中也认为帝国主义论固持之有理( 高田早苗講述:《国家学原理》,東京:早稲田大学出版部,1901 年,第39 頁) 。,形成了所谓的“和平的帝国主义”乃至“立宪帝国主义”论④阿部恒久:《高田早苗の代議士活動》,早稲田大学大学史資料センター編:《高田早苗の総合的研究》,第260—266 頁。。

高田政治学从其内容来看,虽有阶段性的变化,而在方法论上可以说一直贯穿着亲近历史的特点。这不仅体现在他在《政治学研究之方法》中对于历史学的特别强调,也体现在他所敬重并受之影响的几位欧美政治学者大体上也都属于历史学派。听受那特硁讲义的东京大学法学部学生山崎哲藏曾将当时的政治学分为哲学派、君权派、神权派、民权派,认为民权派“以君主为国家之机关,不以君主为国家之实体,虽认其权,而绝不吓为绝对无限者也。盖其主义,在于不放弃自由之责任,不陷于干涉抑压,而以国法定其政府与人民之权利义务”,伯伦知理、那特硁等所著之政治学或国家学皆属此派。山崎又根据研究法的不同,将政治学分为历史学派、法理学派、心理学派、比较学派、分析学派。历史学派,“其学祖,乃为伯林大学教授洒比尼。考其法,以归纳论理法为宗,其构成国家之理论,虽悉以历史证事实,而归纳之,且为之说明,然亦以能使用演绎论理法为本,故无事实胪列之弊,无空想虚诞之患,颇为老成着实之学派也。盖此学派,网罗方今有名硕学鸿儒甚多,如伯林大学教授顾奈士特、比利时大学教授拉波鼐之行政学、施泰瀛之国家学,亦各祖述其说。又如伯伦知理、威尔大学总理吴尔喜等,及本书著者,皆属此学派也”⑤山崎哲蔵:《政治学小引》,载ラートゲン著,山崎哲蔵、李家隆介訳:《政治学 上巻 国家編》( 東京:明法堂,1894 年訂正再版) 正文之前。引文出自那特硁讲述,戢翼翚、王慕陶合译:《政治学上编》( 上海:商务印书馆,1902 年) 。。在他看来,伯伦知理和那特硁都属于历史学派,伯吉斯的公法学导师格内斯特(即引文中的“顾奈士特”)也属于历史派。伯吉斯的《政治学及比较宪法论》虽然主要以比较研究法见长,但也具有浓厚的历史主义色彩。当时伯吉斯领导下的哥伦比亚政治学院的教学计划就是注重历史—比较的方法⑥[美]格林斯坦、波尔斯比编,竺乾威等译:《政治学手册精选》上卷,北京:商务印书馆,1996 年,第35 页。。而威尔逊所在之约翰·霍布金斯大学更是强调政治学与历史学的紧密关系:“历史是过去的政治,政治是现在的历史。”⑦Albert Somit and Joseph Tanenhaus,The Development of American Political Science: From Burgess to Behavioralism,Boston: Allyn and Bacon,Inc.,1967,p.25.故威尔逊的《国家》作为历史学派的典范之作,亦有其由来。高田译述他们的著作作为讲义录,或纳入“早稻田丛书”公开发行,并汲取其中观点来构成自己的政治学论述,由此构筑了早稻田政治学的学术志向。就在高田去世的前一年,他在对早稻田学生的演讲中谈到了早稻田大学与东京大学在政治学发展志向上的差异:“在帝大方面政治学逐渐德意志化,所谓国法学也即以公法研究为主的同时,早稻田虽然也没有忽视法律的公法研究,但是主要是在历史的基础上来开始政治学研究的。”⑧高田早苗:《政治学と政治》,《早稲田学報》第508 号,1937 年6 月,第51—52 頁。他所说的“历史的基础”,大概就是后来日本学术界称高田政治学为实证主义或事实主义的依据吧。

二、高田的政治学著、译之作在清末民初之译介

高田早苗是一位知识广博且勤于著述的学者,其活动舞台包括学校、议会、报社。作为改进党的骨干、大隈重信的智囊成员,他奉行“支那保全论”,积极交通中国政、学各界。而其参与创建并领导经营的早稻田大学,又是清末中国留学生人数较多的地方①据统计,1905 年9 月开办的清国留学生部到1910 年7 月关闭为止,总共培养了775 名预科、284 名师范科以及80 名研究科的毕业生,再加上从普通科毕业的学生47 名,其总数达到1186 人( 见《清国留学生部報告》,《早稲田学報》,第186 号,1910 年8 月1 日,引自近代アジア教育史研究会編《近代日本のアジア教育認識·資料篇》第14 巻,東京:龍溪書舎,2002 年,第155 頁。原文中毕业人数总数计算有误,此为笔者计算后的数字) 。。大概基于这些因素,尤其是清末新政的推行,高田的不少论著与译作被译成了中文。但是高田的著、译之作究竟有多少被译成中文,各中文译著的版本情况如何,时人对于高田的著、译之作有何介绍与评论,迄今均未得到统计与说明。

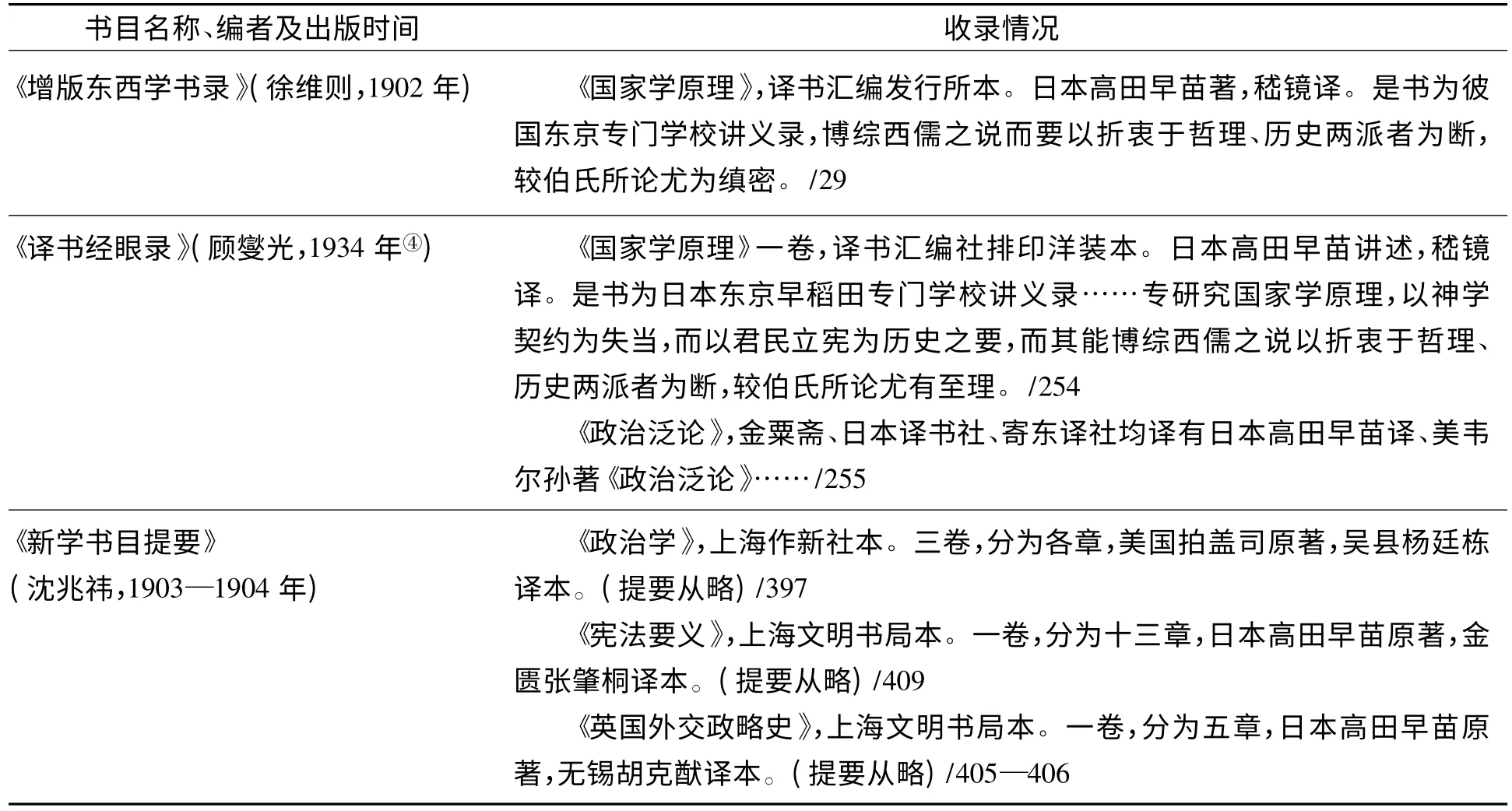

目前所知,国人最早提到高田早苗著作的是康有为。康有为于1897 年撰成的《日本书目志》中收录高田的著、译之作有以下几种:《新体日本历史》(文学士高田早苗、林善介著)、《通信教授政治学》(高田早苗著)、《英国宪法》(高田早苗著)、《英国外交政略》(东京专门学校讲解,文学士高田早苗译)、《美辞学》(高田早苗著)②姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第3 集,北京:中国人民大学出版社,2007 年。。但康有为所编《日本书目志》并非基于他的个人藏书,大体上是抄袭1893 年出版的日本书肆的贩卖书目《东京书籍出版营业者组合员书籍总目录》③王宝平:《康有為〈日本書目志〉出典考》,《汲古》( 東京:汲古書院) 第57 号,2010 年6 月。。当时恐怕还极少有国人知道高田早苗,更不用说将其著作译成中文。直到1900 年之后,随着中国留日学生开始有能力翻译日本书,高田早苗的著、译之作才相继被译成中文,并被一些新学书目收录(见表1)。

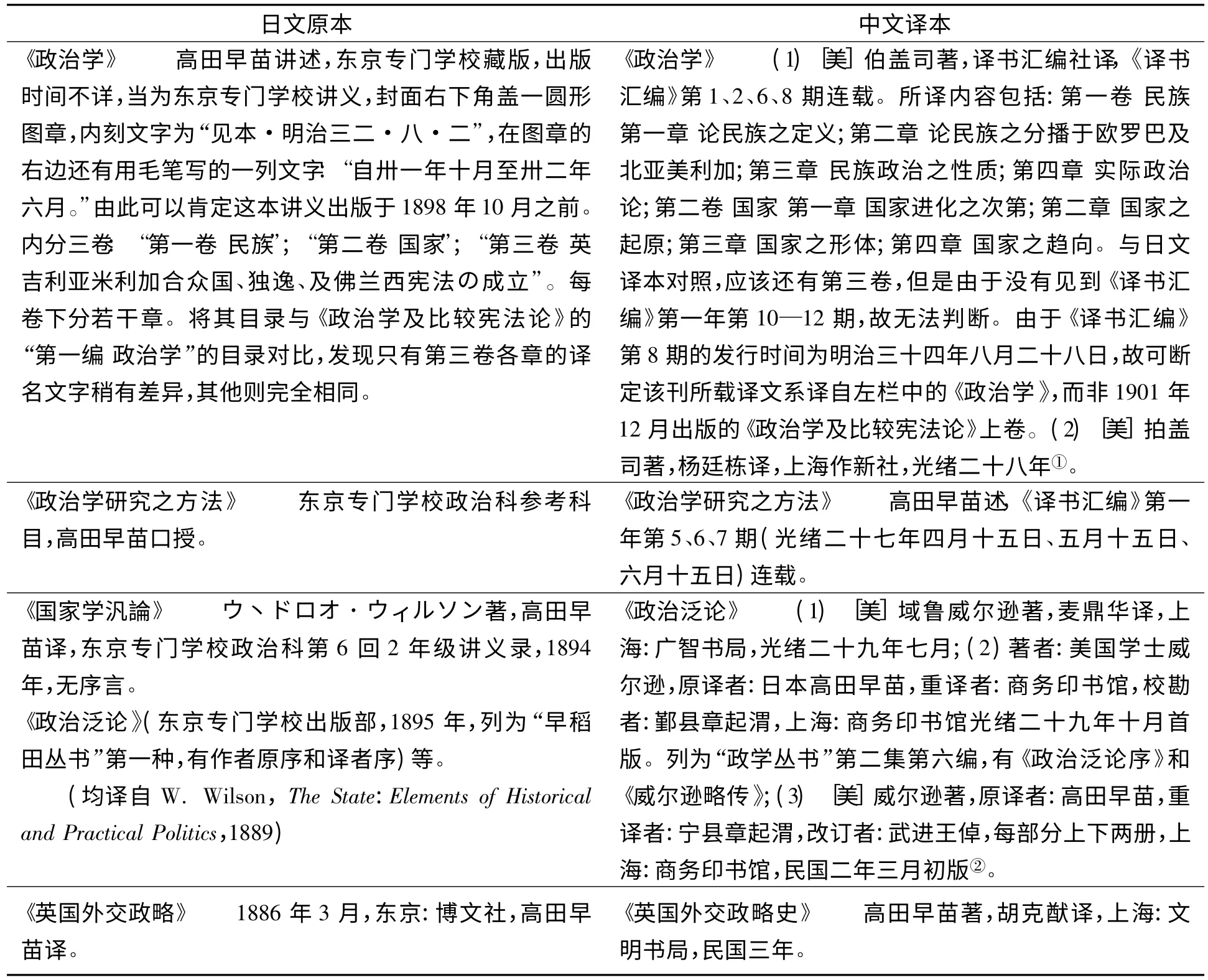

表1 晚清新学书目所录高田早苗著、译之作的中文译本

事实上,高田著、译之作的中文译本远不止以上书目所收之几种,下表为笔者依据各类资料经过考订增补而成(其中,凡为笔者亲见之版本,其版本信息即据此版本著录,一般不再引注其他资料)。

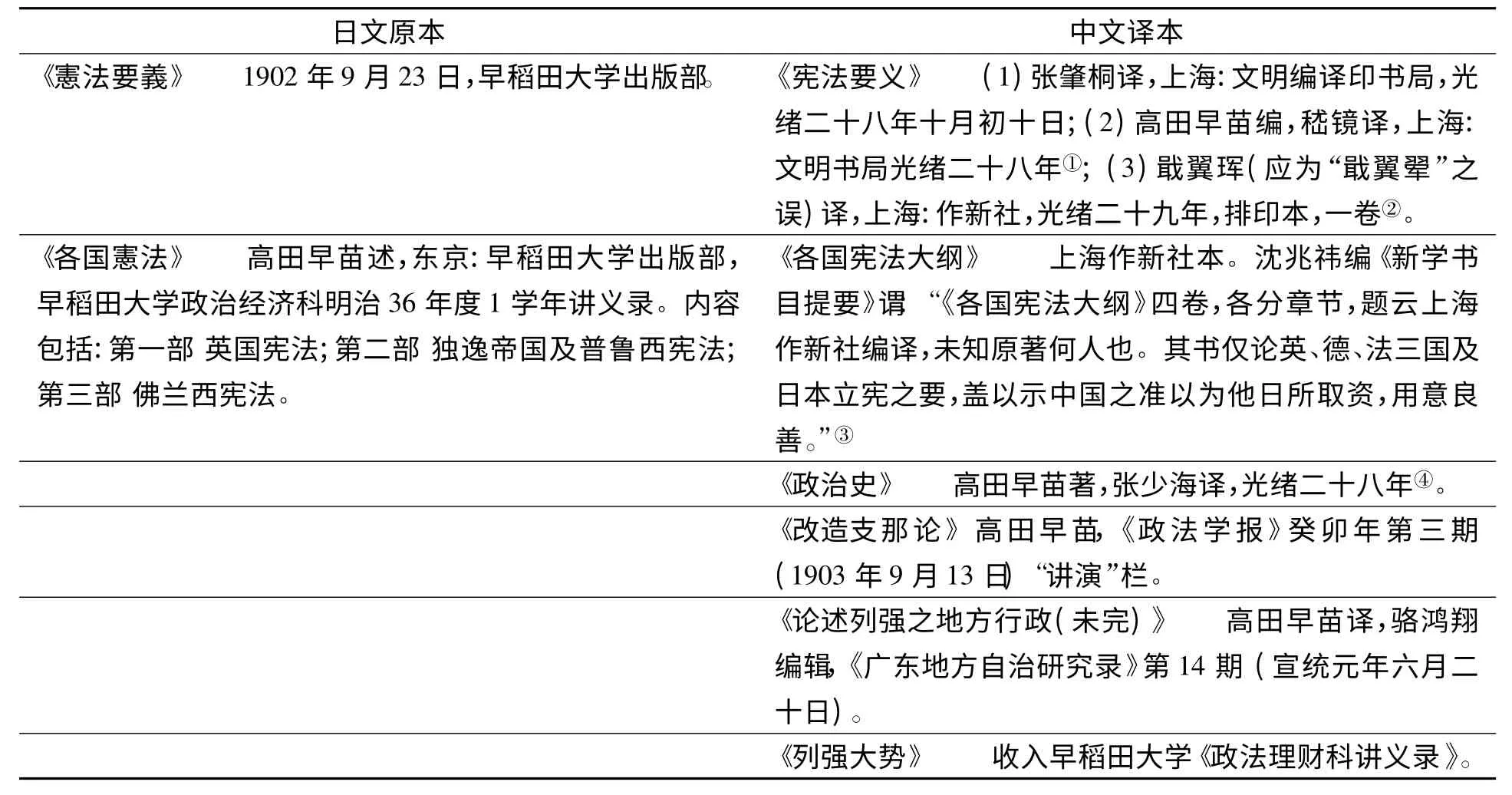

表2 高田早苗的政治学著、译之作及其对应的中文译本汇考

续表2

续表2

续表2

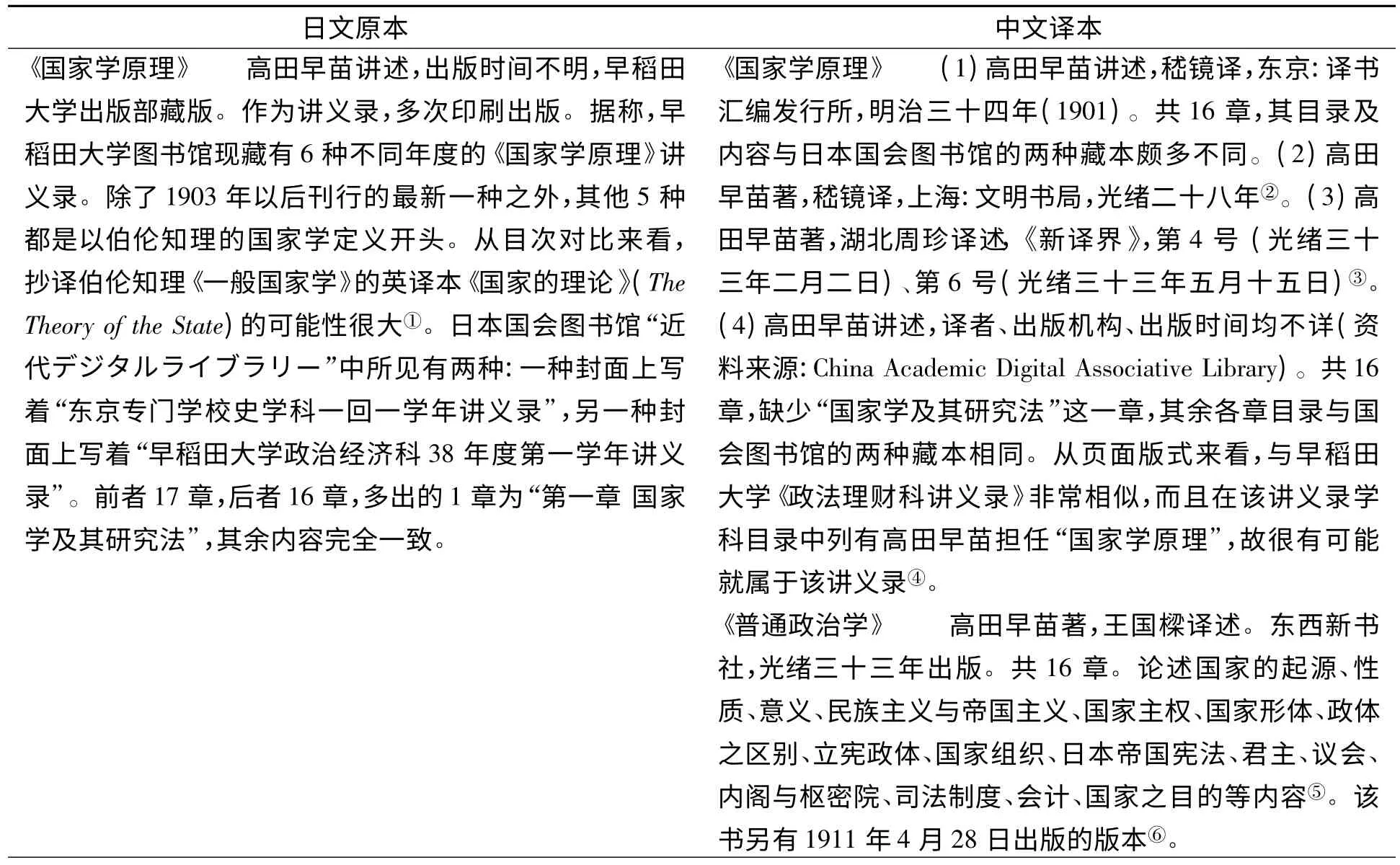

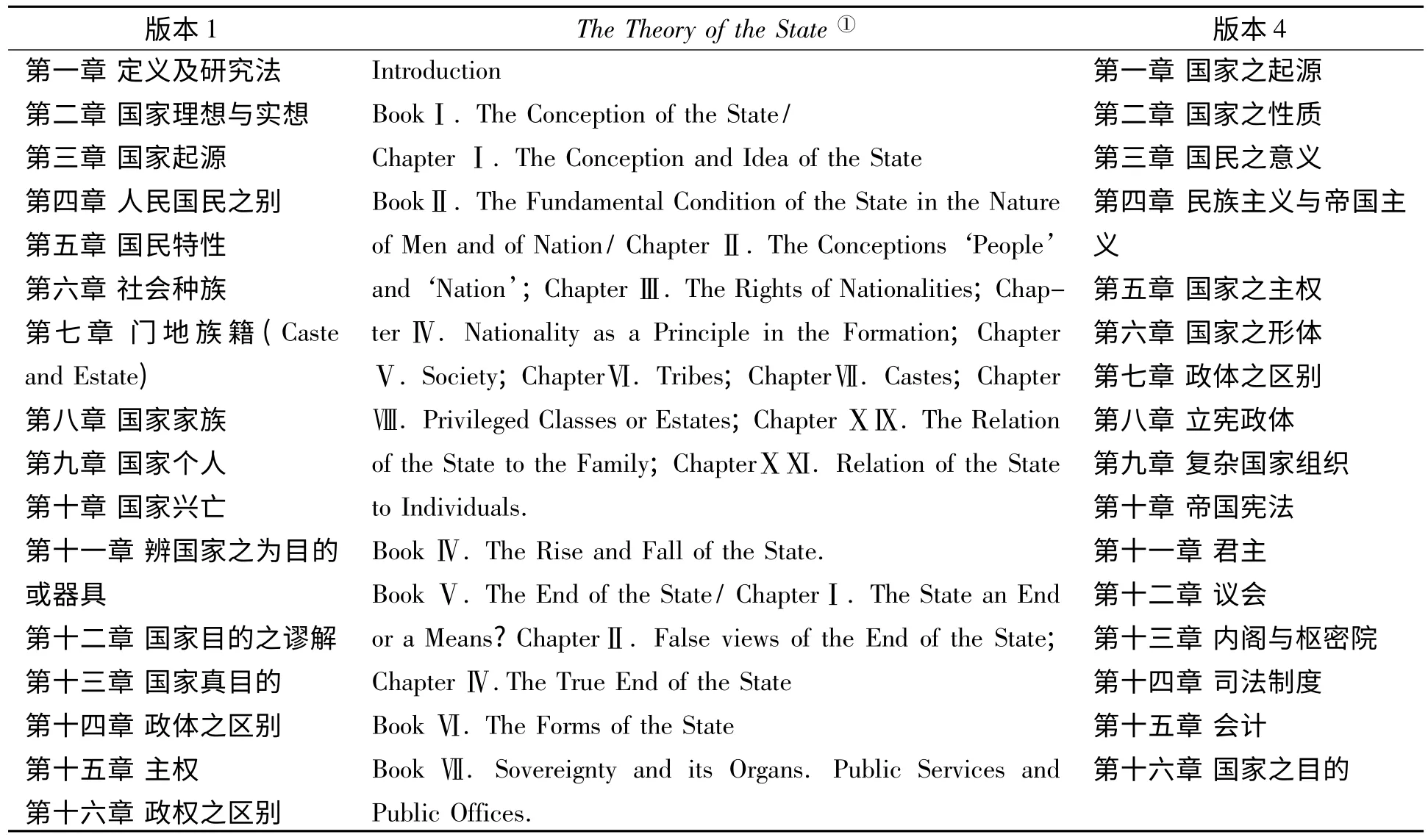

关于表2 中所列《国家学原理》的各种汉译本,还有必要作进一步的分析。在题为“国家学原理”的4 种版本和王国樑译述的《普通政治学》中,笔者所见版本有1、3、4。版本2 虽未见到,估计其内容与版本1 差不多,因为译者同为嵇镜。版本3 从目前所存的8 期《新译界》中只见3 章内容,即“第一章国家之起源”;“第二章 国家之性质”;“第三章国民与民族”⑤张玉法主编:《清末民初期刊汇编·新译界》,台北: 经世书局,1985 年影印,第 4 号,第7—16 页; 第 6 号,第33—51 页。。从内容来看,与版本4 的前三章内容基本相同,惟标题与译语有些差异。然从各章标题及内容来看,版本1 与版本4 颇有不同之处,当然意思相同之处也不少。事实上,版本1 与伯伦知理的《一般国家学》(Lehre vom modernen Stat)的英译本《国家的理论》(The Theory of the State)不仅在篇章结构上有着相同的次序,而且内容观点也几乎相同,可以视为后者的节译本(参见表3),而它所依据的日文本应该属于前引内田满所提到的现收藏于早稻田大学的某一种版本。版本4 与王国樑译述的《普通政治学》,各章目次大体相同,与日本国会图书馆“近代デジタルライブラリー”中所见的两种当属于同一类型版本。

表3 高田早苗《国家学原理》的两种中文译本与伯伦知理《国家的理论》目次对照

虽然在内容上版本4 与版本1 还有不少相同之处,但是章节结构变动较大。一方面将版本1 中有关国家基础的历史与种族论述(第四章—第九章)大加删削压缩,只留下第三章,但增加了“第四章民族主义与帝国主义”,这很可能是受芮恩施的《十九世纪末的世界政治》一书的影响;另一方面对有关国体与政体以及各政权机构的组织与职权做了大量增补,特别是补充了日本帝国宪法的相关内容。在论述过程中,已经不限于伯伦知理的观点,也引述了伯吉斯、威尔逊、巴吉浩特、戴雪等英美政治学者的观点,甚至完全取代了前者,如关于国家目的论就完全改为采纳伯吉斯的观点。至此可以说,虽然日文资料不足,但是通过参照中文译本的对比研究,可以补正前引吉村正和内田满的观点。吉村正将《国家学原理》笼统看做高田自著的作品固然有误,而内田满虽然注意到1903 年以后刊行的《国家学原理》与此前的版本存在差异,但他并没有就此展开论述。事实上,高田的《国家学原理》至少存在着两种结构不同的版本,一种大体上为伯伦知理《国家的理论》的抄译本,另一种则是在参考诸多欧美政治学者的观点并结合了日本政治制度的基础上写成的,故被视为高田的自著大体上也说得过去。

三、对中国近代政治学形成的贡献与影响

作为现代学术分科之一的政治学,从学科基本概念、研究对象到内容体系,与中国传统的学问系统相比,都存在着巨大的差异,而由传统学术向现代学科之转型,大约就发生在清末民初的20 余年间。在此过程中,朝野上下曾形成一种“今之言改政者,莫不胎范于日本之制”②载泽:《新译日本法规大全·序》,何佳馨点校:《新译日本法规大全( 点校本) 》第1 卷,北京:商务印书馆,2007年,第 3 页。的局面,这是取道日本大量输入法政书籍的原因之一。可以说,中国近代政治学科的形成直接受之于日本的影响最大。那么在此过程中,高田早苗的政治学著、译之作起到了什么作用呢?从上节关于高田著、译之作在中国的译介情况来看,其中影响较大的是《国家学原理》、伯吉斯的《政治学及比较宪法论》、威尔逊的《政治泛论》等,以下将结合这些书的内容并联系当时的学术背景,考察它们给形成期的中国政治学提供了怎样的政治知识、学科概念和理论体系。

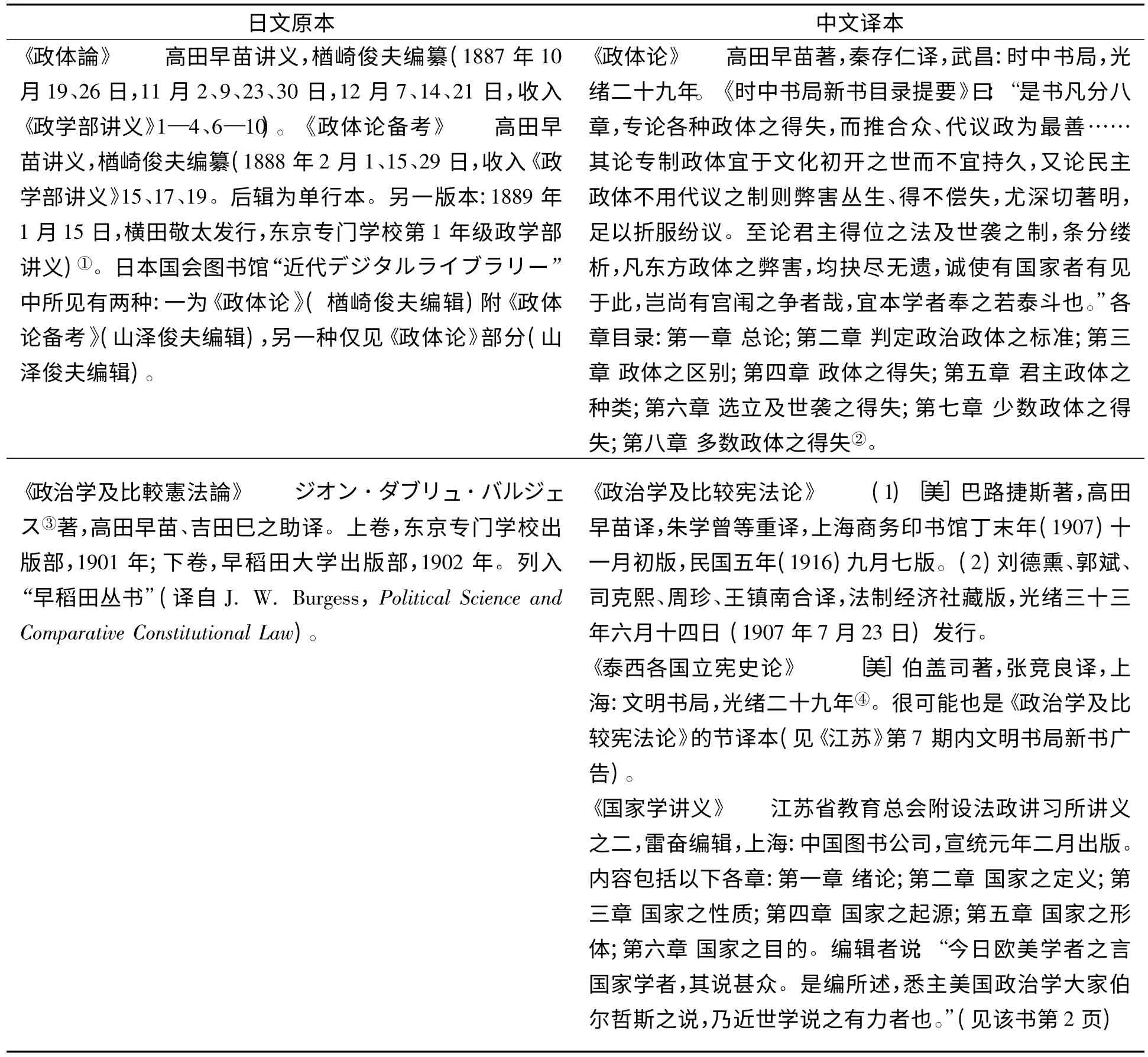

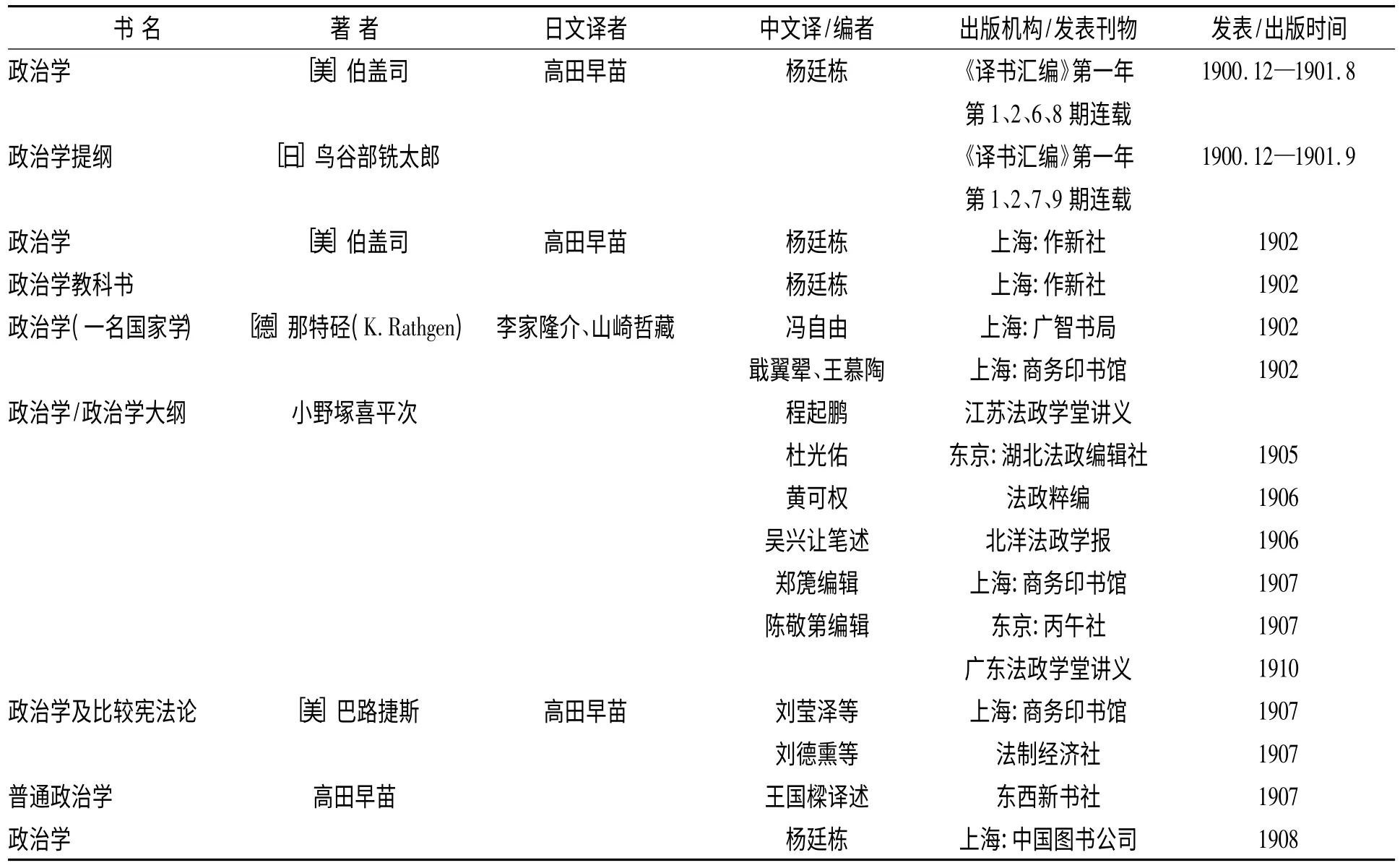

成立于1900 年的译书汇编社是留日学生的第一个译书团体①实藤惠秀著,谭汝谦、林启彦译:《中国人留学日本史》,北京:生活·读书·新知三联书店,1983 年,第217 页。,社员多为东京专门学校学生②在14 名社员中,有7 名出身于东京专门学校,分别是社长戢翼翚、雷奋、杨荫杭、杨廷栋、周祖培、金邦平、富士英,有3 名为东京大学法科学生。见实藤惠秀:《中国人留学日本史》,第217—218 页。。译书汇编社的主要业务是出版《译书汇编》月刊,“留学界出版之月刊,以此为最早”③冯自由:《辛亥前海内外革命书报一览》,张静庐辑注:《中国近代出版史料》二编,上海:群联出版社,1954 年,第283 页。。译文多分期连载,没有通卷页码,每一篇译文全部刊完后,再出一单行本。《译书汇编》创刊号(1900 年12 月6 日发行)上刊登的第一篇译文就是伯盖司的《政治学》。这是中国留日学生最早以“政治学”命名的译作之一(清末出版的以“政治学”命名的译作见表4)。

表4 清末出版的书名中含有“政治学”译名的译著

另据顾燮光《译书经眼录》,“白作霖译有德来独恩著《政治学》,张少海、笃斋主人均译有日本石原健三著、日本木三郎译《政治学》”④熊月之编:《晚清新学书目提要》,第255 页。“来独恩”应该就是德国人K. Rathgen 的又一译名。而张少海和笃斋主人所译的日文本应该是美国人クレ-ン( Crane) 著,石原健三、木下新三郎訳《政治学》( 東京: 富山房,1891 年。英文原著:William W. Crane and Bernard Moses,Politics : an introduction to the study of comparative constitutional law ,New York : G.P. Putnam's sons,1883) 。。但是,顾燮光《译书经眼录》中提到的这两种《政治学》是在著录《政治一斑》条目下以附注的形式出现的,或许仅据传闻而非实见,而且也不见其他书目著录,可见这两种《政治学》的所谓中文译本未必实有其书。故就笔者已经寓目的情况来看,是《译书汇编》最早将具有系统内容的和文政治学著作导入中文世界①至于《译书汇编》自创刊号开始连载的鸟谷部铣太郎的《政治学提纲》,经查系译自鳥谷部銑太郎( 春汀) 编述的《通俗政治汎論》( 東京:博文館,1898 年) 。鸟谷部铣太郎(1865—1908) ,新闻记者,毕业于东京专门学校,很可能是高田早苗的学生。《通俗政治汎論》“凡例”曰:“本书编述之目的,在谋求政治思想之普及,故避专深之理论,而勉为平易通俗之叙述,要在以识政治之大体。”可见这是基于媒体立场的政治普及读物,非出于学术目的。,为“政治学”一词输入中国提供了文本实例。

在此之前,自日本舶来的“政治学”②现代汉语中的“政治”一词来自日语的回归借词或称作“来自日语的原语汉字借词”( 高名凯、刘正埮:《现代汉语外来词研究》,北京:文字改革出版社,1958 年,第83、87 页;马西尼著,黄河清译:《现代汉语词汇的形成——十九世纪汉语外来词研究》,上海:汉语大词典出版社,1997 年,第266 页) 。相应地“政治学”也是和制汉语名词。1903 年颁布的《奏定京师大学堂章程》中就明确地说“政治学”为日本名词( 朱有瓛主编:《中国近代学制史料》第2 辑上册,上海:华东师范大学出版社,1987 年,第 777 页) 。一词在中文文献中始见于1887 年黄遵宪的《日本国志》,其中谈到,东京大学校“文学分为二科:一哲学(谓讲明道义)政治学及理财学科,二和汉文学科”③黄遵宪:《日本国志》,见王宝平主编:《晚清东游日记汇编》,上海:上海古籍出版社,2001 年,第340 页。,传达了作为教科名称的“政治学”。此后,黄庆澄、郭嵩焘和郑观应等也都提到东京大学的分科中包括“政治”一科。而“政治学”作为一种知识分类的专有名词,较早出现于康有为的《日本书目志》,其中列举了石原健三、木下新三郎合著的《政治学》、山崎哲藏译的《政治学》以及高田早苗著的《通信教授政治学》。此后,《清议报》上则出现了“政治学谭”和“政治学案”等不定期的专栏名称。当然,同一概念可以有不同的译名,在西洋概念Politics/Political Science 等在近代日本和中国的译名最终被确定为“政治学”的过程中,就出现过其他种种译名④在日本,一般来说,幕末的习惯用法是“政事”一词,“政治”一词的使用是在19 世纪70 年代后半期( 大塚桂:《近代日本の政治学者群像―政治概念論争をめぐって》,第13 頁) 。1863—1865 年,西周和津田真道留学荷兰,从毕洒林( Simon Vissering) 学习“Staatswetenschappen”,津田将其译为“治国学”(1863.7?) ,西周译为“政事学”(1866) 。《学芸志林》(1880 年7·8·10 月号) 上刊登的斯宾塞的《世態開進論》中还使用了“政理学”这一译语。“政治学”一词的出现及其被较多使用,大概要到19 世纪80 年代。这与1877 年东京大学创设,文学部下辖哲学、政治学及理财学科以及费诺罗萨的《政治学讲义》的影响,应该大有关系。时为东大学生的井上哲次郎、有賀長雄等编的《哲学字彙》( 東京大学三学部,1881 年4 月) 中,已将Politics 译为“政治学”,而Political Science 却被译作“政理学”。随后出现了若干种含有“政治学”称名的图书,如木滝清類编译的《政治学大意講義》(1883 年) 、中根重一译的《政治学》(1883 年) 、宮川経輝译的《政治学》(1887 年) 。在中国则有“治术学”、“治理学”、“波里地科尔”、“波黎特”、“法学”、“治国之道”、“经济之学”、“富国策”、“政学”等译名。。然而在明治十四年政变后,德国国家学(Staatswissenschaft)在日本官立学院迅速占据了统治地位,政治学便与国家学纠缠难清,出现了如当时日本著名政治学者小野塚喜平次所说的“于政治学国家学之名称,率多通用,而为广大之意义”的情形⑤小野塚喜平次:《政治学大綱》,東京:博文館,1903 年,第13—20 頁。。这自然也会导致当时中国人将“政治学”与“国家学”名称互用,如王国樑就以“普通政治学”作为高田早苗的《国家学原理》的译名,而雷奋所编的《国家学讲义》则是依据伯吉斯的《政治学及比较宪法论》中的“政治学”部分。在这个意义上说,高田早苗的《国家学原理》当然也可以视作一种政治学概论;而他翻译的《政治泛论》从原著书名(The State:Elements of Historical and Practical Politics)和内容来看,当然也可以译为“国家学原理”或“政治学基础”。

但是,仅有译名而不知道作为一个学科概念所承载的知识内涵与理论体系究竟如何,还是不够的,所以必须借助文本的输入才能获得对于政治学这一学科内容的进一步了解;否则就有可能挂羊头卖狗肉。如创刊于1902 年9 月的《新世界学报》上,先后出现过的栏目名称就有史学、政治学、法律学、心理学、兵学、教育学、宗教学、理财学、物理学、医学、农学、地理学、商学等,明显受日本学科体系及其用语的影响,然就其中“政治学”栏目里所发表的文章来看,多出自旧学家手笔,如《论秦后政治家派》、《历代政治比较学》、《虫天世界》等,与中国留日学生所译的政治学迥然有别。译书汇编社则扮演了先导者的角色,通过译介伯吉斯的《政治学》、鸟谷部铣太郎的《政治学提纲》和高田早苗的《国家学原理》等,不仅输入了“政治学”、“国家学”这样一些新的学科术语,更重要的是开始向国人介绍西方政治学的基本概念、理论体系和政治主张。

《译书汇编》上译载的伯盖司《政治学》包括两卷内容,分别论述民族与国家。在“民族”卷中,首先论述了民族定义及民族与政治的关系。“民族虽以种族同不同为断,而不知政治同则异种可以合,政治不同则同种可以分”;“但民族亦非尽有政治之材能者也……是以有一民族,不能必成一国也。设吾辈证以历史,可知不能创立政治之国之受能创立政治之国之约束,为世界文明之一,亦犹民族之自成为国,同为世界文明之一也。余意亚非二洲,断不能别有良图,以创立政治矣。”进而描述欧罗巴及北美民族分布状况,并述希腊、拉丁、赛而脱(the Celt,今译“凯尔特”)、偷通(the Teuton,今译“条顿”)、司拉武(Slavs,今译“斯拉夫”)等民族的政治性质,惟对偷通民族赞誉有加:“吾辈所谓政治民族者,厥唯偷通。晚近来所谓民族国家,实自偷通人创之……远鉴历史,近证人事,而后知合民族为国家之材能,为偷通所特有,而倡其说者,亦唯偷通。”并为偷通民族的对外扩张进行辩护:“偷通民族,不特干涉野蛮之国,凡于政治制度,略有进步,而尚未大启文明者,偷通亦为之干涉一切,皆合于公理者也。彼以其政治法律及自由之理,行于大地,即为世界文明之实际,无可疵议者也。夫略有进步而尚未大启文明者,是谓半教之国。半教国者,大有害于世界之文明,于此苟有文明之国,执其主权,代为整理,以治其无知无识之人民,是于文明之国,及半教之国,两有裨益者也。但文明国之夺人主权,不宜过骤,既取之后,一秉公正,不可妄有作为,务使受制之人,皆为文明之人而后已。虽然,苟遇可乘之机,不可交臂失之,亦何所用其迟疑哉。古今来干涉他国者,大抵如斯。设偷通民族,私其文明而不普之于天下,是溺职也。今而知偷通民族为近世政治至善之国,其所以干涉他国而欲进天下于文明者,其职分使然也。”

第二卷“国家”,分为四章。首章讨论国家定义、国家构成要素及主权之特征。次章辨析国家起源说,将各家之说归为神学说、群学说(契约说)、历史说三种,而认为“后说之所见为真,又能包罗前二说于其中,并能折三说之衷”。第三章论述国体(forms of state)与政体(forms of government),批评挨立司他脱尔(即亚里士多德)和莫尔(Von Mohl)等一些欧美公法学家的政体分类说混淆了国家与政府,对于伯伦知理的观点也有褒贬,主张以主权之所在不同而区分国体为君主、贵族、民主三种,又以宪法之有无将政体分别为专制与立宪两类。第四章论国家目的,认为佛盎氏(Von Holtzendorff)只关注国家实际的目的而不及其长远趋向,而海格氏(即黑格尔)则畸重于相反的极端,乃为折衷之说,主张国家之趋向,“其别有三,则始也次也终也之别也。自始至终,互相依赖,后之趋向,即为前之趋向之阶梯,前之趋向,即为后之趋向之先路”。“始也,创设政府自由,且以国家大权界〔畀〕诸政府,使其尽力于各人自由之实际;次则民族材能,启发美备,自能建法律之制度,以布文明于天下”;“其终即通国人类之趋向……曰人心之完固、世界之文明、人类性质之进化,已无余憾,且其性质达于人人,而莫不皆然……凡生存于此趋向中之人类,俱能屏除欲念,不罹过恶,以自为完人者也”。“苟人类顺历史之次序,定其趋向,运以自然之势力,以求及其趋向之所在,是必有适当之一日,特不可倒行逆施耳。”①以上关于伯吉斯《政治学》内容的概述均据伯盖司著《政治学》,《译书汇编》第1、2、6、8 期连载。

可见,在伯吉斯的政治学中,历史进化论的色彩非常明显。与之相比,威尔逊的《政治泛论》更加注重从历史与事实中考察政治。威尔逊明确表达了他对于政治研究的立场:“政治之源,非揣测而知,必据历史事实,以论定也。”“欲究政治发达之原状,必先排除先入之思想。夫先入思想,虽为近世治政所宜,而与古代政治,程途迥别,抱先入思想,而论古代之政治,不可得也。盖经数千百年,今群已非古群,故运会变迁,古人怀抱,不能于今人强同。学者上究政治,以溯初群之权势,必先捐其成见,以濬灵源,然后政治之源,可得而徐考耳。”因此如关于国家起源问题,他和伯吉斯一样批评神意说和民约论。“民约论缺点,可以一言驳之曰,是说也,无历史可证。”“夫政治本原,不起于原人之契约、法律制度,亦非制于一人,则政治发生,不可不归于自然,而其发达也,考察选择,实有力焉。故政治之事,非创于神而授之人,亦非全成于人,盖由人及家族,自然而生也。”而他对于政府的性质及形式的论述与伯伦知理及伯吉斯的观点相当不同,他不使用公法上的主权概念(sovereignty)作为政府本质及分类的标准。在他看来,“以一人或数人或一社会之意思,因公共事务实行其目的而组织者,即政府也”。政府必藉强力(Force)才能施行权力(Authority),而强力、权力之本在于社会习惯或意思。“政府者,不过为社会之行政机关,而社会则由此行其习惯或意思。”而“政府之形式即政体也,与本质无关,曰一君专制政体、曰寡头政体、曰多数政体,皆依社会之性质、发达之程而定者也”。基于这种社会本位,他又认为法律为人民习惯或社会思想的宣示,“法律不能先社会之思想而独行,亦不能后社会之思想而维持”,“法律之发生及所据思想之发生,系历史事实,非可以论理的分析之,故诸法理学家以历史研究法理,为至善之法”。此外,对于政府职掌(The Functions of Government)和政府目的(The Objects of Government),威尔逊也强调事实研究的重要性。“盖政府之成,谓其由于理论,无宁谓其由于经验也”,“只用理论,不征事实,决难得良果。”由于重视历史法则及历史的连续性,威尔逊不赞成革命。他说:“凡革命之后,必有反动,反动之后,其政治退步,较前为尤甚焉。诚以政治之势,不容强迫,国家之制度,与人群之发达,皆由渐而来,不可诬也。”“凡国家政治,新奇惊人者,断难安全设施。盖非发达有序,则成功也难。故革故鼎新,其适合之方、绵密之略,无取夫飞跃奔腾。凡人民国家,夷险贵乎亲历,不能假他人他国陈迹而轻言取则也;纵他国之史,足供借鉴,究不足与吾人以活泼之条件。”①本段引文依次出自[美]威尔逊著,高田早苗原译,章起渭重译:《政治泛论》,上海:商务印书馆,1913 年,第1、4—5、8—9、449—452、479—481、482—483、435、503—504 页。威尔逊的这些观点代表着当时在英美正在兴起的有别于传统政治学的“新政治学”(new political science)。

前文提及,高田的《国家学原理》大约存在两类版本,其中版本1 大体上为伯伦知理《国家的理论》的抄译本,而版本4 则是在选择吸纳了伯伦知理、伯吉斯、威尔逊、巴吉浩特和戴雪等欧美各大家政治学说的基础上形成的,可以说是高田版的政治学。从内容结构上看,版本4 明显比版本1 周全与均衡,其中涉及的内容包括:国家起源、国家性质、国家目的;民族与国民、民族主义与帝国主义;主权、国体与政体、国家结构;帝国宪法、君主、议会、内阁与枢密院、司法制度、预决算及审计制度等方面的概念、事实与规定。既保留了伯伦知理等德国学者有关国家历史与法理的论述,也关注一些英美政治学者所追求的“现实志向”。如关于国家性质的论述:“国家之实想者,对于国家之理想而言也。国家之理想者,由于哲理的之研究而得也……理想上之国家由人类全体构成者也,实想上之国家,由人类一部分成立者也,是则前者乃示国家存在于大未来之黄金世界,后者乃即于既往现在及小未来而言国家也。故今日政治学上而论国家,惟就实想上之国家而研究之,斯可矣。”就与伯伦知理、伯吉斯的观点相同。又如关于国家起源问题,他不仅批判神造说,对契约说也不以为然——“契约说之大体,皆反于历史上之事实者也,使果如卢梭之所云云,则非所谓组织国家,而实足以解散国家也”,而于历史说则“深以此说为正”。特别是在有关政体及各国政治制度的论述中,往往是通过引述历史经验而不是单纯的从理论上来评断一种政体的优劣利弊;在引述相关制度条文的同时,也相当注重制度的实际效能。

另外,在高田早苗《国家学原理》版本1 中还概述了政治学/国家学的定义、分类与研究方法。“国家学者,译自德文,与英文所谓政治学者相似,大抵以集合各科学,而考国家之体用为旨。伯伦知理分国家学为国法学、政治学二科,其总论国家者,为国家学原理,复以统计、行政、国际公法、警察诸学为其附属学科。又有分国家学为国内政治学、国外政治学二部者,国内政治学研究内政之方,国外政治学研究外交之术,而其考国家性质起原形体者,则为普通政治学。”政治学的研究方法有哲学、史学两种,“二者实政治学之左右翼,须臾不可偏废”②高田早苗讲述,嵇镜译:《国家学原理》,东京:译书汇编发行所,1901 年,第1—3 页。。比这更为详细的是《译书汇编》上刊载的《政治学研究之方法》,这篇译文很可能是导入近代中国的第一份专门阐述政治学分类及研究方法的文献指南,它使中国人可以初步认识欧美政治学的学科领域、知识门类与研究方法。其中所提倡的研究方法,虽然只是重复了伯伦知理的观点,但是高田并没有止步于一般的方法论介绍,而是重视通过翻译英美最新的、高水平的研究成果来展现“历史—比较”研究的具体做法,并且在译本的序言中特别提醒读者注意原著在研究方法上的特点,如指出伯吉斯的《政治学及比较宪法论》以比较研究最具特色,威尔逊的《政治泛论》则擅长于历史研究,而他自己的《国家学原理》(版本4)中也较多地运用了比较政治学的方法。

当然晚清输入的政治学译著还有其他种种,就其中具有政治学概论性质的译著来看,主要有那特硁的《政治学》、小野塚喜平次的《政治学大纲》。在东京大学政治学派后继者们看来,那特硁虽然还没有从伯伦知理和施泰因的国家有机体说中完全解放出来,但值得注意的是他开始将政治作为国家机能来观察,把握住了近代国家中作为政治核心的政府和个人的关系,因而树立了法治国家政治学的雏形①蠟山政道:《日本における近代政治学の発達》,第79—81 頁。。而《政治学大纲》的独特之处,在于采用了国家原论与政策原论的二分法构成,特别是侧重政策原论,这是小野塚将政治学从国家学中摆脱出来的证据②南原繁、蠟山政道、矢部貞治:《小野塚喜平次 人と業績》,岩波書店,1963 年,第75 頁;田口富久治:《日本政治学史の源流―小野塚喜平次の政治学》,第37—47 頁。关于那特硁《政治学》和小野塚喜平次《政治学大纲》在晚清的译介及其影响,可参考孙宏云《那特硁的<政治学>及其在晚清的译介与影响》( 《中华文史论丛》2011 年第3 期) 、《小野塚喜平次与中国现代政治学的形成》( 《历史研究》2009 年第4 期) 。。这两种政治学著作和加藤弘之翻译的伯伦知理的《国法泛论》是以东京大学为中心的日本官立学院派政治学学术系谱“加藤弘之=那特硁=小野塚喜平次”形成的主要标志③参看大塚桂:《近代日本の政治学者群像―政治概念論争をめぐって》,第31—37 頁。。不过属于早稻田政治学派的吉村正和内田满并不怎么认同上述观点,他们一方面强调东京大学的政治学是具有国法学色彩的德意志流派的国家学,一方面从文脉上论证早稻田政治学以英美实证主义政治学作为自己的传统,在风格上形成了完全有别于东大的特色④内田满著,唐亦农译:《早稻田与现代美国政治学》,上海:复旦大学出版社,2003 年,第160—164、178—185 页。。

尽管在日本近代政治学独立问题上存在着东京大学与早稻田大学的派系之争,事实上却是德意志的国家学和英美的政治学都被导入明治日本,形成了近代日本政治学中“国家学派”与“实证学派”并存交错的结构。这种结构亦通过留学和翻译的途径被传入中国。在中国政治学形成的初期,除了严复直接从英文翻译政法学说外,国人主要通过取道日本将欧美政治学间接输入,以重译或翻版的形式得以展开,本身还缺乏能力进行政治学研究与著述。而从世界学术的发展趋势来看,一般认为,作为现代社会科学一个分支的政治学在美国率先获得发展,并在19 世纪末和20 世纪初越出了美国,成为一般性的政治科学⑤[美]格林斯坦、波尔斯比编:《政治学手册精选》上卷,竺乾威等译,北京:商务印书馆,1996 年,第23 页。关于政治学在美国的发展过程,参看Anna Haddow,Political Science in American Colleges and Universities,1636—1900,New York: Appleton-Century,1939;Albert Somit & Joseph Tanenhaus,The Development of American Political Science: From Burgess to Behavioralism,Boston: Allyn and Bacon,1967。。到20 世纪20 年代,原先在日耳曼地区兴盛一时的国家学也终归衰败,被包括政治学在内的主流的分类社会科学所取代⑥[美]华勒斯坦等著,刘锋译:《开放社会科学:重建社会科学报告书》,北京:三联书店,1997 年,第20 页;[美]华勒斯坦等著,刘健芝等编译:《学科·知识·权力》,北京:三联书店,1999 年,第224 页。钱端升说:“政治学自成一科,自美国始,欧洲各国仿之不过最近数十年之事也。”( 钱端升:《政治学》,《清华周刊》第366 期,1926 年1 月1 日) 反映的也是这种趋势。。从这一发展趋势来看,通过高田早苗间接输入的威尔逊等美国政治学者的著作使处于形成期的中国政治学也开始接触到新兴的政治科学。但是由于晚清政府以明治官僚政体为榜样仿行宪政的变革意旨,加上自日本法政大学法政速成科毕业的学员成为清末预备立宪期间从事法政教育的主要力量,属于明治政体官学体系的小野塚喜平次的政治学成为被广泛使用的“政治学”教科书,进而依托学科组织的控制与传播功能,树立起一种政治学典范(paradigm),影响深远⑦参看孙宏云:《小野塚喜平次与中国现代政治学的形成》,《历史研究》2009 年第4 期。。而由威尔逊和罗威尔(A.L.Lowell)等人所引领的现代美国政治学则直到20 世纪30 年代才占据了中国学院政治学的统治地位①参看孙宏云:《学派兴替与本土转向:抗战前中国政治学的发展轨迹》,《中国学术》总第30 辑,2011 年12 月。。

余 论

高田早苗将西方政治学尤其是英美的实证主义政治学导入日本,为近代日本政治学的建立和早稻田政治学的形成做出了重要贡献,而通过高田间接输入的西方政治学也为中国现代政治学的形成提供了从概念、理论到学科结构及研究方法等诸多方面的参照。这种知识流动的过程既是近代西方知识体系和学术话语向外扩张的必然结果,也是近代东亚学术连锁的体现。而作为接受主体,由于受客观处境和主观认识的制约,也必然会影响其对于西方政治学的选择与吸收。高田政治学的形成就受制于明治日本的政治过程,体现了“官学”与“私学”矛盾对立的格局。而对于当时的中国译者来说,经由日本输入政治学,其目的主要不在学术本身,而是要传达某些思想价值,追求现实意义。《译书汇编》之所以“以政治一门为主”,即是基于“政治诸书乃东西各邦强国之本原”的认识②《译书汇编》第 1 期,《简要章程》,1900 年 12 月 6 日。,并且明确指出:“国家之发达与国家学之发达相表里,亚洲国家思想之发达,其所以后于欧美诸国者,国家学学说之未昌故也。学说之于社会,其影响视兵力为过之。欧美文明之进步,固有种种之原因,而推其原动力最大者,则无不直接或间接受之于百余年前或数百年前诸大家之学说,故学说之移动社会,其效力足以刻入后世人之脑筋而助成国家之发达。”③《政法片片录·国家学学说之影响》,《译书汇编》第2 年第1 期,光绪壬寅正月,第137—138 页。又如周珍表示其移译高田早苗《国家学原理》的动机:“兹际更张伊始,百度维新,群情嚣嚣,竞谈国是,然苟不明国家学,则粉饰涂抹,方针莫定,势不至彷徨于五里雾中,南其辕而北其辙不止。鄙人有鉴于此,特取日本法学博士高田早苗之国家学原理,移译一通,以饷内地。”④张玉法主编:《清末民初期刊汇编·新译界》,第4 号,第7 页。

同样受这种政治实用主义的影响,当时的中国读者在阅读东、西洋政治学书籍时,就特别注意其中有关民族建国与政体优劣方面的内容。如孙宝瑄在读了伯吉斯《政治学》后,称赞其“民族国家之说,足以破大同之说”,“使人各伸自由之权,与各国交通,互相争竞,以增各人智慧……其理甚精”。而对于书中所描述的世界国家也很向往⑤孙宝瑄:《忘山庐日记》上册,上海:上海古籍出版社,1983 年,第328 页,一九○一年三月四日条下;第427 页,一九○一年十月十五日条下。。沈兆祎也从中看到建立民族国家的意义,“夫使一国之立,不定国家之形体而日侈然于大同之美谈,则无以自域,而国民之性质遂无所附,此义一过,其弊所极,将如印度之族自称为世界上人,至于亡国之惨反无所恫,然则所谓民族国家者,诚各国所以自立之规而故为高论者所当择也”。而对其中所宣扬的种族扩张主义则有所警惕:“至欲以强族尽化他种而托于物竞天择之言(按:原文未知是否引据此语),且云条顿民族私其文明而不普之天下是为溺职,则可为怵心刺耳者矣。”⑥熊月之主编:《晚清新学书目提要》,第397 页。又如《新民丛报》上曾刊文介绍麦鼎华重译威尔逊的《政治泛论》,其中说道:“窃尝论之,学政治者莫急于读历史,然今日西人所著之世界史,其适于吾东方人之用者已不多观。何也,历史之通例,必以战争居其一大部分。今以我国人而读万里以外、千年以前之相斫书,有何意味,读时则掩卷欲卧,读毕时则掩卷茫然耳。然则吾侪之读泰西史亦惟观彼族所以组织国家之法,及其发达之次序而求其原因结果云尔,然于历史书中求其合此格者,则凤毛麟角矣。”⑦《绍介新书·政治泛论》,《新民丛报》第40、41 号合刊,光绪二十九年九月,第147—150 页。这大概道出了时人阅读威尔逊《政治泛论》较为普遍的一种动机。

由于政治学和国家学一样,都被定位为关于国家的学问,作为一套根本不同于中国传统的知识体系,加上现实政治中中西强弱的鲜明对比,肯定会触发晚清读书人对于传统的王朝统治以及儒家的治平观念进行反思,进而促动他们对于民族国家或国民国家进行理论探索与政治实践。而由日本所导入的各家政治学说,自然也就成为晚清读书人思考民族国家问题的思想资源与论辩工具。《江苏》第1、3 期上刊登的《政体进化论》(署名“竞盦”)实际上就是利用高田早苗的《政体论》来鼓吹民族革命与建立共和制度。在1905—1907 年间,革命、立宪两派关于“种族革命”与“政治革命”的论战过程中,汪精卫对于民族与国民概念的理解与运用就有来自高田早苗所译伯吉斯的《政治学及比较宪法论》①参看孙宏云:《汪精卫、梁启超“革命”论战的政治学背景》,《历史研究》2004 年第5 期。。同属革命派阵营、曾留学早稻田大学、担任同盟会云南支部长的吕志伊在《国民的国家》一文中引用了31 位东西方学者的著述来论述近代国民国家观念,其中也引用了高田早苗关于国民与族民、国家与社会的观点②侠少( 吕志伊) :《国民的国家》,中国科学院历史研究所第三所编:《云南杂志选辑》,北京:科学出版社,1958 年,第123、124、135 页。该文“著者附识”:“著者此文,除明引用各国名人之著述外,多渊源於日本高田早苗、浮田和民、副岛义一诸师说,并小野塚喜平次、笕克彦、织田万诸博士之著述。”。李次山说他在读了伯吉斯(按:原文作威尔逊,显然有误)的《政治学及比较宪法论》之后,对国家、政府和政治才有了新的观念,因而在辛亥革命之年,积极参加革命运动,同时用组织联邦的方式,帮同树立安徽的政权③张格等:《李次山传略》,中共英山县委党史资料征集编写领导小组办公室编:《英山革命史资料》,第1 辑,1984年,第 103 页。。这种影响显然不只对于革命派,立宪派同样可以从高田的著、译之作中援引那些破除卢梭民约论的理论。伯伦知理、威尔逊都不赞成激进的暴力革命,所以梁启超一派才对他们的著作大加介绍。诸如此类的政治影响问题,自然是复杂而深远的,也将是有待继续深入研究的课题。