“荒漠化的防治”(人教版)教学设计

甘肃省酒泉师范酒泉市实验中学(735000) 张玉芬

一、设计理念与思路

河西走廊是我校学生的家乡。基于对家乡的了解,怀着对家乡的热爱,教师提供大量关于河西走廊的案例以创造学生探究学习的条件,在课堂中让学生尝试进行探究学习,学生在课堂中必然会表现出极大的兴趣与热情,积极配合教师完成探究学习任务。

基本思路:提供案例——创设情境——发现或提出问题——小组合作讨论——汇报总结——教师小结。整体教学设计由三部分环环相扣关联起来:第一幕,美丽的家乡——河西走廊;第二幕,风沙逼近我的家;第三幕,追风探源,形成自主探究教学模式的操作程序。即:创设情境——引导点拨——探索评价——形成结论,教师在整体教学过程中讲解较少,在整个学习过程中充当了情境创设者、学习引导者的角色。

二、教学过程

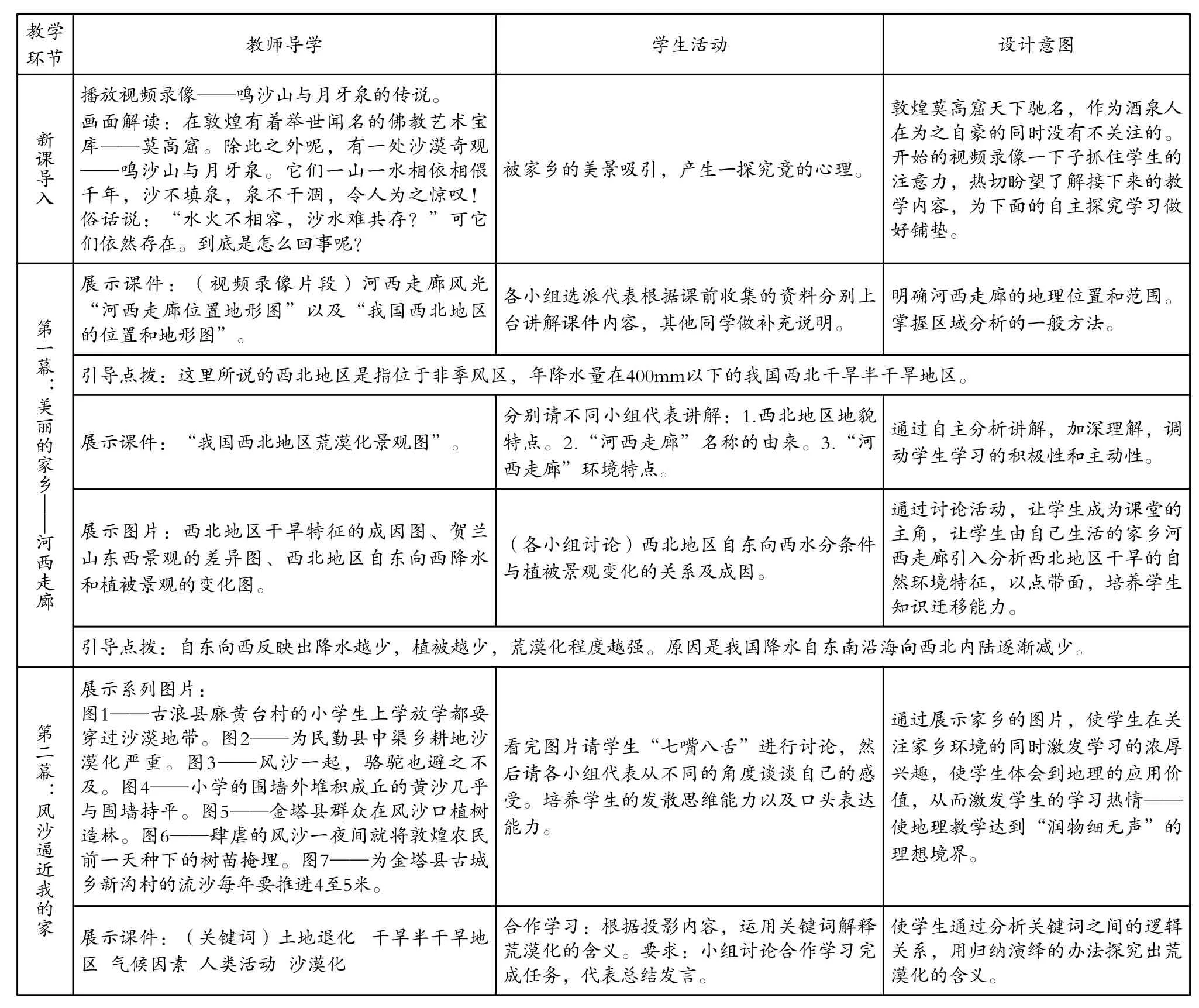

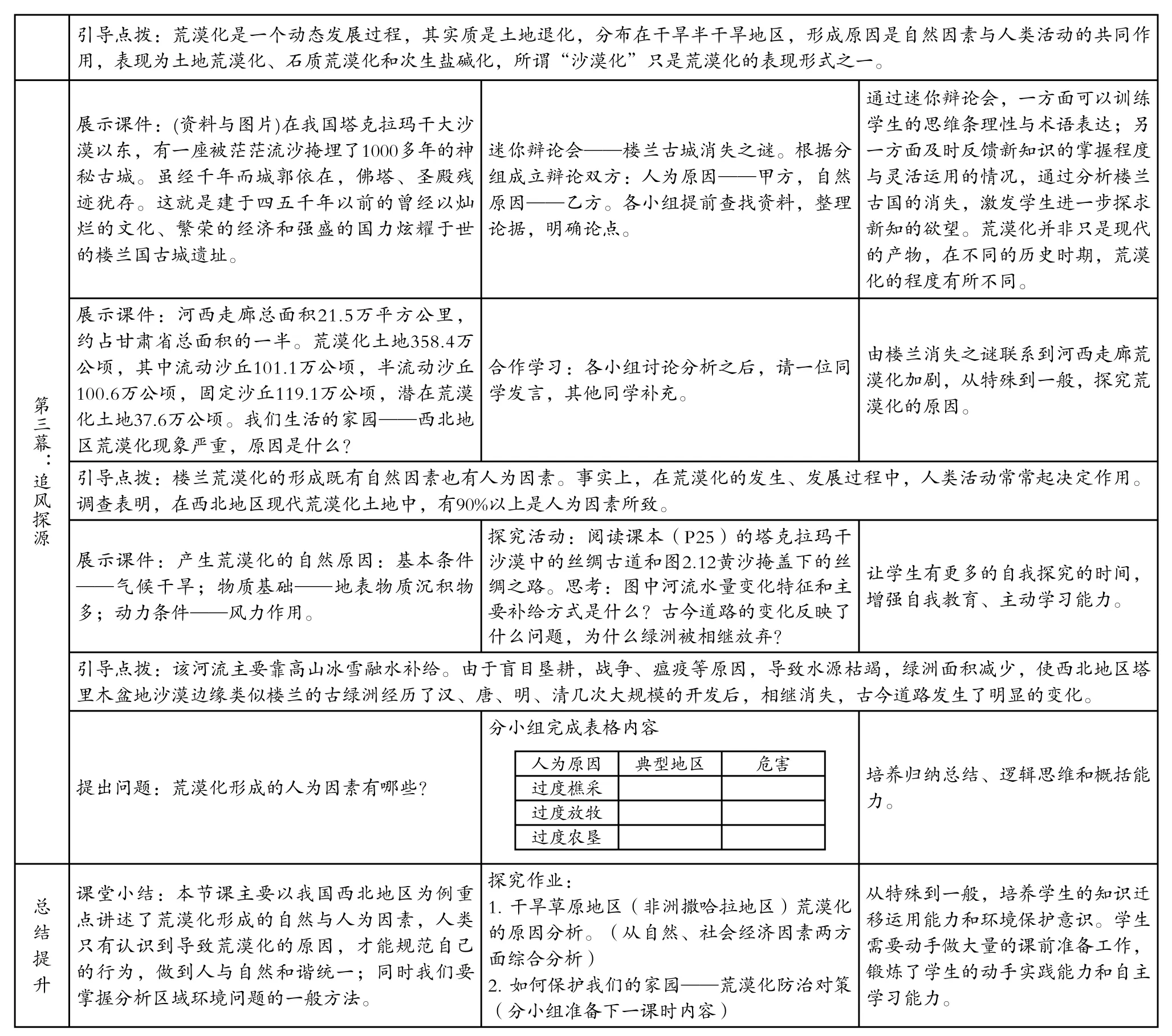

教学环节 教师导学 学生活动 设计意图新课导入播放视频录像——鸣沙山与月牙泉的传说。画面解读:在敦煌有着举世闻名的佛教艺术宝库——莫高窟。除此之外呢,有一处沙漠奇观——鸣沙山与月牙泉。它们一山一水相依相偎千年,沙不填泉,泉不干涸,令人为之惊叹!俗话说:“水火不相容,沙水难共存?”可它们依然存在。到底是怎么回事呢?被家乡的美景吸引,产生一探究竟的心理。敦煌莫高窟天下驰名,作为酒泉人在为之自豪的同时没有不关注的。开始的视频录像一下子抓住学生的注意力,热切盼望了解接下来的教学内容,为下面的自主探究学习做好铺垫。第一幕:美丽的家乡—— 河西走廊展示课件:(视频录像片段)河西走廊风光“河西走廊位置地形图”以及“我国西北地区的位置和地形图”。明确河西走廊的地理位置和范围。掌握区域分析的一般方法。引导点拨:这里所说的西北地区是指位于非季风区,年降水量在400mm以下的我国西北干旱半干旱地区。各小组选派代表根据课前收集的资料分别上台讲解课件内容,其他同学做补充说明。展示课件:“我国西北地区荒漠化景观图”。分别请不同小组代表讲解:1.西北地区地貌特点。2.“河西走廊”名称的由来。3.“河西走廊”环境特点。通过自主分析讲解,加深理解,调动学生学习的积极性和主动性。通过讨论活动,让学生成为课堂的主角,让学生由自己生活的家乡河西走廊引入分析西北地区干旱的自然环境特征,以点带面,培养学生知识迁移能力。引导点拨:自东向西反映出降水越少,植被越少,荒漠化程度越强。原因是我国降水自东南沿海向西北内陆逐渐减少。展示图片:西北地区干旱特征的成因图、贺兰山东西景观的差异图、西北地区自东向西降水和植被景观的变化图。(各小组讨论)西北地区自东向西水分条件与植被景观变化的关系及成因。第二幕:风沙逼近我的家展示系列图片:图1——古浪县麻黄台村的小学生上学放学都要穿过沙漠地带。图2——为民勤县中渠乡耕地沙漠化严重。图3——风沙一起,骆驼也避之不及。图4——小学的围墙外堆积成丘的黄沙几乎与围墙持平。图5——金塔县群众在风沙口植树造林。图6——肆虐的风沙一夜间就将敦煌农民前一天种下的树苗掩埋。图7——为金塔县古城乡新沟村的流沙每年要推进4至5米。展示课件:(关键词)土地退化 干旱半干旱地区 气候因素 人类活动 沙漠化看完图片请学生“七嘴八舌”进行讨论,然后请各小组代表从不同的角度谈谈自己的感受。培养学生的发散思维能力以及口头表达能力。合作学习:根据投影内容,运用关键词解释荒漠化的含义。要求:小组讨论合作学习完成任务,代表总结发言。通过展示家乡的图片,使学生在关注家乡环境的同时激发学习的浓厚兴趣,使学生体会到地理的应用价值,从而激发学生的学习热情——使地理教学达到“润物细无声”的理想境界。使学生通过分析关键词之间的逻辑关系,用归纳演绎的办法探究出荒漠化的含义。

引导点拨:荒漠化是一个动态发展过程,其实质是土地退化,分布在干旱半干旱地区,形成原因是自然因素与人类活动的共同作用,表现为土地荒漠化、石质荒漠化和次生盐碱化,所谓“沙漠化”只是荒漠化的表现形式之一。展示课件:(资料与图片)在我国塔克拉玛干大沙漠以东,有一座被茫茫流沙掩埋了1000多年的神秘古城。虽经千年而城郭依在,佛塔、圣殿残迹犹存。这就是建于四五千年以前的曾经以灿烂的文化、繁荣的经济和强盛的国力炫耀于世的楼兰国古城遗址。迷你辩论会——楼兰古城消失之谜。根据分组成立辩论双方:人为原因——甲方,自然原因——乙方。各小组提前查找资料,整理论据,明确论点。通过迷你辩论会,一方面可以训练学生的思维条理性与术语表达;另一方面及时反馈新知识的掌握程度与灵活运用的情况,通过分析楼兰古国的消失,激发学生进一步探求新知的欲望。荒漠化并非只是现代的产物,在不同的历史时期,荒漠化的程度有所不同。第三幕:追风探源展示课件:河西走廊总面积21.5万平方公里,约占甘肃省总面积的一半。荒漠化土地358.4万公顷,其中流动沙丘101.1万公顷,半流动沙丘100.6万公顷,固定沙丘119.1万公顷,潜在荒漠化土地37.6万公顷。我们生活的家园——西北地区荒漠化现象严重,原因是什么?合作学习:各小组讨论分析之后,请一位同学发言,其他同学补充。由楼兰消失之谜联系到河西走廊荒漠化加剧,从特殊到一般,探究荒漠化的原因。引导点拨:楼兰荒漠化的形成既有自然因素也有人为因素。事实上,在荒漠化的发生、发展过程中,人类活动常常起决定作用。调查表明,在西北地区现代荒漠化土地中,有90%以上是人为因素所致。展示课件:产生荒漠化的自然原因:基本条件——气候干旱;物质基础——地表物质沉积物多;动力条件——风力作用。探究活动:阅读课本(P25)的塔克拉玛干沙漠中的丝绸古道和图2.12黄沙掩盖下的丝绸之路。思考:图中河流水量变化特征和主要补给方式是什么?古今道路的变化反映了什么问题,为什么绿洲被相继放弃?让学生有更多的自我探究的时间,增强自我教育、主动学习能力。引导点拨:该河流主要靠高山冰雪融水补给。由于盲目垦耕,战争、瘟疫等原因,导致水源枯竭,绿洲面积减少,使西北地区塔里木盆地沙漠边缘类似楼兰的古绿洲经历了汉、唐、明、清几次大规模的开发后,相继消失,古今道路发生了明显的变化。分小组完成表格内容提出问题:荒漠化形成的人为因素有哪些?人为原因 典型地区 危害过度樵采过度放牧过度农垦培养归纳总结、逻辑思维和概括能力。总结提升课堂小结:本节课主要以我国西北地区为例重点讲述了荒漠化形成的自然与人为因素,人类只有认识到导致荒漠化的原因,才能规范自己的行为,做到人与自然和谐统一;同时我们要掌握分析区域环境问题的一般方法。探究作业:1. 干旱草原地区(非洲撒哈拉地区)荒漠化的原因分析。(从自然、社会经济因素两方面综合分析)2. 如何保护我们的家园——荒漠化防治对策(分小组准备下一课时内容)从特殊到一般,培养学生的知识迁移运用能力和环境保护意识。学生需要动手做大量的课前准备工作,锻炼了学生的动手实践能力和自主学习能力。

三、板书设计

四、教学反思

地理新课程重视对地理问题的探究,倡导自主学习、合作学习、探究学习;强调学生在地理教学中的话语权,要求把地理学习中的自主权还给学生。在此背景下,区域地理教学内容尤其适合探究教学方法的使用。本节课的设计立足于教材又有所取舍,不拘泥于教材,选取了大量关于学生家乡河西走廊的案例,以便于学生探究活动的展开。首先引入河西走廊干旱为主的环境特征,由学生熟悉的家乡入手,一开始就抓住学生的注意力,引起学生自主探究的兴趣;接下来再讲解荒漠化的含义、表现与影响,使学生完成自主探究的过程,最后通过迷你辩论会阐明荒漠化的成因。课堂教学是动态生成的过程,教学设计的完成除了教师的有效调控还需要学生的积极参与,因此教学活动的设计能否抓住学生身心发展特点,激发学生的探究兴趣就显得尤为重要。