试论文学作品历史影响力测度模型的构建*——兼与王兆鹏先生商榷“唐诗、宋词排行榜”的计算模型

白寅杨雨

一、引论:在文学史研究中引入定量分析方法的必要性

文学史上的任何人或事件,都折射在文学作品中流传当世,并续存于当下的语境中,同时也影响着当下的语境。从这个意义上看,克罗齐“一切历史都是当代史”的论断,是最适合文学史的。因此,文学史只能是“评述史”,人们总在叙述文学史上的人、事件或作品时,纠结于他们的历史定位,或者说,想评价他们的历史影响。有定位,就必然有比较。然而,比较的参照系是什么?比较的标准又是什么,在文学史上可是大费周章。迄今为止,最基本的比较参照系就是不同时代的意识形态,而比较的标准又受制于不同比较者的文学观念和审美趣味甚至社会地位。于是,文学史上的各种评价似乎总是变动不居的。陶渊明在文学史上的地位在宋代以后获得“飙升”,就是典型的一例;而1949年以来短短几十年里文学史上对李商隐评价的“跌宕起伏”,又是典型的一例。人们不禁要问,文学史的评价系统只能是主观的吗?

评价的历史不等于历史的评价。各种评价在历史上的主观性实际上是评价者个人利益与其时代功利相互作用的结果,是被评价者的历史意义在不同利益关照下的一个片断。历史的变迁会逐渐抵消上述不同的功利和利益,呈现出更接近客观的历史评价。秦始皇的千秋功罪任人评说,但他统一六国的历史意义已经凝结成任谁也不能改变的定论。《诗经》的文化意义随着历史进程不断热胀冷缩,但是,它作为文学作品的价值,也已经在历史上定型。因此,尽管我们可能永远不能摆脱当下的意识形态和个人利益对当下之事作出“客观”的评价,但是,对于经历了足够时间的过去之事,我们却又可能透过历史变迁的“自我抵消”作用,寻求更加客观的评价标准。从这个意义上说,历史的评价是个积分效应,不管函数的具体的微分值有多么大的偏差,它的积分总会“抵消”这种偏差,这就使得历史评价的客观性有了存在的基础。

当然,评价标准的客观性主要体现在两个方面的效力上,一是评价的正确性问题,二是评价的精确性问题。正确性问题是定性,是判断一个事物的发展方向。比如,我们说辛弃疾是伟大的词人,就是一个定性的判断,其内涵,或是要确认辛弃疾的词作风格符合词体的发展方向,或是要确认辛弃疾词作中的价值观符合历史发展的方向,或是要确认辛弃疾词作的艺术表现符合未来的美学趣尚等;而精确性问题则是定量,是判断一个事物的发展程度或价值尺度。比如,如果要说辛弃疾的词作在后世的影响大于苏轼的词作,就是一个定量的判断,其内涵,或是要确认后世喜欢辛弃疾词作的人多于喜欢苏轼词作的人,或是要确认后世人们传颂辛弃疾的词作数量多于苏轼的词作数量,或是要确认后人模仿辛弃疾词作风格的人超过模仿苏轼词作风格的人,等等。

事实上,在我们的文学史研究实践中,对定性问题解决得比较好,因为,要寻求一套判断事物发展方向的客观标准相对容易把握;但是,要开发一套测度事物发展程度或价值大小的标准则复杂艰巨得多,因此,在文学史研究中,定量的问题一直没得到解决。

要不要解决定量的问题呢?这是有不同意见的。有人认为定量问题只是一个次要的、琐碎的问题;也有人认为定量问题尽管也重要,但由于定量指标的开发成本太高,有些得不偿失;更有人认为在文学研究上不可能开发出一套所谓的定量指标,因而没必要开展这项工作。其实,这些质疑最终都是伪命题,因为,在文学史研究的历史上,人们根本不能摆脱定量问题的困扰。比如,我们完全可以质疑现行的文学史教材,凭什么李白可以写一章而李商隐只能写一节?这不是作出高下之分了吗?这种高下之分的评判标准究竟是什么?

解决这个困扰的标志性成果是武汉大学教授王兆鹏等人在最近不到一年的时间里先后推出的《唐诗排行榜》和《宋词排行榜》。这两部著作应该具有“里程碑”式的意义,因为它昭示了两个重要的学术意义:一是在中国文学研究史上,对作品历史影响力的考量确立了它应当具有的重要地位;二是定量分析模型在文学研究领域的运用开始走向成熟。下面,笔者将从引进作品影响力研究的意义以及相关定量分析模型的构建两个方面来讨论这个问题。

二、研究作品影响力的意义及其测量标准

一切文学史,归根结蒂都是作品史,因为,全部的文学活动实践,最终都是通过文学作品来完成的 (从广义上说,也包括文学批评作品)。我们很难对与宋玉齐名的“唐勒、景差之徒”在文学史上给予一番描绘,是因为他们已经没有什么作品流传下来;而王安石尽管有着执拗的文学偏见,但这种文学思想即便在当时也没有产生决定性的影响,因为他本人的作品本身就不是这些偏见的忠实履行者。其实,纵观中国文学史的研究,作品研究总是作为作家研究的附庸地位出现的,这恰恰本末倒置。从文学传播的角度来看,作家影响力不过是他全部作品影响力的积分。因此,作品影响力的研究才是文学史研究的基础。

那么,作品史又是什么?作品史实际上就是作品的传播史!私人日记不进入社会传播的领域,自然也不会被写入文学史。如果《诗经》不被传诵,如果唐诗没有酬唱,如果宋词缺了歌楼妓馆,我们很难想象中国文学史会是什么样子。因此,一个作家、一个文学事件、一种文学思潮,其在文学史上的影响,最终体现为相关作品的传播影响力。三曹在文学史上的地位固然与他们的政治地位有关,但这种政治地位的影响力不过是作品影响力的隐函数;否则,乾隆皇帝也应该在文学史上大书特书一笔了。

从传播学的角度说,作品的影响力是基于两个基本的运动层面来实现的:一个是作品在物理空间中的扩张;一个是作品在社会心理空间中的扩张。物理空间的扩张经常被描述为到达率或覆盖率,是指被传播的作品在地理面积上的分布或者指能够接触到该作品的人数。我们通常说的报纸的发行量或者电视节目的收视率,就是用来描述这种影响力的指标。

被传播物的客观分布是传播得以实现的基础,但不等于传播的实现。传播的实现是以被传播的信息被受众接受为标志的。因此,测度一件作品的影响力最核心的指标是作品被受众接受的程度,也就是说,被传播的作品在社会心理空间中的扩张程度才是衡量这件作品社会影响力的最具说服力的标准。从这个意义上说,一件文学作品的影响力实际上就是该作品被受众接受的程度。

那么,接受程度如何测量?就传播心理学的角度而言,我们可以把受众对一件作品的接受程度由低至高描述为注意、识别、记忆、理解、认同五个层面。首先,我们谈谈对注意的测量。

在已有的研究中,对注意的测量主要有四种方法。第一种,也就是最简单的一种:通过注意目标传播的广度和显著度来推测注意率。如我们在十面墙上刻上白居易的《赋得古原草送别》,人们注意到这首诗的概率就可能比只在一面墙上刻这首诗要高;同样,如果我们用较大的字体刻上这首诗,人们注意到的概率就可能比用较小的字体刻写的情况要高。在这个意义上,我们可以推断说,某一首诗在历史上被注意的程度与它被选入各种选本的频数成正相关关系,也与它被别人评论或宣讲的频数成正相关关系。

第二种方法是询问调查法,也就是用抽样调查问卷直接询问人们是否注意到某个事物。这是一种比较有说服力的测量方法,可惜它只能考察某个作品在当下的影响力,却不能运用到历史过程中。而且,这个方法最大的缺陷在于,测量的质量与人们对“注意”的理解相关联。许多人无法判断自己是否“注意到”某个事物,他有可能误以为自己“看到了”某个本没有注意到的事物,也可能由于记忆消褪而把实际上曾注意到的事物误以为没有注意到,等等。

第三种方法是运用特定的仪器和技术手段,如运用高速摄影技术,将某个场合人们的眼球活动拍摄下来,以考察人们对某个事物的注意行为。这种方法精确度很高,但成本较高,并不适合研究较大人群中的注意行为;而且,与第二种方法一样,它也只适用于当下,而不适用于历史。

第四种方法是将对注意的测量与对识别的测量合二为一,特别是对上述的第二种方法而言,这种方法能够克服人们对注意理解的模糊和错误。其实,传播学中许多关于注意力的研究运用的就是这种方法,我们从认知心理学的角度来解释一下这种方法的合理性。按照心理学上的定义,注意是指人的一种心理“努力”,努力的目标是将被注意到的事物进行模式识别,弄清楚“它”是什么。也就是说,当人们注意到一件事物,首先会唤起所有储存在大脑中的印象与它进行匹配,以判别这个事物是已知的还是未知的,与以前印象中的图谱是有区别的还是没有区别的。如果这个事物完全与头脑中某个现成的图式相匹配,我们就知道这是我们已经完全熟悉的事物,就会放弃对它的注意,所谓“审美疲劳”,就是这种机理。如果人们发现自己头脑中没有现成的图式与其相匹配,或者说,发现了被注意到的事物具有某种现成图示中没有的特征,人们就会继续注意这个事物,直到“记住”这些新图式或新特征为止。比如,有人从一堵“诗墙”下路过,“看到”上面刻写有诗作,但他可能匆匆一瞥后离去。如果有人问他看到了什么,他不能说出看到的是“什么”诗,是古诗还是现代诗,是长诗还是短诗,更不能说出是谁写的诗。也就是说,这堵墙或许在他头脑中留下了一个图式,因为他“注意到”了这堵墙上有诗这一具体特征,但是,墙上所刻写的东西在他头脑中没有留下任何图式,当他下次看到另一堵墙上刻的诗时,他能识别出这堵墙与前面看到的那堵墙有相似之处——都刻写有诗,但他却无法识别出这次看到的诗与上次看到的诗是否有相似或相异之处。在这种情况下,我们只能说他“注意到”了这堵墙上刻写有诗,而不能说他“注意到”了这首诗,因为这首诗没有对他产生任何心理影响。

但是,还可能出现另一种情况,就是有人从一堵“诗墙”下走过,看到上面刻写有诗,他驻足一观,发现上面有白居易的名字,在他既有的记忆图谱中,有“白居易”这个符号图式,于是他识别出这是一首白居易的诗;如果下次他路过另外一堵“诗墙”,发现上面刻着李白的名字,他就知道这首诗与白居易的诗是不同的。在这个意义上,我们就可以说他注意到了这首诗。更进一步说,这个人在发现墙上刻着白居易的诗后,他又会将头脑中既有的白居易诗的“图式”都提取出来,一一与眼前这首诗比较,看看是不是自己熟悉的诗。比如他记得白居易的“红泥小火炉”等等,但却注意到这首诗的诗名是《赋得古原草送别》,但这个诗题似乎并不在他头脑里既有的图谱中,他识别出这是一首他没有读过的诗。于是他可能出于好奇,认真读一下这首诗,并且喜欢上其中“野火烧不尽,春风吹又生”的句子,并把它记住了。于是,他的头脑中又多了一种图式,当他下次在某个场合再次看到白居易这首诗,即便没有题写诗名,他也能通过记住的“野火”两句识别出这是白居易的诗。

由此可见,注意与识别是“共生”的,不大可能也没必要把二者区分开来。同时,注意的意义也在于识别,如果没有识别,注意的结果就不会在心理上留下任何效应,被注意的事物自然也不会产生心理上的影响,我们也就没有必要单独测量这种“注意”。因此,就作品的影响力而言,把“注意”的效应归并到“识别”的效应中,是完全合理的。特别是在文学史上,我们已经失去了独立考察当时人们对作品的“注意”状态,也只能通过别人对作品的识别程度来判定。

那么,识别程度又如何判定呢?从上述讨论我们可以发现,识别往往是通过记忆来表征的:一方面,识别一个事物,要在既有的记忆系统中提取相关图式,以判明这个事物是什么;同时,识别的结果又必须进入记忆系统,形成稳定的效应。正如我们识别一首诗,除了知道它是否以前读过之外,还要记住它的必要表征,比如作者、诗题或内容,以便下次遇到这首诗时能够识别出来这是一首曾经读过的诗。因此,在这个意义上,识别效应又可以归并于记忆效应之中。

当然,识别效应有短期效应和长期效应。你在大街上碰到一个人,你识别出这是你未曾接触过的人,这是短期效应,因为,过了一段时间,你再遇到这个人,你已经忘记了曾经遇到过,仍然会把他识别为未曾接触过的人。只有你出于某种目的,或者你遇到的这个人有某种特别之处,或者因为环境因素的压力,使你牢牢记住了这个人的相貌,才能在隔了一段时间后再次相遇时能够把他认出来,这才是长期效应。短期效应就作品的影响力而言,是没有太大意义的,但同种短期效应的反复叠加,也会形成长期效应,就像你反复背诵一首诗总会有一天能长期记住它。

识别的短期效应和长期效应对应的就是短期记忆和长期记忆。就作品而言,只有长期记忆才能产生足够的影响力。同样是苏轼的作品,只有那些你记诵下来或者是耳熟能详的作品才能影响到你今后的写作表达、古典文学素养和审美趣味。当然,在作品史上,考察一个作品在当时人们对它的记忆程度是无法直接测量的,但是,我们可以从一个作品被他人提及和引用的情况来推测。一般而言,我们总是引用那些熟悉的作品,在这个意义上可以认为一个作品被引用的频率与引用者对这个作品的记忆程度呈正相关关系。王兆鹏先生的指标体系构建正是利用了这个原理。

当然,人脑不是印刷机,也不是计算机储存器。记忆的目的不是单纯为了储存,而是为了认知该事物的意义,这就是所谓的“理解”。如果说,注意、识别和记忆是作品对个体产生影响力的途径,那么,理解就是影响力的真正实现。由于对意义的判断作用于人的价值观系统,会深刻地改变着一个人的态度和行为模式,因此,“理解”就意味着被“理解”的作品产生了实际的行为后果和社会后果,它把所谓的影响力“物质化”地呈现在客观世界中。就这个意义而言,某个作品影响力的实际后果,就是这个作品“被理解”的状态。

理解是文化的产物,不同的知识结构、个体经历、文化价值观以及所处的环境,形成不同的意义空间,导致理解的多样化。一个人,把一部作品理解成“什么样”,实际上就是该作品对这个人产生了“什么样”的影响。鲁迅先生曾说,对于一部《红楼梦》,“经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事……”指证的恰是这种现象。于是,有人就会提出疑问,尽管理解就是影响力的实际后果,可是能够直接测量这些基于价值观判断而产生的实际后果吗?我们如何量化这些千奇百怪的理解图式?凭什么说哪种理解意味着影响力大,而另一种理解就意味着影响力小呢?

诚然,文化的相对性使我们不能运用一个统一的标准对理解的意义本身进行测量,我们不能说对《红楼梦》进行“排满”的理解高于“缠绵”的理解。任何测量的赋值都需要一个参照系,而不同的文化形成不同的价值观参照系,这就使得对意义本身的测量总会打上不同的文化烙印。我们必须承认不同的时代或不同的社会制度下会产生不同的意义评估,大陆推崇鲁迅而台湾推崇胡适就是一例;同样,不同利益集团或者不同价值观的个人也会产生不同的意义评估,就像屈原在司马迁和班固那里获得不同评价一样。因此,在这个意义上说,我们可以说任何作品在不同的时代、不同的社会和不同的人那里,都会产生不同的影响。

但是,要注意的是,“影响”和“影响力”是两个不同的概念。影响是一种主观效应,体现在人们认知心理的变化上;而影响力是一种客观效应,体现在人们实际行为的变化上。主观效应的评判标准是“好”和“坏”,属于定性研究范畴,受不同文化形态和上层建筑的制约;而客观效应的评价标准是“大”和“小”,属于定量研究范畴,可以超越一定的文化形态和上层建筑的制约。比如,在秦始皇时代,人们可以认为儒家经典有很不好的影响,这是主观的负面评价,汉武帝以后可以否认这种评价;但是,秦始皇对这些“很不好”的东西采取的实际行动是“焚书坑儒”,这是一种客观效应,这个效应很强烈,我们可以推断说,儒家经典在秦始皇时期影响力很大,而这个结论是到了汉武帝时代甚至后世历代也都无法否认。

由此可见,如果我们不是测量“理解”中对意义价值评判的好坏,而是测量因“理解”而产生的行为反应程度的大小,是否就找到了测量“理解”的客观基准呢?在逻辑上,这样做似乎是可行的。但问题是,我们如何判断何种行为是基于哪种理解而产生的呢?陈亮的词风很像辛弃疾,到底是因为他对辛词有着深刻的理解,还是由于处境的相似,或是个性使然?很显然,对“理解”本身进行剥离,是一件很困难的任务。因此,在传播学史上,许多学者提出了另外的解决方案,其基本的思路是:测定一种因理解而产生的行为效应的大小,不应同理解的内容相比较,而是与理解之外的某种可以指定的参照系相比较。其中最著名的就是所谓言语-行为理论,这种理论认为,传播效力的测定标准是看传播者的意图或目的在接受者的理解或行为中实现的程度。比如,看一个竞选者演讲效果如何,评判的标准只能是最后的投票结果。

言语-行为理论的分析方法的确很适合劝服性传播活动,如政治舆论宣传、广告策略,乃至课堂教学等方面的效果评估。但是,文学活动并不属于劝服性传播,因为文学的价值往往体现在非功利目的上。如果按照言语-行为理论的分析模式,我们可以把文学作品的影响力翻译成这样的语言:一个作品的传播效果大小取决于读者的理解与作者创作意图之间的匹配程度。这个表述完全罔顾文学史上大量的“作者未必然,读者未必不然”的事实。按照这个标准测量,《诗经》在文学史上的影响力可以忽略不计,因为几千年来,广大读者对《诗经》作品的理解,几乎没有一种是与作者“本意”相符的。

那么,如何测量文学理解的丰富性呢?行为学派的观点可以给出一些方法论上的启示:仅就测量而言,我们可以将除读者之外影响理解的要素所产生的效应归并到读者的行为效应中。比如,我们可以把作者的信度效应归并到读者对作者的推崇程度上,可以把作品的内容和表达风格的效应归并到读者的理解能力上,甚至也可以把语境的效应与读者的情绪表达挂钩,等等。这样一来,我们就可以将读者对作品理解状况的考察转换为对读者行为表征及其结果的考察。比如,尽管我们无法了解柳永词在当时是怎样被理解的,这些理解的具体内容又是什么,但我们可以从“凡有井水饮处,皆能歌柳词”的描述中 (读者的行为表征)看到柳词在市井阶层的影响力。

于是,我们似乎得出了与言语-行为理论相反的结论,那就是:一个作品的影响力,与读者对该作品意义理解的“准确性”(理解的意义与作者本意的符合程度)无关,而只与读者对该作品意义理解的“重要性”相关,因为只有读者认为“重要”的意义,才能作用于该读者的态度和行为表现的强烈程度,而态度和行为表现的强烈程度却是可以测量的。根据这个结论,我们就特别容易理解为什么有争议的作品恰恰是有影响力的作品,人们争议,是因为它重要,认为它在正面效应上重要的人会竭力维护它的意义,认为它在负面效应上重要的人会竭力批判它的意义。比如李商隐的《无题》诗,批评史上可以说无法认定谁对它们有准确的理解,但大家都愿意从各个角度去解读它们、争论它们,这是因为不同的读者从不同的意义上发现了它们的重要性。

但是,上述论断并不是说对一件作品意义的重要性作正面理解或负面理解的效应是完全同等的。从共时性的层面上说,不管人们的理解是正面还是负面,只要认为这部作品重要,就会去注意它,识别它,记忆它,理解它,然后评价它,赞美它或批判它,因此,这部作品的影响力都是巨大的。但是,如果从历时性的链条上看,对一个作品意义作出正面理解或负面理解的后续效应则完全不同。就读者个体而言,一旦他对某个作品作出正面的重要性理解,他就会认真欣赏它,推崇它,甚至模仿它,这个作品深深根植在这位读者的知识体系中,甚至这位读者还会进一步向别人推介它,这种理解的后续效应是持续而强烈的;反过来,如果一位读者对某部作品作出负面的重要性理解,他就会讨厌它,批驳它,甚至不再接触它,这部作品在这位读者的知识体系中被逐渐遗忘,这位读者也不会向别人推荐这部作品,这种理解的后续效应将逐渐消褪甚至被中止。

同样,就社会而言,如果一部作品的重要性得到社会主流群体的正面理解,它就会得到整个社会的广泛赞誉和传播,并作为全社会的文化遗产被传承下去;反之,如果一部作品的重要性受到社会主流群体的负面理解,它就会受到整个社会的强烈批判和抵制,甚至被逐出社会文化遗产的传播链条。由此可见,一部作品的历史影响力更主要地体现在历史上的读者对它重要性的正面理解上,按照传播学的话语,人们对作品意义的正面理解就是“认同”。这个术语的一般定义可表述为:人们作出某种意义与自身价值观相一致的判断就是认同。

认同表现在态度和行为两个层面上。首先是态度上的认同,它来源于接受者把接收到的信息意义理解为与自身的价值观相协调,因而表现为对该信息意义的赞同、支持和维护;然后是行为上的认同,它来源于接受者体验到被接受的信息给自己带来的利益或效用,因而表现为按照信息所指示的行动方向而行动。比如,当一个读者认同一部作品时,在态度上会表现出对这部作品的喜爱、赞美,在行动上表现为牢牢地记住这部作品,或对这部作品进行模仿,或者向他人推荐这部作品,等等。很显然,一部作品影响力的真实存在,是体现在人们对这部作品的认同程度上的。从这个意义上说,对一部作品作出正面评价的效应要大于对一部作品作出负面评价的效应。

讲到这里,我们就基本确立了一部作品历史影响力的测度原则和方法,那就是:一部作品的历史影响力基本上表现在该作品的历史评价总和中,这些评价一方面被既有文献记录着,另一方面也存在于当下读者的态度中。如果我们找到了测量这些文献记录情况和读者态度的指标,我们就可以构建作品历史影响力的基本模型。下面,我们就分步讨论这个模型的构建,并以此比照王兆鹏先生“唐诗、宋词排行榜”的指标体系予以商榷。

三、作品历史影响力测度模型的构建及“唐诗、宋词排行榜”指标体系的得失

根据上述讨论的逻辑,我们按照下列步骤构建作品历史影响力的函数:

第一,一部作品在某个时点的社会影响力是其对当时个体影响力的总和。如果我们把某部作品在某个时点t对某个个体的影响力记为fit,那么,fit是测量影响力各指标Itk(k=1,2,3,……)的函数,其中,下标k表示用于测量影响力指标的不同类型,而t则表示这些指标的作用情况随历史时期而变化。于是,一部作品在某个时点t的社会影响力Ft可用如下模型表示:

第二,一部作品的历史影响力是其对各个时点社会影响力的时间积分。如果某部作品诞生于某个时期t0,那么,该作品到时点t为止的历史影响力F为:

当然,模型 (2)是一个理想模型,但在实际操作上,我们很难构建一个关于时间的连续函数,而且,各种测量指标随时间变化的特征也很难全面把握,因此,我们下面就如何根据实际需要对模型 (2)进行简化。

第三,一般地,我们总是断代史地对文学现象进行考察,因此,我们可以把不同历史时期看做一定时间段的离散型变量;同时,在一个给定的历史时期内,社会政治和经济制度以及意识形态处于相对稳定状态,因而这个历史时期的考察作品影响力的指标也相应地处于比较稳定的状态。这样,我们就可以不用历史时点的概念而用历史时期的概念,把积分变成求和。于是,我们把一部作品在指定历史时期j的影响力表示为Fj,则

于是,该作品在某个历史时期的历史影响力的评价模型可简化为:

求和比积分更容易进行操作了,下一步,我们还可以对复杂的影响力指标进行归纳并简化。

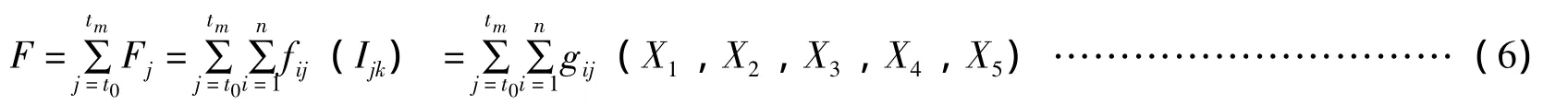

第四,如上所述,一部作品影响力的测量指标可分解在注意 (X1)、识别 (X2)、记忆(X3)、理解 (X4)和认同 (X5)五个层次上。也即:

那么,上述影响力的评价模型 (4)又可表达为:

第五,注意程度的指标可以分解为物质指标和心理指标。物质指标主要表现为作品在物理空间的分布密度或频度上,而心理指标可以归并在识别的测量指标中,即注意是识别函数式中的内生变量之一。同时,从长期的识别效应来说,识别是记忆函数式的内生变量之一,也即,对记忆的测量包含了对识别的测量。更进一步说,一部作品影响力的真正实现来自对这部作品的理解,而记忆与理解是共生的,因此,对理解的测度也包含了对记忆的测度。当然,最具持续影响力的理解就是认同,正面评价的权重应当高于负面评价的权重。于是,我们可以再定义如下变量:

1、我们将注意的指标分解成物质指标体系X1p和心理指标体系X1s,将理解分为正面评价体系X4+和负面评价体系X4+-*,而X4+=X5,X1s,X2,X3又分别可归并于X4+和X4-中,于是:

gij(X1,X2,X3,X4,X5)=u(X1p,X4+,X4-)。

这样,上述总模型 (6)又可简化为以作品传播频度和作品评价意见为指标体系的测量模型:

上述模型拥有了比较好的操作性,因为,根据 (7)中的函数变量,我们在实际研究中,只需考察作品文献的传播频度和读者对作品正面评价和负面评价的数目,这些都是可数的。但是,这种测量方法只适合于当下,那就是:我们可以通过抽样调查方法,考察不同人群对某个作品的注意率、记忆率以及各种评价数目。但是,对于已逝的时代,我们已经不可能直接获取当时读者总体的意见了。因此,我们就要考虑对模型 (7)中的变量进行转换。如何转换呢?我们的基本思路就是根据历史上人们精神活动的唯一物质遗存——历史文献或文物,来推断人们的活动状况。于是就会有这样的疑问:仅凭历史文献或文物而得来的资料和数据,能够运用到上述模型中吗?我们下一步就来分析这个问题。

首先,上述模型的基本含义是:一部作品的历史影响力是其对历史上所有个体影响力的总和,换句话说,就是每个受到该作品影响的个体行为效应的叠加构成了这部作品的历史影响力。但是,从统计学意义上说,不同人口统计特征的个体的行为效应是不一样的。具体到文学作品而言,专业批评家比起非专业人士来能够在更大程度上影响到其他人对该作品的态度和评价。笔者在2006年做的一项研究发现,读者对一首古诗词的理解会受到相关批评意见的严重影响。其实,从文学作品的传播实际来看,读者很难纯粹地接触纯粹的文学作品,任何读者在接受某个作品时,多多少少已经具有了社会上对该作者甚至该作品本身的评价预设,而这些评价预设往往形成有限几种以少数几个专业评论家为代表的态度框架,而且,特别重要的是,这些态度框架往往通过正式的书面文稿定型下来。因此,我们可以认为,历史上人们对某个文学作品评价意见中最重要的部分,或者说,该作品历史影响力的最重要部分已经通过批评文献的形式凝固并积淀下来。

其次,我们要注意的是,一切传播行为都是通过媒介来实现的。当然,口口相传也是媒介,但这种媒介传播的内容缺乏稳定性和扩张力,这也是为什么先民口口相传的史诗如果不通过文字记载下来终归失传的道理。因此,在文学史上,最重要的传播媒介就是文字媒介,尤其是唐宋以后的印刷媒介。注意率也罢,记忆率也罢,必然与其相关的媒介传播频率、密度成正比。因此,我们完全可以断定,某部作品的文献分布密度与当时人们对该作品的接受程度呈正相关关系。

最后,我们应当承认,日常的人际信息传播效应是非常有限的,而那些广泛的重要的传播行为,特别是构成重大的“群体性传播事件”,其传播效应才具有社会的影响力和持续性。“于丹售书事件”无疑激发了社会对于丹作品的关注。同样,历史上所谓“洛阳纸贵”、“兰亭修禊”等事件,自然是相关作品备受关注的最好证据。因此,被历史文献记载下来的重大文学事件、创作活动,等等,也必然是当时最重要的作品传播事件,是作品影响力的重要证明。

综上所述,我们就有理由将文学作品在过去时代的影响力转化到该作品的文献传播状态中,即将上述模型中的对个体影响力的函数转换为文献存在因子的函数,即:

其中,L=1,2,3,……,ql表示某部作品由文献所体现出来的影响力,而ql又是该作品在文献中存在状态的函数。uitm是指当下时点的某部作品对读者的影响力。

如果我们暂时忽略当下时点的状态,只考察某部作品在距今足够长时间以前 (可以理解为意见转化成出版物的时间)的影响力,并且把作品在文献中的存在状态用该作品相关信息在文献l中被提及的频数frl来计算,而定al为该文献重要性的权重,则我们可以简化出评价某部作品历史影响力的文献分析模型:

这是一个在计算上很容易实现的模型了,而且,它在形式上与王兆鹏先生用于《唐诗排行榜》和《宋词排行榜》研究中的运用的模型不谋而合。但是,在具体内涵上,也即计入文献的选择和权重分配方面,却有许多可以讨论处,下面我们就具体分析之:

其一,王兆鹏先生的分析框架中,只注重了作品的传播状态的物理分布,因此,只考虑了作品本身在文献中被提及的情况。而在笔者的模型中,强调的是作品及相关信息在文献中被提及的情况。其中的重要理由在于,作品的相关信息,比如作者的地位或者作品所反映的内容在当时的特殊意义等,会在很大程度上左右人们对该作品的注意和认知。比如,白居易《长恨歌》所反映的历史背景本身就会引起唐代人的关注。因此,在进行影响力分析时,不仅要引入直接提及该作品本身的文献,而且还要引入记载与该作品密切相关的信息的文献,比如正史中相关的人物传记,记述与某个作品相关的重要事件的文献,等等。当然,这些文献的权重不应太高。

其二,各种文献的权重分配颇值得商讨。首先,王兆鹏先生的权重分配只到具体的文献类型为止。比如,唐诗排行榜中所有选本的权重都是一样的,宋词排行榜中所有评点著作的权重也是一样的。而事实上,《蕙风词话》和《人间词话》中的意见对人们的影响是完全不同的。我们或许应该认真辨析每个文献的作者、年代、理论的完备性和后人的重视程度等因素,来确定这个具体文献的权重。其次,就权重的类型分配而言,王兆鹏先生赋予选本的权重都很高,这有其合理性。根据本文所述,影响力实现的最重要指征在于“评价”,也许有人认为反映评价的最重要文献就是评点、评论和研究文章。其实不然,选本本身也包含了评价,而且是最重要的评价,即认同。人们一般不会把自己不认同的作品收录到选本中。同时,选本乃是当时作品传播的最主要媒介,是作品传播力的主要表征,而传播力和影响力是成正相关关系的。

其三,《宋词排行榜》的分析模型相对《唐诗排行榜》有重大改进。首先,《宋词排行榜》的评价模型中已经思考了上述所论的不同文献影响力因子问题。王兆鹏先生对不同朝代的选本赋予了时代权重,这是一个重大修正;但笔者纳闷的是,为什么不给评点赋予时代权重呢?其次,《宋词排行榜》的分析模型考虑了其他文学活动或文学事件记载文献的意义。比如,王兆鹏先生引入了“唱和”这一因素,印证了我们上述所讲的“作品相关信息”的重要性。当然,相关信息远远不止“唱和”这个范畴,相信随着研究的深入,王兆鹏先生会不断扩充文献数据库,引入更丰富的影响因子。

其四,笔者认为还应当引入内容分析技术,将某部作品在评点、论文等文献中得到的正面评价与负面评价给与不同的权重。也许这是一项十分琐碎的工作,但它可以使结论变得更为精确。

最后,根据上述讨论,我们对王兆鹏先生的计算模型提出如下改进建议:

首先,确立文献类型重要性的梯度,并按照重要排序由高到低依次如下:1.包含评点的选本;2.不包含评点的选本;3.文学批评文献;4.史学文献;5.其他有关文献……

其次,权重系数不但要设立文献类型系数、文献时代系数,还应当设立单篇文献影响系数,如果我们将上述权重系数用符号依次表示为wi,hj,bk,而某部作品在j时代的i类型文献k文本中出现的频次为fijk,那么,用于评价某部作品历史影响力的计算模型可表示为:

其中,i=1,2,3……n;j=1,2,3……m;k=1,2,3……l。

我们可以把上述模型 (10)称为“基于文献统计的作品影响力测度模型”,因为F'是将全部读者接受的情况转换为文献记载情况的计算结果。这当然是一个近似模型,但却具有很强的操作性,而且,我们还惊喜地发现,像王兆鹏先生用于“唐诗、宋词排行榜”的模型及其数据库,可以很容易被上述模型兼容。

四、结语:作品影响力研究是文学史研究的基础

综上所述,我们的基本结论就是:作品影响力研究是文学史研究的基础,也许,未来文学史的写法可能不再以交代每个时代的社会文化背景为序幕,而是以描述每个时代不同作品的影响力为前提。作家的历史定位是该作家全部作品影响力的总和,一种文学运动的历史定位也是该运动中产生的所有作品影响力的总和。当然,我们并不否认社会政治经济制度以及意识形态的面貌对文学实践的重要影响,但这些影响是不能直接测度的。如果我们直接把这些影响作为决定性力量来推断受影响的文学活动,甚至把文学现象与这些影响因素直接联系起来,我们的文学史写出来就与思想史没什么区别,甚至还会扭曲文学历史的真实面貌。

只有把某种文学现象或作家的活动看成作品影响力的函数,我们才能比较真实地描述某种文学现象或作家在特定时代的特定意义。当然,这种“真实”的基础在于对影响力测度的准确性。对当下时点而言,我们主张用社会抽样调查的方法测算某部作品在当下全部读者中的影响程度,这是最鲜活的研究资料。我们希望有识之士尽快建立相关的调研机构和数据库,开发出某部作品对不同人口统计特征影响力在整个社会影响力中的权重,并开展定期的调查统计工作,记录下并发布主要作品的影响力排行,以此构成今后研究的重要历史数据。

对过去时点而言,我们所能依据的只能是文献,因此,建立一个统计某部作品即相关信息在文献中出现频次和评价状况的数据库就成为文学史研究的一项基础工作。其实,王兆鹏先生的“唐诗、宋词排行榜”就是这种数据库的雏形,我们建议王兆鹏先生不断扩大文献统计的范围和类型,进一步修订不同文献的权重系数,使数据库扩充成为整个古代文学研究的重要数据资源。

当然,我们并不否认社会文化分析作为文学史研究的定性分析基础,但是,政治的、经济的、思想文化上的各种因素只不过是影响力的解释因子之一,却不能成为测量指标,因为上述涉及的测量模型中,各测量指标实际上就是其他各种社会文化因素的隐函数。

当然,任何对历史的研究都有缺憾,因为文献不足征也。但这并不意味着我们要对历史定位问题付诸阙如。我们还原的不是历史事实,而是历史思考。仅凭文献记录只能得到“约等于”的结果,因为,文献不是所有人意见的记录,同时,我们见到的也不是“所有的”的文献。但是,就像所有的工程计算都是近似计算一样,对作品影响力的“近似计算”毕竟使我们建立起了文学史评价的基本依据。我们可以在价值观上、美学趣味上对某个文学事实见仁见智,但我们不能对任何文学事实的历史定位随意褒贬,而必须符合历史以及当下实际。你可以在个人趣味上更喜欢辛弃疾的《摸鱼儿》,而不是苏轼的《念奴娇》,但你真的不能否认熟读“大江东去”的人远远多于“更能消几番风雨”。历史不是某种价值观的产物,而是无数人实际行为的客观后果。