论城市居民社会信任对社团参与的影响

张秀云

(山东大学哲学与社会发展学院,济南 250100)

一、理论背景与问题的提出

随着社会的发展,城市中出现的各种类型的社会团体在人们的生活中扮演着日益重要的角色,成为城市居民日常生活中十分重要的内容。帕特南认为公民参与网络增强了互惠规范;公民参与网络增加了交往频率,促进了有关个人品行和信息的流通;公民参与网络还体现了以往合作的成功;可以把它作为一种具有文化内涵的模版,未来的合作可以再此基础上进行。社团成员间有着密切的横向社会互动,社团参与是社会交往网络的组成部分,而社会网络是社会资本的重要组成部分,因为在一个共同体中,这类网络越密集,公民就可以进行共同利益的合作。现在城市里各种各样的协会社团行会及中间组织大量出现,非“官方”社团和民间社团参与已成为都市生活一项十分重要的活动。社团参与对于社会资本的建构有着十分重要的意义,那么是什么因素影响了城市居民参与社团的积极性呢,本文试图将对这一问题作出解释。

从现有文献来看,社团参与的专门性研究还不够充分。现有研究成果多将社团参与作为衡量城市居民社会交往与社会资本建构的一个影响因素提出来。胡荣和李静雅(2007)在对城市居民社会交往与社会资本建构的定量研究中将社团参与作为一个自变量进行了测量。他们将社团参与具体细化为以下8个问题进行测量:是否经常参加同乡会活动、是否经常参加校友会活动、是否经常参加老战友或知青聚会、是否经常参加学术社团活动、是否经常参加单位组织的集体活动、是否经常参加行业协会活动、是否经常参加社区居委会召开的会议、是否经常参加庙宇和教会活动,进一步研究者将社团参与归纳为三个因子,即社交团体参与因子、非正式交往因子、社区团体参与因子[1]。

对于信任问题的研究最早可以追溯到齐美尔。他在《货币哲学》中从信任的视角对金钱这一种制度化象征物进行了深刻分析,强调信任在社会生活中的主导地位,认为信任促进了交换,并首先提出了“制度信任”的概念。韦伯区分了两种不同的信任方式:特殊信任与普遍信任。前者以血缘性社区为基础,建立在私人关系和家族或准家族关系之上,后者则以信仰共同体为基础。

中国学者对信任的研究起步较晚。著名社会学家费孝通的差序格局理论可以看作是信任关系研究的基础。在《乡土中国》中,费孝通写道:“乡土社会……是一个‘熟悉’的社会。从熟悉得到信任。乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的可靠性”[2]。中国社会是一个“关系”的社会,因此,国内研究者在研究中主要是从本土文化特别是关系的亲疏远近方面来解析中国的信任状况。

从现有的文献资料来看,城市居民信任类型对社团参与的影响方面的相关研究尚没有引起研究者深入而充分的研究。因此,本文将研究是什么因素在多大程度上影响了城市居民的社团参与积极性。

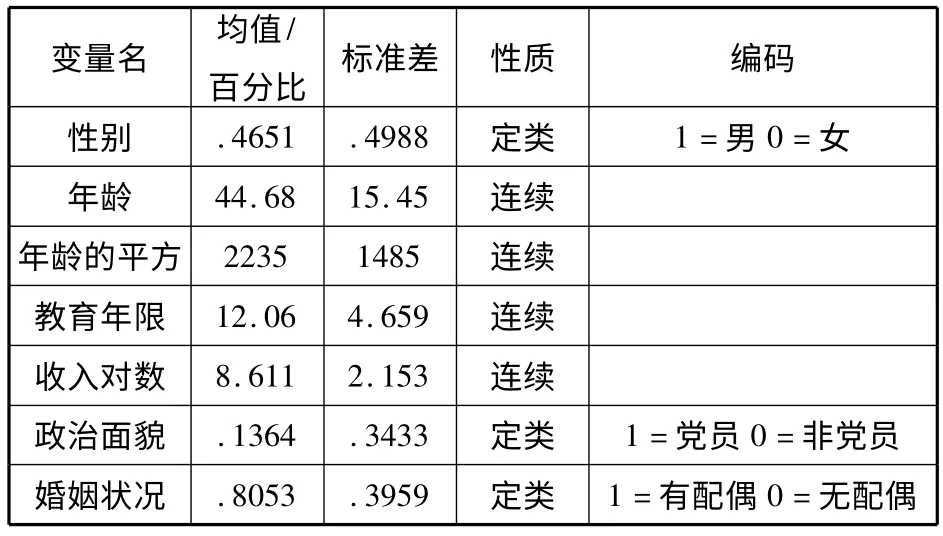

本文主要使用了CGSS2005 数据中的居民问卷进行研究。CGSS2005 数据样本10376个,在本研究中用于分析的样本为5211个。其中女性占53.49%,男性占46.51%,不同文化的受访者比例为没受过教育的人占5.78%,小学占15.27%,初中占29.42%,高中21.63%,大专6.6%,本科及本科以上21.3%;从年龄层次看30 岁以下20.53%,31—40岁的占23.71%,41—50 岁的占22.04%,51—60 岁的占15.88%,60 岁以上的占17.84%。

表1 主要变量的描述统计

二、社团参与的基本类型

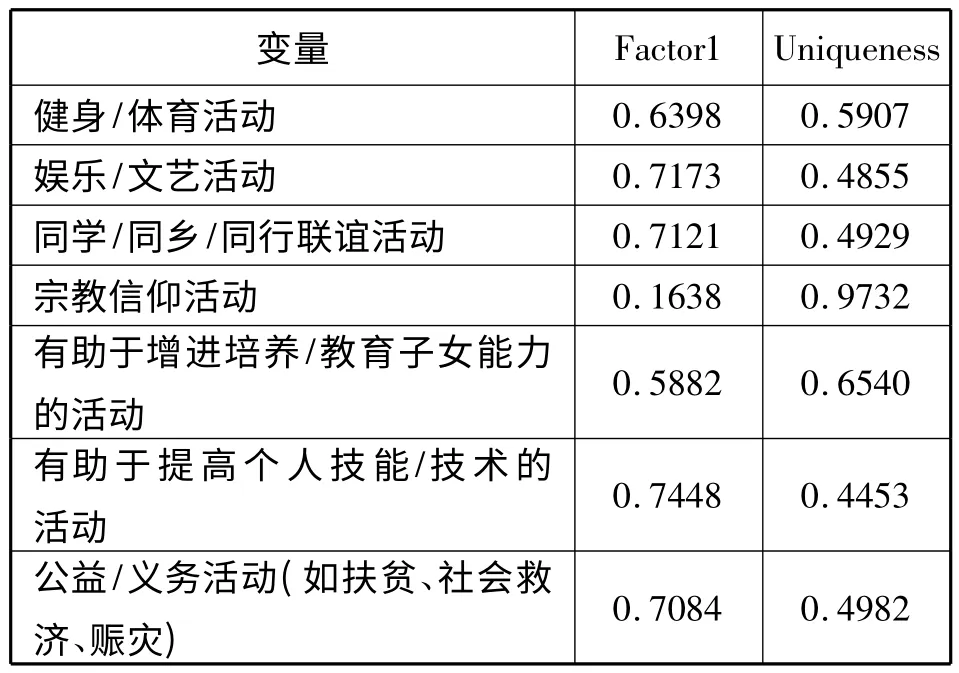

表2 社团参与的主成分因子分析

本次调查用7个指标来测量城市居民的社团参与度,即健身/体育活动、娱乐/文艺活动、同学/同乡/同行联谊活动、宗教信仰活动、有助于增进培养/教育子女能力的活动、有助于提高个人技能/技术的活动、公益/义务活动(如扶贫、社会救济、赈灾、扫盲、环保等)。被调查者分别回答对这7 种社团参与的频率,分别是一周几次、一周一次,一月一次、一年几次、从不,并分别计作5 到0 分,然后运用主成分法对这7个指标进行因子分析,再经过最大方差法旋转,得到一个因子(详见表2)。

三、居民信任及其因子分析

以上探讨了社团参与的测量指标,那么是哪些因素影响了城市居民社团参与程度呢?本研究除了从受访者的年龄、性别、文化程度、婚姻状况、是否党员等方面分析其对社团参与度的影响外,还要重点分析信任类型对于社团参与度的影响。

本次调查用8个指标来测量城市居民的信任度,即(近)邻居、(城镇的)远邻/街坊、亲戚、同事、交情不深的朋友/相识、老同学、在外地相遇的同乡(以同市或同县为界限)、陌生人。调查者分别回答对这8 种信任对象的信任程度,即“绝大多数不可信”、“多数不可信”、“可信者与不可信者各半”、“多数可信”、“绝大多数可信”,根据信任度的高低分别赋值为0 到4 分。

本研究先用主成分法对信任的这8个项目进行因子分析,再经过最大方差法旋转,共得到2个信任因子(详见表3)。第一个因子可以解释32.71%的变异量(特征根=2.617),第二个因子可以解释24%的变异量(特征根=1.92)。本文分别根据其特征命名为特殊信任因子和普遍信任因子。其中,特殊信任因子是测量与被调查者存在着血缘关系的亲属和有着亲密关系的友人,具体包含的对象是亲戚、邻居、街坊、同事、朋友、老同学;普遍信任因子是测量居民对社会上其他有着不确定或不稳定交往关系的人的信任,该因子包含的对象是交情不深的朋友、在外地相遇的同乡(以同市或同县为界限)、陌生人。

根据受访者对这7 种对象的回答赋值,计算其平均值(详见表4)。研究发现,特殊信任最强,平均值为3.828 到4.295 之间,表明这些对象的回答基本是“多数可信”和“绝大多数可信”。而普遍信任值则较低,位于1.803 到2.989之间,说明大多数人对生活中交往不密切或没有交往的人信任程度较低,对陌生人则达到最低,认为绝大多数不可信。这样的信任结构也符合人们在日常生活交际中的人际关系结构。

表3 城市居民信任的主成分因子分析

表4 对不同对象的平均信任度

四、城市居民信任水平及其他因素对居民社团参与的影响

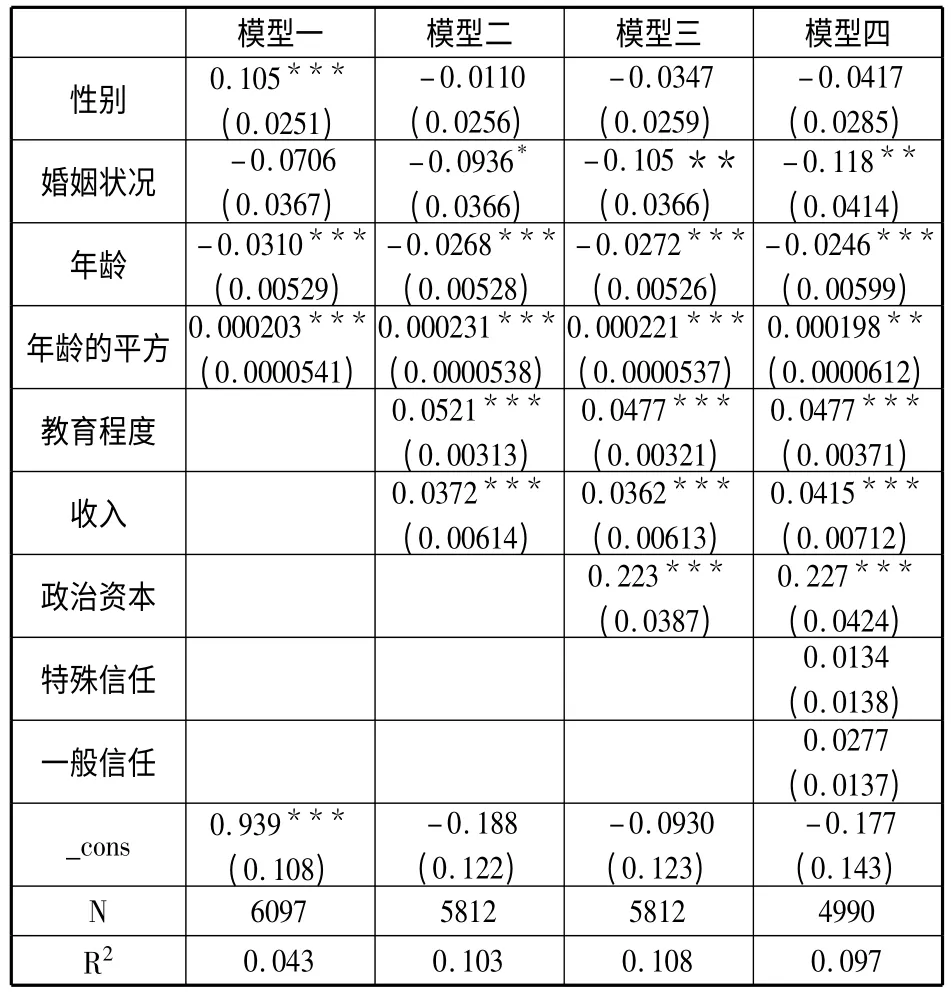

上述的分析表明中国社会是一个熟人社会,人们都是在彼此认识熟知的基础上生活,自己人和外人被明确地圈定了出来。但是外人和自己人的界限又是有特色的,二者的界限是相对确定的。那么这种对特定对象的信任是不是会影响社团参与度呢?以社团参与度为因变量,以城市居民的性别、婚姻状况、是否党员、教育程度、年龄、年龄的平方、收入、特殊信任和普遍信任为自变量,建立多元回归模型,结果如表5 所示。

从这一模型的分析结果可以得到以下的结论:

第一,特殊信任对于城市居民社团参与水平没有显著影响,普遍信任对社团参与水平影响显著,并且呈正相关关系。这表明,受访者对社会上具有不确定交往关系的人或者说具有弱关系的人的信任水平越高,他的社团参与程度及频率就会越高,而受访者对具有利益关系或者是具有血缘关系的强关系的人的信任水平并不会影响其参与社团活动的水平。这是因为基于“关系”之外的对人的普世的信任或者对人本善的共同信仰之上,人们会自觉地减少心里预期的危险和风险,更倾向于参与社团活动。

第二,性别变量对于城市居民参与水平没有显著影响,也就是说城市居民中男女的性别差异对社团参与水平的影响上不存在显著的差异。

第三,被试者婚姻状况对其社团参与水平具有显著影响,并且呈现一种负相关的关系。这说明受访者有配偶则会降低其社团参与的水平,而没有配偶则会增加其社团参与的频率。究其原因,主要是由于步入婚姻以后,人们会承担多种社会角色,承担更多的家庭责任、父母子女的扶养责任,这些家庭的事务耗费大量的时间和精力,因此对于已婚的人来说他们的重心是在家庭上,而对于参与社团活动的积极性和欲望理所当然会相应的减少。

第四,教育水平对城市居民社团参与水平影响显著,受教育年限越长、受教育水平越高则社团参与的水平也会相应的提高。首先是因为受教育水平越高,人们的思想越趋向于开放,他们更多地接受了学校教育带给他们的平等、自由、参与等方面的思想意识,更多地具有市民社会的意识。同时也因为受教育水平也是衡量一个人社会地位的指标,教育程度越高,他们在社团中的威望和地位也会更高,会使他们有一种自我效能的实现感,因此这两方面的原因促使受教育程度高的人更倾向于参与到社团活动当中去。

第五,年龄因素对社团参与的影响呈“U”型。这表明,首先随着年龄的增长,工作生活的压力逐渐显现,人们的精力逐渐转移,参与社团活动的频次逐渐降低,但是在人生的主要任务结束步入老年之后,社团参与又呈现上升的趋势。这是由于年龄是一个人所具有的一项资本,特别是在中国这样受到单位制影响较深的社会当中,资历对一个人在其社会关系中也有着重要的影响。年龄越长的人在社区、在单位中会受到更多的尊重,这也激励他们更多地参与到社团活动当中。

第六,收入因素对社团参与具有显著影响,人们的收入越高则更多地参与到社团活动当中。经济实力无疑是社团参与的重要保障,收入提高以后,人们更加注重精神的充实和人生的圆满,正所谓“达则兼济天下”。

第七,政治资本状况对社团参与水平有显著影响。被试者的政治资本状况在社团参与中有积极的促进作用,党员的身份使得人们在社团活动特别是公益性社团活动、社区性社团活动当中发挥积极的作用。

以上分析表明,人们对社会上与自己仅有弱关系的人或者陌生人的信任水平越高,就越倾向于参与到社团活动当中,并且人们自身所具有的社会资本也在社团参与中起着一定的作用。无论是受教育水平、年龄资历水平,还是收入水平、政治资本水平,这些因素对于一个人来说都是自身所具有的社会资本,它们对于人们参与社团活动都具有积极的促进作用。

表5 回归分析模型

五、讨论与思考

梁漱溟曾在《中国文化要义》中指出“中国人缺乏集团生活”。他所指称的“集团生活”便是超越了家族,依于地域、职业或是宗教信仰的组织活动,具有当代“社团”的特质。究其原因,中国社会是一个“家本位”的社会,人们对于家庭关系以外或者说亲密关系以外的社会关系的关注程度较低,因此,直到现在中国社团尚没有蓬勃发展起来,人们参与到社团活动中的频率也十分有限。

本研究主要引入了信任这一因素对于居民社团参与水平的影响。多元回归分析表明,提升居民对于社会上不确定或不稳定交往关系的人的一般信任水平是提升城市居民社区参与的重要途径。因此,要在中国发展起活跃的社团组织,引导人们走出仅局限于家庭和亲密关系的“关系圈”,发展起血缘家族关系之外的一般性社会关系,打破人际关系间的壁垒,建立起更强的对不特定人的信任关系,可以更好地激励起人们参与到社团活动中的积极性,以此来建立起一个居民积极参与、社团组织蓬勃发展、人人生活充实丰富、人际关系和谐的社会。

[1]胡荣,李静雅.城市居民信任的构成及影响因素[J].社会,2006,26(06):45-61.

[2]费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2007:9-10.

[3]梁漱溟.中国文化要义[M].上海:上海人民出版社,2005:63-64.