啯噜与地方社会的治理——以重庆为例

梁 勇

啯噜是清代中前期活跃在以四川为中心的西南地区,“以外来移民中‘不法’分子为主体的、没有明确政治目的,专门从事抢劫、偷窃活动的一种游民结社”。〔1〕检视已有的研究成果,研究视角主要集中在啯噜概念的考证、兴起的原因、与哥老会的关系、政府的应对之策等方面,①有代表性的论文如张力《啯噜试探》,《社会科学研究》,1980年第2期;胡昭曦《啯噜考析》,载《四川史学论文集》,四川人民出版社,1982年,254-270页;王纯五《袍哥探秘》,巴蜀书社,1993年;秦和平《长江航运与啯噜消长关系之研究》, 《社会科学研究》,2000年第1期;秦宝琦、孟超《哥老会起源考》, 《学术月刊》,2000年第4期;刘正刚《东渡西进——清代闽粤移民台湾与四川的比较》,江西高校出版社,2004年;徐学初《清代四川游民问题论析》,《中华文化论坛》,2007年第3期;吴善中《清初移民四川与啯噜的产生和蔓延》,《清史研究》,2011年第1期;吴善中《晚清哥老会研究》,吉林人民出版社,2003年。较少考察啯噜内部的组织体系、啯噜成员个体的身份特征、啯噜成员与地方的关系,并在此基础上检讨清代四川啯噜治理失序的制度性因素。本文以“巴县档案”为主要分析材料,对上述问题做一粗浅的探讨。

一、移民与啯噜的兴起

啯噜是清代中前期四川地方社会中挥之不去的阴影,严重地影响到地方社会的稳定和老百姓的日常生活。乾隆三年 (1738)二月三十日,四川巡抚硕色称,“(四川)盗贼滋炽”,正命令各府州县设法缉捕。〔2〕这里的盗贼,指的就是啯噜。啯噜现象形成的原因,清代的官员大都认为与移民或流民有密切的关系。乾隆九年 (1744),御史柴潮生说:“近年来,四方流民多入川觅食,始则力田就佃,无异土居,后则累百盈千,漫成游手。其中有等桀黠强悍者,俨然为流民渠帅,土语为啯噜,其下流民听其指使。凡为啯噜者,又各联声势,相互应援。”②“军机处录副奏折”御史柴潮生奏,乾隆九年十二月初六日。转引自王纯五《袍哥探秘》,8页。

啯匪猖獗的现象在两江相汇的重庆更加明显。李厚望于乾隆三年任重庆知府,发现“四川有啯噜者,皆流民恶少,强悍嗜斗,动成大狱,而重庆为甚”。〔3〕嘉庆十八年(1813)三月,巴县县令董淳制定了一份“团首牌甲条例”,对啯噜的危害有如下形象的描述:

照得本县到川十有余年,历篆数任,深知川省地方五方杂处,匪徒最易溷迹。至渝城则更系水陆冲衢,商贾云集,奸盗邪淫无所不备。……且每多外来匪棍,或假装生意买卖之人,来此脱骗客货,滚败人口;……更或号称大五小五帽顶,携带禁刀窜赴各乡场,见有货摊什物,即行估夺;或潜匿僻地菁林,遇有孤单行旅,即行劫抢;或沿场绺窃掉包;又有多则数十为群,少则三五为偶,携带撬刀夹剪,专于拨门挖洞,或偷窃银钱货物,或搜取器具耕牛。〔4〕

如此言论在巴县档案及地方文献中比比皆是。如嘉庆二十一年 (1816)一份四川学政的告示称,“川省濒江之地,重庆最为繁杂,五方杂处,百货交通,贾舶行舟往来停泊,游民结队百十其群。至如商贩辐辏之区,肩摩踵接,暮去朝来,其交易本非相认之人,其居住亦无一定之所。……故川省难治之区,重庆为最”。〔5〕

重庆成为啯噜猖獗之区,就上述材料可以发现有如下原因:1.重庆便利的交通条件在促进重庆经济发展的同时,也使得大量流动人口流连于重庆城乡各地,给不断猖獗的啯噜提供新的来源。如秦和平先生认为,由于重庆是滇铜黔铅的重要集散地,每月活动于重庆各码头的纤夫达一万人以上。〔6〕2.清代中期以后,随着四川经济重心的东移,重庆已成为西南地区的经济中心〔7〕,各省商人集中于此,为啯噜倡乱提供了机会。3.啯噜自身的一些特点,也使得其在重庆的活动长久不衰,下面将对此展开讨论。

二、啯噜的犯案类型

啯噜的泛滥对地方社会造成了极大的危害,主要表现在其对地方社会日常秩序的破坏。乾隆四十七年 (1782),湖广总督舒常说:“伏查啯匪一类,川省人呼之啯噜子,即各处所谓光棍、泥腿之类,或肆强抢,或行狗偷。”〔8〕最终形成“地方啯匪横行,杀人于市,掳抢勒赎之案,无日无之”〔9〕的局面。其犯案类型可以做如下概括。

(一)在市抢劫

巴县农村,每逢赶场之日,即是啯噜抢案的高发之时。乾隆十年 (1745),御史张汉奏称:(啯噜)“每于州县赶集之区,占住闲房,时于集上纠众行强,酗酒打架,非赌即劫,杀人非梃即刃。”〔10〕嘉庆十年 (1805)八月,巴县兴隆场场约周联章禀报:“每逢三、六、九场期,近有不法啯匪,往往在于各场肆行擢窃,受害难言……现值各处掠毁盐店,肆闹不宁。”〔11〕在地方志中,有更为详细的描述,乾隆《巴县志》载:

第蜀有奸匪,名曰啯噜,猛如豺虎,鸷若鹰鹯,往往场镇中结党肆毒,小则酗赌打降,大或抢掠伤人,兼有拒捕伤差,估童淫妇,墟市不宁,愚氓畏惧。〔12〕

来看几个案例。案例一:据乾隆六十年 (1795)二月巴县蔡家场客长王廷先的“供状”称,本月初二日为场期,中午时分“有匪人六十多人进场擢去张明芳白布一件零三尺,又擢去过客钱三千文。那夜就在玉皇观、龙车寺歇宿。”〔13〕

案例二:嘉庆十四年 (1809)五月,鱼洞镇客长李玠给县令的“禀状”内称:

缘蚁等充当鱼洞镇首人,体德无妄。因该镇水陆通衢,出米之地,上通津綦,下接渝城,并无场期。每日赶集人等甚多,以致啯匪痞棍易于混入其中,或行绺窃客商,或行估赊估食,甚至持刀伤人,酿成重件,贻累地主。〔14〕

上述材料提供了这样几个信息。首先,啯噜的作案地点常常集中于农村各场镇,其犯罪行为主要集中在抢劫场镇店铺及赶集的乡民,对地方百姓日常生活影响较大。其次,啯噜在场镇中犯案时,场镇里往往还有内应,也就是所谓的“窝家”,里应外合,这让官府很难防范和缉捕。在某种程度上可以认为,此一因素是造成啯噜延续两百多年的原因。对于窝家,乾隆《巴县志》称:

(啯噜)或暗结兵役为羽翼,有所恃而不恐;或潜居坊店为窝巢,探消息以盘踞,欲净根株乏良谋。惟清理乡场铺店,毋使容留,严束奸诈兵役,绝其援引。〔15〕

可以看到,当时的地方志编纂者也知道要清除啯噜,必须首先清除给啯噜提供消息及住居场所的窝家。这样的看法在巴县档案中是经常提到的,如乾隆三十二年(1767)重庆府的“牌文”中说,“更有一种土著奸民窝匪肆窃之徒,每以新春假以年酒为名,勾结四方匪类约会作恶,无所不为。如江津县民彭尚礼等聚饮多人,数月之间犯案累累”。〔16〕窝主彭尚礼以办新春年酒为名,招纳四方啯噜,抢劫本地财物。

在清代巴县的农村场镇中,有些店铺东家自己就是窝主。据嘉庆十二年 (1807)巴县忠里七甲客长王国鼎等人给县令的“禀状”内称,该地“情民等六角场,每逢四、七、十日场期,路通云贵两省大道……有一等铺户私行窝集赌博,引诱良家子弟,叠次酿祸不宁。更有一等痞棍勾引外来匪贼,每遇场期来场绺窃,甚至夺抢客货”。〔17〕

有些窝家就是本地的权势人物,如客长、乡保之类。嘉庆十年,四川按察使司下发的一道札文内称:

访得白土坝有土棍李应喜窝留匪类,扰窃天福镇、柳树沱、洋溪镇一带;有客长邝兴祥聚赌招匪;并有匪徒李猴子等在天福镇关〔帝〕庙内聚集结盟等事。……据李应先供认:伊兄李应喜窝留匪类李猴子、卢帽顶等,共有五六十人。邝兴祥聚赌分赃情实。〔18〕

客长邝兴祥其实就是窝家。

(二)在乡拦抢

啯噜犯案具有很强的流动性,“游走不定”。据乾隆四十六年 (1781)一位被抓获的啯噜棚头称,他们“原想在沿途遇有大客商抢夺些银两发财,并没有别的情节”〔19〕,也就是说边走边抢。从具体的犯案过程来看,啯噜的抢劫对象主要是来往客商和农村集镇上的住街铺户。如乾隆四十三年 (1778)三月初十傍晚,节里九甲范经文同继父秦才荣一道从贵州经商回家,秦才荣背着铺盖走前面,范挑着钱走在后面,突然从路旁跳出来一个啯匪,“手执长柄裤刀”就要抢钱。在搏斗中范被戳伤了大腿和胳膊,但啯匪却被范杀死了。〔20〕后文提及的啯匪陈正山也说,他们若在行进途中碰见单个行商,也对其拦路抢劫。可以说,在乡拦抢是啯噜犯罪的重要形式。

(三)针对乡民散居的特点,“纠伙打劫”

“川民并不聚族而居”〔21〕,农村中少有类似于华南等地的村庄聚落。这样的一种居住形态,降低了乡民集体防范外来危险的能力,同时也给啯噜抢劫提供了便利。乾隆四十七年十二月,四川按察使司的一份告示称:“照得川省无地非山,各处居民除市镇而外并无村落,傍麓依山,星罗棋布,无邻无佑,守望为难”。〔22〕乾隆《巴县志》亦称“倚岩傍峪,星散离居,既少村落聚族,兼之编竹为篱,墙垣不备,狗偷鼠窃,易扰蔀屋”。〔23〕这些表达出川民的居住形态与啯噜抢案之间的关系。当时的地方官员也注意到了此一情况。〔24〕

三、啯噜的身份构成及组织特征

下面我们从被获啯噜的口供出发,对啯噜成员的籍贯、年龄及成为啯噜的原因做简单的分析,来看啯噜的群体与个体的身份构成特征,或许能从中折射出啯噜与移民社会之间的某些关联。

乾隆四十六年三月,一伙以胡范年、严石保为首的啯噜在四川垫江、梁山等县“各自纠伙,潜出抢夺”,在政府的追击围捕之下,辗转于四川、湖北、湖南、贵州等省。成员也在追击中逐步发展,从最初的二十余人发展到一百多人。这群啯噜,由于其人员众多、装备良好,沿途屡犯命案,引起了乾隆皇帝的高度关注,严责四省官员认真稽查。到该年十二月,终于将这一百多人或抓获归案,或当场击毙。①巴县档案6-1-76“奉札严缉贵州啯匪勿致潜川滋事卷”。另可参见《历史档案》1991年第1、2期登载的《乾隆四十六年清政府镇压啯噜史料选编》(上、下)及《清代乾嘉道巴县档案选编》(下),390-394页。在此过程中,啯匪钟凤鸣、陈正山等人被拿获,供述了这群啯匪自身的一些情况,从他们的口供中,我们也许可以探知部分啯噜的情况。

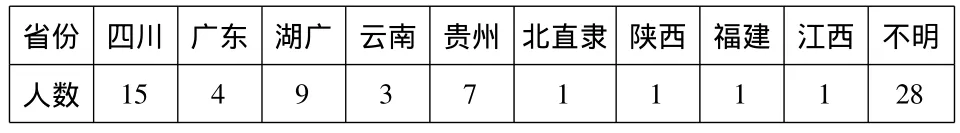

首先,啯噜成员大都具有移民背景。如上述案件中的钟凤鸣、李维高。这个特性从另外一起案件中,也可以得到佐证。乾隆四十六年巴县拿获了一名叫黄俸的啯匪,该群啯匪以一名叫胡大海的人为首。胡身材高大,湖南邵阳人。黄俸供出了大约70名啯匪的姓名、年龄、体貌特征及籍贯,下表即是根据黄的口供,以籍贯和年龄为分类的依据,将这群人的信息进行分类整理。

表一 黄俸案啯匪籍贯构成表

从上表可以看到,这伙啯噜成员来源地区极其复杂,至少来自9个省份,北方、南方均有。除去档案资料中没有说明的28人外,籍贯四川的15名,占到了总数的21%,外省籍的27人,占总数的39%。可以推论,外省籍的人占这群啯噜成员的一半以上。啯噜与移民之间的紧密关系,也得到了当时官员的承认。乾隆十二年 (1747),川陕总督庆复认为,啯噜“多系福建、广东、湖广、陕西等省流棍入川”。〔25〕乾隆二十一年 (1756)正月,刑部的一份咨文谈到了几个穷困潦倒的乞丐合谋抢劫的过程。据被拿获的抢犯宋希胜供称,他是湖南人,以在川江上推桡为生,后因病失去生计。乾隆二十一年正月二十五,与乞伴李德星在巴县沙坪场碰见此前相识的张珑等三人,二十六日又遇见胡二等五人, “各道贫难”, “辄起意商同掏摸,各犯允从”。于是二十七日趁巴县明月场赶集之日,抢劫该场邓姓铺户,杀伤多人。〔26〕

从上述口供也可以看到,清政府为控制人口自由移动而设立的路引制度在四川没有能够得到认真执行,老百姓为了生计,四处辗转。如陈正山因为家里受灾,去湖北宜昌帮人做工,一路畅通无阻。

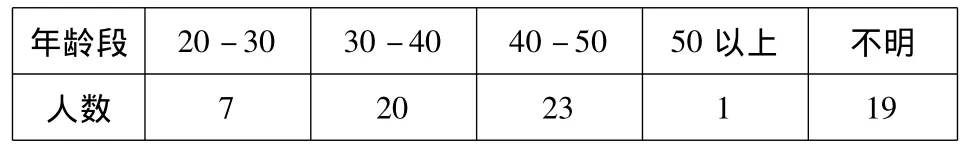

其次,啯噜基本上由青壮年组成。黄俸对他所在的那群啯噜年龄也有交代,请看下表。

表二 黄俸案啯匪年龄构成表

从上表来看,啯噜成员主要以20-50岁间的青壮年为主。这样的年龄结构表明,第一,啯噜成员大部分都属于所谓的“社会竞争失败者”,没有田业也没有家庭。这从后文的描述中也可看到。第二,啯噜成员的年龄结构,使得他们在犯案过程中易于实施抢劫,也便于逃脱官府的追捕。基于此,清政府对结伙外出的青年男子,抱有很大的戒心,稽查十分严格。咸丰年间,湖南长沙府茶陵州人杨迪云、杨炳致等数人,年龄大概在25岁至33岁之间,结伴从家乡来重庆寻找生计,打算以下力为生。他们在重庆都有亲戚投靠,其中数人以前还在重庆干过一段时间,符合清中期有关外省民人来川谋生的政策。这一行人自该年七月二十六日从老家起程,八月十七日走到黔江县县坝被兵勇拦住,“盘获禀送黔主,计明把小的移解案下的”。黔江的兵勇抓获他们的原因,是认为他们可能是沿路抢劫的啯噜,因为清政府一直下令要各地严查结伴行走的年轻人。后来,在重庆亲属的作保下,才被释放。〔27〕

再次,从被抓获的啯噜口供来看,大都没有田业,主要从事帮工、小贩、纤夫等临时性职业。前面谈到的钟凤鸣,先后在四川开县和达州从事过帮工和卖糖的生计。陈正山入伙之前,也是以帮人做棕垫为生。〔28〕而据乾隆四十六年巴县的一份“示谕”中说,有一脱逃的啯匪曾头儿,在重庆从事推船的生计,令沿江各路守卡注意盘查。〔29〕有鉴于此,巴县地方政府也一再强调所属民人应该“各守恒业。宁使饥寒迫身,切不可流入匪类”。〔30〕

最后,啯噜有着丰富的“后备资源”。这群啯噜在逃难过程中,成员非但没有减少,而且还越来越多,新加入的成员原因十分复杂。有的是被强迫加入,也有的是自愿加入。这似乎可以证明对于普通老百姓来说,清代地方社会的各类官方与半官方机构,如保甲、乡约、团练,对老百姓的约束有限。

不同时期的清政府官员都会强调啯噜“散则为民,聚则为匪”, “三五成群,数十为党;散则分□绺窃场市,聚则大伙抢掠村庄”〔31〕, “始而结伙行强,继已闻拿四散”〔32〕的行为方式。这说明了啯噜在组织上比较自由、松散的特征。

“棚”是啯噜活动、组织的基本单位,每棚有棚头一名。棚头也有“长年儿的”、“掌年儿的”、“帽顶”之类的称呼。成员方面,每棚少则七八人,多则数十人。棚的发展变化与棚头很有关系。以胡范年为首的那伙啯噜,最初是胡范年、严石保二人各充一棚的棚头。他俩被击毙后,该伙成员演变为刘老十、李小八、熊老四、杨老大四人充当掌年大头目,也就是分为四棚。每一棚在流动过程中,成员都各自发展,所以各棚啯噜,棚内的基本认识,不是一个棚的,关系就不是很熟悉了。正如四川总督文绶所言:“严究伙党,每止认识数人,多或一二十人,余皆一时相逐奔逃,彼此并不知名姓。”〔33〕有时即使同为一棚的,彼此之间关系也不是很熟悉。乾隆四十六年,四川奉节县的啯匪彭家桂供称,他入伙的啯匪共41人,他仅知道十人的名字,且“不知其原籍何处”,剩下的28人,他“皆不知其姓名”。〔34〕

而另一方面,为了抢劫,不同的棚往往又会联合作案,体现出“合”的一面。如嘉庆九年 (1804)重庆府的一份札文中说,蓬溪、射洪交界处聚集了一伙啯噜,人数超过五六十人。据被抓获的啯噜梁子贡称,这伙啯噜共分三股,“一股系卢帽顶为掌年,带匪二十余人;一股系李猴子、李应喜为掌年,带匪三十余人;一股邓小九为掌年,带匪二十余人。俱系结盟,时聚时散并无定所”。〔35〕

四、政府—民间的应对

1.政府的应对举措

面对各地持续不断、历时多年的啯噜倡乱,清政府在不同时期出台相应政策予以应对。如道光十八年 (1838),巴县知县高学濂制定《查拿凶徒积盗章程》,从保甲制度的建设,保甲长、客长的责任落实,啯噜的活动轨迹等多个角度着手,制定了12条应对之策。

概而言之,清政府的应对之策包含三个方面:第一,严刑峻法,对甘愿充当啯噜的老百姓施以重刑。乾隆八年(1743)十月三十日,四川巡抚纪山上奏,对于那些顽固不化的啯噜,要采取严厉措施,严惩不贷。他说:

至此等啯噜,凶恶异常。应请将著名巨魁,拏获到案,即照光棍例治罪。或枷杖立毙,以其罪名揭示乡镇集场。其胁从者照律饬审,如系外来流棍,递回原籍,永远不许出境;如系本省奸民,责令乡保管束,朔望点名稽查。〔36〕

乾隆四十七年二月,四川按察司制定《从重惩治川省啯匪专条》,希望通过严酷的刑法来控制啯匪泛滥的情况。清政府的啯匪专条分在场市抢劫和在野抢劫两类,在场市抢劫的惩罚重于在野抢劫。具体为:在场市抢劫,“凡五人以上,不论得财不得财,为首斩决,为从绞监候。若拒捕夺犯伤人者,为首斩决枭示,在场加功者俱绞决,同谋未在场者,绞监候”;在野抢劫, “止二三人者,除实非死罪外,未经伤人犯,该徒罪以上,不分首从,俱发烟瘴充军”。该年三月十五日,巴县颁布《严惩啯匪新例》,加重对在野抢劫者的用刑,“四人以上至九人者,不分首从”发配新疆给厄鲁特为奴,十人以上者,“无论伤人与否,为首拟斩立决,为从拟绞监候”。〔37〕巴县地方官员更加严厉地实践了这样的严刑峻法。道光二年 (1822)六月的巴县告示有这样的条款,“一、白昼抢劫,拿送究治。倘敢拒捕,格杀勿论。一、夜间挖孔进屋,偷窃猪牛粮食衣物,拿送究治。倘敢临时行强拒伤事主,格杀勿论。”〔38〕地方官员在审讯啯噜相关案件中,每每多以严酷著称。曾任四川按察使的张集馨提到,候补知县毛震寿在双流捉拿啯匪,“吊拷刑求,所不待言,并闻因情节可恶者用镬煮之”。〔39〕

第二,强化日常的防范措施,包括通过制定内容详细的保甲、团练编练条例,使保甲、团练起到基本的制度作用。从巴县档案来看,嘉庆十五年 (1810)出台了有关编联保甲户口条规的告示,嘉庆十八年 (1813)又出台23条编练团练的条例,道光二年出台24条团练编练条例。通过这些条例、告示,达到从制度上维持地方社会治安的目的。从对相关的保甲、团练条例分析来看,大致有以下内容。

首先,加强防范工作,落实相关责任人员职责,特别是对地方社会治安负有直接责任的州县官员、保甲长、乡约、客长。

乾隆三十七年 (1772),有一份比较详细的官员考核条例,文武各官“有能于半年内拏获此等匪人一起者,即加二级。半年以外,功过相抵,不准议叙。如在该地方容留已过半年,并不实力查拏,或被邻境拏获,或别经发觉者,革职”。〔40〕希望通过严格的考成来激励官员勇于任事。

为了从制度上督促地方官员和各甲乡约、保甲、客长缉拿啯噜之责,乾嘉时期,巴县县令在给保长、乡约、客长的“执照”中,都会强调他们“稽查啯噜匪类”的职责。如乾隆二十八年 (1763)巴县县令给智里八甲保长周天统、仁里十甲保长余进益、廉里六甲保长王子林的执照内称,“倘遇啯噜匪类、私宰私铸、娼妓赌博、端公邪教,以及外来面生可疑之人,许尔密禀,本县以凭究治”。〔41〕道光十八年巴县《查拿凶徒积盗章程》也称:

绺匪宜饬令场头客长实力擒拿也。查川省绺匪带刀游荡,所在多有。虽屡经查拿,究未能尽绝根株。卑职谕令各乡场头、客长,遇有绺匪入场行窃,鸣锣为号,协同查场兵役实力追捕,务获送究,毋任免脱。有能拿获绺匪,按名数之多寡,场头、客长与派出兵役一律给赏。〔42〕

同时,给予地方乡约、客长、保甲长相应的处置权力。嘉庆十四年五月,巴县在给鱼洞镇客约李玠的谕示中称:

嗣后甲内场镇毋许留娼窝赌,诱害良民,酗酒逞凶,恃痞滋事,其啯匪猾贼,以及面生可疑之人混匿场市中,乘机绺害……尤应示禁……自示之后,倘敢仍前不知敛迹,许尔等协拿送〔案〕,以凭法治。〔43〕

其次,为了从制度上督促地方官员和各甲乡约、保甲、客长、场头、店主缉拿啯噜并及时通报各地匪情,清政府实行了每月造报制度,即地方约保、客长每月向县令汇报一次,县令向上级府、道汇报一次。乾隆三十年(1765)五月直里一甲约保陈大器就本月的稽查情况,向县令递交“具结状”,内称:

遵依结得约等镇内并无外来啯匪三五成群滋害。日后查出,如有隐蔽不拿不报,愿甘坐罪。中间不虚,结状是实。〔44〕

复次,为了鼓励地方差役、兵丁、保甲缉拿啯匪,清各级政府还专门设立奖金对缉拿有功人员进行奖励。乾隆二十八年,四川臬司曾制定了一个奖励的标准:“如能缉获伙犯一名,赏银五十两;缉获幼童一名,赏银二十两。”当然,由于各州县具体情况不一样,给予奖励的金额也有出入,但可以肯定,“实力奉行”的有功人员都是得到奖励的。如乾隆三十年五月十五日,因为“拿获啯匪李文等犯”,巴县正堂奉川东道之命赏给捕役姚章等二人各白银六两。①巴县档案6-1-9。另,巴县档案6-1-10亦为对拿获啯匪有功的捕役进行奖励的案卷。嘉庆十五年,巴县县令立出新规,凡是“盘获真正贼匪送究者,每名赏钱一千,以示奖励”。〔45〕这些赏钱每个地方的来源不完全一样,有以臬司司库外结赃罚银内动支,有地方官员捐资凑集的,也有由地方绅士公捐设立公款来支付的。

对不认真负责的官员和保甲长,也有一定的惩罚措施,纪山说:

乡地齐心协拏者,加以重赏;坐视放纵者,示以重惩。地方官设法擒拏者,特疏保荐;优柔不振者,据实纠参。〔46〕

对于农村赶场之日抢案高发的状况,政府特别强调要做好防范工作。道光元年 (1821)十月的一份告示说,“尔等每逢场期,务于该场栅外两头防守稽查,务使匪徒不敢入境”,同时在场内要加派人手稽查。〔47〕

针对窝家,清政府也有专门的政策出台。乾隆三十九年巴县正堂的一份告示云:“照得害民莫甚于盗贼,除盗必先究窝家。盖匪类之聚集,无窝主不能藏身,窝主之容□无豢纵难隐匿,……赃物到手,窝家代为花销”,要求“地方官严申保甲,将窝娼窝赌之家查拿尽净,此辈无藏身之处”。具体来说,他们认为腰店、孤庙则多属窝家。〔48〕道光十八年的一份《查拿凶徒积盗章程》甚至要求将“孤村腰店应一律拆毁”,因为这些腰店“虽编入保甲,惟与约保相隔甚远,似难留心稽察,因而外来匪徒,以及本境绺匪窃贼,以地处幽僻,无虑人捕,每在腰店买食,日渐熟识,即为窝匪之所”。〔49〕

第三,加强对移民的流动管理。在加强对啯噜的防治和惩罚措施的同时,纪山认为,应加强对外来移民的管理,力争从源头上堵住啯匪泛滥的势头。他说:

查湖广等省外来之人,皆因误听从前川省地广人稀之说,群思赴川报垦,不知川省已无荒土可辟。嗣后除有亲族可依,来川帮工为活者,令各省地方官,给与印照,使彼此均有稽查。其无本籍印照者,各该管关隘沿途阻回,毋使积聚多人滋事。〔50〕

为了更好地处理各省人民入川开垦之事,户部还专门制定了条例,令地方官照“例”执行。该条例称:

凡入川开垦之民,令原籍地方官给与印照,至川缴送该管地方官,以便稽查。其有久住川省之人欲往他省探亲,或他省之人欲至川省探亲者,俱令禀明该地方官给照前往。回日取所往之地方官回文销照。其沿途经过地方官失于稽查,以致混行出入者,照失察无票出口例,降一级调用;其或得贿纵放,或借盘查名色,肆行需索,贻累平民者,俱革职治罪。〔51〕

从以上引文可以看出,清政府希望通过严格的“路引”制度来限制、稽查游民。

嘉庆年间,巴县还通过保甲来加强对老百姓的稽查。嘉庆十五年七月巴县制定“编联保甲户口条规”,规定“保甲保正、甲长、牌头,各于所管牌甲户口随时稽查。凡遇面生可疑来历不明之人,不许容留甲内。遇有迁徙外出者,注明开除;如有新增之户,查实添造,不得混杂遗漏,致多紊乱”。〔52〕

第四,加强舆论宣传,主要通过张贴防范啯匪的告示等方式来进行。如道光二年十二月四川按察使司的一份札文,“札仰该司将原来告示硃判式样照单转发各州府厅县张挂晓谕,毋使风雨损坏,并照抄遍贴。仍将贴过告示处所报查毋违”,并在巴县通远门、临江门、青木关、木洞镇等44处张贴了该告示。〔53〕

2.民间的应对

在政府着力防范啯噜的同时,地方社会也采取各种方式防范啯噜,以达到自保的目的。从“巴县档案”来看,这主要以地方绅民集资设立“会”的方式来进行。

嘉庆十年,巴县廉里一甲士绅百姓,鉴于“今之啯匪四窜,贼风日长,与夫流鄙恶人,无地不有。其为害于地方也,岂浅鲜哉?我等生同此方,当协心防范,以为保全身家之许”。因此共同捐资成立清正会,筹措防范啯噜和差役来乡办案的经费。该会设管事四人,并议条规17条,其中数条与防范啯噜有直接的关系。

一、啯匪入境,捉拿送官,来往均用会银。

一、遇捕获窃贼送官,来往均用会银。

一、遇恶人估赊估借及平空生方诈搕人之财物,稍有不遂行凶殴等事,地方出名公禀。来往均用会银。

一、遇境内开设腰店之家,访有窝留啯匪者,会内人等即当联络围捕,将店家一并擒送不得徇情。一切盘费均于会内取用。

一、会内人等所招佃户,务须不时各自稽查,严加约束。倘其不守正业,在外图赖非为滋事,抑或有犯盗贼,俱惟招主是问。〔54〕

这样一种民间自发的应对啯噜倡乱的努力,是在清政府地方防卫体系不健全的情况之下进行的。从巴县的经验来看,当团练制度在嘉庆年间逐步推广后,地方各种以“会”为名的自卫组织就逐步并入团练体系之内。地方的应对方式也转变成以“团”或“场”为单位进行。

五、地方治理失效的原因

啯噜的泛滥与清政府地方制度失效密切相关,保甲制度虽然在巴县等西南移民社会已建立起来,但在管理移民方面办法却并不是很多,以致无法进行有效的管理。

清代中前期,四川移民社会人口流动频繁,这不仅表现在外省移入四川的民众数量庞大,同时也表现在省内各州县之间人口的迁移频繁,以致造成了难以管理的局面。雍正以后,清政府开始对入川的外省民人实行严格的管理制度,对内建立保甲制度。四川在编排保甲时,不论土著、移民一体编入。《户部则例》有言,“外省入川民人同土著一例编查,系依亲佃种者即附田主户内。倘有不安本分及来历不明者,报官究治”〔55〕,似乎在制度上已经解决了移民管理难这个问题。其实,制度的规定与具体实践相差甚远。

首先,啯噜的泛滥与衙门差役、保甲长等地方首人的不作为有密切关系。可以认为,没有差役对啯噜的庇护,啯噜是很难在地方为非作歹的,甚至有地方官员认为“啯匪衙蠹,狼狈为奸”。〔56〕道光二十七年 (1847),张集馨就认为“余到任体察情形,啯匪之敢于横恣者,恃有包庇之人耳。各营派有海巡,此辈即系盗媒,平日销赃窝匪,靡恶不为,及闻捕拿,则先期暗传消息。省标十营皆有海巡,而城守营尤甚”。〔57〕道光十八年的巴县《查拿凶徒积盗章程》里面就特别强调,“捕役宜严行约束也”,认为“捕役与贼盗声气相通,倘约束不严,难保无豢贼分肥之弊”。〔58〕

其次,地方官员也并未尽力严拿啯噜。虽然四川总督、按察使等官员一再强调州县官员对于弹压啯匪的责任,“所属文武官员,凡遇啯匪滋事,立即会同查拿。不得互相推诿,因徇贻误,倘不遵照认真查办,一经查出立即撤任参办”。〔59〕道光二十一年 (1841),新上任的李姓按察使就说,各州县“两月以来,从未报获一匪,惩办一犯,缉捕废弛大概可想”,认为“治啯匪之难,一惰字尽之”。〔60〕同时,地方官员也往往抱有畛域之见,各家自扫门前雪,给啯匪倡乱提供了机会。道光二年十二月,四川按察使的一份札文里称,啯匪“视地方官之宽严以为伊等行止之所,名为赶场”〔61〕,将作乱与地方官的稽匪力度结合了起来,颇为讽刺。

第三,四川特殊的人文环境也是造成原有的保甲制度无法起到应有作用的原因。清代四川著名文人李调元曾指出,“川省五方糅杂,流寓无产者多。以朝东暮西之人,任充甲役,按查则有,照点则无,有名无实,焉能收效”。〔62〕严如熤在《三省边防备览》中也指出了保甲之法在流动人口较多之地效能的不足:

保甲本弥盗良法,而山内州县则只可行之城市,不能行于村落。棚民本无定居,今年在此,明岁在彼,甚至一岁之中迁徙数处。即其已造房屋者亦零星散处,非望衡瞻宇,比邻而居也。保正、甲长相距恒数里,讵能朝夕稽查?①严如熤《三省边防备览》,卷11《策略》,25页上,光绪壬午刻本。严氏的观点得到了孔飞力的认同,孔氏认为,“传统的管理机构如保甲,只能强加给定居的人口,因此除了集镇和城市外,它实际上起不了作用”。见孔飞力《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》,中国社会科学出版社,1990年,39-40页。

造成这样的原因,除了李调元所强调的人口流动频繁之外,也与四川具体的人文生态环境有关。

前已论及,清代四川民居的住居方式是分散而居,这样的居住方式给保甲制度的编排造成了很大的问题。道光五年 (1825),刘衡任巴县知县,在其为巴县量身打造的《保甲章程》中谈到保甲制度在巴县编排时的困难:“巴邑除城厢及场市外,所有居民俱系住处畸零,并无村落,其山尖岭角,独住一屋之户,有隔数里或十数里绝无邻居者”,作为不得已的办法,只有“查明相隔最近之场市,或最近之亲族、房主、田邻”,将其“附入牌内”。〔63〕

不管是里甲制还是保甲制,其编排的对象都以定居社会的居民为主。明中期以后,由于土地兼并频繁,人口流动加速,里甲制度失去了其应有的效能。同样地,在清中前期,在以移民为主的四川,人口流动同样十分显著。在此情况下,保甲制度并不能充分发挥其应有的效能,可以说是造成有清一代四川啯噜泛滥的制度性因素。这给统治者提出了新的要求,在完善保甲制度的同时,如何才能把这些“朝东暮西之人”,纳入到有效的监管范围之内。

〔1〕吴善中.从啯噜到哥老会〔J〕.扬州大学学报 (人文社会科学版),1997,(4).

〔2〕高宗纯皇帝实录:卷63〔M〕.中华书局,1986.21.

〔3〕〔民国〕巴县志:卷九官师列传·清政绩〔M〕.民国二十八年刊本.

〔4〕〔5〕〔11〕〔13〕〔14〕〔16〕〔17〕〔18〕〔21〕〔22〕〔24〕〔26〕〔28〕〔30〕〔35〕〔38〕〔41〕〔42〕〔43〕〔44〕〔45〕〔47〕〔49〕〔52〕〔54〕〔58〕四川省档案馆,四川大学历史系.清代乾嘉道巴县档案选编:下〔Z〕.四川大学出版社,1996.279,347,398,360,345,386,348,398,355,359,401,408,393,396,398,284 - 285,294,353 -354,346,387,278,365,354,278,277,354.

〔6〕秦和平.川江航运与啯噜消长关系之研究〔J〕.社会科学研究,2000,(1).

〔7〕林成西.清代乾嘉之际四川商业重心的东移〔J〕.清史研究,1994,(3).

〔8〕〔19〕乾隆四十六年清政府镇压啯噜史料选编 (上)〔J〕.历史档案,1991,(1):29,23.

〔9〕〔39〕〔57〕张集馨.道咸宦海见闻录〔M〕.中华书局,1981.91,102,91-92.

〔10〕邓之诚.骨董琐记·啯噜条〔M〕.邓柯增订点校.中国书店,1991.541.

〔12〕〔乾隆〕巴县志:卷二场镇〔M〕.32上下.乾隆二十六年刻本.

〔15〕〔23〕〔乾隆〕巴县志:卷二建置·乡里〔M〕.32上下,26下-27上.

〔20〕四川省档案馆藏.巴县档案,6-1-70〔Z〕.

〔25〕高宗纯皇帝实录:卷251〔M〕.

〔27〕四川省档案馆藏.巴县档案,6-4-303-13〔Z〕.

〔29〕四川省档案馆藏.巴县档案,6-1-75“巴县札严拿合州安岳啯匪卷”〔Z〕.

〔31〕四川省档案馆藏.巴县档案,6-3-413-3〔Z〕.

〔32〕〔34〕乾隆四十六年清政府镇压啯噜史料选编 (下)〔J〕.历史档案,1991,(2):35,27.

〔33〕四川总督文绶为报拿获啯噜胡范年等并移会邻省合力堵擒事奏折〔J〕.历史档案,1991,(1):28.

〔36〕〔46〕〔50〕高宗纯皇帝实录:卷204〔M〕.12,12,12.

〔37〕四川省档案馆藏.巴县档案,6-1-79-1〔Z〕.

〔40〕钦定大清会典事例:卷119吏部〔Z〕.商务印书馆,1908.

〔48〕四川省档案馆藏.巴县档案6-1-69“巴县抄奉告示:严禁匪类盗贼窝娼赌博类”〔Z〕.

〔51〕文孚纂修.钦定六部处分则例:卷19户部·入川开垦〔Z〕.沈云龙主编.近代中国史料丛刊:第34辑〔Z〕.文海出版社,1969.432.

〔53〕〔61〕四川省档案馆藏.巴县档案,6-3-412“重庆府巴县宪札严禁凶刀、啯匪、私枭、天主教告示”.

〔55〕徐栋辑.保甲书:卷一定例〔M〕.5上.续修四库全书:859册史部·政书类〔Z〕.上海古籍出版社,2003.65.

〔56〕四川省档案馆藏.巴县档案,6-1-59-4〔Z〕.

〔59〕四川省档案馆藏.巴县档案,6-3-413〔Z〕.

〔60〕四川省档案馆藏.巴县档案,6-3-415〔Z〕.

〔62〕李调元.童山文集·补遗 (二)〔M〕.王云五主编.丛书集成初编:卷10〔Z〕.商务印书馆,1936.130.

〔63〕刘衡.庸吏庸言〔M〕.京都琉璃厂荣录堂藏.93下.

——以成都为中心