中国古代月与行星掩犯恒星记录及其用于传统星名考证

马莉萍,孙晓宇,王晓晗

中国古代月与行星掩犯恒星记录及其用于传统星名考证

马莉萍1,孙晓宇2,王晓晗3

(1. 中国科学院国家授时中心,西安 710600;2. 济南高新区第一实验学校,济南 250101;3. 解放军61336部队,北京 100094)

月与行星掩犯恒星的记录是中国古代天象记录中数量最多的门类,此类记录的可靠性比较高,自北宋开始,月与五星掩犯恒星的错误率平均为10%,而之前的平均错误率也仅有20%。统计分析了这些记录在历代正史中的分布。在用现代天文学计算方法检验的基础上,考证了中西黄道区星名的对应关系。

月;行星;掩犯记录;星名考证

0 引言

月球、五大行星(水、金、火、木、土)掩犯恒星记录,是中国古代数量最多的一类天象记录。这些记录对研究古代天文观测方法、观测制度、古代星名的考证、古代天文学理论及其载体的渊源沿革等都有重要意义。中国古代有一套完整的恒星命名系统,历代不断完善与观测。这些恒星位置用于在晨昏时确定节气或中天时确定时间。月行星掩犯记录可以用于研究和恢复这些恒星的命名。

日本的小川清彦等曾使用月行星掩犯记录考订中国古代星名[1-3],江涛曾利用它们研究古代夜间日期分划的特征[4]。刘次沅统计分析了中国古代的月掩犯资料,并发展了一种“实际可见时间段”方法(又称“时间窗”方法)[5],可以明显改善掩犯这类只有日期的古代记录的计时精度,他曾用南北朝以前的月掩星记录做地球自转长期变化的研究[6],刘次沅等还对中国古代的88条行星掩星进行了考证[7]。掩犯资料中的尺度记录是王玉民研究中国古代目视观测天象尺度体系的主要数据来源之一[8]。李勇研究了中国古代的34条计时月掩行星资料[9],张健的研究中用到了汉代的46条行星犯星的记录[10]。为充分利用这些古代资料进行相关研究工作,对月与行星掩犯恒星资料作一全面统计是十分必要的。

现代中国星名的根据是清代朝庭所编《仪象考成》(成书于1752年)。近几十年来提到中西星名对照,都是指伊世同的星表(依据是清代的《仪象考成》和《仪象考成续编》)[11-12]。《中国大百科全书·天文学》卷的“中国星名表”即采用了伊的星表[13]。清《仪象考成》中星表的原始资料应该是1725年正式刊布的英国弗兰斯提德星表[14]640,所以伊世同的星表比古代传统星表有所增加和扩大。伊的星表中古代传统星名有巨大变化,这可能既与历代星名的传承过程有关,又与采用了西方星表有关。其实早在明末的《经天该》和《崇祯历书》中就搀杂进了西方星座[14]542-544。

为此,笔者统计分析了历代正史天文等志中的月、行星掩犯恒星的记录,并利用现代天文学计算方法检验相关记录,借以考证中西黄道区部分星名的对应关系。笔者是用自编的计算机程序进行月、行星、恒星的大历元跨度位置计算。这些计算考虑了月、行星3″以上的摄动项和地球自转改正,与NASA的专业历表相比误差不超过1′。读者可用Skymap等软件抽样验算。各种历表精度的对比详见宁晓玉、刘次沅的讨论[15]。

1 中国古代月与行星掩犯恒星记录

1.1 月与行星掩犯记录的形式和定义

月、五星掩犯恒星记录大多都记有年、月、干支,月(或五星)掩(或犯)某星,例如:

魏齐王正始九年七月癸丑,镇星犯楗闭。占曰:“王者不宜出宫下殿。”明年,车驾谒陵,司马懿奏诛曹爽等,天子野宿,于是失势。(《宋书·天文一》卷二十三志第十三)

《明史·天文志二》有“按两星经纬同度曰掩,光相接曰犯,亦曰凌”。月掩星,汉代称为月食某星,晋代多称为月奄某星或某星入月中,自南北朝以后称为月掩某星。这些称谓的含义似乎都很明确,即月面掩盖某星。但当月相较大时,肉眼不可能看到明亮的月面边缘较暗的恒星(如2等以上)。中国古代月亮掩犯的恒星,常常是3、4等,甚至5等,对于多数暗星,极有可能是通过观测月亮与周围星座的位置关系而得到的。

行星的掩是目视所能达到的最精确的观测,所以行星掩恒星和行星互掩的记录非常宝贵。行星掩星应该比月掩星精确可靠得多,因为月球太明亮,使得月面近处的星看不清楚。

犯,中国古代天象观测中特有的术语,是天象记录中应用得最多的一个。犯指一个运动的或突然出现的天体“侵犯”另一个天体。《史记·天官书》、《集解》引(三国)孟康日:“犯,七寸已内光芒相及也”。据刘次沅的研究,犯的定义应该是1度,吴守贤等人统计《元史》和《宋史》中的犯星记录时得到犯的界限也是1度[16]。行星犯恒星和行星互犯是行星位置记录的主要体现。由于这类现象发生的机会非常多,所以留存的记录也很多。有些行星犯的记录有距离,还有的有方向。

1.2 历代月、行星掩犯恒星记录统计

与其他各类天象相比,月、行星掩犯记录出现得较晚,但由于掩犯的机会非常多,自晋代以后,就成了数量最大的一类天象记录。历代此类记录基本上存在于正史天文等志中,《明实录》中也有大量掩犯记录。表1给出了笔者对历代月亮、行星掩犯恒星的粗略统计,我们的工作主要关注在恒星身上,故没有统计月、行星之间的相互掩犯。

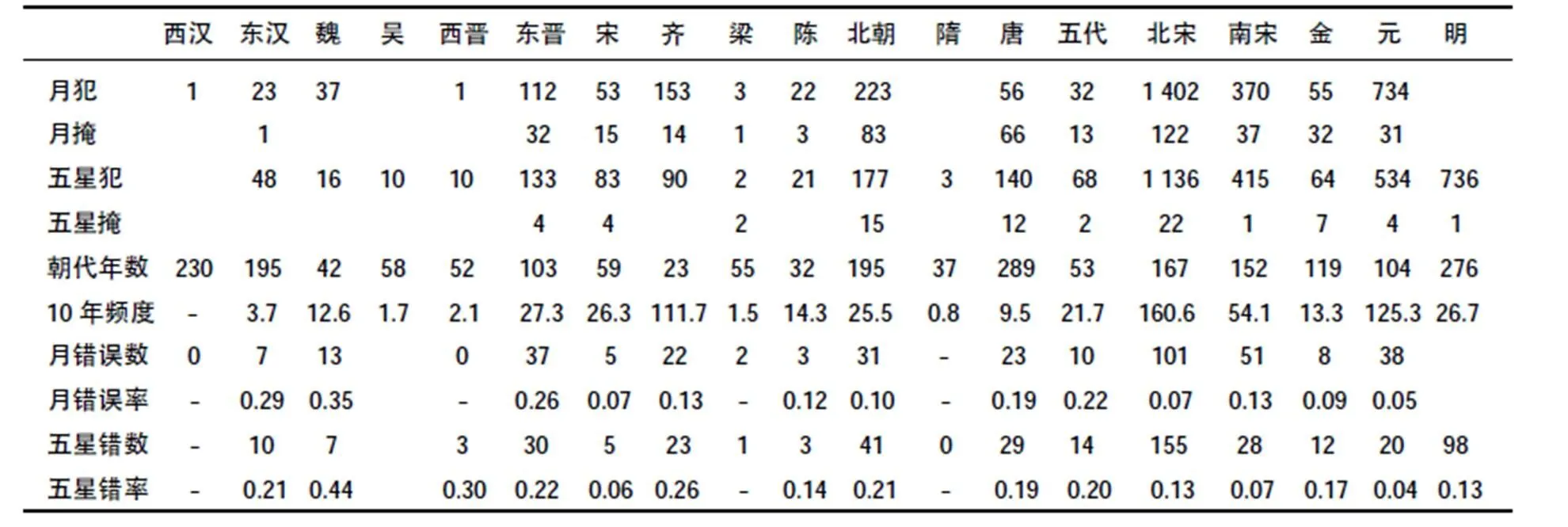

表1 中国古代月、行星掩犯恒星记录统计

由表1可知,月与行星掩犯记录始自西汉,一直延续到明代。东晋南北朝时期有较多的记录,两宋及元明两代都保持很高的记录密度。中国古代正史中共有7 487条月五星掩犯恒星记录,其中犯的记录为6 934条,掩的为524条。自西汉至唐有14条月五星“食”或“蚀”某星的记录,北朝时期有8条,南朝陈2条,西汉、东晋、南朝宋、唐朝各1条,在统计时此类记录列入掩。除去唐朝的那条“月食昴”不是发生了月食外,其他朝代有10条这种月食某宿形式的记录全都是发生了月食,如同“月食于井”这种常见的形式,故该10条记录不在我们的统计之列。旧唐书中还出现了月五星“逼”或“临”恒星的记录,其意义同犯,其中逼的记录为11条,临的记载有18条,这2类记录在表1中列入犯。北宋有2条月、太白“凌”某星的记录,归在犯里。

与刘次沅统计的月掩犯记录相比,无论是记录总数还是10年频度方面,北宋都排在刘和笔者统计的第1位,这里10年频度超过100的朝代依次是北宋、元、南齐,而月掩犯记录在这方面依次是北宋、南齐、元[17]。

五星掩犯记录在正史中的具体位置与刘次沅给出的月掩犯记录所在位置大体相同[18]。下段简要给出月五星掩犯记录在正史中的位置。

两汉时期的月与行星掩犯记录存于《汉书·天文志》和《续汉书·天文志》中;魏晋时期的记录记于《宋书》和《晋书》天文志中(考虑到两书的记录同出一源,除去只统计《晋书》中的记录外,因《晋书》中没有南朝宋的五星掩犯记录(月的记录也极少),笔者又单独统计了《宋书》中这方面的记录);南北朝时期天象记录丰富,《宋书》、《南齐书》都有志卷记载该朝天象,《魏书》记载北魏和东、西魏天象(志三和志四中与志二相同的记录没有重复计算),《隋书》则记载了南朝梁、陈和北朝齐、周的天象;隋代天象记录留存很少,载于《隋书·天文志》中;唐代记录存于新旧唐书的天文志中(这2部书中的天象资料既有重复也有相互独立的,重复的我们只统计其中一种书);五代的月掩犯记录只存于《新五代史·司天考》中,五星掩犯记录则在新旧五代史中都有记载(统计方法同新旧唐书);宋、元、金的掩犯记录分别存于各代正史中的天文志中,明代则除了天文志有记载外,《明实录》中也有大量月掩犯恒星记录(明史未收录此类记录)。本文没有统计《明实录》中的记录,《明实录》中的天象记录已由何丙郁辑出[19],刘次沅等作了补充[20]。

中国古代的许多天象记录都以事、占、验的形式出现,掩犯记录自五代之后,少有占验语,之前仅《南齐书》没有占验语,其他正史中的掩犯记录都或多或少地带有占验语。

1.3 月与行星掩犯恒星的可靠性

天象记录的真实性是应用它们进行相关研究首先要考虑的问题。古代天象观测常用于星占学,月与行星掩犯记录自然也不例外,早期往往带有占验语,自五代起不再有占验语,之前仅有《南齐书》和《旧唐书》少有占验语。它们的可靠性究竟如何?由1.2节表1“中国古代月、行星掩犯恒星记录统计”可知,自北宋开始,月及五星掩犯恒星的错误率明显降低,平均为10%,而之前的平均错误率也仅有20%。这样的错误率,可以认为是史料流传过程造成的。不少错误的记录经过考证可以恢复其原貌,这些可考的记录类型主要有以下几种。

1)混淆天体

景德二年五月己未,(太白)掩心前星。六月己丑,犯南斗。(《宋史·天文志第八》卷五十五志第八)

计算显示,金星天象皆不合。五月十二己未(1005-06-21),月犯心前星。六月十三己丑(1005-07-21),月犯南斗魁第三星。这2条月犯列舍的记录,误放于太白身上。

2)月份错误或脱漏

咸康六年四月丙午,太白犯毕距星。占曰:“兵革起。”一曰:“女主忧。”六月乙卯,太白犯轩辕大星。占曰:“女主忧。”七年三月,皇后杜氏崩。(《宋书·天文二》卷二十四志第十四)

四月无丙午, 六月无乙卯。计算表明,五月丙午(340-06-19),金星犯毕距星;七月乙卯(340-08-27),金星犯轩辕大星。原文五月误为四月,七月误为六月。

永和七年二月……乙卯荧惑舆鬼,犯积尸。(《宋书·天文二》)

二月无乙卯。三月乙卯(351-05-02)火犯积尸,原文“三月”遗漏。

3)年份错误

元初六年……六月……丁卯,镇星在舆鬼中。辛巳,太白犯左执法。(《宋书·天文二》卷二十四志第十四)

计算表明2条记录皆错误。搜索后发现元初七年六月十二丁卯(120-07-25),土星在舆鬼中,七年六月廿六辛巳(120-08-08),金星犯左执法。“丁卯”前脱漏“七年六月”。

4)干支错误

宝历元年七月乙酉,月犯西咸,去八寸所。(《旧唐书·天文下》卷四十志第十六)

七月无乙酉。七月己酉初七(825-07-26),月犯西咸,不足1°。原文己酉误为乙酉。

1.4 掩犯记录常见的星官及恒星

据笔者统计,月五星掩犯的星官达108座。最常涉及的星官及次数如下(掩犯太微垣的次数包括它所涵盖的所有星官):

太微1251 轩辕570 鬼554 井513 房396 斗385 毕361 垒壁338 心314 昂247 氐220亢177 建157 天江125 牛122 五诸侯119 灵台102 角94 东咸92 司怪89 箕41

太微垣的总体在翼轸角亢之间,即位于遁甲家所言之地户之位,这对星占家而言,地位上就显得比较重要[21]。按《步天歌》,太微垣为三垣之上垣,太微垣又名天庭,是政府的意思,是天帝、大臣处理政务的地方。又及太微垣近黄道星官的跨度几乎与跨度最大的井宿宿度相当,掩犯太微的次数排在首位是顺理成章的。“鬼”、“房”、“心”3宿位于统计次数的前8位中,但3宿的距度皆不足5度,可见观测者对这3个宿还是非常在意的。

月五星掩犯涉及的恒星名称有503个,有的恒星在不同的年代名称不同,这主要由于历代对于星座内部的恒星命名不是十分规范,没有形成一套延续不变的命名法[22]276。其中涉及井宿的恒星有47个,其他恒星名称在30个以上的恒星依次为斗宿、轩辕(轩辕在南宋也称权)、毕宿。下面给出掩犯次数最多的恒星(恒星后面的数字是该星被掩犯的次数,此处具体的恒星隶属于刚刚讨论过的星官):

右执法260 左执法253 西上将215 轩辕大星208 积尸167 进贤110 东上相107 心大星90钺85 心前星70 天关69 毕大星68 键闭64 房距星52 心后星50 亢距星46 西咸南一星45房北第一星43 氐距星39 月38 (内)屏南星36

掩犯次数比较多的恒星应该在星占学上占据比较重要位置。太微垣的左右执法二星,几乎就在黄道上,当日月五行之道路,又据前面所提到的太微垣的重要性,此处统计排在前3位的星都属于太微垣就不足为怪了。

2 传统星名探讨

伊世同星表的依据是清代的《仪象考成》和其后的《仪象考成续编》,《仪象考成》中星表的原始资料又取自西方星表,且其传统星名已经有了巨大变化。作为现在公认的伊的中西星名对照表,极易给人造成错觉:现代西方的某些星就是伊星表里中国古代某些星的对应星。其实明末《崇祯历书》已经参考了西方星表和星图[23]。以明末之后的星表作为标准来探讨中国古代的传统星名显然是有失偏颇的。

我国古代很早就有系统的恒星位置观测和命名,恒星名称历代口口相传,即便有星图,流传过程中也难免发生歧义。历代对于星座内部的恒星命名不十分规范,没有形成一套系统的延续不变的命名法(基本属于形容而不是定义)。自明末开始用星座内部顺序数进行命名,之前论及星名,往往用某大星、某星官的东西南北、前后左右来说明,常令后人费解[22]276。笔者将在本节中利用古代的凌犯记录考证中西黄道区部分星名的对应关系。本文中的恒星西名,遵循先常后专的原则,即,希腊字母+星座、拉丁字母+星座、GC星号、BD星号……。

2.1 小川的凌犯记事考证工作

小川清彦利用中国、日本和朝鲜的月、行星掩犯恒星等天象记录,通过计算等方法,考证了黄道周围中国古代星官对应于今通用名的关系[1-3]。潘鼐先生在其《中国恒星观测史》中列出小川“从凌犯记录考订的174星中西对应与其他文献考订的星名对应的互校”[14]714-718。潘鼐书中有“第7栏(小川)考订的星(即174星),全依凌犯记事所定[14]713,笔者对此句中的“全”字表示怀疑,原因之一是笔者在做月与行星掩犯记录的统计中注意到,并非每一个黄道星官的任一颗星都有掩犯记录留存。最近重读了小川关于这方面的几篇文章[1-3],发现他真正从凌犯记事所考订的星只有108颗,凌犯记事与其他方式相结合而考订的星为4颗,其他方式考订的星有49颗。此外,虚梁的1颗,元代对应星是凌犯考出的,宋代是用其他方式考出的,加上没有考出的12颗星,共计174颗,49个星官。限于篇幅,此处不一一列出了。

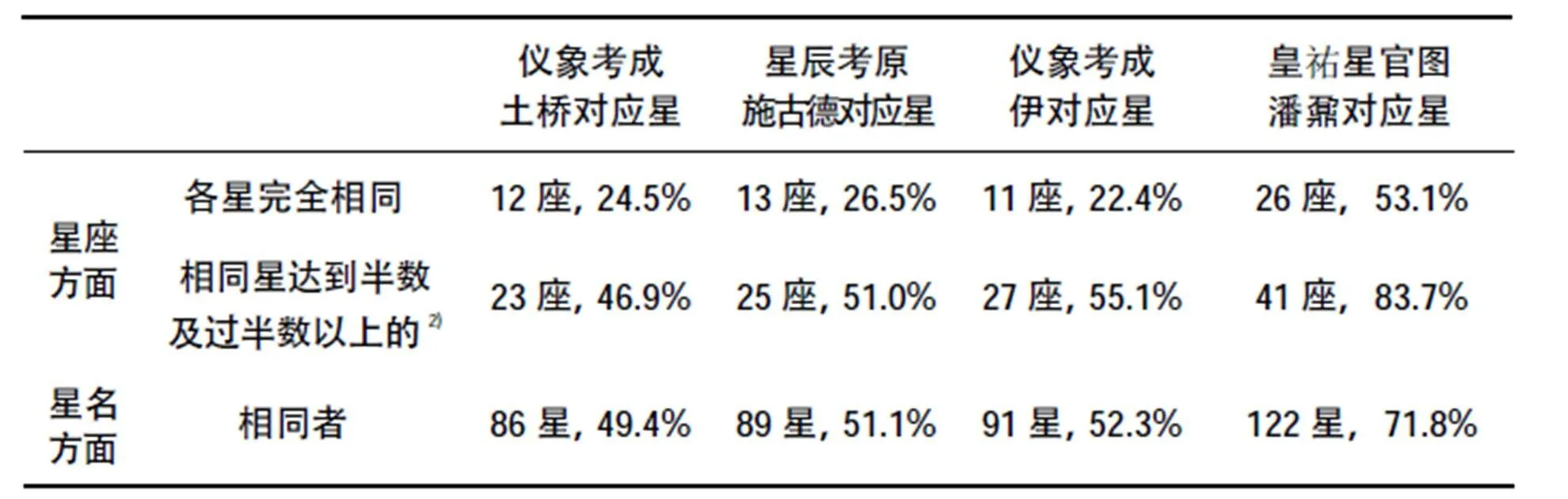

潘鼐取日本土桥八千太所作《仪象考成》对应星[13](此为《仪象考成》星表系统第1套西名对照图[14]706)、荷兰施古德(G. Schlegel)著《星辰考原》[24]对应星(据清徐发《天元历理全书》[14]699)和潘自己所作《皇祐星官图》对应星与小川考订的星进行了比较。笔者把伊世同星表与小川考订的星也进行了比较(潘未做此比较)。这些比较结果列于表2。这里还需再强调一下:伊世同星表的来源是清代星表,而小川是考证的中国古代传统星名。

由表2可以看出与小川考订的星符合得最好的是潘鼐所做《皇祐星官图》。小川考订的是古代传统星名,表2的结果自然在情理之中。微星的判定有一定的偶然性,小川所做与《皇祐星官图》符合到这种程度已经不错了。而且从本文后面的工作可知至迟到北宋皇祐时期,有的传统星名已经发生了改变。

表2 小川考订星与其他星表的比较1)

注:1)表中的百分数是指占全部比较星座或星名的百分比; 2)包括全同者。

2.2 哭星及垒壁阵

历代对哭星的认识和描述基本一致。《晋书·天文志上》和《隋书·天文志中》皆曰“虚南二星曰哭,哭东二星曰泣,泣、哭皆近坟墓。”《宋史·天文三》中有占语“哭二星,在虚南,主哭泣、死丧。月、五星、彗、孛犯之,为丧。泣二星在哭星东,与哭同占。”

关于垒壁阵,《史记·天官书》中有“正义垒壁陈十二星,横列在营室南,天军之垣垒。占:五星入,皆兵起,将军死也。”《宋史·天文三》中有“垒壁阵十二星一作壁垒,在羽林北,羽林之垣垒,主天军营。……(占语)”《晋书·天文志上》和《隋书·天文志中》关于垒壁阵的描述完全相同,与宋史中的差别主要在占语方面。

小川用凌犯记事考订的哭星是摩羯座和[3],伊世同、潘鼐和土桥八千太据《仪象考成》所作对应星均为宝瓶座38和摩羯座,潘鼐考订的《皇祐星官图》中对应星为摩羯座和36。正史中共找到42条历代月与行星掩犯哭星的记录(自4世纪中期直至12世纪,有8条是犯哭、泣2星官),表3给出经过现代计算得出的哭星及与记录相比较的黄经、黄纬差(月所犯的记事没有给出黄经黄纬差),第4列“西名”中没有给出星座名的均属于摩羯座。

表3 哭星记录的考订

续表3

注:括号中为笔者所作的必要纠正。

对表3中1、7、13、23和27条作了必要的文字纠正(括号中为改正后的),如第1条中十月己未,金星在斗,不犯哭星。十月廿八己卯(358-12-15)金星犯哭星。原文己卯误为己未。由表1知与摩羯座和相符的分别为11条、10条,与摩羯座和都相符的9条,与摩羯座和宝瓶座38相符的有4条,与摩羯座和36相符的有2条,宝瓶座、30各1条,还有4条不可考。序号中带下划线的10条为与小川所用资料相同的记录,其中只有第7、25条笔者考证的是一颗星,而小川是2颗星,其他8条考订的结果与小川相同。笔者所用资料相同且考订结果相同的记录,小川相对于笔者所做赤经和赤纬偏差的平均误差分别为0.2°和0.1°,在20世纪30年代小川的计算应该是比较准确了。

正史中自1168年之后不再有哭星的记载,日本和朝鲜在此之后至少有10条犯哭星的记录(小川所用的资料是从公元379年至1356年),而且皆是摩羯座和,日本和朝鲜的哭星看似没有发生过变化。

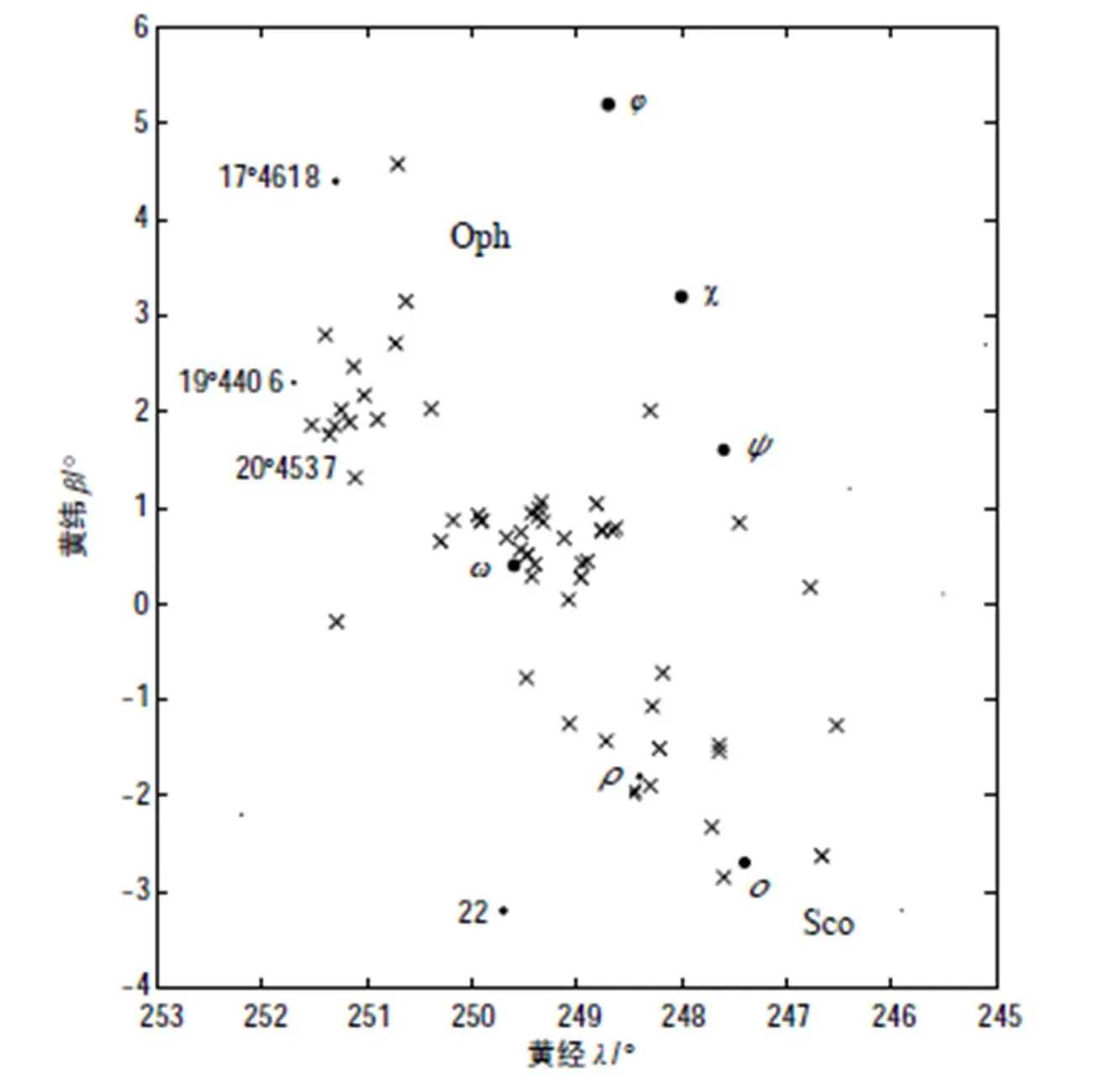

图1给出笔者计算的行星位置与哭星及周围恒星的关系,“×”为行星位置。由于文中所用资料跨度好几百年,我们统一采用2000历元坐标系,行星月亮位置也都化算到这一坐标系。由于所涉及的恒星自行都很小,又是黄道星图,所以图1与各相应历元星图只是黄经值不同,天体相对位置不变。

由图1可以明显地得出哭星为摩羯座和(图1只给出行星掩犯的记载,公元358至1004年)。本文中太白和辰星的位置也在当日夜晚和次日清晨二者中取优者。

图1 行星掩犯记录中行星与哭星及周围恒星的关系示意图

表3中的最后7条北宋时期的月犯记录(第36至42条),得出3种哭星。由表3可知至少从11世纪末期开始,人们眼中的哭星已经不是传统的哭星,出现了2种新的面孔,一种是《皇祐星官图》对应星,另外一种就是后来《仪象考成》中的哭星。

再来回顾一下中国的星表。北宋景祐年间(1034年至1038年11月)杨惟德星表中哭西星还是摩羯座[14]265,该星表所取历元为1034年,到皇祐年间(1049年至1054年3月)周琮星表(即《皇祐星官图》)哭星变成了同座的和36[14]310,所以最迟到北宋皇祐年间哭星就搞错了(如果潘鼐所作的周琮星表是正确的)。原来的哭星可能被垒壁阵吸收了,1068年之后首次出现了犯壁垒西北星(摩羯座)的说法,1077年则有了犯壁垒西胜星,或许正因为皇祐时期弄错了哭星,才出现壁垒阵西北、西胜星的说法,之前没有这类说法。北宋之前仅在唐(2条)和五代(1条)有犯垒壁阵的记录,经检验有2条犯在宝瓶座42附近,另外1条在宝瓶座附近,皆在垒壁陈。北宋1055年开始出现了大量犯壁垒阵的记录,仅北宋一朝就有121条掩犯壁垒阵的记录,一方面是北宋比较重视掩犯记事,另一方面可能是壁垒阵在北宋星占学上意义大大超过了哭星,或许哭星不再引起星占家的兴趣。

2.3 泣星

小川由凌犯记录得到:约8世纪末期,泣星为宝瓶座星,到11世纪突然变为宝瓶座星了[3]94。正史中总共找到16条掩犯泣星的记载(不包括上节中同时犯哭、泣2星官的记载),有2条明显有误,舍弃。由5世纪到8世纪的8条五星凌犯记录得出该时期泣星应该为宝瓶座星和该座42星,由11世纪元丰年间(1078AD─1085AD)的5条月犯记录得出泣西星在该时期为宝瓶座星。由上节表2中第37、38、39、40条月犯哭、泣2星官的记载(1097AD─1117AD)可知对应的泣星为宝瓶座和。由这些记载所得结果与小川的结论基本一致。宝瓶座星和该座42星也比宝瓶座和星更符合天文志中的“哭东二星为泣”和“泣为虚南二星”的描述。笔者同意小川的观点:在哭星消失于历史的同时,一直以来作为泣星的星,也同样被垒壁阵吸收了。潘鼐所做《皇祐星官图》及各家所做《仪象考成》泣星对应星也为宝瓶座和。

2.4 罚星

关于罚星的描述在《隋书·天文志中》中有:“东咸西三星,南北列,曰罚星,主受金赎。”《步天歌》中有:“罚有三黄植键上,两咸夹罚似房状。”[24]

小川由凌犯记事得到的罚星为蛇夫座的,,,与潘鼐判定的宋代《皇祐星官图》罚星的对应星相同。笔者由宋、元、明时期的五星犯罚星的36条记录也得到相同的结果,且绝大部分是罚南第一星的记载,这些记录(指犯的记录)只有四分之一明确写有“犯罚南第一星”,其他都简单地记“犯罚”。但是,3条犯的记录却有2条记“犯罚南第二星”,可能因为犯的机会相对少一些,它离黄道相对于稍远一点。

对于《仪象考成》罚星的认证,潘鼐与伊世同是一致的,为天蝎座18,11,天秤座49,可见到了清代(甚至明末),有些恒星已经不是原来的传统恒星了。又结合下一节东咸的认证,它们比较符合《步天歌》中:“罚有三黄植键上,两咸夹罚似房状”的描述。《仪象考成》既然把原来的罚星当作了东咸,自然只好另外来找3颗星来替代罚星,可就与“两咸夹罚似房状”的描述不太符合了。天蝎座18,11及天秤座49太靠近西咸,而且天蝎座18也太往北了。

2.5 东咸

《晋书·天文志上》和《隋书·天文志上》关于东咸的描述完全相同:“亢、东咸、西咸各四星,在房心北,日月五星之道也。”《宋史·天文三》中稍详细:“东咸、西咸各四星,东咸在心北,西咸在房西北,日、月、五星之道也……(占语)”。

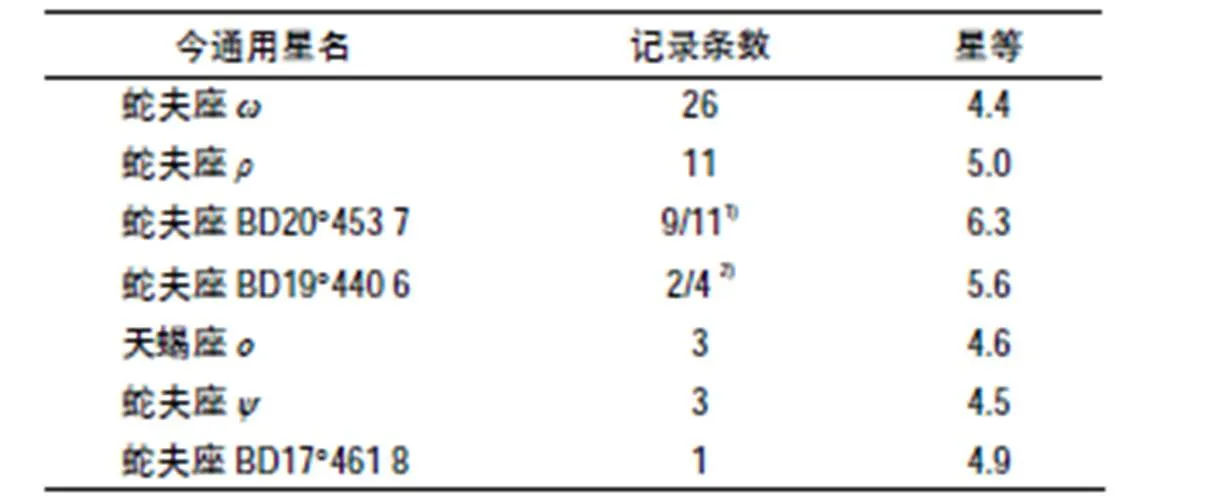

小川由60多条凌犯记录得到东咸为蛇夫座BD19°4406,蛇夫座,蛇夫座,天蝎座[2]128,潘鼐判定的宋代《皇祐星官图》中东咸的对应星为蛇夫座GC22453,蛇夫座,蛇夫座,天蝎座22[14]714,实际上BD19°440 6和GC22453为同一星。2人只有最后一颗星不同。笔者由正史中搜寻到的57条宋元时期的五星掩犯东咸记录(南齐的1条记录有误,故舍去)得到结果如表4所示。

表4 由五星凌犯东咸记录所得结果

注:1)、2):有2条记载蛇夫座BD20º453 7和BD19º440 6均可。

图2给出掩犯记录中行星与东咸及周围恒星的关系,坐标系为历元2000.0,“×”为行星。由图2可知在宋元时期,蛇夫座BD20°453 7,蛇夫座,蛇夫座和天蝎座应该更接近人们心目中的东咸。这一结果与小川的认证有1颗星不同,此相异的2颗星(蛇夫座BD20°453 7和BD19°440 6)相距0.6°。

57条记录中有17条给出了具体所犯星,据此可以得出星座内各星的名称,统计如下(括号中为记录发生年):

蛇夫座第二星(1058,1070) 西第二星(1141) 北第二星(1322,1341) 上第二星(1338,1339)

蛇夫座西第一星(1076,1078) 南第一星(1083)

天蝎座南第一星(1211,1322,1402)

蛇夫座BD20°453 7 第三星(1132) 上星(1338) 北第一星(1353)

蛇夫座BD19°440 6 上星(1337)

此外,1340年辰星犯东咸上第一星的记录对蛇夫座BD20°453 7和BD19°440 6都合适。

图2 行星掩犯记录中行星与东咸及周围恒星的关系示意图

如果蛇夫座是东咸西第一星,那么天蝎座似不应该属于东咸,而1078年之后的7条犯蛇夫座的记录都只记“犯东咸”,不再提“西第一星”,有可能是后来天蝎座取代了天蝎座22,成为了东咸的一员。南第一星(1083)应该是南第二星的误写,或者是还以从前的天蝎座为南一星。蛇夫座BD20°453 7的第三星(1132)似为第一星的误写。天蝎座成为东咸的一员还有以下星图方面的证据。

著名的苏州石刻天文图[25]347,同属于中国传统星图的绘于明初的《观象玩占》[14]416、万历年间的《天文节候躔次全图》(1577年)[26-27]、蔡汝南《天文略》星图(明嘉靖年间绘,其值为北宋元丰年间所测)[14]455、嘉靖年间所绘《昊天成象图》[28-29]、成书于万历三十五年(1607年)的《三才图会》中的天文总图[30]、日本传世最古老的《古格子月进图》(属中国恒星图)天文横图(大畸正次摹本)[14]514、清陶斋藏清抄本《星图·步天歌》[31]南面三星看上去都似为蛇夫座,,天蝎座相连,这些星图上东咸4星连线的形状大多与小川和笔者考订的比较一致。东咸在敦煌星图上有名无星[32]。星图的绘制是极繁难的事情,某些传统星名发生了变化,可能也与相关星图绘制的不准确有关。

对于《仪象考成》东咸的认证,潘鼐与伊世同是一致的,为蛇夫座,χ,,。由2.4节知蛇夫座,χ,在宋、元、明时期是人们心目中的罚星。本节得出的东咸,更符合《宋史·天文志》中“东咸在心北”的描述。

2.6 积薪

正史天文志对积薪的描述比较一致,如《宋史·天文四》中有“积薪一星,在积水东北,供庖厨之正也。”

由宋史和明史中17条五星凌犯积薪记录(11世纪至15世纪),可得其为巨蟹座星。所用记载及结果与小川完全一致,也与潘鼐所做《皇祐星官图》对应星一致。《仪象考成》中的积薪则成了双子座的,潘鼐[14]735与伊世同[11]6一致。

由上面几组星宿的考亲可知用凌犯记事来确定传统星名是卓有成效的,小川由凌犯记事考订的星绝大多数应该是正确的。

3 结论

正史中的月与行星掩犯记录始自西汉,一直延续到明代。东晋南北朝时期有较多的记录,两宋及元明两代都保持很高的记录密度。24史月、行星掩犯恒星的7 485条记录中,90%以上是犯的记载(6 932条)。北宋的记录最多,达2 682条,其次为元朝,有1 300多条,这2个朝代的记录占全部记录的53%。10年频度排在前3位的依次是北宋、元和南齐。月与行星掩犯记录的可靠性比较高:自北宋开始,月与五星掩犯恒星的错误率平均为10%,而之前的平均错误率也仅有20%。

笔者利用月与行星掩犯记录对部分黄道区星名进行考证的结果为:古代传统的哭星为摩羯座和(与小川的相同),至迟到北宋皇祐时期,哭星成为同座的和36,后来又被摩羯座和宝瓶座38(也是清《仪象考成》对应星)所取代;泣星在9世纪前为宝瓶座星和该座42星,到11世纪成为宝瓶座和星;罚星为蛇夫座的,,,与小川由凌犯得到的罚星及潘鼐判定的宋代《皇祐星官图》罚星完全相同;东咸为蛇夫座BD20°453 7,蛇夫座,蛇夫座,天蝎座(与小川有1颗星不同,与潘鼐所做《皇祐星官图》东咸有2颗星不同);积薪为巨蟹座星(与小川、潘鼐的都相同)。有些传统恒星可能早在北宋时期已经不是原来的它了,传统星名的认证还是要多参考凌犯记事等天象记录。

[1] 小川清彦. 支那星座管见[M]//斉藤国治, 编著. 小川清彦著作集: 古天文·暦日の研究. 東京: 皓星社, 1997: 95-111.

[2]小川清彦. 続支那星座管见[M]//斉藤国治, 编著. 小川清彦著作集: 古天文·暦日の研究. 東京: 皓星社, 1997: 123-167.

[3] 小川清彦. 哭星の同定にっいて[M]//斉藤国治, 编著. 小川清彦著作集: 古天文·暦日の研究. 東京: 皓星社, 1997: 83-94.

[4] 江涛. 论我国史籍中记录下半夜观测时所用的地球自转长期加速[J]. 天文学报, 1980, 21(4): 323.

[5] 刘次沅. 实际可见时间段方法的讨论[J]. 陕西天文台台刊, 1991, 14(2): 111-116.

[6] 刘次沅. 南北朝以前171个月掩星记录得到的地球自转长期变化[J]. 天体物理学报, 1988, 8(2): 147.

[7] 刘次沅. 二十四史行星掩星考[J].自然科学史研究, 1988, 7(2): 128-134.

[8] 王玉民. 以尺量天──中国古代目视尺度天象记录的量化与归算[M]. 济南: 山东教育出版社, 2008.

[9] 李勇. 中国古代的34条计时月掩行星资料研究[J]. 自然科学史研究, 2007, 26(4): 455-464.

[10]张健. 中国汉代记载的五星运动精度考查[J]. 天文学报, 2010, 51(2): 184-197.

[11]伊世同. 中西对照·恒星图表1950.0[M]. 北京: 科学出版社, 1981.

[12]伊世同. 全天星图2000.0[M]. 北京: 地图出版社, 1984.

[13]中国大百科全书总编辑委员会《天文学》编辑委员会.《中国大百科全书·天文学》[G]. 1版. 北京: 中国大百科全书出版社, 1980: 571-576.

[14]潘鼐. 中国恒星观测史[M]. 上海: 学林出版社, 2009.

[15] 宁晓玉, 刘次沅. 适用于古天文研究的计算机软件[J]. 时间频率学报, 2006, 29(1): 66-75.

[16] 刘次沅. 中国古代月掩犯资料的统计分析[J].自然科学史研究, 1992, 11(4): 303.

[17]WU Shou-xian, LIU Ci-yuan.Ancient Chinese astronomical observations related to the stellar background on the sky[J]. 陕西天文台台刊, 1990, 13(2): 31-38.

[18]刘次沅. 中国古代日月食及月五星位置记录的研究和应用//庄威凤. 中国古代天象记录的研究与应用[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2009: 126-128.

[19]何丙郁, 赵令扬.“明实录”之天文资料[M]. 香港: 香港大学中文系, 1986.

[20]刘次沅, 刘瑞. 崇祯实录及长编中的天文资料[J]. 陕西天文台台刊, 1998(2): 76-82.

[21] 卢央.中国古代星占学[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2008: 164-165.

[22]刘次沅. 由月亮掩犯记录得到的五十颗黄道星的东晋南北朝时期星名[J]. 天文学报, 1986, 27(3): 276-278.

[23]孙小淳. 《崇祯历书》星表和星图[J]. 自然科学史研究, 1995, 14(4): 323-330.

[24]SCHLEGEL, G. 星辰考原——中国天文志(Sing Chin Khao Youen, Uranographie chinoise)[M]. 1875.

[25]周晓陆. 步天歌研究[M]. 北京: 中国书店. 2004: 18.

[26] 陈美东. 明代传统星图说略//陈美东. 中国古星图[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1996: 28-46.

[27] 段异兵, 景冰.《天文节候躔次全图》与中星图//陈美东. 中国古星图[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1996: 47-54.

[28]孙小淳. 《天文节候躔次全图》中的星官认证//陈美东. 中国古星图[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1996: 55-67.

[29]徐凤先. 吴悌《昊天成象之图》与章潢《图书编》中的《昊天成象图》//陈美东. 中国古星图[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1996: 134-150.

[30]陈美东. 扇面图与《昊天成象之图》//陈美东. 中国古星图[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1996: 151-157.

[31]段异兵. 王圻《三才图会》中的星图和中星图研究//陈美东. 中国古星图[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1996: 158-168.

[32]席泽宗. 敦煌星图//席泽宗. 古新星新表与科学史探索——席泽宗院士自选集[M]. 西安: 陕西师范大学出版社, 2002: 141-148.

Ancient Chinese records of moon/planet-occulting/approaching-starand its application to textual research of traditional star names

MA Li-ping1, Sun Xiao-yu2, Wang Xiao-han3

(1. National Time Service Center, Chinese Academy of Sciences, Xi′an 710600, China;2. Jinan High-tech District No. 1 Experimental Middle School, Jinan 250101, China;3. the Unit 61336 of PLA, Beijing 100094, China)

The quantity of the records of moon/planet-occulting/approaching-star is the largest in the ancient Chinese records of various astronomical phenomena. The reliability of these records is rather high that the average error rates of them are 10% for the records recorded since the Northern Song dynasty and 20% before the Northern Song dynasty. The distribution of these records in the official history is analyzed. The correspondence between the zodiacal stars names given by Chinese and those given by the West is examined with modern astronomical computation.

moon; planet; occultation/approach records; textual research of star name

P1-091.2

A

1674-0637(2013)04-0245-12

2013-01-16

国家自然科学基金资助项目(10773013,11073016)

马莉萍,女,博士,副研究员,主要从事古代天象记录研究。