妇科术后并发下肢血栓性静脉炎32例的干预性护理

吕文燕

江苏省常州市妇幼保健医院,江苏 常州 213000

妇科术后并发下肢血栓性静脉炎32例的干预性护理

吕文燕

江苏省常州市妇幼保健医院,江苏 常州 213000

目的:探讨干预性护理在妇科手术后并发下肢血栓性静脉炎病人中的应用。方法:选择在我院行妇科手术后发生下肢血栓性静脉炎病人65例,将患者随机分成干预组32例与对照组33例。对照组按常规治疗及实施常规护理方法,干预组在常规治疗及护理基础上,再实施针对性干预护理。比较两组在治疗5d后的疗效。结果:干预组治疗有效率达到100%,而对照组为93.9%,干预组治愈时间明显比对照组缩短(P<0.05)。结论:干预性护理能提升妇科病人下肢血栓性静脉炎的疗效,缩短治愈时间,促进患者早日康复。

下肢血栓性静脉炎;干预性护理;妇科术后

下肢血栓性静脉炎(thrombophlebitis)是下肢体静脉血管内出现血栓后对血栓的一种炎症反应,一直以来是妇科重大手术后发生率较高、较为严重的并发症之一,若得不到及时有效治疗,可能会引起下肢功能障碍、肺栓塞等,重者会危害生命[1]。我科对32例下肢血栓性静脉炎患者在规范治疗的同时配合干预性护理,以提高疗效。现总结报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2011年2月至2013年1月在我院行妇科手术后发生下肢血栓性静脉炎病人65例,年龄22~45岁,平均(34.6±6.8)岁;其中,卵巢囊肿剔除术10例,子宫肌瘤剔除术14例,剖腹产术24例,卵巢癌根治术11例,全子宫双附件切除术6例。入组标准:均符合血栓性静脉炎诊断标准;手术前心肺肾、血液系统等检查均无异常,均无出血性疾病史。发生下肢血栓性静脉炎是在术后2~6 d,其中,左患肢29例,右患肢21例,双患肢15例。将65例患者随机分成干预组32例与对照组33例。两组患者在年龄、手术类型、疾病症状等方面比较,无统计学差异(P>0.05)。

1.2 方法 对照组按常规方法治疗及实施常规护理方法,干预组在常规治疗及护理之外,还实施针对性干预护理,具体内容如下:①重视心理疏导:让病人了解静脉炎的发病原因,治疗对策以及预后,使病人不要因此而产生焦虑、情绪低落等,并让病人了解尽早下地走动的意义,提高病人治疗依从性。②饮食指导:指导病人多食用高纤维、高蛋白的食物,以防止便秘加重病情。③严密观察:要加强护理巡视,严密监视病情变化,要求病人卧床休养,禁止下床活动,病人平躺时用柔软的垫子置于脚跟、大腿处,使患侧肢体略高于病人的心脏位置,增加血液回流量,防止其引发肺脑等器官的栓塞。病情稳定后,鼓励病人在床上做一些肢体活动,尽早下地活动。

1.3 评估指标

1.3.1 疗效评估 对两组患者治疗5d后进行效果评估:无效,临床表现、生命体征与治疗前比较,没有明显的改观或者病情更严重;有效,肿胀和疼痛程度有所缓解,患肢腿围与健肢腿围相差有所减少,病人可以独自直立5~15min,并能步行100~400m;显著有效,肢体肿胀程度、疼痛程度明显减轻,患肢腿围与健肢腿围相差<3cm,病人可独自直立15~25min,能步行400~800m;治愈,病人主诉没有或轻微肿胀感、疼痛感,患肢腿围与健肢腿围相差<1cm,能直立超过25 min,步行超过1200m。

1.3.2 平均治愈时间 为了研究的准确性,剔除研究过程中的主观因素以及不稳定因素,通过记录两组中的每位患者从发生下肢血栓性静脉炎到完全治愈所需时间,最终计算两组患者的平均治愈时间。平均治愈时间越短,表明疗效越好。

1.4 统计学方法 本组研究采用SPSS 17.0软件进行数据分析,计量资料以(±s)表示,用t检验,计数资料用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

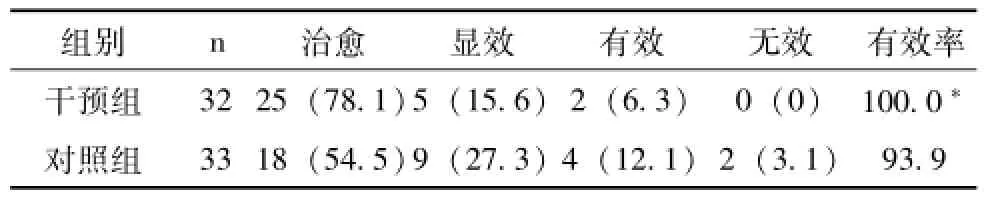

2.1 两组患者治疗效果比较见表1。

表1 两组患者治疗效果比较[n(%)]

2.2 两组患者平均治愈时间比较 干预组患者平均治愈时间为(8.2±1.3)d,而对照组患者平均治愈时间为(12.1 ±2.9)d,干预组的平均治愈时间明显比对照组缩短(t=4.12,P<0.05)。

3 讨论

妇科手术病人发生下肢血栓性静脉炎的原因有很多,与手术时间长、创伤大、手术后的感染等因素均有很大关联。本组65例发生术后血栓性静脉炎的患者中,大部分行Ⅲ级、Ⅳ级较为复杂、风险较高、麻醉时间长、损伤大的妇科手术,病人在手术后需长时间的平卧,因而导致下肢血液流动减缓,使血液处于高度凝固的状态,从而引发血栓性静脉炎[2]。从本组护理干预结果来看,干预护理组在5d内的治疗有效率明显比对照组高,干预组平均治愈时间明显比对照组缩短,表明了在常规治疗的同时,实施必要的护理干预,能提升妇科病人术后下肢血栓性静脉炎的疗效,有效缩短治愈时间,减少患者的痛苦,促进了患者早日康复。

[1]谷晓丹,王春.妇科肿瘤98例术后下肢深静脉栓塞的护理[J].中国误诊学杂志,2010,10(29):157-158.

[2]臧雪红,赵洪珍.静脉炎的血液流变学改变及应对[J].齐鲁护理杂志,2012,18(24):138-139.

R473.71

A

1007-8517(2013)23-0129-01

2013.10.24)