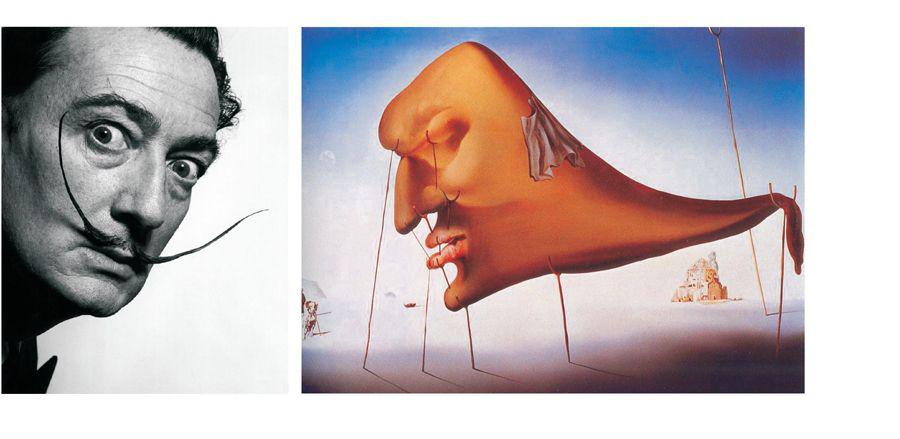

超现实主义就是我

梅子丫

偏执狂的临界状态

达利说过:“超现实主义就是我”。达利是超现实的,然而他的加拉却是一个现实。现实的加拉不断出现在达利种种怪诞的想象里;一切都在变异之中,只有加拉不变。加拉成为达利世界的一处死角,或者说,一个轴心。这里似乎有一点儿矛盾。在《达利谈话录》中,当被问道:“如果你不得不烧掉你的所有绘画,而只留下一件,那该是哪一件呢?”达利回答:“一件也不烧。”这是我向来喜欢引述的话,达利一如既往地像这样拒绝别人加给他的任何逻辑,这是他的智慧之处,但是现在加拉成了他的逻辑,而且贯穿他的一生。达利的绘画,很大一部分都是不厌其烦地唱的对加拉的颂歌。特别是到了后期,比如在《(里加特港的圣母)的第二幅习作》(1950年)、《磔刑》(1954年)、《克里斯托芬·哥伦布之梦》(1958至1959年)、《基督教全体会议》(1960)中,这种赞颂简直夸张到无以复加的程度,加拉完全被神圣化了。天上光辉灿烂的加拉总是俯瞰着膜拜者达利以及几乎是被他强迫拉来的众生。

也许这些只有从更高的层面上才能得到理解,即“加拉成了达利的逻辑”是作为“达利永远拒绝逻辑”的一部分,而且是作为其最高程度而存在的。画家达利与模特儿加拉的关系从来就不是人与人之间的关系。达利的女人只有一个,就是加拉;这个女人是神。换句话说,把这个女人当成神的那个人是演员。对于他来说,显然一切都是戏剧性的,只不过“加拉的崇拜者”是他永远扮演着的角色。他喜欢这种戏剧性的对应关系,他对加拉所表现出的绝对真诚对我们来说,可能仍然是“达利式的恶作剧”的一部分。“我与疯子的唯一不同之处在于我没疯”。达利的话提示我们,他始终是“没疯”地表现“疯”;而无论是在画里还是在画外,能够把这种表现贯彻得如此彻底,又印证了他与此类似的另一句话:“超现实主义者与我的差别,在于我是一个超现实主义者。”“达利”几乎与“超现实主义”成为同义词也不无道理。荣格关于毕加索所下的考语,用在达利身上或许更合适些:“这个人不肯转入白昼的世界而注定要被吸入黑暗,不肯遵循既成的善与美的理想而着魔地迷恋着丑与恶。”

在我看来,作为行为艺术家的达利在公众面前成就了画家达利,但是在画家和美术评论家心中损毁了画家达利。关于达利,除了他太多的近乎胡闹的举动和言论之外,给我们最深的印象是无比精确的写实主义、“偏执狂批评方法”和一系列因此而产生的著名形象,如柔软的钟表、腐烂的驴子和聚集的蚂蚁等。达利喜欢最真实地表现最不真实的物体和情景——这句话中的两个“最”字没有任何保留意义,因为他在这两个方面都达到了极至。所以他的作品如《愿望的调节》(1929年)、《记忆的延续性》(1931年)、《内战的预兆》和《偏执狂批评城镇的郊区:欧洲历史郊外的下午》(1936年)等虽然为世界上相当多的人烂熟于心,但是严格讲却不可能被模仿。无论技术还是艺术,他都有别人很难具备的充分才华作为依靠。他的“偏执狂批评方法”既是一种努力把自己逼疯的方式,也是一种最大限度地启发、利用自己的想像力的方式;在对现有形象的无穷无尽的变异方面,达利的确是无与伦比的。当然可以说达利的画有表演或浮夸的成分。然而他是在做梦,而梦怎么能够拒绝表演或浮夸呢。

如果说超现实主义者在二十世纪画家中以富于想象见长,其中达利可以算得第一;但是达利的想象未免缺乏含蓄,或者说,缺乏克制。他的想象的魅力在于其自身,而不在进一步的意味。不过想象本身就是人类的最重要的创造,就足以赋予艺术以不容质疑的价值。达利画作中的想象是那么奇特,那么无拘无束,如果要说到伟大,那么达利也够伟大的了。

达利的暖昧尘埃

“心理分析”理论的创始人、奥地利心理学家西格蒙德-佛洛依德在他著名的论文《作家与白日梦》中宣称:“作家想象中世界的非真实性,对他的艺术方法产生了十分重要的后果;因为有许多事情,假如它们是真实的,就不能产生乐趣,在虚构的戏剧中却能够产生乐趣”;并坚信“他(作家)对这个幻想的世界怀着极大地热情”,即把它用来作为创作的题材。实际上,任何创造性的艺术家都是如此。上世纪三十至四十年代世界最著名的超现实主义画家萨尔瓦多·达利(1904-1989)就以探索潜意识心灵产生的意象而著称。

探索幻想性的意象是达利的天性。从童年时代起,达利便喜欢沉迷在幻想的白日梦中,且毕生如此,如他在自传《萨尔瓦多·达利的秘密生活》中说的:“从早晨七点钟起床后,我的头脑整天都不知道休息”,“做我的白日梦”。他称这白日梦为“虚假记忆”,并认定“真记忆和假记忆的不同之处与珠宝的情况相似:假的显得更真更光彩夺目”。这就是达利的“超现实世界”。他这“超现实世界”的产生有时竟然达到十分奇妙的地步。

达利童年时,在看他老师特拉依代尔先生的活动画盒时,达利就在这他称之为“视觉戏剧”中,“首次看到了那位俄国少女震撼心灵的影像。我感到她穿着白色毛皮大衣,坐在三套马车的内部,一群眼睛闪着磷光的狼追赶着这套马车。她一动不动地凝视着我,表情里有种吓人的高傲,让我心情沉重。她的鼻孔与她的眼睛一样有生气,这赋予了她一种森林间小动物的样子。这种活泼的生气同面孔的其他部分形成鲜明的对比,使她具有了与拉斐尔笔下的圣母相似的特征”。

请注意:那时的活动画盒,就像幻灯片或人们所常见的“西洋镜”,只有一个个画面,上面的人物没有动作、没有表情。但是达利却在这里幻想出这个俄国少女以“吓人的高傲”在“凝视着”他,从而如他后来所认定的:“这是加拉吗?我确信这就是加拉了。”莫非这个自觉具有“子宫内的记忆”的天才,在七八岁的时候就预感到当时已经或者以后将会爱上成年后成为他妻子的俄罗斯女子加拉?或者在这出“视觉戏剧”中,这个北国的俄罗斯女子当时就跟达利的心灵发生了撞击?这虽然确实奇妙得无法置信,但还是可以解释的。

人对客观事物的感知,并不是任何刺激都会产生反应的。行为心理学派以(S→R)的公式来表达“刺激→反应”的直接关系。但瑞士心理学家让皮亚杰通过研究,认为:“一个刺激要引起某一特定反应,主体及其机体就必须有反应能力。”因此他更改了这个公式,解释道:“说得更确切一些,应写作S(A)R,其中A是代表刺激向某个反应格局(schema)的同化,而同化才是引起反应的根源。”这就标志了,在达利的心理格局中,出现在这出“视觉戏剧”中的,只有像加拉这样的俄罗斯女子,而不是别种类型的女子,才会引发对他的刺激。因而也就不难理解,为什么达利会坚信“我觉得加拉就是我虚假的记忆中被我称为加露琪卡(加拉的爱称)的那位小姑娘……”他理想中所爱的女子了。

达利念念不忘的这个加拉原名叶琳娜·德米特里耶夫娜·嘉科诺娃(1894-1982)。她生于俄罗斯伏尔加河流域鞑靼地区喀山的一个小职员家庭。童年时,父母离异,也有说是她十岁那年,父亲在西伯利亚开采金矿时死于贫困。后来,母亲嫁给了富有的律师德米特里·伊里奇·冈贝尔格,全家迁往莫斯科,生活才开始有所转机。叶琳娜和继父关系很好,像喜欢亲生父亲一样的喜欢他。继父有很多朋友,都是律师、教授、作家等人,因为有了他,使这个聪颖的女孩得以进入大基斯洛夫斯基胡同四号的“勃留霍年科女子学校”,一家在沙皇时代只有上层女子才能进的学校,并受到良好的教育。在这所学校里,未来大诗人玛琳娜·茨维塔耶娃的妹妹阿纳斯特西娅·茨维塔耶娃是她的同学,她们之间的友谊,使得叶琳娜狂热地爱上了诗歌。

1912年,叶琳娜被诊断出患有肺结核。在当时,这还是一种可怕的疾病,因为治疗此病的特效药链霉素要等十多年后才发明出来。于是,继父花钱让她去瑞士东部著名的肺病疗养地达沃斯一家1903年开张的名叫“克拉瓦代尔疗养院”的私人诊所去养病。在这里,这位快到十九岁的少女认识了一位来自法国的青年欧仁·格兰代尔。

当时,欧仁·格兰代尔只是一个爱好写诗的人,但是十多年后,他以第一部重要作品《痛苦的首都》(1926)和随后的《公共玫瑰》(1934)、《丰富的眼睛》(1936)等诗作,使他以保罗·艾吕雅的笔名获得二十世纪重要的抒情诗人之一的美名,还是超现实主义的创始人之一。

叶琳娜·嘉科诺娃也不是一个普普通通的女孩子。法国作家让一夏尔·加托在《艾吕雅传》中写道:“她天资聪慧,如痴如醉地读过陀思妥耶夫斯基和托尔斯泰的小说,她关注文学和艺术方面的新闻。在1913年,她画过一幅立体派的素描,她很熟悉俄国的象征主义者。无可置疑,她以其知识的魅力、性格的热情、正确可靠的判断斯拉夫人的特质,征服了年轻人(指欧仁·格兰代尔)。”

欧仁·格兰代尔虽比叶琳娜小一岁,但很快就被这个黑眼珠的、性感的俄罗斯姑娘所吸引;而对诗的爱,也让她对天生赋有诗才的欧仁一见钟情。

室外大雪纷飞,疗养院的环境却非常舒适。两个人在一起,有说不完的话。他给她读他写的诗,她对他说:“你会成为一个很伟大的诗人。”自然,两人也调情,在这位法国诗人的诗中,可以明显看出肉体诱惑的痕迹远远多于感情狂热的痕迹。叶琳娜·嘉科诺娃成了诗人的缪斯。他写道:“我理想的美不再是星星/我要用我歌唱星星的诗韵/……来歌唱你的眼睛。”夏尔·加托在传记中也引了这么一段抒情诗句:“哦,如果说今晚,是世界上最美好的夜晚,或世界只是为这一时刻而创造,那该有多好!一如两朵蕴含雷雨的云,我们的两颗心融合在一起。哦,都爱得支持不住了,你的心依偎着我的心。”

两人在一起不久之后,世界大战爆发,格兰代尔于1914年12月应招入伍,两人分别时他们已把自己视为一对未婚夫妇了。只是因为战争,加拉也只好回俄罗斯,直到1917年2月21日举行婚礼,在此之前,两人只在欧仁的病假和休假期间有过几次聚合。第二年5月10日生下女儿赛西尔。于是,情爱之外又加上了父爱:“世上所有的同志,/哦,我的朋友们!/都抵不上在我圆桌旁的/我的妻子和孩子们,/哦,我的朋友们!”

因为欧仁仍在服役,这对新婚夫妇只是找机会,如丈夫生病请假或住院时候得以在租来的家里团聚。加拉对丈夫尽心照料,同时在巴黎做私人教师,两人一起翻译俄国未来主义诗人大卫·布尔柳克的诗作,甚至拟出长期的计划。加拉的爱赋予艾吕雅灵感,让他创作出许多优秀的诗篇,特别是后来收集进《痛苦的首都》中的那些。

只是这两个人都不能“躲避诱惑”。于是,从三十年代起,这对夫妻互相给予了自由。艾吕雅找到他新的灵感,一个以努什之名为人所知的超现实主义艺术家、毕加索的模特儿玛利亚·本茨(1906-1946)。加拉呢,她被德国画家和雕塑家马克斯·恩斯特(1891-1976)所吸引。恩斯特描述这个“俄罗斯女子……柔软而有光泽的形体,一头低垂的黑发,微微东方式的发亮的黑眼睛和一身纤弱的小骨架,不由让人想起一只黑豹”。两人之间的私情就无人不知。加拉裸露胸部、为恩斯特摆姿势画画。恩斯特从她那里吸取灵感,创作了一些画作。他为她画了七幅肖像画,另一幅《朋友们的聚会》极为有名:画的前排,马克斯·恩斯特自己坐在加拉所酷爱的作家陀思妥耶夫斯基的膝上,加拉则出现在后排的最右端,斜露出四分之三的背部,以神秘的目光转向正在画她的这位画家。艾吕雅站在后排中间偏左的位置,若有所思地凝视着自己的左手。其他朋友中包括后排最左边的菲利普·苏波,后排右边数过来第四个的路易·阿拉贡,和他旁边的安德烈·勃勒东。加托称赞这幅超现实主义的作品“价值相当”于法国艺术大师居斯塔夫·库尔贝(1819-1877)的名作《画室》。

达利与他的女人与无规则的潜意识

一段时间的自由行动之后,艾吕雅和加拉的爱情死而复苏,获得了新生。诗人异常兴奋,他这样描述自己的心里:“我一度以为自己已不再爱她了,可以四处漂泊了。可是瞧,我又找回了她,重新界定了她的地平线。”仿佛真的是这样。他1925年的《假如没有宁静》出版,里面汇集了四首诗:诗体的“你的橙色头发……”与“你的金色嘴唇……”和散文体的“授意的智慧……”和“她是……”,以及十四句格言;加上恩斯特所配的二十幅素描插图,对加拉的脸作无休止的表现,看起来似乎的确巩固了艾吕雅和她缪斯的和解,让诗人在书中不由欢呼:“夜晚……远处的大地碎成了静止的微笑,天空笼罩着生命。崭新的爱情之星从四面八方升起——结束了,再没有黑夜的考验。”

真的“再没有黑夜的考验”了吗?传记作家说:“可是有一种纯精神方面的不协调,使诗人和唤起其灵感的女子之间的共谋关系产生了裂痕。”精神方面不协调造成的裂痕,是难以修补的。于是,一旦黑夜降临,不论艾吕雅还是加拉,都会经不起考验。1929年3月,艾吕雅与一位他称她为“苹果”的柏林女子爱丽斯·阿普菲尔陷入一段暂短的爱情;两年后,他与加拉离婚,随后娶玛利亚·本茨为妻。加拉也从1929年起认识西班牙超现实主义画家萨尔瓦多·达利,最后成为他的缪斯。

1929年春,热衷于超现实主义的艾吕雅和加拉,与比利时超现实主义画家勒内·玛格里特等去西班牙旅行时,专程前往加泰罗尼亚里加特港的美丽小镇卡达凯斯,去拜访正开始以超现实主义艺术家之名饮誉世界的萨尔瓦多·达利。达利真正注意到加拉的是在碰面后的第二天,发现她正身穿泳装躺在沙滩上:“我刚辨认出她裸露的背。”他回忆说,“她的身体有儿童般的体质,她的肩胛和腰部肌肉有青春期那样略显不自然的强健张力。相反,背部的凹陷处却是非常女性化的,与富于活力的躯干优美地结合起来,并且自豪地展示出十分美妙的臀部,这使她的细腰更加令人着迷了。”达利觉得她这躯体真是一件“精湛完美的杰作”。“在这个年长他十岁的漂亮女子身上”,夏尔·加托说,达利“认出了他理想中的女性”。他说,加拉就是他“虚假记忆中被我称为加露奇卡的那位小姑娘,加露奇卡也就是加拉的爱称”。于是,他便立刻疯狂地爱上了她,并甘愿尽自己的一切,异常周到地照顾她,给她拿坐垫,送水,安排她坐在能饱览景致的地方,只要需要,哪怕为她脱一千次鞋,穿一千次鞋。他的激烈的爱,甚至使他出现一种他所谓的“歇斯底里综合症”,例如他说“在散步途中我能摸她的手,哪怕只摸一秒,我的所有神经就会颤抖起来”。不过达利说,也多亏有加拉的爱,才治愈他这一病态。因为有了她,使他能够像“中了魔法似的”,歇斯底里的症状一个接一个地消失,新的健康“像一朵蔷薇”那样在他的头脑中生长起来。于是,他又称她为“我的格拉迪瓦”。

达利用“格拉迪瓦”这一名称,具有深意。格拉迪瓦——Gradiva,拉丁文的意思是“行走的女子”,原是公元前四世纪古希腊建筑顶楼一浅浮雕上的人像,它表现一个穿着罩袍的女子,正两手提起裙子的折边,信步前行。德国作家威廉·詹森(1837-1911)以这女子为基础,于1903年写了一部小说《格拉迪瓦》。在这部小说中,格拉迪瓦是治好男主人公啥诺尔德的精神病的女子的名字。1907年,西格蒙德·佛洛依德在他的著名论文《威廉·詹森“格拉迪瓦”中的谵妄与梦》中分析哈诺尔德产生的迷恋癖,是他童年时代情感得不到实现的一种替代。达利称加拉是格拉迪瓦,就是把加拉视为他当年在特拉依代尔老师的“视觉戏剧”中看到那位可望而不可得的震撼心灵的俄国少女的替代。如今,他欢呼加拉“用她的爱情治好了我的疯病”,于是,他兴奋地高喊:“加拉,我的妻子,你是真正的格拉迪瓦!”

对于加拉和达利的关系,艾吕雅表示认可,但以为不会持久,并将1929年出版的一册诗集《诗歌,爱情》奉献给她。但是加拉和达利的关系仍在继续,虽然也和艾吕雅通信,即使两人于1931年7月离婚之后也在继续,诗人甚至直到去世前都还给加拉写情书。他至死都不相信她会不再爱他,而认为总有一天,她会回到他的身边。但这不过是他的一厢情愿。

达利的父亲认为他儿子和超现实主义的关系会对他的伦理道德产生坏影响,更看不惯他和这个俄罗斯女人的浪漫情感,对他们的这种情感表示强烈的反对。这导致他父亲和他的决裂。

达利和加拉于1930年1月回到巴黎。到巴黎后,达利想到的第一件事就是买些花送加拉。在一家花店,他表示要买最好的花,见花瓶中插着一大束红玫瑰,一问,店员说是三十法郎。达利一开口就是十束,让店员感到吃惊。谁知三十法郎只是一支的价格,而每束可有十支,于是总价是三千法郎。结果,达利只好掏光身上所有的钱,以二百五十法郎买下一束红玫瑰。

达利和加拉在巴黎的伴侣生活,赋予达利深刻的灵感,使他在这段时期里创造力高涨:继他与西班牙导演路易斯·布努埃尔合作、充满怪诞意象的超现实主义影片《黄金时代》于1931年1月在伦敦首映之后,11月16日,他以十八幅油画、两幅素描参加在美国康州哈特福德市举办的“新超现实主义”画展。1932年1月,他先是以三幅油画参加在纽约朱利叶·列维画廊举办的“超现实主义”展览,然后以二十七幅画作于11月11日至12月10日在这家美术馆举办个人展览;同年还在皮埃尔·科勒画廊第二次举办个人展览。从三十年代初起,达利在他创作的绘画上开始并署他和加拉的名字:“加拉-萨尔瓦多·达利”,他向加拉解释:“加拉,这主要是因为拥有你的活力,才让我创作出作品。”也是从这时开始,加拉便成为达利的代理人,并在多方面帮助他,甚至对他的创作方向都产生影响。

1934年,达利和加拉在巴黎的西班牙领事馆举行婚礼,后来又像另一个西班牙艺术大师毕加索那样,于1958年举行了一次宗教婚礼仪式。婚后差不多有三十年,加拉都是达利生活中的一切。

或许会让人感到遗憾:据多数同时代人回忆,加拉性欲强烈,在她的整个一生中,有过多次的婚外情,包括和她的前夫保罗·艾吕雅。她尤其喜欢年轻的艺术家,常给他们赠送昂贵的礼物,如在上世纪七十年代,她已有六十多岁,还爱上著名摇滚歌手杰弗里·芬霍特(1951-),送他多幅达利的画作,还送他十万美元。有观淫癖的达利不但默许,有时甚至怂恿。在达利的心目中,加拉始终是他唯一的缪斯,时时从她那里获得创作的灵感。达利的很多绘画和雕塑都是以加拉为模特。达利大量的绘画都表现自己对加拉的最高的爱,《加拉的天使》、《加拉琳娜》、《加拉和维纳斯的诞生》、《原子勒达》等,无不表明加拉是他的灵感源泉。在1944年的《加拉琳娜》中,加拉脸孔表情严肃,正面对画家。她臂上的蛇,是英国诗人和艺术赞助人爱德华·詹姆斯赠送的礼物。加拉画她裸露的乳房,是象征面包和他赖以创作的灵感之源。另一幅1949年的《原子勒达》也极有意思。勒达是希腊神话埃托利亚国王忒斯提俄斯的女儿,斯巴达王廷达瑞斯的妻子。众神之王宙斯化作天鹅来接近她,生下双生子波鲁克斯和海伦,两个都是从蛋中出生。古希腊和文艺复兴时期的艺术家都特别热衷于这个题材,如达·芬奇和柯勒乔的《勒达》,都是知名之作。《原子勒达》里的勒达就是加拉的正面像,她所坐的底座的左侧就是宙斯——达利的化身天鹅。达利在《荣福童贞玛利亚》和《里加特港的圣母》等画中还把加拉当作圣人来描绘。里加特港是达利和加拉1948年起在西班牙的住家地,在《里加特港的圣母》中,正中坐的圣母玛利亚就是加拉,膝盖上的是圣婴耶稣,这圣母便是加拉为他摆姿势做模特画出的。直到1978年,加拉已经七十多岁,达利还把她表现为是美丽的维纳斯。总之是在达利的心目中,加拉就是海伦,就是天使,就是维纳斯,就是勒达,是他的最爱和最神圣的人。加拉——叶琳娜·嘉科诺娃于1982年6月10日死于心肌衰弱。但达利依然记得她,对她充满感激之心。后来,达利对自己的艺术前景有了进一步的认识,感到必须让他的超现实主义和传统的艺术结合起来,否则他的超现实主义就没有价值。但他对这一转变又缺乏信心。他说,有赖于加拉,因为她说服他相信自己,而“不要在我微小的成功中停滞不前”,于是他就决心“为着意义重大的事情去奋斗。第—件事就是把我生活的体验古典化,赋予它一种形式,一种天体演化论,一种综合、一种永恒的建筑”……无疑,达利的成功中有他缪斯的一份努力。