上下之辨

王乾荣

邵建林先生,苏州交通局局长,受民间“交通达人”之邀,骄阳天“下基层”,体验公汽“蒸笼车”,被炙烤得大汗淋漓之后,承诺尽快将非空调车换掉。央视白岩松就此作新闻评论,和节目嘉宾、中央党校教授辛鸣一起建议,给“下基层”一词的“下”字,加个引号。立马,荧屏字幕变成“人‘下基层,心呢”。有趣有趣!

然而凭我印象,词典乃至中央党政文件中,均不见“下基层”这一词组 (或谓“说法”);关涉所谓“下基层”之事,一般用“深入群众”云云。

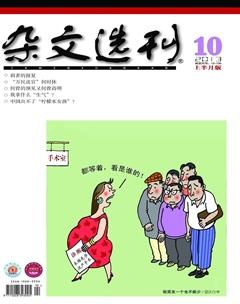

在下之“下”,对“上”之称。上,当然是与下对应的——以此定位干群关系,人们理解,就是干部在上,群众在下。咱们的干部、秘书、新闻记者等摇笔杆的先生大人,爱说“下基层”,概因脑中存在封建等级意识,而自己并无觉察。高高在“上”,才说“下”。语言表达上,一上一下,把干群截然分开;思想上,如刘少奇说,“把人分成等级,把各种工作也分成等级……这不是共产党应有的观点,而是封建社会的等级观念”(见《关于减租减息的群众运动》);行动上,“下”成了一种恩施,一个姿态,一番作秀,带记者随行报道,意思是向大众表明,瞧咱这官儿,放下了身段,挺亲民呀!

实际上等级客观存在,“分等级”是不可免的,问题在如何看待等级,如何给等级排序。有人认为,人民群众是“主人”,当权者为“公仆”——有“主”有“仆”,还不是分了等级?其实在马克思之前,可爱的普鲁士国王腓特烈二世即说:“我是这个国家的第一公仆。”腓特烈二世虽属特例,但一个国王,只瞧他说出如此漂亮理智之话,多么了不起!咱国家封建时代,哪个皇帝不是以所有人的“主子”自居,而把老百姓叫做“子民”?而所有人,都把当朝皇帝叫“今上”。今上“法先王之法”(见《吕氏春秋》),下面的奴才官儿,列九品十八级,上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下,森严着呢。官大一级压死人,一级有一级的特权,高一级便是低一级的“主”和“上”,各级都有“陵压百姓而邀其上者”(苏轼语)。民众在最“基层”,大大小小官僚,全是他们的“主”和“上”。皇帝以下一众官员,都要“牧民”——把人当牲口一样管制,令人们惟命是从。官一称“父母”,似有温情存焉,却不管“儿女”温饱悲喜,只知搜刮。皇帝出驾,钦差巡游,地方官办事,乘辇坐轿,都是“下基层”。他们出去不是给人排忧解难,而是前呼后拥,排场有加,游山玩水,乘机贪占,所以老百姓怕这样的“下”。这些,都因颠倒了等级排序之故。

公民社会,正着排等级,把老百姓这“主人”置于首位,官员以腓特烈二世原则,按官阶大小,倒数着排,便是另一幅景象——公仆本来就“基层”得很,夙兴夜寐,办事既循规蹈矩,又创造出新,千方百计“讨好”主人,唯恐得罪众人,不给他投票,他这个仆人的饭碗,就被打碎了,哪有啥“下基层”一说?官员以民为上,以百姓痛痒为痛痒,以众人冷暖为冷暖,如此,虽上下有别,但上下同志、同情、同欲,岂不正是咱们追寻的和谐社会!

总之,公民社会,以被动“下基层”“体验”民间疾苦为为官之道,其谬大矣。

【原载2013年9月2日《法制日报·观察》本刊有删节】