大器

李培俊

大器是在一夜间成名的,一幅《空山孤弈》竟卖出8000块的天价!数遍小城的画家,有谁的画上过3000块?没有。大器的身价呼一声上去了,小城人凡是家里有点钱、手上有点权的,无不以收藏一幅大器的画作为荣。

那天也真邪乎,那位顶着一头霜发的老者,一进展厅,别的字画看也不看,直奔展厅西北角,在最不起眼的角落深处,挑中了大器那幅《空山孤弈》。他问文联的工作人员老余,谁是这幅画的主人?老余便把坐在门外台阶上的大器指给他。当时,大器正抠脚指头。大器生有脚癣,每天脚趾缝都要痒那么几回,痒起来钻心,得不时拿手指抠抠,然后抹点达克宁。大器刚把达克宁涂上,正在裤子上擦指头,老余把老者领到他面前。老者在大器跟前蹲下来,鼻子和大器的脚正好在一个水平线上,老者拿手在鼻子那儿扇了几下,问大器,那幅《空山孤弈》是你画的?大器把脚放下,目光移到老者脸上。老者高个儿,清瘦。神情慈祥安宁,大器似乎在哪儿见过。大器说,是我画的,怎么了?老者说,开个价吧。大器的圆脸先红后紫,激动得话也说不团囵。我的画有人买了?不是做梦吧。他暗暗朝大腿上掐了一把,疼。这么说是真的了?大器颤动着嘴唇,半天没说出一句话。

大器8岁迷上画画,整个心思便都放到画画上,学业自然好不了,勉强上到高一,说啥也不上了,铺盖一卷背回家里,挨了爸爸一顿痛揍,屁股肿了十天没消。父亲摇摇头,哀叹一声,罢了,罢了,随他去吧。

说是随他去,可还是求爷爷告奶奶地托人,在化工厂给大器找了个看大门的差使,一个月500块。坐在门卫室,大器手里握着一支铅笔,信手在纸上涂鸦。他画的都是厂里的女工,刷刷几下人就出来了,活灵活现,和真人毫无二致。你画女人也行,画奶画屁股也没什么不可,可大器画上的女人统统不着寸缕,光溜溜的。那天,有个叫张改娣的女工到门卫室取信,大器正画画,画的恰好是她。张改娣是厂里最漂亮的姑娘,大器画她也画得最多。张改娣从背后看过去,小脸霎时就白了,裸体,光身,一切纤毫毕现,连眼角那个美人痣也跃然纸上。张改娣一把把画抓在手里,哭着去找厂长。

结果可想而知。画家画裸体那是艺术,你大器画裸体便是亵渎了!厂长脸一黑把他开除了。走出厂门时,大器还玩了一次阿Q,说这憋死人的破活儿我还不想干呢!

大器没再找工作,待在家里专心画画。老婆说,你个大老爷们儿,手不缺,腿不残的,好意思靠我那点工资过活?我今天把话撂下,一个月内找不来工作,咱就离婚,你走你的阳关道,我走我的独木桥!

小城里才有多少人?哪个不知道大器迷恋画画,画起来没明没夜,无休无止,这样的人能把工作干好,除非太阳打西边出来!

一个月一过,老婆果真把婚离了。

其实,大器的画不赖,画什么像什么,形像神似,可画就是卖不出去一幅,每次画展,他的画都在最不起眼的角落里挂着,不费点劲,还真找不到。

可今天,这个不知哪儿来的老者竟要买他的画了,还让他开价。大器没这个经历,也没经验可言,大器把拇指蜷起放到脸前看,看了手掌又翻过去看手背。老者以为,四根指头,一反一正就是大器开出的价格,二话没说,让后面跟着的小青年拿出8000块付与大器。

大器红起来了。大器的画供不应求了。

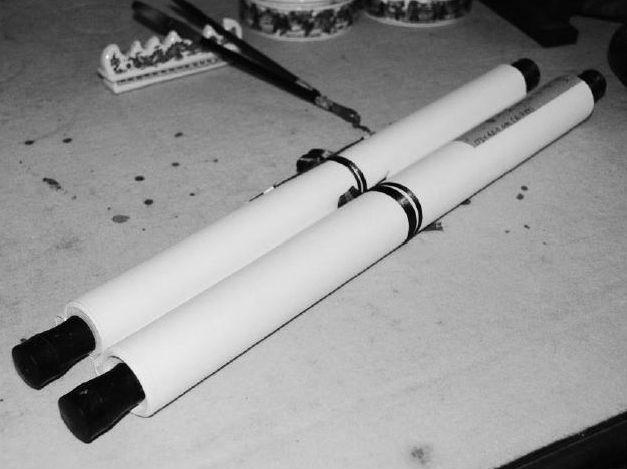

三年后的又一次画展,大器的画当仁不让地挂在前厅迎门的地方,花红柳绿的特别惹眼。老者又来了,站在大器的画前,看了一阵,不觉大摇其头,苦笑着问老余,那个大器呢?老余带着他,穿过展区,进到后院一个单间。大器半躺半坐歪在沙发上,屁股没挪动半分。他早把老者忘了。大器说,向我求画需要预订,三个月后才能取。老者说,我不求画,我送画。说着打开皮包,取出一卷纸递给大器,然后扭头走了。

老者走后,大器把画打开,是那幅《空山孤弈》。便很迷茫,对老余说,这老头儿干啥呢,咋送我这样低档次的画呢?老余凑近一看,说,这不是前年你卖出去的那幅画吗?大器反问老余:你是不是弄错了,这样低档次的画会是我的?老余指指题款说,你看看印章,不是你大器的又是谁的?

那位老者是谁,没人知道。怎么把买走的画又送了回来?还是没人知道。

选自《郑州日报》