新生代农民工养老保险参与意愿及影响因素*——基于安徽省调查数据

杨 哲 王茂福

(1华中科技大学社会学系,湖北 武汉,430074;2安徽工业大学文法学院,安徽 马鞍山,243002)

一、问题的提出

国家统计局2010年在全国抽取10个省进行了新生代农民工①国家统计局给予新生代农民工定义是:2009年外出从业6个月及以上、并且在1980年及之后出生的农村劳动力。学者刘志英、刘超(2011)也以同样方法进行划分,即出生在农村,于1980年以前的农民工为第一代农民工,1980年之后出生的为第二代农民工或新生代农民工。而王春光(2001)最先提出了新生代农村流动人口的社会认同与城市融入问题。本文新生代农民工是指户籍在农村,其年龄在18-35周岁,且在城市就业群体,在城市就业时间至少在1年以上,留守农村就业青年不在本次调查之中。专项调查,其中一项调查结果表明:新生代农民工总人数为8487万,占全部外出农民工总数的58.4%,已经成为外出农民工的主体,但该群体社会保障参与率低,其中单位或雇主为新生代农民工缴纳了养老保险比例仅为7.6%。那么,养老保险参与率低是否意味着新生代农民工不愿意参与?学者从不同的角度进行了研究:首先,从微观角度来研究。如青壮年农民工性别对其参与养老保险显示积极的影响,进城时间和婚姻状况并没有显示出统计意义(肖云、石玉珍,2005)。低缴费年限限制、保险关系转移难、缴费年限与养老金统筹金无法接续所形成的养老保险“便携性损失”,构成了农民工参加养老保险低主要原因(刘传江、程建林,2008)。签订劳动合同的农民工参与养老保险的数量是没有签订劳动合同农民工的9.2倍,参加过职业技能培训的农民工参与养老保险的数量是没参加培训的农民工的近2倍,农民工的收入、外出工作年限与农民工参与养老保险具有正向作用,青壮年农民工对养老保险需求最弱(胡央娣,2009);其次,从中观角度来研究。分析村庄层面农民对农保和镇保的参与率差异及其决定因素,得出农民参保的激励及保障水平在很大程度上不仅与村庄的地理位置、人口规模、村庄经济发达程度以及集体经济管理的模式等相关,而且还受村庄的被征地规模和集体经济支出结构模式等因素的影响(赵德余、梁鸿,2009;吴玉峰,2011)。最后,从宏观角度来研究。如从养老保险制度层面揭示了现有的农民工养老保障制度安排存在的瓶颈,特别“外来农民工”及其家属不能与城市有户籍从业人员及其家属享有同等社会保障等权利和待遇(华迎放,2004;彭宅文,2006;顾海英等,2011)。通过以上文献梳理,国内关于新生代农民工养老保险参与意愿及影响因素的研究较少,这与中国推行城乡覆盖社会保障体系的大背景下严重不符。因此,本文对新生代农民工养老保险参与意愿方程进行估计,实现全面研究新生代农民工养老保险参与意愿目的。对非经理性变量处理,考虑研究可行性,本文采用认知理性变量来替代非经理性变量,力争对影响新生代农民工养老保险参与意愿做出全面解释。

二、研究设计

(一)数据来源与样本描述

文章调查方法采用判断抽样,选择安徽省马鞍山花山区、芜湖镜湖区、合肥庐江县、阜阳颍上县以及淮北濉溪县为调查点,2012年7-10月课题组成员在选定农村地区对18-35周岁农村青年进行调研,在各个调研区,课题组成员采用随机抽样的方法,共发放问卷400份,每个地区80份,从五个市农村地区分别收回78份、77份、79份、79份和78份,共收回391份,剔除数据缺失与填写有误等原因的失效问卷39份,实际有效问卷为352份,有效率为88%。从实际调研数据来看,新生代农民工愿意参与养老保险的人数为276,占总数的78.4%,而实际真正参与养老保险的人数为136,参与率为38.6%,没参加养老保险占61.4%。

对于因变量,本文采用Y=1表示新生代农民工愿意参与养老保险,Y=0表示新生代农民工不愿意愿意参与养老保险,而表1是有关本文自变量定义和描述性的统计。从表1中可以看出,新生代农民工男女性别比例为63%,男性新生代农民工的比例要高于女性,这与我国人口结构特征以及农村人口流动特点基本相符。受访者年龄均值为2.31,表明大部分农民工年龄在25周岁左右。①在预调研中,涉及年龄具体值时候,课题组成员发现,很多女性新生代农民工不愿意透露自己年龄,所以在正式调研中,课题组成员一致同意用区间段替代年龄具体数值。平均受教育均值为2.91,说明新生代农民工文化水平有了进一步提高,人均受教育水平与高中毕业水平相当。婚姻的均值为0.36,说明多数新生代农民工属于未婚状态;新生代农民工月收入为3.57,大约为2000元左右,而新生代农民工每月支出后普遍感到钱基本够用。对于养老金来源,新生代农民工84.4%都认为主要靠自己积累,对于缴费比例额,新生代农民工缴费均值为1.85,倾向个人缴费比例为4%左右。63%的新生代农民工都比较信任养老保险政策,而只有25%的新生代农民工对国家养老保险政策比较了解。对于自己未来的养老问题,61%的新生代农民工都不关心,而对于未来的养老方式均值为3.42,多数新生代农民工希望是社会养老与商业养老保险养老。

表1 有关变量的定义以及描述性统计

(二)分析架构

在讨论新生代农民工是否参与养老保险问题中,可建立新生代农民工参与养老保险效用函数,将其参与养老保险用数字1表示,而将新生代农民工不参与养老保险用数字0表示。用表示第i个人参与养老保险的效用,表示第i个人不参与养老保险的效用。其效用均为随机变量,于是有

由于样本对于总体参与意愿是删失的,符合审查回归模型的特点,因此,可以用Tobit模型估计,在方程6中,表示第i个新生代农民工参与意愿,是一个隐性函数,其受到众多因素影响,如解释变量M1、解释变量M2、解释变量M3以及随机误差项μ。

解释变量M1表示个人特征向量,包括性别、年龄、教育以及婚姻等,作为养老保险参与意愿的行为主体,新生代农民工是否参与养老保险,受行为主体特征向量影响。徐琴、鲍磊(2009)选择在江苏省的江阴市、无锡市、昆山市、阜宁县、溧水县对农民工养老保险参保进行调研,将性别、年龄和文化程度纳入Logistics回归模型中,发现受教育程度对农民工参保影响并不算太大,也没有达到特别显著程度,反倒是性别和年龄经受了显著性的检验。姚俊(2010)研究发现受教育程度对选择回乡参加新农保或是在务工地参加“城保”有显著影响,而对于回乡还是在务工地参加“城保”没有显著影响。初中和高中文化程度的农民工更愿意回乡参加“新农保”,特别是初中文化的农民工参保意愿明显上升。

解释变量M2表示新生代农民工经济理性特征向量,包括新生代农民工月收入、月支出、养老保险资金来源以及交费比例。吴海盛、江巍(2008)通过对苏州、无锡、常州、南京和镇江调研,得出结论是中青年农民所持有的财富越多,其支付能力相对较强,故参与养老保险意愿较强。按照经济理性人逻辑,收入越高的参与养老保险意愿概率越大,如果新生代农民工的收入水平仅够维持自己生活水平,其养老问题是暂时不在其考虑的之列。

解释变量M3表示新生代农民工非经济理性特征向量,包括是否担心养老问题、是否信任养老保险、是否了解养老保险以及未来养老方式等,即认知理性特征向量。顾永红(2010)认为农民工社会风险意识越强、缴费能力越高、对相关制度的信任程度越高,农民工越有可能参加养老保险;反之,农民工参与养老保险的可能性越低。田北海、徐燕(2011)提出农民工的养老保险参与实践不可避免地受到结构情境的制约,其参保实践并非基于成本收益最大化的经济理性行为,而是行动者不断与行动环境发生互动,并不断地对行动环境及行动本身做出新的主观解释,进而在情境制约下做出的有限理性选择。按照认知理性人逻辑,新生代农民工对养老保险的认知是影响其参保的重要因素,对养老保险信任度、了解程度越高其参与度也就越高。

三、结果分析

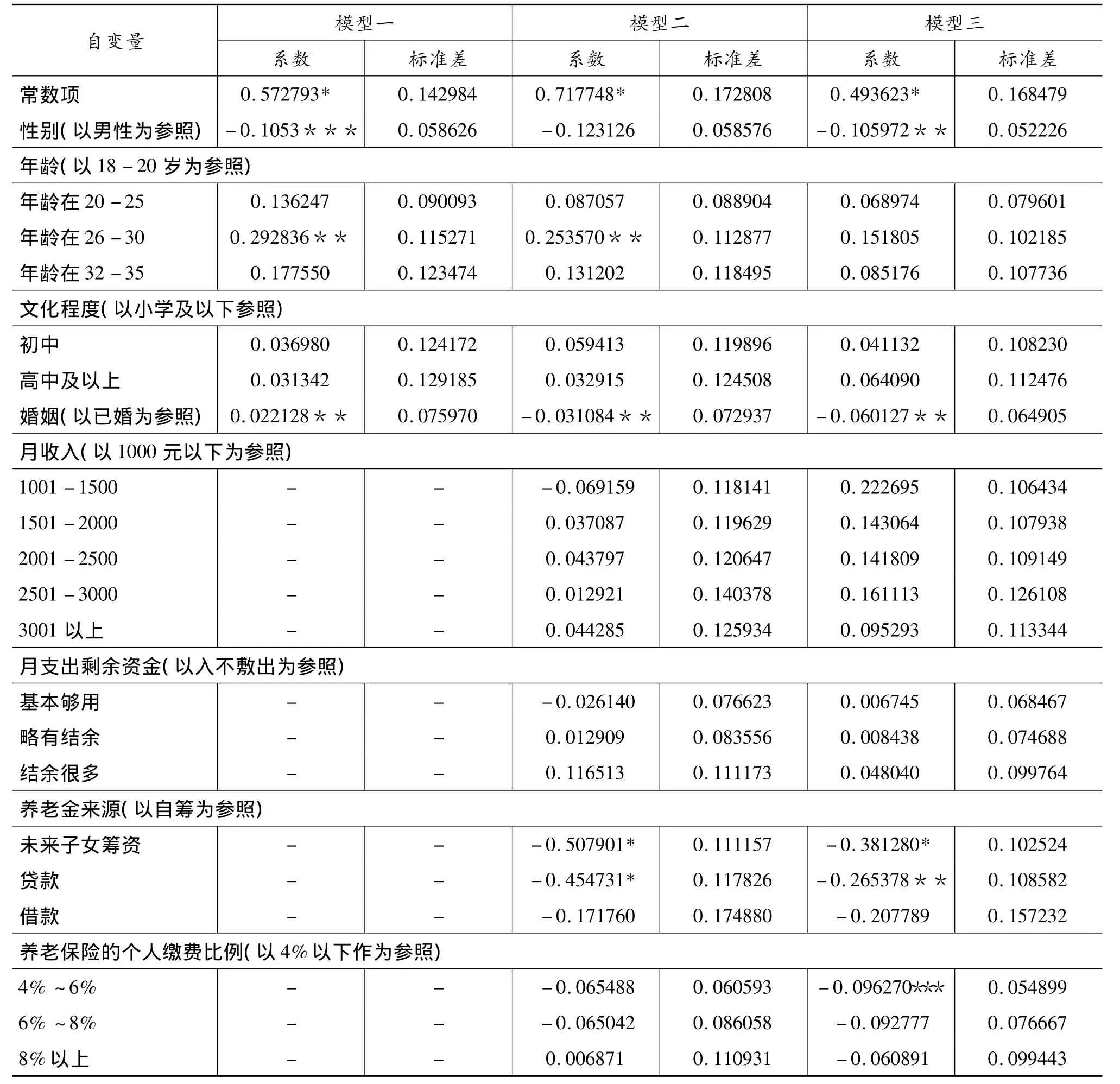

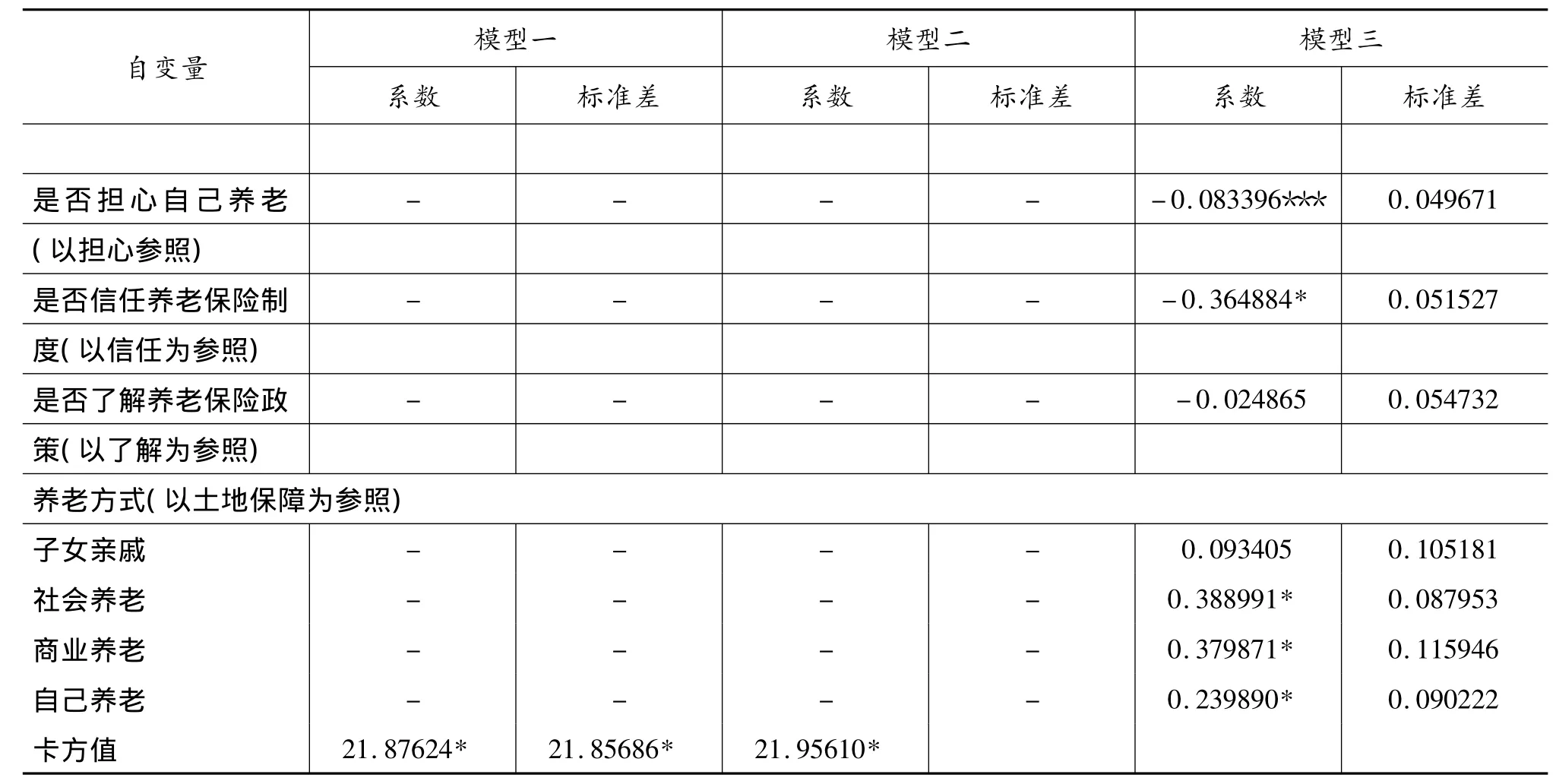

表2是新生代农民工养老保险参与意愿的影响因素回归结果。模型一是文章的基本模型,考察了在控制性别、年龄、文化程度以及婚姻等个人特征的情况下,新生代农民工养老保险参与情况,不包括经济理性变量与认知理性变量。模型二是文章拓展模型,考察了在控制新生代农民工月收入、月支出后剩余资金、养老金来源以及缴费比例等经济理性特征变量的情况下,新生代农民工养老保险参与情况,不包括认知理性变量。模型三包括了个人特征变量、经济理性变量以及认知理性变量,重点考察认知理性变量对新生代农民工养老保险参与影响。三个模型似然比检验统计量在1%的水平上是显著的,模型三卡方值为21.95610,在三个模型中最大,所以模型三的解释能力强。

表2 Tobit模型的回归结果

(续表2)

表2的Tobit模型回归结果显示:从系数统计显著性可以看出,在控制其他变量情况下,性别在10%显著水平下影响其养老保险参与决策,与男性新生代农民工相比,女性养老保险参与概率要低,不同性别新生代农民工受到自身的生理心理、城市就业以及传统文化等影响,表示出来养老保险差异。男性新生代农民工在生理占优势,在城市就业率以及就业层次要好于女性,所在企业会给他们缴纳养老保险概率要高于女性。在实际调研中,传统养老文化观念也促进男性新生代农民工养老保险参与,如个案1。

个案1:霍某某,男,27岁,安徽庐江江村人;秦某某,女,26岁,安徽庐江江村人;二人是夫妻关系,现在已经生了一个女儿,准备再生一个,他们希望生一个儿子。当问及到是否愿意参加养老保险?霍某某回答是:愿意参加,我是男的,以后父母、老婆的养老都要靠我,现在觉得自己能挣点钱,自己先参加,等我有保障他们就有保障了。秦某某的回答是,我老公参加了,我就有保障了,反正他以后管我生活,把这钱存下来给娃以后上学用。课题组成员在其他地区调研,发现持这样观点群体很多(访谈时间2012年8月20日上午9点)。

从表2中模型三中可以看出,新生代农民工年龄并不显著影响其养老保险的参与,但26-30岁年龄段养老保险参与率要高于其他年龄段,这与国家统计局数据相似,根据中华人民共和国国家统计局2011发布的《新生代农民工的数量、结构域特点》的调查报告(国家统计局,2011),新生代农民工的数量达到8487万人,而参与养老保险的人数为645万人,新生代农民工参加养老保障的比例很低,与其他年龄段的外出农民工参加养老保障的情况没有显著差异。新生代农民工有初中以及高中以上学历,与小学及以下教育水平的新生代农民工养老保险参与没有显著的差别,但是对有着初中以及高中以上学历说,平均养老保险参与率要比学历最低的新生代农民工(小学及以下)分别要高4.1%与6.4%。在控制其他变量不变的情况下,婚姻变量在5%显著水平下影响其养老保险参与,与未婚新生代农民工相比,已婚的新生代农民工养老保险参与概率要高,婚后新生代农民工可能更加注意家庭的未来生活以及自己对家庭的责任,对未来家庭养老风险预估,从而促使他们养老参与率较未婚要高。

值得注意的是,依据经济理性人逻辑,新生代农民工收入越高,其参与养老保险意愿概率越大,如果新生代农民工的收入水平仅够维持自己生活水平,其养老问题是暂时不在其考虑的之列,从表2的Tobit模型三回归结果显示,在控制其他变量情况下,新生代代农民工收入和月支出后剩余资金对其养老保险参与影响并不显著,但对收入在1001元~1500元、1501元~2000元、2001元~2500元、2501元~3000元以及3001元以上来说,平均养老保险参与率要比收入最低新生代农民工(1000元以下)分别要高22.3%、14.3%、14.1%、16.1%与9.5%;对于未来的自己的养老保险资金的来源,在控制其他变量情况下,如果未来子女愿意为自己筹集缴纳,在1%显著水平下影响其养老保险参与,新生代农民工平均养老保险参与率要比自己筹资方式要低38.12%,自己贷款养老在5%显著水平下影响其养老保险参与,新生代农民工平均养老保险参与率要比自己筹资方式要低26.5%,借款养老并不显著影响其养老保险参与,但依靠贷款养老新生代农民工,其平均养老保险参与率要比自己筹资方式要低20.7%;对于养老保险缴费比例变量,在控制其他变量情况下,如果新生代农民工缴费比例在4% ~6%之间,在10%显著水平下影响其养老保险参与,平均养老保险参与率要比缴费最低档次(4%以下)要低9.6%,说明目前国家制定农民工个人缴费比例偏高。

按照认知理性人逻辑,新生代农民工对养老保险政策的认知是影响其参保的重要因素,在控制其他变量情况下,新生代农民工对未来养老保险认知变量中,担心自己养老比不担心自己的养老平均要多参与8.3%,并且在10%的水平上显著(估计模型中的比较组是对自己养老保险担心新生代农民工群体);对来养老保险政策信任认知变量中,新生代农民工对养老保险政策信任比不信任平均要多参与36.5%,并且在1%的水平上显著(估计模型中的比较组是对养老保险信任新生代农民工群体);对来是否了解养老保险政策认知变量中,对新生代农民工养老保险参与没有显著影响,但对养老保险政策了解新生代农民工比不了解平均要多参与2.5%;新生代农民工对自己未来养老方式认知,在控制其他变量情况下,新生代农民工偏好社会养老、养老保险以及自己养老,并且在1%的水平上显著(估计模型中的比较组是传统的土地养老),说明新生代农民工对社会养老以及商业养老方式逐渐认同。

四、结语

文章利用安徽省调查数据,调查发现新生代农民工养老保险参与意愿较高,但实际参与率较低;实证分析并检验影响新生代农民工养老保险参与意愿的各个变量,包括个人特征变量、经济理性变量以及认知理性变量。模型回归结果表明:第一,性别与婚姻显著的影响新生代农民工养老保险参与意愿,男性新生代农民养老保险参与率多于女性,已婚新生代农民工养老保险参与率多于未婚;收入与年龄并不会影响新生代农民工养老保险参与;第二,经济理性变量中收入和月支出剩余资金对新生代农民工养老保险没有显著影响,反而未来养老资金来源与缴费比例是新生代农民工比较关心,如果资金来源是子女筹集或者贷款会有利于新生代农民工养老保险参与积极性,目前养老保险个人缴费比较为4% ~8%,新生代农民工可接受是缴费比例的下限;第三,新生代农民工对养老保险的认知程度会显著影响群体的养老保险参与意愿,新生代农民工对养老保险政策信任度较高,会促进该群体对养老保险参与,但面临一个严峻挑战,对多数农民工对政策内涵不了解,这会妨碍其社会养老保险参与,一个可观预期是多数新生代农民工对自己未来养选择在变化,传统的家庭养老与土地养老模式逐渐被社会养老与商业保险模式替代,在这个转变之中,新生代农民工对自己未来养老预期感到担心,其养老保险参与概率要高于不担心的。

上述研究结论可以看出,新生代农民工是作为理性选择行动主体,其养老保险参与是基于自身合理利益的需求,但同时也是中国政府推行新型农村养老保险可持续发展的需要,虽然新生代农民工群体养老保险参与情况受到中央与地方政府高度关注,特别是党的十八大报告明确提出了使社会保障制度覆盖城乡所有居民,实现人人享有社会保障的目标,但现实情况是新生代农民工参与率低,参与率低一个重要因素是其对养老保险政策认知度不够,政府应加大对养老保险政策宣传力度,同时各地加快完善农民工养老保险转移接续工作,提高养老保险统筹层次,改变目前养老保险政策碎片化形式,以激励新生代农民工养老保险参与的积极性。

[1]肖云、石玉珍:《青壮年农民工社会养老保险参与倾向微观影响因素分析——对重庆市954名青壮年农民工的调查与分析》,载《中国农村经济》,2005(4)。

[2]刘传江、程建林:《养老保险“便携性损失”与农民工养老保障制度研究》,载《中国人口科学》,2008(4)。

[3]赵德余、梁鸿:《农民参与社会养老保险行为选择及其保障水平的因素分析——来自上海郊区村庄层面的经验》,载《中国人口科学》,2009(1)。

[4]吴玉锋:《新型农村社会养老保险参与行为实证分析——以村域社会资本为视角》,载《中国农村经济》,2011(10)。

[5]胡央娣:《农民工参加社会保险的影响因素研究》,载《统计研究》,2009(4)。

[6]华迎放:《农民工社会保障:思考与政策选择》,载《中国劳动》,2004(10)。

[7]彭宅文:《中国农民工社会保障发展缓慢的原因分析》,载《云南社会科学》,2006(8)。

[8]顾海英等:《现阶段“新二元结构”问题缓解的制度与政策——基于上海外来农民工的调研》,载《管理世界》,2011(11)。

[9]徐琴、鲍磊:《农民工养老保险参保行为及其影响因素分析——基于江苏五市(县)的调查数据》,载《南京师范大学学报(社会科学版)》,2009(5)。

[10]姚俊:《农民工参加不同社会养老保险意愿及其影响因素研究——基于江苏五地的调查》,载《中国人口科学》,2010(1)。

[11]吴海盛、江巍:《中青年农民养老模式选择意愿的实证分析——以江苏省为例》,载《中国农村经济》,2008(11)。

[12]顾永红:《农民工社会保险参保意愿的实证分析》,载《华中师范大学学报(人文社会科学版)》,2010(5)。

[13]田北海、徐燕:《制度安排与行动逻辑:农民工养老保险参与现状的实证研究——以湖北籍农民工的调查为例》,载《学习与实践》,2011(6)。

[14]刘志英、刘超:《农民工代际差异及其养老保险探析》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》,2011(11)。