民国企业家资源的价值

苏小和

历史像一条河流,它的上游一定要影响下游。

民国企业家资源既是对晚清最后八十年的一种继承,也是对后来者的传递与启示。

如果说晚清提供给后来中国企业家的思想资源,主要是市场开放与官商合作;那么民国企业家带给后来者的思想资源,则是企业家的自治秩序与国家资源委员会对企业家的遮蔽传统。

这样的历史隐含着一种巨大的张力,至今依然是这个国家经济史与企业史双向叙述的主要图景。

民国企业家曾经出现的自治秩序,对后来企业家生长的隐形作用,值得深度分析。某种意义上,诸如家庭联产承包责任制的出现,乡镇企业家的迅速崛起,事实上都具有企业家自发秩序的特征,因为这些新生的经济现象和企业现象,都不是政府的设计与引导,而是民间社会的探索与实践。而这样的经济和市场的图景,在民国初年,也曾经蔚为大观。

同时,民国产生了一大批具有市场特征和国际贸易特征的企业家。他们在民国时代,承担了市场创新的主要工作,拉动了市场的自由交换。1949年之后,在民国时代已经初具规模的企业家们,纷纷去了台湾、香港和南洋等地经营自己的企业,同样取得了醒目的成就。

1978年改革开放来临,正是这一批身居海外的华人企业家,为一个时代的开放提供了丰富的企业家资源、市场资源和资本资源。著名的招商引资的口号,就是针对这种资源的市场方法,而一系列更加著名的企业家,李嘉诚、霍英东、邵逸夫、荣毅仁等等,都是基于这种历史资源,开始全面介入到1978年之后中国内地的改革开放事业之中。

白吉尔的分析框架

对于一个长达几千年历史的封闭性农业国家而言,具有国际贸易和自由竞争特征的市场经济秩序,总是来得艰难又缓慢,一些时候甚至出现倒退。纯粹从国家财政能力的角度看,失败的洋务运动,的确让晚清政府再也无力为继。但政府垮塌并不意味着市场的破落,相反,由于政府对市场的干预力度弱小,真正的自由经济力量得以萌生。这正是被史学家提及的“黄金时代”的来由。1911年到1937年,这大约25年的时间,中国本土资本主义迅速发展,不仅在商业领域,在很多实业和工业领域,也实现了同步发展,并诞生了一批气象宏大的中国企业家。

法国经济史学家白吉尔教授详细呈现了这一个时期的经济景象。与晚清第一次资本主义萌芽的内在机理类似的是,黄金时代同样没有依赖于国家政权的主导、保护和支持,在整个经济的演进过程中,政府处在弱势的地位,表面看上去是军阀混战,中央政府支离破碎,但正是这种破碎的局面,给中国民间企业的发展带来了相对自由的空间。美国兰德公司的经济史学家叶孔嘉整理出的数据显示,这一段经济的自由生长的确蔚为壮观,每年竟然保持在8%-9%的增长速度。

按照这样的发展逻辑,中国的市场经济和企业家发展应该迎来第二次机遇,但事实并非如此。

1927年同样值得后人分析。这一年国民党南京政权基本稳固,官僚经济开始上演。白吉尔把1911-1927年称为发展起来的中国民间自主企业时代,把1930-1940年称为“统制经济”时代。这个统制经济的操作系统,正是被当时的人们热捧的“国家资源委员会”。从比利时留学归来的读书人翁文灏,从德国和苏联学来国家机器以行政力量来主导国民经济的制度,他们坚信这种模式能够实现最快的发展速度。到30年代中后期,国家资本主义成为民国经济的主流形态,在经济发达的东南沿海地带,很快抑制了民间资本的自主发展,抑制了民间创新的企业家精神。

把晚清和民国的经济史整合起来观察,我们能够发现一个历史的事实,进入近代史以来,民间市场经济和企业家获得相对发展的时期,恰恰是当时中央政府相对薄弱乃至破碎的两个时期。一旦政府权力重建,可以逐渐发挥强有力的管制功能,它就必然越过公共管理的边界,把大手伸到私人企业的头上,收缩民间资本主义发展的空间。

自治的传统

以企业家的自治秩序为例。清朝灭亡之后,中国市场经济的演进、企业家的再次崛起,和其他国家市场化、现代化的进程类似,都是从城市的精英阶层开始。这是一个令人兴奋的社会现象,城市精英阶层在社会管理的层面,构成了一种强大的力量,这种力量的崛起,不是一蹴而就,而是潜滋暗长。中日甲午海战之后,各种学术团体和教育会开始产生,1897年,上海创立了第一家农会,1905年江苏成立了中国第一个民间教育会。农会主要关注由日本引进过来的农业技术,他们办有自己的刊物,试图向上海周边的农村推广。

这种民间自治组织的出现,是通商口岸的外国商业机构为中国人提供了样本。现代中国人对民主的表述,对民主选举少数服从多数原则的认识,主要是上海商业组织借鉴了外国商业机构的方法。1903年,这样的原则正式写进了上海总商会的章程。1905年,上海的另一家商业机构,城厢内外总工程局,也采用了这样的民主原则。今天依然在运行的城市市政管理办法,主要也是当时的上海民间机构从英美公共租界和法国的租借的经验中借鉴而来。

不过,种种民间自治力量的勃兴,并不构成和政府的直接对抗。相反,这些自治性组织完全不希望看到中央权力的消失或是过分的削弱,他们谋求的是一种渐进主义的改良性力量。这是城市商业经营阶层参与社会管理事务的过程中必然占据的立场和方法。

事实的确是这样的,政府兴起一批技术性官僚。到1900年代,新兴的商业精英阶层以及他们培养起来的民间自治力量,与政府的官僚体系达成了暂短共识,导致地方行政管理权力向城市机构转移,一批有专业背景、有商业能力同时又有社会管理经验的精英人群,为官僚体制输送了大批的社会管理人才。

而这样的格局,对于政府而言,也是能够接受的。一方面,政府当然不愿意放弃通过官僚机构来对社会进行控制的权力,另外一方面,社会自治的力量参与到改良的过程中,也为政府谋求进一步的管理提供了新的思路。总之,清朝末年,民国初年,传统的大一统的管理模式和民间社会的自治经验相结合,其总体利益是一致的。

社会自治的管理秩序,具有醒目的示范效应,而且天然具有协调性。这直接推动了企业家阶层的产生。不同的社会自治团体很快找到了合作的理由和途径,社会精英的影响力在不断扩展。散落在各个城市的社会精英,既拥有富裕的物质条件,又拥有参与社会管理的兴趣和能力,他们在一个时代的崛起,几乎就是水到渠成的事情。

在江苏,这个受到通商口岸海外商业经验深深影响的地区,就涌现了一批真正的精英人物:

张謇(1853-1926)当然是民国初年最具有社会管理能力的企业家精英,他几乎成了南通的行政长官,如果站在地方自治的角度看张謇,他应该算是民国初年最成功的企业自治领袖。

黄炎培(1878-1965)在自己的家乡川沙兴办学校,他是近代以来在教育自治方面走得比较远的社会精英之一,一方面做基础性的教育工作,一方面不断发出改良社会的声音,差点被慈禧砍头,幸得一名基督教牧师的保护,才得以脱身。

马相伯(1840-1939),震旦大学的创始人,贡献更大,他早年曾经致力于洋务,中年后把全部精力放在了教育事业上,培养出了蔡元培、于右任、邵力子等大学者。

罗振玉(1866-1940),江苏淮安人,著名金石学家,在甲骨文研究和敦煌研究方面成就卓著,曾以一己之力保护晚清大库档案,让明清两代历史第一手资料得以部分幸存。同样,他也是晚清著名的教育家,曾经在上海创办东文学社,培养了包括王国维在内的诸多大学者,他还担任过京师大学堂农学堂的校长,日后的中国农业大学即来源于此。

许鼎霖(1857-1915),著名的实业家,参与创办耀徐玻璃公司、赣丰机器油饼厂、海赣垦牧公司、大达外江轮船公司,和张謇、沈云霈并称“苏北三大名流。”是清末民初真正的社会精英,今天江苏的企业家传统,相当一部分来自许鼎霖。

这些在企业、教育、学术领域具有杰出才能的社会精英,构成了一个国家转型过程中最有思想意义的风景。他们不仅在自己的领域承担着领导作用,而且促成了各个领域各个团体之间的直接合作,从而对政府行政机构的决策构成了巨大的影响力。这可以说是民国初年最有价值的社会现象。一个由专家、社会精英构成的社会管理阶层由此产生,他们是这个时代真正有建设性意义的改革者,他们普遍具有保守主义的改良特征,相比那些革命者,那些愤怒的暴力推崇者,这一批社会精英的政治属性,最为清晰,他们对现代化的认识,对市场的自发秩序,民间社会的自治经验的认识,可谓前无古人。

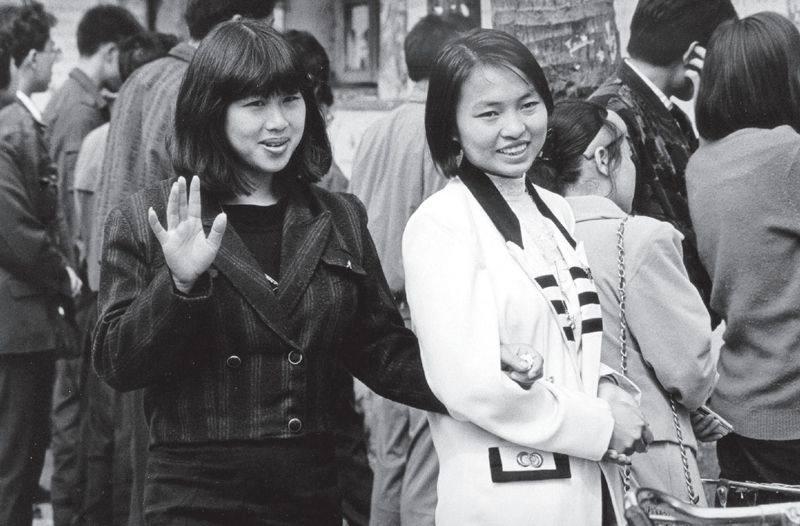

一个古老的社会终于产生了裂变,这一次的变化,不再是一种增量性的变革,而是一个古老的集权制国家向民间社会自治管理方式的变量性变革。自此之后,国家的管理方式出现了一种由政府主导的管理方式与民间社会自治管理方式之间的博弈。整个国家都在朝着市场化的方向,自治的方向,甚至是宪政的方向发展,这正是民间自治秩序和政府大一统的管理秩序博弈的结果。从历史上看,晚清向民国的转型,是一种巨大的进步,它完全区别于历史上暴力性的农民起义,区别于不久之前的太平天国起义和义和团运动。一个历史事实摆在这里,晚清的谢幕,并没有发生巨大的战争,没有血流成河,没有民不聊生,中国的历史第一次以一种看上去渐进、和平的方式,走进了新时代。

这样的变化,正是市场的自发秩序、社会的自治秩序,构建了一个多样性的社会。民国初年,士绅阶层的分裂,现代城市精英阶层崛起,知识分子独立。一个时代的思想在裂变,人们的生活方式有了多样选择的可能,古老的集权式管理基础被瓦解,延续千年的单向度社会终于衍生出一种市民社会,而这正是一个伟大的市场经济时代,一个企业家的黄金时代得以产生的社会基础。

(作者为财经作家)