走向“孤岛”宝盛乡

江宏景

我是新华社四川分社的一名摄影记者。4月20日,正在成都的家中洗漱的我,突然感觉到大地在左右颤动,整个过程持续了约40秒。这时是08︰02。随后小区的住户们蜂拥下楼,一片嘈杂。

直觉上,我感觉到出事了。急忙给亲友挨个打电话,却一个也没打通—看来这次地震震级不小。又刷微博,上面已经有人在询问:“刚才发生的是多少级的地震?”我心里估摸着少说也有6级。果然,几乎同一时刻,“新华视点”官方微博发布消息:四川省雅安市雨城区附近发生5.9级左右地震。

新华社有句老话叫“守土有责”,雅安距成都120公里,以我的经验,5.9级地震可能会造成相当程度的损毁。

必须去现场。我迅速从衣柜里抓了几件衬衣就开车到单位。

刚停稳车,08︰30分左右,中国地震局发布了新消息,震级上升为7.0级,震中变更为雅安市芦山县。

我急了,迅速收拾好摄影器材,拉上为临时出差准备的行李箱。由于那天周六,司机休息,我和文字记者史春东、余里、海明威商量决定自驾前往。08︰50左右,在分社派遣指令下达之前,我们就上路了。一路上,我狠踩油门,时速表指针直指160迈,虽然其他人一再劝我再慢一些,但是内心的焦急已经让我顾不上太多。

赶往芦山县

虽然震区电话不通,但车上同事已能够用微信将雅安前方线人告知的信息转发给新华社总社编辑,并传去手机拍摄的照片。虽然很遗憾抢拍不到震区的第一张照片,但我知道现在最紧要的任务就是尽快把我和我的同事安全运往震中。

此时我的同事吴丹(地震时正在雅安出差)也在赶往芦山县的路上。10︰28,她在网络上发布照片,描述她搭乘摩托向震中行进的样子,这是离震中较近的记者发出的第一张照片。不得不说,在此次地震报道中,以手机为终端的微信、微博等社交媒体发布的消息占了半壁江山。地震造成成都市、芦山县通信瘫痪,手机、固话无法接通或频繁掉线,但微博、微信始终是畅通的,网络比电话更给力。

10︰17,我们下了成雅高速,继续往芦山县前进。从雅安到芦山,要经过飞仙关。未到飞仙关,先遇飞来石。正当我的丰田FJ酷路泽在国道318线上疾驰时,我猛然注意到前方横亘着一块长约15米、高约3米的巨石。等我行驶到跟前,发现巨石只给国道留下了2米多宽的通道。我盘算着爱车的个头和通道的宽窄。“试一下,”我对自己说,“卡了就退回来,蹭了就蹭了。”也许是老天助我,最终车子左侧紧贴着路基防护墙,右侧贴着巨石有惊无险地通过了。

11︰00,我与同事进入芦山县城。县城房屋被损严重,急救车辆呼啸而过,站在街头路尾的群众,个个脸上表情惊恐。

本着职业敏感,我果断地选择了采访的第一站—芦山县人民医院。在这里我们遇到了吴丹。此时医院里已经收治了五六十个伤员,由于医院大楼损毁也很严重,伤员们只能在院子里的空地上接受救治。大约拍摄了30分钟,我回到医院门口的车上用联通3G网卡发稿。期间余震多次,信号也多次中断,好歹往总社发回了21张现场照片。接着,我和同事们作了分工:余里留守县城,而对龙门乡、宝盛乡、太平镇路况较为熟悉的我和史春东、海明威、吴丹,一起向震中龙门进发。

弃车前进

12︰30左右,我们一行4人来到龙门乡场镇(乡镇府所在地)。虽然这里的房屋倒塌得厉害,但总的来说,相较我印象中7.0级地震所能造成的破坏,地震并没有对这个地方造成致命的伤害。

村民告诉我们,距龙门乡5~10公里的宝盛乡、太平镇现在还没有一点音讯。据我的经验,地震中,破坏最严重的地方往往是震源周围方圆几公里之内的地区。

宝盛乡多山地,不像龙门乡地形平坦。在同样的震级下,山地比平原地区遭受的破坏要严重。出于这些考虑,我们一行4人立即决定:史春东赴这里的前线指挥部,其他3人继续往宝盛乡进发。

出龙门乡大约2公里,两位文字记者决定下车采访。我独自一人继续驾车,颠簸前行。

又走了3公里,前方的道路被严重的塌方阻断,连救援车辆都无法前行。我徒步走了大约1公里,到塌方处拍了几张照片。再回到车里时发现此处已经没有联通3G信号,只能开车返回龙门乡场镇进行当日的第二次发稿。这让我后悔没有随身携带海事卫星发稿设备。类似地震这样的灾难事件,有网络信号是运气,唯有海事卫星、卫星直播车才是可靠保证。但很遗憾,此次地震发生时,四川分社的海事卫星没有给到记者手中,卫星直播车也在故障中。一直到当晚我从宝盛乡返回龙门乡,才从新华社四川分社的技术员王际庆那里拿到海事卫星,心里一下子踏实了。

由于塌方影响到双向车道,武警交通部队专门调度一辆用于救灾的大型挖掘机,道路被堵得严严实实,我的车寸步难移。想要前进,就必须把车留下,走着去。这样一来,就得作好车子被余震时山体垮塌的石头砸中、被别的车辆刮擦,甚至被偷走的心理准备。

我作出艰难的决定,弃车到路边(等几小时后我从原路返回找我的车时,我发现它居然就在这里安安静静、毫发无损地等着我),只身携带2部相机(尼康D4、D3)、2只镜头(24毫米定焦镜头和80-200长焦头)外加一个手电,徒步走向宝盛乡。

这时,路上一位骑摩托的村民听说我是记者,要去宝盛乡,表示愿意载我一程。“你们是来帮我们的,你都不怕危险,我怕啥子!走,坐我的摩托车!”一路上,顶着山体随时塌方的危险,老乡脸上毫无犹豫之色,稳稳地将我向宝盛推进了3公里,直到道路再次被巨石阻断。这一次,摩托车也过不去了。

“死亡之路”

过了宝盛乡玉溪村(龙门乡到宝盛乡中间仅有的一个村落),余下的路是连绵近2公里的飞石区,沿河的水泥路全被大小的碎石覆盖,看不到路基。被巨石打断的树木、竹子横在石头上,被山顶滚落的石块击中的卡车、摩托车躺在河中。山顶时不时掉落或大或小的石块,河谷吹来一阵又一阵冷飕飕的风……好心的老乡一个劲儿劝我不要再往前走了,几家成都媒体的同行见此情景也折返回头。

又一个选择摆在我面前。作为一名新华社记者,尤其是摄影记者,没有把震中的信息和画面传递出来,是一种失职。我心一横,决定冲过去。之前我在龙门乡时从当地电力工人手中借来的安全帽发挥了作用。我重整器材、系紧头盔,跟随救援队伍,踏着高低起伏的石头曲折前进。

没走几步,我就有些后悔。头顶的沙石噼里啪啦像雨点一样砸在头盔上。没带防护的胳膊、后背被砸得钻心疼,风吹来的尘土让人睁不开眼睛……进,是被砸;不进,仍然被砸,停下来,估计只有死路一条。

我已经没有选择,只好眯起眼睛闷头向前冲。走在我前面的芦山县档案馆馆长李富民一脚踩空,下颚磕在石头上,血流如注,两个战士果断背起他继续前进;《经济日报》集团的记者郝立东被飞石砸中右腿,造成脚踝和髌骨两处骨折;我身后《四川日报》的记者田为被山体突出的石头撞飞了头盔和眼镜;一名战士被落下的石头击中头部,简单包扎后送往医院…….

疾走了半小时,我们终于越过了这段飞石区。衣服裤子,已经湿透了。我筋疲力尽,一屁股坐在了地上,大口喘气,嗓子眼直冒烟。一瓶矿泉水灌下去,我的心跳才稍稍稳定。走过来的人们回头望着上空的飞石,满脸汗水和惊恐。我要感谢我的前后左右,是我们相互鼓励、相互拉拽、一起挺过了这段“死亡之路”。

进入孤岛

进入宝盛乡场镇,早早赶到的成都市锦江区人民医院的医务人员正在救治受伤的村民。我了解到,宝盛乡经围塔漏斗(位于雅安市芦山县双石镇围塔村,是最大的地质漏斗和砾岩洞穴群)通往龙门的道路因多处塌方封闭,通往太平镇的道路也是多处塌方。宝盛乡彻底成为“孤岛”。我在场镇一连拍了2小时。回忆起来,这次报道中我最好的照片大概都是在宝盛和往返此地的路上拍摄的。但在当时,我一边拍一边琢磨的是:该如何把稿子发出去?

17︰30,天色变暗,乌云在天空中聚集。此时,乡里有4名重伤群众和1名孕妇需要用直升机运出救治。由于通讯不畅,飞机着陆时间迟迟未定。我脑海里盘旋着两个念头:一是继续留在这里,拍摄送伤员上飞机的场景;另一个是离开,早点出去发稿,沿途继续拍摄。权衡之后,我选择了后者——再走一遍那条飞石路。我收拾家当准备出发,几位和我有同样想法的同行拍拍我的肩,要与我同行。

傍晚,当我再次踏上来时之路,河谷的风更大了,头顶飞石更加肆虐。一路上拳头大的小石头呯呯地撞击到大石头上,弹射到河里。

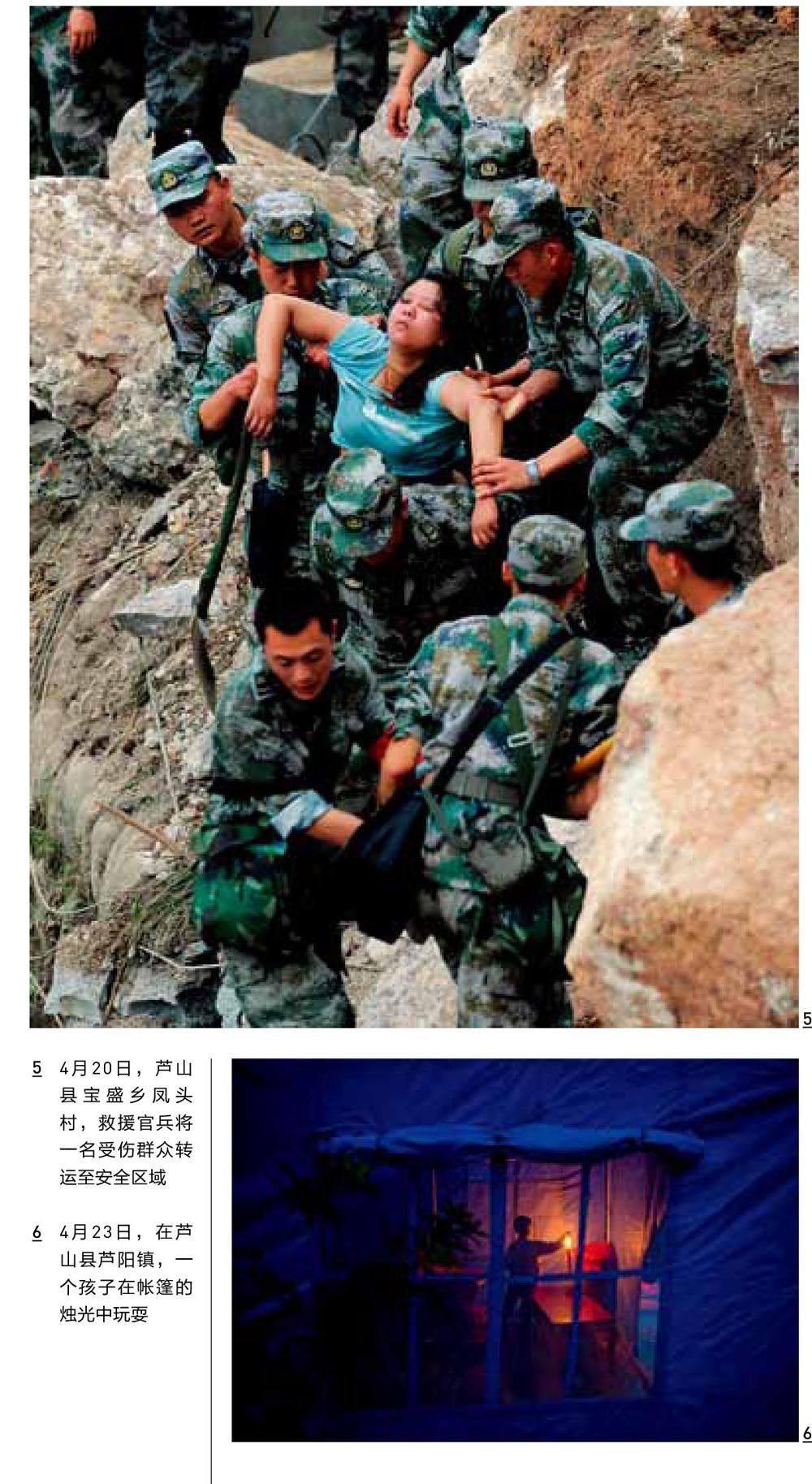

从飞石区到宝盛乡有座桥,桥头被巨石阻隔,救援队伍和群众通过十分费劲,但想到达目的地,这又是唯一可走的路。这时我观察地形,突然发现如果站在宝盛乡桥头巨石上,向各个方向观望,能拍到生动的画面,遂决定先行占领,“守株待兔”。那张一群士兵救援一名受伤女性的照片就是站在这里拍摄的。后来有其他媒体记者看到我站的位置,也想过来拍几张,但时机已晚,救援队伍已经过桥。

在飞石区,又是一阵狂奔,又是一身汗水。后来听说当天下午有位女同行,腿被飞石打断,而另一位骑摩托车的村民不幸遭遇塌方,被飞石掩埋……

感谢上苍,让我们安全通过。这短短的2公里,必将在我的职业乃至人生中,留下一段长长的印迹……