当我拥抱你,请不要害怕

迪尔克·凡·维森达尔

安德亚在画画。他画各种颜色的盒子,黑色、绿色、灰色、米色,把画纸填得满满的。这周他还画了一只像鹦鹉一样五彩缤纷的乌龟。画画的时候,他吹着口哨,大声欢笑着。

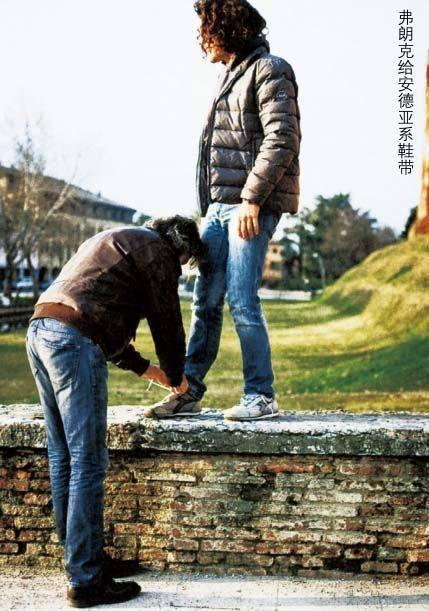

对安德亚·安托纳罗来说,日子丰富多彩。父亲弗朗克则认为,色彩是安德亚的情绪表达,是他无法说出的语言。

我们去美国度假好吗?

2010年夏天,这位意大利自闭症患者和他的父亲背上背包,飞往迈阿密。他们来到墨西哥和伯利兹,穿过巴拿马,继续南行来到巴西,穿过亚马逊。人们说,自闭症患者不应该经历太多,他们喜欢生活在熟悉的环境中,接受不了任何改变。医生这样说,父母也都这样认为。

尽管如此,弗朗克和安德亚的旅行却已经持续快三个月了。“启程出发的念头像病毒一样在我脑海中不断增长”,今天弗朗克这样说,“有一天我问自己,安德亚需要的到底是一位怎样的父亲——当然是一个爱笑、脾气好,能够陪他周游世界的父亲,所以我对他说‘我们去度假好吗?去美国?”他给了我一个大大的笑脸:“美国好。”

是的,有时候安德亚会说这样的话——“约翰·温纳好”“女孩好”“橡皮筋好”。生活确实能够很美好,哪怕他是一个患有自闭症的孩子。从作家弗尔维奥·埃尔瓦斯为弗朗克和安德亚的旅行所写的书中我们可以读到这样的句子:“当我拥抱你,请不要害怕。”(这句话也成为整本书的名字)。这句话出现在安德亚各种不同颜色的T恤上,因为他会在学校出其不意地拥抱每一个人,像老虎钳一样抱得紧紧的。“这是他和别人交流的方式。”他的父亲说。

安德亚把他的手放在陌生人的肚子上按按、摸摸,在那些他遇见的人的腰际戳戳。他在丹佛市的“女狼俱乐部”摸保安的肌肉,在圣莫尼卡的丽思卡尔顿酒店亲吻一位穿着白色婚纱的新娘。他被女人扇耳光、被男人殴打或踢飞,有时也会引起他们的同情。他的父亲则一直用英语解释:“自闭症患者,没事没事。”

世界不是难题

弗朗克·安托纳罗读了很多自闭症方面的书籍。“所有的书都很让人沮丧,它们把世界描述为一个无法解决的难题。”很多父母都为他们患自闭症的孩子感到羞愧,弗朗克说:“这是不对的!让你们的孩子走出家,和他们一起去参加派对,去看电影。你们的孩子也能去冒险、去经历。所以,踩下油门,驶向世界吧!”

墨西哥的缉毒警察仔细搜查他们,甚至连内裤都不例外,而那些警犬在他们身上闻闻嗅嗅,就像在闻一块美味的大骨头。在哥斯达黎加,父子俩侥幸逃脱了警察封锁线附近的一场枪战,而就在那之前不久,安德亚还用一把玩具手枪袭击了一个警察,把他头上的帽子拽下来戴在自己头上。弗朗克总是会被问到,他会不会感到害怕。他回答:“不会。在日常生活中,我的心中常萦恐惧,但是在旅行途中我们什么都不怕。”

这种恐惧自16年前弗朗克开车去锡耶纳接妻子和儿子的时候就开始了。安德亚的检查证实了这个他们都不愿意相信的结果。“那时我在车里痛哭、咆哮了三百公里。两岁半以前,安德亚是一个完全健康的孩子”,弗朗克说,“他和爷爷打电话,模仿动物的声音,像其他孩子一样玩耍。突然有一天,他变成了一个忧郁自闭的小孩。他把抓得到的一切东西都扔进屋旁的小河里:鞋子、钱包、手提袋、相片。”

自闭症孩子的家人是这个独裁者的受害人和奴隶。“对的,我必须照顾安德亚吃饭、刷牙、换衣服、洗澡、擦屁股,防止他走失。”在糟糕的天气,安德亚会重复说着同样的句子,像坏掉的唱片。感到紧张或危险时,他会咬自己的手臂。弗朗克说,有时候太过绝望,他真想“把安德亚拆开重新组装”。

在巴拿马市,安德亚失踪了。弗朗克找到他时,发现他和一个陌生人手牵着手,可是,总的来说,他们的旅行很顺利。当父亲由于鱼中毒快要死亡时,儿子甚至勇敢地做起了他的守夜人。“可能他应该在海边放一个折椅,每天都在同一片海滩看同样的波浪?”弗朗克有时候问自己。但是不,他的自闭症孩子体验着狂野的生活。

在哥斯达黎加,他们遇到一位22岁的自闭症患者约格。约格和祖母一起生活,睡在一张磨破的垫子上。由于肌肉萎缩症,他只能移动手和头。弗朗克说,约格一生只吃过芭蕉、米饭和豆子,一年只离开家一次去看医生。弗朗克用出书的收入给他造了一栋房子,买了一把轮椅。

像救生圈一样的语言

安德亚看到了大峡谷,在巴西玛瑙斯市见到了德国的蚂蚁研究专家,在关塔那摩一个萨满人的墓地祈神赐福。他帮旅店清洁工折叠手巾,在餐桌上帮坐在旁边的客人摆放餐具,用番茄酱和纸巾在一个餐馆搭起一个多层蛋糕——一个自闭症患者的世界级杰作。

今天,在接受完绘画疗法回家的路上,安德亚和父亲手挽着手,有时候他会慢腾腾地落在后面。他捡起一个烟头,把它踩碎。一个摄影师紧身上衣的拉链吸引了安德亚,他把它拉上来,又拉下去,不知疲倦地循环往复。父亲轻轻地拍了拍他的脸说:“别这样,你会烦着别人。”安德亚的动作没有停止,仍然上上下下地拉扯着拉链。

父子二人总是保持接触,父亲的抚摸是赞美,轻轻地拍脸是斥责,比如当他粗暴地对待拉链或是当他回答问题只是重复问题的一部分时。“他应该尽可能使用更多的词汇,对他来说,语言就像救生圈,否则他一个人居住的小岛会越来越小。”

在安德亚8岁的时候,一个女医生说,他可以阅读。“我的第一反应是,我想打掉她的鼻子,那时候安德亚甚至还不能说出他自己的名字。”实际上,今天他甚至学会了写字。弗朗克一步一步耐心地教他。他站在儿子背后,摸着他的脖子,安德亚往电脑里输入字母。有时候他会写出这样的句子:我看见那些词,却说不出来。“实际上我并不知道他看到的世界是怎样的。”弗朗克说,“他不会告诉我们他的快乐、悲伤,抑或饥饿。”

在意大利,《当我拥抱你,请不要害怕》在十个月内售出25万本,直到今天,每天都有几百读者来信抵达弗朗克的邮箱。“那些人想要我给他们一些建议和帮助,实际上我给不出来。很多人都认为我是一个英雄,但是,和一个身体完全健康的孩子旅行,到底哪一点像英雄呢?”

将来,在路上

弗朗克·安托纳罗52岁了,去过五个大洲,没有金钱上的烦恼。“我已经三年没有女友了”,他说,“我的恋情往往在开始前就结束了,因为我没有精力关心除了安德亚之外的任何一个人。”

父子俩和安德亚的母亲比昂卡、12岁的弟弟阿尔伯特已经分开四年了。“家庭生活难以为继。”弗朗克说。弟弟应该有正常的生活,不应该受自闭症哥哥的影响。“实际上我们就生活在相隔几百米的地方,有时候一起吃饭。和很多不完整家庭相比,我们之间还有千丝万缕的联系。”

安德亚很乐意拍照:和父亲一起,或是单独一个人;在画彩色盒子的时候,或是在老城墙前散步时。这次美国之旅改变了儿子的生活,弗朗克说,它激发了他的自我价值观念。朋友们认为安德亚变得安静些了。“但是我知道,他的自闭症没有半分好转。”弗朗克说,是他自己从这次旅行中获益良多。“以前我总是追逐各种东西——职场的成功、爱情、时间,我的儿子却不会有一个朋友、妻子和孩子,他永远都不会和别人说话。最近他给我写了一个句子:我是个没有将来的人。与此相比,我面对的问题简直微不足道。”

“安德亚可能要一个人生活30年。”弗朗克说,“如果他的父母都不在了,他会怎么样?他可能住在一个养育院里,早上吞药片,一整天都坐在电视机前。”他知道有些父母会在死亡的时候带走自己的自闭症孩子。“我能理解这种父母,有时我问自己:举办一个大派对,点燃烟火,然后从这个世界消失,这样会不会更好?”

七月初,安德亚终于将从就读了13年的中学毕业。父子俩会再次骑上摩托车去希腊、巴尔干半岛,往北到斯堪的纳维亚半岛,往南到法国、西班牙,甚至可能到北非。“重点是保持在路上的状态,我们会坚持下去。”

[译自德国《明星》]