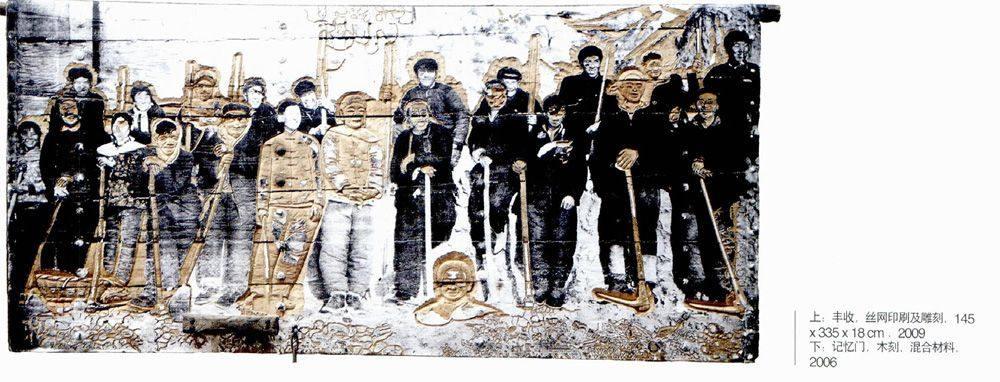

身体、欲望、生存

张洹早年的行为艺术,以极端的方式挑战着观者的感官,对他而言,这是对残酷的生存环境的本能反应。从美国回到上海建立工作室后,张洹的作品以巨大的体量、强烈的感官冲击。对生死、历史、政治、文化等很宏大的问题发问。他的成功让很多人羡慕,他的人生经历又让很多人望而却步。在与杜曦云的对话中,他展开了自己对肉身、欲望、生存处境、生命、未来等的看法。

身体是生存体验的唯一直接途径

ARTY:1995年把自己关在铁箱子里时,是什么感受?

张洹:狂躁。那段时间,我在准备做一个二十四小时的作品,就是想对自己的承受和冥想作一个挑战,我做了一个铁箱子,想把这个铁箱子放到北京郊外一座很美的山顶上,从早上六点日出开始到第二天早上六点日出再一次升起为止,一共二十四个小时。为了实施这个作品,我和孔布跑遍了北京郊外的山区,最后决定在北京门头沟妙峰山的一座山头实施。然后就订做了一个80厘米乘80厘米的铁箱子,这个箱子的侧面有两个口,每个口的尺寸大约是15厘米乘2厘米。我在作品实施前的一天,想先坐进去体会一下,用打坐的方式。可是一进去以后,突然感觉不对,铁箱盖的铁钩已经自动扣住了,我这时意识到处境危险,但是我劝自己,不要慌乱,慢慢想办法,我试图用手伸出那个口,来打开铁钩,根本不可能,我的手无法伸出来;我想用头和背把箱盖用力撑开,我用尽全力摇晃这个铁箱子,想把它翻倒,让铁钩子自动打开,但这一切都是徒劳的。这时箱子里非常闷,我也变得也非常狂躁,感觉头发都竖起来了,有一种不祥的感觉,我本能地就大喊“救命”“救命”!喊了很久,我已经快要绝望了,这时很远好像从天边传来的声音在问“你在哪儿?”我告诉她,我在哪儿,赶紧去找人,一会儿人来了,一位打扫卫生的阿姨打开一点门,又不敢进来,她喊你到底在哪儿,我说快来,我在铁箱子里,快把我救出来。 我从铁箱子出来一口气跑出这个大楼,做了个很长的深呼吸,幸运的是这个公寓的落地窗没有完全关紧,否则一个月等朋友旅行回来后会闻到房子很臭,然后发现我已长眠在铁箱中。这件事发生后我对生命有了更深的认识,当时的感觉是我可以没有饭吃,我可以没有钱,但不能没有自由,活着是最最重要的,生命是第一位的。

ARTY:90年代在北京时,您曾经非常窘迫,当时为什么没有放弃艺术而转行?

张洹:也尝试过去做其他事情,毕业后就去面试一个服装厂的厂长职位,也为一个小公司画过行画。但一直没有放弃艺术创作。在生活中我总是有很多问题,而且这些问题经常会成为一种生理化的冲突,我经常发现我自己与我的生存环境间发生冲突,而且感到四周围绕着的是无法忍受我的存在。所有这些问题都发生在我的身体内,由此我发现一个事实:我的身体是唯一的直接的途径可以让我去感受世界,也可以让世界了解我。

ARTY:您以前的很多作品都有一种将问题推到极端的倾向,为什么这样做?推到极端后,有什么后果、收获?

张洹:在作品中我尽力让自己离开自己的身体,去忘掉身体的处境。当它回到身体时,你对身体存在的现实感觉就更强烈,你将更知道现状的残酷,让你更不舒服。这不是单纯肉体上的痛苦,而是精神上的不舒服。这种精神与肉体之间的徘徊,是我想要体验的东西。

ARTY:这种精神上的不舒服,其来源是什么?

张洹:生存的环境。

ARTY:1998年做“泡沫”时您谈到:我爱同时也恨着我的家,我想吃了他们和我自己。为什么会想吃了家人和自己?

张洹:“泡沫”——我嘴巴中含着的照片有我自己和我的家庭成员。家家有本难念的经,这是一句中国的老话。每个家庭都有悲欢离合,看到发黄的老照片,看到小时候的自己,以及祖辈们生命的延续,我为什么会生在这个家庭里?难道五百年前我的命运已经被决定了吗?人生如梦,如此短暂,象泡沫一样,瞬间生灭。我爱这个家庭,我恨这个家庭,我想吃掉他们,我想吃掉我自己。

ARTY:“表面上看您的艺术跟过去完全不一样。但是仔细看每一个作品的背后,其实是一致的”,这种“一致”是什么?

张洹:很多人都觉得我最近几年的作品风格多变,如果要在这些作品中找一个共同点的话,我想这些作品都跟“身体”和“皮肤”有关。身体能让我感觉到生命存在,痛苦和喜乐,冷和热,饿了和痒了。

ARTY:您的很多作品给人一种偏重于身体性直觉的倾向。在艺术创作中,如何把握模糊含混的本能直觉与冷静清晰的理性思辨之间的关系?

张洹:我的理论是小脑要颠覆大脑。

ARTY:既然“做艺术是选错了专业。我的选择是失败的,做任何事情都比艺术好。”为何还要做艺术?

张洹:其它行业我不懂,心高手低,别无选择,一切是命中注定。

对“幸福、健康、和谐、自由”的追求

ARTY:您作品的基调,从早期的紧张、极端演变为现在的平和,主要是因为生活境况的改善吗?

张洹:作品的发展和个人精神世界的成长是一致的、连贯的,不同年龄,不同阅历应该做不同的事情。

ARTY:“艺术家做的都是垃圾,不断地在造垃圾。能造多少垃圾就造多少,因为你总得把时间度过去,总得找到打发时间的方式。”,既然如此,为什么还要造“垃圾”,而且造的这么大、这么多?

张洹:人类历史就是制造垃圾的历史,因为人类并没有本质的进化,而是退化。等到地球被洪水淹没消失后,人类又要开始新一轮的垃圾制造。

ARTY:你指的人类的本质是什么?

张洹:欲望

ARTY:“我内心就没把艺术当回事,它确实也不是回事”,那么,你内心最看重的是什么?

张洹:幸福、健康、和谐、自由。

ARTY:在艺术创作方面,您接下来的创作规划是什么?

张洹:没有规划,有好的想法就去做。我觉得艺术家一生的工作,一个是延伸艺术的枝节,一个是离开这棵树,去拓展它。这两个工作,我觉得我都做不好,自己更喜欢第二个。我喜欢离开艺术,去拓展它的边界,就是把这个概念给模糊掉、给重新定义。

ARTY:您在上海组建了高安基金会,在中国西部贫困地区建立张洹希望小学,在中国的十所著名大学设立张洹奖助学金。是什么时候开始做这些事情的?初衷及缘由是什么?接下来有什么计划?

张洹:2006年,我和妻子在上海建立了高安基金会,主要关注于教育文化佛法方面的建设与捐献。佛教里讲“从大我到小我,最后到无我”,“无我”就是“为人民服务”。尽管我总是回到大我,但一直会向“无我”的境界继续修炼。回顾过去二十年的艺术生涯,实在是微不足道,是一个失败者。接下来,我希望做些有益于社会和谐,国家强盛,人类进步的事情,将精力投入到生态环保,文化科技和儿童教育相关产业项目。

文化的根源问题是人的根源问题

ARTY:您曾提到,在国外,身份问题是谁也绕不开的。那您找到自己的身份了吗?

张洹:没有,永远也找不到,生命太短了,太弱小了。也许这就是人的身份。

ARTY:在做过大量的行为艺术作品之后,您感觉您的原始本能与中国文化是什么样的关系?

张洹:脚下的热土是我的祖国,DNA里就有这些。无论是借题发挥,还是反思过去,或是提出现实问题,你必须按自己的原则去工作,将艺术世界这潭浑水搞得更浑才好。

ARTY:您认为中国人有根性吗?

张洹:人的根性是好吃懒做,是兽性。

ARTY:您认为中国与西方最大的不同是什么?

张洹:表面上看有很多不同,实质上是完全一样的。吃、喝、拉、撒,生老病死,没有不合理的事。

ARTY:您认为中国文化在世界文化中的不可替代性是什么?中国文化的根源性的问题是什么?

张洹:从来就没有不可代替的东西,太阳永远从东方升起,西方降落。文化根源问题就是人的根源问题——生存。

ARTY:您觉得中国在未来会发生一场文化复兴吗?为什么?

张洹:机缘聚足时就会发生,从宏观看也许是文化退兴。欲望,性欲,权利统治欲,占有欲总是不可改变的。人类不得不永远无休止地在发展中退化。循环往复,回到原初。

来,最让你快乐的是什么?最让你痛苦的是什么?

ARTY:这么多年来,最让你快乐的是什么?最让你痛苦的是什么?

张洹:快乐是瞬间的,不幸是一生的,没有比活着更幸福,也更痛苦的。我期望能转世成另一种新生物。

ARTY:您对自己今后生命状态的判断、设想是什么?

张洹:尽全力忘掉生命,狂热地去工作。“不住此岸,不住彼岸,不住中流……”什么叫佛?就是一个人能认清自己,也能认清他生存的环境,这样的人就是佛,就是圣人,反之就是凡夫。我现在就是凡夫,对很多事情感兴趣,但是不知从何开始,需要继续修炼。

ARTY:您对人类的未来持乐观还是悲观态度?

张洹:我对于一切事物都是持悲观态度,但永远乐观地去面对工作、现实和未来。

普通人的生活趣味

ARTY:您平时的艺术收藏有哪些?

张洹:我主要收藏中国的古美术,包括佛像、古书、家俱以及西藏的佛像残件等。进来我专注收藏中国墓葬文化中的棺、椁、函类,主要是石棺和陶棺。我最喜欢四川出土的汉代石棺和一尊北宋佛像。

ARTY:您想对藏家说的?

张洹:藏家们是临时保管员,更是我的朋友。希望藏家们把保管工作做得更专业,为艺术史保存更多的佳作。

ARTY:喜欢的阅读物有哪些(书/电影),喜欢听什么音乐?

张洹:我从不读书,也不看电影。我喜欢两种音乐----宗教音乐和实验音乐,一个让人宁静,另一个让人沸腾。

ARTY:您想对观众说的?

张洹:希望观众们每天都平安幸福。