好照片在阴天中

李少白 李少白 何星

何星:听说您将出版一本名为《没有阳光的时候》的摄影书,为什么书名要强调“没有阳光”这一点呢?

李少白:在摄影中,尤其是在风光摄影中,人们对“光是摄影的灵魂”坚信不疑,特别重视光,甚至认为光是魔术师,能给照片带来无穷的变化。摄影人眼中的光,实际上指的是阳光,碰到没有阳光的时候,就会心情沮丧,甚至不愿意举起相机。为了纠正这种偏见,克服这种摄影误区,我决定写一本专门讲述没有阳光的时候应该如何拍照,拍出好照片的摄影书。

今天能否给我开一个小灶讲讲呢?

先让我来考考你,哪些时段是没有阳光的?

夜晚、阴天、雨天、下雪天、凌晨(日出前)、黄昏(日落后)……

那么以上这些时段中,又有哪些属于摄影人不喜欢的?

据我了解,过去多数人不愿意在夜晚(尤其是没有月光、灯光的夜晚)、雨天、下雪天拍摄。但现在,随着数码相机与摄影知识的普及,很多人开始尝试在夜间拍摄。还有一部分人开始喜欢雨雪天气,尤其热衷于下雪天拍摄。不过对于阴天,还是普遍不喜欢,认为很难拍出好的照片。其实我个人也不喜欢阴天。

为什么?

虽然阴天也有光,但不是大家都喜欢那种有方向的、直射的阳光。阴天的光是典型的没有阳光的光,是没有方向的散射光。在这种光线下,景物缺少阴影,没有明显的反差、明暗对比,拍摄出来的影像容易显得平淡。所以我不喜欢。

其实一些世界级的摄影家,特别是风光摄影家,很多人就喜欢在阴天拍照。而且还能拍出令世人称赞的好照片。比如著名的捷克女摄影家索妮亚·布莱蒂所拍摄的《烟雾弥漫的春天》《高岭的岩石和红木》等优秀的风光作品,都是拍自阴天。美国摄影家约翰·张·麦克迪的《瑞典,达拉纳,苇梗》、《纽约,12月的熊山》等作品也都是拍自阴天。著名的日本风光摄影家前田真三(1992~1998),虽然在所有季节和所有光线下进行拍摄,但他更喜欢阴云天气柔和的散射光,将日本的风景拍摄得那么恬静、柔美、雅致。就连大名鼎鼎的安塞尔·亚当斯的名作《半穹山》《冰湖和悬崖》《暴风雪之后》,也都是拍自阴云天气。所以说,阴天是可以拍出好照片的,只是有一定的难度。

难在哪里?

难就难在刚才你自己说的不喜欢阴天的那几点理由:景物缺乏光影、反差弱、明暗对比不强……

如何才能克服阴天的这些不利之处呢?

利弊往往是共处的。不利之处,在一定条件下有可能转化成为有利之处。阴天那种无方向、缺光影、弱反差的散射光,恰恰会对景物照度较均匀,并且很柔和,因而景物的色彩要比直射阳光的色彩显得更饱和、鲜艳、细腻……美国风光摄影家约翰·菲尔德甚至说,柔和的光线是艺术家的光线。他认为高明的摄影师绝不会放过多云的阴天,并且总是在阴云天气时最忙碌。

在阴天也能拍摄出好照片,您能举例说明吗?

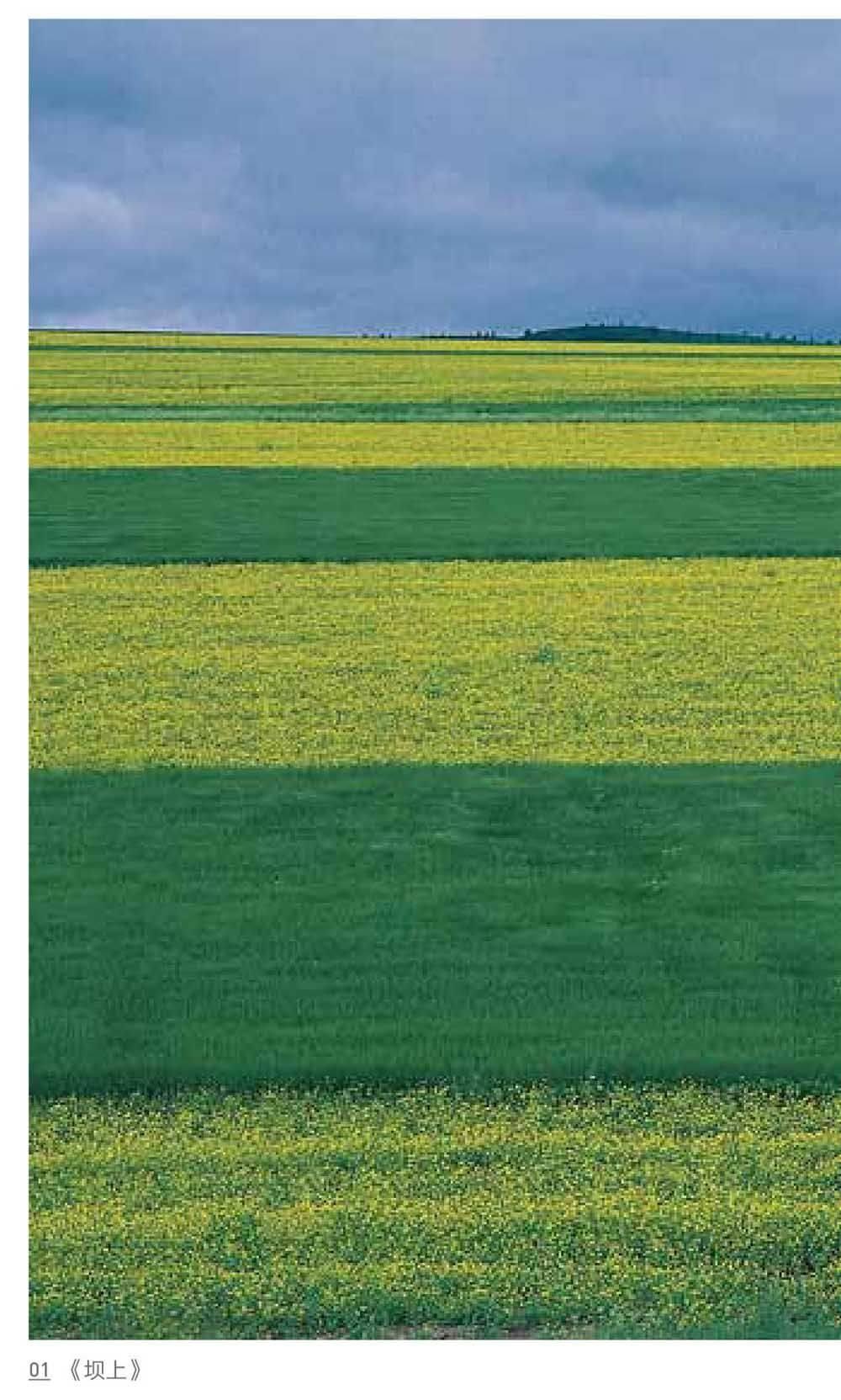

《坝上》就是在乌云蔽日的阴天拍摄的。由于空中的灰云对直射阳光的阻挡所产生的漫射光,使黄绿相间的油菜田色彩既饱满又和谐,使风景具有一种宁静、安详的情调,并且使画面在灰、黄、绿三种色彩中蕴含的杂色也显现出来。

《杜鹃林》在哪儿拍的?竟能这般漂亮!

这张照片拍自贵州的百里杜鹃景区。我们一行人经过路途颠簸,好不容易来到百里杜鹃景区,而且只有半天的拍摄时间,却偏偏碰上一个大阴天。同行的影友都很懊恼,不停地说:“倒霉!倒霉!”面对缺乏造型能力的漫射光,我想何不利用它照度均匀、无阴影的特点,很好地去表现杜鹃林的色彩呢?由于镜头中的画面没有阳光形成的浓重阴影,没有直射阳光在树叶上形成的刺目反光,因此,杜鹃林所有的色彩得到准确和鲜艳的表现。

我曾在明丽的阳光下拍摄过类似的小树林,由于树林中的阴影存在,曝光很困难,很难照顾全面。您的这张照片曝光真的很合适,看来阴天的确帮了您的忙。

阴天还很适合表现宫殿、庙宇、古民居等建筑物。

拍摄建筑物不是侧光最好吗?散射光不是最缺乏造型能力,最不易表现立体感吗?

你说得不错。拍摄建筑物的确要利用光线来表现建筑的构造和立体感,但是中国古典建筑一般都是大屋顶,在直射光时,屋檐下往往会产生浓黑的阴影,很难准确曝光。因此,我们可以利用阴天——光线散漫柔和的特点,来解决这个难题。另外,只要视角选择得当,仍然可以表现古典建筑的空间构造。《故宫1》就是一例。

《故宫2》您是通过宫殿里的一扇漏窗去拍摄对面的宫殿。为何要这样拍?

因为那天是阴天,缺乏明显的明暗对比,于是我进屋,透过窗户拍摄。由于屋内暗,屋外亮,依据屋外的宫殿曝光,就能使画面形成强烈的明暗对比。

也就是说,阴天也能拍摄出明暗对比强的画面?

对。关键是多动脑筋,很多时候都能想出办法的。

以上几幅照片都是风光摄影,在人像摄影中,阴天是否也能拍出好照片?

当然能!而且在户外进行人像拍摄时,尤其是拍摄女性时,阴天往往还是不错的选择呢!《黛玉剧照》和《少女与马》都是利用阴天光线柔和、没有暗影的特点,将女性的柔美较好地表现出来。

通过今天的谈话,让我认识到好照片往往在阴天中!