与画对话:尤伦斯·王兴伟画展

陈湘鹏

在尤伦斯展厅里,人不多。有一位中年女性对着《可怜的老头汉密尔顿》拍照。我走过去问:“不好意思,您能告诉我这幅画在说什么吗?”

我在现场非常迫切地想要和别人交流,有些画在装假,有些画很差,但有些绘画令人震撼地审视着现实,也还有些不够清晰成熟的想法令人困惑。但所有这些都值得再说明一次。

“艺术不能被解释。”这位中年女性说。“嗯,不过……”

展厅里年轻的画院学生,打扮入时的漂亮女孩,被艺术名分吸引进来的孩子和家长,迈着轻快地脚步离开展厅。他们吃吃地笑是为了打破庄重的没有提出解释和疑问的环境。是的,我也有同感,作为沟通的画作被封住了。没有人愿意解释一幅画。

“我们总得去说服自己接受点什么吧?”我缠住了这位黑衣女士。“这幅画和汉密尔顿有什么关系?”

“这就是我说的,你看它们未必有意义。”

我们在艺术展厅里莽撞地说了一阵。但这里没什么人。这是王兴伟的画展,展厅里许多画被国外藏家收藏。我觉得很遗憾,我不知道有多少人真正认识这批画的水平和价值。我没再追问这位女士,自己又转了一圈。这一圈我更专注地看着,而自己的笑声使我孤独至极,我给朋友发了一条短信:哎,这里的画很牛,我都快跪下了。

晚饭时,我有了解释这些画的冲动。在公交车上时,我想把它写下来。到家里,我已经确定我想到展厅里去发传单,如果遇到那位黑衣女士,“嘿,请看看,这个画是这个意思。我们来读一读它!”

1

金黄色的丝绸衬衣很扎眼,这个男人斜倚在栏杆上的散漫无赖姿势也非常熟悉,这些人遍布在中国二三线城市,不属于农村,到大城市里混过,但也不属于城市——身上那种廉价刺眼的时髦,似乎属于一种夸张的外星装扮。而女人在这种城镇里,传递出一种稳定感,她们屈服于它,也有一种淡泊的能力与它和谐相处。但如果你不忽视她的美,这里也渐渐传递出一种哀伤:女人与磨损的水泥栏杆,地上踩扁的可口可乐,坚硬实际,没有一丝美感的石桥相伴,无声地湮没在时代里。此时,夕阳和群山更像红黑相映的石化厂、钢铁厂,而不是自然。但人们特别能够概念化地陶醉在这么一种拼凑的风景:桥、山、河流和一对男女。哪怕在画外的人看来是这么奇怪,奇异的色彩,无厘头的姿势,恶俗的审美,无法说明的目标,怪异的结合,解释了细腻复杂,熟悉而陌生的生活处境,使我们第一次惊奇地发现自己的姿态,发现当今社会的样子,我们从画面看到了画外的自己。

2

这幅画很容易上当,在宜家门口花100元就能买到一张。通常是无名的油画匠,反复制作一些模仿欧洲情调的街道,小镇,郊区风光。上世纪90年代中国泛滥着这种情调,城市居民家里贴着这些以示“格调”。到现在,这种情调已经普遍侵蚀了城市。与那些“有追求”的商品画比较起来,王兴伟这幅画还更差——粉红色的色调更艳俗,房屋更像廉价童话,而不是更逼近真实(也更有品位)的欧洲风光。灯光、云彩和小桥都胖嘟嘟、冒着hellokitty式这种整日白日梦的14岁女孩的傻气。如果不要落款,不要写题目,这幅画叫恶俗,买这幅画挂在家里的,应该是些为了打扮出租房的农村女孩。但在这里,题目《敲诈》,作者王兴伟,恶趣味成了一种控诉,犹如蓝色港湾(北京朝阳区)那儿营造的欧洲气氛、满树假花,满树灯泡;通惠河边成排的欧式建筑在污水河和了无生气的树木间;高碑店村狂妄自大,倒映在气味刺鼻的水面里的仿古建筑。这些花哨地区几米之外就是堵车,焦躁,尘土,蚂蚁似的生活。这个虚伪,空心化,傻乎乎而贪婪的地方,所有迅速、不负责、恶俗地勾画出的美景效果图,都在扭曲着真实,把你变傻,吸食你。

3

在空旷的操场上和一个同龄人奔跑,裤腿在运动中折展,宽大的西装在身后如羽翼。预期中运动的造型美,被真实和错愕所代替:扭动的身体在一瞬间折断,或是像老太婆一样笨拙难堪。影子收拢在面前,团成奇怪的样子——好像是质疑。它揭示了我们这一代人真正的诗意。远处城堡般的教学楼毫无感情,温存只是遥远的大海气味。在阳光照耀下,八十年代的孤独分毫毕现,一个社会在玻璃罩里:大楼、松树、初夏的下午呆板而永恒。人与过去、未来没有关联。贯穿整个青春期的校服和西装与其说争取着城市化的自由和趣味,不如说混同着一种囚徒与农民的形象。这是郊区的故事,发展中国家的气味,计划经济的诗意。时常,中国人会背唐诗,从那里满足做梦的需要,可那是一种巴普洛夫式的反应,大喇叭说三千里江月,我们就摇头晃脑,从而失去了捕捉诗的能力。世界干涸,心灵缺失,正构成了我们真实的中国梦的素材。我们的诗意,是无聊和荒芜。

我们感受到发生了一件事。却并不知道它是什么。作者相信他能把故事完整地传递给我们吗?是,他有这种把握,否则这幅画就没有被观看的需要了。一开始,我们要确立信心。

一个年轻人在自己家的穿衣镜前,撩起毛衣,查看肋骨处的一道伤口。伤口没有愈合,似乎是新发生的事。从镜子里可以看到他的专注,如此查看的方式,就像是自己并不打算去医院缝合,也不在于表现痛感,而是考古发现般,认真地,研究性地看一个东西。画作的题目是《证据》,我们接近了。

现在,我们看到环境。一个光艳的穿衣柜。一串塑料丝瓜在镜前围绕。大红沙发。每一件物体都喷发着八十年代俗世生活的味道。只有一件东西让这里略显不凡。

光,穿透白纱窗,弥漫在半个房间的白光,异常耀眼。似乎在清扫庸俗生活的积尘和烟雾。在普通的冬日里。穿着厚毛衣的瘦削的青年,正发现最出乎意料的命运奥秘。他伤疤的位置,敞开的形象,指示的手指,都与耶稣那里的伤疤重合。

我们像侦探一样确定了整桩事件的来龙去脉。在八十年代,一个青年在镜子前(正在)发现自己是耶稣。他是《骇客帝国》里的尼奥,接下来将是一个救世主的自我觉醒的故事。

5

直说吧,整幅画面都潦草,呆板。比例不当,手指画得十分笨拙,头发也糊成一片。这个裸女没有肌肤质地,骨肉细节,没有热情,神秘,表情近乎空洞,只有粗犷的性意味,草率得就像卫生间门板上对裸体的基本要求。这是一副差劲的裸女。

王兴伟不只在这幅画里抛弃了绘画技法,他的画差不多都是在背叛传统美学,(如《四德公园风景》,《敲诈》)抛弃绘画技巧是背叛组合拳里的一道“靓丽风景”。情怀上抛弃了诗意,技法上也抛弃了“真善美”,那么,画家如今在干什么?绘画技术经过近800年反复锤炼,已经变得无所谓也无趣味。“精湛”概念已经进入工业技术领域,绘画必须和工业开战。

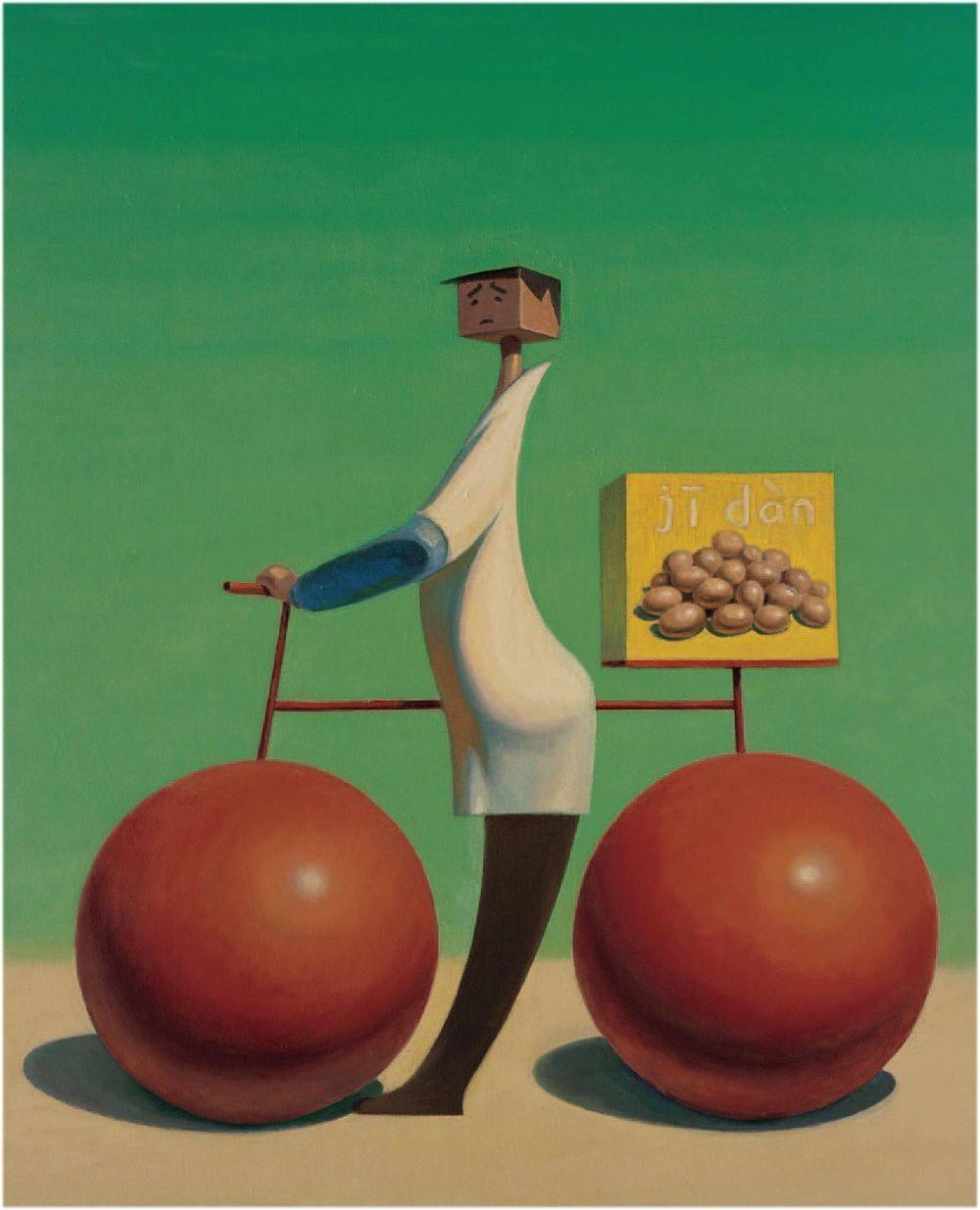

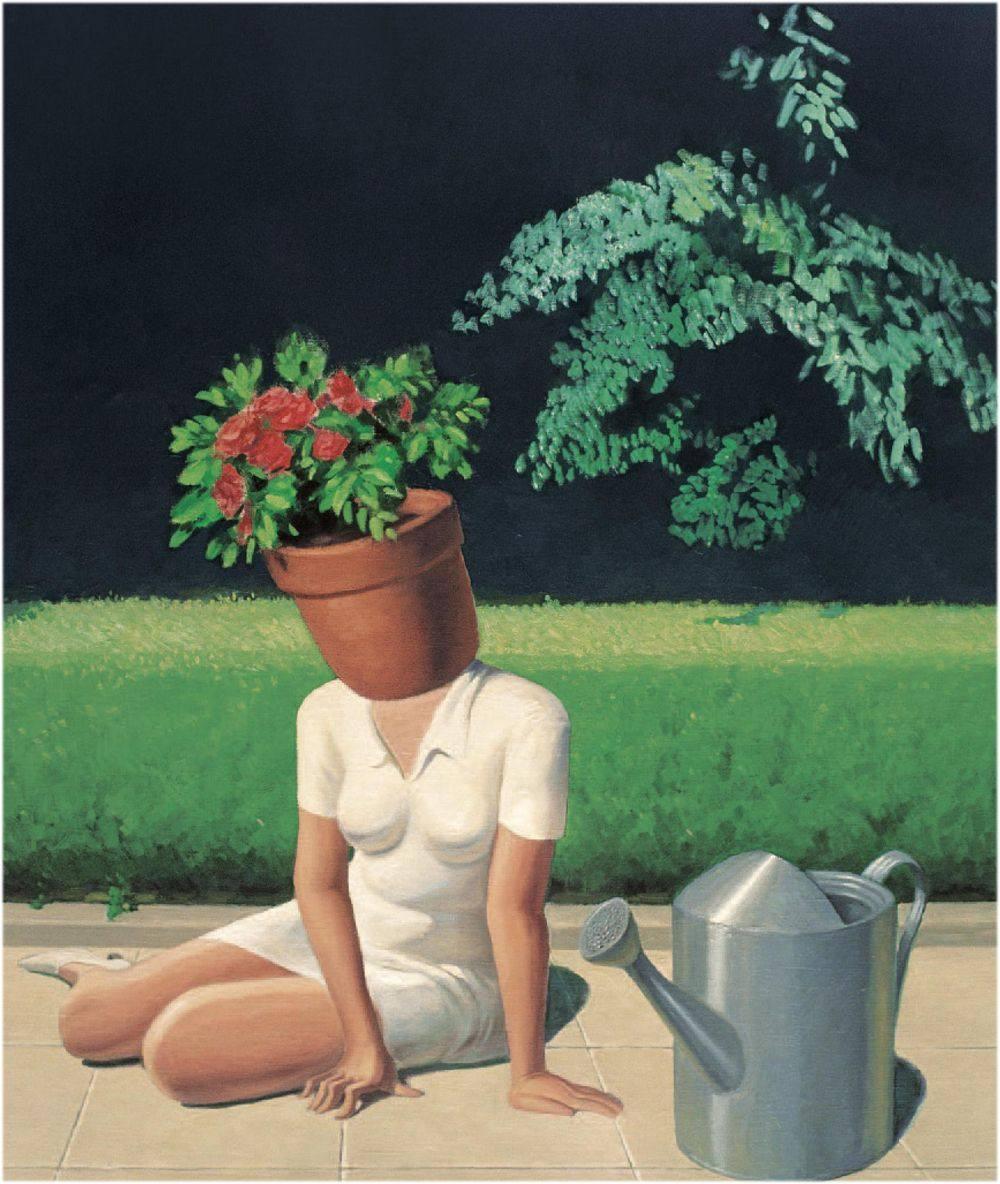

这个女性形象,以僵硬,弱势的姿势示人,不论裸体或着装,她的姿势里唯一饱含性展示。她并不直视人,眼神低垂因为她知道你在看她,她自怜的表情是一种策略,这样或许会打动观赏者。这种姿势并不舒服,她的右手扭曲,像无数郭美美,这是中国女性的生存状态:以性征为资本,僵硬地卖弄性感,结实的身体采取了弱势的姿态。这种生存技术在其他几幅画里愈加明显:她在精神上是一盆花,只能被动等待男人的灌溉。她的生活意义就是结婚,面目被一只双喜痰盂代替;她没有面目(自我),而只是一只调色板,由别人来定义她是什么。相对的,在一幅画里,西装男人一边灌溉女人,一边双手叉腰,展示权力和优越感。我们知道,他未必是赢家,这只是今天男女关系的互相塑造。

为什么王兴伟执迷于一个裸女被画的如此潦草呆板,是一个更好的问题。

人类的所有技艺都在被工业取代,(比如,女人的乳房也属于一门工业了)在机器追赶下,绘画技艺的价值变得轻浮不堪。艺术的处境如何,让我们打个比方:这是一个老教授在劝说妓女从良的故事(艺术阐释真理),经过1000年的反复磨练,老教授炼词造句已经达到顶峰,但他也让新一代妓女不胜其烦。如今他要想融入生活,更可靠的态度是,脱掉裤子(解构)!这是一个新时代。为抛弃技巧的画家辩护,大家都成了观念,态度的表演者。时代的声音说,绘画已死,这个危机催生了当代艺术,在浩如烟海的画卷里,技术已经是陈词滥调的同义语。绘画含义不清,当代画家只是借用绘画来做事。

6

陪西安的朋友再去尤伦斯,在这幅画面前,我仍然毫无线索。王兴伟用刀子割破了画面。架上绘画覆上行为艺术,增加了解释难度。一片似是而非的雪地,两棵线条潦草的枯树。别无内容。画家对绘画如此无所作为,简直令人愤怒。(提醒一下,这些画价值百万)

当代艺术到如此地步,观者和画者之间的关系变得非常紧张:愤怒,互相抛弃,甚至互相鄙视。多数人不想去理解它。在展览馆里,除了地上柔和文雅的大理石,其他东西都在毫不留情地扇你的耳光。好啊,你也可以扇他们。现在,耳光又响了。王兴伟用刀子割破了他的画。这种粗鲁,野蛮令人不安,我们非要崇拜这种东西?尤伦斯凭什么让我们接受这种侮辱?

大理石地板上漂浮的文雅和神秘已大可不必,撕破脸皮却好的多。我的朋友以生意人的冒险和幼童的大胆,捕捉住了这幅画的关键:画家用刀挖开树根位置,去确认它是不是一棵树。那里没有东西,只暴露出画布的一个裂口。那么,这棵树不成立。

画的题目叫《偶然性》。

回头去追寻创作者留下的信息,发现作者再次袭击了绘画观念的根基。他用灰色和白色铺染了一个色块,连接十多条灰褐色柴棍似的线条,组成了两个图案。前者,我们称为雪地。后者我们称为,冬天里的两棵树。我们对绘画的认识就是如此。有些很像,可以仿真。有着在二维空间里建立了三维幻象,有些则模糊。但你不必用刀子去割破它,去解除疑惑。相反,你迎上前去,调整姿势,配合画面完成了绘画。

画家和观众已经像一对老夫妻,不能够走出这种关系了。而这种有害的习惯,是树在前方的一面墙。别去捅破画,这是规则。绘画传统说。社会主义好,这是规则。老头说。

线条和色彩的有机堆砌,能够让所指变成真实吗?我们干嘛承认,甚至贱贱地合谋,让——允许——促成画家画了两棵树。而不是说颜料,线条,画家和观众,在一场混乱的关系中,创造了偶然性。

让混乱的大雨来吧!让我们从绘画确定的世界中逃出来。

7

被社会发展抛下的人,回忆八十年代时饱含感情。一段简单、安宁、纯洁的时期越来越有魅力。每到有机会,一代70后全体飞快地翻动一本共同的纪念册。简单的课本,喧闹的暑假,广阔的麦田,工厂杨树和蛙鸣……有时候你能从一块灌木丛中托出一副同龄人的尸体,而最有趣的,是你不懂畏惧,无视危险,尸体像大号的人偶玩具一样被他托出来,邪恶,恐怖,病毒在四周蹲伏,但这一代没有辨别能力。

八十年代形象的真相,或许还要更多的辩论。分别从个人和社会展开的两副画卷,有可能越来越奇特,有着不同的故事,或是同一故事的不同叙述。那是平均主义的平静旋律,那也是窒息环境里的命运悲鸣。那是自然清澈的童年,也是流言四起鬼影重重的黑洞。

在这幅画里,乌云中漏下的阳光洒在草地上。草地上的小学生精力充沛。在集体活动中聪敏伶俐,来来去去的姿势不像游戏,而是像怀抱使命:或展示,或寻找,或如获至宝地拉扯尸体。

天空中积压的乌云并未被忽略,却是被面积窄小的几束阳光营造出了戏剧化的效果。孩子们在阳光下探索,黑暗是他们的游戏场。

上小学四年级的时候,我从大人那里偷偷听到一个故事,也许到现在才能理解它的毒性。但当时听来,那是一个热闹的小动作:在三八水箱厂家属院里,一个卖鸡蛋的女人被一个叫进房间里,被物价局的科员强奸后分尸,做成了几笼包子。案发后,他的孩子还在长缨路小学上学,在绿茵茵的放学路上,总是被我们追着问起,“人肉好吃不?”